高中历史优质课-- 学案---辽夏金元的统治

- 格式:docx

- 大小:59.61 KB

- 文档页数:5

第10课辽夏金元的统治教案【教材分析】少数民族在民族融合过程中扮演了重要角色,民族融合又是国家统一的重要因素,少数民族政权对统一多民族国家的巩固和发展作出了重要贡献。

辽宋夏金时期也是中国分裂时期,但各王朝都不自外于中国,争抢“中国”名义,并以“德运”之说维护自己的正统。

宋受周禅,为火德。

辽朝统治者在接受华夏文明后,“中国”意识逐步产生。

辽兴宗重熙年间开始以北朝自称,道宗末年修成的《皇朝实录》“称辽为轩辕后”,这是对中国传统的明确认同。

辽承石晋的金德,称本朝为水德。

西夏景宗立国称帝时向宋朝所上表章即蕴含正统意识,如“臣祖宗本出帝胄,当东晋之末运,创后魏之初基”。

西夏也遵循“德运”之说,定为金德。

金朝自熙宗改制后,汉化更趋明显。

至海陵王时代,以华夏正统自居。

金朝也持德运之说,原定金德,后更定为土德。

辽宋夏金各朝自诩中国正统,德运分别为水、火、金、土,证明当时各朝虽主体民族不同,但都认同中国的帝统。

宋与辽、金互称南北朝,实际上都承认是中国。

西夏称东部的宋朝为“东汉”,称西部的吐蕃为“西羌”,也显示出自己的地位和各政权同属中国的思想。

这一时期虽是各朝分立,但对中华民族政治和文化皆有高度共同认知。

故据上述设计本节课时牢牢围绕“分裂”中孕育的“融合”和“统一”中成长的“交融”展开设计:1.辽宋夏金多个政权并存,概括此时期几个重要少数民族权的发展有何共同特点(“分裂”中孕育的“融合”)【教学目标】1.通过绘制时间轴的形式让学生知道契丹、党项、女真蒙古族在政权建立前后的发展历程,并在此基础上简述各民族政权发展历程中的重要人物重大事件及其意义。

2.通过表格梳理和史料解读,能明确区分辽政权的南北面官制、西夏的汉藩二套制、金政权的猛安谋克制;结合地图和文字史料,概括元行省制、四等人制等基本内容。

3.在掌握史实的基础上,对辽、西夏、金统治区内“因俗而治”政策进行合理的师评价,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的作用。

第10课辽夏金元的统治【学习目标】1、从经济基础和上层建筑关系角度理解,辽夏金元时期政治制度演变的特点及影响,辩证客观地评价政治现象。

2、认识辽夏金元时期政治制度和民族关系所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

3、通过文献资料记载,论证辽夏金元时期制度变化的特点及影响。

4、运用文献资料,认识元代国家统一,疆域辽阔,行省制度的实施,巩固了统一多民族国家,对后世影响深远。

5、认识辽夏金元时期多民族的国家的发展,突出元代国家统一,培养中华民族爱国爱家的情怀。

【学习重难点】[学习重点]:认识辽、西夏、金、元诸政权和汉民族相互交融,共同推动统﹣﹣多民间南方经济族国家发展。

[学习难点]:理解辽、西夏、金、元诸政权的建立、发展和相关制度的建设。

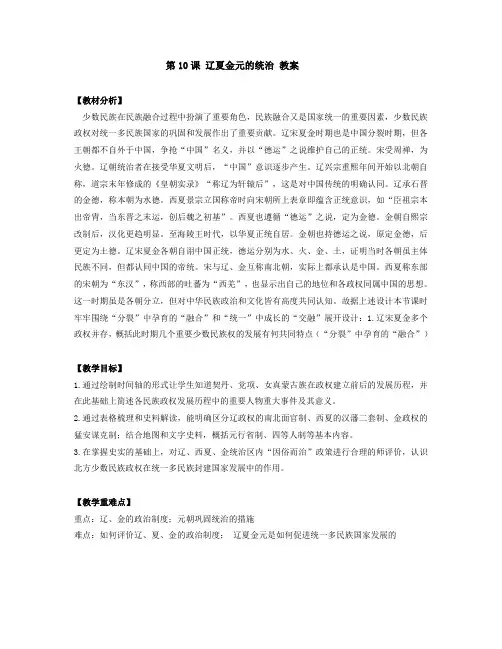

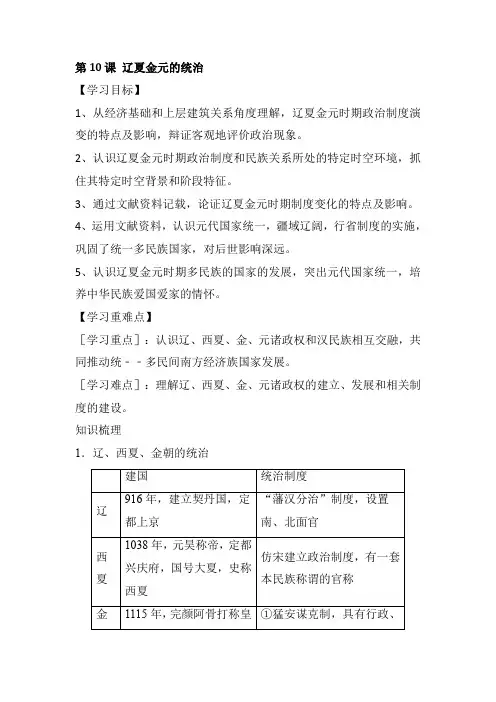

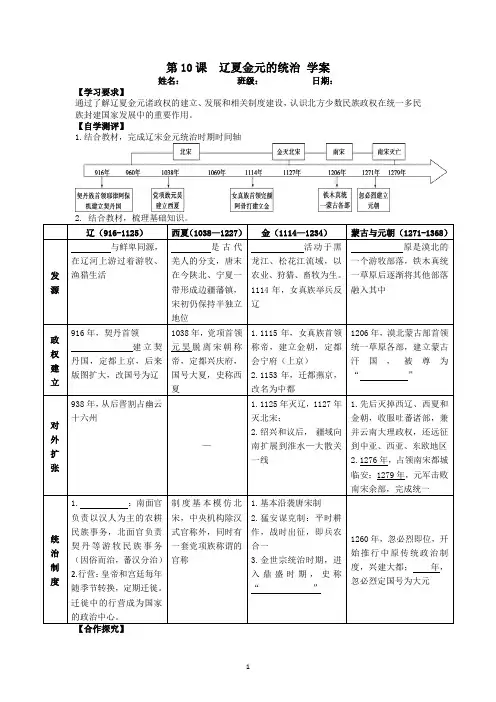

知识梳理1.辽、西夏、金朝的统治建国统治制度辽916年,建立契丹国,定都上京“藩汉分治”制度,设置南、北面官西夏1038年,元昊称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏仿宋建立政治制度,有一套本民族称谓的官称金1115年,完颜阿骨打称皇①猛安谋克制,具有行政、帝,建立金朝,定都会宁府(上京)生产与军事合一的特点②金世宗改革,史称“大定之治”2.元朝的统一与民族关系(1)蒙古崛起统一1206年,铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊为“成吉思汗”扩张蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝,收服吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区(2)元朝建立①1271年,忽必烈定国号为大元,定都大都(今北京);②1276年,元军占领南宋都城临安;③1279年,完成统一(3)元朝的统治措施交通修筑驿道,设立驿站中央机构宰相机构是中书省地方管理中央委派官员代表中书省处理地方事务。

除今天的河北、山西、山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省边疆治理①对吐蕃:由直属中央政府的宣政院进行管理②对西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务,加强对西域的管辖③对台湾:在澎湖设置巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾(4)元朝的民族关系民族交融很多蒙古人迁入中原,同汉族杂居相处来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身—回回四等人制目的蒙古统治者为了保障自己的统治利益措施对不同民族采取差别对待措施,被后人概括为“四等人制”,依次为蒙古人、色目人、汉人、南人拓展·思维点拨元代行省制的特点(1)行省具有双重性,既是朝廷的派出机构,又是地方的最高行政机构。

第10课辽夏金元的统治【课标要求】通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

【学习重难点】1.重点:元朝的统一。

2.难点:北方少数民族政权在开发边疆及国家统一过程中的重要作用。

【知识链接】辽朝:辽朝(916年—1125年),是中国历史上由契丹族建立的政权,共传九帝,享国二百零九年。

907年,耶律阿保机成为契丹部落联盟首领,916年始建年号,建国号“契丹”,定都上京临潢府。

947年,辽太宗率军南下中原,攻占汴京(今河南开封),耶律德光于汴京登基称帝,改国号为“大辽”。

1125年被金朝所灭。

辽强盛时期疆域东到日本海,西至阿尔泰山,北到额尔古纳河、外兴安岭一带,南到河北中部的白沟河。

契丹族本是游牧民族,后吸收农耕技术,为了保持民族性将游牧民族与农耕民族分开管理,主张因俗而治,开创出两院制的政治体制。

并且创造契丹文字,保存自己的文化。

此外,吸收渤海国、五代、北宋、西夏以及西域各国的文化,有效地促进辽国政治、经济和文化各个方面发展。

辽朝军事力量与影响力涵盖西域地区,因此在唐朝灭亡后中亚、西亚与东欧等地区更将辽朝(契丹)视为中国的代表称谓。

西夏:西夏(1038年—1227年),是中国历史上由党项人在中国西北部建立的政权,自称邦泥定国或大白高国。

因其在西北,世人称之为西夏。

前期和辽、北宋,后期与金朝并立。

历经十帝,享国189年。

从881年李思恭被唐朝任命为定难军节度使起,至1227年亡于蒙古,李氏政权共存346年。

西夏疆域范围在今宁夏、甘肃、青海东北部、内蒙古西部以及陕西北部地区。

对外关系上,表面对辽宋金称臣,实则对内独立称帝。

前期与辽和北宋经常发生战事,保持三国鼎立的局面;后期与金并立,末期受蒙古的威胁。

金朝:金朝(1115年—1234年),是中国历史上由女真族建立的统治中国北方和东北地区的封建王朝,完颜阿骨打(完颜旻)所建。

西与西夏、蒙古等接壤,南与南宋对峙。

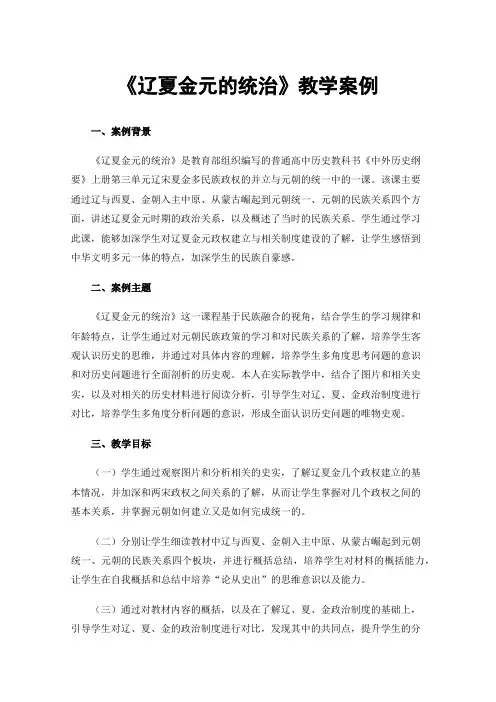

《辽夏金元的统治》教学案例一、案例背景《辽夏金元的统治》是教育部组织编写的普通高中历史教科书《中外历史纲要》上册第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一中的一课。

该课主要通过辽与西夏、金朝入主中原、从蒙古崛起到元朝统一、元朝的民族关系四个方面,讲述辽夏金元时期的政治关系,以及概述了当时的民族关系。

学生通过学习此课,能够加深学生对辽夏金元政权建立与相关制度建设的了解,让学生感悟到中华文明多元一体的特点,加深学生的民族自豪感。

二、案例主题《辽夏金元的统治》这一课程基于民族融合的视角,结合学生的学习规律和年龄特点,让学生通过对元朝民族政策的学习和对民族关系的了解,培养学生客观认识历史的思维,并通过对具体内容的理解,培养学生多角度思考问题的意识和对历史问题进行全面剖析的历史观。

本人在实际教学中,结合了图片和相关史实,以及对相关的历史材料进行阅读分析,引导学生对辽、夏、金政治制度进行对比,培养学生多角度分析问题的意识,形成全面认识历史问题的唯物史观。

三、教学目标(一)学生通过观察图片和分析相关的史实,了解辽夏金几个政权建立的基本情况,并加深和两宋政权之间关系的了解,从而让学生掌握对几个政权之间的基本关系,并掌握元朝如何建立又是如何完成统一的。

(二)分别让学生细读教材中辽与西夏、金朝入主中原、从蒙古崛起到元朝统一、元朝的民族关系四个板块,并进行概括总结,培养学生对材料的概括能力,让学生在自我概括和总结中培养“论从史出”的思维意识以及能力。

(三)通过对教材内容的概括,以及在了解辽、夏、金政治制度的基础上,引导学生对辽、夏、金的政治制度进行对比,发现其中的共同点,提升学生的分析能力,培养学生形成多角度、多方位分析问题的意识,形成全面认识历史问题的唯物史观。

(四)深入引导学生认识对两宋时期和周边少数民族政权“战”和“和”的关系,由浅及深的使学生认识到战争只是暂时的,和平才最重要。

四、教学过程(一)教材引入师:请同学们观察上面的图,图主要反映了契丹人的民族特色,并结合教材内容,思考一下,辽朝是如何建立的?辽与宋的关系如何?生:916年,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国,定都上京,后来版图扩大,改国号为辽。

第10课辽夏金元的统治教学设计(七)、板书设计二、课堂实施环节学习环节设计内容设计意图新课导入播放《天龙八部》(金庸的武侠作品)片段,攫取的片段涉及完颜阿骨打等历史上真实存在的人物。

思考:金庸笔下的辽夏金元政权是如何建立的?以学生熟知的武侠作品作为课前导入,能够激发学生学习兴趣和探究欲望。

教师活动1(任务/问题/材料)☆任务:学习“辽夏金的统治”,通过时间轴让学生建立时空观念,看中政权更迭的节点,并着重利用知识框架的板书让学生了解该段时空下的制度建设,深入感知“南北面官制”“四时捺钵制”“猛安谋克制”等制度建立的缘由和历史作用。

以拓展材料切入,让学生感知特定资料所想表达的观点和考察的知识点,以此引进课程内容。

材料一契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。

因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志一》教师设问:阅读材料并结合所学知识,概括“南北面官制”的主要特征及制度设置的意义。

(参考答案:①特征——双轨统治;南北分治;因俗而治。

②意义——缓和国内阶级和民族矛盾;适应不同民族生产方式;发展经济之必需;巩固北方统治。

)★引导学生思考“南北面官制”制度得以设置和运行的时空背景和复杂因素。

的地位和作用》势。

知封建之所以变而为郡县,则知郡县之敝而将复变。

然则将复变而为封建乎?曰:不能。

有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

——顾炎武教师设问:阅读材料并结合所学知识,分析元朝行省制的特点。

并进一步思考,行省制同分封制、郡县制有何异同?(参考答案:①特点→行政区划原则更合理;省级区划有更高自主权;强化对地方的控制、监督和管理。

②相同点:都是中国古代的地方行政制度;目的都为加强对地方的控制,巩固统治;都在一定时期产生过积极影响。

不同点:实施时代背景不同;行省中央政府的关系不同;作用和影响不同。

第10课辽夏金元的统治学案姓名:班级:日期:【学习要求】通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

【自学测评】1.结合教材,完成辽宋金元统治时期时间轴辽(916-1125)西夏(1038—1227)金(1114—1234)蒙古与元朝(1271-1368)发源与鲜卑同源,在辽河上游过着游牧、渔猎生活是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍保持半独立地位活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为生。

1114年,女真族举兵反辽原是漠北的一个游牧部落,铁木真统一草原后逐渐将其他部落融入其中政权建立916年,契丹首领建立契丹国,定都上京,后来版图扩大,改国号为辽1038年,党项首领元昊脱离宋朝称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏1.1115年,女真族首领称帝,建立金朝,定都会宁府(上京)2.1153年,迁都燕京,改名为中都1206年,漠北蒙古部首领统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊为“”对外扩张938年,从后晋割占幽云十六州—1.1125年灭辽,1127年灭北宋;2.绍兴和议后,疆域向南扩展到淮水—大散关一线1.先后灭掉西辽、西夏和金朝,收服吐蕃诸部,兼并云南大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区2.1276年,占领南宋都城临安;1279年,元军击败南宋余部,完成统一统治制度1. :南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务(因俗而治,蕃汉分治)2.行营:皇帝和宫廷每年随季节转换,定期迁徙。

迁徙中的行营成为国家的政治中心。

制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套党项族称谓的官称1.基本沿袭唐宋制2.猛安谋克制:平时耕作,战时出征,即兵农合一3.金世宗统治时期,进入鼎盛时期,史称“”1260年,忽必烈即位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都;年,忽必烈定国号为大元材料一:材料二:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。

第 10课 辽夏金元的统治【学习目标】1.掌握辽、西夏、金、蒙古政权建立的情况及与宋的关系。

2.理解并掌握行省制度的建立及影响。

3.掌握辽夏金元民族交融的原因、主要表现和影响。

【学习重难点】重点:认识辽、西、金、元政权和汉民族的相互交融。

难点:理解辽、西夏、金、元政权的建立、发展和相关制度的建设。

知识导航知识点一 .辽、西夏和金(1)辽朝⎩⎪⎨⎪⎧①建国:916年,耶律阿保机建立契丹国,定都上京。

②统治:设置南、北面官,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。

(2)西夏:1038年,党项首领元昊称帝,定都兴庆府,制度基本模仿北宋。

(3)金朝①建国:1115年,完颜阿骨打建立金朝,定都会宁府。

②宋金对峙:1125年,金灭辽,两年后又灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

③统治:基本沿袭唐宋制度,同时保持了本民族的“猛安谋克”。

金世宗在位,金朝进入鼎盛,史称“大定之治”。

知识点二 元朝的统一与民族关系1.蒙古崛起(1)建国:1206年,铁木真建立蒙古汗国,被尊为“成吉思汗”。

(2)扩张:先后灭掉西辽、西夏和金朝,收服吐蕃诸部,兼并云南的大理政权。

2.元朝统一(1)1271年,忽必烈定国号为大元。

(2)1276年,元军占领南宋都城临安。

(3)1279年,在崖山海域击败南宋余部,完成统一。

3.国家治理(1)修筑驿道,设立驿站和急递铺系统。

(2)实行行省制度①设置:中书省委派官员处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省。

②意义:提高了行政效率,巩固了多民族国家统一,是我国省制的开端,也促进边疆少数民族的政治、经济和文化发展。

(3)边疆治理①吐蕃:由直属中央政府的宣政院进行管理。

②西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

③台湾:在隶属福建晋江的澎湖设巡检司,履行行政管理职能。

4.民族关系(1)回族形成:波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成。

第10课 辽夏金元的统治( 2 课时)一、学习目标教材分析本课通过四个子目(辽与西夏、金朝入主中原、从蒙古崛起到元朝统一、元朝的民族关系)讲述辽夏金元时期政治制度和民族关系等概况,从而认识辽夏金元时期多民族国家的发展。

▲辽夏金元时期的政治制度演变★多角度认识辽夏金元时期民族关系特征和统一多民族国家的主流教学目标与核心素养【唯物史观】从经济基础和上层建筑关系角度理解辽夏金元时期政治制度演变的特点及影响,辩证客观地评价政治现象,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】认识辽夏金元的统治时期政治和民族关系所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【家国情怀】让学生认识辽夏金元时期多民族的国家的发展,突出元代国家统一,培养中华民族爱国爱家情怀。

二、学习过程【自学测评】1.辽朝的主要治国制度是什么制度?南北面官2.西夏是如何建立的?西夏的主要制度如何?(1)建立:党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇,宋初仍然保持半独立的地位。

1038年,党项首领元昊脱离宋朝称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏。

北宋灭亡后,西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立。

(2)制度:仿照中原统治制度,官分文武,由蕃、汉人担任;还设有限于蕃人才能充任的“专授蕃职”。

基本用意在于既保持党项贵族在政府里的主导地位,又适应汉族地主建功立业的要求,从而实行有效率的统治。

3.金朝的主要社会制度是什么制度?①基本沿袭唐宋制度②女真民族的“猛安谋克”制4.金朝何时走向鼎盛?又是如何衰落的?(1)鼎盛:12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,世宗被百姓誉为“小尧舜”。

(2)衰落:世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

5.蒙古是如何崛起的?蒙古的崛起:1206年,漠北蒙古部首领铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国,被奉上“成吉思汗”的尊号。

第10课辽夏金元的统治学习目标1.掌握辽、西夏、金、蒙古政权建立的情况及与宋的关系。

2.理解并掌握行省制度的建立及影响。

3.掌握辽夏金元民族交融的原因、主要表现和影响。

重点:认识辽、西夏、金、元政权和汉民族的相互交融。

难点:理解辽、西夏、金、元政权的建立、发展和相关制度的建设。

探学新知一、辽与西夏1.辽(1)辽的建立:契丹族在上游过着游牧、渔猎生活。

916年,建立契丹国,定都上京,后改国号为。

辽与北宋长期对峙。

(2)南、北面官:北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

2.西夏(1)西夏的建立:党项族是古代羌人的分支,唐末在今陕北、宁夏一带居住。

1038 年,元昊称帝,定都,国号,史称。

(2)西夏的政治制度:模仿北宋。

北宋灭亡后,向金朝称臣。

二、金朝入主中原1.金朝建立1114年,女真族的首领举兵反辽,次年称皇帝,建立金朝,定都,也称上京。

2.宋金对峙1125年,金灭,两年后又灭北宋,与南宋逐渐形成对峙局面。

3.金朝的统治(1)迁都:1153年,金迁都燕京,改名。

(2)统治:金朝基本沿袭唐宋,同时保持了一套本民族的管理系统,叫作“”的制度。

金代女真族的军事和社会组织单位。

(3)鼎盛:12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“”。

(4)衰落:世宗死后,金朝受到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

三、从蒙古崛起到元朝统一1.蒙古崛起(1)客观:当时蒙古草原相互混战,人民渴望统一;主观:铁木真意志坚强、机敏果敢。

(2)建国:1206年,漠北蒙古部首领统一草原各部落,建立蒙古汗国,被尊为“”的尊号。

(3)扩张:蒙古军队先后灭掉西辽、西夏和金朝,收服吐蕃诸部,兼并云南的大理政权,还远征到中亚、西亚、东欧地区。

建立了世界上有史以来最大的帝国。

2.元朝统一(1)元朝建立:1271年,定国号为大元,定都;蒙古在其他统治区形成了四大汗国。

(2)统一历程:1279年,击败南宋余部,完成统一。

(教案)辽夏金元的统治课程名称:历史课时安排:1课时教学目标:1.了解辽夏金元时期的政治制度和社会经济发展状况;2.掌握辽夏金元时期的文化艺术成就。

教学重点:教学方法:讲授、问答等。

教学步骤:Step 1 导入:(5分钟)1. 要求学生回忆一下上节课所学的内容,简要复习一下。

2.通过图片、视频等方式呈现一些与辽夏金元相关的文化艺术作品,激发学生学习的兴趣。

1. 辽夏金元政治制度的概述在辽夏金元时期,封建皇帝控制着统治权,贵族阶层则掌握了重要的权力,并在政治、军事等方面发挥着重要的作用。

此外,官僚制度也得到了进一步的完善,尤其是金朝在治理中给予官员更多的自主权,以保证国家的稳定发展。

在辽夏金元时期,经济发展逐渐繁荣,手工业和商业逐渐蓬勃发展,对整个社会产生了重要的推动作用。

此外,随着商品经济的发展,城市人口的增长也进一步加快,分工逐渐分明,社会结构也逐渐转变。

Step 3 讲授辽夏金元的文化艺术成就:(25分钟)在辽夏金元时期,随着社会的发展,文化艺术也得到了进一步的发展。

其中,文学、绘画等领域取得了重要的突破,对后世的文化艺术有着重要的影响。

此外,书法、雕刻、铸造等领域也取得了一定的发展。

在文化艺术领域,辽夏金元时期取得了重要的成就,尤其是在绘画、书法等领域,有着鲜明的特点。

如元朝的李唐和赵孟頫,以及金朝的范仲淹等人都是伟大的文化艺术家,他们的作品成为了后人学习的典范。

3. 活动展示老师可以选取一些著名的文化艺术作品,让学生进行研究,分析其中的特点和价值,并组织展览活动对学生的学习成果进行检验。

1. 让学生回答一些问题,检验学习效果。

2.总结本节课的教学内容,对学生的学习成果进行评价。

板书设计:2. 社会经济发展状况3. 文化艺术成就学生作业:1.选取一些著名的文化艺术作品,进行研究和分析。

2. 归纳文化艺术方面的知识,编写一篇文章。

3. 在本节课上学到的内容基础上,阅读相关的历史资料,进行深入研究,探索历史的脉络。

第10课辽夏金元的统治〖课标要求〗了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用〖课标解读〗1.了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设2.认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用(1)辽河西夏与北宋鼎峙,都维持了较长时间统治的稳定,通使频繁,贸易活跃。

(2)金朝由东北入主中原,一度出现治世,即“大定之治”,政治稳定,经济繁荣(3)崛起于漠北的蒙古,建立元朝,完成了全国的统一。

行省制度的建立,巩固了多民族国家的统一,是我国省制的开端,促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展,是中国古代地方行政制度的重大变革。

(4)元朝存在民族矛盾,但不同民族的交往交流交融也得到了进一步加强。

〖课堂精练〗一、选择题本大题共10小题,每小题5分,计50分,在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意1.右图为1111年时局形势图,政权对应正确的是()A.南宋B.辽C.西周D.金2.辽朝为了治理人口构成复杂的国家,创立南北面官制度,其设立原则为“兼制中国、官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人”。

这说明辽朝()A.推行民族歧视和压迫的政策B.强化南北分裂对峙政治局面C.建立起因俗而治的行政体制D.实施分化相权的三省六部制3.自古以来,各族人民驰骋于中华大地。

史书所述“起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一”的民族是()A.契丹族B.鲜卑族C.满族D.蒙古族4.钱穆指出,起于元代的行省制度与中央集权不同,“实近似于一种变相的封建,乃是一种分权统御制也”,“此种制度在平时足以障碍地方政事之推进,而增加地方与中央之隔阂;而待一旦中央政权削弱,各行省转易成为反抗中央,分区割据之凭藉”。

他认为行省制度在元代()A.导致了地方割据B.实际上是分封制的复辟C.改善了中央对地方的管理D.不利于中央对地方的管理5.有学者论述中国古代一制度时,说“它具有两重性,又长期代表中央分驭各地,主要为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专”。

度。

(材料设问)1、行省制和之前中原王朝的地方管理体制是何关系?2、结合所学知识,回顾唐节度使和宋路府州县的制度设计,其主要问题在哪里?3、根据材料二,分析行省制度与前代地方体制相比,有何突出特点?有什么影响?从行省制是如何处理好中央与地方关系的角度理解行省制既有继承一面,也有保留民族特色一面。

三、辽夏金元的民族交融——相互认同

(学生讨论)辽夏金元属不属于中国的朝代?

(材料对照)当时辽夏金元少数民族政权统治者和明朝建立者朱元璋都认同它们中国正统地位。

(观点争鸣)如何辩证地看待元朝的“四等人制”。

(结论)元朝成为中国历史上第一个由北方少数民族建立的统一王朝

(主题升华)一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

自己的民族特色。

通过对古代少数民族建立政权的客观看待,并辩证分析四等人制度,体会中华文明的多元一体的民族格局,树立正确的国家观和民族观。

民族交融促发展推陈出新铸伟业——第10课辽夏金元的统治

导学案

【课程标准】

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

【学习目标】

通过本课学习,掌握辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设的基础知识,认识民族交融是这一时期历史发展的主旋律,认识这一时期少数民族政权对统一多民族封建国家发展与中华民族多元一体格局的形成所起到的重要作用,全面提高历史学习素养。

【新知学习】

一、辽与西夏

1. 辽朝

(1)建立与灭亡:(916-1125)

916年,耶律阿保机建立契丹国,后改国号为辽,1125年被金灭亡。

辽与北宋:长期对峙,百年和平(自澶渊之盟后),通使频繁,贸易活跃(设置榷场)

(2)官制:南、北面官制

设立南、北面官,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。

①特点:________________。

②历史作用:保护发展了先进的封建文明,促进了契丹社会向封建制的过渡,有利于民族交融。

2. 西夏(1038-1227)

1038年,党项族(羌人的一支)首领元昊称帝,史称西夏。

其制度基本模仿北宋。

1227年被蒙古所灭。

二、金朝入主中原

1.建立与发展:1115年,完颜阿骨打称帝,建立金朝。

1125年灭辽,1127年灭北宋。

1153年,迁都燕京,改名为中都。

2.管理制度——猛安谋克制

(1)特点:_________,平时耕作,战时出征。

(2)作用:既是军事组织,又是地方行政组织,对金朝的经济发展和军事斗争起到了重要作用。

3.盛世与灭亡

12世纪后期,金朝进入鼎盛时期,史称“大定之治”,金世宗被誉为“小尧舜”。

1234年被蒙古所灭。

三、从蒙古崛起到元朝统一

1.蒙古崛起

1206年,成吉思汗建立蒙古汗国。

2.元朝建立与统一

1260年,忽必烈即位,统治重心转移到汉地;1271年,定国号为元,四大汗国形成;1276年,元军占领临安,南宋灭亡;1279年,崖山之战,元朝完成统一。

(文天祥从容就义)

3.巩固统一的措施:

(1)交通:在各地修筑驿道,设立驿站,加强各地联系。

(事例:意大利人马可•波罗来华,后来著有《马可•波罗行记》)

(2)地方管理:实行行省制度。

①概况:地方设行中书省,简称行省或省;除今天的河北、山西和山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省。

②特点:___________________(但行使权力受中央节制)

③作用及影响:提高了行政效率,巩固了多民族国家的统一,促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展。

行省制是古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

(设宣政院,管理吐蕃地区;设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务,加强了对西域的管辖;在隶属福建晋江的澎湖设巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾。

)

四、元朝的民族关系

1.民族交融加强:形成我国回族的前身——_______(新的民族形成)。

2.民族政策:“四等人制”(民族歧视和压迫政策)

(1)表现:蒙古人、色目人(西北、西域各族人)、汉人(原金朝统治区居民)、南人(原南宋统治区居民)。

(2)历史影响:制造了民族隔阂,不利于民族交融,激化了民族矛盾与阶级矛盾。

(启示:)

【知识总结】

辽宋夏金元时期,虽然存在长时间的政权并立、对峙,但民族交融仍是历史发展的主旋律。

这一时期民族交融进一步发展的表现有哪些?

【素养提升】

一、“民族交融”,推动统一多民族封建国家继续发展

问题探究1(史料实证)辽夏金元等少数民族政权重点学习汉族政权的哪些方面?

材料1 不仅契丹所占的中原领土有汉人的官僚治理,而且辽境后方,据目击者的报告,无数之官吏、文人、工匠、优伶、武术家和僧尼也来自中土,由是也可见得其汉化程度之深。

这半汉化国家的组织能力,比汉和唐对抗的单纯游牧民族要厉害多了……西夏也不是单纯的野蛮人。

他们组织的半汉化国家在初唐时即曾活跃于它日后占领的地区,当它在四百年后与宋人抗衡时,一个汉化的政府早已存在。

西夏文以藏语为基础,重要的儒家经典早已翻译成书。

……所以在公元10世纪,这些少数民

族显然得到汉人指点,业已将他们的文化程度提高,以致宋朝所面临的边防问题与它以前的朝代不同。

这些游牧民族已有农业基地,他们已筑城为防御战。

——黄仁宇《大历史》

材料2 大蒙古国的核心部分转变成为元王朝。

转变的主要标志是“汉法”的推行,即有计划地吸收、采用前代中原王朝的一系列典章制度和统治经验。

(包括)建立年号、国号(取《易经》“大哉乾元”之义,定国号为“大元”,元朝之名至此正式确立);建立汉式官僚机构;定都汉地。

元朝皇帝每年大部分时间居于大都,四月至八九月间赴上都避暑。

大蒙古国旧都和林则已降为地方机构治所。

此外,忽必烈还推行了一系列发展农业生产、尊崇儒学的政策。

——张帆《中国古代简史》

问题探究2(历史解释)从宋神宗的抱怨和汉族士人对元世祖的评价可以看出少数民族政权学习汉族政权的成效怎样?依据是什么?

材料3宋神宗:“二虏(指辽和西夏)之势所以难制者,有城国(指农业经济),有行国(指游牧经济)……今兼中国之所有矣,比之汉、唐,最为强盛。

——本课导言

材料4 (元世祖)用能以夏变夷,立经陈纪,所以为一代之制者,规模宏远矣。

——宋濂《元史》卷一材料5 今日能用士,而能行中国之道,则中国之主也。

——郝经《陵川集》卷三七《与宋国两淮制置使书》材料6宇宙喜一统,于今三十年。

江南诸将相,北上扬其鞭。

书生亦觅官,裹粮趋幽燕。

——方回《再送王圣俞戴溪》,《四库全书》集部《桐江续集》卷二八

二、推陈出新,少数民族政权在创新中铸就伟业

1.元代开创的行省制度对当时和后世的重要影响。

问题探究3 (历史解释)结合教材《元朝形势图》(1330年)和以下材料,思考元朝行省制度在哪些方面对后世产生了重要作用。

材料7 “盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地”。

——教科书P58“历史纵横”材料8 时人言改制之效曰:“民安赋役,府库粗实,仓廪粗完,钞法粗行,国用粗足。

”

——陈恭禄《中国通史》材料9元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

2.少数民族政权开创的双重管理体制、治国模式与“天下认同”的观念对中华民族多元一体格局的形成产生的重要影响。

问题探究4(家国情怀)阅读以下材料,根据所学,思考少数民族政权的创新还体现在哪些方面?产生了什么重要影响?

材料10 姚大力指出:古代中国的国家建构,有两种不同的国家治理模式:一种是秦汉中原王朝的郡县制,另一种是元代和清朝边疆帝国创造的多元宗教和治理体制。

以往的中国历史,过于强调秦汉体制的正统性和重要性,但秦汉的郡县制,从来没有真正统一过中国,更无法解决农耕民族和游牧民族的对抗问题,倒是由边疆民族创造的、到清代成熟的多元宗教和双重治理体制,有效地解决了农耕民族和游牧民族的并存共生问题,并最终将农耕民族视野之外的广袤边疆,从草原、戈壁到高原森林,统统列入中国的版图。

——许纪霖《家国天下——现代中国的个人、国家与世界认同》材料11 (辽、夏、金、元时代),不论是汉族史家、契丹族史家还是蒙古族史家,都具有各民族同源共祖的观念……这些史家“天下一家”的民族观和民族史观,改变了过去从大汉族主义的立场解释民族关系和民族历史的思维定式……共同冲决了狭隘的华夷之防观念,有力地增强了中国境内各民族相互团结的纽带,为统一多民族国家的发展和形成奠定了基础。

——摘编自罗炳良《炎黄文化传统与辽夏金元历史认同观念》

面的浮雕风格已深受宋朝画界的影响。

这一发现最能证明宋辽时期的()

A.农业生产的发展B.民族文化的交融C.民族战争的频繁D.海外贸易的兴盛2.“(金)章宗性好儒术,即位数年后,兴建太学,儒风盛行。

”这表明金朝()

A.推行猛安谋克制B.学习辽的政治制度

C.学习汉族的文化D.废除原先本族的旧俗

3.在下列四幅两宋与辽、西夏、金并立示意图中,其错误的一项是()

4.元朝为加强中央对西藏和台湾的管理,分别设置了()

A.中书省、伊犁将军B.宣政院、中书省

C.伊犁将军、澎湖巡检司D.宣政院、澎湖巡检司

5.阅读下列材料,回答问题。

材料一元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。

行省长官是中央官而亲自降临到地方。

……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》材料二元朝史学家揭傒斯说,“镇以磐石宗,重以分省寄”,《元史·明宗纪》也称行省为“方面之寄”。

合而论之,即在传统的郡县制基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,把行省当做分寄与集权的枢纽,既有所分寄,又立足于集权。

——摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》(1)材料一反映了元朝地方行政制度有哪些创新?

(2)综合材料一、二,指出元朝行省与中央政府的关系,并概括元朝行省制的特点。