流行病学调查资料的统计分析共42页

- 格式:ppt

- 大小:303.00 KB

- 文档页数:42

疾病流行病学调查的研究报告疾病流行病学调查的研究报告一、引言疾病流行病学调查是一种科学的方法,旨在研究和分析特定疾病在人群中的分布情况、发病率、病因及相关因素等。

本研究报告旨在对某地区某疾病进行流行病学调查,以便为制定有效的预防和控制策略提供支持。

二、方法2.1 研究地点和人群:本次调查针对某地区的居民进行,共选择了500名居民作为研究对象。

2.2 数据收集:采用问卷调查的方式进行数据收集,研究对象的年龄、性别、职业、个人卫生行为等相关信息都进行了登记。

2.3 数据分析:收集到的数据经过整理和统计分析,使用SPSS 软件对数据进行描述性统计和相关性分析。

三、结果3.1 调查对象基本信息:本次调查的调查对象中,男性占45%,女性占55%。

年龄分布主要集中在40-60岁之间,占总数的65%。

3.2 疾病发生情况:调查发现,在过去一年中,研究对象中有64%的人曾经患过本次调查关注的疾病。

其中,发病率最高的两个年龄段分别是40-45岁和55-60岁,分别占总发病人数的28%和25%。

3.3 疾病与个人卫生行为的相关性:分析数据后发现,研究对象中个人卫生行为与疾病发生有一定相关性。

疫苗接种率较高的人群中,患病率明显低于没有接种疫苗的人群。

此外,勤洗手、保持良好的饮食习惯等卫生习惯的人群,患病率也相对较低。

四、讨论4.1 疾病流行情况:根据调查结果,本次调查关注的疾病在该地区的发病率较高,需要加强预防和控制措施。

4.2 年龄与疾病的相关性:从调查结果可以看出,年龄与本次调查关注的疾病发生存在一定相关性。

40-60岁之间的人群患病率最高,这可能与该年龄段的身体免疫力下降以及生活方式等因素有关。

4.3 个人卫生行为与疾病的相关性:本次调查发现,个人卫生行为与疾病发生有一定相关性。

个人卫生习惯的良好与否,直接影响到疾病的发生率和传播速度。

因此,加强个人卫生教育和改善人们的卫生习惯非常重要。

五、结论本次疾病流行病学调查发现,在某地区的研究对象中,疾病的发病率较高,年龄与疾病的发生存在一定相关性,而个人卫生行为与疾病的发生也有一定的相关性。

流行病学调查报告关于××学校聚集性上呼吸道感染高热发病情况的初步调查报告2004年2月25日上午10时30分,我区疾控中心接到××儿童医院医务科电话报告:“该院发热门诊接诊一名××学校的学生,临床诊断为肺炎。

据该学生反映,近期其所在学校有数十名学生有发热。

”接到报告后,我区疾控中心立即和该学校取得联系,核实相关情况,并及时将初步核实情况电话报告市疾控中心。

为进一步了解发病情况,控制疫情发展,我区疾控中心于10时45分派员赴现场进行流行病学调查和采样,现将调查处理情况报告如下。

(一)学校概况:××学校,位于××区××路××号。

该校为寄宿制学校,有48个班级,在校学生1380名,教职员工165名。

(二)发病情况:自2004年2月17日起,该校学生中陆续出现发热、咳嗽、流涕等上呼吸道感染症状的病例,截止2月25日下午3时,累计发生91例,分布在22个班级。

经调查,首发病例周××,女,10岁,四(6)班学生,住×××宿舍。

该患者于2月17日出现发热(40?),伴有咳嗽、头痛、流涕等症状,当天前往我区人民医院就诊,诊断为“上感”,给予抗炎、对症治疗后,目前已恢复正常返校上课。

患病学生发病时间分布情况见表2—4。

患病学生班级分布情况为:四(6)班12人、四(2)班6人、五(3)班5人,其余班级均有1,2人。

91名发热学生中,目前体温恢复正常并返校上课的有50人,其余41名学生均离校回家正在治疗或恢复中。

对2月25日发病的8名学生调查表明,8名学生均有发热(38,39.5?)伴咳嗽、头痛、畏寒等临床表现。

其中有2名学生已就诊,1人诊断为肺炎,1人诊断为病毒性感冒,其余6人已前往医院就诊,目前诊断结果不详。

(三)流行病学调查:发病学生中仅有1名有流感疫苗接种史。

传染病流行病学调查表的数据分析在数据分析过程中,我们发现传染病的发生率受到多种因素的影响。

传染病的传播途径是一个重要的影响因素。

例如,空气传播的传染病,如流感,其发生率往往在冬季较高,因为人们在室内聚集较多,空气流通不畅,容易导致病毒的传播。

而食物传播的传染病,如食物中毒,则往往与不当的食品储存和处理有关。

人群的免疫力也是影响传染病发生率的重要因素。

例如,免疫力较低的儿童和老年人更容易感染传染病。

免疫力的水平还受到疫苗接种的影响。

接种疫苗可以有效提高人群的免疫力,降低传染病的发病率。

我们还发现传染病的流行季节和地区差异也对传染病的发生率有显著影响。

例如,疟疾在热带地区更为常见,因为疟疾的传播媒介——蚊子在这些地区更为活跃。

而流感则在冬季更为流行,因为冷空气有利于病毒的存活和传播。

在分析传染病流行病学调查表的数据时,我们还注意到一些传染病的潜伏期较长,这就需要在流行病学调查中考虑到这一点,以确保能够准确地追踪和分析传染病的传播路径。

通过对传染病流行病学调查表的数据分析,我们可以更好地了解传染病的传播规律和影响因素,从而为制定有效的预防控制措施提供科学依据。

例如,根据数据分析的结果,我们可以有针对性地开展疫苗接种工作,提高人群的免疫力,降低传染病的发病率。

同时,我们还可以加强对传染病的监测和预警,及时发现和控制传染病的传播。

传染病的传播规律和影响因素,为预防和控制传染病提供科学依据。

这不仅有助于保护公众的健康,也有助于提高社会的整体卫生水平。

在数据分析过程中,我们发现传染病的发生率受到多种因素的影响。

传染病的传播途径是一个重要的影响因素。

例如,空气传播的传染病,如流感,其发生率往往在冬季较高,因为人们在室内聚集较多,空气流通不畅,容易导致病毒的传播。

而食物传播的传染病,如食物中毒,则往往与不当的食品储存和处理有关。

接触传播的传染病,如皮肤病,往往与个人卫生习惯和公共卫生条件有关。

人群的免疫力也是影响传染病发生率的重要因素。

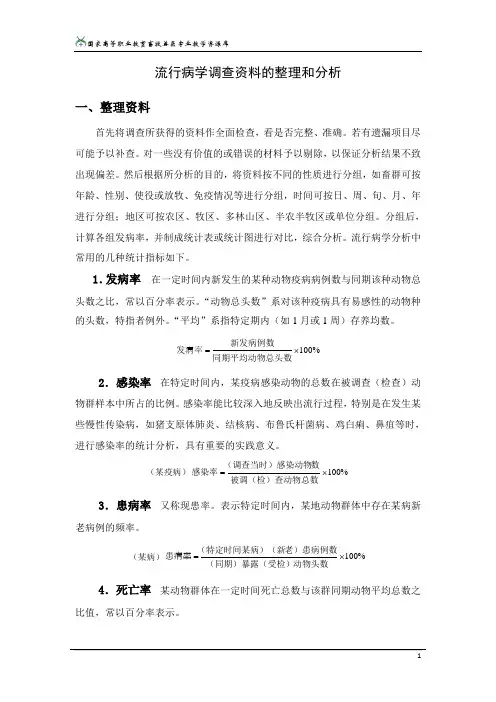

流行病学调查资料的整理和分析一、整理资料首先将调查所获得的资料作全面检查,看是否完整、准确。

若有遗漏项目尽可能予以补查。

对一些没有价值的或错误的材料予以剔除,以保证分析结果不致出现偏差。

然后根据所分析的目的,将资料按不同的性质进行分组,如畜群可按年龄、性别、使役或放牧、免疫情况等进行分组,时间可按日、周、旬、月、年进行分组;地区可按农区、牧区、多林山区、半农半牧区或单位分组。

分组后,计算各组发病率,并制成统计表或统计图进行对比,综合分析。

流行病学分析中常用的几种统计指标如下。

1.发病率 在一定时间内新发生的某种动物疫病病例数与同期该种动物总头数之比,常以百分率表示。

“动物总头数”系对该种疫病具有易感性的动物种的头数,特指者例外。

“平均”系指特定期内(如1月或1周)存养均数。

100%发病率⨯=同期平均动物总头数新发病例数2.感染率 在特定时间内,某疫病感染动物的总数在被调查(检查)动物群样本中所占的比例。

感染率能比较深入地反映出流行过程,特别是在发生某些慢性传染病,如猪支原体肺炎、结核病、布鲁氏杆菌病、鸡白痢、鼻疽等时,进行感染率的统计分析,具有重要的实践意义。

(某疫病)%100⨯=被调(检)查动物总数数(调查当时)感染动物感染率 3.患病率 又称现患率。

表示特定时间内,某地动物群体中存在某病新老病例的频率。

(某病)100%病率⨯=动物头数(同期)暴露(受检)老)患病例数(特定时间某病)(新患 4.死亡率 某动物群体在一定时间死亡总数与该群同期动物平均总数之比值,常以百分率表示。

%100⨯=该群体动物的平均总数亡总数(一定时间内)动物死死亡率 5.病死率 一定时间内某病病死的动物头数与同期确诊该病病例动物总数之比,以百分率表示。

%100⨯=总数同期确诊的该病例动物某病病死动物头数病死率6.流行率 调查时,特定地区某病(新老)感染头数占调查头数的百分率。

%100⨯=被调查动物数某病(新老)感染头数流行率二、分析资料1.分析的方法综合分析 动物疫病的流行过程受着社会因素和自然因素多方面的影响,因此其过程的表现复杂多样。

启东市2006-2008年乙型病毒性肝炎流行病学分析病毒性肝炎是严重危害我市人民群众身体健康的主要传染病,为准确掌握疫情分布动态及流行特征,为改进措施提供依据,促进人类健康,现对近3年乙型病毒性肝炎资料进行流行病学分析如下;1 流行特征1.1 流行强度2006年全市共网络报告乙型病毒性肝炎334例,发病率为29.49/10万,2007年全市共网络报告乙型病毒性肝炎153例,发病率为13.57/10万;2008年全市共网络报告乙型病毒性肝炎50例,发病率为4.44/10万。

1.2 年龄及职业分布2006年报告的334例乙型病毒性肝炎病例男女性别之比为3.28:1;人群分布以20-50岁为高发年龄段,共发生230例,占总发病数的68.86%;20周岁以下各年龄组共发生21例,占总发病数的6.29%;各职业以农民发病为主,占53.29%。

2007年报告的153例乙型病毒炎肝炎病例男女性别之比为2.64:1;人群分布以20~50岁为高发年龄段,共发生100例,占总发病数的65.36%;20周岁以下各年龄组报告7例,占总发病数的4.57%;各职业以农民发病为主,占54.25%。

2008年报告的50例乙型病毒性肝炎病例男女性别之比为2.33:1;人群分布以20-50岁为高发年龄段,共发生34例,占总发病数的68.00%;20周岁以下各年龄组发病2例,占总发病数的4.00%;各职业以农民发病为主,占54.00%。

1.3 地区分布全市24个乡镇均有病例发生,3年平均发病率最高的乡镇是启隆,发病率为69.21/10万,发病率最低的是海复,发病率为4.62/10万。

全市3年平均发病率为16.00/10万。

1.4 时间分布各月均有病例发生,无明显发病高峰,全市疫情波动相对平稳。

2 分析与探讨启东是我国乙型病毒性肝炎高发地区,肝癌发病率是我国最高地区之一。

2006年以前乙肝年发病率一直在29.49/10万之上,本文数据分析呈现近3年我市乙肝年总发病率显著下降,与林玉娣等报告结果不一致。

流行病学调查资料分析4节流行病学是研究疾病在人群中发生、发展及其分布的原因,以及制订预防、控制和消灭这些疾病和促进健康的对策与措施的科学。

流行病学是从群体水平研究疾病,现在几乎没有流行病学不研究的病种和医学问题。

是一门研究人类的生理、病理、心理的群体现象的方法学,有着极强的应用性。

流行病学的研究及应用范围极广,使用的方法和技术很多。

流行病学研究方法一、观察法1.描述性研究(descriptive study):描述流行病学(descriptive epidemiology)提出线索或假说2.分析性研究(analytical study):分析流行病学(analytical epidemiology)验证所提出的假说。

①病例对照研究--回顾性(retrospective)研究:从疾病(结果)去寻找原因(病因)的方法叫病例对照研究(case-control study)。

病例对照研究的特点1.是分析流行病学最基本、最重要的研究类型之一回顾性从果查因的研究方法,是在疾病发生之后去追溯假定的病因因素2.病例对照研究的四大要素:人群、对照、病例和暴露明确产生病例的人群,从中正确地挑选对照,并正确地收集暴露资料是病例对照研究的精髓3.对照不必代表所有未患研究疾病的病人,同样也不必代表所有总体人群病例不必代表患有该种疾病的全部病人,也不可能做到这一点4.选择病例原则符合病例的定义,就应当收入病例组,不受其暴露状态的影响,避免产生选择偏倚5.新发病例比现患病例好回忆暴露及暴露与疾病的时序关系时更明确新发病例与现患病例暴露分布没有差别,也可用现患病例研究先天畸形和某些非致死性慢性疾病,如肥胖、糖尿病等用现患病例死亡病例省时省钱,很快可以提供研究线索6.正确地选择对照是病例对照研究成败的关键病例的来源决定了对照的来源可比性比代表性更重要7. 资料质量的可比性与病例和对照成员之间的可比性一样重要注意两组收集资料时资料质量的可比性,以保证研究的真实性8. 基本分析方法是比较两组暴露比例,计算暴露优势比,估计患病的优势比,在发病率低的情况下估计相对危险度9. 对照所患疾病不应与研究的暴露因素有关对照疾病的发病率在暴露的各类别或各水平上都一样病例是新诊断的病例,对照不应是慢性病患者②队列(定群)研究--前瞻性(prospective)研究:从有无可疑原因(病因)开始去观察是否发生结果(疾病)的研究方法叫队列(定群)研究(cohort study)。

流行病学中的流行病学调查结果报告和解读一、调查概况在流行病学研究中,流行病学调查是了解疾病的传播和控制情况的重要方法之一。

本次调查旨在收集并分析某地区特定疾病的流行情况,并通过结果报告和解读,为公众和相关决策者提供科学依据。

二、调查目的该调查的主要目的是:1.了解目标人群中某特定疾病的发病率和影响因素;2.评估疾病的传播途径和关联风险因素;3.提供对于疾病管理和控制的科学建议。

三、调查方法本次调查采用问卷调查和现场调查相结合的方式进行。

问卷调查通过面对面或电话访问的方式,获取调查对象的个人信息、生活习惯、疾病症状和暴露史等数据。

现场调查则通过医院或社区的临床诊断记录和实地调查等方式,获取诊断结果和疾病传播途径的数据。

四、调查结果总览根据本次流行病学调查的结果,针对目标人群中的某特定疾病,以下是调查结果的汇总和总览。

1. 发病率调查:经过抽样,共计调查了XXX名参与者,其中发现XX例确诊病例,发病率为XX%。

2. 性别和年龄分布:调查结果显示,该疾病在性别方面无明显差异,男女发病率相近。

然而,年龄分布方面,XX岁以下人群发病率明显较低,而XX岁以上人群发病率逐渐增加。

3. 疾病传播途径:通过流行病学调查和相关数据分析,疾病的主要传播途径为(详细描述传播途径,如空气传播、飞沫传播等)。

同时,通过调查结果,我们也发现个人卫生习惯的不良,接触某些污染源等因素也与疾病的传播有关。

4. 风险因素评估:本次调查也对与该疾病相关的风险因素进行了评估。

结果显示(根据具体情况描写相关风险因素,如接触特定物质、职业暴露等)。

这些风险因素的存在增加了患病的可能性,需要加以关注和控制。

五、结果解读基于以上的调查结果,我们对该特定疾病的流行情况进行了解读和分析。

1. 疾病控制建议:针对调查结果所显示的疾病传播途径和风险因素,我们建议(根据具体情况提出相应的控制建议,如改善个人卫生习惯、加强环境清洁等措施)。

通过这些控制措施的实施,能够有效地减少疾病的传播和发病率。