高三一轮复习-热力环流

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:41

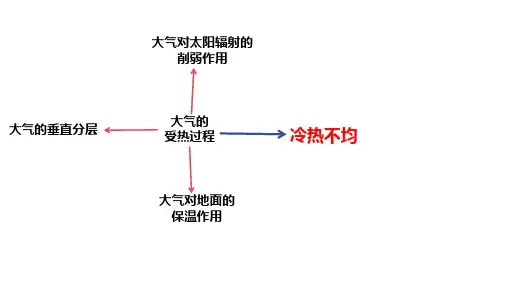

高三一轮复习“热力环流”教学设计一、教材分析大气环境是高中自然地理的重点内容,与生产、生活联系密切,高考中所占比重较大。

大气环境中的重点、难点知识是大气运动,热力环流是最简单的大气运动形式,是研究大气运动相关知识及天气、气候知识的基础内容。

如果学生不能将其知识真正的理解肯掌握,会对今后的研究产出不利影响。

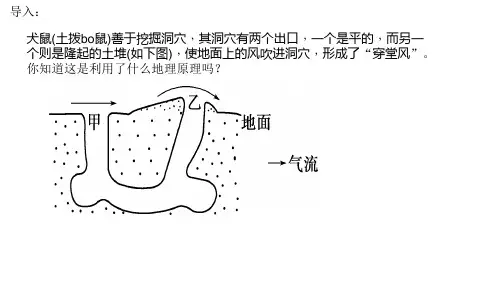

本节课的设计思路是以日常生活中的一些现象为教学情景,引起学生的探究欲望,力求通过研究使学生能够用示意图说明热力环流的形成过程,进而解释生活中如暖气、空调安装位置,海陆风、山谷风形成,和城市热岛效应等问题,同时为进一步研究大气运动奠定扎实基础。

二、教学目标1.知识目标:掌握热力环流形成原理,并且能够进行具体的实例分析。

进而在试题给出一地热力环流状况时,能够判断该地的气压、气温高低状况,海陆、山谷和城郊的分布状况;能够推知该环流对人类生产、生活的影响。

2.能力目标:通过绘制热力环流图、海陆风、山谷风图,培养绘图能力;通过对热力环流形成过程、等压面的弯曲变化和典型实例的成因的分析、描述,培养学生的归纳总结能力。

3.情感目标:通过自主研究与合作交流激发学生研究、研究地理问题的兴趣。

通过对海陆风、山谷风、城市风等问题的探讨,将所学知识运用于实际,理论联系实际。

三、教学重难点1.热力环流的形成过程因果关系的真确理解。

2.热力环流的动态过程引起等压面的弯曲情况。

3.运用热力环流原理解决实际问题容易产生错误。

四、学情分析学生通过高一的研究对本节内容有一定的认识,但到现在已经有些模糊不清。

虽说提起来并不陌生,但是让他们具体分析问题,就表达的不是很到位。

拟利用多媒体举行知识梳理、讲解,加深学生对这局部知识的理解,能够解决试题中、糊口中的一些问题。

五、教学方法启发法、图示分析法、绘图法、讨论对比法。

6、讲授进程讲授流程教师活动学糊口动设想意图创设情景,激起学生求知欲,让学生感触所学知识与实际糊口联系密切了解所学知识在高中天文研究中的重要性,再次激发学生研究本节知识的求知许多同学都去过海滨城市,在那里感觉空气是比较潮湿的,但白天和夜晚是有区别的,白天空气潮湿,夜晚比较干爽?另外,我们家观看图片,引里为什么将冷空调、暖气安装在房屋的不同部起回顾、思考位?这些都与我们今天复的热力环流知识有关。

第二章地球上的大气第2讲热力环流一、学习目标综合思维:综合分析热力环流的成因及影响。

地理实践力:绘制热力环流示意图,分析热力环流的形成过程以及在生活中的应用。

二、考情解读自主复习热力环流概念:由于地面而形成的空气环流,是大气运动一种最简单的形式。

②两种运动:垂直运动:与冷热差异有关,受热,遇冷。

水平方向:与气压差异有关,从流向。

③三对关系:(1)温压关系:近地面气温越,气压越低;气温越,气压越高(近地面气压与高空气压。

)(2)风压关系:水平方向上,风总是从吹向。

(3)等压面的凹凸关系:高压上凸,低压下凹。

四.重难点突破根据热力环流示意图判断:①A、B、C、D气压大小(排序):。

②A、B、C、D密度大小(排序):。

③A、B、C、D气温高低(排序):。

④A地天气状况:;B地天气状况:。

A地B地谁的昼夜温差更大:。

归纳总结(1)判断气压高低①气压的垂直递减规律。

由于对流层大气密度随高度增加而降低,在垂直方向上气压随着高度增加而降低。

②同一高度直接比较,高压为高,低压为低。

同一等压面上的各点气压相等。

(2)判断近地面天气状况和气温日较差①等压面下凹者,多阴雨天气,日较差较小。

②等压面上凸者,多晴朗天气,日较差较大。

巩固提升读热力环流示意图,完成下面小题。

1.甲乙丙丁四地中,气压最低和气温最高的分别是()A.丙和甲B.丙和乙C.丁和乙D.丁和甲2、在热力环流示意图上标注出:地面冷热情况、高压低压、气流运动方向、等压面五、链接高考下图示意某热力环流中两地在垂直方向上四点的气压分布。

据此完成下面小题。

1.空气流动方向不正确的是()A.甲→乙B.甲→丁C.丙→乙D.丁→丙2.下列图中能正确表示丙处垂直方向上等值线配置的是()六、常见热力环流形式①海陆风②山谷风③热岛效应七、课后练习(2022年全国乙卷)我国一海滨城市背靠丘陵,某日海陆风明显。

图 3 示意当日该市不同高度的风随时间的变化。

完成下列小题。

1.当日在观测场释放一只氦气球,观测它在 1 千米高度以下先向北漂,然后逐渐转向西南。

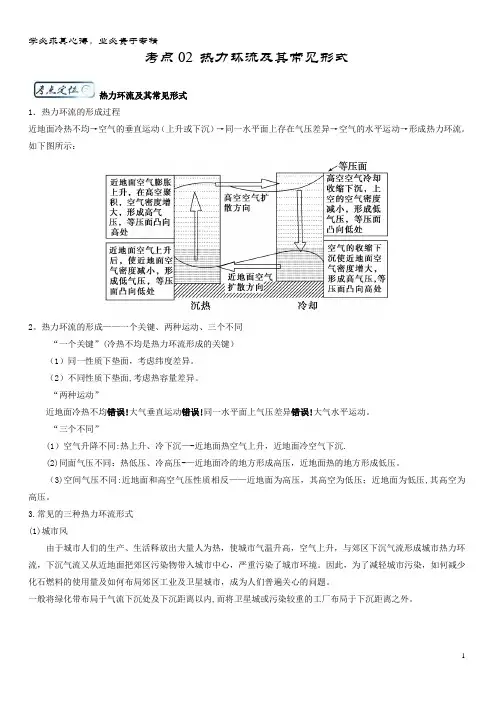

考点02 热力环流及其常见形式热力环流及其常见形式1.热力环流的形成过程近地面冷热不均→空气的垂直运动(上升或下沉)→同一水平面上存在气压差异→空气的水平运动→形成热力环流。

如下图所示:2。

热力环流的形成——一个关键、两种运动、三个不同“一个关键”(冷热不均是热力环流形成的关键)(1)同一性质下垫面,考虑纬度差异。

(2)不同性质下垫面,考虑热容量差异。

“两种运动”近地面冷热不均错误!大气垂直运动错误!同一水平面上气压差异错误!大气水平运动。

“三个不同”(1)空气升降不同:热上升、冷下沉—-近地面热空气上升,近地面冷空气下沉.(2)同面气压不同:热低压、冷高压-—近地面冷的地方形成高压,近地面热的地方形成低压。

(3)空间气压不同:近地面和高空气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。

3.常见的三种热力环流形式(1)城市风由于城市人们的生产、生活释放出大量人为热,使城市气温升高,空气上升,与郊区下沉气流形成城市热力环流,下沉气流又从近地面把郊区污染物带入城市中心,严重污染了城市环境。

因此,为了减轻城市污染,如何减少化石燃料的使用量及如何布局郊区工业及卫星城市,成为人们普遍关心的问题。

一般将绿化带布局于气流下沉处及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布局于下沉距离之外。

(2)海陆风白天在太阳照射下,陆地增温快,气温比海上高,空气膨胀上升,高空气压比原来气压升高,空气由大陆流入海洋;近地面陆地形成低气压,而海洋上因气温低,形成高气压,使下层空气由海洋流入大陆,形成海风。

夜间与白天大气的热力作用相反而形成陆风。

(3)山谷风白天因山坡上的空气增温强烈,于是暖空气沿坡上升,形成谷风(如图a)。

夜间山坡上的空气迅速冷却,密度增大,因而沿坡下滑,流入谷地,形成山风(如图b)。

城市风环流的方向不随时间而变化,因为市区的气温总是高于郊区。

而海陆风环流和山谷风环流的流向则随昼夜的变化而向相反的方向变化,因为海与陆、山与谷的气压高低随昼夜改变而改变。

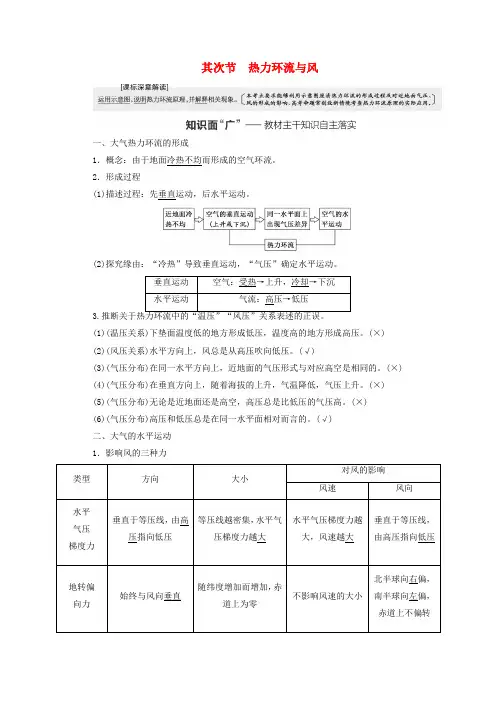

其次节热力环流与风一、大气热力环流的形成1.概念:由于地面冷热不均而形成的空气环流。

2.形成过程(1)描述过程:先垂直运动,后水平运动。

(2)探究缘由:“冷热”导致垂直运动,“气压”确定水平运动。

垂直运动空气:受热→上升,冷却→下沉水平运动气流:高压→低压3.(1)(温压关系)下垫面温度低的地方形成低压,温度高的地方形成高压。

(×)(2)(风压关系)水平方向上,风总是从高压吹向低压。

(√)(3)(气压分布)在同一水平方向上,近地面的气压形式与对应高空是相同的。

(×)(4)(气压分布)在垂直方向上,随着海拔的上升,气温降低,气压上升。

(×)(5)(气压分布)无论是近地面还是高空,高压总是比低压的气压高。

(×)(6)(气压分布)高压和低压总是在同一水平面相对而言的。

(√)二、大气的水平运动1.影响风的三种力类型方向大小对风的影响风速风向水平气压梯度力垂直于等压线,由高压指向低压等压线越密集,水平气压梯度力越大水平气压梯度力越大,风速越大垂直于等压线,由高压指向低压地转偏向力始终与风向垂直随纬度增加而增加,赤道上为零不影响风速的大小北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转摩擦力始终与风向相反大小与下垫面性质有关。

下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大;反之越小使风速减小与其他两力共同作用,使风向斜穿等压线2.风的受力状况与风向项目高空风近地面风图示(北半球)受力F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响风向与等压线平行与等压线成一夹角规律①摩擦力越大,风向与等压线的夹角越大;②随着海拔的上升,风向与等压线的夹角越来越小命题视角(一) 常见热力环流的形式及成因演绎法学习1.海陆风成因示意图(1)成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

(2)影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较潮湿,是避暑的好地方。

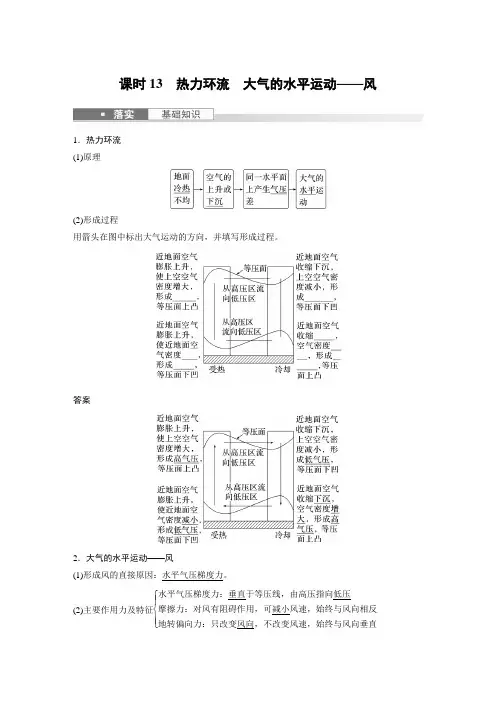

课时13 热力环流 大气的水平运动——风1.热力环流 (1)原理(2)形成过程用箭头在图中标出大气运动的方向,并填写形成过程。

答案2.大气的水平运动——风(1)形成风的直接原因:水平气压梯度力。

(2)主要作用力及特征⎩⎪⎨⎪⎧水平气压梯度力:垂直于等压线,由高压指向低压摩擦力:对风有阻碍作用,可减小风速,始终与风向相反地转偏向力:只改变风向,不改变风速,始终与风向垂直(3)风的受力状况与风向类型高空风近地面风图示(北半球)受力F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响风向与等压线平行与等压线斜交思考在等压线图上,如何判定近地面和高空?答案一般来说,近地面气压值接近一个标准大气压(1 013 hPa),所以等压线图上气压值接近1 000 hPa时,即为近地面;如果等压线数值只有500 hPa左右,即表示“高空”。

1.常见的热力环流形式(1)海陆风①成因分析——海陆热力差异是前提和关键。

②影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。

(2)山谷风①成因分析——山坡的热力变化是关键。

②影响与应用:山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底和盆地,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。

所以,山谷和盆地地区不宜布局有大气污染的工业。

(3)市区与郊区之间的热力环流①成因分析——“城市热岛”的形成是突破口。

②影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在气流下沉距离以外。

2.等压面图的判读(1)判断气压大小①在垂直方向上随着高度增加气压降低。

如图,P A>P C,P B>P D。

②地面冷热不均,导致同一水平面上出现气压差异,等压面发生弯曲;同一水平面上,等压面上凸处气压高,下凹处气压低。

如图,P C>P D,P B>P A。

③同一垂直方向上,近地面和高空的气压高低类型相反。

高三一轮复习“热力环流动力学”教学设计

1. 教学目标

- 理解热力环流动力学的基本概念和原理。

- 掌握热力环流动力学的计算方法和应用技巧。

- 认识热力环流动力学在自然界和工程实践中的重要性。

2. 教学内容

- 高中热力环流动力学的基本概念和定义。

- 理想气体的物理性质和热力学模型。

- 热力环流动力学的基本方程和关键参数。

- 热力环流动力学的应用案例和实践技巧。

3. 教学方法

- 授课结合理论与实践,引导学生理解热力环流动力学的实际应用。

- 利用示例和案例讲解,帮助学生掌握热力环流动力学的计算方法和模拟技巧。

- 开展小组讨论和实验操作,培养学生的合作能力和实际解决问题的能力。

4. 教学过程

- 第一课时:介绍热力环流动力学的概念和原理。

- 第二课时:讲解理想气体的性质和热力学模型。

- 第三课时:引入热力环流动力学的基本方程和参数。

- 第四课时:介绍热力环流动力学的应用案例和实践技巧。

- 第五课时:开展小组讨论和实验操作,巩固所学知识。

5. 教学评价

- 设计课堂实时测验,检验学生对知识的理解和掌握程度。

- 结合学生的小组讨论和实验报告,评估其合作能力和独立解

决问题的能力。

- 定期进行作业和考试,综合评价学生对热力环流动力学的掌

握情况。

以上为高三一轮复习“热力环流动力学”教学设计的内容和安排。

通过系统的学习和实践,学生将能够理解和应用热力环流动力学的

知识,为进一步的学习和科研打下坚实基础。

高三一轮复习“热力环流模型”教学设计引言热力环流模型是地理学中重要的概念之一,对于高三学生来说,在复阶段对于这个概念的理解和掌握至关重要。

本文档将提供一份高三一轮复“热力环流模型”教学设计,帮助学生巩固知识、提升能力。

教学目标- 理解热力环流模型的概念和原理- 掌握各种热力环流模型的形成和特点- 能够运用热力环流模型解释地球的天气气候变化教学内容1. 热力环流模型的概念和原理- 介绍热力环流模型的定义和基本原理,包括热带辐合、温带辐散和极地辐散等要点。

- 通过图表和实例解释热力环流模型的形成和作用机制。

2. 各种热力环流模型的形成和特点- 分别介绍赤道低压带、副热带高压带和极地气压带的形成与特点。

- 引导学生对各种热力环流模型的气候特点进行深入探讨和比较。

3. 运用热力环流模型解释地球的天气气候变化- 分析热力环流模型与全球气候带的关系,并讨论各个气候带的特征。

- 结合实际案例,让学生运用所学的热力环流模型解释地球上某个地区的气候变化。

教学方法- 教师讲授:通过图文、案例等方式对热力环流模型进行详细讲解。

- 小组讨论:鼓励学生分组讨论各种热力环流模型的形成和特点,并互相交流和比较彼此的理解。

- 案例分析:以具体实例为基础,让学生应用所学的热力环流模型解释气候变化。

教学评估- 平时作业:设计一份小练,测试学生对于热力环流模型的理解和应用能力。

- 期末考试:设置一道综合题目,要求学生综合运用所学的热力环流模型进行气候变化的解释和分析。

教学资源- PPT演示文稿:包括图表、实例和案例分析等。

- 教科书和参考资料:提供相关理论和知识的背景阅读资料。

结论通过本教学设计,高三学生将能够深入理解热力环流模型的概念和原理,掌握各种热力环流模型的形成和特点,并能够运用热力环流模型解释地球的天气气候变化。

这将有助于学生提高地理学科的综合素养和解决问题的能力,为高考做好充分准备。