《说木叶》优秀课件教学文稿

- 格式:ppt

- 大小:5.82 MB

- 文档页数:31

说木叶教案《说“木叶”》教案优秀12篇说木叶教案一等奖篇一1.了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质,进而提高鉴赏古典诗歌的能力。

2.了解中国古典诗歌意象的相对稳定性特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。

3.能运用本课所学知识及获得的能力分析诗歌同类现象。

4.创设美的情境激发学生的学习兴趣以及对诗的热情,使学生感受我们中华民族深厚的文化积淀,唤起对中国传统文化的热爱,增强民族自信心和自豪感。

重点:中国古典诗歌语言暗示性的特点。

难点:全文表面是分析古诗中“木叶”的艺术特征而实质是谈诗歌语言的特点。

分析:诗歌的暗示性是一个诗歌理论问题,而学生对诗歌只有浅近的知识,也容易为文题的表面所迷惑,不能把握本文的真正用意。

因此本节课的主要任务是使学生突破认识的难点,帮助他们理解、学会暗示这一表达技巧,汲取宝贵的艺术营养。

一、导入:同学们,请你们说出你最喜欢的诗句。

并做一个简要的分析。

(意在对学过的知识进行一个轻松的回顾,让学生先进入语言的美感情境。

)我们的古诗人是“敏感而有修养的”,他们似乎参透了深奥的美学和心理学原理,创造了耐人“触摸”的精妙的诗歌语言,这语言是不可能作出所谓的科学的解答的,需要我们用心灵去解读。

“诗歌是激情和想像的艺术。

只有用你的激情与想像去品读,“诗的感觉”才会喷涌而出。

”同学们,就让我把这几句话作为本堂课的“题记”献给大家。

让我们一起带着的激情和想象,走进诗歌的殿堂吧。

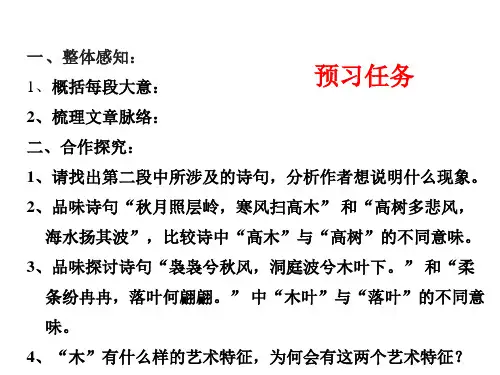

二、感悟“木叶”和“树叶”的区别,探究由“木叶”发展为“落木”的原因,比较“木叶”“落叶”及“黄叶”,进而把握“木叶”的艺术特征。

问1:从概念上讲,“木叶”就是什么?讨论,明确:就是“树叶”。

问2:既然二者在概念上完全一致,为什么会给人如此不同的感觉呢?请同学们结合作者所引用的诗句来体会。

边显示文中所引诗句边引导学生思考:引1:树:后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

叶:叶密鸟飞得,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

统编版《说“木叶”》优秀课件1一、教学内容本节课我们将学习统编版《说“木叶”》一课,该课内容属于教材的第四章“诗意的探索”,具体内容包括了诗中“木叶”的意象分析,通过“木叶”这一自然物象的描绘,体会诗人对生命、岁月流转的感慨。

二、教学目标1. 让学生理解并掌握诗中“木叶”的意象,提升学生对古诗词的鉴赏能力。

2. 培养学生通过具体物象感受诗人情感,提升文学素养。

3. 引导学生从生活中发现美,激发学生对生活的热爱。

三、教学难点与重点重点:分析诗中“木叶”的意象,理解诗人的情感。

难点:如何引导学生从“木叶”中感受到岁月的流转和生命的意义。

四、教具与学具准备教具:PPT课件、黑板、粉笔。

学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用PPT展示秋天的树林,让学生观察树叶的变化,引导学生从生活中发现美。

2. 诗词讲解(15分钟)介绍诗人和诗作背景,详细讲解诗中的“木叶”意象,分析其寓意。

3. 例题讲解(15分钟)以诗中的“木叶”为例,讲解如何通过具体物象感受诗人情感。

4. 随堂练习(10分钟)让学生运用所学方法,分析另一首诗中的意象,进行课堂互动。

六、板书设计1. 《说“木叶”》2. 内容:诗人:某诗人意象:木叶情感:岁月流转、生命感慨七、作业设计1. 作业题目:分析一首你喜欢的诗中的意象,并谈谈你的感受。

2. 答案示例:以李清照的《如梦令》为例,分析其中的“绿肥红瘦”意象,表达对春天美好时光的珍惜。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,学生的参与度,以及教学过程中的不足之处。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后多读古诗词,提高自己的文学素养。

同时,引导学生关注生活中的美,将所学知识运用到生活中。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的确定。

2. 实践情景引入的设计。

3. 例题讲解的深度和广度。

4. 作业设计的针对性和拓展性。

5. 课后反思及拓展延伸的实际操作。

一、教学难点与重点的确定重点在于分析诗中“木叶”的意象,理解诗人的情感。

9《说“木叶”》优秀课件《说“木叶”》教学设计一、教学内容:人教版高中语文必修五第九课《说“木叶”》。

本文是著名诗人、散文家林庚先生的一篇文艺论文,主要从诗歌创作和审美欣赏的角度,探讨了“木叶”这一意象的独特魅力。

文章分为三个部分:一是“木叶”的审美特征,二是“木叶”的意象创造,三是“木叶”的文化内涵。

二、教学目标:1. 理解文章的基本观点,把握作者对“木叶”意象的深入剖析。

2. 分析“木叶”在诗歌中的表现力和艺术效果,提高审美鉴赏能力。

3. 学会从意象角度分析诗歌,丰富自己的诗歌鉴赏方法。

三、教学难点与重点:重点:理解“木叶”意象的内涵,掌握作者的论证方法。

难点:分析“木叶”在诗歌中的表现力和艺术效果,以及如何从意象角度鉴赏诗歌。

四、教具与学具准备:1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程:1. 导入:以秋天的景象为切入点,引导学生思考秋天的意象,进而引入“木叶”的话题。

2. 自主学习:让学生通读课文,了解文章大意,标记出生字词和不懂的地方。

3. 课堂讲解:(1)讲解“木叶”的审美特征,引导学生体会“木叶”与“树叶”的区别。

(2)分析“木叶”的意象创造,举例说明“木叶”在诗歌中的运用。

(3)探讨“木叶”的文化内涵,联系中国传统文化对“木叶”意象的解读。

4. 课堂讨论:让学生分享自己喜欢的含有“木叶”意象的诗歌,讨论其艺术效果。

5. 练习巩固:让学生结合课文内容,尝试分析其他诗歌中的意象。

六、板书设计:1. “木叶”的审美特征2. “木叶”的意象创造3. “木叶”的文化内涵七、作业设计:1. 请结合课文内容,分析一首含有“木叶”意象的诗歌,并写出自己的感悟。

2. 搜索其他含有“木叶”意象的诗歌,分析其艺术效果,与同学交流分享。

八、课后反思及拓展延伸:1. 课后反思:回顾本节课的教学,思考如何在课堂上更好地引导学生理解“木叶”意象。

2. 拓展延伸:尝试分析其他诗歌中的意象,深入了解中国古典诗歌的审美特点。

高三语文《说木叶》一等奖说课稿《高三语文《说木叶》一等奖说课稿》这是优秀的说课稿文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、高三语文《说木叶》一等奖说课稿一、说教材《说木叶》这篇课文选自高中语文必修5第三单元,本单元是必修五册书中唯一的文艺评论和随笔单元,或探究艺术表现的语言形式,或评论某种美学现象,都持之有故,自成一家之言。

阅读这些文章,能打开我们的思路,启发我们去探究某些问题。

三篇课文都阐述诗歌鉴赏的知识,《说“木叶”》排在第二篇,也可看做恰恰是第一篇《咬文嚼字》的范例。

着重分析了中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,从而阐发了古典诗歌语言富于暗示性的特质。

作者旁征博引、条分缕析,思路清晰,说理形象透彻,便于接受。

学习本文,一面可以使学生了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质进而提高鉴赏古典诗歌的能力,另一面可以引领学生学习文艺随笔本身的写作特点。

二、说学情学生经过初中和高一阶段的语文学习,阅读了一定量的诗歌作品,具备了一定的艺术体验,学习了鉴赏诗歌的基本方法,具备鉴赏诗歌语言暗示性的理解能力。

随着我校课堂改革的发展,学生普遍适应自主学习和合作探究的学习方法。

但对诗歌鉴赏相关的题目存在畏难情绪、惰性思维,对本文的难度预期值较大,影响学习的内动力。

而且学生层次水平不一,理解鉴赏的差异较大。

针对这一现状,在教学中要注意问题设计的层次性,让各类学生都可以对接文本,同时由浅入深地突破,借助品味诗句中的审美体验,于形象中认识艺术的规律。

三、说目标和重难点结合单元教学要求和本课特点,依据学生情况,我将本课的教学目标定为:知识与技能:1、筛选信息,比较归纳,认识木叶这一艺术形象。

2、理解本文借说“木叶”的艺术特征,实质是谈诗歌语言的特点。

过程与方法:1、诵读法、筛选信息法理清作者观点,了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质,进而提高鉴赏古典诗歌的能力。

2、通过比较、联系,理解引用诗词中的意象及情感,探索作品的丰富意蕴。

《说“木叶”》课件一、教学内容本节课我们将学习《说“木叶”》这一章节,详细内容出自《语文》教材第九单元第三课。

该章节通过唐代诗人王维的《山居秋暝》中的“木落知寒近,山长见日迟”来引出对“木叶”意象的探讨,分析古诗词中“木叶”所蕴含的文化意蕴和艺术魅力。

二、教学目标1. 让学生理解并掌握“木叶”在古诗词中的象征意义和审美内涵。

2. 培养学生对古诗词的鉴赏能力,激发他们对古典文化的兴趣。

3. 提高学生的文学素养,培养他们的审美情趣。

三、教学难点与重点难点:理解“木叶”在不同古诗词中的象征意义及其变化。

重点:分析《山居秋暝》中“木叶”的意象,体会其审美内涵。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示秋天的树叶图片,引发学生对“木叶”的思考,进而引入本节课的主题。

2. 新课导入:介绍作者王维及其创作背景,带领学生朗读《山居秋暝》,让学生初步感受“木叶”的意象。

4. 实践情景引入:让学生举例说明自己了解的古诗词中出现的“木叶”意象,进行课堂讨论。

5. 例题讲解:以《山居秋暝》为例,详细讲解如何鉴赏古诗词中的意象。

6. 随堂练习:让学生结合所学,分析其他古诗词中的“木叶”意象,进行课堂互动。

六、板书设计1. 《说“木叶”》2. 内容:作者:王维诗句:木落知寒近,山长见日迟意象:象征意义、审美内涵相关古诗词:“木叶”意象的运用七、作业设计《登高》杜甫《夜泊牛渚怀古》杜甫《秋夜将晓出篱门迎凉有感》陆游答案:《登高》:表达了诗人对家乡的思念之情,木叶象征着岁月的流转。

《夜泊牛渚怀古》:描绘了古人夜泊牛渚的景象,木叶寓意着孤寂与惆怅。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》:通过木叶的飘落,表达了诗人对人生的感慨。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过讲解与实践,使学生基本掌握了“木叶”在古诗词中的象征意义和审美内涵,但在课堂互动环节,部分学生表现不够积极,需在以后的教学中加强引导。

统编教材《说“木叶”》优秀课件1《说“木叶”》教学设计一、教学内容本课选自统编教材必修语文上册第七单元,该单元以文学阅读与写作为核心。

本课旨在引导学生通过学习《说“木叶”》,体会作者独特的审美情趣,提高学生对文学作品的鉴赏能力。

二、教学目标1. 能够理解并把握《说“木叶”》的主要观点,领会作者对“木叶”的审美情感。

2. 能够分析文章的论证思路,体会作者运用丰富想象力和敏锐观察力的写作技巧。

3. 能够结合自己的生活体验,对“木叶”进行审美创作,提高自己的文学素养。

三、教学难点与重点重点:理解《说“木叶”》的主要观点,领会作者对“木叶”的审美情感。

难点:分析文章的论证思路,体会作者运用丰富想象力和敏锐观察力的写作技巧。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔2. 学具:教材、笔记本、文具五、教学过程1. 导入:情景引入:借助多媒体展示秋天的景象,引导学生关注秋天的树叶。

问题引导:你们注意到秋天的树叶有什么特点吗?树叶的落下给我们带来了怎样的感受?2. 自主学习:让学生自主阅读教材,理解《说“木叶”》的主要观点,并做好笔记。

3. 课堂讲解:讲解文章的论证思路,分析作者如何运用丰富想象力和敏锐观察力来表达对“木叶”的审美情感。

讲解重点:作者如何通过对“木叶”的描绘,表达自己对生活的感悟。

4. 例题讲解:结合文章内容,举例讲解如何进行文学创作,引导学生体会作者的写作技巧。

5. 随堂练习:让学生结合自己的生活体验,尝试对“木叶”进行审美创作。

6. 课堂小结:7. 布置作业:作业1:《说“木叶”》课堂笔记整理。

作业2:以“木叶”为主题,进行一次文学创作。

六、板书设计《说“木叶”》1. 主要观点“木叶”的象征意义“木叶”与生活的联系2. 论证思路观察与想象情感与哲理3. 写作技巧丰富想象力敏锐观察力七、作业设计1. 作业题目:《说“木叶”》课堂笔记整理。

答案:略2. 作业题目:以“木叶”为主题,进行一次文学创作。

说木叶说课稿(通用6篇)说木叶说课稿(通用6篇)作为一名教学工作者,时常要开展说课稿准备工作,认真拟定说课稿,那么说课稿应该怎么写才合适呢?以下是小编帮大家整理的说木叶说课稿,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

说木叶说课稿篇1本文是一篇自读课文,内容比较单纯集中,围绕古诗中的意象“木叶”深入到“木”的艺术特征,谈诗歌的精微之处的表达效果,由此看出本文思路比较清晰,因此本文的教学重点就定为引导学生通过品味作者引用的诗文准确体察语言的微妙之处,于细微处见精神,含英咀华,来解读诗歌的内涵和抒情意蕴,真正感受诗歌语言的精粹。

(走进课文)本文的教学重点之二就是淡化教材,引入课外同类文学现象,让学生能够触类旁通,举一反三,真正提高学生独立分析鉴赏的能力,只把教材做为一个例子。

(走出课文)本课教材的淡化体现为课外的内容将要占到课时的一半。

依据教学大纲要求与学生的实际情况制定了以下教学目标:1、知识目标:学习古诗词语言暗示的表现技巧和归纳的方法,积累古诗词名句2、能力目标:提高学生文学鉴赏能力及从相关资料中抽象出一般规律的能力3、情感目标:借助在品味诗句时的审美体验,唤起学生对古代文化的热爱。

学生学过多篇诗歌,但只是对词句的分析和对情感的理解,并没有深层挖掘诗句的表达技巧,对语言的微妙处也没有敏感的体察,而这正是古诗词含蓄蕴藉之处,正是古诗词魅力所在,本课以此作为教学的知识目标引导学生学会这一表达技巧,能够有意识理解和运用它提高自己的文学素质。

在提高文学鉴赏能力时要本文用的是归纳法,从多个诗句中“木”这一意象的共同特征归纳出诗歌具有暗示性这一特质,所以在拓展时教师要注意到这一知识点的积累和能力训练,让学生自己依据刚学过的知识概括出共性的东西,形成抽象概括的能力。

情感目标是基于新教材对于学生心理的关注而确立的。

在传统教学中,教师往往忽视对学生情感态度意志等心理因素,随着对学生心理学研究的深入,我们发现智力因素有时显得无能为力,因为非智力因素在某种情况下占主导地位,现代教学能够兼顾二者,用非智力因素来促进智力因素,达到真正使学生健康地发展。