高中地理必修一第一章—第四章的课堂笔记

- 格式:doc

- 大小:554.33 KB

- 文档页数:6

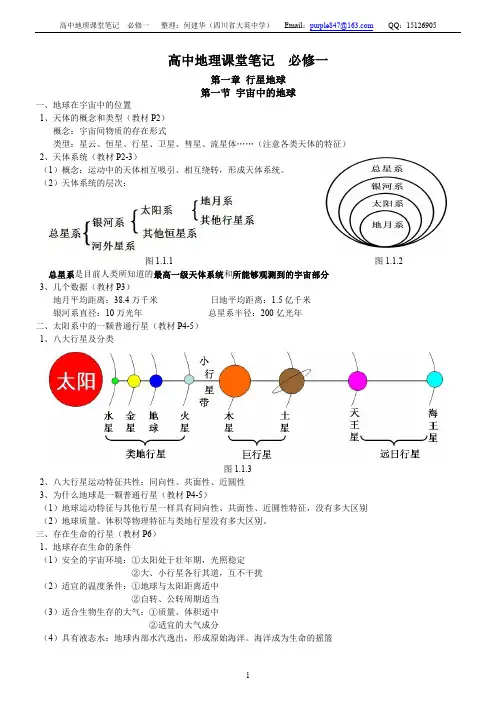

第一章 行星地球 第一节宇宙中的地球一、地球在宇宙中的位置 1、天体及主要类型1)分类:自然天体(恒星、行星等)人造天体(运行中的人造卫星、航天飞机、宇宙飞船)2)几种常见的天体:恒星、星云、行星、卫星、彗星、流星体、星际物质等。

2、天体系统(1(2二、太阳系中的一颗普通行星1、八大行星(1)组成:按距太阳由近及远:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

2.地球是太阳系中一颗普通的行星 (1)八大行星的运动特征:①同向性②共面性③近圆性 (2)八大行星的结构特征 将八大行星划分为三类:①类地行星:水、金、地和火;②巨行星:木、土;③远日行星:天、海。

三、存在生命的星球——地球是一颗特殊的行星 地球上存在生命物质的条件 1、宇宙环境条件(1)稳定的太阳光照条件 (2)安全的空间运行轨道 2、地球适宜的自身条件 (1)日地距离适中(2)地球的体积、质量适中 (3)液态水的存在第二节 太阳对地球的影响一、 太阳辐射对地球的影响1、太阳辐射的概念:太阳源源不断的以电磁波的形式向四周放射能量。

2、能量来源:太阳内部的核聚变反应。

3、对地球的影响:①为地球提供光热资源;②是地理环境变化的重要原因。

维持地表温度,是地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力;③是我们日常生活和生产的能源。

4、太阳辐射由赤道向两极递减二、太阳活动对地球的影响1、太阳概况(形状、温度、成分)2、太阳辐射能1)概念:2)能量来源:太阳内部核聚变反应 3、太阳活动对地球的影响(1)太阳大气层由内向外依次分为光球层、色球层、日冕层。

(2)太阳活动的主要标志是黑子和耀斑,如下表所示:4、对地球的影响:①. 扰动地球大气电离层,影响无线电短波通信;②. 扰乱地球磁场,产生“磁暴”现象;③. 两极地区产生极光现象;④. 可能与自然灾害的发生有关,如地震、水旱灾害。

第三节 地球的运动 一、地球运动的一般特点 二、地球的自转与时差1、昼夜交替 一、昼夜交替现象 1、昼夜现象的产生(地球是一个既不发光也不透明的球体) (1)晨线(弃暗投明)、昏线(弃明投暗)晨昏线的画法:在太阳光照侧视图上,过地心作太阳光1线的垂线即为该日晨昏线(注意二至日晨昏圈与极圈相切,反映出极圈内的极昼或极夜状况) (2)晨昏线的特点:晨昏线平分地球,是过球心的大圆;晨昏线始终与太阳光线垂直;晨昏线永远平分赤道,故赤道上全年昼夜等长;晨昏线在二至日时与极圈相切,在春秋分时与经线重合。

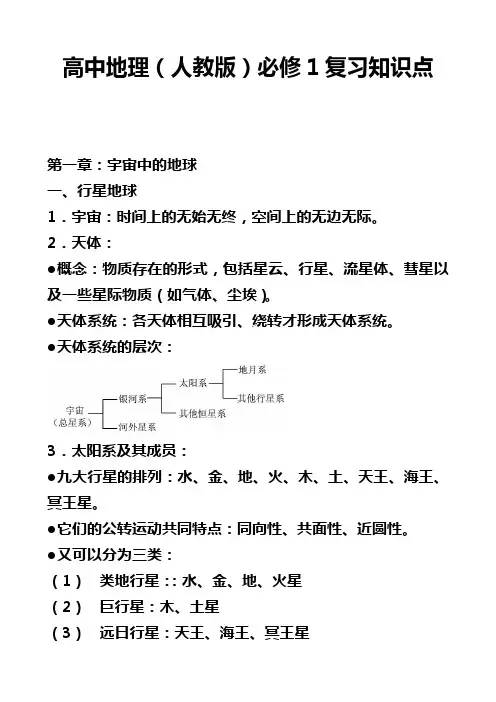

高中地理(人教版)必修1复习知识点第一章:宇宙中的地球一、行星地球1.宇宙:时间上的无始无终,空间上的无边无际。

2.天体:●概念:物质存在的形式,包括星云、行星、流星体、彗星以及一些星际物质(如气体、尘埃)。

●天体系统:各天体相互吸引、绕转才形成天体系统。

●天体系统的层次:3.太阳系及其成员:●九大行星的排列:水、金、地、火、木、土、天王、海王、冥王星。

●它们的公转运动共同特点:同向性、共面性、近圆性。

●又可以分为三类:(1)类地行星::水、金、地、火星(2)巨行星:木、土星(3)远日行星:天王、海王、冥王星●小行星带:位于火星和木星之间。

(记法:火和木在一起易燃烧,用小行星带隔开)4.地球存在生命的原因:(1)日地距离适中——适宜的温度(2)质量体积适宜——适合生物呼吸的大气(3)地球内部物质运动、——水二、太阳对地球的影响1.提供能量:●太阳的主要成分:氢和氦。

●太阳辐射是以电磁波的形式辐射。

来源:内部的核聚变。

●纬度差异→热量差异:纬度低,太阳辐射强,生物量多;反之。

2太阳活动:●太阳大气层从外到内分为:日冕(最外层)、色球、光球(太阳表面、最亮)。

●太阳活动的主要标志:太阳黑子(周期11年)。

耀斑也是重要标志,它是太阳活动最强烈的显示。

●太阳风在日冕层;太阳风暴发生于太阳表面。

●太阳活动的三大影响:(1)太阳电磁波扰动电离层→影响无线电短波通讯(2)带电粒子流扰动地球电磁场→产生磁暴(3)带电粒子流进入大气层→产生极光。

●降水量与太阳黑子有一定相关系:(P12)1、3图是正相关,2图是负相关。

三、地球运动:1.地球的运动:自转和公转。

方向都是自西向东。

2.地球自转:●绕转中心:地轴(它的北端总是指向北极星附近)●地球真正的自转周期:恒星日(23时56分4秒),360o另一周期是:太阳日(24小时),360o59’●自转方向:从北极上看地球自转是逆时针,南极上看是顺时针。

●角速度:除南北两极点为0外,其他各地角速度都为15o/h。

高一地理必修一第四章笔记

第四章介绍了地球上最重要的物质组成:大气层和海洋。

它们在地球上的存在和变化制约着全球的气候及地表的环境变化,也影响着地球上的生物体的发展与进化。

第一,大气层组成。

大气层是由气体构成的,气体包括氮气、氧气、二氧化碳、乙炔、氩气和其他气体。

它们中氮气占大气层总量的78%,氧气20%,二氧化碳0.04%,乙炔0.91%,氩气0.05%,其他气体占比剩余的部分。

大气层中的这些气体的层状结构是不同的,它们的分布也不同。

氮气主要分布在大气层的低层,氧气和二氧化碳主要分布在大气层的中层,乙炔和氩气主要分布在大气层的高层。

第二,大气层作用。

大气层对地球上的生物有着举足轻重的作用,一方面它能保护地球上的生物免受外界的紫外线和有害物质的侵害,另一方面它能维持地球上气候的稳定,保证地表能有适宜的温度。

大气层还能作为人类及物种交流的桥梁,它提供了人类飞行所需要的气体和气压。

第三,海洋组成和作用。

海洋是地球上储存量最大的水资源,它们以水分和无机盐类、有机物质、矿物质和其他物质的混合物构成。

海洋的变化会影响全球的气候,改变地表的环境,并且在全球气候变化中扮演着重要的角色。

此外,海洋还是地球上许多物种的家园,是人类的粮食来源,还能催化多种有害物质的分解,参与控制全球气候变化,提供医疗救治及其他服务等。

以上就是关于高一地理必修一第四章的笔记,希望能够帮助学生更好地理解地球上最重要的物质组成:大气层和海洋。

当我们充分了解它们的结构、作用,以及它们对地球和人类的重要意义之后,我们才能更好地保护地球,保护我们的家园。

高一地理第一册全章知识点地理是一门研究地球的科学,它涉及地球的各种自然现象、人文现象和社会经济活动。

在高中地理的学习中,第一册是一个重要的基础阶段,通过学习这本教材,可以了解地球的基本特征和基本概念。

本文将按照章节的顺序,总结高一地理第一册的全章知识点。

第一章:地理学的研究对象和研究方法地理学是一门综合性的科学,它研究地球的各个方面,并通过使用不同的研究方法来理解地球的现象。

常用的地理学研究方法包括实地考察、统计分析和实验室模拟等。

地理学的研究对象包括自然地理和人文地理,其中自然地理研究地球的自然环境,人文地理研究人类活动与地球的相互作用。

第二章:地球的经纬度和地球的形态结构地球的经度是指连接地球两极的线上点的水平夹角,以子午线为参考线。

地球的纬度是指与地球赤道面间的夹角,以赤道为参考线。

地球的形态结构主要包括地球的内部结构和地球的外部形态。

地球的内部结构包括地壳、地幔和地核,地球的外部形态包括大陆和海洋的分布以及地球表面的地形地貌特征。

第三章:地球的运动地球的运动包括自转和公转两个方面。

自转是指地球绕自身的轴线旋转,它使得一天分为24小时。

公转是指地球绕太阳运动,它使得一年分为四季。

地球的自转和公转对于地球上的气候、季节和昼夜的变化都有重要的影响。

第四章:陆地的分布地球上的陆地主要分布在北半球,北半球的陆地面积远大于南半球。

大陆主要分布在东半球,东半球的陆地面积也大于西半球。

陆地的分布不均匀,由于不同地区的地质构造和板块运动的影响,陆地的形状和大小各不相同。

第五章:水资源的重要性和分布水资源是地球上最重要的自然资源之一,它对于人类的生存和发展具有重要的意义。

地球上的水资源包括地表水和地下水。

地表水分布广泛,主要包括河流、湖泊和湿地等。

地下水分布在地下,通过井和泉等形式供应人们使用。

水资源的分布不均匀,在一些地区存在缺水问题。

第六章:气候与天气气候是指某一地区长期的天气状况,它是由大气环流、水汽和辐射等多种因素共同作用形成的。

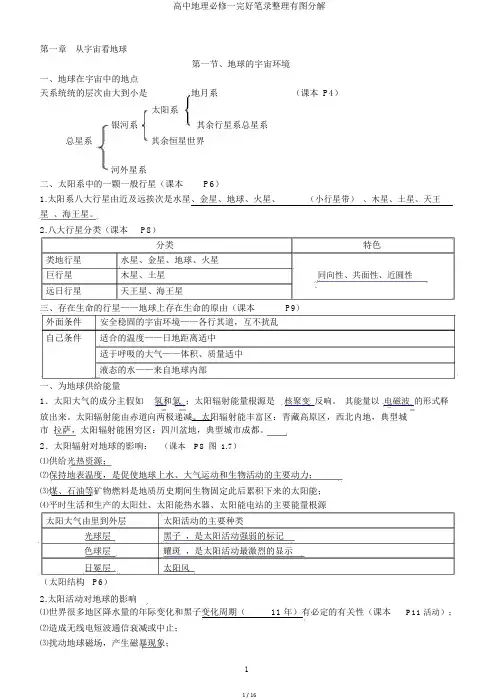

第一章从宇宙看地球第一节、地球的宇宙环境一、地球在宇宙中的地点天系统统的层次由大到小是地月系(课本P4)太阳系银河系其余行星系总星系总星系其余恒星世界河外星系二、太阳系中的一颗一般行星(课本P6)1.太阳系八大行星由近及远挨次是水星、金星、地球、火星、(小行星带)、木星、土星、天王星、海王星。

2.八大行星分类(课本P8)分类特色类地行星水星、金星、地球、火星巨行星木星、土星同向性、共面性、近圆性远日行星天王星、海王星三、存在生命的行星——地球上存在生命的原由(课本P9)外面条件安全稳固的宇宙环境——各行其道,互不扰乱自己条件适合的温度——日地距离适中适于呼吸的大气——体积、质量适中液态的水——来自地球内部一、为地球供给能量1.太阳大气的成分主假如氢和氦;太阳辐射能量根源是核聚变反响。

其能量以电磁波的形式释放出来。

太阳辐射能由赤道向两极递减。

太阳辐射能丰富区:青藏高原区,西北内地,典型城市拉萨,太阳辐射能困穷区:四川盆地,典型城市成都。

2.太阳辐射对地球的影响:(课本P8图1.7)⑴供给光热资源;⑵保持地表温度,是促使地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史期间生物固定此后累积下来的太阳能;⑷平时生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量根源太阳大气由里到外层太阳活动的主要种类光球层黑子,是太阳活动强弱的标记色球层耀斑,是太阳活动最激烈的显示日冕层太阳风(太阳结构P6)2.太阳活动对地球的影响⑴世界很多地区降水量的年际变化和黑子变化周期(11 年)有必定的有关性(课本P11 活动);⑵造成无线电短波通信衰减或中止;⑷两极地区产生极光;⑸地球上水旱灾祸、地震等自然灾祸的发生与太阳活动有关。

第二节,第三节,地球自转和公转地球自转地球公转图示运动方式环绕地轴转动在椭圆轨道上环绕太阳转动运动方向自西向东。

北极上空俯视为逆时针,南极上自西向东。

北极上空俯视为逆时针。

高一必修一地理每章知识点第一章:地球与地图1. 地球的形状和尺度- 地球的形状为近似于椭球体,具有赤道略鼓起和两极略扁平的特点。

- 地球的尺度指的是地球的大小,通常用赤道半径和极半径表示。

2. 地球的运动- 地球的自转:地球绕着自己的轴线进行自转,自转周期为24小时。

- 地球的公转:地球绕着太阳运行,公转周期为一年。

3. 地图的制图基本知识- 地图的比例尺:地图上距离与实际距离的比例关系。

- 地图的图例:用于解释地图上各种符号和颜色的含义。

- 地图的方向:利用指南针或者指北针确定地理方向。

第二章:地理信息技术与地理调查1. 地理信息系统(GIS)- 地理信息系统的定义和功能:通过收集、存储、处理、分析和展示地理数据来研究地理问题的一种技术系统。

- 地理信息系统的应用:在城市规划、土地利用、气候预测等领域具有广泛的应用。

2. 遥感技术- 遥感技术的定义和原理:利用航天器或者飞机等载体获取地球表面信息的技术。

- 遥感技术的应用:用于监测气候变化、资源调查、环境保护等领域。

3. 地理调查方法- 田野调查:通过实地观察、测量和采样等方式获取地理数据。

- 实验方法:在实验室中进行对地理问题的模拟与实验。

第三章:宇宙中的地球1. 太阳系- 太阳系的组成:太阳、行星、卫星、小行星、彗星等。

- 行星的运动规律:行星围绕太阳运行,同时自转。

2. 地球的结构- 地球的内部结构:包括地壳、地幔和地核等。

- 地球的外部结构:包括大气层、水圈和陆地等。

3. 地球的地理环境- 大气环境:指大气的组成、结构和运动等。

- 水环境:指地球上的海洋、湖泊、河流和地下水等。

- 生物环境:指地球上各种生物的分布和相互关系。

第四章:地球的内部圈层1. 地壳- 地壳的特点:地壳是地球最外部的固态岩石壳层,包括大陆地壳和海洋地壳。

- 大陆地壳与海洋地壳的差异:大陆地壳较厚、密度较低,海洋地壳较薄、密度较高。

2. 地幔- 地幔的特点:地幔是地壳与地核之间的一层固态岩石层,包括上地幔和下地幔。

必修模块1(自然地理)【第一章宇宙中的地球】1、天体系统的级别:总星系——银河系(河外星系)——太阳系——地月系2、地球上生命存在的条件:①稳定的太阳光照条件②比较安全的宇宙环境③因为日地距离适中,地表温度适宜(平均气温为15度)④因为地球的质量和体积适中,地球能吸引大气形成大气层(氮、氧为主)⑤形成并存在液态水3、太阳活动对地球的影响:(1)太阳活动的标志:黑子、耀斑(2)影响:影响电离层,干扰无线电短波通讯;产生“磁暴”现象和“极光”现象;影响地球气候。

4、地球自转的地理意义:①昼夜交替:昼半球和夜半球的分界线——晨昏线(圈)——与赤道的交点的时间分别是6时和18时——太阳高度是0度——晨昏圈所在的平面与太阳光线垂直;②地方时差:东早西晚,经度每隔15度相差1小时。

③沿地表水平运动物体的偏移:赤道上不偏,北半球右偏、南半球左偏。

偏向力随纬度的增大而增大。

5、地球公转的地理意义:(1)昼夜长短的变化:①北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球各纬度昼长夜短,纬度越高,昼越长夜越短。

夏至日——北半球各纬度的昼长达到一年中的最大值,北极圈及其以北的地区,出现极昼现象。

②北半球冬半年,太阳直射南半球,北半球各纬度夜长昼短,纬度越高,夜越长昼越短。

冬至日——北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,北极圈及其以北的地区,出现极夜现象。

③春分日和秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各为12小时。

④赤道全年昼夜平分。

南半球的情况与北半球的相反。

(2)正午太阳高度的变化:同一时刻,正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减,夏至日,太阳直射北回归线,正午太阳高度由北回归线向南北两侧递减,此时北回归线及其以北各纬度达到一年中的最大值,南半球各纬度达最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,正午太阳高度由南回归线向南北两侧递减,此时南回归线及其以南各纬度达到一年中的最大值,北半球各纬度达最小值。

春分日和秋分日,太阳直射赤道,正午太阳高度自赤道向两极递减。

高中地理必修一完整笔记整理有图第一章从宇宙看地球第一节地球的宇宙环境一、地球在宇宙中的位置天体系统的层次由大到小是总星系、其他恒星世界、河外星系、银河系、其他行星系、太阳系、地月系(课本P4)。

太阳系中的一颗普通行星是地球(课本P6)。

二、太阳系中的一颗普通行星太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、(小行星带)、木星、土星、天王星、海王星。

八大行星可以分类为类地行星、巨行星和远日行星,根据其自身条件和外部条件(课本P8)。

地球处于安全稳定的宇宙环境,适宜的温度和大气条件,以及液态水的存在使得地球成为了存在生命的行星。

一、为地球提供能量太阳大气的成分主要是氢和氦,太阳辐射能量来源是核聚变反应。

太阳辐射能由赤道向两极递减。

太阳辐射能丰富区包括青藏高原区、西北内陆和典型城市拉萨,而太阳辐射能贫乏区包括四川盆地和典型城市成都。

太阳辐射对地球的影响包括提供光热资源、维持地表温度、促进水、大气和生物运动,以及成为煤、石油等矿物燃料的能源来源。

此外,太阳大气由里到外层包括光球层、色球层和日冕层,太阳活动的主要类型包括黑子、耀斑和太阳风,具有同向性、共面性和近圆性的特点。

三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因太阳活动对地球的影响包括世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期(11年)有一定的相关性、造成无线电短波通讯衰减或中断、扰动地球磁场、产生磁暴现象、两极地区产生极光、以及与地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生有关(课本P9)。

第二节、第三节地球自转和公转地球自转是围绕地轴自西向东转动,北极上空俯视为逆时针,南极上空为顺时针。

地球公转是在椭圆轨道上围绕太阳转动,自西向东,北极上空俯视为逆时针,运动速度线速度从赤道向两极递减,两极点为零,角速度除两极点外各地相等(15°∕h),远日点(每年7月初)速度慢,近日点(每年1月初)速度快(课本P10)。

地球的运动周期包括真正周期和昼夜交替周期。

高一地理必修一每章笔记1. 地球的家园1.1 地球的基本构造哎呀,大家好!今天我们来聊聊地球的家园,这可是地理的开篇大菜哦。

地球分成三大层次:地壳、地幔和地核。

地壳就是我们平时站着的地方,像一个薄薄的蛋壳;地幔就像地壳下面的海绵,厚厚的一层,里面的岩浆在不停地流动;地核则是地球的“心脏”,分为外核和内核,外核是液态的,内核则是固态的。

总之,这个地球啊,真是分层分得很精细。

1.2 地球的运动地球除了转转转,还有公转和自转。

自转就是地球自己绕着自己的轴转,咱们的白天和黑夜就是这么来的。

公转呢,就是地球绕着太阳转,这可是一年四季变化的根本原因哦。

记得大家可别搞混了,不然冬天跑到南极去穿短裤,那可真是“骑虎难下”啦!2. 地形与地貌2.1 地形的种类地球上的地形真的是五花八门,山、丘、平原、盆地,样样都有。

山就是高高的,有时候像雄伟的巨人;丘则是小山,矮矮的,比较温柔;平原呢,就是平平的,像是大地的绒毯;盆地则是四周高,中间低,有点像一个大碗。

各位小伙伴,这些地形的“大家伙”都是咱们地理学习的好朋友哦。

2.2 地貌的形成地貌是怎么来的呢?那可得从地壳运动说起。

咱们的地壳可不是什么安稳的地方,它在不停地动,有时候会推高形成山,有时候会把原本的山压低形成平原。

这个过程就像是地球在做瑜伽,不断地调整姿势,最后才变成我们现在看到的样子。

可真是“千锤百炼”啊!3. 气候与天气3.1 气候的影响因素气候可不是一天两天就能看出来的,它是长时间的气象条件的总和。

它受很多因素的影响,比如纬度、海拔、距离海洋的远近等等。

纬度决定了太阳光的强弱,海拔则影响温度的高低。

距离海洋远近则决定了降水量,远离海洋的地方干燥,靠近海洋的地方湿润。

各位同学,这就像给气候“量体裁衣”一样,让它适应各种各样的环境。

3.2 天气现象天气的变化可是一天一小变、三天一大变。

比如雨、雪、风等等,这些都是天气的表现。

下雨时,雨滴就像天上的眼泪;刮风时,风就像调皮的顽童,吹得树叶沙沙作响。

必修一第一章行星地球第一节宇宙中地球一、地球在宇宙中的位置1.天体是宇宙间物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。

2.天体系统:天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。

3.天体系统的层次由大到小是地月系太阳系银河系其他行星系总星系总星系其他恒星世界河外星系二、太阳系中的一颗普通行星1.太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

2.八大行星分类分类特点类地行星水星、金星、地球、火星巨行星木星、土星同向性、共面性、近圆性远日行星天王星、海王星三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因外部条件安全稳定的宇宙环境自身条件适宜的温度日地距离适中适于呼吸的大气体积、质量适中液态的水——来自地球内部第二节太阳活动对地球的影响一、为地球提供能量1.太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。

2.太阳辐射对地球的影响:⑴提供光热资源;⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源二、太阳活动影响地球太阳活动的主要类型1.太阳大气由里到外分层光球黑子,是太阳活动强弱的标志色球耀斑,是太阳活动最激烈的显示日冕太阳风2.太阳活动对地球的影响⑴世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期有一定的相关性⑵造成无线电短波通讯衰减或中断;⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;⑷两极地区产生极光;⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。

第三节地球的运动一、地球运动的一般特点地球自转地球公转运动方式围绕地轴转动在椭圆轨道上围绕太阳转动运动方向自西向东。

北极上空俯视为逆时针,南极上空为顺时针。

自西向东。

北极上空俯视为逆时针。

运动速度线速度:从赤道向两极递减,两极点为零。

角速度:除两极点外各地相等(15°∕h)。

近日点(每年1月初),速度快远日点(每年7月初),速度慢运动周期真正周期:一个恒星日=23时56分4秒昼夜交替周期:一个太阳日=24时真正周期:一个恒星年=365日6时9分10秒直射点回归周期:一个回归年=365日5时48分46秒地理意义1.昼夜交替2.地方时3.沿地表水平运动物体的偏移1.昼夜长短的变化2.正午太阳高度的变化3.产生四季和五带二、太阳直射点移动23°26′N1.太阳直射点的移动规律如图示0°23°26′S2..地球公转过程中两分两至点的判断依据:看日地球心连线和赤道的位置关系——连线在赤道以北说明太阳直射23°26′N, 则地球处于公转轨道上的夏至点;连线在赤道以南说明太阳直射23°26′S, 则地球处于公转轨道上的冬至点简便方法:看地轴——地球逆时针公转时,地轴左偏左冬,地轴右偏右冬。

高一地理必修一每章笔记说起高一地理必修一,那可真是让我又爱又恨!这一学期的地理学习,就像一场充满惊喜和挑战的冒险。

第一章是“宇宙中的地球”。

这一章啊,让我仿佛置身于浩瀚的宇宙之中。

老师讲课时,我就像个好奇宝宝,眼睛瞪得大大的,耳朵竖得直直的。

什么恒星、行星、卫星,搞得我眼花缭乱。

不过,印象最深的还得是太阳系的八大行星。

就说水星吧,这家伙离太阳最近,热得像个火炉子。

表面布满了大大小小的陨石坑,就像麻子脸似的。

金星呢,那可是个“大火球”,大气压力大得吓人,感觉能把人压扁。

地球,咱们的家园,蓝色的星球,美丽又独特。

有广阔的海洋,雄伟的山脉,还有各种各样的生物。

火星,一直让人充满幻想,想着是不是能在上面发现外星生命。

木星,那是个巨大的气态行星,大红斑就像一只巨大的眼睛在盯着你。

土星,美丽的环系简直太迷人了,就像戴着一条璀璨的项链。

天王星和海王星,遥远又神秘,蓝色的外表让人感觉冷冰冰的。

学这一章的时候,我有一次晚上特意跑到院子里看星星。

那天天气特别好,星星格外明亮。

我努力地寻找着那些我在课堂上学到的星座,想象着自己在宇宙中遨游。

看着看着,我突然觉得自己特别渺小,宇宙那么大,还有那么多未知等着我们去探索。

第二章是“地球上的大气”。

这一章可让我感受到了大气的“脾气”。

什么是大气受热过程?太阳辐射穿过大气,一部分被反射、散射,一部分到达地面。

地面吸收太阳辐射后升温,同时又向外辐射能量。

大气吸收地面辐射后,温度升高,这就形成了大气的受热过程。

听起来有点复杂,但是老师举了个特别好玩的例子。

她说,这就好比我们冬天在太阳底下晒太阳。

太阳就像个大火炉,不停地往外散发着热量。

我们站在太阳底下,就像地面接收太阳辐射一样。

一开始可能感觉不怎么热,但是晒一会儿,身体就暖烘烘的,这就是地面吸收热量后升温。

然后我们会感觉到周围的空气也慢慢热起来,这就是大气吸收地面辐射后升温。

还有大气的运动,也就是风的形成。

热力环流,那简直就是空气的“舞蹈”。

必修1 复习提纲第一章宇宙中的地球第一节地球在宇宙中一、宇宙定义:“宇”是无限的空间,“宙”是无限的时间,宇宙是天地万事万物的总称。

特性物质性:宇宙由天体组成天体定义:构成宇宙的不同形态的物质分类:星云、恒星、行星卫星、彗星、流星、星际物质基本天体:恒星和星云,是构成宇宙的主要物质形态运动性:宇宙中天体是运动的天体系统定义:邻近的天体相互吸引、相互绕转分层:地月系太阳系银河系总星系其他行星系其他恒星系河外星系(1)必须离开地球大气飞行方可称天体,例如:北极星、星际空间的气体、运行的人造卫星。

待发的人造卫星、空中飞行的飞机、课桌、陨石不是天体。

(2)哪些天体系统不包括地球?其他行星系、其他恒星系、河外星系(简称星系)(3)总星系是宇宙(×)总星系是人类所观测到的宇宙。

河外星系是天体(×)河外星系是天体系统。

二、太阳系组成:太阳、八大行星及其卫星、小行星、彗星、流星、行星际物质中心天体:太阳质量大,其他围绕其运转八大行星分类按照距日远近、质量、体积等类地行星(水星、金星、地球、火星)巨行星(木星、土星)远日行星(天王星、海王星)(1)冥王星降为“矮行星”的原因:轨道与海王星相交;不能清除其轨道附近的其他物体(2)运行方向:八大行星为自西向东,逆时针,彗星为顺时针(3)小行星带在火星和木星之间:火烧木头灰烬多,有光环的:木星、土星、天王星、海王星(4)离太阳距离逐渐增大,温度逐渐降低、公转速度逐渐降低、公转周期逐渐增大(5)离地球最近的是金星,卫星数最多的是木星(质量、体积最大),没有卫星的是水星和金星(距离太阳太近),逆向自转的是金星(太阳从西边出)和天王星(躺着的姿势绕太阳运转)(6)在太阳系中,与地月系并列的天体系统还有5个,即有卫星的行星还有5个(7)三类行星中,质量和体积最大的是巨行星,最小的是类地行星三、地球(行星本身不发射可见光,以表面反射太阳光而发亮)特性普通性:与其他行星比,地球质量、体积、密度和自转、公转等都很普通特殊性:是目前已知的宇宙中唯一有生物,特别是高级智慧生物的天体存在生命的条件1.自身条件 (1)适宜温度日地距离适中,自转周期适中大气的保温作用(2)适宜大气日地距离适中(3)液态水2. (外部条件)太阳光照稳定,生命从低级向高级的演化没有中断宇宙环境安全八大行星互不干扰运行特点:共面性、近圆性、同向性第二节太阳对地球的影响一、太阳辐射对地球的影响(主要是利)太阳:是离地球最近的一颗恒星,是一个巨大炽热的气体球,主要成分是氢和氦太阳辐射定义:太阳以电磁波的形式向宇宙放射能量和传递能量电磁波紫外区、红外区、可见光区(太阳辐射能主要集中在可见光区)来源:太阳内部高温、高压状态下的核聚变反应对地球的影响为地球提供光和热(能量):煤、石油是地质时期储存的太阳能维持地表温度,推动地球上水、大气循环和生物活动、变化的主要动力二、太阳活动对地球的影响(主要是弊)1、太阳大气层分层:从里向外分为光球层、色球层和日冕层。

第一章行星地球第一节、宇宙中地球一、地球在宇宙中的位置天体系统的层次由大到小是地月系(课本P3图1.2)太阳系银河系其他行星系总星系总星系其他恒星世界河外星系二、太阳系中的一颗普通行星(课本P4图1.4)1.太阳系八大行星由近及远依次是水星、金星、地球、火星、(小行星带)、木星、土星、天王星、海王星。

2.八大行星分类(课本P5图1.5)分类特点类地行星水星、金星、地球、火星巨行星木星、土星同向性、共面性、近圆性远日行星天王星、海王星三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因(课本P6)外部条安全稳定的宇宙环境——各行其道,互不干扰件自身条件适宜的温度——日地距离适中适于呼吸的大气——体积、质量适中液态的水——来自地球内部第二节、太阳对地球的影响一、为地球提供能量1.太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。

其能量以电磁波的形式释放出来。

太阳辐射能由赤道向两极递减。

太阳辐射能丰富区:青藏高原区,西北内陆,典型城市拉萨,太阳辐射能贫乏区:四川盆地,典型城市成都。

2.太阳辐射对地球的影响:(课本P8图1.7)⑴提供光热资源;⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源二、太阳活动影响地球太阳大气由里到外层太阳活动的主要类型光球黑子,是太阳活动强弱的标志色球耀斑,是太阳活动最激烈的显示日冕太阳风2.太阳活动对地球的影响(课本P11)⑴世界许多地区降水量的年际变化和黑子变化周期(11年)有一定的相关性(课本P11活动);⑵造成无线电短波通讯衰减或中断;⑶扰动地球磁场,产生磁暴现象;⑷两极地区产生极光;⑸地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。

第三节、地球的运动★一、地球运动的一般特点地球自转地球公转图示运动方式围绕地轴转动在椭圆轨道上围绕太阳转动运动方向自西向东。

地理高一必修一笔记地理是一门研究地球表层现象和过程的科学,包括地球的构造、地貌、气候、资源等内容。

高中地理作为一门必修课程,对于学生来说是非常重要的。

下面是我为你整理的地理高一必修一的笔记。

第一章:地理学科的发展和分类地理学科的定义和特点:地理学是研究地球表层现象和过程的综合性学科,主要特点包括综合性、综合地理条件的时空整合和地理综合研究。

地理学科的分类:1.物质地理学:研究自然地理现象和自然资源等。

2.人文地理学:研究人类活动和社会现象与地域环境之间的关系。

3.地图学:研究地图制作和地理信息系统的应用等。

第二章:地球与地球运动地球的形状和大小:地球呈近似于椭球形,赤道略偏大,极半径略变小。

地球的结构:地球由地壳、地幔、外核和内核组成。

地球运动的基本形式:地球的三种基本运动包括自转、公转和岁差运动。

第三章:地球的重力和地壳运动地球的重力:地球的重力由地球的质量和质心位置决定,对物体具有吸引作用。

地壳运动的表现形式:地壳运动包括构造运动和地震等。

第四章:地球的水圈地球水圈的基本概念:地球的水圈是指地球上水在各个形态间的循环和转化过程。

地球的主要水域和水系:地球的主要水域包括海洋、湖泊和河流等。

地球水资源的利用和保护:科学合理利用地球水资源,保护水资源并合理处理水污染是十分重要的。

第五章:地球的大气层大气层的特征和成分:地球的大气层包括对流层、平流层、中间层、热层和顶层。

大气运动和天气变化:大气运动包括垂直循环和水平环流,决定了天气的变化。

大气环境与人的活动:大气环境污染和全球气候变化对人类生存和发展造成了威胁,应采取措施加以防治。

第六章:地球的生命层生态系统的基本概念和特征:生态系统是由生物群落和非生物因素相互作用形成的稳定的系统。

地球上的生态系统:地球上有各种不同类型的生态系统,包括森林、草原和湿地等。

生态环境保护与可持续发展:保护生物多样性和合理利用自然资源是实现可持续发展的重要问题。

这些是地理高一必修一的笔记,希望能对你的学习有所帮助。

高一必修一地理每章知识点第一章:宇宙中的地球1. 天体系统:天体之间因万有引力相互吸引和相互绕转形成天体系统。

2. 可见宇宙:也称为“已知宇宙”,指人类已经观测到的有限宇宙,半径约为140亿光年。

3. 地球存在生命的条件:稳定的太阳光照、大小行星各行其道、日地距离适中、地球体积质量适中且原始大气经长期演化等。

4. 太阳对地球的影响:太阳辐射是地球表面获得能量的主要来源,对地球环境有重要影响。

第二章:行星地球1. 地理意义:正午太阳高度的周年变化、昼夜长短的周年变化、四季的划分等。

2. 地球的运动:自转和公转,以及由此产生的昼夜交替、时差等现象。

3. 地图和地理信息系统:地图的基本要素、类型和使用方法,以及地理信息系统(GIS)的原理和应用。

第三章:地球上的大气1. 大气的组成与结构:干洁空气的主要成分及作用,大气的垂直分层及特征。

2. 大气的受热过程:全球热量平衡、大气对太阳辐射的削弱作用、大气对地面的保温作用等。

3. 大气运动:大气运动的基本形式(风、气压带和风带等)、大气运动的原因和受力分析等。

4. 常见的天气系统:锋面、气旋和反气旋等天气系统的形成、发展和影响。

第四章:地球上的水1. 水循环:水循环的过程、类型和特点,以及水循环对地理环境的影响。

2. 洋流:洋流的类型、分布和影响,以及洋流对气候和生态环境的作用。

3. 水资源与人类活动:水资源的分布、利用和保护,以及人类活动对水资源的影响。

以上仅为高一必修一地理的主要知识点概述,具体内容可能因教材版本和学校课程设置而有所不同。

在学习过程中,建议结合教材和课堂讲解进行深入理解和记忆。

第一章行星地球第一节宇宙中的地球一、地球在宇宙中的位置1、天体及主要类型1)分类:自然天体(恒星、行星等)人造天体(运行中的人造卫星、航天飞机、宇宙飞船)2)几种常见的天体:恒星、星云、行星、卫星、彗星、流星体、星际物质等。

2、天体系统(1)宇宙中的各种天体之间相互吸引、相互绕转而形成(2)天体系统的层次二、太阳系中的一颗普通行星1、八大行星(1)组成:按距太阳由近及远:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

2.地球是太阳系中一颗普通的行星(1)八大行星的运动特征:①同向性②共面性③近圆性(2)八大行星的结构特征将八大行星划分为三类:①类地行星:水、金、地和火;②巨行星:木、土;③远日行星:天、海。

三、存在生命的星球——地球是一颗特殊的行星地球上存在生命物质的条件1、宇宙环境条件(1)稳定的太阳光照条件(2)安全的空间运行轨道2、地球适宜的自身条件(1)日地距离适中(2)地球的体积、质量适中(3)液态水的存在第二节太阳对地球的影响一、太阳辐射对地球的影响1、太阳辐射的概念:太阳源源不断的以电磁波的形式向四周放射能量。

2、能量来源:太阳内部的核聚变反应。

3、对地球的影响:①为地球提供光热资源;②是地理环境变化的重要原因。

维持地表温度,是地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力;③是我们日常生活和生产的能源。

4、太阳辐射由赤道向两极递减二、太阳活动对地球的影响1、太阳概况(形状、温度、成分)2、太阳辐射能2)能量来源:太阳内部核聚变反应3、太阳活动对地球的影响(1)太阳大气层由内向外依次分为光球层、色球层、日冕层。

(2)太阳活动的主要标志是黑子和耀斑,如下表所示:4、对地球的影响:①. 扰动地球大气电离层,影响无线电短波通信;②.扰乱地球磁场,产生“磁暴”现象;③.两极地区产生极光现象;④. 可能与自然灾害的发生有关,如地震、水旱灾害。

第三节地球的运动一、地球运动的一般特点二、地球的自转与时差1、昼夜交替一、昼夜交替现象1、昼夜现象的产生(地球是一个既不发光也不透明的球体)(1)晨线(弃暗投明)、昏线(弃明投暗)晨昏线的画法:在太阳光照侧视图上,过地心作太阳光线的垂线即为该日晨昏线(注意二至日晨昏圈与极圈相切,反映出极圈内的极昼或极夜状况)(2)晨昏线的特点:晨昏线平分地球,是过球心的大圆;晨昏线始终与太阳光线垂直;晨昏线永远平分赤道,故赤道上全年昼夜等长;晨昏线在二至日时与极圈相切,在春秋分时与经线重合。

宇宙(总星系)银河系河外星系太阳系其他恒星系地月系其他行星系(4)昼夜交替的周期及意义:周期为一个太阳日,太阳日制约着人类的起居作息,因此被用来作为基本的时间单位 2、地方时因经度不同而产生的不同的时刻叫地方时。

因为地球自西向东转,东边的时刻总比西边的早。

同一经线地方时一定相同。

地方时的计算:所求的地方时=已知地方时± 4分钟/两地经度差×1°(东加西减) 3、时区与区时 二、地方时公式:某地地方时=已知地方时±4分钟/1°×两地经度差 计算原则:“东加西减”原则注意:晨线与赤道的交点为6时、昏线与赤道的交点为18时、 昼半球中央经线的地方时为12时 夜半球中央经线的地方时为24时(0时) 三、时区1、中央经线的经度数=已知时区数*15°2、区时的计算方法:(1)用已知经度推算时区:时区序号=已知某地经度/15°=商```余数 若余数<7.5°,则时区数取商;若余数>7.5°,则时区数取商+1已知是东经度,则求出的是东时区;已知是西经度,则求出的是西时区 (2)已知两地所在地区,计算两地时差:(异区相加,同区相减)。

(3)已知某地区时,求另一地区时:东加西减。

3.日界线人为日界线:日界线(180°经线) 自然日界线:地方时为0时的经线今天规律:北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏(南左北右赤道无) 判定:以物体初始运动方向为准三、地球公转与季节1、黄赤交角:黄道平面与赤道平面的夹角,目前是23°26′。

(由于黄赤交角的存在,使太阳直射点在南北回归线之间来回移动)2、昼夜长短的变化 (1)昼夜长短状况规律:太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,且纬度越高,昼越长,夜越短; (2)昼夜长短变化规律:太阳直射点向哪个半球移动,哪个半球就昼渐长,夜渐短;(3)昼夜长短的计算 昼长=日落时间—日出时间=(正午12点—日出时间)×23、正午太阳高度的变化1)太阳高度角(一天之内是变化的):白天>0°黑夜<0°;晨昏线上=0°; 2)正午太阳高度角(一天中的最大值) 3)正午太阳高度角的变化规律①. 随纬度的变化规律:同一时刻,正午太阳高度角由太阳直射点向南北两侧递减,而且离直射点越近正午太阳高度角越大。

②. 随季节的变化规律:夏至日:北回归线及其以北地区达到一年中最大值;南半球各纬度到达一年中的最小值;冬至日:南回归线以南的地区达到一年中最大值;北半球各纬度达到一年中的最小值;二分日:赤道上正午太阳高度角达到一年中的最大值。

4)计算H =90°- 纬度差=90°-|当地纬度±直射点纬度|(同减异加) 5)应用:练习册P17 4、四季和五带的更替我国:以“四立”划分 (1)四季 欧美:以“二分二至”划分北温带国家:春季:3、4、5月;夏季:6、7、8月;秋季:9、10、11月冬季:12、1、2月(2)五带:热带(南北回归线之间)、北温带(北回归线—北极圈)、南温带(南回归线—南极圈)、北寒带(北极圈—北极点)、南寒带(南极圈—南极点) 5、黄赤交角的大小与五带的范围(1)黄赤交角的度数=南北回归线的度数 (2)极圈度数=90°-黄赤交角的度数 (3)若黄赤交角变大(变小) 热带范围变大(变小) 寒带范围变大(变小) 温带范围变小(变大)第四节 地球的圈层结构一、地球的内部圈层1。

昨天今天圈层不连续面深度(km)物质状态地壳固态陆厚洋薄地幔上固态软流层(岩浆)下地核外核液体内核固态二、地球的外部圈层地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系,相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。

圈层概念组成其他大气圈由气体和悬浮物质组成主要成分是氮和氧地球自然环境的组成部分水圈连续但不规则的圈层陆地水、大气水、生物水等处于不断的循环运动之中生物圈生物及生存环境的总称生物及生存环境与大气、水和岩石圈相互渗透,相互影响第二章地球上的大气第一节冷热不均引起大气运动一、大气的受热过程1、太阳辐射能是地球大气最重要的能量来源2、地面是近地面大气主要、直接的热源3、大气受热过程:太阳暖大地大地暖大气大气还大地4、大气对太阳辐射的削弱作用:白天气温,阴天与晴天相比,阴天低、晴天高(白天多云好比地球撑着一把伞)5、大气的保温作用:多云夜晚的气温高于晴朗的(夜晚多云好比为地球盖了一张被子);阴天的昼夜温差小于晴天。

二、热力环流(大气运动的一种最简单的形式)1、热力环流形成的原因及过程:近地面冷热不均→气流上升或下沉→同一水平面的气压差异→大气的水平运动2、等压面的弯曲方向:空间气压值相等各点所组成的面,称为等压面。

等压面凸起的地方是高压区,等压面下凹的地方是低压区。

3同一高度气温高、气压低气温低、气压高4P22)三、大气的水平运动——风(一)作用力1.水平气压梯度力——形成风的直接原因(1)气压梯度:单位距离间的气压差。

(2)水平气压梯度力:促使大气由高气压区流向低气压区的力。

方向:垂直于等压线,由高压指向低压;大小:与气压梯度成正比;在同一副等压线图上,等压线密集的地方,气压差越大,水平气压梯度力越大,风力越大。

2.水平地转偏向力——只改变风向,不改变风速(1)方向:北半球右偏、南半球左偏;3.摩擦力——既改变风向,又改变风速(1)方向:与运动方向相反(2)可以减小风速(二)风向1、高空大气中的风向(1)水平气压梯度力的影响——风向垂直于等压线(2)、受水平气压梯度力与地转偏向力的影响——风向平行与等压线2、近地面的风向:受水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力的影响——风向与等压线有一夹角4、在等压线图上画风向的方法:(详见练习册P25)5、风力的判读:(练习册P25)第二节气压带和风带一、气压带和风带的形成1、大气环流的概念和意义(略)、全球性大气环流(概念、意义)2、假设一:地表均一、地球不自转、不公转(只考虑高低纬冷热不均)结果:形成单圈环流3、假设二:地表均一、地球不公转(只考虑高低纬冷热不均和地转偏向力)结果:三圈环流(低、中、高纬环流)、7个气压带和6个风带(以赤道低气压带为轴,南北对称,高、低压相间分布,中间位风带)。

4、假设三:地表均一100610081010(hap)原动力水平气压梯度力地转偏向力摩擦力垂直等压线高压指向低压平行于等压线斜穿等压线等压线10021010100810061004(北半球)不同高度近地面气压的高低与高越往高、气压越低莫霍界面古登堡界面33 2900结果:气压带风带的季节移动:就北半球而言,夏季向北移,冬季向南移。

5、地表不是均匀的,考虑海陆分布、地形起伏等因素形成北半球冬夏季气压中心6、北半球的气压带基本上呈带状分布,南半球则呈块状分布(因为海洋面积占优势)。

时间被切断的气压带亚洲大陆上的气压中心太平洋上的气压中心1月副极地低气压带(仅在海洋上保留)亚洲高压(又称蒙古—西伯利亚高压)阿留申低压7月副热带高气压带(仅在海洋上保留)亚洲低压(又称印度低压)夏威夷高压7、东亚季风与南亚季风比较成因风向性质分布地区东亚季风海陆热力性质差异冬季:西北风夏季:东南风冬季:寒冷干燥夏季:温暖湿润我国东部、朝鲜半岛、日本南亚季风海陆热力性质差异;气压带和风带的季节性移动冬季:东北风夏季:西南风冬季:低温干燥夏季:温暖湿润印度半岛、中南半岛、我国西南7、主要气候类型的比较(见学案)8、气候类型的判断(导学案P30~31页)第三节常见天气系统一、锋与天气1、锋面的定义(1)气团是水平方向上温度、湿度等物理性质比较均一的大范围空气。

(2)锋面是冷暖气团的交界面;锋线是锋面与地面相交的线;锋是锋面和锋线的统称。

2、冷锋与天气锋面概念符号过境前天气过境时天气过境后天气实例冷锋冷气团主动移向暖气团单一暖气团控制,天气晴朗阴天、降雨、刮风、降温(降水多在锋后)冷气团控制,气温降低、气压升高、天气转晴北方夏季的暴雨,冬春季节的大风、沙尘暴、寒潮等“一场秋雨一场冷”暖锋暖气团主动移向冷气团单一冷气团控制,天气晴朗多云、连续性降水(多在锋前)暖气团控制,气温升高、气压降低、天气转晴“一场春雨一场暖”准静止锋冷暖气团势力相当单一气团控制,天气晴朗阴雨连绵天气单一气团控制,天气转晴江淮准静止锋(夏初);华南准静止锋(春末);昆明准静止锋(冬季)5、冷、暖锋的判别:练习册P33页二、低压(气旋)系统和高压(反气旋)系统1、气旋:中心气压低,四周气压高的大气水平涡旋2、反气旋:中心气压高,四周气压低的大气水平涡旋3、锋面气旋:练习册P36第四节全球气候变化、一、全球气候在不断变化之中11、1、气候变化1)概念(长期)2)表现(冷暖、干湿)地质历史时期:波动变化,冷暖干湿交替3)类型(距今一万年至几十亿年)近现代时期:波动变暖(近一两百年)22、2、全球气温升高的原因:11自然原因:(太阳活动、大气环流、火山活动、地壳运动等)22人为原因:排放过量CO2;森林毁坏严重二3、全球气候变化的可能影响1、1)海平面上升2、2)影响农业生产高纬度地区:作物增产,利大于弊低纬度地区:作物减产,弊大于利3)全球变暖将加剧水资源的不稳定性与供需矛盾。