第四讲中国古代的道德理论及表现

- 格式:ppt

- 大小:96.50 KB

- 文档页数:31

中国古代人的伦理道德观和生活方式中国古代是一个伦理道德观十分重要的时代。

伦理道德观通过家庭、学校、宗教等多个方面不断传承,影响了中国人的思想和生活方式。

在这篇文章中,我们将探讨中国古代人的伦理道德观和生活方式。

一、家庭中的伦理道德观在古代中国,家庭是伦理道德观的基石。

孝顺是家庭中最为重要的道德准则。

孝顺不仅仅是表达对父母的尊重和感恩,也被视为一种社会责任。

所以,孝顺不止是个人的事情,也是整个社会的责任。

另外,家庭中还有一种重要的传统观念:家风。

家风是指一个家族的文化传统,包括传承、表现、人品、家风等。

在古代中国认为,家风是一方面反映出了一个家族的品质和魅力,另一方面影响了家族的后代。

二、学校中的伦理道德观在古代中国,学校中也存在着一种特殊的伦理道德观。

学校不仅仅是教授知识的地方,而且被视为社会的精神中心。

在学校中,道德模范和学风成为了最为重要的特征。

当教师不仅是为了教授知识,也在不断地塑造着学生的道德观念。

同时,学生通过学校,也能够认识到家庭、社会、国家等方面的责任,在真正面对社会的时候更加能够掌握合适的方式。

三、宗教中的伦理道德观在古代中国,宗教也扮演着一种重要的伦理道德观。

宗教往往与伦理道德观特别紧密地联系着,它必须以积极的態度来应对生活中的阴暗面。

佛教、道教、儒家思想在中国发挥着特别重要的作用。

佛教的核心思想是大赦,通过向信仰佛祖的人展示出无私、善良、无暴力等等特质来影响信仰者;在道教中,追求“上善若水,厚德载物”的思想成为了人们所追求的典范;而儒家思想也在中国的道德观中发挥着重要的作用,尊重礼仪,强调坚守伦理道德观成为了儒家思想的标志。

四、生活方式在古代中国,生活方式也深深地反映了它们的伦理道德观念。

在传统的婚姻观中,女性在家里扮演着重要的贤淑、勤劳、温顺的角色。

男性则被要求要勇敢、忠诚和有责任感。

传统的生态观则反映在生活方式中。

在住房,由于拜鬼神,古代的住房中也有撕掉窗纸等祭祀仪式;在穿着上也可以看出这种影响,古代女性的服装风格几乎完全是基于传统礼教的,反映着尊重和保管的感觉,男性则喜欢严肃的官员或快乐的好朋友的服装。

中国历史上的道德与伦理文化一直都是中华民族所特有的精神财富,它并不是一蹴而就的,而是在长期的历史演变中逐渐形成的,是中华民族文化的瑰宝。

中国的民族道德和伦理文化强调的是“道德”、“仁爱”和“尚礼”,有“仁者爱人”、“礼者尊人”、“智者尚知”的思想观念,代表着中华民族的精神特征和文化特色,至今仍然影响着中国人的生活、工作、社交和人际关系。

中国传统道德观念的核心是“仁”,强调的是人与人之间的关系,即“仁爱”和“仁义”。

从《大学》、《中庸》、《论语》到《孟子》等经典著作中,都体现了“仁”的重要地位。

在中国传统文化中,仁被视为治国安邦的根本之道,是全社会共同追求的美德,它不仅要求我们关心他人利益,同时还要考虑整个社会大局,维护和谐稳定的社会秩序。

另一个重要的道德概念是“礼”,在中国传统文化中被看作是一种行为准则。

传统文化认为礼是一种尊重、体谅和理解的表现,强调的是规矩和秩序,代表着尊重和关爱他人的态度。

在中国的传统文化中,礼的重要性不仅体现在公共场合中,例如婚礼、葬礼等仪式上,还体现在家庭和社交场合中。

对于家庭生活来说,许多习俗和规矩都是以礼为核心的,比如孝顺父母、尊敬长辈、爱护弱小等等。

在中国传统文化中,“知”被视为智慧的象征,智者尚知,即认为在人际关系中,能力和智慧是很重要的,不仅要关心他人,也要具备为人处事的能力和智慧。

在古代社会中,那些善于为人处世,懂得交际技巧,同时也勤奋好学、有才华的人往往受到尊重和崇敬。

中国传统道德观念的一个重要方面是“忠诚”,它是中国文化中的核心价值观之一。

忠诚不仅表现在个人和家庭关系中,也是国家和社会稳定的重要因素。

在中国古代,忠诚是一种很重要的美德,就像孟子所说的:“君子以自强不息,道义以忠信。

”从这句话中,我们可以看到忠诚的重要性,它不仅体现在个人生活中,也是治国安邦的必要条件之一。

在中国传统文化中,还有许多其他重要的道德和伦理观念,例如勤劳、谦逊、自律、贞操等等。

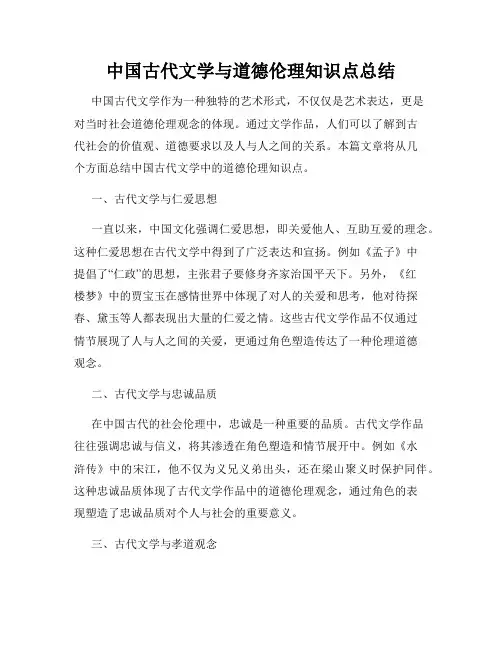

中国古代文学与道德伦理知识点总结中国古代文学作为一种独特的艺术形式,不仅仅是艺术表达,更是对当时社会道德伦理观念的体现。

通过文学作品,人们可以了解到古代社会的价值观、道德要求以及人与人之间的关系。

本篇文章将从几个方面总结中国古代文学中的道德伦理知识点。

一、古代文学与仁爱思想一直以来,中国文化强调仁爱思想,即关爱他人、互助互爱的理念。

这种仁爱思想在古代文学中得到了广泛表达和宣扬。

例如《孟子》中提倡了“仁政”的思想,主张君子要修身齐家治国平天下。

另外,《红楼梦》中的贾宝玉在感情世界中体现了对人的关爱和思考,他对待探春、黛玉等人都表现出大量的仁爱之情。

这些古代文学作品不仅通过情节展现了人与人之间的关爱,更通过角色塑造传达了一种伦理道德观念。

二、古代文学与忠诚品质在中国古代的社会伦理中,忠诚是一种重要的品质。

古代文学作品往往强调忠诚与信义,将其渗透在角色塑造和情节展开中。

例如《水浒传》中的宋江,他不仅为义兄义弟出头,还在梁山聚义时保护同伴。

这种忠诚品质体现了古代文学作品中的道德伦理观念,通过角色的表现塑造了忠诚品质对个人与社会的重要意义。

三、古代文学与孝道观念孝道在中国古代社会中被视为一种至高无上的道德标准。

在古代文学作品中,孝道观念经常被描绘和强调。

例如《孟子》中就提到了“亲者爱之,子者孝之,君子不以力孝”;《红楼梦》中贾母对贾宝玉的期望和教诲也是孝道观念的体现。

这些作品通过情节和角色的塑造,传达了古代人们对孝道的崇敬和推崇。

四、古代文学与道德的辨证性中国古代文学中,道德观念不仅仅是黑白分明的,还存在着辨证的一面。

这在一些文学作品中表现得比较明显。

例如《红楼梦》中贾宝玉与林黛玉的情感纠葛,他们对于道德的认知和处理都存在较大的困惑与矛盾。

这种道德的辨证性在古代文学作品中体现得淋漓尽致,使作品更加真实和人性化。

综上所述,中国古代文学与道德伦理关系密切,是文化和道德的重要载体。

通过古代文学作品,我们可以了解到古代社会的伦理观念、价值观以及人与人之间的道德关系。

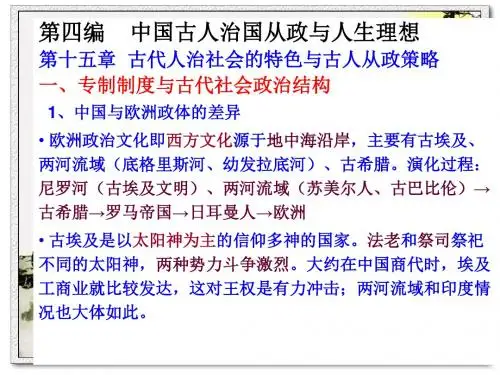

第四节中国传统伦理思想一、中国传统伦理的形成与发展中国传统伦一主要是指中国古代思想家提出的关于如何为人处世的道德,具体说,它是中华民族在长期社会实践中逐渐凝聚起来的道德心理、道德观念、道德准则、人生理想、道德思考和道德学说或伦理学说的总和。

中国传统伦理学源远流长,内容丰富。

它不仅是中华民族发展的强大精神支柱,而且在世界特别是东方各国产生了深远影响。

从考古资料看,早在公元前16世纪至公元前1027所的殷商时代,就有了德、礼、孝等道德概念。

西周时期,以周公为代表,提出了“孝”、“字”(爱)、“友”、“恭”、“信”、“惠”等道德规范以及“敬德保民”的“德治”思想的雏形。

此后,随着社会经济、政治的发展,人们的道德生活经验的积累,认识水平的提高,中国伦理思想的发展大致经历了四个阶段。

(一)春秋战国时期的伦理学春秋战国是中国奴隶社会向封建社会过渡的时期。

社会处于大动荡、大变革之中,思想文化领域呈现出百家争鸣的局面。

伦理思想领域学派林立,主要有儒家、道家、墨家和法家四大派别。

春秋时代的孔子(公元前551——前479年)是儒家的创始人。

在孔子之后,孟子(约公元前372——前289年)进一步完善了孔子的思想,形成了儒家伦理思想体系。

儒家伦理思想的核心是“仁”。

在孔子看来,“仁”具有“全德”之称,包含诸德,传统的孝悌、忠信、智勇等都被纳入“仁”的范畴。

“仁”的基本内容有三个方面:第一,“仁者,爱人”。

就是说人与人之间要有同情心。

即用善待他人之心去爱护人、帮助人、同情人。

第二,忠恕。

“忠”就是帮助别人,即“与人忠”;“恕”是推己及人。

孔子的忠恕之道包括两个方面:消极的方面是:“己所不欲,勿施于人”;积极的方面是:“己欲立而立人,己欲达而达人”。

忠恕之道是孔子“爱人”的具体化,也是他讲“为仁”的方法。

第三,“克己复礼”。

爱人有能违反“礼”的规定,而要按贵贱等级差别去爱人,有能有分等级一视同仁。

可见孔子讲的“爱人”是维护宗法等级制度的,是有阶级性的。

古人智慧国学文化中的道德观念中国拥有悠久的历史和文化传统,其中道德观念在古代国学文化中占据了重要地位。

古人通过自己的思考和实践,形成了独特而卓越的道德观念,对于我们今天的道德建设仍具有重要的指导意义。

本文将从仁爱、诚信和忠诚三个方面探讨古人智慧国学文化中的道德观念。

一、仁爱古代国学文化中,仁爱被视为至高无上的道德境地。

在《论语》中,孔子曾说:“己所不欲,勿施于人。

”这句话简明扼要地表达了仁爱的核心内涵。

古人强调人与人之间的情感和关怀,通过仁爱来构建和谐的人际关系。

仁爱的实践体现在古代的社会生活中,比如尊老爱幼、亲和友爱、和睦相处等。

在《孝经》中,强调了对长辈的孝敬以及对晚辈的关爱。

通过这样的实践,古人建立了一种相互尊重和关怀的道德体系,为今天的社会提供了范例。

二、诚信诚信是古人道德观念中另一个重要的方面。

它强调人与人之间的诚实、守信和认真的态度。

古人认为,人与人之间的信任是社会稳定和发展的基石,诚信是维系社会秩序的重要力量。

在《大学》中,有“止于至善,言信行果”的论述。

这反映了古人对诚信重要性的深刻认识。

古人注重言出必行,言行一致,强调诚实守信的行为习惯。

诚信不仅体现在商业交易中,也体现在日常生活中,比如讲信誉、守时守约等。

三、忠诚古代国学文化中的道德观念还强调了忠诚的重要性。

忠诚指的是对于国家、家庭和朋友的忠诚,是一种责任感和奉献精神的体现。

在《孟子》中,提到了忠诚的重要性。

古人认为,忠诚是人性的表达,是对于大我和小我之间关系的顺应。

古人强调忠诚的行为应当建立在理想追求和道义约束的基础上,通过自身的努力来实现个人与集体的良好互动。

总结古人智慧国学文化中的道德观念以仁爱、诚信和忠诚为核心,对于今天的道德建设和人际关系仍具有重要的意义。

仁爱强调人与人之间的情感和关怀,诚信重视诚实守信的态度,忠诚强调责任感和奉献精神。

通过遵循古人的智慧和经验,我们可以更好地构建和谐的社会,实现个人与集体的共同进步。

古代中国的伦理观念与道德规范在古代中国,伦理观念和道德规范是人们生活中重要的指导。

这些伦理观念和道德规范凝聚了几千年的智慧和民族精神,为社会秩序的形成和维护做出了重要贡献。

本文将从家庭伦理、个人品德和社会道德三个方面探讨古代中国伦理观念与道德规范的内涵和特点。

首先,古代中国注重家庭伦理。

家庭被视为社会的基本单位,是每个人最早接受和形成伦理观念的地方。

孝道是中国传统伦理观念中最重要的一环。

孝是指子女对父母尽孝,尊敬和敬仰父母是古代中国人进入社会后的首要任务。

在这种伦理观念的指导下,子女们将孝道作为人生的信条,尽最大努力照顾和照顾年迈的父母。

此外,男女有别、长幼有序也是古代中国的家庭伦理观念的表现。

在古代中国,男子主外、女子主内,并且以男子为家庭的主要传承者和决策者。

而长幼有序强调年长者在家庭中的权威地位,年幼者则应该尊敬并服从长辈的指导。

其次,古代中国注重个人品德。

在伦理观念中,追求道德完善是每个人的责任和义务。

古代中国人崇尚诚实、忠诚、正直和勇敢等品质,并将其作为道德规范的核心。

在古代诗词中,许多作品都抒发了人们对道德高尚品质的渴望。

例如,孔子强调“修己而后可求人”,提倡先修身齐家治国平天下。

这种追求道德完善的思想在古代中国产生了广泛的影响,激励人们积极向善,陶冶自己的品德,为社会的和谐发展作出贡献。

最后,古代中国注重社会道德。

社会道德规范是古代中国社会稳定和谐的重要保障。

在古代中国,人们强调礼仪之邦,礼仪是人们相处的准则。

尊重他人,遵守社会公序良俗是每个人的责任。

更具体地说,古代中国重视人际关系中的亲友情感,强调互助、友爱和信任。

此外,宽容和谦逊也是古代中国社会道德的关键元素。

人们应该学会宽容和包容他人的不足之处,以和谐的态度面对社会的各种矛盾和冲突。

综上所述,古代中国的伦理观念与道德规范深深影响了中国社会的发展和演变。

通过家庭伦理、个人品德和社会道德的完善,古代中国维护了社会的稳定和谐,形成了独特的道德秩序。

中国历史上有哪些著名的道德伦理和价值观念中国历史上有许多著名的道德伦理和价值观念,这些思想理念和价值观念不仅影响了中国古代社会的发展,也深刻影响了现代中国社会的形态和文化认同。

本文将就中国历史上著名的道德伦理和价值观念进行探讨。

一、仁爱之道仁爱之道是中国传统文化的核心价值观之一。

自古以来,中国人民注重家庭和谐,强调亲情、友情和社会公德。

孔子提倡的仁爱之道是中国道德伦理观念中最重要的一种。

仁爱之道要求人们慈爱他人,待人宽容和善良。

无论是个人行为还是社会管理,都以仁爱为核心。

二、忠诚与孝道忠诚和孝道是中国历史上另外两个重要的道德伦理观念。

忠诚强调对国家和组织的忠诚。

在中国古代,忠诚被视为一种美德,忠诚于家族、国家和君主是至高无上的责任和义务。

孝道则是强调对父母和祖先的孝敬和尊重。

中国传统文化中,孝道被视为伦理体系的核心,被普遍认同和实践。

三、中庸之道中庸之道强调平衡和中和,是中国历史上的重要文化特色。

中庸之道要求人们在言行举止中保持平和和谐,在处理事务中坚守中立。

整个社会都受到中庸之道的影响,追求平衡、稳定与和谐。

四、礼制与尚德礼制是中国古代重要的社会伦理规范,强调对他人的尊重和礼貌。

在中国传统文化中,尚德也是非常重要的价值观念,指的是人们应当追求高尚的品德和道德修养,并以此为行为准则。

五、儒家思想儒家思想是中国历史上最有影响力的一种哲学思想体系。

儒家思想崇尚仁、义、礼、智、信等核心价值观念,强调君子的修身齐家治国平天下。

儒家思想对中国历史、社会和教育有着深远的影响。

六、道家思想道家思想是中国古代哲学思想中的另一大派别。

道家崇尚自然和平和,强调不与自然违背,提倡放下欲望,追求内心的宁静和印象。

道家思想也对中国文化产生了巨大的影响。

七、佛教思想佛教思想是中国历史上从印度传入的一种主要宗教信仰和哲学思想。

佛教强调生命的无常和苦难,并倡导修炼内心的善念和慈悲心。

佛教文化对中国社会的价值观念和精神世界产生了深远影响。