湖泊流域复合生态系统管理原理和模型研究

- 格式:ppt

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:20

湖泊水动力模型研究进展湖泊是流域水资源的重要组成部分,也是生态系统的重要组成结构。

为了研究湖泊的水动力模型,需要考虑湖泊内部环境的特点和外界的影响。

本文将综述湖泊水动力模型研究的进展,包括湖泊降解、湖泊流动和湖泊水温与环境因素等内容。

湖泊降解模型湖泊水质降解现象是湖泊环境保护的重要问题。

湖泊水动力模型能够通过对湖泊内部流态的模拟,来分析湖泊水质的变化趋势,预测湖泊的寿命,进而保护湖泊生态环境。

目前,湖泊降解模型主要分为两类:基于物理模型和基于统计模型。

基于物理模型的湖泊降解模型是根据流体力学理论和质量守恒原理建立的,能够模拟湖泊内部的物理、化学和生物过程。

常用的物理模型包括三维流体力学模型、二维模型和一维模型。

三维流体力学模型是最精细的湖泊模型,能够描述湖泊内部流态的三维分布和变化规律。

但是,该模型需要大量计算资源和数据支持,且参数调整难度大。

二维模型和一维模型相对简单,通常用于对湖泊内部水质变化的长期影响进行模拟和预测。

基于统计模型的湖泊降解模型主要利用时间序列分析方法和支持向量机等机器学习算法进行湖泊水质降解的预测和模拟。

这种模型需要大量数据支持,适用于数据丰富的湖泊环境,但是精度相对较低。

湖泊内部流态受到湖泊地形、环境因素、湖岸边界条件等因素的影响。

为了研究湖泊流动过程,需要以湖泊流场为基础,分析湖泊生态环境变化原因和流态特征。

目前,湖泊流动模型主要分为宏观模型和微观模型两类。

宏观模型是考虑湖泊流场宏观特征的模型,通常采用二维混合层流模型和二纬湍流模型两种方法。

模型能够较全面地反映湖泊整体的流场情况,适用于湖泊水位、流量等主要参数已知的情况下。

微观模型是考虑湖泊流场微观特征的模型,通常采用CFD等计算流体力学方法进行模拟。

该模型能够精细描述湖泊内部发生的微观流动过程,对湖泊寿命预测、水质降解模型等均具有重要的研究意义。

湖泊水温与环境因素湖泊水温变化与环境因素密切相关,同样也是湖泊环境保护的重要问题。

湖泊水动力模型研究进展湖泊是地球上重要的水域资源,对于人类生存和经济发展起着至关重要的作用。

而湖泊水动力学模型的研究正是为了更好地理解湖泊的水文环境特征、水体运动规律及其对生态环境的影响,从而为湖泊环境管理、生态保护和资源利用提供有效的科学依据和技术支持。

近年来,湖泊水动力学模型研究取得了不少进展,本文将从湖泊水动力学模型的基本原理、现有研究方法和技术进展等方面进行综述,以期为相关研究和应用提供一定的参考和借鉴。

一、湖泊水动力学模型的基本原理湖泊水动力学模型的研究基于流体运动的基本原理和湖泊水文环境的复杂特征,主要包括湖泊水文环境特征的描述、水体运动的数学描述和模拟、湖泊环境变化的预测和评估等内容。

具体来说,湖泊水动力学模型通过对湖泊水文环境的参数化和建模,描述和分析水体的运动、混合和输运过程,从而揭示湖泊水体的运动规律、水质变化规律及其与环境因素的相互作用关系。

在湖泊水动力学模型研究中,常用的基本原理和方法包括:①连续介质力学原理,即将湖泊水体视为连续的物质介质,描述其运动和变形的力学规律。

②流体动力学理论,即应用非定常流体动力学方程描述湖泊水体的运动和混合过程,如连续方程、动量方程、能量方程等。

③湖泊动力学模型的数学表示,即通过建立数学方程和模型对湖泊水体的运动、输运和变化进行描述和分析。

这些基本原理和方法构成了湖泊水动力学模型研究的基础,在实际研究和应用中具有重要的理论和方法价值。

二、湖泊水动力模型的研究方法与技术进展1. 观测与实验技术的进步湖泊水动力学模型的研究离不开对湖泊水文环境参数的观测和获取,而随着观测与实验技术的不断进步,湖泊水文环境参数的探测、监测与实验测量手段也得到了较大的提高。

传统的湖泊水文环境参数观测手段包括水文测站观测、水文航空遥感、传统浮标观测等,这些手段可以获取湖泊水文环境参数的基本信息。

而近年来,随着遥感技术、水生态监测与生物传感技术的进步,越来越多的新观测与实验技术被应用于湖泊水动力学模型研究中,如多波段遥感影像获取湖泊水体温度、叶绿素含量等信息、水声技术获取水体反射率、声速等参数、生物传感技术获取湖泊水生态系统信息等。

湖泊-流域生态系统管理的内容与方法刘永;郭怀成;黄凯;郁亚娟;戴永立;毛国柱【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2007(27)12【摘要】在流域生态系统管理研究综述的基础上,对湖泊-流域生态系统管理的概念进行了界定,对水环境管理、综合流域管理与流域生态系统管理之间的差异进行了对比分析.确定了生态系统生态学、流域生态学、生态系统健康和流域方法为湖泊-流域生态系统管理的理论基础,生态系统方法和流域分析为其方法学基础.在上述分析的基础上,提出了湖泊-流域生态系统管理的6个主要步骤:研究范围界定、基础信息收集与基本生态学问题的分析和评价、管理目标设定、系统综合、生态系统综合评价、适应性管理;识别出湖泊-流域生态系统管理中的3个关键问题:①生态系统管理中的不确定性和障碍分析;②流域土地利用变化对湖泊水质和生态系统的影响;③流域生态子系统与社会子系统的关联.【总页数】9页(P5352-5360)【作者】刘永;郭怀成;黄凯;郁亚娟;戴永立;毛国柱【作者单位】北京大学环境学院,北京,100871;北京大学环境学院,北京,100871;北京大学环境学院,北京,100871;北京大学环境学院,北京,100871;国家环境保护总局环境工程评估中心,北京,100012;北京大学环境学院,北京,100871【正文语种】中文【中图分类】Q148【相关文献】1.基于流域生态系统管理的黑河流域法规体系框架思考 [J], 张大伟;王聪;王道席;莫文春;徐辉2.基于综合生态系统管理理念的流域环境管理体系探析——以巢湖流域水污染防治为视角 [J], 江海3.湖泊湿地生态系统管理研究概述 [J], 盖世广;窦志国;汤日红4.复合生态系统管理理论与实践述评——兼论流域生态系统管理 [J], 铁燕;文传浩;王殿颖5.国家973项目第十课题“湖泊流域复合生态系统管理原理和模型研究”进展顺利 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

湖泊富营养化模型的研究进展

湖泊富营养化模型的研究进展

湖泊的富营养化是全球普遍关注的环境问题之一.湖泊的富营养化模型是防治、修复和治理湖泊富营养化的重要决策工具.按研究的侧重点不同,将湖泊富营养化模型分为简单回归模型、水质模型、生态模型和生态-水动力水质模型,并分别回顾了四类模型的研究进展.最后指出湖泊富营养化模型的发展趋势,强调不确定理论、3S技术、耦合模型是今后湖泊富营养化模型研究的重点,应在此基础上建立通用的模拟、预测、评价和优化模型,为湖泊富营养化管理提供科学依据.

作者:梁婕曾光明郭生练苏小康黄国和Liang Jie Zeng Guangming Guo Shenglian Su Xiaokang Huang Guohe 作者单位:梁婕,曾光明,苏小康,黄国和,Liang Jie,Zeng Guangming,Su Xiaokang,Huang Guohe(湖南大学环境科学与工程学院,长沙,410082) 郭生练,Guo Shenglian(湖南大学环境科学与工程学院,长沙,410082;武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉,430072)

刊名:环境污染治理技术与设备ISTIC PKU英文刊名:TECHNIQUES AND EQUIPMENT FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL 年,卷(期):2006 7(6) 分类号:X524 关键词:湖泊富营养化模型进展。

生态水利河流湖泊生态治理理论及案例分析生态水利是一种综合运用生态学、水文学和水利学等相关科学理论和技术手段对水库、河流、湖泊等水域进行生态调控的水利工程。

生态水利河流湖泊生态治理的目标是恢复和维持水域的自然生态平衡,保护和增进水体生态系统的功能,提高水体的水质和生态环境。

本文将从理论和实践两方面进行生态水利河流湖泊生态治理的案例分析。

一、生态水利河流湖泊生态治理的理论基础1.生态系统恢复理论生态系统恢复理论是生态水利河流湖泊生态治理的核心理论之一、生态系统恢复是指在水力工程建设或人为活动造成生态系统破坏后,通过科学手段和技术措施,恢复、改善或再造受破坏的生态系统的过程。

生态系统恢复的基本原则包括原位修复、自然复建和仿生复制原则。

2.水环境保护理论水环境保护理论强调保护水体的生态功能和水质环境的稳定性。

通过构建合理的水源涵养区、湿地保护区和水生态保护区等,保护和修复水体的自洁能力,减少水体的污染负荷和水体的排放量,提高水体的自净能力,使水环境得到有效保护。

3.水环境质量评价理论水环境质量评价是生态水利河流湖泊生态治理的重要工具之一、通过对水体水质参数的测定、水质模型的建立和水环境质量评价指标的应用,对水体的污染程度和水质变化进行定量评价,为水体的生态调控和治理提供科学依据。

二、生态水利河流湖泊生态治理的案例分析1.青海湖生态治理青海湖是中国第三大淡水湖,也是中国最大的内陆湖泊。

由于农业、畜牧业和工业的影响,青海湖面临着生态环境恶化和水体水质下降的问题。

为了保护青海湖的生态环境,中国政府实施了一系列生态治理措施,包括湖岸防护林的建设、湖泊清淤和水体生态调控等。

通过这些措施,青海湖的水质得到了有效改善,湖泊的生态环境得到了恢复。

2.三峡水库生态调控三峡水库是世界最大的水利工程之一,对长江流域的生态环境产生了影响。

为了保护和修复长江流域的生态系统,中国政府实施了一系列水生态恢复和调控措施。

其中包括推进河流湿地的保护和恢复、实施鱼类放流和濒危物种保护等。

湖泊水动力模型研究进展湖泊是地球上最重要的淡水资源之一,同时也是重要的生态系统和文化遗产。

然而,湖泊水动力学复杂,易受人类活动和气候变化的影响,因此需要开展水动力模型研究以预测和管理湖泊生态系统的演变。

随着计算机技术的发展和数值模拟方法的不断提高,水动力模型在湖泊研究中得到广泛应用。

早期的水动力模型主要是基于湖泊的水平和垂直剖面平均参数建立的二维和三维模型,其中包括了湖泊的水深、水温、盐度和流速等参数。

这些模型主要用于湖泊水流和水体温度、盐度和水质等方面的研究,早期的模型具有精度较低的缺点,难以满足大多数湖泊研究的需要。

近年来,通过采用高精度的三维数值模拟方法,湖泊水动力学模型的精度已大大提高,可以更好地描述湖泊水动力学过程。

三维湖泊水动力学模型不仅考虑湖泊的水平和垂直流动,还能够准确描述湖泊的湍流结构和湖泊的物理和生态过程。

对于水动力模型的改进和发展,也有一些新的研究方向。

大部分湖泊的流量和波浪都是由风和湖泊的地形形状主导的。

研究表明,湖泊表面风场和气氛边界层的影响,是建立三维湖泊水动力学模型的重要因素之一。

因此,研究人员开始利用气象模型和数值风场模拟器,通过在数值湖泊模型中输入风场数据来改进湖泊水动力学模型。

湖泊水动力学模型还可以与沉积物模型相结合,以模拟湖泊的沉积物输运、沉积和再悬浮过程。

在三维水动力模型中增加了沉积物输运的过程,并融合沉积物和水动力学的过程。

当湖泊水动力学发生变化时,沉积物就会相应地发生变化。

基于湖泊的物理和生态特征,可以建立流域水动力-生态过程耦合模型,探讨流域内的陆地和湖泊生态系统之间的相互作用,为湖泊的管理提供生态意识和生态模拟支持。

总的来说,湖泊水动力学模型的不断发展,使得我们能够更加深入地了解湖泊水文和生态系统的复杂性,并对湖泊进行更好的保护和管理。

未来的研究方向将致力于继续提高湖泊水动力学模型的精度和实用性,以更好地解决针对湖泊生态系统和环境管理的实际问题。

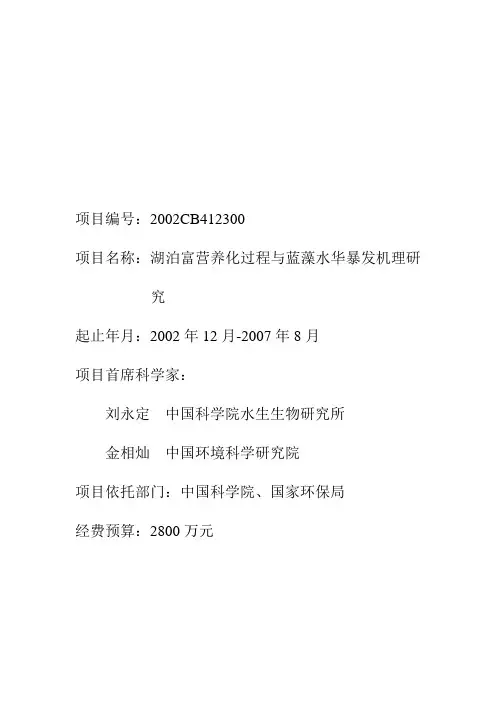

项目编号:2002CB412300项目名称:湖泊富营养化过程与蓝藻水华暴发机理研究起止年月:2002年12月-2007年8月项目首席科学家:刘永定中国科学院水生生物研究所金相灿中国环境科学研究院项目依托部门:中国科学院、国家环保局经费预算:2800万元一、主要研究内容1 湖泊富营养化驱动机制的反演和模拟研究反演历史时期不同典型湖泊的营养水平的自然演化过程;研究人类经济活动对水环境的影响及反馈机制;在实验条件下研究湖泊富营养化过程中的关键驱动因子;建立阐释富营养演化过程和趋势的模型。

2 集水区入湖营养物质发生过程与机理研究研究大气沉降和各类地表覆盖条件下,“水-土壤-植物”系统中的生源要素赋存形态、转化机制,揭示集水区入湖生源要素对湖泊富营养化的影响,建立集水区N、P、C的源、汇与输移途径间的动态响应关系模型。

3 入湖小流域生态系统特征及水网区生源要素输移过程研究阐明与入湖生源要素输移特性密切相关的河道中水流尺度结构;模拟小流域生态系统特征及其与湖泊生源要素的输移关系;揭示小流域和河网系统中的生源要素的赋存形态、滞留指数、截留效应和输移过程,确定流域生源要素入湖通量。

4 湖泊水-沉积物界面过程对营养物迁移转化影响研究研究水-沉积物界面微观、动态的物理、化学和生物过程,揭示营养物迁移、源-汇转换、形态变化的生物地球化学循环机理及对湖泊富营养化与蓝藻水华形成的影响,长江流域浅水湖泊铁、硅等营养的生物可利用性与藻类种群发生关系,了解水-沉积物界面主要生源要素活化、钝化的特性,为湖泊内源污染治理提供依据。

5 水文过程与气象因子对湖泊富营养化和水华暴发的驱动作用系统研究关键理化因子(光辐射、温度、无机碳平衡、风浪、湖流、湍流脉动、水位和水动力等)及其组合对蓝藻细胞外环境的影响,揭示水文过程和气象因子对蓝藻休眠体复苏、藻细胞生长、水华形成、飘浮、聚集和暴发过程的影响。

6 水华蓝藻生消的生物学机制研究我国富营养化湖泊蓝藻水华时空分布格局,阐明影响水华形成和暴发的主要生物学原因和作用途径,水体营养水平与水华蓝藻生长不稳定性的关系,揭示优势水华蓝藻独特的生理生态竞争机制如漂浮力形成和无机碳利用的机理,促进或抑制水华蓝藻生产力的生物因素及其作用机制,藻源微量生长物质对水华优势种群的调控作用,发展原位实时监测的方法。

水生态学与流域治理研究水生态学与流域治理研究摘要:水是维持地球生命的重要物质之一,水生态学与流域治理的研究对于水资源的合理利用和保护具有重要的指导意义。

本论文基于大量的文献综述,对水生态学和流域治理的研究现状进行了梳理和总结。

论文首先介绍了水生态学的概念和研究内容,深入探讨了水生态学在生态系统保护和恢复中的应用。

接着,论文分析了流域治理的概念和流域管理的重要性,以及流域管理在水资源保护和管理中的作用。

最后,论文对水生态学与流域治理研究的热点和难点进行了简要的总结,并提出了未来的发展方向。

关键词:水生态学;流域治理;生态系统;水资源;流域管理1. 引言水是人类赖以生存的重要物质之一,也是维持地球生态平衡的重要环境要素。

然而,随着人类活动的不断扩大和水资源的过度开发利用,水生态环境遭受了严重的破坏和污染,导致水资源短缺和生态系统失衡。

因此,研究水生态学和流域治理,探索合理的管理模式和措施,对于保护和恢复水生态系统,实现水资源的可持续利用和管理具有重要的指导意义。

2. 水生态学的概念和研究内容水生态学是研究水和水环境对生物体的生活、繁殖和生长等生物学过程的学科,其研究内容主要包括水体生态特征、水生态系统组成结构、水生物生态适应和水生态系统恢复等。

水生态学的核心理论是生态学,在研究中综合运用了物理、化学、生物学等多学科知识。

3. 水生态学在生态系统保护和恢复中的应用水生态学研究的重要意义在于保护和恢复生态系统的功能和稳定性。

通过水生态学的研究,可以对水生态系统的组成结构和生物多样性进行评估和监测,分析水环境变化对生物体的影响,并提出相应的保护和恢复措施。

例如,通过生态系统指标的评估,可以对水体健康状况进行评估,从而制定相应的保护和恢复措施。

4. 流域治理的概念和流域管理的重要性流域治理是指对流域内水资源的合理开发利用和环境保护的一系列管理措施和方法。

流域管理的目标是最大限度地保护和提高水资源的质量和数量,同时维护和恢复流域内生态系统的稳定性。

湖泊富营养化水质模型的构建及应用湖泊是人类赖以生存的重要资源之一,同时也是自然生态系统的重要组成部分。

然而,随着人类活动的不断扩张和城市化的加剧,湖泊受到了越来越多的污染和破坏,水质问题也日益突出。

其中,湖泊富营养化是目前湖泊水质问题的主要形式之一,对湖泊的健康和生态平衡产生了严重影响。

因此,研究湖泊富营养化水质模型的构建和应用具有重要的理论和实践意义。

一、湖泊富营养化水质模型的构建1.1 湖泊富营养化的特征及影响因素湖泊富营养化是指湖泊中营养物质(如氮、磷等)的浓度过高,从而导致水体生产力和水生生态系统的异常增长。

同时,湖泊富营养化还会引起水体透明度降低、水体的氧化还原电位变化等一系列影响。

影响湖泊富营养化的因素较为复杂,主要包括自然和人为因素。

自然因素常见的包括湖泊水体的深度、水流速度、水位变化等;而人为因素主要包括工业、农业、城市化等活动导致的人为污染。

1.2 基于质量平衡的水质模型建模湖泊富营养化水质模型是指在考虑影响湖泊水质的各种因素的基础上,通过建立湖泊内营养物质的质量平衡方程,模拟湖泊水质的变化规律。

具体来说,湖泊富营养化水质模型建模的过程主要包括以下几个方面:(1)确定输入物质。

这包括确定营养盐输入通量、湖泊周围的地下水输入通量、湖泊内沉积物释放通量等。

(2)建立营养盐输运和转化方程。

通过建立营养盐输运方程及其物质平衡和动力学转化方程,确定湖泊内的各种营养物质的分布和转化规律,以及水体中营养盐的浓度等信息。

(3)根据某一时刻的输入和转化,确定该时刻的水质特性和各项生态指标等。

1.3 常见的湖泊富营养水质模型(1)SEDMOD模型SEDMOD模型是一种较为经典的湖泊富营养化水质模型,适用于考虑沉积物中营养物释放对湖泊水质的影响。

该模型基于物质平衡原理,可以同时模拟湖泊水质的空间和时间分布规律。

(2)CE-QUAL-W2模型CE-QUAL-W2模型是一种基于二维水动力学模型的湖泊富营养化水质模型。

湖泊生态系统退化机理及修复理论与技术研究以太湖生态系统为例一、本文概述太湖,作为中国最大的淡水湖泊之一,其生态系统的健康状况直接关系到周边地区乃至整个国家的生态环境和经济发展。

然而,近年来,由于人类活动的影响,太湖生态系统面临着严重的退化问题,如水质恶化、生物多样性减少、富营养化加剧等。

这些问题不仅威胁到太湖自身的生态平衡,也对周边地区的生态环境和经济发展造成了严重影响。

因此,对太湖生态系统退化的机理进行深入研究,并探索有效的修复理论与技术,具有重要的理论和实践意义。

本文旨在全面分析太湖生态系统退化的机理,包括自然因素和人类活动的影响,以及这些因素如何通过相互作用导致生态系统退化。

同时,本文还将深入探讨太湖生态系统修复的理论与技术,包括生态修复的原理、技术方法、实施策略等。

通过对太湖生态系统退化与修复的全面研究,本文旨在为太湖生态系统的保护与管理提供科学依据和技术支持,也为其他湖泊生态系统的保护与修复提供借鉴和参考。

本文的研究方法和数据来源主要包括文献综述、实地考察、数据分析等。

通过对相关文献的梳理和分析,本文将系统总结太湖生态系统退化的主要机理和影响因素;通过实地考察和数据收集,本文将深入了解太湖生态系统的现状和问题,为后续的修复工作提供基础数据;通过数据分析和建模,本文将评估不同修复方案的效果和可行性,为太湖生态系统的修复提供科学依据。

本文将以太湖生态系统为例,全面研究湖泊生态系统退化的机理及修复理论与技术,以期为湖泊生态系统的保护与修复提供理论支持和实践指导。

二、太湖生态系统退化机理分析太湖,作为中国第三大淡水湖,拥有独特的湖泊生态系统,然而近年来,其生态系统面临严重退化的威胁。

这一退化的机理涉及自然因素与人为因素的多重影响。

自然因素中,气候变化对太湖生态系统的影响不容忽视。

随着全球气候变暖,太湖流域的降水模式、温度分布和风速等气象条件发生了显著变化。

例如,极端气候事件(如暴雨、干旱)的频率和强度增加,导致太湖水位波动加大,湖泊水文条件改变,进而影响了水生生物的生存和繁殖。

湖泊水动力模型研究进展湖泊水动力模型是研究湖泊水体运动和水动力过程的数学模型。

湖泊作为自然水体的一个重要组成部分,对于水资源管理、水环境保护和灾害预防等方面具有重要意义。

湖泊水动力模型的研究一直是水文科学领域的重要课题之一。

本文将对湖泊水动力模型的研究进展进行综述。

湖泊水动力模型可以分为两大类,即二维模型和三维模型。

二维模型是指假定湖泊水动力过程在水平方向上是均匀分布的模型,适用于湖泊面积较大、水深变化较小的情况。

三维模型是指考虑湖泊水动力过程在水平和垂直方向上的变化的模型,适用于湖泊面积较小、水深变化较大的情况。

近年来,随着计算机技术的发展和计算速度的提高,三维模型在湖泊水动力模拟中得到了广泛应用。

在湖泊水动力模型的研究中,流体力学的基本定律是主要的理论基础。

这些定律包括质量守恒定律、动量守恒定律和能量守恒定律。

质量守恒定律是指湖泊水体中质量的总量保持不变;动量守恒定律是指湖泊水体中动量的总量保持不变;能量守恒定律是指湖泊水体中能量的总量保持不变。

模型的建立和求解就是要根据这些定律建立数学方程,并利用数值方法对方程进行求解。

湖泊水动力模型的研究中,涉及到的参数和变量较多,包括湖泊的几何形状、水体的流动速度、湖泊底泥的颗粒分布等。

这些参数和变量对湖泊水动力过程的模拟结果有着重要影响。

在湖泊水动力模型的研究中,需要进行大量的观测和实验,以获取模型所需的参数和变量。

近年来,随着水文学和计算机科学的发展,湖泊水动力模型的研究取得了许多重要进展。

基于湖泊水动力模型的水污染传输模拟方法的研究成果,为湖泊水体的污染控制提供了一种有效手段;基于湖泊水动力模型的洪水预测方法的研究成果,为湖泊周边地区的灾害预防提供了一种有效手段。

湖泊水动力模型的研究中还涉及到一些新的技术和方法。

基于遥感数据的湖泊水动力模型的研究,通过利用遥感数据获取湖泊水体的几何形状和水动力过程的参数和变量,为湖泊水动力模型的建立和求解提供了一种新的途径。

创新研发生态模型矢志守护湖泊环境作者:杨洁来源:《科学中国人》2024年第05期湖泊被誉为“大地上的明珠”,是重要的国土资源和生态安全屏障。

我国是湖泊大国,据2022年中国科学院南京地理与湖泊研究所编制的《中国湖泊生态环境研究报告》显示,我国现有面积1平方千米以上的天然湖泊2670个,总面积8.07万平方千米,是我国极其珍贵的地表水资源。

为了更好地保护和利用这一资源,用科学的手段深入了解湖泊生态系统长期演变规律至关重要。

有湖泊的地方,常常能看见这样一支团队:他们脚踏实地、兢兢业业,为祖国绿水青山的生态环境保护注入科技力量。

中国科学院南京地理与湖泊研究所青年研究员孔祥臻就是其中一员。

与“湖泊科学”研究结缘多年,孔祥臻聚焦全球变化下的湖泊生态系统长期演变规律及其机制,创新研发湖泊生态模型,并与长期湖沼学记录相结合,阐明湖泊流域人-地互作机制,探究全球变化影响下不同气候区与不同类型湖泊生态系统演变的新模式和机制,用科技力量守护着祖国的绿水青山。

专业选择:从物理到地理的跨越作为一名在湖泊研究领域经验颇丰的青年研究者,孔祥臻最开始的专业方向却是物理学。

孔祥臻一直对基础理论学科十分感兴趣,并在本科期间选择了物理学专业。

物理学科在培养过程中十分注重数学建模的概念,本科阶段孔祥臻积极参与到国内外多个数学建模竞赛中并数次荣获一等奖。

在这一过程中,他了解到数学模型可广泛应用在生态环境问题研究中,并对此产生了浓厚的兴趣。

为了能够将自己所学的专业更好地加以应用,本科毕业后孔祥臻选择保送至北京大学攻读博士学位,师从徐福留教授,并将专业方向转换到了环境地理学。

科研方向的转换,让孔祥臻经历了一段“阵痛期”。

“因为物理学与环境科学之间没有太多的交集,所以要从很多基础理论知识开始恶补。

”他说。

这一阶段,徐福留教授给予了孔祥臻专业的指导和巨大的支持,同时也鼓励他发挥自己的专业背景特点开展工作。

随着学习的深入,孔祥臻利用在物理专业学习中塑造的逻辑思维和数理分析能力,从独特的视角更加全面地理解湖泊生态系统的演变规律,并在环境地理学研究中拓展出新的科研创新问题,在相关领域研究中越发得心应手。

湖水治理数学模型

湖水治理数学模型是指利用数学方法和模型来研究和优化湖泊的水质、流动和污染物传输等问题,以实现湖水的治理和保护。

湖水治理数学模型可以包括以下方面的内容:

1. 水质模型:通过建立湖水水质的动力学模型,研究湖水中营养盐、溶解氧、悬浮物等物质的运输与转化规律,评估湖水的富营养化程度,为湖泊污染控制和水质改善提供科学依据。

2. 水动力模型:通过建立湖水水动力学模型,研究湖水的流动速度、流向和水体混合过程等,分析湖泊的水循环机制,揭示湖泊中污染物的扩散和沉积规律,为湖泊的污染治理和流动状况预测提供依据。

3. 污染物传输模型:通过建立湖水中污染物(如有机物、重金属等)的传输模型,研究污染物在湖水中的输移和转化过程,预测污染物的浓度分布和扩散范围,为污染物的治理和防控提供科学依据。

4. 优化模型:通过建立湖水治理的优化模型,考虑不同的治理措施和投入成本,综合考虑湖水水质和环境效益,寻找最优的治理策略和方案,为湖泊的综合管理和保护提供决策支持。

以上只是湖水治理数学模型的一些常见内容,实际应用中还可以根据具体问题情况进行模型的选择和建立,以及对应的数学方法和算法的应用。

流域水环境系统模型研究及其应用一、本文概述本文旨在探讨流域水环境系统模型的研究及其在实际应用中的重要性。

流域水环境系统模型是一个集成了水文学、水力学、生态学、环境科学等多个领域的复杂系统,它通过数学模型和计算机技术,对流域内的水资源分布、水质变化、生态环境演变等过程进行模拟和预测。

本文首先将对流域水环境系统模型的基本概念、发展历程和主要类型进行概述,分析其在水资源管理、水环境保护、生态修复等领域的潜在应用价值。

接着,本文将重点介绍流域水环境系统模型的研究方法和技术手段,包括模型的构建原理、参数设置、模型验证与优化等方面。

通过对现有研究成果的梳理和评价,本文旨在揭示流域水环境系统模型在理论和实践中的挑战与机遇,探讨如何进一步提高模型的精度和可靠性,以更好地服务于流域水资源的可持续利用和水环境的保护。

本文将通过案例分析的方式,展示流域水环境系统模型在实际应用中的成效和局限性。

通过具体案例的剖析,本文旨在探讨如何根据实际应用需求,选择合适的流域水环境系统模型,以及如何在实践中不断优化和完善模型,以提高其在解决实际问题中的效用。

通过本文的研究,旨在为流域水环境系统模型的进一步发展和应用提供有益的参考和借鉴。

二、流域水环境系统模型的理论基础流域水环境系统模型的研究和应用离不开深厚的理论基础。

这些理论涵盖了水文学、环境科学、生态学、系统科学等多个领域,为模型的构建提供了科学依据。

水文学理论是流域水环境系统模型的基础。

它涉及到降水的形成、地表水与地下水的相互作用、水流的运动规律等。

这些理论为模型提供了流域内水循环过程的详细描述,从而能够模拟和预测不同时空尺度下的水流动态。

环境科学理论为流域水环境系统模型提供了关于水质、水生态等方面的认识。

水质的变化受到多种因素的影响,如污染源的排放、水体的自净能力等。

环境科学理论可以帮助我们理解这些因素之间的相互作用,从而构建出能够反映实际水质状况的模型。

生态学理论也是流域水环境系统模型的重要组成部分。

湖泊水质负荷与生态系统动态过程的模拟研究湖泊是地球上重要的淡水资源,其水质与生态系统的健康状况对人类和其他生物具有重要影响。

为了保护湖泊水质和生态系统的可持续发展,研究人员利用模拟研究方法来探索湖泊水质负荷和生态系统的动态过程。

湖泊水质负荷指的是进入湖泊的各种污染物质量,包括悬浮物、溶解性有机物、营养物质等。

这些污染物来源于农业、工业、城市排污和大气降落等。

湖泊生态系统的动态过程则包括物质循环、能量流动和生物多样性等方面。

湖泊的物质循环过程中,水和污染物之间的转化、沉积和释放是非常重要的。

在模拟研究中,研究人员利用数学模型对湖泊的水质负荷和生态系统动态过程进行定量分析。

这些模型通常由一系列物理、化学和生物学方程组成,用来模拟湖泊中的水流、污染物输运、生物过程和生态相互作用。

首先,模拟研究可以帮助我们了解湖泊的水质负荷来源和影响因素。

通过对湖泊流域的农田、城市和工业等不同源头的污染物输入进行模拟,研究人员可以定量评估这些污染物对湖泊水质的影响程度。

这有助于制定有效的水资源管理和环境保护策略,减少湖泊水质的污染和富营养化现象。

其次,模拟研究还可以揭示湖泊生态系统的动态过程。

模型可以模拟湖泊中各种生物群落的演替过程,研究物种多样性的变化和生物群落的相互作用。

这些信息对于湖泊生态系统的保护和恢复非常重要,可以指导湖泊管理者做出科学决策。

此外,模拟研究还可以预测湖泊未来水质和生态系统的变化趋势。

通过输入不同的情景和假设,模型可以模拟未来环境变化对湖泊水质和生态系统的影响。

这有助于我们了解湖泊环境的脆弱性,预测其未来发展趋势,并制定相应的适应和调控策略。

然而,模拟研究也面临一些挑战和不确定性。

首先,模型的建立需要大量的数据支持,包括湖泊的水质监测数据、环境参数和生物学数据等。

缺乏准确和全面的数据可能导致模型的误差和不确定性。

其次,模型的参数设定和模型结构也对模拟结果的准确性和可信度有着重要影响。

因此,研究人员需要不断改进模型,提高其精确度和适用性。