医疗器械GMP厂房与设施、设备.

- 格式:ppt

- 大小:3.76 MB

- 文档页数:60

医疗器械生产质量管理规范第一章总则第一条为保障医疗器械安全、有效,规范医疗器械生产质量管理,根据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)、《医疗器械生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第7号),制定本规范。

第二条医疗器械生产企业(以下简称企业)在医疗器械设计开发、生产、销售和售后服务等过程中应当遵守本规范的要求。

第三条企业应当按照本规范的要求,结合产品特点,建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系,并保证其有效运行。

第四条企业应当将风险管理贯穿于设计开发、生产、销售和售后服务等全过程,所采取的措施应当与产品存在的风险相适应。

第二章机构与人员第五条企业应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,并有组织机构图,明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。

生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。

第六条企业负责人是医疗器械产品质量的主要责任人,应当履行以下职责:(一)组织制定企业的质量方针和质量目标;(二)确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境等;(三)组织实施管理评审,定期对质量管理体系运行情况进行评估,并持续改进;(四)按照法律、法规和规章的要求组织生产。

第七条企业负责人应当确定一名管理者代表。

管理者代表负责建立、实施并保持质量管理体系,报告质量管理体系的运行情况和改进需求,提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。

第八条技术、生产和质量管理部门的负责人应当熟悉医疗器械相关法律法规,具有质量管理的实践经验,有能力对生产管理和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。

第九条企业应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员,具有相应的质量检验机构或者专职检验人员。

第十条从事影响产品质量工作的人员,应当经过与其岗位要求相适应的培训,具有相关理论知识和实际操作技能。

第十一条从事影响产品质量工作的人员,企业应当对其健康进行管理,并建立健康档案。

第三章厂房与设施第十二条厂房与设施应当符合生产要求,生产、行政和辅助区的总体布局应当合理,不得互相妨碍。

中国医疗器械GMP2014年年底,最为吸人眼光的当属《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范》两大规范的发布。

业界把前者简称为医疗器械GSP,把后者简称为GMP,这两份规范既是2014年立法压轴大戏,又是2015年开普法之作,除医疗器械GSP自公布之日起实施外,新版医疗器械GMP自今年3月1日开始实施。

新版医疗器械GMP的实施,对医疗器械生产企业的生态将起到决定性的影响。

一、体系重塑:医疗器械GMP的重大贡献在2011年实施原版医疗器械GMP之前,我国医疗器械质量管理体系比较薄弱,规定散乱,参差不齐。

医疗器械GMP规范实施后,这种有龙头核心引领的质量管理体系状况才得以改观。

当时GMP规范的实施,事实上确立了规范在质量管理体系中的核心地位,以往缺乏体系龙头的状况被打破了。

同时,为配合GMP规范的实施,国家还发布了《植入性医疗器械实施细则》和《无菌医疗器械实施细则》两个配套规定,再加上《医疗器械生产质量管理规范检查管理办法》和《医疗器械生产质量管理规范检查评定标准》等规定,基本上重塑了医疗器械质量管理体系的框架,这是医疗器械GMP规范重大的历史贡献。

诚然,从整体医疗器械质量管理的角度看,独木不成林,仅有生产环节的质量管理是远远不够的。

2011版医疗器械GMP实施时,笔者曾经撰文提出应该以此为契机建立医疗器械整体质量管理体系的观点,意即要在包括生产环节在内的所有环节都要进行进行质量管理。

现在,随着新《条例》的修订实施,除《医疗器械经营质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范》已经出台外,包括《医疗器械使用质量管理规范》等一系列质量管理规范将陆续出台。

这些规范将共同搭建起医疗器械整体质量管理体系的大厦,为医疗器械产品质量遮风挡雨,势必提升我国医疗器械产品质量的整体层次。

二、风险管理:医疗器械GMP的基本理念风险管理是社会各领域中广为应用折管理理念,基于药品以及医疗器械的固有风险,世界各国无一例外均对其实施严格的风险管理。

医疗器械GMP检查评定标准随着医疗技术的发展,医疗器械的使用越来越广泛,因此对医疗器械的质量和安全性的要求也越来越高。

医疗器械GMP检查评定标准是确保医疗器械质量和安全性的有效方式,本文将介绍医疗器械GMP检查评定标准的相关信息。

一、什么是医疗器械GMP检查评定标准?医疗器械GMP检查评定标准是指国家针对医疗器械企业生产、质量控制和营销等环节,制定的相关规范和标准。

其主要目的是为了保证医疗器械的质量、安全和有效性,最终保障用户的健康和安全。

医疗器械GMP检查评定标准是由国家卫生部门组织编制的,其遵守程度是衡量医疗器械企业质量管理水平和产品质量水平的重要指标。

医疗器械企业只有通过了GMP检查评定,才能向市场销售和使用医疗器械产品。

二、医疗器械GMP检查评定标准的种类医疗器械GMP检查评定标准根据不同的用途和区分,可以分为以下几个类型:1.管理规范类标准管理规范类标准主要是国家针对医疗器械企业进行生产管理、质量管理、条码标签等方面的相关规范和标准。

如GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》、GB/T 19784-2005《医疗器械生产质量管理规范》等。

2.技术要求类标准技术要求类标准主要是国家针对医疗器械企业生产的医疗器械产品技术要求的相关规范和标准。

如GB 9706.1-2007《医疗器械第1部分:一般要求》、GB 4789.2-2016《食品安全国家标准》等。

3.检验方法类标准检验方法类标准主要是国家针对医疗器械企业生产的医疗器械产品检验方法的相关规范和标准。

如GB/T 16886.1-2017《医疗器械细菌学检验第1部分:一般要求》等。

4.业务规范类标准业务规范类标准主要是国家针对医疗器械企业与相关业务方进行协商和合作的相关规范和标准。

如GB/T 29490.1-2013《医疗器械广告第1部分:一般要求》等。

三、医疗器械GMP检查评定标准的具体内容医疗器械GMP检查评定标准根据具体的规范和标准,其检查评定的内容也会有所不同。

新版GMP有关厂房与设施、设备、确认与验证的知识和GMP认证检查过程中常见缺陷厂房与设施、设备第三十八条厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合药品生产要求,应当能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错,便于清洁、操作和维护。

第三十九条应当根据厂房及生产防护措施综合考虑选址,厂房所处的环境应当能够最大限度地降低物料或产品遭受污染的风险。

第四十条企业应当有整洁的生产环境;厂区的地面、路面及运输等不应当对药品的生产造成污染;生产、行政、生活和辅助区的总体布局应当合理,不得互相妨碍;厂区和厂房内的人、物流走向应当合理。

第四十一条应当对厂房进行适当维护,并确保维修活动不影响药品的质量。

应当按照详细的书面操作规程对厂房进行清洁或必要的消毒。

第四十二条厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风,确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。

第四十三条厂房、设施的设计和安装应当能够有效防止昆虫或其它动物进入。

应当采取必要的措施,避免所使用的灭鼠药、杀虫剂、烟熏剂等对设备、物料、产品造成污染。

第四十四条应当采取适当措施,防止未经批准人员的进入。

生产、贮存和质量控制区不应当作为非本区工作人员的直接通道。

第四十五条应当保存厂房、公用设施、固定管道建造或改造后的竣工图纸。

第二节生产区第四十六条为降低污染和交叉污染的风险,厂房、生产设施和设备应当根据所生产药品的特性、工艺流程及相应洁净度级别要求合理设计、布局和使用,并符合下列要求:(一)应当综合考虑药品的特性、工艺和预定用途等因素,确定厂房、生产设施和设备多产品共用的可行性,并有相应评估报告;(二)生产特殊性质的药品,如高致敏性药品(如青霉素类)或生物制品(如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品),必须采用专用和独立的厂房、生产设施和设备。

青霉素类药品产尘量大的操作区域应当保持相对负压,排至室外的废气应当经过净化处理并符合要求,排风口应当远离其他空气净化系统的进风口;(三)生产β-内酰胺结构类药品、性激素类避孕药品必须使用专用设施(如独立的空气净化系统)和设备,并与其他药品生产区严格分开;(四)生产某些激素类、细胞毒性类、高活性化学药品应当使用专用设施(如独立的空气净化系统)和设备;特殊情况下,如采取特别防护措施并经过必要的验证,上述药品制剂则可通过阶段性生产方式共用同一生产设施和设备;(五)用于上述第(二)、(三)、(四)项的空气净化系统,其排风应当经过净化处理;(六)药品生产厂房不得用于生产对药品质量有不利影响的非药用产品。

新版GMP有关厂房与设施、设备、确认与验证的知识和GMP认证检查过程中常见缺陷厂房与设施、设备第三十八条厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合药品生产要求,应当能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错,便于清洁、操作和维护。

第三十九条应当根据厂房及生产防护措施综合考虑选址,厂房所处的环境应当能够最大限度地降低物料或产品遭受污染的风险。

第四十条企业应当有整洁的生产环境;厂区的地面、路面及运输等不应当对药品的生产造成污染;生产、行政、生活和辅助区的总体布局应当合理,不得互相妨碍;厂区和厂房内的人、物流走向应当合理。

第四十一条应当对厂房进行适当维护,并确保维修活动不影响药品的质量。

应当按照详细的书面操作规程对厂房进行清洁或必要的消毒。

第四十二条厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风,确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。

第四十三条厂房、设施的设计和安装应当能够有效防止昆虫或其它动物进入。

应当采取必要的措施,避免所使用的灭鼠药、杀虫剂、烟熏剂等对设备、物料、产品造成污染。

第四十四条应当采取适当措施,防止未经批准人员的进入。

生产、贮存和质量控制区不应当作为非本区工作人员的直接通道。

第四十五条应当保存厂房、公用设施、固定管道建造或改造后的竣工图纸。

第二节生产区第四十六条为降低污染和交叉污染的风险,厂房、生产设施和设备应当根据所生产药品的特性、工艺流程及相应洁净度级别要求合理设计、布局和使用,并符合下列要求:(一)应当综合考虑药品的特性、工艺和预定用途等因素,确定厂房、生产设施和设备多产品共用的可行性,并有相应评估报告;(二)生产特殊性质的药品,如高致敏性药品(如青霉素类)或生物制品(如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品),必须采用专用和独立的厂房、生产设施和设备。

青霉素类药品产尘量大的操作区域应当保持相对负压,排至室外的废气应当经过净化处理并符合要求,排风口应当远离其他空气净化系统的进风口;(三)生产β-内酰胺结构类药品、性激素类避孕药品必须使用专用设施(如独立的空气净化系统)和设备,并与其他药品生产区严格分开;(四)生产某些激素类、细胞毒性类、高活性化学药品应当使用专用设施(如独立的空气净化系统)和设备;特殊情况下,如采取特别防护措施并经过必要的验证,上述药品制剂则可通过阶段性生产方式共用同一生产设施和设备;(五)用于上述第(二)、(三)、(四)项的空气净化系统,其排风应当经过净化处理;(六)药品生产厂房不得用于生产对药品质量有不利影响的非药用产品。

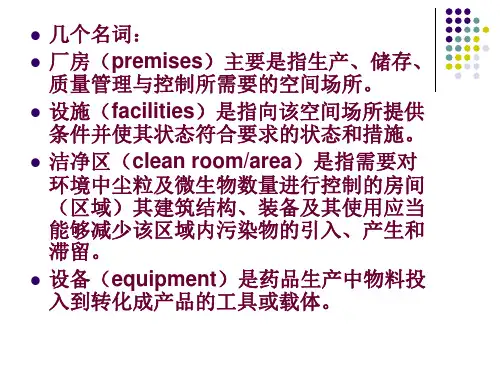

第二节 GMP管理的内容GMP的总体内容包括机构与人员、厂房和设施、设备、卫生管理、文件管理、物料控制、生产控制、质量控制、贮存和销售管理等方面内容,涉及药品生产的方方面面,强调通过对生产全过程的管理来保证生产出优质药品。

从专业化管理的角度,GMP可以分为质量控制系统和质量保证系统两大方面。

一是对原材料、中间品、产品的系统质量控制,这就被称为质量控制系统。

另一方面是对影响药品质量的,生产过程中易产生的人为差错和污染等问题进行系统的严格管理,以保证药品质量,这方面被称为质量保证系统。

从硬件和软件系统的角度,GMP可分为硬件系统和软件系统。

硬件系统主要包括对人员、厂房、设施、设备等的目标要求,可以概括为以资本为主的投入产出。

软件系统主要包括组织机构、组织工作、生产技术、卫生、制度、文件、教育等方面内容,可以概括为以智力为主的投入产出。

一、机构、人员与管理制度(一)机构与人员1.机构机构是药品生产和质量管理的组织保证,人员则是药品生产和质量管理的执行主体。

GMP要求,药品生产企业在机构设置的过程中要遵循因事设岗、因岗配人的原则,使全部质量活动能落实到岗位、人员。

各部门既要有明确的分工,又要相互协作、相互制约。

(1)机构设置 药品生产企业的内部机构设置应包括:质量管理部门、生产管理部门、工程部门、供应部门、研究开发部门、销售部门、人事部门。

(2)主要职能 药品生产企业应明确各内部机构的职能。

2.人员人员是药品生产和推行GMP的首要条件,是GMP中最关键、最根本的因素。

GMP不仅要求各级机构和人员职责明确,并配备一定数量的与药品生产相适应的具有专业知识、生产经验及组织能力的管理人员和技术人员(包括一定数量的注册执业药师),也对人员的培训作了全面的要求,强调培训工作的针对性、有效性、持续性。

(1)人员资质要求 企业主管药品生产管理和质量管理的负责人、药品生产管理部门和质量管理部门的负责人及从事药品生产操作及质量检验人员应有一定的资质,要求分别如下: ①企业主管药品生产管理和质量管理的负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,有药品生产和质量管理经验,对GMP的实施和产品质量负责;生物制品生产企业生产和质量管理负责人应具有相应的专业知识(细菌学、病毒学、生物学、分子生物学、生物化学、免疫学、医学、药学等);放射性药品生产和质量管理的企业负责人应具有核医学、核药学专业知识及放射性药品生产和质量管理经验;中药制剂药品生产和质量管理的负责人必须具有中药专业知识;②药品生产管理部门和质量管理部门的负责人应具有医药或相关专业大专以上学历,有药品生产和质量管理的实践经验,有能力对药品生产和质量管理中的实际问题做出正确的判断和处理;与此同时,根据产品的不同,生产管理部门和质量管理部门的负责人应该具有相应的专业知识。