2014年高考语文《古典诗词鉴赏》系列专题复习:与夏十二登岳阳楼

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:1

李白《与夏十二登岳阳楼》和杜甫《登岳阳楼》赏析-最新教育文档李白《与夏十二登岳阳楼》和杜甫《登岳阳楼》赏析王国维融会贯通了中国历代文论和西洋哲学、美学理论后,在《人间词话》一书中拈出三组相对命题:“造境”与“写境”、“主观之诗人”与“客观之诗人”、“写实家”与“理想家”。

“主观之诗人”即“理想家”“造境”,“客观之诗人”即“写实家”“写境”。

我们持此理论返视唐诗这个浩渺山系中对峙的两大主峰——李白诗和杜甫诗,当会发现二者的共通与歧异。

为便于比较,我们捡出李白《《与夏十二登岳阳楼》和杜甫《登岳阳楼》两首诗,旁及其他,解析归纳,淘洗出二人的诗风。

与夏十二登岳阳楼李白楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

这两首诗都是登岳阳楼的五律,但它们的物态层、形象层、生活层、人性层、作者意识层、集体无意识层却各具特点。

严羽《沧浪诗话》云:“太白发句,谓之开门见山。

”①李白此诗正是这样,开笔便写在岳阳楼上的所见然后是所闻所感。

所见者,天岳之南、川、洞庭;所闻者,浪声、雁鸣、夏十二与我等人豪饮语;所感者,开阔、渺远的视野和胸襟。

高张扬厉,夸饰铺排,意象繁复却不嫌冗杂,似醉后之语却又以能一贯之,字里行间无不弥漫着酒气,无不冲斥着豪气,大有“落笔摇五岳,笑傲凌沧州”之概,神完气足之感。

杜甫《登岳阳楼》却不同,首先拉长时间、记忆的线段,沉稳厚重地起笔,然后描写登临之景:“吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

”恢宏雄大。

史料记载,洞庭湖广圆五百多里,日月若出没其中。

杜诗虽不如孟浩然“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”的崇高(口气大、力气大、才气大),但因寄寓了江山纷乱之事,又比孟诗来得凝重,来得有神。

透视李白、杜甫这两首诗,我们完全可以剥削出两个丰满而非扁平的抒情主人公形象。

李诗一、二句深层处隐然可见一胸襟博大之人,唯其胸襟博大,方悠然而觉宇宙宽;三、四句“雁引愁心去,山衔好月来”,点明登临前胸有块垒,睹物移情,被物感染;五、六句说不敢也不能辜负良辰美景,纵酒助兴;《唐诗鉴赏辞典》中何国治这样鉴赏七、八句:“凉风习习吹人,衣袖翩翩飘舞。

与夏十二登岳阳楼赏析各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢赏析《登岳阳楼》赏析《登岳阳楼》登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

[翻译]早就听说洞庭湖的盛名,今天终于等上了岳阳楼。

雄阔壮观的大湖,将吴楚分割在东南两域,日月星辰和大地昼夜都浮于其上。

亲朋好友们音信全无,我年老多病,乘孤舟四处漂流。

北方边关战事又起,我倚窗远望泪流满面。

[主旨]诗人写出了洞庭浩翰汪洋的不凡气势,亦触景伤情,写自己身世的凄凉孤寂,抒发了诗人年老多病、漂泊无依的孤独感和对国家多难、壮志未酬的无限伤心,反映了他对亲人的怀念,对国事的忧思。

[手法]表现手法:写景抒情、情景交融诗的首联扣住“登”字,着眼洞庭风光的特色“水”,写出了年轻有抱负时向往洞庭湖,而今年老多病时才得以一观的感叹,为下文的写景、抒情拉开了序幕。

颔联极写洞庭湖水的浩瀚无际,创造了一个无限广阔、气魄宏大的境界,并暗含着对国家时局的担忧。

颈联则借助湖上孤舟,写出了自身遭遇和处境的孤苦,寄托着诗人对不能报效国家和人民的痛苦和不平。

修辞手法:夸张描写、对比抒情“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”这句的“昔闻”表现出渴望向往已久,“今上”则是如愿以偿甚喜,今昔心情作对照,强调了登楼时的喜悦“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”这句就用了对比,写出了洞庭湖浩瀚无际的磅礴气势,意境阔大,景色宏伟奇丽。

[手法相同的诗]杜甫的《登高》诗前半写景,后半抒情。

首联着重刻画眼前具体景物;颔联着重渲染整个秋天气氛目睹苍凉恢廓的秋景,不由想到自己沦落他乡、年老多病的处境,故生出无限悲愁之绪;颈联表现感情,由异乡飘泊写到多病残生。

尾联又从白发日多,护病断饮,归结到时世艰难是潦倒不堪的根源。

这样全诗就通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年飘泊、老病孤愁的复杂感情,杜甫忧国伤时的情操,也跃然纸上。

[问题]1.作者登楼为什么会流泪?可看出作者怎样的思想感情?2.颔联写的是在岳阳楼上看到的洞庭湖广阔无边、水势浩瀚的雄奇壮观阔大景象,而颈联写的却是作者身世的孤苦和处境的凄凉,两者对于表达中心思想分别有什么作用?答案:1.因为作者在岳阳楼上凭栏远眺北方,想到长年不息的战火,想到饱经战乱之苦的百姓,所以才涕泪纵横,难以抑制;表现了作者忧国忧民的思想感情。

【推荐下载】《与夏十二登岳阳楼李白》阅读答案word版本

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!

== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==

《与夏十二登岳阳楼李白》阅读答案

与夏十二登岳阳楼

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【注】乾元二年,李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。

9.这首诗运用烘托和夸张的手法,写出了岳阳楼的特点:高(高耸、高大、高

耸入云等。

意近即可) (请用一个词语概括)。

(2分)

10.诗中的“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。

你认为哪一句更妙,为什么?

“雁引愁心去”运用了拟人手法,(1分)生动地写出了大雁懂得人的心意,把愁心带走,写出了李白流放遇赦的高兴心情。

“引愁心”比“别秋江”更富

有感情色彩,且更新颖。

(分析2分)。

李白《与夏十二登岳阳楼》杜甫《登岳阳楼》阅读答案对比赏析李白《与夏十二登岳阳楼》杜甫《登岳阳楼》阅读答案对比赏析在日复一日的学习、工作生活中,我们最熟悉的就是阅读答案了,借助阅读答案我们可以检查自己的得与失,并对今后的学习做出调整。

一份好的阅读答案都是什么样子的呢?以下是小编整理的李白《与夏十二登岳阳楼》杜甫《登岳阳楼》阅读答案对比赏析,仅供参考,希望能够帮助到大家。

唐楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

登岳阳楼昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

注①:本诗又题《与夏十二登岳阳楼》,是李白流放途中遇赦,回舟江陵时所作。

(1)李白《登岳阳楼》中句“雁引愁心去”在北宋《文苑英华》中作“雁别愁心去”,你认为,哪一句更好一些?为什么?(2)两首诗都描绘了作者登临岳阳楼后所见到的景色,并流露了自己当时的思想感情,请谈谈两首诗分别流露了作者怎样的思想感情?3、李白《与夏十二登岳阳楼》与杜甫《登岳阳楼》在诗境和风格方面有什么不同参考答案:(1)“雁引愁心去”更好一些。

“别”字只写雁儿冷漠地别秋江而去,缺乏感情色彩,远不如“引”用拟人手法写雁儿懂得人情,带走愁心,并与下句“山衔好月来”互相映衬,构成对仗,从而使形象显得生动活泼,情趣盎然。

(2)李白这时正遇大赦,心情轻快,眼前景物也显得有情有义,和诗人分享着欢乐,因此全诗流露了一片喜悦之情。

豪情逸志,溢于言表。

而杜甫当时因兵乱漂流在江陵、公安等地,既老且病,生活窘困,以舟为家,前途茫茫,加上国家动荡不安,处境沉浮,诗人的忧国伤时之情与身世凄凉之感紧密联系在一起,通过《登岳阳楼》一诗写出了洞庭浩翰汪洋的不凡气势,亦触景伤情,写自己身世的凄凉孤寂,流露出诗人对时局的忧虑和关心。

3、李白这首诗写于乾元二年(759),流放途中遇赦,南游岳阳时.开头写岳阳楼四周的宏丽景色;接着把自己遇赦后的愉快心情,融入到眼前景色中去:雁儿高飞,带走自己愁苦之心;月出山口,仿佛君山衔来好月;然后浮想联翩,在岳阳楼住宿、饮酒,仿佛在天上去间一般;最后写楼上凉风习习,衣袖飘飘起舞,多么潇洒自如.这首诗写岳阳楼洞庭湖的山水景物宏丽美好,人的心情轻快欢乐,交融成一个似真实似梦幻的迷人境界.这个意境与杜甫《登岳阳楼》的沉郁悲壮有很大的不同.在艺术风格上,杜甫的《登岳阳楼》基本写实,意旨深厚,又多变化,可用沉郁顿挫概括.李白这首诗用陪衬、烘托和夸张等手法,想像奇特,笔法洒脱,可用豪放飘逸来概括.4、两首诗所用的修辞手法有何不同?请具体分析比较。

陈与义《登岳阳楼》李白《与夏十二登岳阳楼》阅读答案

【阅读理解题目】:

登岳阳楼

(唐陈与义)

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

与夏十二登岳阳楼

(唐李白)

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

[注释]①夏十二:李白的朋友,排行十二。

②此诗是公元759年秋,李白遇赦回江夏至岳阳时所作。

1.以上两首诗歌都是诗人登岳阳楼时所作,但是诗人抒发的情感却并不相同。

请结合内容,作简要分析。

【参考答案】:

陈与义在黄昏时分登上岳阳楼,虽然看见湖面风平浪静,但是想到了国破家亡,自己万里逃难,未老先衰的不幸遭遇,(1分)表达了一个亡国之臣沦落天涯无尽的凄凉,国破家亡的无限悲痛,愤懑之情。

(1分)

李白登上岳阳楼时极目远眺。

看见湖水壮阔,鸿雁南飞,月升东山,楼高入云等优美景象,诗人又与友人饮酒放乐,翩翩起舞。

(1分)表现了诗人遇赦后一时乐以忘忧的闲适旷达的情怀。

(1分)。

与夏十二登岳阳楼诗歌鉴赏

夏十二登岳阳楼是唐朝诗人李白的一首著名诗作,全诗共十三句,流传甚广。

该诗主要描写了作者登上岳阳楼,俯瞰美景,感叹万物之美的情景。

全诗如下:

登岳阳楼

夏日登岳阳楼臨湖下,看雲海日長烟霞徐來送客楚山孤峰

迥自落日余辉山色空蒙雨露草木深情霜雪欲待乘長江去李白在这首诗中通过自然景观的描写,表达了人与自然和谐相处的思想。

诗中的“雲海“、“烟霞“、“湖“、“山“、“草木“、“霜雪“等自然景观的描写,都展现了大自然的美丽和神奇。

同时,诗中的“送客楚山孤峰“、“欲待乘長江去“等句子,更是展现了作者对远方的向往和对旅途的热爱。

闻雁寒塘与夏十二登岳阳楼阅读附答案闻雁韦应物故园渺何处,归思方悠哉。

淮南秋雨夜,高斋闻雁来。

寒塘赵嘏晓发梳临水,寒塘坐见秋。

乡心正无限,一雁度南楼。

与夏十二登岳阳楼李白楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

8.前两首诗为何都写到雁?9.对第三首诗第三联云间连下榻,天上接行杯所应用的艺术表现手法做扼要分析。

参考答案:8.诗人借秋雁奋力飞回故巢的景象,抒发了自己浓浓的思乡(游子的思乡)之情。

9.用夸大手法,诗人想象自己在云间下榻,在天上行林,既写出了岳阳楼挺拔入云的情状,又写出诗人恍若置身仙境的情形。

寒塘赏析故园眇何处,归思方悠哉。

首二句言诗人雨夜思归。

秋季的雨夜漫长而又寂寥,诗人独坐在高斋当中,孤灯长伴,孤影为侣,静静地听着外面慢慢沥沥的秋雨。

窗外一片黝黑,只有雨打梧桐的声音。

孤清的夜,暮秋的凄寒,还有空寂的高斋,在这样一种萧瑟凄寂的环境气氛当中,诗人不免要震动羁旅他乡、远游为宦的思乡情思。

诗人的故乡在长安,而此时却在阔别故乡两千余里的滁州为官,眇字反应诗人内心的无奈情态,由于云山阻隔、归路迢递,即便在白日登楼引颈也没法看到故园,更何况是暗夜沉沉。

故园的邈远,原本就和归思的悠久形成正比,再加上这漫漫永夜、绵绵秋雨,就更使这归思无限无已、悠然不尽了。

方悠二字表明清寂的氛围,加深了思乡之愁。

哉是诗人久恩难平的叹气,这个长长的叹气,道尽了无尽思念的深渊。

淮南秋雨夜,高斋闻雁来。

这两句言闻雁而归思愈浓。

淮南与第一句的故园相对于,由思念中的故园回到今天为宦的淮南,落笔高妙。

秋雨交代独坐时的清凉环境,夜既是表明时间很晚,是夜深人静的时候,也从侧面显现诗人贬谪滁州的苦痛犹如黑夜一般。

正当怀乡之情不能自控的时候,独坐高斋的诗人又听到了自远而近的雁叫声。

这声音在寂寥的秋雨之夜,显得分外凄清,撩动诗人无尽的乡愁,使因思乡而永夜不寐的诗人浮想联翩,触绪万端,更加悲怆万分。

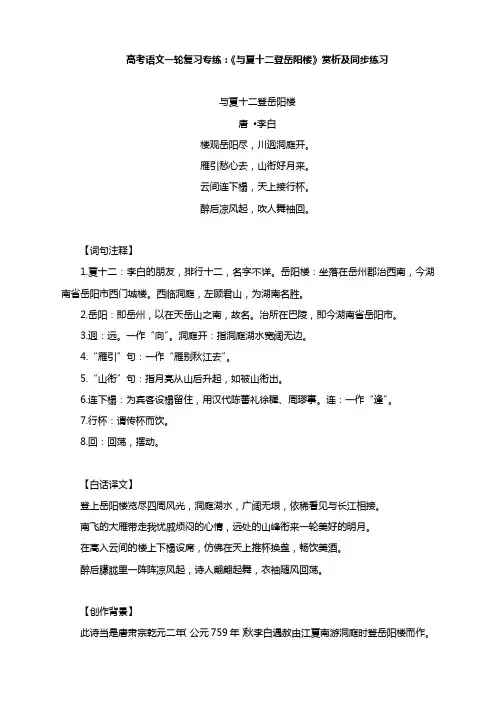

高考语文一轮复习专练:《与夏十二登岳阳楼》赏析及同步练习与夏十二登岳阳楼唐•李白楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【词句注释】1.夏十二:李白的朋友,排行十二,名字不详。

岳阳楼:坐落在岳州郡治西南,今湖南省岳阳市西门城楼。

西临洞庭,左顾君山,为湖南名胜。

2.岳阳:即岳州,以在天岳山之南,故名。

治所在巴陵,即今湖南省岳阳市。

3.迥:远。

一作“向”。

洞庭开:指洞庭湖水宽阔无边。

4.“雁引”句:一作“雁别秋江去”。

5.“山衔”句:指月亮从山后升起,如被山衔出。

6.连下榻:为宾客设榻留住,用汉代陈蕃礼徐穉、周璆事。

连:一作“逢”。

7.行杯:谓传杯而饮。

8.回:回荡,摆动。

【白话译文】登上岳阳楼览尽四周风光,洞庭湖水,广阔无垠,依稀看见与长江相接。

南飞的大雁带走我忧戚烦闷的心情,远处的山峰衔来一轮美好的明月。

在高入云间的楼上下榻设席,仿佛在天上推杯换盏,畅饮美酒。

醉后朦胧里一阵阵凉风起,诗人翩翩起舞,衣袖随风回荡。

【创作背景】此诗当是唐肃宗乾元二年(公元759年)秋李白遇赦由江夏南游洞庭时登岳阳楼而作。

【作品赏析】《与夏十二登岳阳楼》是唐代诗人李白创作的一首五律。

此诗描写诗人登岳阳楼极目远眺天岳山之南所见到的景象,表现了一时乐以忘忧的闲适旷达的襟怀。

全诗没有正面描写楼高,而是运用陪衬、烘托和夸张的手法,从俯视、遥望、纵观、感觉等不同角度形容楼之高,不露斧凿痕迹,自然浑成,巧夺天工,风格飘逸潇洒。

前两句写登高临远所见到的辽阔景象。

“尽”字,形容登上岳阳楼,俯瞰下界,岳阳一带的自然景色一览无余。

“川迥洞庭开”一句紧承“尽”字而下,具体展示八百里洞庭浩渺无垠、横无涯际的景象。

孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》一诗中写道:“八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

”把秋色中洞庭湖那种汪洋浩瀚、澎湃动荡的气势,写得很动人。

此处一个“开”字,即是对那种景象的集中概括。

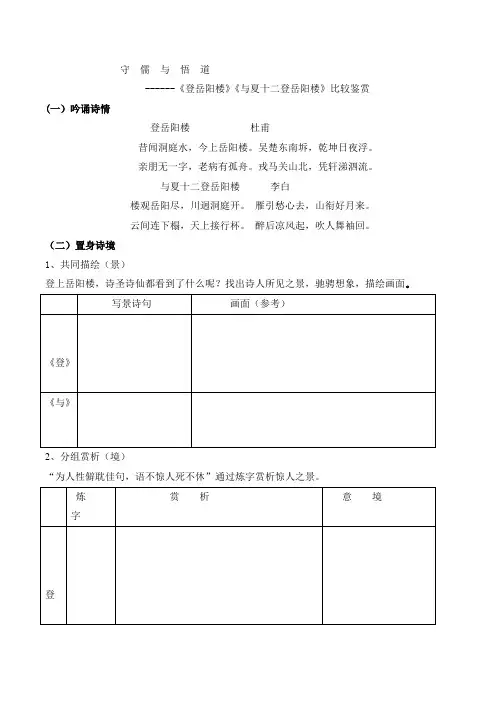

守儒与悟道

------《登岳阳楼》《与夏十二登岳阳楼》比较鉴赏

(一)吟诵诗情

登岳阳楼杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

与夏十二登岳阳楼李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

(二)置身诗境

1、共同描绘(景)

登上岳阳楼,诗圣诗仙都看到了什么呢?找出诗人所见之景,驰骋想象,描绘画面。

2、分组赏析(境)

“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”通过炼字赏析惊人之景。

(三)缘景明情

1、知人论世(展示诗人创作背景,学生自主学习)

2 、分析情感(结合背景,分组探究,分组展示)

李杜二诗皆创造了一个无限广阔、气魄宏大的意境,抒发的情感是否相同呢?找出抒情的句子,赏析句子并分析李杜二人的情感产生的缘由?

3、景情关系(结合背景,分组探究,分组展示)

设问:李杜二诗景物描写对诗人的情感抒发有什么作用?结合背景,根据设问,进一步挖掘其各自不同的情感态度。

(四)文化探究

思想史上流行的观点认为,“达则兼济天下,穷则独善其身”是作为中国文化精髓的“儒道互补”的体现:前半句表达了儒家的理想主义和入世精神,而后半句显示出道家的豁达态度与出世境界。

作为封建士大夫的诗仙诗圣面对同样雄浑壮阔之景做出了怎样的思想选择呢?你们还能分别从他们的哪些诗句感受到呢?你能从思想的视角去探讨一下诗圣与诗仙的含义吗?。

与夏十二登岳阳楼阅读答案《与夏十二登岳阳楼》阅读材料与夏十二登岳阳楼李白楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【注释】①开元二年(公元759年),李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。

夏十二,李白朋友,排行十二。

《与夏十二登岳阳楼》阅读题目8.同是叙写“登岳阳楼”,李白眼中的景是“楼观岳阳尽,川迥洞庭开”,重点放在描写岳阳楼上;杜甫眼中的景是“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”,重点放在描写洞庭湖上。

他们各自写出了岳阳楼和洞庭湖的什么特点?在表现手法上又有何不同?请作简要分析。

(5分)9.前人说李白的诗歌“豪迈飘逸”,上面这首诗能否体现这一特点?请结合全诗作简要赏析。

(6分)《与夏十二登岳阳楼》阅读答案8、答案:1)李白的诗写出了岳阳楼高耸的特点,杜甫的诗写出了洞庭湖的雄浑阔大、气势磅礴的特点。

(2分)(2)李诗用到了衬托的手法,通过“岳阳尽”“川迥”“洞庭开”,即描写岳阳楼周围景物的渺远开阔来衬托岳阳楼的高耸。

颈联的“云间连榻”“天上行杯”也是用衬托的手法来写楼的高耸。

杜诗用到了夸张的手法写出了洞庭湖的浩瀚壮阔。

(3分)9、答案:能体现。

(1)高耸阔大的意象。

首联用一“尽”一“开”两个词,运用陪衬、烘托的手法写出了岳阳楼的高耸,洞庭湖的阔大雄浑。

(2)豪迈飘逸的情感。

颔联用一“引”一“衔”两个动词,运用拟人的手法写出了大雁和君山把愁心带走,把好月送来的情境,表现了李白流放遇赦后高兴舒畅的心情。

(3)想象夸张的手法。

颈联运用想象夸张的手法,写出了岳阳楼高耸入云的情状,在云间“连榻”,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。

(4)尾联凉风习习,衣袖翩翩,仪表潇洒自如,态度超脱豁达,豪情逸兴,溢于言表。

总之,诗人寓情于景,把眼前的景物写得有情有意,和诗人分享着欢乐和喜悦,抒发了潇洒豁达的豪情逸兴,体现了他豪迈飘逸的浪漫主义诗风。

(一点两分,答对三点给满分)《与夏十二登岳阳楼》赏析诗的一两句写登高临远所见到的辽阔景象。

(二)诗歌鉴赏(本题共2小题,9分)阅读下面两首诗歌,完成第15-16题。

与夏十二登岳阳楼李白楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

登岳阳楼杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

注:开元二年,李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。

夏十二,李白朋友,排行十二。

李白登岳阳楼赋诗,使岳阳楼更添一层神秘色彩。

15.下面是对两首诗歌内容与手法的理解和分析,不正确的一项是(3分)A.李诗颔联使用拟人手法,写出了李白流放遇赦的高兴心情。

上句写大雁有意为诗人带走愁心,下句写君山有情为诗人衔来好月,愁去喜来,互相映衬。

B.李诗尾联想象楼高风急,凉风四起,虚写诗人醉后的感受,着笔仍然在写楼高。

C.杜诗首联以“昔”字起句,写早闻洞庭盛名,然到暮年才实现目睹名湖之愿望。

既有初登之喜悦,又有今非昔比、世事沧桑的伤感,百感交集、思绪万千。

D.杜诗颔联的妙处在“坼”“浮”两字,一“坼”一“浮”,以动写静,把洞庭湖的气象描绘得无比壮阔而又生动。

16.有人说,李杜两位诗人不露斧凿之痕写尽了岳阳楼的宏伟壮丽、洞庭湖的浩荡开阔,可谓自然生成。

一切景语皆情语,请结合诗句简要分析两位诗人情感的异同。

(6分)(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)17.补写出下列句子中的空缺部分。

(6分)(1)《红楼梦》中“阿房宫,三百里,住不下金陵一个史”出自《阿房宫》中占地之广,楼宇之高的“________,________”两句。

(2)历史启示我们,要想使国家安定,江山永固,就必须对百姓积聚道德和仁义,正如《谏太宗十思疏》中所说的“________,________”。

(3)辛弃疾擅长描写战争场面,抒情意象的军事化是其词风的突出个性。

他在《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》用“________”五个字描绘出盛大的阅兵场面;又在《永遇乐·京口北固亭怀古》中用“________”这个比喻句形象的描绘出当年刘裕率军北伐、收复失地的威猛气势。

【古诗文阅读】陈与义《登岳阳楼》李白《与夏十二登岳阳楼》

阅读答案

登岳阳楼

(唐陈玉仪)

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

爬到吴、蜀,到湖边和山里去黄昏。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

在古老的风霜中,苍柏老林是无限的忧伤。

与夏十二登岳阳楼

(唐立白)

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁牵走忧伤的心,山载好月。

云间连下榻,天上接行杯。

喝醉后,凉风吹拂,舞袖卷起。

[注释]①夏十二:李白的朋友,排行十二。

②此诗是公元759年秋,李白遇赦回江夏至岳阳时所作。

1.以上两首诗是诗人登上岳阳楼时写的,但诗人表达的情感不同。

请结合内容进行简要分析。

参考答案

黄昏时分,陈玉仪登上了岳阳楼。

虽然他看到了湖面上的平静,但他想到了国家和家庭的崩溃、数千英里的逃亡和过早衰老的悲惨经历。

(1分)表达了一位倒台部长的无尽悲凉,以及他对国家和家庭崩溃的无限悲痛和怨恨。

(1分)

李白登上岳阳楼时极目远眺。

看见湖水壮阔,鸿雁南飞,月升东山,楼高入云等优美景象,诗人又与友人饮酒放乐,翩翩起舞。

(1分)表现了诗人遇赦后一时乐以忘忧的闲适旷达的情怀。

(1分)。

诗歌阅读鉴赏试题与答案:与夏十二登岳阳楼李白

诗歌阅读鉴赏试题与答案:与夏十二登岳阳楼李白

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

与夏十二登岳阳楼

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【注】乾元二年,李白流放夜郎,第二年春天行至巫山时遇赦,回到江陵。

在南游岳阳时,写下了这首诗。

古人评诗时常用“诗眼”的说法,所谓“诗眼”往往是指一句诗中最精炼传神的一个字。

你认为这首诗第二联两句中,“诗眼”分别是哪一个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

答:诗眼分别是“引”和“衔”。

高飞的大雁带走了心中的忧愁与苦闷,月出山中,就像是山为人们衔来了美好与团圆。

懂得人的心意,把好月送来,与诗人共享欢乐的情境)“引”和“衔”两字形象地写出了诗人遇赦后喜悦的心情。

与夏十二登岳阳楼阅读试题及答案

与夏十二登岳阳楼阅读试题及答案

与夏十二登岳阳楼

① 李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

【注释】①开元二年(公元759年),李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。

夏十二,李白朋友,排行十二。

(1)这首诗运用烘托和夸张的手法,写出了岳阳楼的`特点:(请用一个词语概括)。

(2分)

(2)这首诗的颔联千古流传,最妙的当属“引”和“衔”二字,请结合诗句作简要赏析。

(3分)

参考答案:

8.(5分)

(1)(2分)高(高耸、高大、高耸入云等。

意近即可)

(2)(3分)运用了拟人手法(1分),形象、生动地写出了大雁和山懂得人的心意,把愁心带走,把好月送来的情境(1分),表现了李白流放遇赦的高兴心情(1分)。

(1)诗人登楼后观赏到哪些景物?(3分)

(2)颔联“雁引愁心去,山衔好月来”使用什么修辞手法?请简要分析其效果。

(3分)

参考答案:

6.(6分)

(1)(3分)岳阳城、山川、洞庭湖、大雁、月亮、云(不少于3种)。

(2)(3分)拟人修辞手法,赋予雁子、高山以人的情感,生动

地表现作者内心激动、喜悦、愉快之情。

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

(6分)

与夏十二登岳阳楼

李自

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

[注]乾元二年,李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。

(1)诗中的“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。

你认为哪一句更妙,为什么?(4分)

(2)对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。

(2分)

10.(6分)

(1)“雁引愁心去”运用了拟人手法,写出了李白流放遇赦的高兴心情。

这一句写大雁有意为诗人带走愁心,下句写君山有情为诗人衔来好月,愁去喜来,互相映衬。

“引愁心”比“别秋江”更富有感情色彩,且更新颖。

(意思对即可)

答“雁别秋江去”,言之成理亦可。

(2)第三联运用夸张手法写出了岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想象神奇,在云间连榻,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。

(意思对即可)。