第六节 神奇的眼睛

- 格式:ppt

- 大小:6.63 MB

- 文档页数:56

教案:教科版八年级物理上册第4章第6节神奇的眼睛一、教学内容1. 教材章节:教科版八年级物理上册第4章第6节神奇的眼睛2. 详细内容:a. 眼睛的构造及其功能b. 视觉的形成过程c. 近视、远视的成因及矫正方法d. 保护眼睛的方法与注意事项二、教学目标1. 了解眼睛的构造及其功能,理解视觉的形成过程。

2. 掌握近视、远视的成因及矫正方法。

3. 学会保护眼睛的方法与注意事项。

三、教学难点与重点1. 教学难点:近视、远视的成因及矫正方法。

2. 教学重点:眼睛的构造及其功能,视觉的形成过程。

四、教具与学具准备1. 教具:眼睛模型、近视眼镜、远视眼镜、幻灯片。

2. 学具:笔记本、彩笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生谈谈自己或身边人佩戴眼镜的经历,引出本节课的主题。

2. 知识讲解:a. 使用幻灯片展示眼睛的构造,讲解各个部位的功能。

b. 讲解视觉的形成过程,包括光线经过眼球的各个部位,最终形成清晰的物像。

3. 例题讲解:a. 讲解近视的成因:眼球前后径过长或晶状体曲度过大,导致物像落在视网膜前方。

b. 讲解远视的成因:眼球前后径过短或晶状体曲度过小,导致物像落在视网膜后方。

c. 讲解近视、远视的矫正方法:佩戴凹透镜(近视眼镜)或凸透镜(远视眼镜)。

4. 随堂练习:a. 让学生观察近视眼镜和远视眼镜,判断其镜片类型。

i. 小明佩戴近视眼镜,妈妈给他买了一副新的近视眼镜,但是度数更高。

ii. 小华患有远视,医生建议她佩戴凸透镜进行矫正。

5. 保护眼睛的注意事项:a. 长时间看书、使用电子设备时,每隔一段时间要让眼睛休息。

b. 保持正确的读书姿势,眼睛与书的距离适中。

c. 定期进行眼部检查,及时发现并矫正视力问题。

六、板书设计1. 眼睛的构造及其功能2. 视觉的形成过程3. 近视、远视的成因及矫正方法4. 保护眼睛的方法与注意事项七、作业设计1. 作业题目:a. 简述眼睛的构造及其功能。

b. 描述视觉的形成过程。

沪科版八年级物理第四章第六节《神奇的眼睛》教学设计一、教学内容本节内容选自沪科版八年级物理第四章第六节《神奇的眼睛》。

教材主要介绍了眼睛的构造、视觉的形成、以及近视眼的成因、预防和矫正方法。

具体章节内容如下:1. 眼睛的构造:角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体等组成。

2. 视觉的形成:光线经过眼球内部折射,刺激视网膜上的感光细胞产生神经冲动,传至大脑皮层的视觉中枢形成视觉。

3. 近视眼的成因、预防和矫正:长时间近距离作业、光线不足等因素导致晶状体过度变凸,形成近视眼。

可通过调整用眼习惯、增加户外活动、佩戴凹透镜眼镜进行预防和矫正。

二、教学目标1. 了解眼睛的构造和视觉的形成过程,理解近视眼的成因、预防和矫正方法。

3. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:近视眼的成因、预防和矫正方法。

2. 教学重点:眼睛的构造、视觉的形成过程。

四、教具与学具准备1. 教具:眼球模型、视觉形成过程图示、近视眼成因图示。

2. 学具:学生课本、练习册、笔。

五、教学过程1. 引入:通过展示一张近视眼的图片,引导学生思考近视眼的成因和预防方法。

2. 讲解:介绍眼睛的构造和视觉的形成过程,讲解近视眼的成因、预防和矫正方法。

3. 示例:以近视眼为例,讲解其成因和矫正方法,引导学生理解并掌握相关知识。

4. 练习:布置随堂练习,让学生运用所学知识解答实际问题。

六、板书设计1. 眼睛的构造:角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体等。

2. 视觉的形成:光线经过眼球内部折射,刺激视网膜上的感光细胞产生神经冲动,传至大脑皮层的视觉中枢形成视觉。

3. 近视眼的成因:长时间近距离作业、光线不足等。

4. 近视眼的预防和矫正:调整用眼习惯、增加户外活动、佩戴凹透镜眼镜。

七、作业设计1. 题目:请结合自己的用眼习惯,分析可能导致近视眼的原因,并提出相应的预防和矫正措施。

2. 答案:根据个人实际情况,分析用眼习惯中的不足,提出改进措施,如合理安排近距离作业时间、保证充足的户外活动等。

第六节神奇的眼睛学习目标导航1.了解照相机的原理,对比照相机与眼睛的结构,认识眼睛看物体的机理。

2.认识近视眼、远视眼的成因及矫正方法。

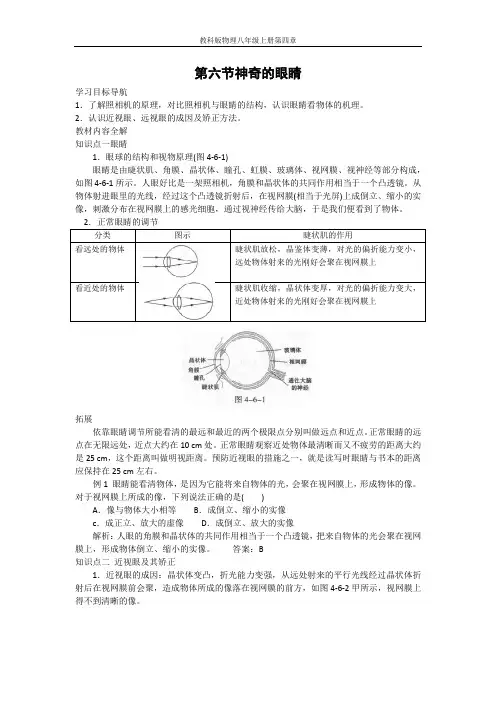

教材内容全解知识点一眼睛1.眼球的结构和视物原理(图4-6-1)眼睛是由睫状肌、角膜、晶状体、瞳孔、虹膜、玻璃体、视网膜、视神经等部分构成,如图4-6-1所示。

人眼好比是一架照相机,角膜和晶状体的共同作用相当于一个凸透镜。

从物体射进眼里的光线,经过这个凸透镜折射后,在视网膜(相当于光屏)上成倒立、缩小的实像,刺激分布在视网膜上的感光细胞,通过视神经传给大脑,于是我们便看到了物体。

拓展依靠眼睛调节所能看清的最远和最近的两个极限点分别叫做远点和近点。

正常眼睛的远点在无限远处,近点大约在10 cm处。

正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离大约是25 cm,这个距离叫做明视距离。

预防近视眼的措施之一,就是读写时眼睛与书本的距离应保持在25 cm左右。

例1 眼睛能看清物体,是因为它能将来自物体的光,会聚在视网膜上,形成物体的像。

对于视网膜上所成的像,下列说法正确的是( )A.像与物体大小相等B.成倒立、缩小的实像c.成正立、放大的虚像D.成倒立、放大的实像解析:人眼的角膜和晶状体的共同作用相当于一个凸透镜,把来自物体的光会聚在视网膜上,形成物体倒立、缩小的实像。

答案:B知识点二近视眼及其矫正1.近视眼的成因:晶状体变凸,折光能力变强,从远处射来的平行光线经过晶状体折射后在视网膜前会聚,造成物体所成的像落在视网膜的前方,如图4-6-2甲所示,视网膜上得不到清晰的像。

2.近视眼的矫正:矫正近视眼,可以戴用凹透镜制成的近视眼镜(图4-6-2乙),使光线变得发散,使远处物体的像恰好成在视网膜上。

教材问题全解(见教材第79页实验探究)(1)目的:探究近视眼的成因。

(2)器材:蜡烛、近视眼镜、凸透镜(相当于近视眼的晶状体)、光屏。

(3)探究过程:①近视眼镜与凸透镜组合,确定近视眼视网膜的位置(成清晰像时,光屏的位置)②拿开眼镜,光屏上的像变模糊,表示的是近视眼看物体的情形③保持蜡烛与透镜位置不动,向透镜移动光屏,再次成清晰的像,是近视眼实际成像的位置;④从物体发出的光线经过近视!眼的晶状体后会聚在视网膜的前面。