抗日老兵故事系列---叶于良

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:4

抗日英雄小故事简介历史故事具有生动的情节和丰富的内容,很容易在人们的脑海中留下印象,下面这些是小编为大家推荐的几篇抗日英雄小故事简介。

抗日英雄小故事简介1:陈赓和小兵的故事那是深秋的一天,太阳偏西了。

由于长在荒无人烟的草地上行军,常常忍饥挨饿,陈赓同志感到十分疲惫。

这一阵他掉队了,牵着那匹同样疲惫的瘦马,一步一步朝前走着。

忽然,看见前边有个小红军,跟他一样,也掉队了。

那个小家伙不过十一二岁。

黄黄的小脸,一双大眼睛,两片薄嘴唇,鼻子有点儿翘,两只脚穿着破草鞋,冻得又青又红。

陈赓同志走到他跟前,说:“小鬼,你上马骑一会儿吧。

” 小鬼摆出一副满不在乎的样子,盯着陈赓同志长着络腮胡子的瘦脸,微微一笑,用一口四川话说:“老同志,我的体力比你强多了,你快骑上走吧。

” 陈赓同志用命令的口吻说:“骑一段路再说!” 小鬼倔强地说:“你要我同你的马比赛啊,那就比一比吧。

”他说着把腰一挺,做出个准备跑的姿势。

“那,我们就一块儿走吧。

” “不。

你先走,我还要等我的同伴呢。

” 陈赓同志无可奈何,从身上取出一小包青稞面,递给小鬼,说:“你把它吃了。

” 小鬼把身上的干粮袋一拉,轻轻地拍了拍,说:“你看,鼓鼓的嘛。

我比你还多呢。

” 陈赓同志终于被这个小鬼说服了,只好爬上马背,朝前走去。

他骑在马上,心情老平静不下来,从刚才遇见的小鬼,想起一连串的孩子。

从上海、广州直到香港的码头上,跟他打过交道的那些穷孩子,一个个浮现在他眼前。

“不对,我受骗了!”陈赓同志突然喊了一声,立刻调转马头,狠踢了几下马肚子,向来的路奔跑起来。

等他找到那个小鬼,小鬼已经倒在草地上了。

陈赓同志吃力地把小鬼抱上马背,他的手触到了小鬼的干粮袋,袋子硬邦邦的,装的什么东西呢?他掏出来一看,原来是一块烧得发黑的牛膝骨,上面还有几个牙印。

陈赓同志全明白了。

就在这个时候,小鬼停止了呼吸。

陈赓同志一把搂住小鬼,狠狠地打了自己一个嘴巴:“陈赓啊,你怎么对得起这个小兄弟啊!”抗日英雄小故事简介2:95岁抗战老兵“不做亡国奴”1938年,李老在涟水石湖乡村师范。

我的姥爷—抗日老兵抗美援朝志愿兵陈万举革命军魂在写这篇文章之前我酝酿的了很久,因为不知道怎么写才好,是写好还是不写好。

今年是建国70周年抗美援朝纪念日,国家从上到下都在倡导抗美援朝的精神,在铭记1950年抗美援朝的英雄战士,因为他们值得可歌可泣。

才疏学浅的我不能立即下笔,因为怕写不好,感觉这是一个重要的时刻,如何利用文字来讲述一名抗美援朝老兵的经历,和他老人家至深的情谊这个需要拿捏好一个度,是赞美还是歌颂,想着想着我就思绪回到了我小时候。

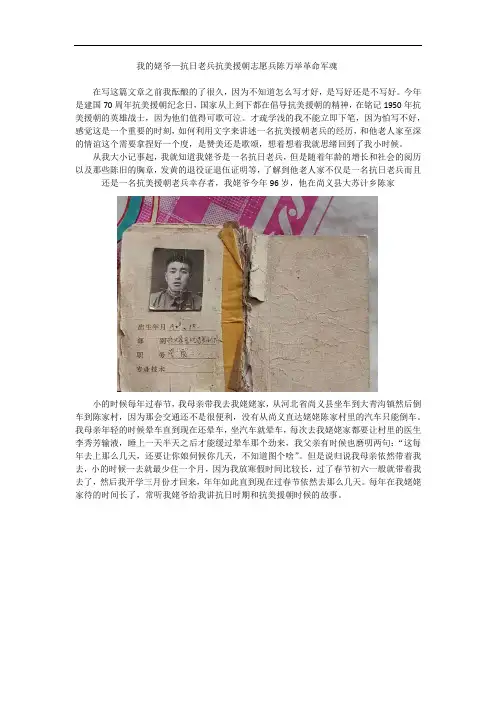

从我大小记事起,我就知道我姥爷是一名抗日老兵,但是随着年龄的增长和社会的阅历以及那些陈旧的胸章,发黄的退役证退伍证明等,了解到他老人家不仅是一名抗日老兵而且还是一名抗美援朝老兵幸存者,我姥爷今年96岁,他在尚义县大苏计乡陈家小的时候每年过春节,我母亲带我去我姥姥家,从河北省尚义县坐车到大青沟镇然后倒车到陈家村,因为那会交通还不是很便利,没有从尚义直达姥姥陈家村里的汽车只能倒车。

我母亲年轻的时候晕车直到现在还晕车,坐汽车就晕车,每次去我姥姥家都要让村里的医生李秀芳输液,睡上一天半天之后才能缓过晕车那个劲来,我父亲有时候也磨叨两句:“这每年去上那么几天,还要让你娘伺候你几天,不知道图个啥”。

但是说归说我母亲依然带着我去,小的时候一去就最少住一个月,因为我放寒假时间比较长,过了春节初六一般就带着我去了,然后我开学三月份才回来,年年如此直到现在过春节依然去那么几天。

每年在我姥姥家待的时间长了,常听我姥爷给我讲抗日时期和抗美援朝时候的故事。

到我姥姥家一般都是晚上五六年了,有时候赶上坝上下雪路不好走,车开的慢有时候车出故障要要晚上八九点钟。

但是无论去的早去的晚我姥姥家里人都很多,年年如此天天也如此,因为他们都愿意去听听我外公讲抗日时期的故事,进了姥姥家里面坐着一炕人,地上小板凳上坐着的,还有依着柜子站立着的,家里烟雾缭绕但是也很热闹,小时候的我就很爱热闹,到了我姥姥家除了我那几个舅舅之外还和一个盲人二舅经常玩,现在回想起来都很是怀念。

讲述抗战老兵的感人故事

在二战期间,日军入侵中国,中国人民进行了艰苦卓绝的抗战。

在这场战争中,有无数的中国军人英勇抗敌,其中许多老兵至今仍在世,他们的故事让人感动。

有一位老兵叫李大爷,他当年是中国军队中的一名士兵。

当日军进攻他的家乡时,他毅然加入了抗日队伍并参加了几年的战斗。

在战争中,他曾被炮弹炸伤,但他没有放弃,一直坚持战斗。

最终,他幸存了下来,但他的许多战友都牺牲了。

另一位老兵王大爷,他是抗战时期的一名狙击手。

他在战争中一度被日军围攻,但凭借着他的勇气和技能,他成功逃脱了。

他说:“在那个时候,我们没有太多的选择,只能拼命战斗。

为了保卫我们的祖国,我们必须放下一切,即使面对死亡也不能退缩。

”

还有一位老兵张大爷,他是在战争中受了伤的。

他在医院里度过了长达数月的康复期,但他从未放弃过战斗。

他说:“我是为了祖国而战,如果我不能完成自己的使命,我会觉得非常遗憾。

我必须坚持下去,直到战争结束。

”

这些老兵的故事让人感受到他们的勇气和坚韧。

他们在战争中经历了许多磨难,但他们从未放弃,一直坚持战斗。

他们为祖国献出了自己的青春和生命,值得我们永远铭记。

- 1 -。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

9旬老兵回忆抗日因刺杀川岛芳子未成功被捕

导语:“我也经常给儿女讲抗战的经历,希望他们爱国。

只有国家好了,才有个人的好!”抗日杀奸团老团员叶于良17岁投身抗日运动,他表示年轻人了解

“我也经常给儿女讲抗战的经历,希望他们爱国。

只有国家好了,才有个人的好!”抗日杀奸团老团员叶于良17岁投身抗日运动,他表示年轻人了解抗战历史非常有必要。

和平时代不需要年轻人去打仗了,积极、努力地建设国家,让国家更富、更强就是爱国。

中国人民抗日战争纪念馆馆长沈强表示,抗战馆已连续7年在清明节举办“清明节的铭记”主题教育活动。

目前,“清明节的铭记”专题已在中国人民抗日战争纪念馆上线,专题介绍了抗日战争中为国捐躯的300位英雄的生平及北京地区40位抗日英雄的抗战故事,网友可以通过网上献花、寄语等方式祭奠先烈。

同时开设了“抗战故事征集启事”板块,面向网友征集抗战故事。

新开辟的“网民抗战寄语视频”,已经集纳了35位网民的缅怀先烈寄语。

另外,抗战馆抗战精神宣传志愿者还将继续走进学校、走进社区、走进军营,以专场演出的形式弘扬抗战精神、纪念抗战胜利70周年。

9旬老兵忆抗日:曾刺杀川岛芳子

叶于良老人今年93岁,思维清楚、身体硬朗。

昨天的纪念现场,退役老战士演唱歌曲《大刀向鬼子头上砍去》时,他在台下跟着一起唱了出来。

“我喜欢这首歌,拿刀砍鬼子,痛快!”

叶于良出生在北平,七七事变时他刚上中学,便瞒着家人加入了青年学生自发组织的“抗日杀奸团”,杀汉奸、杀鬼子,因刺杀日本女间谍川岛芳子未成功被捕。

生活常识分享。

一个抗战老兵的故事抗战老兵,从战火中走来,见证了中国的战争、解放和发展时期,值得后人敬仰。

小编整理了有关抗战老兵的故事,让我们一起重温他们的战火岁月:在金郝庄镇张伴屯村街头,经常看见一位腰杆挺直、说话大嗓门、身穿绿军装的老人。

他就是87岁的王仲秀。

一起看看以下一个抗战老兵的故事吧!“我是一个抗战老兵。

我这身绿军装里藏着太多过去的故事。

”这是临清市金郝庄镇唯一一名健在的抗战老兵王仲秀经常挂在嘴上的一句话。

16岁参加抗日游击队金郝庄镇是革命老区。

当时,王仲秀的家乡张伴屯村有一位村民吕子明的街坊,是游击队员。

1944年,吕子明找到16岁的王仲秀,给他讲抗日救国的道理。

从那天开始,“打日本鬼子”这句话一直萦绕在王仲秀脑海里。

作染坊掌柜的父亲不同意王仲秀去投奔游击队,无奈王仲秀去意已决。

一天半夜,他摸黑穿上衣服,悄无声息地拉开门闩,去找吕子明,成为一名抗日游击队员。

为了保护家人,王仲秀曾经化名“李英才”。

在游击队,他配发了一杆长枪,8发子弹,空着的子弹夹,是用秫秸秆填充的。

平时,他和队员一起在村头放哨站岗,和村民装束一样,若无其事地在身边放一个篮子,篮子里放着三四枚手榴弹,手榴弹上用一把草盖着作掩护。

抗战老兵与鬼子兵交上了火1944年秋天的一个晚上,熟睡中的游击队员被集合哨惊醒。

随后,队伍就出发了。

队伍从魏湾镇秦薛王刘村出发,走到西南一里半的地方,与日军和“皇协军”遭遇,对方冒充是“武训独立团”,耳尖的王仲秀听见有大盖枪皮盖的响声和皮靴踩地的声音,马上告知当时带队的永智县委书记、后任中组部第一副部长的赵振清:“敌人想包围我们!”识破日军的伎俩后,游击队与之交上了火。

因敌众我寡,我方死伤十几人。

赵振清决定组织撤退,王仲秀打了最后一枪,丢下身上的手榴弹和米袋子,跟着队伍迅速后撤。

当撤离到为湾村西边小运河对岸时,为了迷惑鬼子,游击队的机枪和长枪集中火力向鬼子喷射,鬼子以为是主力部队,不敢恋战,未敢追杀。

“其实,当时游击队只有100多人。

抗日烈士的英勇故事历史就是过去出现过、发生过的人和事,具有时间久远、不可重现的特点 ,下面这些是小编为大家推荐的几篇抗日烈士的英勇故事。

抗日烈士的英勇故事1:抗战老兵王启超在安徽省六安市舒城县万佛湖镇街道的一处普通居民老宅,笔者见到了现年96岁高龄的抗战老兵王启超。

得知来意,老人从座椅上颤颤巍巍地站起来,紧紧握住记者的双手。

眼前的老人,显得非常平和。

谁能想到,这张如此慈祥平和的面容下,隐藏着怎样惊心动魄的传奇:70多年前,在抗日战场上,他与日本侵略者大小交战了百余次,右腿被子弹贯穿,先后4次闯过了鬼门关,一腔热血染红了战袍。

细细回忆往事,王启超老人眼眶里泛起泪花:“在抗日杀敌的战场上,脑袋其实是别在裤腰带上的。

身边战友一个接一个倒下,也让我做好了战死沙场的准备。

”“我是1938年10月入的伍,那年十九岁。

家里共有三个兄弟,必须要出一个壮丁去参军,我舍不得亲兄弟上战场,自己就主动要求去了,在当地的地炮连当文书。

”王启超向记者介绍,他初中毕业后就直接参军,当年11月就上了战场,那是自己参军后抗日的第一仗。

部队与日军激战时,日军已打到霍山漫水河镇,他们与日军打得非常惨烈,双方伤亡都很惨重,死尸成山,血流成河。

河道里漂的都是日本士兵的尸体。

“我和战友临时学了几句日语,就跑去前线喊话让他们投降。

”王启超老人说到这里,不禁坐直了身板,他思路清晰,所经历过的大小战争至今还历历在目,并清楚地喊出了当时学的几句日语:“放下武器,优待战俘。

”1938年12月,经过漫水河的激战,部队伤亡惨重,战斗非常激烈,绝大多数战友都是在战争中牺牲了。

随后,王启超所在的地炮连去毛坦厂镇进行休整,正好遇上黄埔军校第七分校招考学生。

由于他成绩优异,表现出色,通过推荐和层层考核,最终被西安以南四十里的王曲镇的黄埔军校第七分校录取,入校时并被编入第十七期学员。

由于当时黄埔军校的教学非常严格。

对新入伍的学员先要培训六个月,合格后才能进行第一期军官教育,六个月后考核再合格后才能进入第二军官区,继续为期六个月的学习。

■ 袁庭僚燃尽青春叶正红 ——记优秀退役军人叶红良113服役的理想火花,连夜晚做梦都喊出“一二一”来。

一段岁月,生死瞬间,刻骨铭心;一种精神,赴汤蹈火,映照终生。

青春有梦,穿越乱石泥沙。

1976年2月,叶红良实现了美好的愿望,以满腔的拳拳报国之心入伍服役,青春的七彩板上从此多了一抺别致的草绿色。

生性倔强、不服输的叶红良,志在必得,在军营逢先必争,逢优必夺。

在团机炮连130多名战士中,无论队列、投弹、射击训练,还是单双杠、木马军体训练,都是名列前茅。

第二年,他升任了机炮班班长,兵头将尾,有模有样,流动红旗常被他所在的班夺得。

连队的驭手班有16名清一色的城市兵,有些刺儿头,是老大难班,换了几任班长都败下阵来。

分管驭手班的副连长实在棘手,挑兵点将,在连长面前磨了半天,终于把叶红良调到驭手班任班长。

不负众望,正赶上开展“三讲”活动的叶红良,借势而为,多措并举,既要管好人,也要管好骡马。

他处处“向我看齐”,事事做出样子,不到半年时间,驭手班发生了从未有的新变化。

叶红良一炮走红,团里给他荣记了个人三等功,当他的父亲收到立功喜报时,高兴得合不拢嘴,逢人便说儿子有出息。

叶红良当年被团里选送到师教导队骨干集训,成了团里的军事训练骨干标兵,不久,被党组织吸收发展入党,选为重点培养对象,同年入伍的战友羡慕不已,就连比他早入伍的老兵也咋舌称赞。

血性男儿显本色,战士无畏赴沙场。

1979年国际风云动荡不安,南疆战事一触即发。

当兵三年的叶红良和许多指战员一样,个个摩拳擦掌,积极响应国家号召,要求从陆军60师调到即将开拔的豫西参战部队43军128师384团,分配到一营机枪连。

经过动员训练,一路征尘开赴自卫还击作战一线。

日夜坚守猫耳洞,勇士无敌卫疆土。

叶红良所在连队是配属作战,主要任务是配合主力部队攻下长条山后迅速跟进坚守阵地。

长条山虽没有扣林山、法卡山、老山的山势险要高峻,可树林连片,杂草丛生,怪石嶙峋,密度之大,便于设兵隐藏,是我军向前进攻的必经通道。

抗战老兵英雄事迹抗战老兵英雄事迹(精选篇1)历史会被尘封,但不会被掩盖,更不会被扭曲。

老兵还原了我们真正的罪行。

老兵介绍了日寇在江苏沛县沦陷区的暴行,其中一位名叫瞪眼贼的日寇宪兵队长在沛县杀人放火,犯罪累累。

到底有多少人被瞪眼贼杀了,或许史料中都不能给出一个准确的数字,它所统治的特高科更是一个杀人魔窟,群众被抓进去几乎活不下去,日寇对被捕群众施以各种酷刑,然后拉去当活靶,喂狼狗。

然而,在历史记载中,被瞪眼贼折磨的群众也有幸存者,她还是个女人。

日寇占领沛县后,中山街钟楼附近有一家鞋店,主人叫张会东。

然而,在战争时期,人们生活困难,很少有人有钱做鞋,所以生意不是很好。

此外,当地物价飞涨,生活越来越困难。

无奈之下,他的妻子安民去捡粪卖钱补贴家庭。

安民每捡到足够的粪便就要挑到城北郊区去卖钱,有时候因为天黑来不及回城,也会在那儿过夜。

尽管安民只是一个贫穷的女人,但他也知道国仇家恨,所以她偶尔也会向中国军队提供一些日军信息,后来她被发展成交通员。

安民总是到城北去,虽然她的确是为了卖粪赚钱,但还是引起了日本鬼子的怀疑,他们先命令二鬼子去调查,二鬼子调查后也实事求是地告诉日寇,她没问题。

但是日本人并不相信,他们对二鬼子大发雷霆,骂他们没用,无论有无异常,都先把安民抓到特高科里关。

那儿,日寇每天审讯安民,各种严刑拷打,不给她吃饭,用木炭烫她的身体,无奈安民守口如瓶,只承认是捡粪的。

日本人不知道情报就继续折磨她。

今天,我们无法想象安民在那些日子遭受了什么样的罪行,也不知道什么样的毅力让她保持了底线,坚决拒绝承认向中国军队发送情报。

但历史记载,在她遭受长期虐待后,她的精神逐渐失常,没有出卖战友。

一个多月后,安民瘦骨嶙峋,生命垂危。

日本人失败了。

当他们看到安民无法生存时,他们通知他的保长和几个邻居一起保证她。

安民也成了阎王殿里唯一一个活着的人,但她最终活不下去,回家后不久就死了。

抗战老兵英雄事迹(精选篇2)虽然未曾蒙面却是一生相随,62年,22000多个日夜。

短文主要写了老兵的三件事是什么那三件事阅读下面的文字,完成下面试题。

老兵刘建超①老兵是个粗人,1948年6月,老兵跟随华东野战军挺进中原,解放古城开封时,他担任爆破分队的队长。

开封守敌长期经营城防工事,形成了永久性的防御体系。

城外挖有战壕,深宽各有一丈有余,挖战壕用来加厚城墙。

城门外筑有三角地堡群,城外200米以内的住房都拆迁了,形成了一片开阔的地带。

老兵负责爆破宋门关。

宋门关的守敌仗着城墙墙高壁厚地势险要阻止了部队的进攻。

老兵率兵冒着密集的炮火连续两次对城墙实施了爆破,都因威力不足,城墙未炸开。

老兵急红了眼,将两个炸药包捆扎在一起,又上。

通信员扯住老兵的胳膊:“队长,我去!”老兵一脚把通信员踢开,对机枪手吼着:“你给老子狠狠地打!”机枪手端起机枪,将猛雨般的子弹扫向城头。

老兵身捷如猿,左蹿右跳,连滚带爬地摸到了墙根。

一声巨响,城墙裂开了个缺口,部队攻上了城头。

老兵烤焦的衣裤被子弹弹穿了六七个洞,他却一点也没伤着,老兵拍拍头,十分得意地对自己的部下说:“看到没,子弹也欺软怕硬。

”部队开庆功宴,首长点名让老兵发言,老兵背了大半宿的发言词,一登台就忘了个精光,干脆挥一挥手,说:“也没什么了不起的,就是往城墙送了三次炸药包。

”笑声比掌声还热烈。

②建国初期,军区办了干部文化补习班,当了团长的老兵又在文化补习班当班长。

拿顺了枪的手就是拿不顺笔,每节课老兵都要折断几支铅笔,老兵着急上火,腮帮子肿得老高。

教员说,学习像你炸碉堡一样,有困难。

只要你有勇气和恒心,没有攻不下的堡垒。

老兵心想,说的是呢。

便下了狠劲儿,几个月不回家。

一天,教员交给老兵一封信,说:“团长,你把收信人和写信人的地址写颠倒了。

”老兵摸着头,憨憨地笑着说:“收到没收到也没啥,只是想让你嫂子知道我也能给她写信了。

”学员们起哄,拆开了信,信上只有一句话:“老婆子,你吃了吗?”③补习班有个学员姓王,爱摆老架子。

有次他骂了教员。

老兵找学员谈话:“你立过几次功?”王学员神气地摆摆头:“三次!”老兵说:“我才立了五次,你立了啥功?”王学员底气不足:“一个一等功,两是二等功。

抗日英雄小故事简介历史故事具有生动的情节和丰富的内容,很容易在人们的脑海中留下印象,下面这些是我为大家推荐的几篇抗日英雄小故事简介。

抗日英雄小故事简介1:陈赓和小兵的故事那是深秋的一天,太阳偏西了。

由于长时间在荒无人烟的草地上行军,常常忍饥挨饿,陈赓同志感到十分疲惫。

这一阵他掉队了,牵着那匹同样疲惫的瘦马,一步一步朝前走着。

忽然,看见前边有个小红军,跟他一样,也掉队了。

那个小家伙不过十一二岁。

黄黄的小脸,一双大眼睛,两片薄嘴唇,鼻子有点儿翘,两只脚穿着破草鞋,冻得又青又红。

陈赓同志走到他跟前,说:"小鬼,你上马骑一会儿吧。

" 小鬼摆出一副满不在乎的样子,盯着陈赓同志长着络腮胡子的瘦脸,微微一笑,用一口四川话说: "老同志,我的体力比你强多了,你快骑上走吧。

" 陈赓同志用命令的口吻说:"骑一段路再说!" 小鬼倔强地说:"你要我同你的马比赛啊,那就比一比吧。

"他说着把腰一挺,做出个准备跑的姿势。

"那,我们就一块儿走吧。

" "不。

你先走,我还要等我的同伴呢。

" 陈赓同志无可奈何,从身上取出一小包青稞面,递给小鬼,说:"你把它吃了。

" 小鬼把身上的干粮袋一拉,轻轻地拍了拍,说:"你看,鼓鼓的嘛。

我比你还多呢。

" 陈赓同志终于被这个小鬼说服了,只好爬上马背,朝前走去。

他骑在马上,心情老平静不下来,从刚才遇见的小鬼,想起一连串的孩子。

从上海、广州直到香港的码头上,跟他打过交道的那些穷孩子,一个个浮现在他眼前。

"不对,我受骗了!"陈赓同志突然喊了一声,立刻调转马头,狠踢了几下马肚子,向来的路奔跑起来。

等他找到那个小鬼,小鬼已经倒在草地上了。

陈赓同志吃力地把小鬼抱上马背,他的手触到了小鬼的干粮袋,袋子硬邦邦的,装的什么东西呢?他掏出来一看,原来是一块烧得发黑的牛膝骨,上面还有几个牙印。

七十年代老兵的感人故事

七十年代,战火纷飞。

有一位年轻人叫张华,他毅然决定参军,挺身而出,为国家的自由和人民的幸福而奋斗。

在部队里,张华积极训练,认真学习,很快成为了一名合格的士兵。

他与战友们相互扶持,携手前行,赢得了战争中的胜利。

可是,在一次战斗中,张华不幸中弹,身受重伤。

他经历过战壕里的凄惨、火烧村庄的惨痛,也经历过医院里的痛苦和绝望。

但即使如此,他从未放弃对国家和人民的信念,甚至还坚持写给妻子的信,让她不要为自己的遭遇难过。

经历了多年的治疗和康复,张华终于恢复了健康。

虽然身体已经不如以前,但他依然义无反顾地投身到国家的建设中。

他为农村、为山区、为偏远地区的发展奔走,始终保持着初心。

他用自己的实际行动,践行着当年参军的誓言。

如今,张华已经年近七十。

他回首过去,那些难忘的岁月历历在目,但他从未忘记自己的初心。

他用自己的经历告诉晚辈,爱国不仅是嘴上说说,更是实实在在的行动。

抗战经典简短小故事5篇抗日战争简称抗战,指20世纪中期第二次世界大战中,中国抵抗日本侵略的一场民族性的全面战争。

那么你知道在抗战中的故事有哪些吗?下面是小编整理的抗战经典简短小故事5篇,欢迎大家阅读分享借鉴。

抗战小故事1九岭人夺马有功驻在易家的日军野炮队,每天早晚总是要打几炮,一方面借以恐吓游击队,一方面也是他们一种起居的行动信号。

1939年8月的一个晚上,何婆桥的徐先卯、徐先发听到一阵炮声响后,他们知道敌人归队了。

便溜回家来看看。

走至窗下,见房中熊熊大火烧着,有个日军睡在火旁还鼾声呼呼。

他二人一商量,机会难得,提个活的领赏去。

立即轻轻地将门弄开,走到日军身边,一个卡颈子,一个捉脚,等敌人惊醒时,已是五花大绑,捆得结结实实,连夜送到新十一师,真的获了重奖。

还有一回,日军从长沙方向溃退下来,一个掉队的敌人牵着两匹马向何婆桥而来。

徐先卯发现后,邀着徐先发、徐丙正等人,守在坳上准备大量的石头,徐先发就抄小路跟在马后。

等敌人赶着两匹马慢吞吞地经过坳上岩下时,山上的石头向下猛砸,敌人想往回跑,徐先发正在后面捕捉,打得日军抱头鼠窜,焦头烂额,倒在地上断了气。

然后,他们牵着马往万家山跑。

不意日本的军马都受过训练的,走了一段路就不走了,往回跑。

徐先发就跃上去抱住一匹马的颈子,拉着缰绳,众人在后面狠打,方牵到何婆岭。

送了一匹到师部,另一匹杀着做了下酒菜。

抗战小故事2在1935年11月,赵一曼率领的部队被日伪军包围,她要团长带队突围,自己担任掩护,左手手腕中弹负伤。

她在村里隐蔽养伤被敌人发现,奋起迎战时左大腿骨被子弹打穿,因流血过多昏迷而被捕。

她被押到哈尔滨伪滨江省警务厅受刑后几度昏迷,仍坚贞不屈。

她生命垂危时,日寇担心死去得不到口供,把她送进哈尔滨市立第一医院监视治疗。

负责看守她的伪满警察董宪勋和医院女护士韩勇义,都为她的英勇所感动,又听她宣传抗日救国的道理,于是决心参加抗联队伍。

在二人帮忙下,她于1936年6月28日深夜逃出哈尔滨,朝抗日游击区的方向走。

抗日英雄他们的英勇事迹永远激励着我们前行抗日英雄:永远激励我们前行的英勇事迹抗日战争是中国历史上一段极其残酷且艰苦的岁月。

在这个期间,无数英勇的抗日英雄为了民族的尊严和自由,毅然决然投身战斗。

他们的英勇事迹不仅鼓舞了整个中国民族,也深深影响着后代的前行。

本文将呈现几位抗日英雄的事迹,让我们铭记他们的牺牲和奉献。

一、乔良:勇敢捍卫国家领土乔良,江苏徐州人,是一位杰出的抗日英雄。

在日军侵略的年代,乔良率领中国军队奋勇抗敌,展现出极高的军事才能和英勇无畏的精神。

他带领部队多次成功击退日军的进攻,并在广大中国人民中树立了崇高的榜样。

乔良的坚韧和勇敢激励着我们,让我们感受到保卫国土的重要性,并为之奋斗。

二、邓子恢:浴血奋战,保卫家园邓子恢,湖南永兴人,他是抗日战争中的另一位英勇将领。

邓子恢率领部队在百团大战中展现出了惊人的战斗力和不屈不挠的意志。

他的部队以小股兵力包围日军,并展开了连续的猛烈进攻,为保卫祖国做出了卓越的贡献。

邓子恢的英勇事迹激励着我们,让我们明白团结和勇往直前的力量是无可阻挡的。

三、叶挺:主持夜袭,击溃敌军叶挺,江苏吴江人,他是中国红军的杰出领袖之一。

叶挺在抗日战争中领导过多次精确的夜袭行动,打击了日军的后方,给抗日战线带来了重大的战略优势。

他的战术布置和指挥才能展示了中国军队的实力,并给敌军造成了巨大的损失。

叶挺的智勇双全激励着我们,让我们懂得胜利来自于智慧和毅力。

四、刘胡兰:献出年少生命的抗日英雄刘胡兰,河北省寿县人,是一位勇敢的女抗日英雄。

尽管她年纪幼小,但她毅然投身抗战,出色地执行了各种任务。

然而,她最终被敌人抓获并遭到残忍的杀害。

刘胡兰的牺牲激励着我们,让我们认识到年龄和性别不是奉献的阻碍,每一个人都可以成为英雄。

五、徐海东:忍辱负重,组织武装抗敌徐海东,山东聊城人,是中国共产党的优秀党员和抗日英雄。

他积极组织地下军队,进行抵抗战斗,并潜入日军内部情报工作。

尽管他在敌人面前受尽酷刑,但他始终坚守信仰,并为了胜利坚持到了最后一刻。

96岁抗战老兵讲述真实的历史:日军的忍耐与坚毅内容摘要:年轻时,曾住在西湖边上的大宅子里,而现他却蜗居在12平方米的房改房中。

但比起个人的苦难,老人更愿意讲诉战争之酷、救亡之艰。

“死人不会说话”,他说,活着哪怕一天,就要替死去的战友说话。

天气晴好时,杭州老人钱青会到西湖边走走。

小时候他家就在西湖边上,足足1600平米的宅子,站在楼上望,“湖水就像地面一样”,船只贴着房子滑过。

现在,他96岁,蜗居在4公里外一处12平方米的房改房。

湖山还是那一片湖山,昔时少年却已老迈,消逝的是光阴,残破的是命运。

其实人生也有过另外一种可能——如果1949年,他没有选择留在大陆,按照他那些去了台湾的黄埔同学的说法,以他的出身和8年抗战经历,“至少也是个中将”。

而留下的他,沦为阶下囚。

整整一个甲子的漫长岁月,他身边连说话的人都没有,“白发苍苍,独对孤灯,人生如梦,总有醒时”。

直到2011年,一位作家在网络上公开了他的信息,最多时每天一百多个电话、雪片般的书信纷至沓来,有的甚至来自英国、德国、日本。

年轻的孩子们对他说得最多的是:我们想知道真实的历史。

深藏的记忆终于等来迟到的倾听者。

比起个人的苦难,老人更愿意讲诉战争之酷、救亡之艰。

“死人不会说话”,他说,活着哪怕一天,就要替死去的战友说话。

耄耋老人的年轻粉丝上午九时四十分,正是大学里课间休息的时间点,一个叫“青果会”的QQ群开始活跃起来。

“早上给爷爷打电话没人接,爷爷会去哪呢?”这是一个80后女孩建立的粉丝群,年龄最小的90后,最大的50后。

他们所“粉”的不是演艺明星,而是一位清贫的杭州老人。

老人名叫钱青,他的粉丝自称“青果”。

现年96岁的钱青是一名国军抗战老兵,参加过诸多重要战役。

解放战争爆发前,他自愿离开前线去杭州军械仓库当管理,并在1949年把库藏献给解放军。

也是那一年,钱青做出让他后来百感交集的选择,在李济深劝说下,他没有随国民党撤往台湾。

现实却与愿望背离,憧憬新生活的他被以“反革命”之名劳动改造,此后近30年失去自由的日子,妻离子散,无尽辛酸。

致敬抗日老兵,报国不改初心。

【宇文老师语录】什么话都不多说,只要你是有血性的青年,看了下面的抗战老兵的简介,你的灵魂就会被深刻撼动。

看完了不要忘记点赞和动动手指分享本文到你的朋友圈,让更多的学生、教师、家长来到我们的这个温馨又热闹的大家庭哟!当然,打赏个一块两块,都会让宇文老师足足感动一年。

------------------------------------------正文致敬抗日老兵,报国不改初心。

山川不改仗英雄。

在“母亲送儿打东洋,妻子送郎上战场”的抗日战争中,千千万万中国军人不畏强敌、舍生忘死,为民族而战,为祖国而战。

光明日报今日起推出《致敬抗战老兵》专栏,让我们一起聆听抗战老兵的故事,回到全民族抗战的血火战场。

吉林老党员金春燮:修建77座抗日烈士纪念碑“这里是抗日烈士、东满特委书记童长荣的陵园,占地270平方米,象征童长荣把27岁的年轻生命献给抗日斗争和民族解放的神圣事业……”金春燮协调民政等部门筹措资金1300余万元,建起77座抗日烈士纪念碑。

抗战老兵董志才:难忘峥嵘岁月1923年,董志才出生在河北邢台。

1937年7月7日夜,日军在北平西南卢沟桥附近演习时,发动震惊中外的“七七事变”(卢沟桥事变),这也是日本帝国主义全面侵华战争的开始。

外敌入侵,民族受辱,这样的经历在14岁的董志才心里埋下了保家卫国的种子。

1939年,16岁的董志才跟同村人一起毅然参加了八路军,开始跟随部队抗击日寇。

抗战老兵张计发:16岁开始抓汉奸亲眼目睹日军暴行1942年,16岁的张计发参加抗日先锋队,当时太行一分区给一人发两个手榴弹,抗日先锋队的主要任务是配合县大队武工队抓汉奸,侦察到汉奸住的地方,晚上四周包围住他的房子,堵住出口,张计发一共抓住两次汉奸。

三年后,张计发正式入伍。

抗战老兵张计安讲述文工团的抗战岁月“日寇侵华战出征,千村万户成灰烟。

兄弟姐妹被残害,尸骨遍野堆如山。

抗战胜利70年,军国阴魂仍彷徨。

篡史改书钓鱼岛,战犯死鬼奉神仙。

祖父陈久安在朝鲜战场(五)(爷爷珍藏的《20军抗美援朝英模纪念集》)爷爷陈久安与战斗英雄在朝鲜战场上,由于经常深入战斗第一线,爷爷和战士们结下了深厚的友谊成为朋友,其中有几位战斗英雄,爷爷和他们的交集堪称“缘分”:一、一级英雄余新发(战斗英雄余新发)(余新发战斗事迹,摘自《20军抗美援朝英模纪念集》。

)余新发是20军59师175团3营机枪连重机枪射手,在1957年6月华川阻击战中,配属7连坚守千佛山阵地。

在痢疾频繁发作的情况下,他坚持战斗,用缴获的美制30重机枪与敌人斗智斗勇,曾在敌人四挺重机枪火力集中封锁下,仍然无所畏惧,各个击破,以少胜多,压制住了敌人。

后来才发现,自己的水壶打坏了,米袋打穿了,左肩衣服被子弹穿了孔,耳朵也挂了花。

他却毫不在乎,说:“这算啥!牺牲也值得,上级号召以一当十,我一百个也不止了。

”经统计,这场战斗,余新发一挺机枪,就消灭了120多名敌人。

同在59师,在师文工队的爷爷,经常上火线慰问宣传,有较多机会接触英雄战士。

(朝鲜战场,爷爷和余新发(左)合影)二、二级英雄周文江(战斗英雄周文江)(周文江战斗事迹,摘自《20军抗美援朝英模纪念集》。

)周文江是20军59师177团2营副营长。

177团前身是华野一纵二师六团,是爷爷的老部队。

周文江也参加过三垛河、兴化和如皋战斗;淮海战役时,爷爷在师文工队,周文江任五连指导员,在战役中机智勇敢,屡立战功,分别三级、二级、一级英雄称号。

在朝鲜战场上,周文江再立新功,在长津湖战役中,率领二营穿插到西兴里,截断美军陆战一师撤往柳潭里的退路,坚守阵地,打退疯狂的敌人多次进攻。

老部队、老战友,在异国战场倍感亲切。

20军回国时,周文江曾以照片相赠留念,并在照片背面题字。

(周文江所赠照片及背面题字)三、二级英雄张建明(战斗英雄张建明)(张建明的事迹,摘自《20军抗美援朝英模纪念集》。

)张建明是59师176团7连5班副班长,在华川阻击战中,率领一个小组担任突击开路任务,在夜晚偷袭敌人阵地。

抗日老兵叶于良的故事

7月下旬的北平燥热难耐,西四大街上行人寥寥。

突然,“砰”“砰”两声枪响,随即警哨声大作。

一辆黄包车斜在路边,车前站着一个大男孩,手里举着枪;车上的人身中两枪,气息全无。

举枪的男孩还保持着射击的姿势。

旁边伸出一双手,一把将他拽进七拐八弯的胡同里……

那一年是1940年。

刺客叫叶于良,只有18岁。

车上的死者叫俞大纯,时任伪政府建设总署总务局局长。

他所掌控的机构长期将中国的铜、铁资源输送给日本,供其制造大炮、子弹侵略中国。

虽已过去了75年,但那一幕依然不停闪回在叶于良的记忆中,不曾模糊。

“那是我第一次亲手杀人。

我希望杀了他之后,战场上的中国士兵能少死几个。

”年过九旬的叶于良端坐在沙发上,手指微微颤抖,枪管的灼热感仿佛还残留在指间。

1937年7月,北平志成中学放了暑假。

15岁的叶于良兴冲冲赶到天津,登上开往南京的火车,他要去叔叔家过暑假。

两天后,叶于良见到了叔叔,一个消息如晴天霹雳毁了他快乐的暑假。

“良子,北平打起来了,你回不去了……”叔叔神色黯然。

这一天是7月8日,十多个小时前,北平爆发了震惊中外的卢沟桥事变。

不久,南京国民政府南迁。

叶于良也随着叔婶借道上海坐船回福州老家避难。

叶于良在福州第一中学借读,所有的课程都在讲抗日。

每天听抗日报告、学抗日歌曲,参加黄埔军校教官教授的义勇军训练课……一个念头在叶于良的脑海中越来越清晰,“我要回家,我要抗日!”

次年1月,仍在北平的父亲终于有了音信。

攥着父亲辗转经香港汇来的一百块钱生活费,叶于良决定告别叔婶,回家!

从福州坐船到了天津,叶于良登上开往北平的火车。

刚抓着门把手,他就被一个日本人狠踹了一脚,差点儿掉下车去。

年轻气盛的叶于良正要上前理论,就被旁边的一位长者死死拽住,“孩子,忍忍吧!现在是日本人的天下,你惹不起!”

憋着一肚子气的叶于良回到北平,虽然家人尚在、学校尚存,但大街上到处是耀武扬威的日伪军——这里,已不是他记忆中的北平。

回到学校后,虽每天继续上学,但叶于良的内心已不再平静,他期待着能有机会,释放出心中的憋闷与屈辱。

一天,一对兄妹找到叶于良,哥哥问:“你这么恨日本人,敢抗日吗?”

论起来,这对兄妹与叶于良沾点儿亲,他们的身世可不寻常,其祖父正是日本人扶植的伪满洲国总理郑孝胥。

“我为什么不敢?!”叶于良一梗脖子,脱口而出。

兄妹相视而笑,向叶于良伸出了手,这时,叶于良才知道他们已经加入了抗日组织。

“连汉奸的后代都懂得抗击日寇,我当然可以做得更好!”叶于良紧紧握住这对兄妹的手。

1939年7月,又是一个暑假。

叶于良不再盼着出游,而是乖乖待在家里,他在等一个人。

一天傍晚,那个人悄悄地来了。

来人叫李振英,个子高高的、皮肤黑黑的,说话声音很低,左手背有一处伤痕,那是他炸日本人仓库时留下的。

叶于良这才惊喜地发现,自己加入的组织竟是平津地区有名的学生抗日组织“抗日杀奸团”,李振英正是他的上线。

叶于良举起右手,一脸郑重,轻声念着:“抗日杀奸,报仇雪恨,同心同德,克敌致果。

我自愿参加抗日杀奸团,严守组织秘密,违者愿受最严厉的制裁。

”宣誓完毕,他按照要求,将写有誓言的纸条烧掉。

从这一刻起,17岁的叶于良投身抗日的洪流。

情报搜集、跟踪、爆破、用枪……接受一系列训练后,叶于良被派去调查伪政府商会会长邹泉荪。

叶于良的爷爷是晚清进士,父亲是律师,他所就读的志成中学有很多社会名流的子弟。

邹泉荪的侄子正是叶于良的同班同学。

凭着这层关系,叶于良很快查清了邹泉荪的家庭住址、上下班时间,选好了行刺和撤退的路线。

可惜,邹泉荪的夫人做了替死鬼——行动失败。

叶于良来不及沮丧,因为不断又有新的任务。

不久,抗日杀奸团根据叶于良提供的情报,成功刺杀了伪政府工务局局长舒壮怀,炸掉了日军军需仓库。

半年实习期满,表现突出的叶于良被调进行动组。

刚到行动组,就接了个大任务。

1940年春的一个下午,李振英找到叶于良,低声说:“川岛做寿,我们去一下。

”叶于良心领神会。

这一天,川岛芳子包下了位于六部口的新新戏院二层庆祝34岁生日。

大戏开演,川岛芳子身着男士长袍马褂,戴着墨镜,前呼后拥而来,于二层正中落座。

川岛芳子带了十多个保镖,李振英和叶于良找不到下手的机会,李振英决定等戏散场时趁乱刺杀。

不料,川岛芳子只待了半小时就突然抽身离席。

等两人追出戏院时,她已经乘车远去。

“遗憾!这是我这辈子最遗憾的事。

如果她那时死了,许多抗日的人就能活。

”时至今日,叶于良仍对没能成功刺杀川岛芳子而耿耿于怀。

7月7日,是烙印在北平人心头的一道疤。

日本人却把这一天看作是胜利日。

1940年的7月7日,中山公园内举行“皇军圣战胜利三周年”庆祝会。

台上,一人身着长衫大肆鼓吹大东亚共荣,满口“皇军万岁”。

此人正是号称北平伪报界“第一支笔”的《新民报》编辑局局长吴菊痴。

台下,李振英、叶于良等抗团成员隐藏在人群中,义愤填膺。

行动组枪手冯运修按捺不住,低声说:“不如现在就把这个卖国贼毙了吧!”叶于良连忙摇头,低声说:“这里全是日本兵,不可白白送死,等他落单儿不迟。

”

会后,叶于良负责后方接应,李振英与冯运修一路跟踪吴菊痴到了南新华街。

正逢一支出殡的队伍,唢呐声、哭丧声一片,冯运修趁机紧追上前,对准吴菊痴的太阳穴就是两枪,随后,趁着夜幕迅速撤离。

次日,一份内部报告震动日伪高层:新民报编辑局局长吴菊痴被匪徒用枪击伤身死。

如今,这份报告的翻拍电子版仍保留在叶于良的电脑中。

“吴菊痴的死激怒了日本军方,加紧了对抗团的侦破。

他们还不知道我们这些‘匪徒’只是些十几二十岁的学生。

”

日军不知道的还有很多,他们无论如何想不到,擅长爆炸、放火、刺杀的抗日杀奸团主要成员并非穷人,而是衣食无忧、出身显赫的名流子弟,甚至很多人的长辈就在伪政权中担任要职。

例如刺杀吴菊痴的冯运修就来头不小,他的姨父是华北政务委员会委员兼治安总署督办、伪华北绥靖军总司令齐燮元。

“冯运修长得瘦小,谁也想不到他是我们抗团里最厉害的枪手。

”叶于良说到这里,神情怅然。

这个仅年长他一岁的战友、伪军口中的“冯少爷”,最终壮烈牺牲,没能等到胜利的一天。

1940年8月,日本人封锁消息,由日军华北方面军特高课和北平日本宪兵队对抗团实施“8月大搜捕”,抗团的情报系统完全失灵。

8月6日深夜,叶于良刚进家门,就被日伪军警抓住。

直到这时,叶于良的父母才知道自己养育的9个孩子中,竟然出了一个“抗日分子”!

与此同时,日本宪兵队包围了冯运修在受壁胡同甲12号的住所。

冯运修发现情况不对,立即起床焚毁由他保管的抗团文件。

此时,日伪军警破门而入,双方发生激烈枪战。

冯运修寡不敌众,身中数枪,以身殉国,年仅19岁。

“8月大搜捕”中,包括李振英在内有四十余人被捕,北平抗日杀奸团大部分骨干入狱。

叶于良被判终身监禁,关进位于雍和宫的北平炮局监狱。

暗无天日的牢狱中,年轻的学生们也曾害怕,但他们怕的不是牺牲,而是怕胜利不属于中国。

他们相信,只要能够坚持到胜利的那一天,中国就一定可获新生。

“胜利”的念头支撑着他们,顶住了一次次的过堂、用刑和威逼、利诱,没有一个人背叛组织投降日伪。

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

”老人一字一字地念道。

这是他心头的信念,这信念使这个文弱书生,变成了拥有钢铁意志的战士。

胜利的日子终于来了!

1945年9月2日,日军签署投降书。

第二天,叶于良与四五百名幸存的爱国志士大步走出监狱。

此时的北平已是初秋,阳光和煦。

亲人们涌上前来,向他们张开温暖的双臂。

这一刻,叶于良和同伴们抬头挺胸,谁也没有哭。

1945年10月10日10时,平津地区受降大典在故宫太和殿前举行。

景山山顶军号长鸣,太和殿前礼炮山响。

北平十余万市民从各处涌来,见证日军司令官根本博带领21名军官献刀投降。

“中国万岁!”“中国万岁!”排山倒海的欢呼声,直冲天际。

太和殿前,23岁的叶于良与幸存的抗团战友们比肩而立,泪洒胸襟……

讲到此处,老人显得有些疲惫,慢慢将老花镜推到光光的头顶,露出有些红肿的眼睛。

他的脸很瘦削,双颊下凹,鼻梁挺直,依然显得风骨硬朗。

“那些牺牲的同伴,他们并不是职业军人,但他们也是为国捐躯的英雄,活着的我可以为他们证明……”

拿出一张照片,叶于良久久凝望。

那是1939年他加入抗团后特地拍的,上面的他梳着当时流行的分头,穿着白色西装,眉眼清秀,书生意气。

老人的目光划过照片中年轻的自己,口中喃喃:“抗日杀奸,报仇雪恨,同心同德,克敌致果……”。