第十二章 环境监测中的微生物学方法

- 格式:doc

- 大小:82.50 KB

- 文档页数:6

微生物检测技术在环境监测中的应用及使用技巧摘要:环境监测中的微生物检测技术在近年来得到了广泛的应用,并且取得了显著的成果。

本文将重点讨论微生物检测技术在环境监测中的应用场景,并介绍了相关的使用技巧,旨在提高环境监测的效率和准确性。

引言:微生物检测技术在环境监测中的应用已逐渐成为研究热点,因为微生物是环境中最常见的生物存在形式之一,对环境质量的评估具有重要意义。

环境微生物监测可以提供关于环境健康和安全方面的信息,例如水体、土壤和空气中的微生物含量和种类分布,从而指导环境保护和污染治理工作。

1. 微生物检测技术的应用场景1.1 水体监测水体是微生物生长和繁殖的理想环境之一,因此水体监测是微生物检测技术的重要领域之一。

微生物检测可以用于评估水体的微生物污染程度、确定潜在的病原体污染源,并监测水体中的藻类和细菌等微生物群落的变化。

1.2 土壤监测土壤是微生物的重要栖息地,微生物检测技术在土壤监测中也有广泛的应用。

微生物检测可以帮助评估土壤中的微生物多样性、微生物活性以及土壤中的病原微生物含量,进而确定土壤的健康状况和土壤质量。

1.3 空气监测空气中存在着丰富的微生物,包括细菌、真菌和病毒等。

微生物检测技术可以用于监测空气中微生物的类型和数量,进而评估空气质量和检测空气传播的病原体。

2. 微生物检测技术的使用技巧2.1 样本采集与保存样本的采集与保存是微生物检测技术的重要环节,直接关系到后续检测结果的准确性。

在采集水体、土壤和空气等样本时,应遵循相关的采样规范,使用无菌工具和容器,避免污染。

对于采集到的样本,应及时冷藏或冷冻,以避免微生物的活性变化。

2.2 检测方法选择微生物检测技术包括传统培养和分子生物学方法两大类。

传统培养方法需要将样本在培养基上培养,然后观察和计数可生长的微生物。

分子生物学方法则利用特定的基因序列特征检测微生物的存在和数量。

在实际应用中,根据检测的目的和需求,选择合适的检测方法。

2.3 数据分析与解释微生物检测后产生的数据需要进行进一步分析和解释,以得到准确的结果。

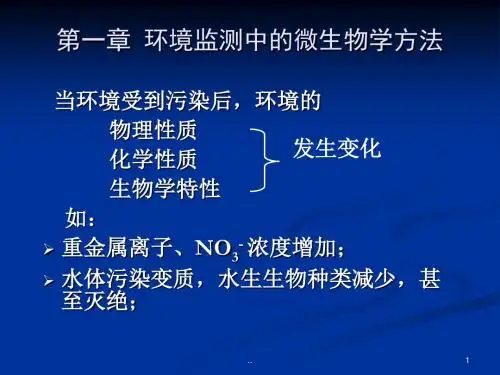

微生物与环境监测随着工业化和城市化的发展,环境污染问题变得日益严重,对人类健康和生态系统造成了严重威胁。

微生物与环境监测是一项重要的科学工作,可以帮助我们了解和控制环境中微生物的分布、数量和活性,从而保护生态环境和人类健康。

本文将从微生物在环境中的分布、环境监测方法以及环境监测的意义三个方面进行讨论。

一、微生物在环境中的分布微生物在自然环境中广泛存在,包括土壤、水体、大气以及生物体表面等。

它们是地球上最基本的生命形式之一,对维持生态平衡和地球生物圈的功能具有重要作用。

然而,由于人类活动的干扰,环境中的微生物分布和种类发生了很大变化,一些有害微生物的数量在不断增加。

因此,对微生物在环境中的调查和监测显得尤为重要。

二、环境监测的方法1. 采样和培养对微生物进行环境监测的第一步是采集样本,一般采用土壤样品、水样或者空气样品。

采样点的选择需要考虑到环境的特点和可能存在的污染源。

采样后,样品需要进行培养来获取微生物的数量和种类信息,常用的方法有平板计数法、膜过滤法和液体培养法等。

2. 分子生物学方法分子生物学方法是近年来发展起来的一种环境监测技术。

通过提取微生物样品的DNA或RNA,利用PCR、测序等技术来鉴定和定量微生物。

这种方法具有高灵敏度、高准确性和快速性的优点,可以监测到一些传统方法无法检测到的微生物。

3. 生物传感器生物传感器是一种利用生物材料对环境中物质进行定量或定性检测的装置。

它们可以通过测量微生物的生理活性或代谢产物来评估环境的污染程度。

生物传感器具有响应速度快、灵敏度高以及操作简便等特点,被广泛应用于水质监测、土壤污染评价等领域。

三、环境监测的意义环境监测可以帮助我们了解环境中微生物的种类和数量,进而评估环境的健康状况和污染程度。

它对于预防和控制疾病的传播、保护水资源、评估土壤质量以及监测空气质量等都具有重要意义。

通过环境监测,我们可以及时发现和控制一些有害微生物的扩散,保障公共卫生和生态环境的安全。

环境监测中的微生物检测方法研究随着环境污染的日益严重,环境监测工作变得越来越重要。

除了常规的化学检测方法,微生物检测也成为了环境监测的重要方式之一。

微生物在环境中的生存和繁殖受到多种因素的影响,因此通过检测微生物群落的变化能够及时发现环境问题并及时采取措施。

本文将介绍环境监测中常见的微生物检测方法,并探讨其优缺点和适用范围。

一、传统培养法传统培养法是目前环境监测中最常见的微生物检测方法。

其基本原理是将样品种的微生物菌落在富含营养物质的培养基上培养,然后通过观察菌落的形态、颜色和计算菌落数量等来判断样品中微生物的类型和数量。

传统培养法检测微生物的优点是简单、易操作,而且对于某些可培养性强的微生物具有高度的特异性和准确性。

但它也有缺点,即可能不适用于一些难以培养或生长缓慢的微生物,可能会导致假阴性或假阳性结果,而且培养过程需要较长时间。

二、生物传感技术生物传感技术是利用生物体系对电化学信号、荧光信号或其他物理信号的响应来检测微生物的存在或活性。

其优点是快速、敏感、特异性高,并且从样品中提取生物材料不需要复杂和昂贵的操作。

比较常用的生物传感技术有生物传感器和核酸传感器。

生物传感器是由微生物、酶或细胞表面分子组成的一种受体,可以将微生物引起的生化反应转化为电学、光学或热学信号,以便进行检测。

核酸传感器是一种新型的传感技术,它是通过特定的寡核苷酸或DNA探针来检测样品中特定微生物的核酸序列。

生物传感技术的局限性在于它只能检测一定类型的微生物,并且一些响应体系需要长时间的培养和改变操作条件。

但由于具有高灵敏度、快速和便携等特性,在一些特殊监测需要和环境污染事故应急中得到了广泛的应用。

三、分子生物学方法分子生物学方法是最近几十年来发展迅速的新型微生物检测技术,它基于分子生物学原理来确定微生物的存在、种类和数量。

分子生物学方法常用的技术包括PCR、实时荧光定量PCR、DNA芯片和NGS等。

其中PCR技术是最常见的,其基本原理是将样品DNA扩增,以便检测微生物DNA的存在,并可以定量微生物群落的数量。

基于微生物方法的环境监测随着人类社会不断发展,工业化、城市化等过程日益加速,对环境的破坏和污染也愈发严重。

保障环境质量,维持生态平衡,保护人类身体健康,成为人们越来越关注的话题。

而环境监测作为环境保护的基础,也越来越受到重视。

本文将介绍基于微生物方法的环境监测技术,探讨其原理、应用及优势。

一、微生物在环境监测中的应用微生物是自然界中的重要生物种类,在碳循环、氮循环、有机物降解等过程中起着至关重要的作用。

微生物可以通过比较简单的方式,反应环境中的细菌、重金属、有机物、农药等物质的浓度及生物毒性,因此被广泛应用于环境监测中。

二、微生物方法的工作原理微生物方法主要应用于环境水质检测、土壤检测、大气检测等方面。

其中最常用的方法有:微生物毒性检测法、微生物活性检测法、微生物计数法等。

1、微生物毒性检测法微生物毒性检测法指利用微生物敏感性来检测有毒物质污染状况的方法。

可测定污染物的类别、毒性及其废物处理后是否达到有毒物去除标准。

这种方法利用细菌的固着、生长等物理、化学的性质和细菌对环境的敏感性,可以评判化学、生物毒性的大小范围。

2、微生物活性检测法微生物活性检测法是利用微生物对物理、化学环境反映的敏感性来间接探测有毒物质的定位、浓度影响的方法。

传统的微生物活性检测方法是将植物种子或微生物放入土壤样品中培养,以评估土壤毒性和土壤微生物活性。

但这种方法不仅长时间繁琐,而且无法真正反映菌群变化及其反应效应。

3、微生物计数法微生物计数法是利用企业生产过程中产生的废水、空气等中生物活性量来评价环境质量的一种方法。

该方法主要是通过对样品进行微生物培养,测量不同培养时间后生长的微生物数,通过生长曲线了解环境中细菌数量及细菌生长的情况。

三、微生物方法的应用优势微生物方法具有操作简便、灵敏度高、适合实时和连续监测、可检测出不可见甚至微量的有害物质等优点。

同时,该方法还可以对不同污染源的污染情况进行比较、评价清洁技术、污染物降解及处理的有效性等。

微生物学在环境监测和治理中的应用随着人类社会的不断发展,环境问题越来越受到人们的关注,环境监测和治理也变得越来越重要。

微生物学作为一门生物学的分支学科,不仅对人类生产和生活有着重要的作用,而且在环境监测和治理中也发挥着日益重要的作用。

一、微生物在环境监测中的应用1.水质监测水源是人类基本的生存需要,但是水污染却对人类社会造成着严重的威胁。

微生物在水质监测中的应用尤为重要。

通过对水体中的微生物指标如细菌、大肠杆菌等的检测,可以快速判断水质是否良好,从而预防水污染的发生。

2.土壤监测土壤是生态系统中不可或缺的重要组成部分之一,但是不恰当的人类活动,如过度施用农药、化肥、工业废弃物的排放等造成了土壤污染的问题。

微生物学可以通过监测土壤微生物的种类和数量,以及土壤微生物活性等指标,了解土壤污染的情况。

土壤微生物指标包括细菌、真菌、放线菌等,它们都是土壤生态系统的重要组成部分,与土壤质量有着密切的联系。

可以通过这些指标来评价土壤的生态质量和可持续性。

二、微生物在环境治理中的应用1.生物修复技术生物修复技术是利用微生物等资源对环境进行治理的一种方法。

通过选用适宜的微生物来修复污染环境,可有效地降低环境中有害物质的含量。

生物修复技术在地下水、土壤等污染治理领域被广泛使用。

微生物可以降解污染物质转化为无害物质,从而改善环境。

2.污染源治理微生物可以代谢或吸附某些有害污染物质,达到净化环境的作用。

同时,微生物在环境治理的过程中也具有突出的经济性和环保性。

在新材料、生物农药、药品等生产过程中产生的有害废弃物的治理,都可以通过微生物技术实现。

综上所述,微生物学的应用在环境监测和治理中具有不可替代的作用。

随着环境问题日益严峻,微生物净化技术将在未来得到进一步的发展和应用。

让我们共同关注环境问题,合力共建美好家园。

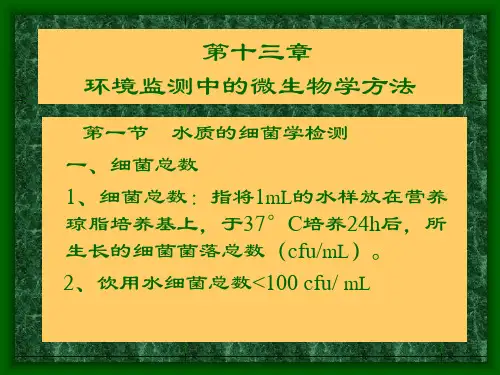

(生物科技行业)第十二章环境监测中的微生物学方法第十二章环境监测中的微生物学方法第一节水质的细菌学检测细菌总数细菌总数是指将lmL水样(原水样或经稀释的水样)放在营养琼脂培养基上,于37℃培养24小时后,所生长的细菌菌落总数。

细菌总数的测定结果常用“cfu(菌落形成单位)/mL”或“个/mL”表示。

根据水样中的细菌总数,可将天然水体划分为几类:细菌总数101~102cfu/mL,极清洁水;102~103cfu/mL,清洁水;103~104cfu/mL,不太清洁水;细菌总数104~105cfu/mL,不清洁水;大于105cfu/mL,极不清洁水。

我国生活饮用水的国家标准(GB5749-1985)规定,生活饮用水中的细菌总数不得超过102cfu/mL。

腐生细菌数自然水体中的腐生细菌数与有机物浓度成正比。

因此,测得腐生细菌数或腐生细菌数与细菌总数的比值,即可推断水体的有机污染状况。

污水带的划分及其特征污水带、特征多污带甲型中污带乙型中污带寡污带腐生细菌数(个/mL)数十万至数百万数十万数万数十至数万有机物含大量有机物,主要是蛋白质和碳水化合物主要是氨和氨基酸有物含量少有机物含量极微溶解氧极低或几乎没有厌氧性少量,半厌氧性较多,需氧性很多,需氧性BOD5非常高较高较低很低细菌数与腐生带的划分样点号细菌总数(百万个/mL)腐生细菌数(千个/mL)腐生菌数/总菌数(%)腐生水波动范围平均波动范围平均1 1.7~3.3 2.5 0.2~1.9 1.1 0.04 β-腐生带2 1.6~3.4 2.4 0.9~3.0 2.0 0.08 β-腐生带3 1.9~3.0 2.5 0.2~6.0 2.9 0.11 β-腐生带4 4.3~5.0 4.6 9.7~16.5 13.3 0.30 α-腐生带5 1.8~3.6 2.6 1.4~6.2 3.0 0.11 β-腐生带6 3.5~6.8 4.8 59.2~175.2 116.0 2.42 多-腐生带7 3.1~4.4 3.7 19.2~20.5 20.0 0.54 α-腐生带8 2.0~2.7 2.3 10.3~36.2 20.2 0.84 α-腐生带9 2.3~6.9 4.0 10.8~147.6 64.9 1.62 多-腐生带粪便污染指示菌•指示菌的理想条件o该菌大量存在于人粪中,数量高于病原菌;o在受人粪污染的水体中该菌易于检出,而未受人粪污染的水体中则无此菌;o在水体中该菌不会自行繁殖;o在水体中该菌的存活时间应长于致病菌,对氯与臭氧等消毒剂以及其它不良因素的抵抗力强于致病菌;o该菌检测方法简捷;o该菌适用于淡水、海水等各种水体。

环境中微生物的检测微生物体积小、重量轻,因此可以到处传播以致达到“无孔不入”的地步。

微生物种类繁多,对外界环境的适应能力又很强,只要生活条件合适,它们就可以迅速繁殖起来。

因此,它们是自然界分布最广的一群生物。

无论是南极、北极、高山、海洋、陆地、淡水,还是土壤、空气、动植物体内外,几乎到处都有它们的踪迹。

空气、水是维持人类生命不可或缺的物质。

它们直接进入人体或与人接触。

如果带有病原微生物,将成为传染疾病的媒介。

通过空气和水中微生物的检验,对环境质量进行控制。

1.1 土壤中的微生物1.1.1 土壤是微生物生活的良好环境在自然界,土壤是微生物生活的良好环境。

因为土壤具有微生物生长繁殖所必需的各种环境条件。

1.1.1.1 营养土壤中有大量动植物残体、植物根系的分泌物、人和动物的排泄物,这些有机物为微生物提供了良好的碳源、氮源和能源;土壤中丰富的矿质元素可以满足微生物对矿质营养的要求。

1.1.1.2 水分和渗透压土壤中具有一定的持水性,可为微生物提供水分;土壤的渗透压对微生物是等渗或低渗环境,有利于微生物摄取营养。

1.1.1.3 空气土壤团粒结构中的小孔隙充满空气,土壤中氧的含量比大气少,平均为土壤空气体积的7%-8%。

通气良好的土壤,氧的含量高些,有利于好氧微生物的生长。

1.1.1.4 pH值土壤的pH多接近中性,且缓冲能力强,适合大多数微生物生长的需要。

在酸性或碱性的土壤中,亦有与之适应的微生物生长繁殖。

1.1.1.5 温度土壤还具有保温性,与空气相比,昼夜温差和季节温差要小得多。

即使冬季地面冻结,一定深度的土壤中仍保持一定的温度。

一般是10~25℃,适宜多种微生物生长的需要。

此外,土壤表面几毫米厚的表层土是保护层,使土壤中的微生物可以免遭太阳光中紫外辐射直射致死。

以上这些都为微生物生长繁殖提供了良好的条件。

所以土壤有“微生物天然培养基”的美称。

在土壤中的微生物种类最多,数量最大,是人类利用微生物资源的主要来源。

微生物环境监测微生物环境监测是指对各类环境中微生物的定量和定性监测。

微生物在自然界中广泛存在于土壤、水体、大气和生物体等环境中,对环境和人类健康具有重要的影响。

因此,及时准确地监测微生物的存在和分布情况对于环境保护和公共卫生至关重要。

本文将介绍微生物环境监测的目的、方法和应用。

一、微生物环境监测的目的微生物环境监测的主要目的是为了评估环境中微生物的种类与数量,及其对环境质量和人类健康的潜在风险。

通过监测微生物的动态变化,可以追踪微生物污染的来源和传播途径,确保环境的安全与健康。

二、微生物环境监测的方法微生物环境监测主要采用培养法、分子生物学方法和现场快速检测技术等手段。

1. 培养法培养法是一种传统的微生物检测方法,其基本原理是将样品中的微生物分离于富营养培养基上,经过一定的时间和条件,观察并计数可见的菌落数。

这种方法可以获取微生物的种类和数量信息,但需要较长的培养时间,不能及时得到监测结果。

2. 分子生物学方法分子生物学方法是近年来快速发展的微生物检测技术,包括聚合酶链式反应(PCR)、实时荧光定量PCR、荧光原位杂交等。

这些方法利用微生物的DNA或RNA进行检测,能够高灵敏度、高特异性地鉴定微生物,并快速获得监测结果。

3. 现场快速检测技术现场快速检测技术包括生物传感器、光学传感器、微流控芯片等,其优势在于操作简便、快速、准确。

这些技术可以实现即时监测和实时报告,在环境监测和突发事件中广泛应用。

三、微生物环境监测的应用微生物环境监测在多个领域有着广泛应用。

1. 环境保护微生物环境监测可用于评估土壤和水体的污染程度。

通过监测指标微生物的存在和多样性变化,可以判断环境中是否存在细菌、真菌、病毒等微生物的超标现象,为环境保护决策提供科学依据。

2. 食品安全微生物环境监测在食品生产和加工过程中起着重要作用。

通过监测空气、水源和食品接触表面等环境中的微生物,可以及时发现和控制潜在的食品安全风险。

3. 医疗卫生微生物环境监测在医疗机构和公共场所的卫生管理中起到关键作用。

探究环境监测中的微生物检测技术摘要:中国自改革开放以来,科学信息技术以及社会经济取得了长足发展,与此同时,也出现为了追求一时发展而肆意破坏环境的现象。

目前国家对环境污染格外重视,颁布了许多促进环境保护的规章制度,这就说明治理环境污染已经渐渐成为国家的重点任务之一。

而传统的物理和化学试验等环境监测技术已经不在适用于当今的时代要求,在这种背景下,微生物检测技术得以诞生和发展。

本文首先详细介绍了常用的微生物检测技术,其次概述了环境监测当中经常使用的微生物检测技术,希望可以为相关研究提供参考。

关键词:环境监测;微生物;检测技术随着环境污染问题的日益严重,对于环境质量的监测及治理渐渐引起人们的重视。

我们可以理解环境监测就是利用收集各种有关环境质量的数据指标,来实现对环境质量准确地判断。

目前经常采用的环境检测方法就是生物检测方法、物理检测方法。

生物检测方法就是通过检测环境中各种生物特性,进而确定环境污染的程度,因为这种检测方法是基于科学客观的技术,所以其反映的环境污染程度较为准确,也正是由于这一原因,这种环境检测方法得到了普遍的认可和应用。

一、常用的微生物检测技术(一)显微技术显微技术是对微生物进行检测时经常使用的技术,工作人员在决定利用这一技术时,首先应该确定的是应该选择何种检测设备,其中主要的检测设备包括光学显微镜、暗视野显微镜、荧光显微镜以及电子显微镜等,工作人员需要详细分析实际环境状况,然后针对性地选择检测设备。

这种检测方法虽然操作比较方便简单,但是检测结果会因为一些不可控因素产生误差。

(二)染色技术染色技术也是微生物检测中常用的一项技术,该技术主要流程就是对微生物的细胞进行染色,之后进行观察和检测。

当工作人员确定使用该检测技术之后,接着应该确定用哪种检测技术作为辅助,并且对所要控制的重要因素进行严格的控制,通过这种方式来降低检测过程中所产生的误差。

这种检测技术的缺点就是进行染色的微生物都不是活体状态,其结构和形态不稳定,最终无法确定活细胞的实际情况。

填空1.医院的物理环境包括(空间)(温度)(湿度)(通风)(音响)(采光)(装饰)。

患者床单位距离一般不得少于(1)米。

适宜的病室温度为(18~22)℃,新生儿、老年科室以及在擦浴时,室温应为(22~24)℃。

适宜的病室湿度为(50%~60%),我国医院环境理想的噪音标准为(35dB)。

病室应建立安静制度,工作人员要做到四轻(轻说话)(走路轻)(操作轻)(关门轻)。

2.医院感染可分为(内源性)(外源性),感染形成的三个基本条件(感染源)(传播途径)(易感宿主)。

3.常用物理消毒灭菌法(自然净化)(机械除菌)(微波灭菌法)(热力灭菌)(紫外线灭菌法)(电离辐射灭菌)。

燃烧法适应于某些(特殊)感染,如(破伤风)(气性坏疽)(铜绿假单胞菌感染)敷料的灭菌处理,适用于不怕热的(金属)器材和(搪瓷)物品的灭菌。

在紧急情况下,也可用于(手术)器械的灭菌,但(金属锐利)器械不可用此法灭菌。

煮沸后经(5~10)min即可达到消毒效果,海拔每增高300m,煮沸消毒时间应延长(2)min。

煮沸消毒时在水中加入(碳酸氢钠)配制成(1~2)%溶液时,其沸点可提高105℃,既能增强(杀菌)作用又能起到(防锈)和(去污)作用。

4.高压蒸汽灭菌法是(热力)消毒灭菌法中效果最好的一种。

当压力为(103~137)KPa时,蒸汽温度可达到(121~126)℃,经(20~30)min后,可杀灭包括(芽孢)在内的一切微生物。

使用下排式压力蒸汽灭菌器时,灭菌包的一般尺寸应小于(30c m ×30cm×25cm)cm,使用预真空压力蒸汽灭菌器时,灭菌包的一般尺寸应小于(30c m ×30cm×30cm)cm。

压力蒸汽灭菌器的常用灭菌效果检测法包括(物理检测法)(化学检测法)(微生物检测法),其中(微生物检测)法是监测灭菌效果最可靠的方法。

5.紫外线具有最大杀菌作用的波长为(253.7)nm,具有杀菌波长的紫外线主要作用于(DNA),还可使空气中的氧(解离)产生具有杀菌作用的(臭氧)。

环境微生物学实验方法与技术嘿,咱今儿个就来聊聊环境微生物学实验方法与技术。

你可别小瞧了这些微生物,它们虽然微小得咱肉眼都看不见,可在环境里那可是有着大作用呢!就说这实验方法吧,那可真是五花八门。

好比我们要研究微生物的种类,那就得想办法把它们从环境里分离出来呀。

这就像在一大群人里找出特定的那几个,得有巧妙的办法才行。

我们可能会用到各种培养基,就像给微生物准备的专属大餐,让它们能茁壮成长,然后我们就能好好观察它们啦。

还有啊,观察微生物的形态和结构也是很重要的一步。

想象一下,就好像我们要了解一个人的外貌特征一样,微生物也有它们独特的模样呢。

这时候就得借助一些厉害的工具啦,比如显微镜。

透过显微镜看微生物,那感觉就像进入了一个神奇的微观世界,各种奇奇怪怪的形状都有,是不是很有趣?再来说说技术方面。

比如说微生物的培养技术,这可真是个技术活。

要控制好温度、湿度、营养条件等等,稍有不慎,这些小家伙可能就不乐意生长啦。

这就好比养宠物,得精心照顾它们才能健康活泼呀。

还有微生物的检测技术呢,这就像是给微生物做体检。

我们得知道它们的数量、活性等等,才能更好地了解环境的状况。

这可不能马虎,就像医生给我们看病一样,得准确无误才行。

在做环境微生物学实验的时候,可得有耐心和细心。

就像解一道很难的谜题,得一步一步慢慢来,不能着急。

有时候可能实验结果不如预期,但那又怎样呢?这正是科学的魅力所在呀,不断探索,不断尝试,总会有新的发现。

咱还得注意实验的安全问题呢。

微生物虽然小,但有些也是有危险性的呀。

就像虽然小狗很可爱,但也有会咬人的时候。

所以我们得做好防护措施,保护好自己。

总之,环境微生物学实验方法与技术那可是丰富多彩,充满了挑战和乐趣。

通过这些实验,我们能更好地了解微生物在环境中的作用,也能为保护我们的环境出一份力。

所以呀,大家可别小看了这些小小的微生物和它们相关的实验哦!让我们一起在这个神奇的微生物世界里探索吧!。

第十二章环境监测中的微生物学方法

第一节水质的细菌学检测

∙细菌总数

细菌总数是指将l mL水样(原水样或经稀释的水样)放在营养琼脂培养基上,于37℃培养24小时后,所生长的细菌菌落总数。

细菌总数的测定结果常用“cfu(菌落形成单位)/mL”或“个/mL”表示。

根据水样中的细菌总数,可将天然水体划分为几类:细菌总数101~102 cfu/mL,极清洁水;102~103 cfu/mL,清洁水;103~104 cfu/mL,不太清洁水;细菌总数104~105 cfu/mL,不清洁水;大于105 cfu/mL,极不清洁水。

我国生活饮用水的国家标准(GB5749-1985)规定,生活饮用水中的细菌总数不得超过102 cfu/mL。

∙腐生细菌数

自然水体中的腐生细菌数与有机物浓度成正比。

因此,测得腐生细菌数或腐生细菌数与细菌总数的比值,即可推断水体的有机污染状况。

污水带的划分及其特征

污水带、特征多污带甲型中污带乙型中污带寡污带

腐生细菌数(个

/mL)

数十万至数百万数十万数万数十至数万

有机物含大量有机物,主要

是蛋白质和碳水化

合物

主要是氨和氨基

酸有物含量少

有机物含量极微

溶解氧极低或几乎没有厌

氧性

少量,半厌氧性较多,需氧性很多,需氧性BOD5非常高较高较低很低

细菌数与腐生带的划分

样点号细菌总数(百万个/mL)腐生细菌数(千个/mL)腐生菌数/

总菌数(%)

腐生水波动范围平均波动范围平均

1 1.7~3.3 2.5 0.2~1.9 1.1 0.04 β-腐生带

2 1.6~3.4 2.4 0.9~3.0 2.0 0.08 β-腐生带

3 1.9~3.0 2.5 0.2~6.0 2.9 0.11 β-腐生带

4 4.3~5.0 4.6 9.7~16.

5 13.3 0.30 α-腐生带

5 1.8~3.

6 2.6 1.4~6.2 3.0 0.11 β-腐生带

6 3.5~6.8 4.8 59.2~175.2 116.0 2.42 多-腐生带

7 3.1~4.4 3.7 19.2~20.5 20.0 0.54 α-腐生带

8 2.0~2.7 2.3 10.3~36.2 20.2 0.84 α-腐生带

9 2.3~6.9 4.0 10.8~147.6 64.9 1.62 多-腐生带∙粪便污染指示菌

∙指示菌的理想条件

o该菌大量存在于人粪中,数量高于病原菌;

o在受人粪污染的水体中该菌易于检出,而未受人粪污染的水体中则无此菌;

o在水体中该菌不会自行繁殖;

o在水体中该菌的存活时间应长于致病菌,对氯与臭氧等消毒剂以及其它不良因素的抵抗力强于致病菌;

o该菌检测方法简捷;

o该菌适用于淡水、海水等各种水体。

∙较适宜的指示菌

大肠菌群(coliform group,简称coliform)、粪链球菌(Streptococcus faecalis)、产气荚膜梭菌(Clostridium perfringens)常用作粪污指标菌。

∙大肠菌群

o大肠菌群的特征

大肠菌群:指一群需氧、兼性厌氧的,能在37°C培养24小时使乳糖发酵产酸产气的G-无芽孢杆菌。

包括大肠埃希氏菌属、柠檬酸杆菌属、肠杆菌属、克雷伯氏菌属等。

大肠菌群的鉴别

o大肠菌群的检测

发酵法亦称多管发酵法或三管发酵法。

以不同稀释度的样品分别接种乳糖胆盐发酵培养基(或其它乳糖发酵培养基)各数管。

培养24小时后,观察培养结

果。

若观察到乳糖发酵产酸产气现象,称为阳性反应。

记下阳性反应的试管数,

查专用统计表求出大肠菌群的最可能数(MPN)。

滤膜法选用孔径为0.45~0.65mm的微孔滤膜,抽滤一定数量的水样,使水样

中的细菌截留在滤膜上。

然后,将滤膜贴在选择性培养基上,培养后直接计数

滤膜上的大肠菌群菌落,算出每100 mL水样中含有的总大肠菌群数。

o大肠菌群指标

大肠菌群指数是指每升水中所含的大肠菌群细菌的个数。

大肠菌群值则是指检出一个大肠菌群细菌的最少水样量(毫升数)。

我国饮用水的质量标准规定,大肠菌群指数不得大于3,大肠菌群值不得小于333mL。

第二节空气的细菌学检测

∙空气中细菌检测方法

∙撞击法亦称裂隙式撞击法。

利用抽气泵的吸引,使一定量空气强迫通过一狭缝或喷嘴,在出口处形成高速喷射气流,空气中携带微生物的悬浮颗粒依靠惯性撞击并粘附于转动的营养琼脂培养基平皿上,37℃培养24小时,计算菌落数。

计数结果以“c fu/m3”表示。

这种采样法不受气流影响,采样量准确,已成为世界各国首选的空气细菌采样方法。

∙平皿沉降法靠地心引力将空气中携带微生物的悬浮颗粒沉降到营养琼脂培养基平皿中,37℃培养24小时,计算菌落数。

计数结果以“cfu/皿(9cm2)”表示。

平皿沉降法已有100多年的历史,由于简单易行,曾在国际上广为应用,我国至今仍广泛采用。

平皿沉降法的误差较大,已逐渐被淘汰。

∙空气中细菌总数指标

前苏联提出的室内空气的细菌总数指标:清洁空气的细菌总数,冬季<4.5×103 cfu/m3,夏季<1.5×103 cfu/m3;污染空气的细菌总数,冬季>7×103 cfu/m3,夏季>2.5×103 cfu/m3。

日本的细菌总数指标:清洁空气的细菌总数<30 cfu/皿;普通空气的细菌总数<75 cfu/皿。

我国室内空气中细菌总数的卫生标准(GB/T17093-1997)为:细菌总数≤4×103 cfu/m3(撞击法)或≤45 cfu/皿(沉降法)。

第三节污染物毒性的细菌学检测

∙污染物毒性检测(发光细菌检测法)

利用某些细菌的生物发光现象,可借助于活体细胞内具有的ATP、荧光素(FMN)和荧光素酶发光。

该发光过程极易受到外界条件的影响,如有毒有害有机物与发光细菌接触时,发光的强度将改变,随着毒物浓度的增加而发光减弱。

利用发光细菌检测仪可测得发光细菌的发光强度,从而得知毒物的毒性大小。

磷发光杆菌美国贝克曼公司发光细菌检测仪;中科院南土所DXY-2型;华东师范大学生物系SDJ-1型生物发光光度计

∙污染物致突变性检测(Ames试验)

鼠伤寒沙门氏菌的组氨酸营养缺陷型菌株(His-),当培养基中不含有组氨酸时它们不能生长,但当受诱变剂作用后,菌体DNA受到损伤,大量细胞回复突变为野生型菌株,这时培养基中即使不含组氨酸,该菌也能生长。

利用这个特性可检测被检物质是否具有致突变性。

第四节应用PCR技术检测环境微生物

美国Cetus公司Mullis等人于1985年建立了无细胞分子克隆系统(cell-free molecular cloning)即聚合酶链式反应(polymerase Chain Reaction),简称PCR。

该反应是在体外合成特异性DNA片段的方法。

∙PCR技术的基本原理

反应体系:

1、引物

2、Taq DNA聚合酶

3、反应缓冲液

4、模板DNA

5、其它成分

反应参数:

1、变性

2、退火

3、延伸

4、循环次数

∙

o加热变性,将有待扩增的DNA序列(也即模板),在94~95℃的高温条件下变性,使双链DNA转变为单链DNA。

o退火,将加热变性后得到的高温变性DNA反应液,缓慢地降温至55℃。

此时引物DNA 的碱基与变性后单链模板DNA上一端碱基互补配对。

o延伸,在72℃和耐热性Taq DNA多聚酶的作用下,反应体系中游离的四种单核苷酸(dNTP),有序地连接到引物上,并沿模板DNA顺序方向合成新的DNA,进行链的延

伸。

延伸出的DNA碱基与模板DNA碱基成互补关系。

∙应用PCR技术检测环境中的致病菌与指示菌

∙利用PCR技术检测环境中的基因工程菌(GEMs)

∙PCR技术在环境微生物基因克隆中的应用

∙简述水质细菌总数和腐生细菌数检测的意义。

∙作为粪便指示菌的理想条件有哪些?

∙总大肠菌群与粪大肠菌群有何差异?

∙简述大肠菌群的检测方法与大肠菌群指标。

∙简述发光细菌检测法和Ames试验法的原理。

∙简述PCR技术的原理与工作条件.。