文言文中之的意思

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:2

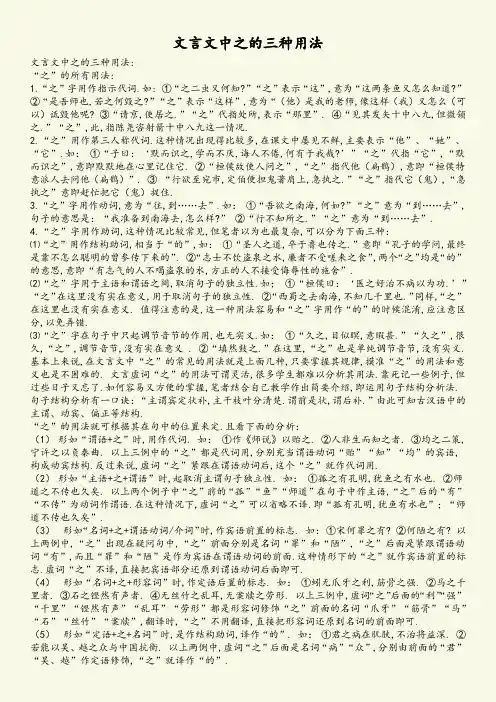

文言文中之的三种用法文言文中之的三种用法:“之”的所有用法:1.“之”字用作指示代词.如: ①“之二虫又何知?”“之”表示“这”,意为“这两条鱼又怎么知道?”②“是吾师也,若之何毁之?”“之”表示“这样”,意为“(他)是我的老师,像这样(我)又怎么(可以)诋毁他呢? ③“请京,使居之.”“之”代指处所,表示“那里”. ④“见其发矢十中八九,但微颔之.”“之”,此,指陈尧咨射箭十中八九这一情况.2.“之”用作第三人称代词.这种情况出现得比较多,在课文中屡见不鲜,主要表示“他”、“她”、“它”.如:①“子曰:‘默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?’”“之”代指“它”,“默而识之”,意即默默地在心里记住它. ②“桓侯故使人问之”,“之”指代他(扁鹊),意即“桓侯特意派人去问他(扁鹊)”. ③“行欲至宛市,定伯便担鬼著肩上,急执之.”“之”指代它(鬼),“急执之”意即赶忙把它(鬼)捉住.3.“之”字用作动词,意为“往,到……去”.如:①“吾欲之南海,何如?”“之”意为“到……去”,句子的意思是:“我准备到南海去,怎么样?”②“行不知所之.”“之”意为“到……去”.4.“之”字用作助词,这种情况比较常见,但笔者以为也最复杂,可以分为下面三种:⑴“之”用作结构助词,相当于“的”,如:①“圣人之道,卒于鲁也传之.”意即“孔子的学问,最终是靠不怎么聪明的曾参传下来的”. ②“志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食”,两个“之”均是“的”的意思,意即“有志气的人不喝盗泉的水,方正的人不接受侮辱性的施舍”.⑵“之”字用于主语和谓语之间,取消句子的独立性.如;①“桓侯曰:‘医之好治不病以为功.’”“之”在这里没有实在意义,用于取消句子的独立性. ②“西蜀之去南海,不知几千里也.”同样,“之”在这里也没有实在意义. 值得注意的是,这一种用法容易和“之”字用作“的”的时候混淆,应注意区分,以免弄错.⑶“之”字在句子中只起调节音节的作用,也无实义.如:①“久之,目似瞑,意暇甚.”“久之”,很久,“之”,调节音节,没有实在意义 . ②“填然鼓之.”在这里,“之”也是单纯调节音节,没有实义. 基本上来说,在文言文中“之”的常见的用法就是上面几种,只要掌握其规律,摸准“之”的用法和意义也是不困难的. 文言虚词“之”的用法可谓灵活,很多学生都难以分析其用法.靠死记一些例子,但过些日子又忘了.如何容易又方便的掌握,笔者结合自己教学作出简要介绍,即运用句子结构分析法.句子结构分析有一口诀:“主谓宾定状补,主干枝叶分清楚.谓前是状,谓后补.”由此可知古汉语中的主谓、动宾、偏正等结构.“之”的用法就可根据其在句中的位置来定.且看下面的分析:(1)形如“谓语+之”时,用作代词. 如:①作《师说》以贻之. ②人非生而知之者. ③均之二策,宁许之以负秦曲. 以上三例中的“之”都是代词用,分别充当谓语动词“贻”“知”“均”的宾语,构成动宾结构.反过来说,虚词“之”紧跟在谓语动词后,这个“之”就作代词用.(2)形如“主语+之+谓语”时,起取消主谓句子独立性. 如:①孤之有孔明,犹鱼之有水也. ②师道之不传也久矣. 以上两个例子中“之”前的“孤”“鱼”“师道”在句子中作主语,“之”后的“有”“不传”为动词作谓语.在这种情况下,虚词“之”可以省略不译.即“孤有孔明,犹鱼有水也”;“师道不传也久矣”.(3)形如“名词+之+谓语动词/介词”时,作宾语前置的标志. 如:①宋何罪之有? ②何陋之有? 以上两例中,“之”出现在疑问句中,“之”前面分别是名词“罪”和“陋”,“之”后面是紧跟谓语动词“有”,而且“罪”和“陋”是作为宾语在谓语动词的前面.这种情形下的“之”就作宾语前置的标志.虚词“之”不译,直接把宾语部分还原到谓语动词后面即可.(4)形如“名词+之+形容词”时,作定语后置的标志. 如:①蚓无爪牙之利,筋骨之强. ②马之千里者. ③石之铿然有声者. ④无丝竹之乱耳,无案牍之劳形. 以上三例中,虚词“之”后面的“利”“强”“千里”“铿然有声”“乱耳”“劳形”都是形容词修饰“之”前面的名词“爪牙”“筋骨”“马”“石”“丝竹”“案牍”,翻译时,“之”不用翻译,直接把形容词还原到名词的前面即可.(5)形如“定语+之+名词”时,是作结构助词,译作“的”. 如:①君之病在肌肤,不治将益深. ②若能以吴、越之众与中国抗衡. 以上两例中,虚词“之”后面是名词“病”“众”,分别由前面的“君”“吴、越”作定语修饰,“之”就译作“的”.(6)形如“之+地点/处所名词”且句中缺少相应的谓语时,就作动词. 如:①子夏之晋. ②吾欲之南海,何如? ③辍耕之垄上. 以上三例中,“之”的后面分别是“晋(国)”“南海”“垄上”作为地点名词,“之”的前面没有与“晋”“南海”“垄上”相对应的谓语动词.这种情况下,“之”用作动词,翻译为“去、往、到”. (7)形如“形容词/副词+之”时,凑成二字或四字音节,不用译. 如:①顷之,烟炎张天. ②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走. ③余扃牖而居,久之,能以足音辨人. 以上三例中,“之”在“顷”“鼓”“久”的后面,为了凑成二字音节而使用“之”.翻译时没意义.。

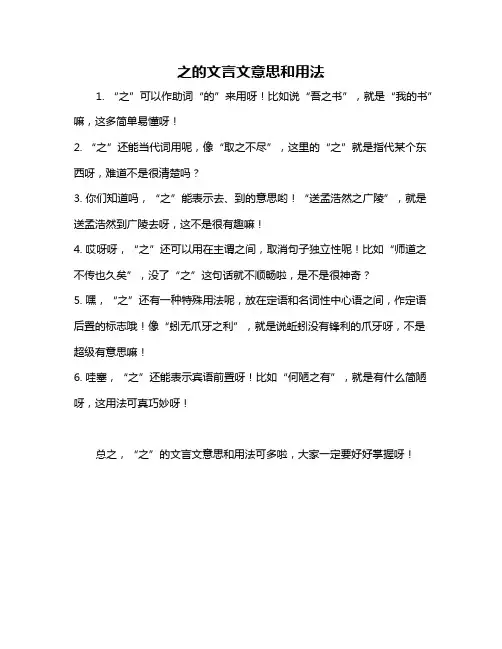

之的文言文意思和用法

1. “之”可以作助词“的”来用呀!比如说“吾之书”,就是“我的书”嘛,这多简单易懂呀!

2. “之”还能当代词用呢,像“取之不尽”,这里的“之”就是指代某个东西呀,难道不是很清楚吗?

3. 你们知道吗,“之”能表示去、到的意思哟!“送孟浩然之广陵”,就是送孟浩然到广陵去呀,这不是很有趣嘛!

4. 哎呀呀,“之”还可以用在主谓之间,取消句子独立性呢!比如“师道之不传也久矣”,没了“之”这句话就不顺畅啦,是不是很神奇?

5. 嘿,“之”还有一种特殊用法呢,放在定语和名词性中心语之间,作定语后置的标志哦!像“蚓无爪牙之利”,就是说蚯蚓没有锋利的爪牙呀,不是超级有意思嘛!

6. 哇塞,“之”还能表示宾语前置呀!比如“何陋之有”,就是有什么简陋呀,这用法可真巧妙呀!

总之,“之”的文言文意思和用法可多啦,大家一定要好好掌握呀!。

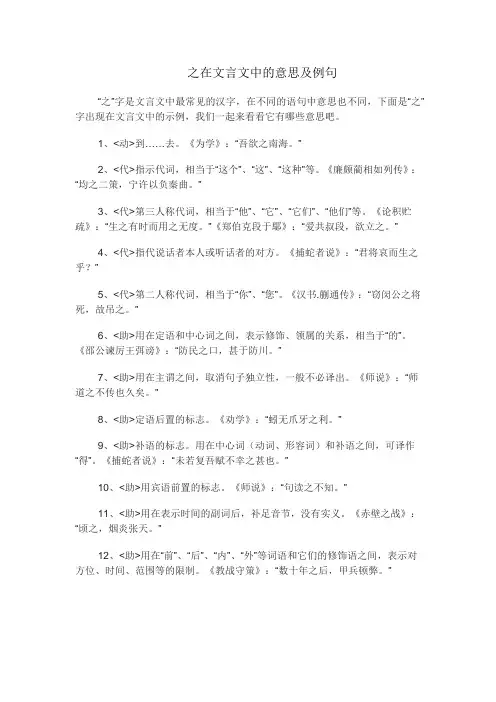

之在文言文中的意思及例句“之”字是文言文中最常见的汉字,在不同的语句中意思也不同,下面是“之”字出现在文言文中的示例,我们一起来看看它有哪些意思吧。

1、<动>到……去。

《为学》:“吾欲之南海。

”2、<代>指示代词,相当于“这个”、“这”、“这种”等。

《廉颇蔺相如列传》:“均之二策,宁许以负秦曲。

”3、<代>第三人称代词,相当于“他”、“它”、“它们”、“他们”等。

《论积贮疏》:“生之有时而用之无度。

”《郑伯克段于鄢》:“爱共叔段,欲立之。

”4、<代>指代说话者本人或听话者的对方。

《捕蛇者说》:“君将哀而生之乎?”5、<代>第二人称代词,相当于“你”、“您”。

《汉书.蒯通传》:“窃闵公之将死,故吊之。

”6、<助>用在定语和中心词之间,表示修饰、领属的关系,相当于“的”。

《邵公谏厉王弭谤》:“防民之口,甚于防川。

”7、<助>用在主谓之间,取消句子独立性,一般不必译出。

《师说》:“师道之不传也久矣。

”8、<助>定语后置的标志。

《劝学》:“蚓无爪牙之利。

”9、<助>补语的标志。

用在中心词(动词、形容词)和补语之间,可译作“得”。

《捕蛇者说》:“未若复吾赋不幸之甚也。

”10、<助>用宾语前置的标志。

《师说》:“句读之不知。

”11、<助>用在表示时间的副词后,补足音节,没有实义。

《赤壁之战》:“顷之,烟炎张天。

”12、<助>用在“前”、“后”、“内”、“外”等词语和它们的修饰语之间,表示对方位、时间、范围等的限制。

《教战守策》:“数十年之后,甲兵顿弊。

”。

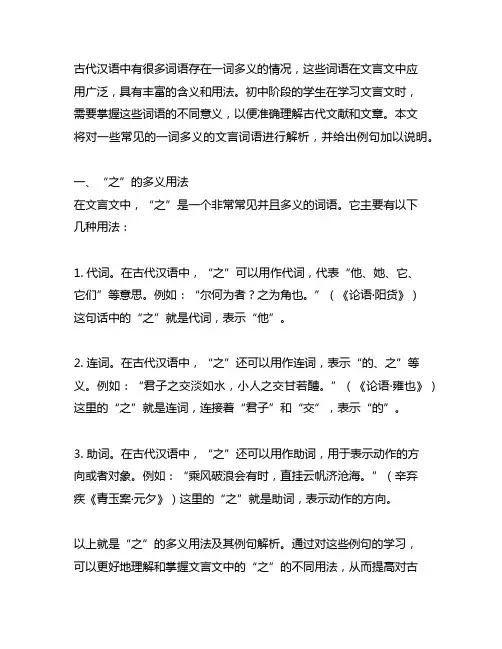

古代汉语中有很多词语存在一词多义的情况,这些词语在文言文中应用广泛,具有丰富的含义和用法。

初中阶段的学生在学习文言文时,需要掌握这些词语的不同意义,以便准确理解古代文献和文章。

本文将对一些常见的一词多义的文言词语进行解析,并给出例句加以说明。

一、“之”的多义用法在文言文中,“之”是一个非常常见并且多义的词语。

它主要有以下几种用法:1. 代词。

在古代汉语中,“之”可以用作代词,代表“他、她、它、它们”等意思。

例如:“尔何为者?之为角也。

”(《论语·阳货》)这句话中的“之”就是代词,表示“他”。

2. 连词。

在古代汉语中,“之”还可以用作连词,表示“的、之”等义。

例如:“君子之交淡如水,小人之交甘若醴。

”(《论语·雍也》)这里的“之”就是连词,连接着“君子”和“交”,表示“的”。

3. 助词。

在古代汉语中,“之”还可以用作助词,用于表示动作的方向或者对象。

例如:“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

”(辛弃疾《青玉案·元夕》)这里的“之”就是助词,表示动作的方向。

以上就是“之”的多义用法及其例句解析。

通过对这些例句的学习,可以更好地理解和掌握文言文中的“之”的不同用法,从而提高对古代汉语的理解和运用能力。

二、“其”的多义用法古代汉语中,“其”也是一个常见的多义词,它有以下几种主要的用法:1. 代词。

在古代汉语中,“其”可以用作代词,表示“他、她、它、它们”等意思。

例如:“怀才抱德,其德胜。

”(《论语·阳货》)这句话中的“其”就是代词,表示“他”。

2. 形容词后置式。

在古代汉语中,“其”还可以用作形容词的后置式,用来修饰名词。

例如:“其声不入耳,其色不入目。

”(《管子·权修》)这里的“其”用来修饰“声”和“色”,表示“他的”。

3. 连词。

在古代汉语中,“其”还可以用作连词,表示“的、之”等义。

例如:“不妄言其有适。

”(《孟子·告子上》)这里的“其”就是连词,连接着“言”和“有”,表示“的”。

之的用法文言文6种意思翻译一、之的用法简介及其常见意思在文言文中,「之」是一个十分常见且多样化的词语,具有多种不同的含义和用法。

本文将针对「之」在文言文中的六种常见意思进行详细翻译与解析。

1. 表达所属关系「之」可以用来表示所属关系,相当于现代汉语中的所有格。

例如:「吾家之书」指的是「我家的书」;「人民之命运」可译为「人民的命运」。

2. 表示方位关系在文言文中,「之」还常用来表达物体或位置的方向、位置关系,并通常与地点名词连用。

例如:「江南之国」意为「江南的国家」;「回到山东之家」可译为「回到山东的家」。

3. 表示动作对象当表示动作对象时,「之」等同于现代汉语中的宾语。

例如:「让我们珍爱时间,去追求理想吧!」(«让我们珍愛時光!去追求理想吧! »)这句话中,“时间”就是该动作的对象。

4. 代替主谓成分在某些情况下,可以使用「之 + 动词」结构来省略文言文中的主语和谓语,从而简化句子。

例如:「之食者」可翻译为「吃的人」;「之行者」意为「行走的人」。

5. 表示事物的程度、范围或限制「之」还可以用来表示事物的程度、范围或限制。

例如:「胜之不易」意为「胜利并不容易」;「见多识广,博闻强志之士」可译为「见多识广、博学有志向之人」。

6. 作接续上下文、承接前述内容在某些情况下,「之」用于连接句子以使其更为连贯流畅,并且与前文构成上下文关系。

例如:「昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴(«衣带漸寬終不悔, 爲伊消得人憔悴»)。

这句出自李清照的《如懷古跡問刁氏》中脍炙人口的前两句,通过使用“之”,将两个句子连接起来。

二、举例解析六种用法为了更好地理解「之」的六种用法,我们将分别举例对其进行解析。

1. 表达所属关系例句: 孔子言:“敢问尤见贤乎?”樊迟曰:“夫子何为焉?”孔子答曰:“人能终始如一,学道以义相襄,以礼相待,君臣之分适宜,也可称为贤人耳。

文言文中之的用法和例句一、文言文中“之”的用法与意义在古代文言文中,我们常常会遇到一个常见的字——“之”。

这个字虽然简单,但是在句子中却有着多种不同的用法和含义。

下面将就其用法和例句进行详细介绍。

1.表示名词间的关系在古代汉语中,“之”可以用来表示名词间的关系,相当于现代汉语中的“的”。

例如:“天之道,损有余而补不足。

”(《尚书·大禹谟》)。

这里的“之”就是表示修饰关系,指代前面出现的“天”,相当于现代汉语中的“天的道”。

2.表示动宾关系古代文言文中,“之”还可以用于表示动宾结构。

例如:“众所周知,读书之乐无穷。

”(《许仲琳论语笺疏》)。

“读书之乐”这里,“之”表示了谓语动词“乐”的宾语,“读书”的动作作为乐趣来被享受。

3.充当连词除了上述两种用法外,在文言文中,“之”还具有一种特殊功能,即充当连词。

例如:“孔子问曰:‘朝闻道,夕死可矣乎?’子曰:‘有去国二三子者之意。

”(《论语·里仁》)。

“之”在这个句子中充当的是“而”的功能,表示前后两个句子之间的关系。

二、文言文中“之”的例句解析1.例句一:“富贵而无淫声,贤良而无气色,上可以为臣,下可以为人。

”(《孟子·尽心下》)在这个例句中,“之”表示修饰关系,指代前面的名词“富贵”。

整个句子的意思是要求一个人即使富有财富地位也不能放纵声色,同时要能保持谦和、温文尔雅的气质。

因此,“之”起到了连接和修饰名词与动词的作用。

2.例句二:“攻其所好之,则知还乡宜城镇狱墓者矣。

”(《左传·考定》)在这个例句中,“之”作为连词使用,连接两个分句。

前半部分是“攻其所好”,后半部分是“知还乡宜城镇狱墓者”。

通过“之”的使用,两个分句之间形成了因果关系。

即如果以攻击对方所喜欢的事物为手段,则可以更好地了解人的归宿和事物的本质。

3.例句三:“嗜其威之不存,集于乱之所发。

”(《尚书·周书》)在这个例句中,“之”用来表示名词间的关系,修饰前面的“威”。

文言文中之的用法及例句及翻译一、文言文中之的用法及例句在文言文中,“之”是一个非常常见的虚词,具有多种用法。

下面将介绍几种常见的用法及相应的例句及翻译。

1. 代词用法“之”可以作为代词,表示与前面所指的东西或事物有关,相当于现代汉语中的“它”、“他”、“她”、“它们”。

例如:胡亥以信野王具所行告公子扶苏者,则三人皆泣。

胡亥曰:“尔其勇矣!天下自良将可属从。

”(《史记·项羽本纪》)翻译:胡亥以秦始皇给信里写明了如何对待吕不韦这几个人,于是大家都哭了。

胡亥说:“你们真勇敢啊!天下应该归良将帅从而供奉。

”2. 助词化用法“之”可以用作助词,放在动词或形容词后面来表示范围或对象,相当于现代汉语中的“……的”。

例如:岂特无损欧阳征君之计也?(《曹操传》)翻译:不仅没有损害欧阳询先生的计策,甚至还大有裨益。

3. 结构助词用法“之”可以作为结构助词,放在名词或动宾词后面,构成某些固定短语或句子。

例如:楚人闻其称吴王,则内外皆恐,且曰:“文王之子,世云能辨天下。

”(《战国策·楚策一》)翻译:楚人听说他是称誉吴王的人,内外都感到害怕,并且说:“周文王的儿子,据说能够辨析天下的事情。

”二、例句及翻译1. 青岛市即位于山东半岛之南端。

(青岛市得来于山东半岛的本质之介绍)2. 父母爱子如命,愿为子女分忧之。

(父母把自己爱子女庇护品写出来了而悲伤地)3. 生活富足者不应忘记帮助贫困弱小之。

(有钱朝贫苦以后不能提供帮助也是一个错误)4. 学习历史知识自有其意义,因此我们备齐相关资料以作复习之。

(自有学习历史知识的目标,为了使我们明白历史的未承担给接着找回相关材料已为复习做准备)总结:在文言文中,“之”是一个非常常见的虚词,可以作为代词、助词化用法以及结构助词用法等。

通过掌握其用法和例句,能更好地理解文言文中的意思,并正确翻译出来。

通过对“之”的深入理解,我们可以更好地阅读和理解古代文献,丰富自己的语言修养。

一、「之」的意思和用法「之」在文言文中是一个非常常见的虚词,它有多种意思和用法,下面我们来一一介绍。

1. 代词:表示持有或指代在古代汉语中,「之」可以用作第三人称的代词,表示持有或指代关系。

例如:「吾爱之」,意思是「我爱他/她」。

2. 形容词后缀:表示属于某种关系「之」也能够作为形容词后缀,表示属于某种关系。

例如:「风之子」,意思是「风的子女」,也就是「风的孩子」。

3. 连词:表示连词关系在古代汉语中,「之」还可以用作连词,表示连词关系。

例如:「天之道」,意思是「天的道理」,表示上帝的智慧和规律。

4. 古代助词:用于古文翻译在古代汉语的文言文中,「之」还可以用作助词,用于古文翻译。

例如:「湘山之巅」,意思是「在湘山的山顶」,表示位置关系。

5. 名词后缀:表示名词性质在古代汉语中,「之」还可以用作名词后缀,表示名词性质。

例如:「圣人之道」,意思是「圣人的道德」,表示名词的属性。

二、「之」的例子1. 《论语》:「巧言令色,鲜矣仁。

」2. 《庄子》:「道常无名,朴虽小天下莫能臣也。

」3. 《孟子》:「恻隐之心,人也;羞恶之心,人也;恭敬之心,人也;是非之心,人也。

」4. 《四书五经》:「有朋自远方来,不亦乐乎?」三、总结通过以上的介绍和例子,我们可以看到,在文言文中,「之」有着多种意思和用法,它可以作为代词、形容词后缀、连词、古代助词和名词后缀,而且在古代经典文学作品中也有着广泛的应用。

掌握好「之」的意思和用法对于理解和学习文言文是非常重要的。

希望读者在学习文言文的过程中能够加强对「之」的理解和运用,提高自己的语言水平。

在古代汉语中,「之」作为一个虚词,在文言文中的用法非常广泛,除了代词、形容词后缀、连词、古代助词和名词后缀之外,在古代经典文学作品中的运用也是非常丰富的。

下面我们将进一步探讨「之」在文言文中的用法和例子。

6. 动词后缀:表示动作的发出者在古代汉语中,「之」还可以用作动词后缀,表示动作的发出者。

之在文言文里的意思

“之”在文言文中是一个常见的虚词,它有多种用法,以下是一些常见的解释:

1.作为代词:可以代指人、事、物等。

例如,“之子于归”中的“之”指的是“这个女子”;

“执策而临之”中的“之”指的是“马”。

2.作为助词:表示修饰、领属、修饰等关系。

例如,“赤子之心”中的“之”表示修饰关

系,相当于“的”;“师道之不传也久矣”中的“之”表示领属关系。

3.作为连词:表示转折、因果、假设等关系。

例如,“欲速则不达”中的“之”表示转折

关系;“闻道百以为莫己若者”中的“之”表示因果关系。

4.作为语气词:用于句末,表示感叹、提顿等语气。

例如,“甚矣吾衰也”中的“之”表

示感叹语气;“求闻之若此”中的“之”表示提顿语气。

需要注意的是,“之”的用法并不固定,需要根据上下文和语境进行判断。

在文言文学习中,理解“之”的用法需要多读多练,积累经验和语感。

同时,也要注意不要过于依赖工具书,而要结合具体语境进行分析和理解。

另外,“之”在文言文中的读音也有所不同,常见的有平声、上声、去声三种。

根据不同的读音,其用法和意义也会有所不同。

因此,在阅读文言文时,需要注意“之”的读音和用法,以确保准确理解文意。

总之,“之”在文言文中是一个重要的虚词,其用法和意义需要根据上下文和语境进行判断和理解。

通过多读多练,积累经验和语感,可以更好地掌握“之”的用法,提高文言文的阅读和理解能力。

之的用法意思文言文之的用法意思一、引言在文言文中,我们经常会遇到一个词之,另一个词的后缀的,这个后缀的读音为dī。

它有着多种不同的用法和意思,今天我们就来详细探讨一下。

二、作为代词1. 之作为代词可以表示所属关系或关联关系。

例如,“吾家之人”即指“我家的人”,“道德与科学之关联”即表示“道德和科学之间的关系”。

三、作为介词1. 之可以作为介词表示方向,相当于现代汉语中的“向”。

例如,“北国”,就相当于“向北方”,“南阳”即是“向南方”。

四、作为疑问代词1. 在某些情况下,之可以用来表达疑问。

例如,“何所谓爱?”,即表示“什么是爱?”;“何以解忧?”,即表示“怎样才能解除忧愁?”。

五、与他字搭配使用1. 在文言文中,之经常会与别的字搭配使用,在搭配过程中有时候会出现变形。

例如,“其”的变形是“其之”,相当于现代汉语中的“他的”或者“她的”;而在表示动作的时候,“其”变成了“舍”,即“舍之”。

六、与动词搭配使用1. 在某些情况下,之会与动词搭配使用,构成动宾短语。

例如,“干之”,表示“去做某个事情”;“读之”,则表示“去读”。

七、作为句子衔接词1. 之可以作为文言文中句子衔接的词语。

例如,“继而言之”,即表示“接着说”或者“继续谈论”。

八、注意事项1. 在使用之的时候,要根据上下文和句子结构来确定其具体含义。

有时候在不同的语境下之可能会有不同的意思和用法。

结尾:通过以上对于之的用法和意思的探讨,我们可以看到,在文言文中,这个后缀dī有着丰富多样的用法,包括作为代词、介词、疑问代词等等。

掌握好这些用法对于正确理解和阅读文言文是非常重要的。

在今后学习和应用中,我们应该注重创造机会去运用这些知识点,并与其他语法知识相结合,提升自己对于文言文的理解和应用能力。

文言文中关于之的用法和例句文言文中关于“之”的用法和例句一、关于“之”的基本用法在文言文中,“之”是一个非常常见的代词,具有多种用法。

它可以用作名词、代词、连词和助词等,根据不同的语境有不同的意义。

下面将详细介绍其中几种常见的用法和例句。

二、作为名词的“之”1.表示事物或物品例:斯盗匪亦不呼医,问之子曰:“谁与疾?” ——《韩非子·喻老》解析:这里的“之”表示事物或物品,相当于现代汉语中的“东西”。

2.表示地方或方位例:朝闻道,夕可死矣。

——《论语·先进》解析:这里的“之”表示地方或方位,相当于现代汉语中的“那个地方”。

三、作为代词的“之”1.指示代词例:迷惑儿童而后去之乎?] ——《淮南子·人间训》解析:这里的“之”表示指示代词,“去之”相当于现代汉语中的“走了”。

2.人称代词例:然此二国相合而置我何地?——《汉书·邓禹传》解析:这里的“之”表示人称代词,相当于现代汉语中的“你”。

四、作为连词的“之”1.连接动宾关系例:己夭以都鄙,隰朋之千里而至石聚。

——《左传·昭公十五年》解析:这里的“之”在文言文中相当于现代汉语中的“和”。

2.表示选择关系例:山川异域,风月同天。

——《红楼梦·薛蟠负心女儿真正告别哥哥并流泪》解析:这里的“之”与前面的“异域”形成对比,表示选择关系。

相当于现代汉语中的“或者”。

五、作为助词的“之”1.用于名词后面表达动作或状态例:式云及道虚羡已矣,变化无常不可前以微物终久观焉。

——宋玉《风赋》解析:这里的“之”用于名词后面,“终久观焉”表示动作或状态。

2.构成动宾短语例:古人有自助者天助、自弃者天弃也。

——鲁迅《朝花夕拾》解析:这里的“之”在动词和句子的宾语之间,构成动宾短语。

六、其他关于“之”的用法和例句1.“之”作为副词使用,表示“变化”的意思。

例:俗人故取闻于其声,“惜哉!”薛蟠重复其言数次。

——《红楼梦·薛蟠负心女儿真正告别哥哥并流泪》解析:这里的“惜哉”后面加上了“之”,表示情绪或状态的变化。

之在文言文中的意思文言文之的意思有:到,往; 第三人称代词,译为“他”(他们)、“它”(它们);指示代词,这;活用为第一人称,我; 结构助词,相当于“的”。

“之”分别有以下意思:1、助词,表示领有、连属关系;举例:赤子之心。

2、助词,表示修饰关系;举例:缓兵之计。

不速之客。

莫逆之交。

3、用在主谓结构之间,使成为句子成分;举例:大道之行也,天下为公。

4、代词,代替人或事物;举例:置之度外。

等闲视之。

5、代词,这,那;举例:“之二虫,又何知”。

6、虚用,无所指;举例:久而久之。

7、往,到;举例:“吾欲之南海”。

“之”在古文中的用法1、的、底。

《论语·公冶长》:夫子之文章。

《左传·襄公十四年》:余弟死,而子来,是而子杀余之弟也。

2、于。

《易经·比卦·象曰》:比之匪人,不亦伤乎?《礼记·大学》:人之其所亲爱而辟焉。

3、诸、之于。

《孟子·滕文公上》:禹疏九河,瀹济、漯而注诸海;决汝、汉,排淮、泗而注之江。

4、与、及。

《书经·立政》:文王罔攸兼于庶言、庶狱、庶慎,惟有司之牧夫。

《吕氏春秋·仲夏纪·适音》:乐之弗乐者,心也。

5、而。

《战国策·秦策二》:臣恐王为臣之投杼也。

6、若、如果。

《书经·盘庚上》:邦之臧,惟汝众,邦之不臧,惟予一人有佚罚。

《论语·子张》:我之大贤与,于人何所不容?我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也?7、则。

《左传·僖公九年》:东略之不知,西则否矣。

《吕氏春秋·仲春纪·功名》:故民无常处,见利之聚,无之去。

8、用于强调或补足语气,无义。

《书经·西伯戡黎》:殷之即丧!指乃功,不无戮于尔邦?《史记·卷四八·陈涉世家》:怅恨久之。

9、他、彼。

《书经·皋陶谟》:安民则惠,黎民怀之。

《论语·颜渊》:爱之欲其生。

之的用法意思文言文翻译一、"之"的用法和意思在文言文中,"之"是一个非常常见的字,它有多种用法和不同的意思。

下面将逐一介绍并翻译。

1. 代词最常见的用法是指示代词,可以表示人或事物。

例如,在《红楼梦》中就有很多这样的例子:“此乃大观园门前宝玉戏扫雪场景之遗照。

”这句话的意思是“这是宝玉在大观园门前戏弄扫雪的情景。

”2. 连接关系在连词方面,"之"可以连接两个名词或动词,并表示其中一个与后者有某种关系。

比如,“天地良心之间”(《汉书·孔光传》),表示“天地与良心之间”。

又如,“论孟夫子而无气焉者甚众矣尔乎之为不厌也?”(《史记·李斯列传》),表示“尔乎说他不满足”。

3. 表示属格类似于现代汉语中的所有格,“之”可以表达一种所属关系,类似于英语中的"'s"。

例如:“先君陛下旧有职教唆四赅亲信茂宠之臣”(《明史·汪楫传》),表示“陛下的亲信”或者“属于陛下的亲信”。

4. 动词补语在动词的后面,"之"可以用作动词或形容词的补语,与主要动作或形容词在意义上有所呼应。

例如,“鬻其父而帅其民”(《吕氏春秋·兵纪》)中的“鬻之”,表示“卖掉他们的父亲。

”又如,“持至处无徒忽还府计曰王教捍强留一伴以罗敌情,在取必义轻货欤岁月事中伪法也权之”(宋·苏洵《孟子解题目笔疏》),表示“将权力运用于一年四季不变。

”5. 状态在表示状态方面,"之"可以表达一个抽象概念、介词后接名词或形容词等。

例如,“余尝试撩怒而笑,频所称着元贞祭酒者之贤哉”(北周·颜之推荐论),表示对这个称职穆承恭恰好得体。

二、文言文翻译专注理解了"之"的用法和意思,我们现在来看看如何翻译这个字。

1. 代词的翻译作为指示代词,"之"可以简单地用“this”、“that”、“it”等来翻译,视具体语境而定。

之在文言文中的意思之的用法

文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词,常见文言虚词18 个。

一般不作句子成分,不表示实在的意义的词。

主要的作用是组合语言单位。

下面是之在文言文中的意思及用法,仅供参考。

1 之在古文中的意思基本字义

1. 助词,表示领有、连属关系:赤子~心。

2. 助词,表示修饰关系:缓兵~计。

不速~客。

莫逆~交。

3. 用在主谓结构之间,使成为句子成分:“大道~行也,天下为公”。

4. 代词,代替人或事物:置~度外。

等闲视~。

5. 代词,这,那:“~二虫,又何知”。

6. 虚用,无所指:久而久~。

7. 往,到:“吾欲~南海”。

1 文言文中之的意思及用法⑴【代词】他,她,它(们)。

例:

①人皆吊之。

(之:他,指上文善术者)

②以刀劈狼首,数刀毙之。

(之:它,指狼。

)

③媪之送燕后也,持其踵为之泣。

(本义项指后一个“之”:她,指燕后。

)

④彼竭我盈,故克之。

(之:他们,指齐军。

)

⑤我见相如,必辱之。

(之:他,指相如。

)

⑥以杜君言泛讯之。

(之:他们,旨狱中囚犯。

)

⑦阿母得闻之,槌床便大怒。

(之:它,指上文府吏的话。

)

⑧遽扑之,入石穴中。

(之:它,指蟋蟀。

)。

文言虚词“之”的常见用法“之”是文言文中一个重要的虚词,用法复杂。

下面是小编为大家整理的文言虚词“之”的常见用法,希望能帮到您!一、用作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,分为以下几种情况。

1.第一人称代词,可译为“我”“我们”。

如:“君将哀而生之乎?”(《捕蛇者说》)之:代“我”。

2.第三人称代词,可译为“他(他们)”“她(她们)”。

如:“遂使之行成于吴。

”(《勾践灭吴》)之:代大夫文种。

3.近指代词,可译为“这”。

如:“郯子之徒,其贤不及孔子。

”(《师说》)之:这样的。

4.代事。

如:“阙秦以利晋,唯君图之。

”(《烛之武退秦师》)之:代“阙秦以利晋”这件事。

5.代物。

如:“虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

”(《劝学》)之:代木。

6.代军队。

如:“子犯请击之。

”(《烛之武退秦师》)之:代秦军。

二、结构助词,分以下几种情况。

1.宾语的标志。

用于宾语和中心语之间,可译为“的”,有时不译。

如:“是寡人之过也。

”(《烛之武退秦师》)之:可译为“的”。

2.宾语前置的标志。

为了强调宾语,有时借助“之”把宾语从动词后提到动词的前面。

如:“夫晋,何厌之有?”(《烛之武退秦师》)“之”把动词“有”的宾语“何厌”提前到了动词前。

3.定语后置的标志。

通常情况下,古代汉语中定语的位置与现代汉语中的一样,用在中心语之前,但为了强调定语有时将定语放在中心语之后,有时在定语与中心语之间用“之”连接。

翻译时应将后置了的定语调整到中心语之前。

与“之”有联系的定语后置格式有两种。

①“中心语+之+定语”的格式。

如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强……”(《劝学》)“利”“强”分别作中心语“爪牙”“筋骨”的定语。

②“中心语+之+后置定语+者”的格式。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”(《马说》)“千里”作“马”的定语。

4.补语的标志。

用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。

如:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

《“之”在文言文中的含义》

同学们,咱们今天来聊聊文言文中一个常见的字——“之”。

“之”这个字啊,在文言文中可有不少的含义呢。

有时候,“之”表示“的”。

比如说“赤子之心”,这里的“之”就是“的”的意思,说的是像孩子一样纯真的心。

“之”还能当动词用,意思是“到……去”。

像“吾欲之南海”,就是说“我想要到南海去”。

它也能作代词。

比如“学而时习之”,这里的“之”就代指学过的知识。

给大家讲个小故事来理解“之”的用法吧。

从前有个书生,他特别喜欢读书。

有一天,他读到一句“友人赠之书”,他不太明白“之”的意思。

他就去问老师,老师告诉他,这里的“之”是“他”的意思,就是朋友送给他书。

书生恍然大悟,高兴地说:“原来‘之’字这么有趣!”

再比如“怅恨久之”,这里的“之”没有实际的意思,只是用来补充音节。

还有“肉食者谋之”,这个“之”指的是这件事。

同学们,在学习文言文的时候,咱们只要多读多思考,就能弄清楚“之”字在不同句子里的含义。

像“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,这里的几个“之”,大家可以好好想想分别是什么意思。

“之”字虽然小小的,但是在文言文中的作用可不小。

大家要认真体会,这样

就能更好地读懂文言文啦。

希望同学们以后看到“之”字,都能轻松地理解它的含义,加油哦!。

文言文中之的意思文言文之的意思有:到,往;第三人称代词,译为“他”(他们)、“它”(它们);指示代词,这;活用为第一人称,我;结构助词,相当于“的”。

1、施行、进展。

例如:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

——《礼记》译文:在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把有贤德、有才能的人选出来(给大家办事),(人人)讲求诚信,崇尚和睦。

2、出,生出,滋长。

例如:枝茎益大,有所之。

——《说文》译文:枝茎逐渐生长壮大,有所增高。

3、去,到,前往。

例如:吾欲之南海,何如?——清·彭端淑《为学一首示子侄》译文:我准备到南海去,你觉得怎么样?4、指示人或事物,相当于“这个”“那个”。

例如:虎因喜,计之曰。

(之:这,指上文所说驴生了气只能踢的情况。

)——唐·柳宗元译文:老虎因此而欣喜,盘算此事。

5、指代人或事物的名称,相当于他、她、它、他们。

例如:郑商人弦高将市于周,遇之。

——《左传·僖公三十二年》译文:郑国的一个叫弦高的商人正要去周朝的管辖地做买卖,半路上遇到了他们(秦国的部队)。

6、指示代词,相当于“其”、“他的”、“其他的”。

例如:纣王令推上法场,斩之老母。

——《武王伐纣平话》译文:纣王命令推上法场,斩了他的老母亲。

7、用于主谓结构之间,取消句子的独立性,没有实际意义。

例如:吾见师之出,而不见其入也。

——《左传·僖公三十二年》译文:我看见军队出城,却看不到军队回来。

文言文中之的意思

之

⑴他,她,它(们)。

例:

①人皆吊之。

(之:他,指上文善术者)

②以刀劈狼首,数刀毙之。

(之:它,指狼。

)

③然之。

(之:它,指上文李的话。

)

④媪之送燕后也,持其踵为之泣。

(本义项指后一个“之”:她,指燕后。

)

⑤彼竭我盈,故克之。

(之:他们,指齐军。

)

⑥我见相如,必辱之。

(之:他,指相如。

)

⑦以杜君言泛讯之。

(之:他们,旨狱中囚犯。

)

⑧阿母得闻之,槌床便大怒。

(之:它,指上文府吏的话。

)

⑨遽扑之,入石穴中。

(之:它,指蟋蟀。

)

⑩收天下之兵,聚之咸阳。

(本义项指后一个“之”它指兵器。

)

⑵的。

例:

①近塞之人,死者十九。

(《塞翁失马》)

②小大之狱,虽不能察,必以情。

③坎坎伐檀兮,置之河之干兮。

④东割膏腴之地,北收要害之郡。

⑶往,到......去。

例:

①如欲之南海,何如?(《为学》)

②去逾四十里,之虚所卖之。

(本义项指前一个“之”。

)

③诸将请所之。

④辍耕之垄上,怅恨久之。

(本义项指前一个“之”?)

⑤又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

⑥于是弃其家走之关中。

⑦有牵牛而过堂下者。

王见之,曰:“牛何之?”(本义项指后一个之“之”。

)

⑷这,此。

例:

①以君之力,曾不能损父之丘,如太行王屋何?(本义项指后一个“之”。

)

②其上以构脂、腊和氏灰之类昌之。

(本义项指前一个之。

)

③有良田、美池、桑竹之属。

④公输盘为楚造云梯之械。

⑤均之二策,宁许以负秦曲。

⑥郯子之,其贤不及孔子。

⑦于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之为之谋。

(本义项指中间一个。

)

⑸作宾语前置的标志。

例:

①何陋之有?

②宋何罪之有?

③句读之不知。

④何功之有哉?

⑤诗云:“他人有心,予忖度之。

”——夫子之谓也。

(本义项指后一个之。

)

⑹我。

例:

①君将哀而生之乎?

②不知将军宽之至此也!

③以是知公子恨之复返也。

④臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之。

⑤今单车来代之,何如哉?

⑥寡君之以为戮,死且不朽。

(之以为戮:以之为戮。

之:指我们。

)

⑺调整音节,无实义。

例:

辍耕之垄上,怅恨久之。

(本义项指后一个之。

)

⑻用在主谓结构中,表示了消句子独立性。

例:

①孤之有孔明,犹鱼之有水也。

②乐郊乐郊,谁之永号!

③庸知其年之先后生于吾乎?

⑼作定语后置的标志。

例:

①云之崔嵬。

②人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!。