抗磷脂综合征诊断和治疗指南2011中华医学会

- 格式:pdf

- 大小:394.57 KB

- 文档页数:4

原发性抗磷脂综合征诊疗指南【概述】抗磷脂综合征(Anti-phospholipid syndrome, APS)是一种非炎症性自身免疫病,临床上以动脉、静脉血栓形成、习惯性流产和血小板减少等症状为表现,血清中存在抗磷脂抗体(aPL),上述症状可以单独或多个共同存在。

APS可分为原发性抗磷脂综合征(PAPS)和继发性抗磷脂综合征(SAPS),SAPS多见于系统性红斑狼疮或类风湿关节炎等自身免疫病。

此外,还有一种少见的恶性抗磷脂综合征(Catastrophic APS),表现为短期内进行性广泛血栓形成,造成多器官功能衰竭甚至死亡。

PAPS的病因目前尚不明确,可能与遗传、感染等因素有关。

多见于年轻人,男女发病比率为1:9,女性中位年龄为30岁。

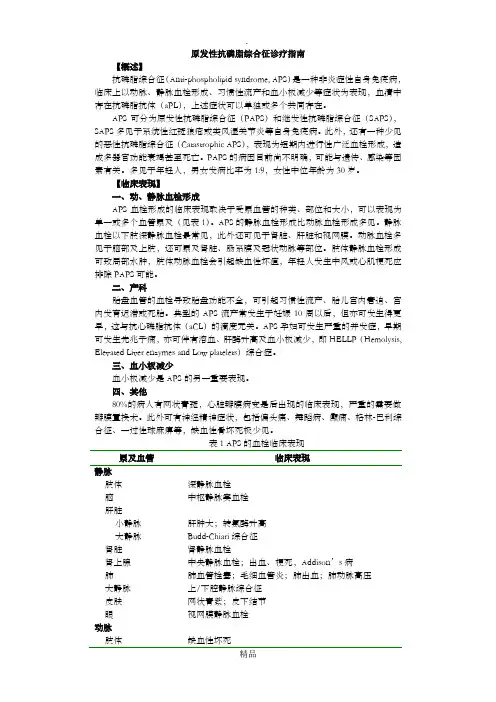

【临床表现】一、动、静脉血栓形成APS血栓形成的临床表现取决于受累血管的种类、部位和大小,可以表现为单一或多个血管累及(见表1)。

APS的静脉血栓形成比动脉血栓形成多见。

静脉血栓以下肢深静脉血栓最常见,此外还可见于肾脏、肝脏和视网膜。

动脉血栓多见于脑部及上肢,还可累及肾脏、肠系膜及冠状动脉等部位。

肢体静脉血栓形成可致局部水肿,肢体动脉血栓会引起缺血性坏疽,年轻人发生中风或心肌梗死应排除PAPS可能。

二、产科胎盘血管的血栓导致胎盘功能不全,可引起习惯性流产、胎儿宫内窘迫、宫内发育迟滞或死胎。

典型的APS流产常发生于妊娠10周以后,但亦可发生得更早,这与抗心磷脂抗体(aCL)的滴度无关。

APS孕妇可发生严重的并发症,早期可发生先兆子痫,亦可伴有溶血、肝酶升高及血小板减少,即HELLP(Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low platelets)综合症。

三、血小板减少血小板减少是APS的另一重要表现。

四、其他80%的病人有网状青斑,心脏瓣膜病变是后出现的临床表现,严重的需要做瓣膜置换术。

此外可有神经精神症状,包括偏头痛、舞蹈病、癫痫、格林-巴利综合征、一过性球麻痹等,缺血性骨坏死极少见。

抗磷脂综合征(APS)抗磷脂综合征(APS)会带来血栓事件和不良妊娠。

对于备孕和已怀孕女性来说,确诊APS 的依据不同会带来不同的治疗策略。

一、备孕及怀孕期间的治疗1. 依据「血栓事件+抗磷脂抗体」而确诊APS 的女性这类女性怀孕时,应采取「治疗剂量」的低分子肝素进行抗凝。

请注意,不是预防性剂量。

考虑到APS 妊娠女性还有子痫前期风险,因此还需要口服阿司匹林治疗,通常选择每天100mg-150mg。

注意,其他女性为降低子痫前期风险,会在从孕12 周或13 周开始使用阿司匹林,最好是在孕16 周之前开始,并持续使用至分娩。

但APS 女性应在备孕开始使用阿司匹林,最迟应在得知怀孕后开始使用。

2. 依据「妊娠丢失+抗磷脂抗体」而确诊APS 的女性(且已知目前无血栓事件)这类女性怀孕时,应用预防剂量的低分子肝素。

请注意,是预防剂量而不是治疗剂量。

也同时每天口服100mg-150mg 阿司匹林来降低子痫前期风险;建议备孕期间开始使用,最迟在得知怀孕后开始。

3. 依据「子宫胎盘功能不全相关早产+抗磷脂抗体」而确诊APS(<34 孕周早产且婴儿形态正常)如果既往早产的产后胎盘检查显示广泛蜕膜炎症和血管病变和/或血栓形成,我们会选择性给予预防剂量低分子肝素+阿司匹林。

如果没有发现血管病变和血栓形成,则只需要口服阿司匹林。

4. 常规治疗后仍有不良妊娠结局时的治疗上述治疗措施是APS 妊娠期间的常规治疗。

如果上述治疗后,仍有不良妊娠事件发生。

那么为了减少再次不良妊娠事件的发生,可以考虑启动二线治疗。

但是,目前的二线治疗的支持证据不够充分,医生应谨慎看待。

联合羟氯喹治疗。

已有的数据支持羟氯喹可能减少不良妊娠的发生。

但是,羟氯喹要见效,则起码要在怀孕前3 个月启动。

在怀孕期间联合免疫球蛋白、激素也似乎是有效的。

但支持的证据不充分。

除非一线治疗无效,否则不宜使用。

二、备孕和妊娠期的保健措施值得注意的是,APS 女性妊娠时还同时有其他妊娠不良风险。

抗磷脂综合征的诊断和治疗1、什么是抗磷脂综合征?抗磷脂综合征(antiphospholipid syndrome,APS)是一种非炎症性自身免疫性疾病,它以抗磷脂抗体( antiphospholipid antibo dy,aPL) 持续存在、血栓事件(又称血栓性APS)和不良妊娠发生(又称产科APS)为主要特征。

APS患者中女性占82%左右,近50%的APS患者继发于其他自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮(SLE)等。

2、抗磷脂综合征的危害(1)APS患者的主要临床表现为血栓形成和不良妊娠:①血栓形成包括动静脉、小血管的血栓形成如深静脉血栓、肺栓塞、中风等;②不良妊娠包括反复自然流产、胎儿宫内生长受限、子痫前期及子痫、胎盘功能不全等,约占APS的15%。

(2)APS的不典型临床表现还包括血小板减少、溶血性贫血、A PS相关的肾脏血管病变、心脏瓣膜病变、网状青斑、皮肤溃疡以及A PS相关的神经精神症状。

(3)灾难性APS是抗磷脂综合征的一种少见类型,可因妊娠诱发而出现,以多发血栓形成、多脏器衰竭为主要表现,病死率高。

3、抗磷脂综合征的发病机制磷脂广泛分布于各组织之中,是构成体内细胞膜主要的脂质。

抗磷脂抗体(aPL)是一组可与磷脂特异性结合的自身抗体,如抗心磷脂抗体(aCL)、抗磷脂酰丝氨酸抗体(aPS)、抗磷脂酰乙醇胺抗体(aPE)、抗β2GPI抗体和狼疮抗凝物(LA)等。

目前认为抗磷脂抗体的主要靶点是β2-糖蛋白I (β2GPI),两者结合可将封闭的、非免疫原性的β2GPI转化为开放的、具有免疫原性的β2GPI。

(1)抗原抗体反应使血管内皮细胞、补体、血小板、中性粒细胞和单核细胞活化,导致血栓形成;(2)作用于滋养细胞使补体系统过度激活、HCG合成减少、滋养细胞凋亡,从而导致妊娠过程被破坏,不良妊娠发生;(3)因胚胎的合胞体滋养层和绒毛间质中大量表达β2GPI,所以当患者体内含有低剂量的抗β2GPI抗体时,免疫破坏过程就被激活。

抗磷脂综合征临床路径来了,请收好!来源:HAOYISHENG抗磷脂综合征临床路径一、抗磷脂综合征(APS)临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为抗磷脂综合征。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南–风湿病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2010年)2006年悉尼国际APS会议修订分类标准,诊断APS必须具备下列至少一项临床标准和一项实验室标准。

临床标准:1、血管栓塞如何器官或组织发生一次以上的动脉,静脉或小血管血栓,血栓必须被客观的影像学或组织学证实。

组织学证实血管壁附有血栓,但没有显著炎症反应。

2、病态妊娠a、发生一次以上的在10周或10周以上不可解释的形态学正常的死胎,正常形态学的依据必须被超声波或直接检查所证实。

b、在妊娠34周之前因严重的子痫或先兆子痫或严重的胎盘功能不全所致一次以上的形态学正常的新生儿早产c、在妊娠10周前发生3次以上的不可解释的自发性流产,必须排除母亲解剖、激素异常及双亲染色体异常。

实验室标准1、血浆中出现狼疮抗凝物(LA),至少发现2次,每次间隔至少12周2、用标准ELISA在血清中检测到中/高滴度的IgG/IgM类抗心磷脂抗体(aCL);至少2次,间隔至少12周。

3、用标准ELISA在血清中检测到IgG/IgM型抗β2糖蛋白I(抗β2GPI),至少2次,间隔至少12周。

(三)治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南–风湿病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2010年)。

1、一般原则:对症处理,防止血栓和流产再发生。

2、急性期治疗:取栓、溶栓、抗凝。

3、慢性期治疗:抗凝。

4、妊娠期治疗:阿司匹林、低分子肝素。

5、糖皮质激素和免疫抑制剂治疗。

6、灾难性APS(CAPS)治疗。

(四)标准住院日。

标准住院日14-21天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合抗磷脂综合征。

2.达到住院标准:符合APS诊断标准,且重要脏器受累。

3.当患者同时具有其他疾病诊断,如在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

抗磷脂综合征知识摘要抗磷脂综合征(Antiphospholipid Syndrome,APS)是一种自身免疫性疾病,特征为反复的动静脉血栓形成、习惯性流产以及抗磷脂抗体(aPL)的存在。

本文将详细介绍抗磷脂综合征的核心概念和知识,包括临床表现及特征、常用术语解释、病理全过程、病因、发病机制、类型及其概念、并发症、详细诊断方法及确诊标准、鉴别诊断、治疗及预防等内容。

通过案例分析帮助读者更好地理解抗磷脂综合征的各个方面。

目录1.抗磷脂综合征概述2.临床表现及特征3.常用术语解释4.病理过程5.病因6.发病机制7.类型及其概念8.并发症9.详细诊断方法及确诊标准10.鉴别诊断11.治疗12.预防13.案例分析14.总结1. 抗磷脂综合征概述抗磷脂综合征(APS)是一种由于免疫系统异常导致的自身免疫性疾病。

其特征为反复的动静脉血栓形成、习惯性流产和抗磷脂抗体的存在。

APS可以是原发性的,也可以继发于其他疾病,如系统性红斑狼疮(SLE)。

2. 临床表现及特征抗磷脂综合征的临床表现多种多样,主要包括以下几个方面:•血栓形成:动静脉血栓形成是APS的主要特征。

常见的动脉血栓包括脑卒中和冠心病,静脉血栓常见于下肢深静脉血栓(DVT)。

•妊娠并发症:包括习惯性流产、胎死宫内、早产和子痫前期。

•血液学异常:如血小板减少、溶血性贫血等。

•其他系统受累:如心血管系统(心脏瓣膜病)、神经系统(癫痫、头痛)、皮肤(网状青斑)等。

3. 常用术语解释•抗磷脂抗体(aPL):包括狼疮抗凝物(LAC)、抗心磷脂抗体(aCL)和抗β2-糖蛋白I抗体(aβ2GPI)。

•动静脉血栓:动脉或静脉内血液凝固形成的栓子,阻塞血管。

•习惯性流产:连续发生的三次或三次以上的自然流产。

•网状青斑(Livedo reticularis):皮肤表面出现网状或环状的青紫斑纹,常见于下肢。

4. 病理过程抗磷脂综合征的病理过程主要涉及以下几个方面:1.抗磷脂抗体的产生:由于免疫系统异常,体内产生针对磷脂或磷脂结合蛋白的自身抗体。

抗磷脂综合征诊断和治疗指南中华医学会风湿病学分会1 概述抗磷脂综合征(antiphospholipid syndrome,APS)是一种非炎症性自身免疫病,临床上以动脉、静脉血栓形成,病态妊娠(妊娠早期流产和中晚期死胎)和血小板减少等症状为表现,血清中存在抗磷脂抗体(antiphospholipid antibody,aPL),上述症状可以单独或多个共同存在。

APS可分为原发性APS和继发性APS,继发性APS多见于系统性红斑狼疮(SLE)或类风湿关节炎(RA)等自身免疫病(悉尼标准建议不用原发性和继发性APS这一概念,但目前的文献多仍沿用此分类)。

此外,还有一种少见的恶性APS(catastrophic APS),表现为短期内进行性广泛血栓形成,造成多器官功能衰竭甚至死亡。

原发性APS的病因目前尚不明确,可能与遗传、感染等因索有关.多见于年轻人,男女发病比率为1:9,女性中位年龄为30岁。

2 临床表现2.1 动、静脉血栓形成:APS血栓形成的临床表现取决于受累血管的种类、部位和大小,可以表现为单一或多个血管累及,见表1。

APS的静脉血栓形成比动脉血栓形成多见.静脉血栓以下肢深静脉血栓最常见,此外还可见于肾脏、肝脏和视网膜。

动脉血栓多见于脑部及上肢,还可累及肾脏、肠系膜及冠状动脉等部位。

肢体静脉血栓形成可致局部水肿,肢体动脉血栓会弓l起缺血性坏疽,年轻人发生脑卒中或心肌梗死应排除原发性APS可能。

表1 APS血栓的临床表现累及血管临床表现静脉肢体深静脉血栓脑中枢静脉窦血栓肝脏小静脉肝肿大,转氨酶升高大静脉 Budd—chiari综合征肾脏深静脉血栓肾上腺中央静脉血栓;出血、梗死,艾迪生病肺肺血管栓塞;毛细血管炎;肺出血;肺动脉高压大静脉上/下腔静脉综合症皮肤网状青斑;皮下结节眼视网膜静脉血栓动脉肢体缺血性坏死脑大血管脑卒中;短暂性脑缺血发作;Sned-don综合征小血管急性循环衰竭;心脏停搏慢性心肌肥厚;心律失常;心动过缓肾脏大血管肾动脉血栓;肾梗死小血管神血栓性微血管病肝脏肝梗死主动脉主动脉弓主动脉弓综合症腹主动脉附壁血栓皮肤指端坏死眼视网膜动脉和小动脉血栓2.2 产科表现:胎盘血管的血栓导致胎盘功能不全,可引起习惯性流产、胎儿宫内窘迫、宫内发育迟滞或死胎。

抗磷脂综合征(APS)抗磷脂综合征(APS)抗磷脂综合征(APS)为一种以反复动脉或者静脉血栓、病态妊娠和抗磷脂抗体(APL)持续阳性的疾患。

APS可继发于系统性红斑狼疮或者其他自身免疫病,但也可单独出现(原发APS)。

无论原发或者继发的APS,其临床表现及实验室检查并无差别。

女性发病率明显多于男性。

APS的家族倾向并不明显,但患者亲属的抗磷脂抗体检查常可阳性。

病因由于在APL阳性的人群中只有部分患者出现临床表现,故APS的发生还与其他因素有关。

有研究提示这些抗体可抑制由带有阴性电荷磷脂催化的凝血瀑布反应。

这些反应包括因子X的激活,凝血酶原-凝血酶的转换,蛋白C的激活,以及激活的蛋白C所致的因子Va的失活。

APL抑制蛋白C激活或者中和对因子Va失活的作用,可使病人处于“血栓前状态”。

已经证明抗心磷脂抗体(ACL)与磷脂酰丝氨酸的交叉反应使之与血小板结合并激活血小板,也可引起血栓形成。

其他可能的机理还包括血小板合成的血栓素增加,抑制前列腺环素的合成,以及刺激由内皮细胞产生组织因子。

在APL介导的血栓形成过程中,一种名为β2糖蛋白1(β2GP1)的血浆蛋白很受关注。

目前认为APL可通过中和β2GP1的抗凝作用引起血栓形成。

自身免疫性APL通过结合β2GP1或其他磷脂结合蛋白而与带负电荷的磷脂结合,为β2GP1依赖性APL。

然而,梅毒、非梅毒螺旋体、伯氏疏螺旋体、人类免疫缺陷病毒(HIV)、钩端螺旋体及寄生虫等感染,以及药物和恶性肿瘤诱导形成的抗磷脂抗体通常能与磷脂直接结合,为β2GP1非依赖性抗体。

APS发病机制机体遗传基因易感性基础上,外界因素作用。

1、家族倾向,有遗传基因易感性仅某些LP阳性患者出现临床症状,提示疾病的发生与抗体特异性有关;与宿主易感性有关。

2、HLA抗原相关性:APS患者DR4、DRw53、DR7出现频率较高,SLE患者DR4、DRw53表型往往APS3、免疫球蛋白基因异常:编码Ig可变区基因的胚系基因突变。