第三单元课题1 分子和原子

- 格式:ppt

- 大小:4.32 MB

- 文档页数:33

人教版(2024新版)九年级上册化学:第三单元课题1《分子和原子》教案教学设计一、教材分析《分子和原子》不仅是连接宏观世界与微观世界的桥梁,也是学生理解物质构成、性质及变化规律的基础。

教材通过生动的实验、形象的图示和严谨的语言,引导学生认识分子和原子的存在、性质以及它们之间的关系。

本章内容既注重理论知识的传授,又强调通过实验探究培养学生的观察、分析和推理能力。

教材编排由浅入深,逐步深入,既符合学生的认知规律,又体现了科学探究的过程和方法。

通过学习本章,学生将初步建立起微观世界的概念框架,为后续学习化学知识奠定坚实的基础。

二、设计思路在设计《分子和原子》的教学时,我遵循了“情境导入一新知讲授一实验探究一巩固练习一总结反思”的教学流程。

首先,通过生活实例创设情境,激发学生的学习兴趣和探究欲望;其次,结合实验现象和多媒体辅助手段,直观展示分子和原子的存在与性质,帮助学生建立微观世界的概念;然后,通过小组合作实验和讨论,引导学生深入探究分子和原子的奥秘,培养他们的实践能力和合作精神;接着,设计多样化的练习题,巩固所学知识,提升解题能力;最后,通过课堂总结和反思,梳理知识点,查漏补缺,同时引导学生回顾学习过程,培养自我反思和自主学习的习惯。

整个教学过程注重学生的主体地位和教师的主导作用相结合,力求达到知识传授与能力培养的双重目标。

三、教学目标化学观念:认识分子和原子是构成物质的基本微粒,理解分子和原子的基本性质,包括分子的运动性、分子间的间隔以及分子的构成等,能运用分子和原子的观点解释日常生活中的一些现象。

科学思维:理解分子是保持物质化学性质的最小粒子,原子是化学变化中的最小粒子。

科学探究与实践:掌握分子的基本性质,包括分子的质量和体积都很小、分子在不停地运动、分子间存在间隔等。

科学态度与责任:能用分子、原子的观点解释日常生活中的一些现象。

四、教学重点重点:分子、原子的存在及其基本性质。

五、教学难点难点:分子、原子行为的微观表象的形成,以及如何用分子、原子的观点解释宏观现象。

《分子和原子》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 了解分子和原子的基本概念及它们在化学领域中的重要性。

2. 通过作业加深对分子与原子特性的理解,为后续的化学反应和物质结构学习打下基础。

3. 培养学生的观察能力、实验设计和分析能力。

二、作业内容1. 理论学习:- 要求学生阅读《分子和原子》的教材内容,理解分子和原子的定义、性质及它们之间的区别与联系。

- 观看分子与原子构成的微视频,掌握物质组成的微观知识。

2. 动手实验:- 设计家庭实验:通过使用各种家庭物品,如白糖、食盐等,指导学生制作简单的溶液实验,让学生亲自感受物质组成的可见变化。

- 利用实验室的模型,指导学生亲手搭建分子的简单模型,帮助学生理解分子的形态与运动方式。

3. 课后调研:- 分组合作调查日常生活中的应用案例,例如蛋白质分子、有机化合物在食物和工业生产中的作用。

- 每组提交一个详细的调研报告,包含该类应用的概念解释及对应的现实例证。

三、作业要求1. 学生需在规定时间内完成作业,并确保作业内容的准确性和完整性。

2. 理论学习部分要求学生对教材内容进行深入理解,并能够用自己的语言解释分子和原子的基本概念。

3. 动手实验部分要求学生按照指导步骤进行操作,并记录实验过程和结果,注意安全操作。

4. 课后调研需保证信息来源的真实性和数据的可靠性,并通过实例和资料加强证明,小组提交的报告要求思路清晰、表述完整。

5. 每个部分的作业内容完成后应写一份个人总结,说明在完成过程中的体验和学习到的东西。

四、作业评价1. 评判学生对《分子和原子》基础知识的掌握程度,如定义、特性等是否准确理解。

2. 对学生的动手实验和课后调研能力进行评价,如实验步骤是否正确、结果是否合理以及调研报告的完整性和真实性等。

3. 对学生作业完成情况和书写规范程度进行评价,包括格式是否正确、字迹是否清晰等。

五、作业反馈1. 教师将根据学生的作业情况给予及时反馈,指出不足并给出改进建议。

人教版化学九年级上册《第三单元课题1 分子和原子》教案一. 教材分析《分子和原子》是九年级上册化学的第三单元课题1,本节课主要介绍了分子的概念、性质以及分子和原子的关系。

通过本节课的学习,使学生能够理解分子、原子、离子等基本粒子,并能够运用这些知识解释一些日常生活中的现象。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经初步了解了物质的组成和性质,对一些基本概念有了初步的认识。

但部分学生对分子和原子的区别和联系还不够清晰,需要通过本节课的学习进一步巩固和提高。

三. 教学目标1.了解分子的概念、性质及分子和原子的关系。

2.能够运用分子和原子的知识解释一些日常生活中的现象。

3.培养学生的观察、思考、动手能力。

四. 教学重难点1.分子和原子的区别和联系。

2.运用分子和原子的知识解释现象。

五. 教学方法采用问题驱动法、案例分析法、小组合作法等教学方法,引导学生主动探究、积极思考,提高学生的学习兴趣和参与度。

六. 教学准备1.准备相关的实验器材和实验药品。

2.制作多媒体课件,包括图片、动画、视频等。

3.准备一些日常生活中的现象,用于引导学生运用分子和原子的知识解释。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个简单的实验,如水的沸腾,引导学生观察和思考水由液态变为气态的过程,引出分子的概念。

2.呈现(10分钟)利用多媒体课件,呈现分子和原子的模型,介绍分子和原子的性质,如分子的大小、分子之间的间隔、分子的运动等。

3.操练(15分钟)分组进行实验,如分子运动的实验,让学生观察和记录分子运动的现象,加深对分子的理解。

4.巩固(10分钟)通过一些练习题,让学生运用分子和原子的知识解释一些日常生活中的现象,如水的沸腾、气体的膨胀等。

5.拓展(10分钟)引导学生思考分子和原子的区别和联系,如分子可以再分,而原子不能再分等,加深对分子和原子的理解。

6.小结(5分钟)对本节课的内容进行总结,强调分子和原子的概念及其关系。

7.家庭作业(5分钟)布置一些相关的练习题,让学生进一步巩固对分子和原子的理解。

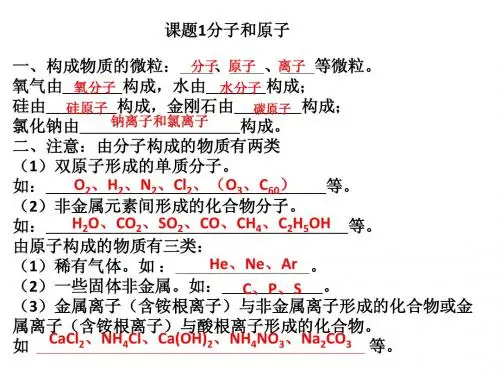

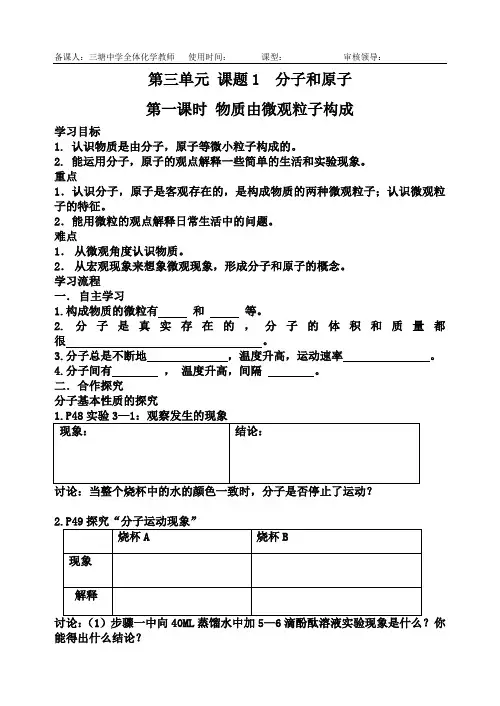

第三单元课题1 分子和原子第一课时物质由微观粒子构成学习目标1.认识物质是由分子,原子等微小粒子构成的。

2.能运用分子,原子的观点解释一些简单的生活和实验现象。

重点1.认识分子,原子是客观存在的,是构成物质的两种微观粒子;认识微观粒子的特征。

2.能用微粒的观点解释日常生活中的问题。

难点1.从微观角度认识物质。

2.从宏观现象来想象微观现象,形成分子和原子的概念。

学习流程一.自主学习1.构成物质的微粒有和等。

2.分子是真实存在的,分子的体积和质量都很。

3.分子总是不断地,温度升高,运动速率。

4.分子间有,温度升高,间隔。

二.合作探究分子基本性质的探究能得出什么结论?(2)步骤二你又观察到什么现象?这一现象又说明了什么?(3)为何实验中要将一装有酚酞溶液的小烧杯放在大烧杯外边?3.分子之间有间隔探究(1)100ML水与100ML酒精混合后的体积小于200ML,为什么?(2)为什么物质有热胀冷缩的现象?(3)夏天自行车的气能打得太足吗?(4)温度越高,分子运动的速率越快,对吗?三.展示提升1.下列实验不能证明物质是由极其微小的、肉眼看不见的微粒构成的是( )。

A.水中放糖,糖不见了,水却变甜了B.大米中掺入少量沙子,沙子不见了C.水中放入紫黑色的高锰酸钾固体,振荡后水变成了紫红色D.一杯澄清的食盐水经蒸发析出了少量的食盐晶体2.“墙角数枝梅,凌寒独自开,遥知不是雪,为有暗香来”(王安石《梅花》)。

诗人在远处就能闻到梅花香味的原因是()A.分子很小B.分子是可分的 C.分子之间有间隔D.分子在不断地运动3.用分子的观点对下列常见现象的解释,错误的是()A.酒精挥发──分子间隔变大 B.食物腐败──分子发生变化C.热胀冷缩──分子大小改变 D.丹桂飘香──分子不停运动4.往10 mL酒精中加入10 mL水,充分混合后,液体的总体积小于20 mL,其主要原因是。

四.归纳反馈本节课主要学习了构成物质的基本粒子的有关知识,学习了如何用分子和原子的观点解释生活中的一些常见现象。

第三单元课题1《分子和原子》教学设计

教学目标

1、知识与技能:

(1)认识物质是由分子、原子等微小粒子构成的;

(2)分子是构成物质的一种粒子;

(3)能用分子的观点解释生活中的一些现象;

(4)学习类比、模型等方法,培养抽象、想象、分析和推理等思维能力;

2、过程与方法

(1)通过对学生熟悉的日常现象提出问题,引发学生思考,来探索微观世界,认识分子和原子。

(2)通过对宏观现象的讨论,把对微观世界的探索引向深入,引导学生用分子、原子的观点分析比较两种变化,进一步从化学变化中认识分子与原子的特征,形成概念。

3、情感、态度与价值观

(1)增强学生对微观世界的好奇心和探究欲,激发学生学习化学的兴趣。

(2)培养学生的抽象思维的能力、想象力和分析、推理能力。

教学重点、难点:

重点:从宏观现象微观粒子的运动,形成分子和原子的概念。

难点:抽象思维的培养。

教学准备

1、准备氨的扩散等实验的仪器

课时安排:1 课时

教学过程:

第一课时

板书设计

课题1 分子和原子

一、物质是由分子和原子等粒子构成的

分子是构成物质的一种粒子;

二、分子的性质

1、分子很小;

2、分子在不断运动;

3、分子之间有间隔;

4、同种分子化学性质相同,不同种分子化学性质不同;。