土壤中有机质含量

- 格式:ppt

- 大小:554.00 KB

- 文档页数:12

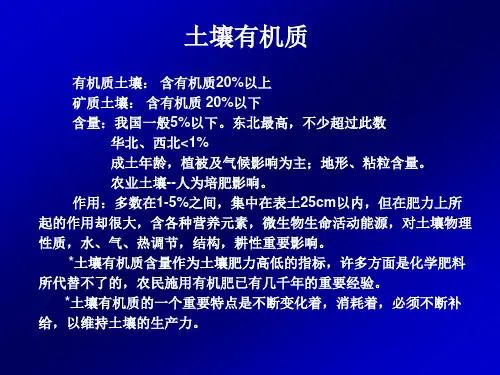

土壤有机质含量标准,沙质土、黏质土、壤土各有什么特点在土壤学中,一般把耕作层中含有机质20%以上的土壤称为有机质土壤,含有机质在20%以下的土壤称为矿质土壤。

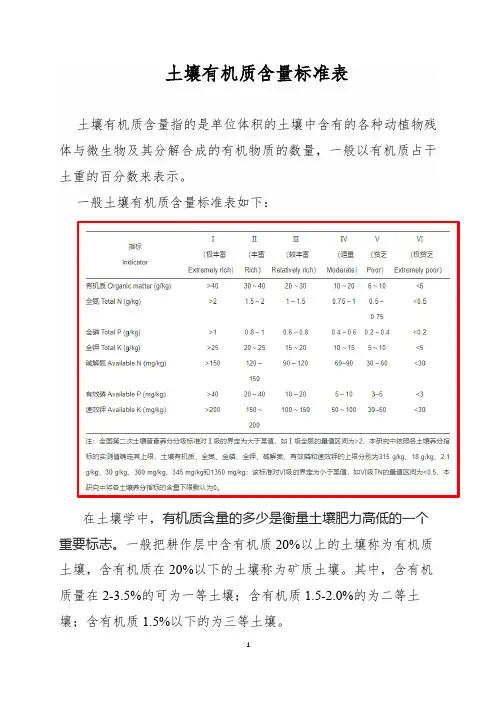

土壤有机质含量指的是单位体积的土壤中含有的各种动植物残体与微生物及其分解合成的有机物质的数量,是衡量土壤肥力的重要指标之一。

一、土壤有机质含量标准1、土壤有机质含量指的是单位体积的土壤中含有的各种动植物残体与微生物及其分解合成的有机物质的数量,一般以有机质占干土重的百分数来表示,是衡量土壤肥力的重要指标之一。

2、在土壤学中,一般把耕作层中含有机质20%以上的土壤称为有机质土壤,含有机质在20%以下的土壤称为矿质土壤。

其中,含有机质量在2-3.5%的可为一等土壤;含有机质1.5-2.0%的为二等土壤;含有机质1.5%以下的为三等土壤。

3、一般情况下,耕作层土壤有机质含量通常在5%以上;褐土在自然植被下,有机质含量为1-3%,但由于褐土适于耕作,大部分已辟为农地,致使土壤中的有机质含量减少到了1%左右。

4、娄土中的土壤有机质含量一般在1%左右;黄绵土中的土壤有机质含量一般在0.5%左右;黑垆土中的土壤腐殖质含量一般为0.5-1%左右;灰褐土中的表层土壤有机质含量一般在6-13%左右;灰钙土中的土壤有机质含量一般在0.7-1.5%左右。

5、棕钙土中的表层土壤有机质含量一般在0.6-2%左右;栗钙土中的表层土壤有机质含量一般在2-5%左右;风沙土中的土壤有机质含量一般在0.012-0.233%左右;棕钙土中的土壤有机质含量一般在1%左右。

二、沙质土、黏质土、壤土各有什么特点1、沙质土(1)砂粒含量高,颗粒粗,组成的粒间大孔隙数量多,所以土壤通气透水性比较好,不易产生积水。

(2)保水、保肥性能弱(土壤含砂粒较多,粘粒少,颗粒间空隙比较大,导致蓄水力弱;缺乏粘粒和有机质胶体导致保肥能力差),雨后容易造成水肥流失,水分蒸发速率快,失熵多易引起土壤干旱。

(3)土温变幅大,白昼土壤升温快,晚上降温也快;早春土温低,但随气温回升,土温上升也快,对喜温作物花生、棉花、瓜类、块茎、块根作物生长有利,称之为热性土,但晚秋也容易造成霜冻。

土的有机质含量测定方法

土壤有机质含量是评估土壤质量的重要指标之一,常见的测定方法有以下几种:

1. 熔融二氧化钠法:先将一定量的土壤样品与熔融的NaOH

混合,在高温下加热反应,使有机质氧化分解为CO2和H2O,然后测定产生的CO2的体积或重量,根据CO2的产量计算有

机质的含量。

2. 杜温—布洛迪法:将一定量的土壤样品与浓硫酸混合,使有机质完全氧化分解,然后通过碘的滴定来测定有机碳的含量,根据有机碳含量和有机质的转换系数计算有机质的含量。

3. 标准火焰法:将土壤样品干燥研磨后,加入铜钡矾试剂,在标准条件下进行燃烧,根据样品的质量损失来间接测定有机质含量。

4. 炉蒸发法:将土壤样品在高温下干燥蒸发,利用重量损失来计算有机质含量。

5. 光谱法:利用紫外可见光谱和红外光谱等技术,通过对土壤样品吸收光谱的特性进行定量分析,来测定有机质含量。

以上方法各有优缺点,适用于不同的土壤类型和研究目的。

在实际应用中,可以根据需求和条件选择合适的方法进行有机质含量的测定。

土壤有机质含量分级

土壤有机质含量是评价土壤肥力和生产力的重要指标之一。

根

据土壤有机质含量的不同,一般可以分为几个等级。

首先,按照有机质含量的不同,可以将土壤分为高、中、低三

个等级。

一般来说,有机质含量在5%以上的土壤可以被归为高有机

质含量土壤,有机质含量在2-5%之间的土壤可以被归为中等有机质

含量土壤,而有机质含量在2%以下的土壤则可以被归为低有机质含

量土壤。

其次,根据土壤有机质含量对土壤肥力和生产力的影响程度,

还可以将土壤有机质含量分为更多的等级。

比如,可以分为非常低、低、中等、高和非常高五个等级。

非常低的有机质含量会导致土壤

肥力差,土壤结构差,保水保肥能力差,而非常高的有机质含量则

会使土壤肥力和保水保肥能力都非常好。

另外,还可以根据土壤有机质含量的具体数值来进行分级。

比如,可以将土壤有机质含量分为0-2%为低,2-4%为中等,4%以上为高。

总的来说,土壤有机质含量分级是根据土壤中有机质的含量来进行分类,不同的分级标准可以根据具体的土壤肥力和生产力要求来确定。

有机质含量高低直接关系到土壤的肥力和生产力,因此对土壤有机质含量进行科学合理的分级对于土壤肥力的评价和土壤改良具有重要的意义。

土壤养分等级分级标准土壤养分等级分级标准是指根据土壤中养分含量的不同,将土壤分为不同的等级,以便于合理施肥和种植作物。

土壤养分等级的划分对于农业生产具有重要意义,可以有效地提高作物产量和质量,保护环境,促进可持续发展。

下面将介绍土壤养分等级分级标准的相关内容。

一、氮素等级分级标准。

1. 低氮土壤,土壤中全氮含量低于0.15%。

2. 中氮土壤,土壤中全氮含量在0.15%~0.3%之间。

3. 高氮土壤,土壤中全氮含量高于0.3%。

二、磷素等级分级标准。

1. 低磷土壤,土壤中全磷含量低于5mg/kg。

2. 中磷土壤,土壤中全磷含量在5mg/kg~20mg/kg之间。

3. 高磷土壤,土壤中全磷含量高于20mg/kg。

三、钾素等级分级标准。

1. 低钾土壤,土壤中全钾含量低于0.2%。

2. 中钾土壤,土壤中全钾含量在0.2%~0.6%之间。

3. 高钾土壤,土壤中全钾含量高于0.6%。

四、有机质等级分级标准。

1. 低有机质土壤,土壤中有机质含量低于1%。

2. 中有机质土壤,土壤中有机质含量在1%~3%之间。

3. 高有机质土壤,土壤中有机质含量高于3%。

五、PH值等级分级标准。

1. 酸性土壤,土壤PH值低于6.5。

2. 中性土壤,土壤PH值在6.5~7.5之间。

3. 碱性土壤,土壤PH值高于7.5。

六、微量元素等级分级标准。

1. 缺乏土壤,土壤中微量元素含量低于农作物生长需要。

2. 适宜土壤,土壤中微量元素含量满足农作物生长需要。

3. 过量土壤,土壤中微量元素含量高于农作物生长需要。

以上是土壤养分等级分级标准的相关内容,不同等级的土壤需要采取不同的施肥措施,以满足作物生长的需要。

通过科学合理地利用土壤养分等级分级标准,可以提高土壤肥力,增加作物产量,改善土壤环境,促进农业可持续发展。

希望广大农民朋友能够重视土壤养分等级分级标准,科学施肥,合理种植,实现农业生产的可持续发展和高质量发展。

土壤有机质含量标准土壤有机质含量是土壤肥力的重要指标之一,它对土壤的肥力、结构、水分保持能力等具有重要的影响。

根据国家标准,土壤有机质含量的标准是指土壤中有机质的含量符合国家规定的范围,可以保证土壤的肥力和生态环境的持续改善。

下面将详细介绍土壤有机质含量标准的相关内容。

首先,国家标准规定了土壤有机质含量的范围。

根据《土壤环境质量标准》(GB15618-1995),不同类型的土壤对有机质含量有不同的要求。

一般来说,耕地土壤的有机质含量应在2%以上,森林土壤应在5%以上,草地土壤应在3%以上。

这些标准的制定是基于土壤类型的特点和植被的需求,旨在保证土壤的肥力和生态功能。

其次,土壤有机质含量标准的制定是为了保护土壤生态环境。

有机质是土壤中的重要组成部分,它对土壤的肥力和结构具有重要影响。

合理的有机质含量可以改善土壤的通气性、保水性和保肥性,有利于植物的生长和发育。

此外,有机质还可以促进土壤微生物的生长和活动,维持土壤生态系统的平衡。

因此,制定土壤有机质含量标准是为了保护土壤的生态功能,维护生态环境的稳定。

再次,土壤有机质含量标准的执行需要依靠相关的监测和管理措施。

为了保证土壤有机质含量符合国家标准,需要加强对土壤的监测和评价工作。

通过定期对土壤样品进行采集和分析,可以了解土壤有机质含量的变化趋势,及时发现问题并采取相应的措施。

此外,还需要加强对土壤的合理利用和保护,避免过度耕作、过度施肥和过度化学物质的使用,以减少对土壤有机质的破坏和污染。

最后,土壤有机质含量标准的执行需要社会各界的共同参与和支持。

保护土壤生态环境是全社会的责任,需要政府、企业、农民和公众共同努力。

政府部门应加强对土壤资源的保护和管理,制定相关政策和法规,推动土壤有机质含量标准的执行。

企业和农民应加强对土壤的合理利用和保护,减少对土壤的破坏和污染。

公众应增强对土壤生态环境保护的意识,积极参与相关的宣传和教育活动,共同维护良好的土壤生态环境。

土壤有机质含量标准土壤有机质是土壤中的一种重要组成部分,它对土壤的肥力、结构、透水性等起着重要的作用。

土壤有机质含量标准是指土壤中有机质的含量达到一定标准,以保证土壤的肥力和生产力。

根据国家标准和实际生产需要,土壤有机质含量标准一般分为几个等级,下面将对土壤有机质含量标准进行详细介绍。

首先,对于一般农田土壤而言,其有机质含量标准一般在2%以上为宜。

这是因为有机质含量高的土壤,其肥力较好,能够提供植物所需的养分,有利于作物生长。

而对于一些特殊作物,如蔬菜、水稻等,其有机质含量标准可能会更高一些,一般在3%以上。

这是因为这些作物对土壤的肥力要求较高,有机质含量高的土壤对这些作物的生长更有利。

其次,土壤有机质含量标准还与土壤类型有关。

不同类型的土壤其有机质含量标准也会有所不同。

比如,对于粘土土壤而言,其有机质含量标准一般会偏高一些,因为粘土土壤容易结块,有机质含量高能够改善土壤的结构,提高土壤的透水性。

而对于砂质土壤,其有机质含量标准则可以适当偏低一些,因为砂质土壤本身透水性较好,不容易结块,有机质含量偏低对其影响相对较小。

最后,土壤有机质含量标准的监测和调控对于农田的管理至关重要。

通过定期对土壤有机质含量进行监测,可以及时了解土壤的肥力状况,有针对性地进行施肥和管理,保证作物的生长。

同时,合理的耕作措施和有机质添加可以提高土壤的有机质含量,改善土壤肥力,促进农作物的生长发育。

综上所述,土壤有机质含量标准是保证土壤肥力和农作物生长的重要指标。

不同类型的土壤和不同作物对有机质含量标准有着不同的要求,因此在实际生产中需要根据具体情况进行调整和管理。

只有合理控制土壤有机质含量,才能保证土壤的肥力和作物的生长,实现农业可持续发展的目标。

一、土壤一般概述土壤养分是指存在于土壤中的植物所必需的营养元素。

包括碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、钼(Mo)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)、氯(Cl)等16种。

在自然土壤中,除前三种碳(C)、氢(H)、氧(O)三种元素外,其他土壤养分主要来源于土壤矿物质和土壤有机质、其次是大气降水、坡渗水和地下水等。

土壤养分分级标准主要针对有机质、全氮、速效氮、速效磷和速效钾的含量进行分级,每种级别对应不同成分的含量不同。

而在实际工作中,我们可以对照或参考这个标准,对要进行施肥的土地进行测试分析,以了解土壤的真实肥力状况。

一般情况下,耕作层土壤有机质含量通常在5%以上;褐土在自然植被下,有机质含量为1-3%,但由于褐土适于耕作,大部分已辟为农地,致使土壤中的有机质含量减少到了1%左右。

有机质是土壤肥力的标志性物质,其含有丰富的植物所需要的养分,调节土壤的理化性状,是衡量土壤养分的重要指标。

它主要来源于有机肥和植物的根、茎、枝、叶的腐化变质及各种微生物等,基本成分主要为纤维素、木质素、淀粉、糖类、油脂和蛋白质等,为植物提供丰富的C、H、O、S及微量元素,可以直接被植物所吸收利用。

其中有机质的分级可作为土壤养分分级,土壤养分分级标准共六级,且六级为最低,一级为最高。

二、常见土壤分类1.棕壤:棕壤又称棕色森林土,主要分布于半湿润半干旱地区的山地垂直带谱中,如秦岭北坡、吕梁山、中条山、六盘山等高山及洮河流域的密茂针叶林或针阔混交林的林下。

在褐土分布区之上。

具有深达1.5-2m发育良好的剖面,有枯枝落叶层、腐殖质聚积层,粘化过渡层,疏松的母质层等。

表土层厚约15-20cm,质地多为中壤。

其下则为粘化紧实的心土层,粘粒聚集作用明显,厚约30-40,富含胶体物质和粘粒,有明显的核状或棱块状结构,在结构体表面有明显的铁锰胶膜复被。

再下逐渐过渡至轻度粘化的底土层。

土壤有机质含量标准土壤有机质含量是土壤肥力的重要指标之一,它直接影响着土壤的肥力、保肥性、透水性、通气性和保水性,对于农作物的生长发育和产量质量起着至关重要的作用。

因此,合理评价土壤有机质含量,对于科学施肥、提高土壤肥力和保护生态环境具有重要意义。

我国对土壤有机质含量的标准是根据土壤类型和土地利用方式来制定的,下面将对土壤有机质含量标准进行详细介绍。

首先,根据《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)的规定,我国将土壤有机质含量分为五个等级,分别是优质土壤、良质土壤、中质土壤、次质土壤和劣质土壤。

其中,优质土壤的有机质含量大于3%,良质土壤的有机质含量在2-3%之间,中质土壤的有机质含量在1-2%之间,次质土壤的有机质含量在0.5-1%之间,劣质土壤的有机质含量小于0.5%。

这些标准是根据土壤肥力和适宜种植作物的需求来确定的,可以作为土壤肥力评价和施肥指导的依据。

其次,根据土地利用方式的不同,土壤有机质含量标准也有所不同。

例如,对于耕地土壤,我国规定了不同的土壤有机质含量标准,根据不同的土地利用方式(包括农田、果园、林地等)和土壤类型(包括红壤、黄壤、黑土等),分别制定了相应的土壤有机质含量标准。

这些标准的制定是为了保证不同土地利用方式下的土壤肥力和作物生长需要。

另外,土壤有机质含量标准还与土壤类型密切相关。

不同类型的土壤对有机质的含量有不同的要求,例如,对于砂质土壤和壤土,其有机质含量标准相对较低,而对于粘质土壤和腐殖质土壤,其有机质含量标准相对较高。

这是因为不同类型的土壤在肥力和作物生长方面有着不同的特点,因此需要根据土壤类型来确定相应的有机质含量标准。

总的来说,土壤有机质含量标准是根据土壤肥力和作物生长的需求来确定的,它直接关系到土壤肥力和作物产量,对于科学施肥和保护生态环境具有重要意义。

因此,我们在进行土壤肥力评价和施肥指导时,需要根据土壤类型和土地利用方式来合理评价土壤有机质含量,以保证土壤肥力和作物生长的需要。

土壤营养五指标土壤是植物生长的基础,而土壤中的营养是植物生长所必需的重要元素。

土壤营养的五个指标包括土壤酸碱度、有机质含量、氮磷钾含量、微量元素含量和土壤水分含量。

本文将逐一介绍这五个指标以及它们对植物生长的影响。

一、土壤酸碱度土壤酸碱度是指土壤中氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)的浓度,通常用pH值来表示。

土壤酸碱度对植物生长起着重要的影响。

过酸或过碱的土壤都会影响植物的吸收和利用营养物质的能力。

大多数植物生长适宜的土壤pH值在6.0-7.0之间。

二、有机质含量有机质是土壤中的一种重要成分,主要由植物残体和动物粪便等有机物质组成。

有机质含量对土壤的肥力和保水能力有着重要的影响。

有机质含量越高,土壤的保水性和肥力就越好。

同时,有机质还有助于土壤结构的改善,提高土壤通气性和保水能力,促进植物的生长。

三、氮磷钾含量氮、磷、钾是植物生长所必需的三大营养元素,被称为植物的主要营养元素。

氮元素对植物的生长和发育具有重要影响,是植物体内蛋白质、核酸等重要组成部分。

磷元素是植物体内ATP、DNA等重要物质的组成成分,对植物的能量代谢和生长发育起着至关重要的作用。

钾元素是植物体内酶的活化剂,对植物的光合作用、物质运输和抗逆能力都有重要影响。

土壤中氮磷钾含量的适宜比例对植物的生长至关重要。

四、微量元素含量微量元素是指植物体内所需量较少的元素,包括铁、锌、铜、锰、钼、硼和氯等。

这些元素在植物的生长和发育过程中发挥着重要的作用。

铁元素是植物体内叶绿素合成和呼吸作用的重要成分,对植物的叶绿素含量和光合作用起着重要的调节作用。

锌、铜和锰等元素是植物体内酶和蛋白质的组成部分,对植物的光合作用、呼吸作用和抗病能力有重要影响。

钼元素是植物体内一些酶的重要辅因子,对植物的氮代谢和固氮能力起着重要的作用。

硼元素对植物的细胞壁合成和植物的果实发育具有重要影响。

土壤中微量元素含量的适宜水平对植物的生长发育至关重要。

五、土壤水分含量土壤水分含量是指土壤中所含的水分量。

土壤有机质是土壤中非常重要的组分,对土壤的肥力、结构和微生物活性有着重要的影响。

判断土壤有机质含量的高低对于农业生产和土壤环境保护具有重要的意义。

下面将从土壤有机质含量的定义、影响、检测方法和判断标准等方面进行论述。

一、土壤有机质含量的定义1.1 有机质的概念有机质是土壤中的一个重要组分,主要来源于植物残体、动物粪便、微生物和土壤生物的分解和转化。

有机质含量高低反映了土壤的肥力状况,对土壤的肥力和物理性质起着重要的调节作用。

1.2 有机质含量的计量方法有机质的含量通常以有机碳的含量来表示,因为有机碳是有机物中的主要组成元素。

通常以土壤中有机碳的百分比表示土壤的有机质含量,也可以用有机物的含量来表示。

二、土壤有机质含量的影响2.1 对土壤肥力的影响土壤有机质含量高,意味着土壤中有机质的供给充足,有机质可以为作物生长提供养分,提高土壤的保水保肥性能,改善土壤通气性和渗透性,增加土壤的肥力。

2.2 对土壤微生物活性的影响土壤中的有机质是微生物繁殖和活动的重要营养来源,土壤有机质含量的高低直接影响着土壤微生物的数量和活性。

有机质含量高的土壤通常有更多的微生物裙落,对土壤的生物活性有着重要的促进作用。

三、土壤有机质含量的检测方法3.1 体积法体积法是一种最为常用的土壤有机质含量测定方法,通过测定土壤样品的体积和质量,计算出土壤中有机质的含量。

这种方法操作简便,成本低廉,适用范围广泛。

3.2 气相色谱法气相色谱法是一种比较精确的土壤有机质含量测定方法,通过气相色谱仪测定土壤中有机物中的有机碳含量,计算出土壤有机质的含量。

这种方法精度高,适用于科研和检测实验等领域。

四、土壤有机质含量的判断标准4.1 土壤有机质含量的级别划分根据土壤中有机质的含量,可以将土壤分为含有机质的高、中、低三个级别。

一般来说,有机质含量在3以上的属于高有机质土壤,1-3的属于中有机质土壤,低于1的属于低有机质土壤。

4.2 土壤有机质含量的评价标准根据不同土壤类型和用途的需求,土壤有机质含量的评价标准也会有所不同。

土壤有机质含量的测定实验报告一、实验目的土壤有机质是土壤的重要组成部分,它对土壤的肥力、结构和生态功能等方面都有着重要的影响。

本次实验的目的是测定土壤样品中的有机质含量,了解土壤的肥力状况,为土壤改良和农业生产提供科学依据。

二、实验原理在加热条件下,用一定浓度的重铬酸钾硫酸溶液氧化土壤中的有机碳,剩余的重铬酸钾用硫酸亚铁标准溶液滴定,根据消耗的重铬酸钾量计算出有机碳含量,再乘以常数 1724,即为土壤有机质含量。

反应式为:2K₂Cr₂O₇+ 3C + 8H₂SO₄= 2K₂SO₄+ 2Cr₂(SO₄)₃+3CO₂↑ + 8H₂OK₂Cr₂O₇+ 6FeSO₄+ 7H₂SO₄= K₂SO₄+ Cr₂(SO₄)₃+3Fe₂(SO₄)₃+ 7H₂O三、实验仪器与试剂1、仪器分析天平:精确到 00001g。

硬质玻璃试管:25mm×200mm。

油浴锅:内装固体石蜡或植物油。

铁丝笼:能插入试管。

滴定管:50ml。

锥形瓶:250ml。

移液管:5ml、10ml。

漏斗。

电热炉。

2、试剂08000mol/L 重铬酸钾标准溶液:称取经 130℃烘干 3~4 小时的重铬酸钾(K₂Cr₂O₇,分析纯)392245g 溶于水中,定容至 1000ml。

02mol/L 硫酸亚铁标准溶液:称取硫酸亚铁(FeSO₄·7H₂O,分析纯)560g 溶于水中,加浓硫酸 5ml,稀释至 1000ml。

浓硫酸(H₂SO₄,ρ=184g/cm³,化学纯)。

邻菲啰啉指示剂:称取邻菲啰啉 1485g 与硫酸亚铁(FeSO₄·7H₂O)0695g,溶于 100ml 水中,贮于棕色瓶中。

四、实验步骤1、称取通过 025mm 筛孔的风干土样 01000~05000g(精确到00001g),放入干燥的硬质玻璃试管中。

2、用移液管准确加入 08000mol/L 重铬酸钾标准溶液 500ml,再用注射器加入 5ml 浓硫酸,摇匀,在试管口插入小漏斗。

有机质含量测定方法及标准一、引言有机质是土壤中的重要组成部分,对于土壤肥力、生态环境和农业生产具有重要意义。

准确测定土壤中的有机质含量,对于科学施肥、土壤改良和环境保护具有指导作用。

本文将介绍有机质含量的测定方法及标准,以帮助读者更好地理解和应用相关知识。

二、有机质含量测定方法1.重铬酸钾氧化法:这是一种常用的有机质测定方法。

在硫酸介质中,重铬酸钾与有机质发生氧化还原反应,通过硫酸亚铁滴定剩余的重铬酸钾,从而计算出有机质的含量。

该方法操作简便,结果稳定,但需要使用较多化学试剂。

2.灼烧法:将土壤样品在高温下灼烧,使有机质氧化为二氧化碳和水,通过测定灼烧前后的质量差,计算出有机质的含量。

该方法结果准确,但操作较为繁琐,且需要专业设备。

3.光谱法:利用有机质在近红外光谱区域的特征吸收,通过建立光谱与有机质含量之间的数学模型,实现有机质的快速测定。

该方法具有无损、快速、环保等优点,但需要建立准确的光谱模型。

三、有机质含量测定标准为了保证有机质含量测定的准确性和可比性,国家和行业制定了一系列的标准和方法。

例如,我国《土壤质量有机质含量的测定》(GB/T 17137-1997)就对有机质含量的测定方法、试剂、仪器、操作步骤等进行了详细规定。

此外,还有一些国际标准和行业标准,如ISO 10694:2014等,也为有机质含量的测定提供了参考。

四、测定中的注意事项在有机质含量测定过程中,需要注意以下几点:首先,样品的采集、保存和处理应符合规范要求,避免污染和变质;其次,选择合适的测定方法,根据实验室条件和实际需求进行选择;再次,严格遵守测定标准和操作规程,确保测定结果的准确性和可靠性;最后,对于异常结果应进行复核和分析,找出可能的原因并加以纠正。

五、结论有机质含量是评价土壤质量的重要指标,其测定方法和标准对于农业生产、环境保护和科学研究具有重要意义。

通过本文的介绍,我们了解了有机质含量的测定方法、标准及注意事项,希望能为读者在实际应用中提供指导和帮助。

不同纬度土壤的有机质含量一、低纬度地区土壤有机质含量低纬度地区通常指赤道附近的地区,如热带和亚热带地区。

由于这些地区气候炎热湿润,植被茂盛,有机质的积累速度较快。

热带雨林是低纬度地区最典型的植被类型,其茂密的植被覆盖为土壤有机质的积累提供了良好的条件。

研究表明,热带雨林土壤的有机质含量通常较高,达到了3%至6%左右。

这是因为热带雨林地区的高温高湿条件下,植物生长旺盛,植物残体和枯枝落叶等有机物快速降解并积累于土壤中。

二、中纬度地区土壤有机质含量中纬度地区通常指温带地区,包括北美洲、欧洲、亚洲的温带地区。

这些地区的气候条件相对温和,季节变化明显,植被类型多样。

由于气温适宜、降水充足,中纬度地区土壤有机质的分解速度较快,但又有较好的有机质来源。

森林和草地是中纬度地区主要的植被类型。

森林土壤的有机质含量一般较高,约为1%至3%左右,而草地土壤的有机质含量较低,约为0.5%至2%左右。

这是由于森林的植被残体和枯枝落叶等有机物较多,而草地的植被覆盖较短且生长周期短,有机质的积累速度较慢。

三、高纬度地区土壤有机质含量高纬度地区通常指寒带地区,如北极地区和高山地区。

这些地区气温低,降水少,植被稀疏,土壤有机质的分解速度较慢。

研究表明,高纬度地区土壤有机质含量一般较低,约为0.5%至1%左右。

这是因为寒带地区的植被覆盖较少,植物残体和有机物的输入量较低,同时低温和湿度条件下有机物的分解速度较慢,导致土壤有机质的积累速度较慢。

四、土壤有机质含量的影响因素除了纬度的影响外,土壤有机质含量还受到其他因素的影响。

首先是气候因素,包括温度、降雨量和湿度等。

气温和湿度高的地区有利于植物生长和有机质的积累,而降雨量充足的地区有利于有机质的输入和分解。

其次是植被类型的影响。

不同类型的植被对土壤有机质的积累和分解有不同的贡献。

再次是土壤类型的影响。

土壤的质地、结构和养分含量等都会影响有机质的积累和分解过程。

不同纬度的土壤有机质含量存在着明显差异。

土壤有机质土壤有机质是指土壤中含碳的有机化合物。

土壤中有机质的来源十分广泛。

土壤有机质可分成腐殖质和非腐殖质。

微生物是土壤有机质的最早来源。

土壤有机质的含量在不同土壤中差异很大,含量高的可达20%或30%以上(如泥炭土,某些肥沃的森林土壤等),含量低的不足1%或0.5%(如荒漠土和风沙土等)。

在土壤学中,一般把耕作层中含有机质20%以上的土壤称为有机质土壤,含有机质在20%以下的土壤称为矿质土壤。

一般情况下,耕作层土壤有机质含量通常在5%以上。

有机质的含碳量平均为58%,所以土壤有机质的含量大致是有机碳含量的1.724倍。

类型土壤有机质提升进入土壤中的有机质一般以三种类型状态存在。

(1)新鲜的有机物:指那些进入土壤中尚未被微生物分解的动、植物残体。

它们仍保留着原有的形态等特征。

对森林土壤而言,一般指枯凋落物的L层(Litter)。

相当于土壤剖面形态记述中的A。

层。

(2)分解的有机物:经微生物的分解,已使进入土壤中的动、植物残体失去了原有的形态等特征。

有机质已部分分解,并且相互缠结,呈褐色。

包括有机质分解产物和新合成的简单有机化合物。

对森林土壤而言,一般指枯凋落物层中的F层(Fermetation)。

此层一般在土壤剖面形态记述中为A。

层(3)腐殖质:指有机质经过微生物分解后并再合成的一种褐色或暗褐色的大分子胶体物质。

与土壤矿物质土粒紧密结合,是土壤有机质存在的主要形态类型,占土壤有机质总量的85-90%。

对森林土壤而言,一般指枯落物层中H层(Humus)。

在土壤剖面形态记述中,通常与上述的F层共同记为A。

层。

土壤有机质的组成决定于进入土壤的有机物质的组成,进入土壤的有机物质的组成相当复杂。

各种动、植物残体的化学成分和含量因动、植物种类、器官、年龄等不同而有很大的差异。

一般情况下,动植物残体主要的有机化合物有碳水化合物、木素、蛋白质、树脂、蜡质等。

土壤有机质的主要元素组成是C、O、H、N,分别占52%-58%、34%-9%、3.3%-4.8%,3.7%-4.1%。

土壤有机质含量标准土壤有机质是土壤中的一种重要组分,对土壤肥力、保护环境、维持生态平衡等方面都具有重要作用。

土壤有机质含量标准是对土壤中有机质含量的一种定量要求,它直接关系到土壤的肥力和环境质量。

根据国家标准,土壤有机质含量标准一般是指土壤中有机质的含量范围和标准值。

下面就土壤有机质含量标准进行详细介绍。

一、土壤有机质含量范围。

土壤有机质含量范围是指土壤中有机质含量的上限和下限。

根据土壤有机质含量的不同,土壤有机质含量范围可分为低、中、高三个等级。

一般来说,土壤有机质含量范围为0.5%~3.5%为低含量,3.5%~6.5%为中含量,6.5%以上为高含量。

低含量的土壤有机质含量较低,土壤肥力一般较差,需施加有机肥以提高土壤肥力。

中含量的土壤有机质含量适中,土壤肥力较好,有机质对土壤肥力的贡献较大。

高含量的土壤有机质含量较高,土壤肥力很好,但在管理上需要注意防止有机质过多的流失。

二、土壤有机质含量标准值。

土壤有机质含量标准值是指对土壤中有机质含量的定量要求。

根据不同土壤类型和用途,土壤有机质含量标准值有所不同。

一般来说,对于耕地土壤,其有机质含量标准值为1.5%~3.5%;对于园地土壤,其有机质含量标准值为3.0%~6.0%;对于草地土壤,其有机质含量标准值为2.0%~5.0%。

土壤有机质含量标准值的确定是根据土壤类型的特点、土壤用途以及农作物的需求等因素来综合考虑的。

合理的土壤有机质含量标准值有利于保持土壤肥力平衡,提高土壤的生产力,保护土壤生态环境。

三、土壤有机质含量标准的意义。

土壤有机质含量标准的制定和执行对于维护土壤生态环境、提高土壤肥力、保障粮食安全等方面具有重要意义。

通过合理控制土壤有机质含量,可以有效提高土壤的保肥性和供肥性,保持土壤的肥力平衡,促进农作物的健康生长,提高农作物的产量和品质。

另外,合理的土壤有机质含量标准也有利于土壤的保水保肥能力,减少土壤侵蚀和水土流失,改善土壤的物理性能和结构,提高土壤的抗逆性和生态环境的稳定性。