太阳的周日视运动

- 格式:ppt

- 大小:4.93 MB

- 文档页数:32

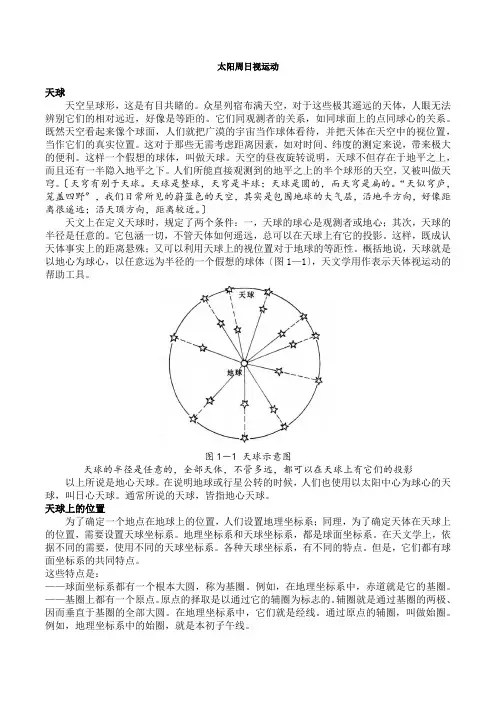

太阳周日视运动天球天空呈球形,这是有目共睹的。

众星列宿布满天空,对于这些极其遥远的天体,人眼无法辨别它们的相对远近,好像是等距的。

它们同观测者的关系,如同球面上的点同球心的关系。

既然天空看起来像个球面,人们就把广漠的宇宙当作球体看待,并把天体在天空中的视位置,当作它们的真实位置。

这对于那些无需考虑距离因素,如对时间、纬度的测定来说,带来极大的便利。

这样一个假想的球体,叫做天球。

天空的昼夜旋转说明,天球不但存在于地平之上,而且还有一半隐入地平之下。

人们所能直接观测到的地平之上的半个球形的天空,又被叫做天穹。

〔天穹有别于天球。

天球是整球,天穹是半球;天球是圆的,而天穹是扁的。

“天似穹庐,笼盖四野〞,我们日常所见的蔚蓝色的天空,其实是包围地球的大气层,沿地平方向,好像距离很遥远;沿天顶方向,距离较近。

〕天文上在定义天球时,规定了两个条件:一,天球的球心是观测者或地心;其次,天球的半径是任意的。

它包涵一切,不管天体如何遥远,总可以在天球上有它的投影。

这样,既成认天体事实上的距离悬殊;又可以利用天球上的视位置对于地球的等距性。

概括地说,天球就是以地心为球心,以任意远为半径的一个假想的球体〔图1—1〕,天文学用作表示天体视运动的帮助工具。

图1-1 天球示意图天球的半径是任意的,全部天体,不管多远,都可以在天球上有它们的投影以上所说是地心天球。

在说明地球或行星公转的时候,人们也使用以太阳中心为球心的天球,叫日心天球。

通常所说的天球,皆指地心天球。

天球上的位置为了确定一个地点在地球上的位置,人们设置地理坐标系;同理,为了确定天体在天球上的位置,需要设置天球坐标系。

地理坐标系和天球坐标系,都是球面坐标系。

在天文学上,依据不同的需要,使用不同的天球坐标系。

各种天球坐标系,有不同的特点。

但是,它们都有球面坐标系的共同特点。

这些特点是:——球面坐标系都有一个根本大圆,称为基圈。

例如,在地理坐标系中,赤道就是它的基圈。

——基圈上都有一个原点。

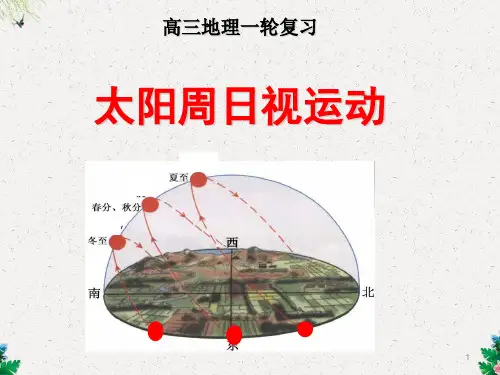

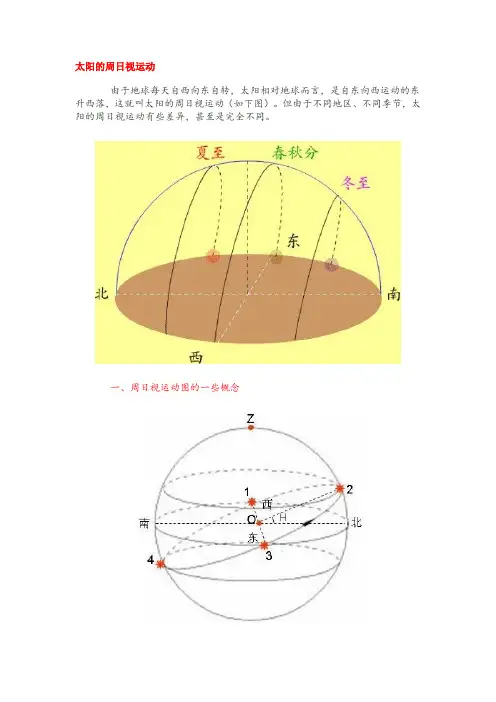

太阳的周日视运动由于地球每天自西向东自转,太阳相对地球而言,是自东向西运动的东升西落,这就叫太阳的周日视运动(如下图)。

但由于不同地区、不同季节,太阳的周日视运动有些差异,甚至是完全不同。

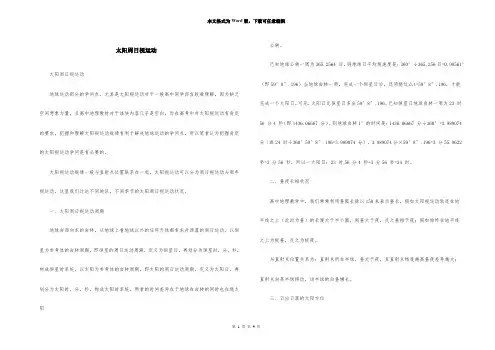

一、周日视运动图的一些概念如上图:圆心:是以观察者为圆心;所在平面为地平面。

方位:符合上北下南左西右东的原则,故我们只需确定某一个方位,其余的方位也应是确定(如根据太阳升起的方位—东、落下的方位—西、正午太阳的方位—北半球一般在南,南半球一般在北)。

天顶:观察者的头顶(即图中的Z点)上中天:过Z点的圆周的地平面以上部分,地方时为12时即正午时太阳上中天。

下中天:与上中天对应的地平面以下部分,地方时为子夜24时(或0时)。

太阳的特殊位置:1—日出;2—上中天;3—日落;4—下中天。

正午太阳高度:太阳上中天时,太阳与观察者的连线与地平面所成的夹角,即图中的∠H。

昼夜长短:太阳的周日视运动圈(即图中的1—2—3—4—1)以地平面为界,分为两部分,地平面以上部分可代表白昼长,地平面以下部分可代表黑夜长,在一天24小时的前提下,根据两者各自所占的比例可确定观察者当地此时的昼夜长短情况。

二、周日视运动圈的特征一年中的周日视运动圈我们可认为它们是互相平行的。

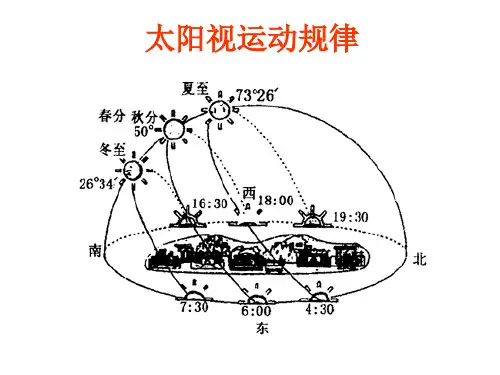

故一般题目中只讨论二分二至的三个视运动圈(可根据正午太阳高度角大小或昼夜长短情况区分)。

一年中所有的周日视运动圈均在二至日两个视运动圈之间,其中二分日日出必然在正东方地平面上,日落必然在正西方地平面上。

三、常见的各种周日视运动图一般的周日视运动图如果在二至日两个周日视运动圈之间包括天顶位置,表明该地位于回归线以内。

赤道的特征是周日视运动图垂直于地平面;赤道至北回归线之间地区的周日视运动圈的特征是太阳上中天的部分天顶以南部分多于天顶以北部分;赤道至南回归线之间地区的周日视运动圈的特征是太阳上中天的部分天顶以北部分多于天顶以南部分。

如果太阳上中天的部分全部位于天顶以南(如下图),则表明当地位于北回归线以北地区;相反,如果太阳上中天的部分全部位于天顶以北,则表明当地位于南回归线以南地区。

太阳周日视运动太阳周日视运动地球运动部分的学问点,尤其是太阳视运动对于一般高中同学而言较难理解,因为缺乏空间想象力量,且高中地理教材对于该块内容几乎是空白,而在高考中对太阳视运动有肯定的要求,把握和理解太阳视运动规律有利于解决地球运动的学问点,所以笔者认为把握肯定的太阳视运动学问是有必要的。

太阳视运动规律一般与直射点位置联系在一起,太阳视运动可以分为周日视运动与周年视运动。

这里我们讨论不同地区,不同季节的太阳周日视运动状况。

一、太阳周日视运动周期地球自西向东的自转,从地球上看地球以外的任何天体都有东升西落的周日运动。

以恒星为参考体的自转周期,即恒星的周日运动周期,定义为恒星日,再划分为恒星时,分,秒,构成恒星时系统。

以太阳为参考体的自转周期,即太阳的周日运动周期,定义为太阳日,再划分为太阳时,分,秒,构成太阳时系统。

两者的时间差异在于地球在自转的同时也在绕太阳公转。

已知地球公转一周为365.2564 日,则地球日平均角速度是:360°÷365.256日=0.98561°(即59′8″.196)当地球自转一周,完成一个恒星日后,还须绕过△t=59′8″.196,才能完成一个太阳日。

可见,太阳日比恒星日多出59′8″.196。

已知恒星日地球自转一周为23 时56 分4 秒(即1436.06667 分),则地球自转1°的时间是:1436.06667 分÷360°=3.989074 分(或24 时÷360°59′8″.196=3.989074 分),3.989074分×59′8″.196=3 分55.9622 秒=3 分56 秒,所以一太阳日:23 时56 分4 秒+3 分56 秒=24 时。

二、昼夜长短状况高中地理教学中,我们常常利用昼弧长除以150来表示昼长,假如太阳视运动轨迹在地平线之上(此时为昼)的长度大于半个圆,则昼大于夜,反之昼短于夜;假如始终在地平线之上为极昼,反之为极夜。

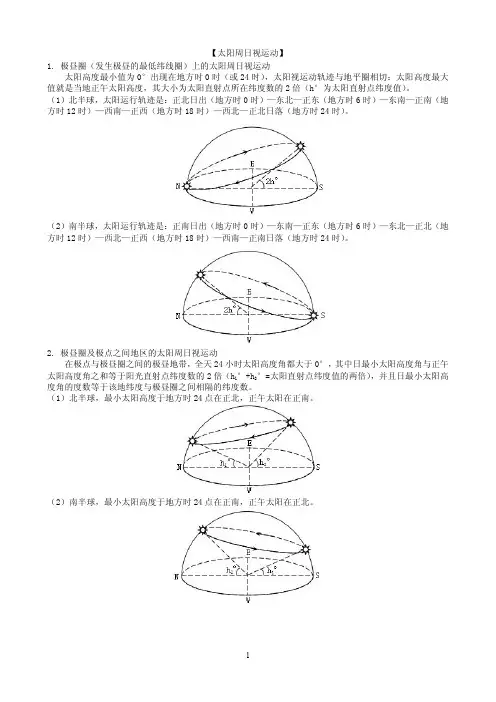

【太阳周日视运动】1.极昼圈(发生极昼的最低纬线圈)上的太阳周日视运动太阳高度最小值为0°出现在地方时0时(或24时),太阳视运动轨迹与地平圈相切;太阳高度最大值就是当地正午太阳高度,其大小为太阳直射点所在纬度数的2倍(h°为太阳直射点纬度值)。

(1)北半球,太阳运行轨迹是:正北日出(地方时0时)—东北—正东(地方时6时)—东南—正南(地方时12时)—西南—正西(地方时18时)—西北—正北日落(地方时24时)。

(2)南半球,太阳运行轨迹是:正南日出(地方时0时)—东南—正东(地方时6时)—东北—正北(地方时12时)—西北—正西(地方时18时)—西南—正南日落(地方时24时)。

2.极昼圈及极点之间地区的太阳周日视运动在极点与极昼圈之间的极昼地带,全天24小时太阳高度角都大于0°,其中日最小太阳高度角与正午太阳高度角之和等于阳光直射点纬度数的2倍(h 1°+h 2°=太阳直射点纬度值的两倍),并且日最小太阳高度角的度数等于该地纬度与极昼圈之间相隔的纬度数。

(1)北半球,最小太阳高度于地方时24点在正北,正午太阳在正南。

(2)南半球,最小太阳高度于地方时24点在正南,正午太阳在正北。

3.极点由于太阳周日圈始终平行于地平圈,故一天中的太阳高度没有变化,始终等于该日太阳直射点的纬度°=太阳直射点纬度值),因而不存在升落方位问题。

数(h1(1)北极点,太阳始终在正南方,日影始终在正南方。

(2)南极点,太阳始终在正北方,日影始终在正北方。

4.极夜圈(发生极夜的最低纬线圈)上的太阳周日视运动(1)北半球,最大太阳高度(与地平线平行)(0°)于地方时12点在正南。

(2)南半球,最大太阳高度(与地平线平行)(0°)于地方时12点在正北。

5.其余地区(1)太阳直射北半球,除极昼极夜地区,全球其他地方太阳都是东北升、西北落。

(2)太阳直射南半球,除极昼极夜地区,全球其他地方太阳都是东南升、西南落。

第十三讲太阳周日视运动一、基本概念1、地平面、地平圈2、天球、天顶面、天穹3、上中天、正午4、太阳升落方位(1)两分日,太阳直射赤道,全球各地太阳正东升,正西落(极点除外);(2)北半球夏半年,太阳直射点在北半球,全球各地太阳东北升,西北落,纬度越高,太阳升落的方位越偏北,南北半球均如此(极点和出现极昼、极夜的地方除外);(3)北半球冬半年,太阳直射南半球,全球各地太阳东南升、西南落,纬度越高,太阳升落的方位越偏南,南北半球均如此(极点和出现极昼、极夜的地方除外);(4)南北极点上,太阳高度在一天中是一个恒定值(即太阳周日视运动轨迹总是与极点的地平圈平行),太阳在一天中没有明显的升起和落下;4、太阳周日视运动由于地球自西向东绕地轴自转,太阳在天球上做自东向西的周日视运动。

二、太阳周日视运动(一)太阳周日视运动图的特征1、底面表示地平面,底面中心为观察者位置,底面外圈代表地平圈,竖立半圆圈代表天顶面;2、a、b、c3条路线代表该观察点观察到的两分、两至日太阳周日视运动路线;3、a、b、c3条路线与天顶面的交点表示上中天,3条路线与地平圈的两个交点分别代表该日的日出与日落位置;4、底面中心与日出点的连线和东西水平线的夹角表示太阳直射点的纬度;5、上中天点与底面中心点的连线与南北水平线的夹角表示下午太阳高度角;6、对任一地而言,不同日期太阳周日视运动轨迹都是相互平行的。

(二)不同纬度太阳的周日视运动由于观测者所处的纬度不同,所以,运动的轨迹也不同。

1、在南北极点,所有天体(包括太阳)不升也不落,如图A。

2、在赤道,所有天体的出没都直升直落(如图D)。

3、在南北半球任意纬度(除赤道与极点),太阳视运动轨迹与地平圈斜交,所有天体都斜落(如图B、C)。

4、极昼范围内太阳高度的日变化在极昼的纬度范围内,不同纬度上,太阳高度的日变化是不一样的。

极昼的纬度范围指出现极昼的最低纬度(不一定是极圈)到最高纬度(一定是极点)的区域。