2021年高考诗歌鉴赏专项复习:读懂诗歌

- 格式:pdf

- 大小:66.08 KB

- 文档页数:14

2021届高考语文复习知识专题突破专题三古代诗歌阅读含解析----ada23ed2-6ea1-11ec-80d9-7cb59b590d7d2021届高考语文复习知识专题突破专题三古代诗歌阅读含解析话题三古诗词阅读绝招七读懂诗歌,分析特征――形象题鉴赏古诗意象,就是要把握古诗意象的特征,品味其内涵,进而了解作者的思想感情,总结其象征意义或社会意义。

问题类型分类人物形象1选材特点:欣赏诗歌风景形象1选材特点:实物形象1选材特点:主要针对具有特定内涵的事物。

诗歌中的人物形象是分析诗歌场景形象中人物的肖像、动态形象、意境和技巧。

通过对事物形象特征的分析,得出事物的形象、表情、性格、情感、面貌和功能。

命题特点:概括要点、情境等内容,把握特点,探索符号与本体的联系。

2.命题特点:系统分析、把握诗歌的思想情感。

2.命题特征:概括事物形象的个体特征。

它可以分为两类:塑造人物形象和抒情主人公形象。

2.命题特征:主要测试场景、特征和情感。

在欣赏景物形态特征的同时,简要分析了物象的内涵,挖掘了物象的内在特征,找到了书面物与口头意志的“契合点”。

检查并总结人物的特征和形象,以及联系和欣赏诗人的人物的命运。

形象无论是欣赏人物、景物的意象,都要首先把握诗歌的内容、命题的共性,解读诗歌的意义和情感基调,注意诗歌中所描述的意象意义,尤其是常见意象的意义,注意作者描述意象的方法,并把握作者在形象中所体现的特殊情感。

该考试网站是国家新课程标准中的一个圆形考试网站,2022、国家新课程标准量表I考查了该测试站点,以问题类型为主要观察问题。

《国家新课程标准解题特长教学法》中考察的形象主要集中在人物和景物上,从未涉及对事物形象的考察。

因此,我们在这里主要解释人物和风景的形象。

类型一鉴赏人物形象常见设问1.这首诗(词)塑造了一人物形象个怎样的诗(词)人(抒情主准确审题1.题干中有“形象”字样,包答题要点1.概括形象:性格+身份。

2.分析形象:人公)形象?试加以分析。

如何读懂高考古诗词?高考如何考?(明确考纲)《考试大纲》对本考点的要求:鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧,评价文章的思想内容和作者的观点态度。

能力层级为D级。

(1)鉴赏古代诗歌的形象,就是要把握艺术形象的内涵,分析、判断它们所包含的作者的思想感情和社会意义。

(2)鉴赏古代诗歌的语言,主要是把握其运用语言的艺术,领会其语言的风格。

(3)鉴赏古代诗歌的表达技巧,就是分析诗歌运用了哪些表达技巧,达到了什么效果,等等。

诗歌的形象包括意象、人物形象。

诗歌的形象倾注了诗人的思想感情,因此,只有真正了解了诗歌的形象,才能深入领会诗人的思想感情。

语言主要是考查诗歌的“炼字”“炼句”和语言特色。

表达技巧主要是考查诗歌的章法和技巧。

诗歌如何备考?知识储备,读懂内容,鉴赏手法、思想、语言,正确表达怎样才算读懂?明白表层意思能翻译出诗句大意:时间、地点、人物、事情、景物填充内容——诗中省略的主语、宾语、状语、过渡语等。

调整语序——将主谓倒装、状语后置、宾语前置等特殊句式调整为正常的句式。

整合句意——前后连缀,大体翻译为意思相对完整的句子。

练习:翻译这首诗的大意。

竹窗闻风寄苗发司空曙李益微风惊暮坐,临牖思悠哉。

傍晚时分,一阵微风吹来,使我从冥坐中惊,我走近窗户,思绪缥缈起来。

开门复动竹,疑是故人来。

(风)吹开门,又吹动竹子, (我听到动静)以为是故人来(看望我)。

时滴枝上露,稍沾阶下苔。

(风)吹落竹枝上的露珠,露珠滴在石阶下的青苔上。

何当一入幌,为拂绿琴埃。

(这风)应该掀开门帘进屋来,为(我)拂去绿琴上的尘埃。

【注】苗发、司空曙是李益诗友。

领会深层意思营造了什么意境(形象、氛围)表达了什么情感(情绪、心境)反映了什么思想(态度、观点)如何领会深层意思?看标题、看作者、看注解、看字词、看意象、看典故看标题抓题眼;古诗的题目往往揭示诗歌写作的时间、地点、对象、事件、题材、情感等,是解读诗作主旨的重要切入点。

比如:杜甫的《春夜喜雨》,题目就传达了作者对春夜之雨的喜爱之情;王维的《送元二使安西》,题目表明内容是写送别,那么按照常理应该写离别之情。

专题01 古代诗歌鉴赏之读懂诗歌,鉴赏形象【高考真题演练】1.[2021·天津卷]阅读下面的词,按要求作答。

(8分)念奴娇用傅安道和朱希真梅词韵[宋]朱熹临风一笑,问群芳、谁是真香纯白?独立无朋,算只有、姑射注山头仙客。

绝艳谁怜,真心自保,邈与尘缘隔。

天然殊胜,不关风露冰雪。

应笑俗李粗桃,无言翻引得、狂蜂轻蝶。

争似黄昏闲弄影,清浅一溪霜月。

画角吹残,瑶台梦断,直下成休歇。

绿阴青子,莫教容易披折。

[注]姑射:神话中的山名,神仙所居之处。

(1)下列对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是(3分)()A.“和”,即和韵,是诗词写作的一种方式。

这首词就是朱熹依照傅安道和朱希真梅花词的韵而创作的。

B.词的开篇运用拟人手法,并以问句提起,将梅花与“群芳”比较,突出梅花的清香与洁白。

C.词中写梅花美艳无比,与姑射山仙人相伴;“风露冰雪”的考验赋予了梅花不同寻常的韵致。

D.“画角”“绿阴”数句,写梅花宁愿休歇凋零,也不愿结出青青的梅子而被人折断梅枝。

(2)“黄昏闲弄影,清浅一溪霜月”描绘了怎样的画面?(2分)(3)请指出词人借梅花寄托了怎样的理想人格。

(3分)2.[2020·新高考Ⅰ卷(山东)]阅读下面这首唐诗,完成试题。

赠别郑炼赴襄阳杜甫戎马交驰际,柴门老病身。

把①君诗过日,念此别惊神。

地阔峨眉晚,天高岘首春②。

为于耆旧内③,试觅姓庞人④。

[注]①把:握,执。

②岘首山,在襄阳。

③耆们:年高望重的人。

④姓庞人:指庞德公,汉末襄阳高士。

下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A.诗的首联简单交代了兵荒马乱的时代背景和诗人年老多病的艰难境况。

B.虽然日后仍有朋友的诗篇陪伴,但面对离别,诗人还是感到心惊神伤。

C.诗人请郑炼在襄阳寻访庞德公那样的高士,表达了对先贤的仰慕之意。

D.全诗情感表达含蓄蕴藉,格律谨严,比较典型地体现了杜甫诗的风格。

3.[2020·全国Ⅲ卷]阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题,苦笋陆游藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

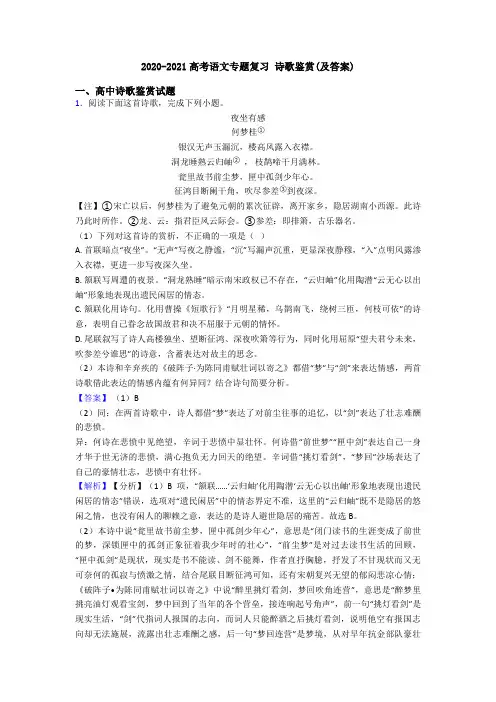

2020-2021高考语文专题复习诗歌鉴赏(及答案)一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首诗歌,完成下列小题。

夜坐有感何梦桂①银汉无声玉漏沉,楼高风露入衣襟。

洞龙睡熟云归岫②,枝鹊啼干月满林。

瓮里故书前尘梦,匣中孤剑少年心。

征鸿目断阑干角,吹尽参差③到夜深。

【注】①宋亡以后,何梦桂为了避免元朝的累次征辟,离开家乡,隐居湖南小西源。

此诗乃此时所作。

②龙、云:指君臣风云际会。

③参差:即排箫,古乐器名。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 首联暗点“夜坐”。

“无声”写夜之静谧,“沉”写漏声沉重,更显深夜静穆,“入”点明风露渗入衣襟,更进一步写夜深久坐。

B. 颔联写周遭的夜景。

“洞龙熟睡”暗示南宋政权已不存在,“云归岫”化用陶潜“云无心以出岫”形象地表现出遗民闲居的情态。

C. 颔联化用诗句。

化用曹操《短歌行》“月明星稀,乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依”的诗意,表明自己眷念故国故君和决不屈服于元朝的情怀。

D. 尾联叙写了诗人高楼独坐、望断征鸿、深夜吹箫等行为,同时化用屈原“望夫君兮未来,吹参差兮谁思”的诗意,含蓄表达对故主的思念。

(2)本诗和辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》都借“梦”与“剑”来表达情感,两首诗歌借此表达的情感内蕴有何异同?结合诗句简要分析。

【答案】(1)B(2)同:在两首诗歌中,诗人都借“梦”表达了对前尘往事的追忆,以“剑”表达了壮志难酬的悲愤。

异:何诗在悲愤中见绝望,辛词于悲愤中显壮怀。

何诗借“前世梦”“匣中剑”表达自己一身才华于世无济的悲愤,满心抱负无力回天的绝望。

辛词借“挑灯看剑”,“梦回”沙场表达了自己的豪情壮志,悲愤中有壮怀。

【解析】【分析】(1)B项,“颔联……‘云归岫’化用陶潜‘云无心以出岫’形象地表现出遗民闲居的情态”错误,选项对“遗民闲居”中的情态界定不准,这里的“云归岫”既不是隐居的悠闲之情,也没有闲人的聊赖之意,表达的是诗人避世隐居的痛苦。

故选B。

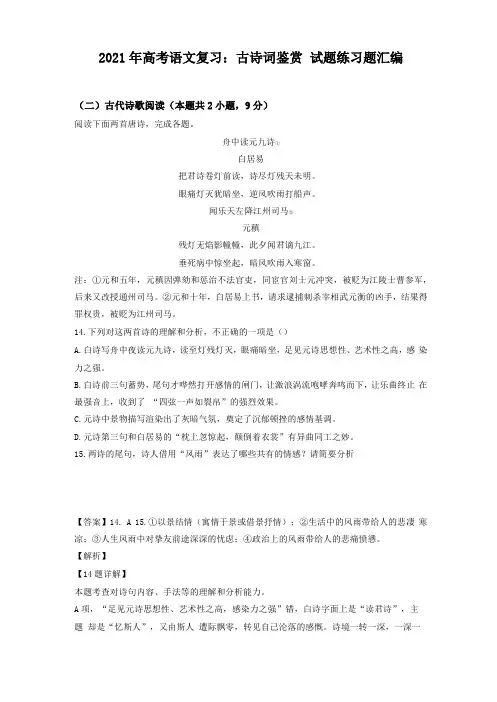

2021年高考语文复习:古诗词鉴赏试题练习题汇编(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面两首唐诗,完成各题。

舟中读元九诗①白居易把君诗卷灯前读,诗尽灯残天未明。

眼痛灯灭犹暗坐,逆风吹雨打船声。

闻乐天左降江州司马②元稹残灯无焰影幢幢,此夕闻君谪九江。

垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。

注:①元和五年,元稹因弹劾和惩治不法官吏,同宦官刘士元冲突,被贬为江陵士曹参军,后来又改授通州司马。

②元和十年,白居易上书,请求逮捕刺杀宰相武元衡的凶手,结果得罪权贵,被贬为江州司马。

14.下列对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是()A.白诗写舟中夜读元九诗,读至灯残灯灭,眼痛暗坐,足见元诗思想性、艺术性之高,感染力之强。

B.白诗前三句蓄势,尾句才哗然打开感情的闸门,让激浪涡流咆哮奔鸣而下,让乐曲终止在最强音上,收到了“四弦一声如裂帛”的强烈效果。

C.元诗中景物描写渲染出了灰暗气氛,奠定了沉郁顿挫的感情基调。

D.元诗第三句和白居易的“枕上忽惊起,颠倒着衣裳”有异曲同工之妙。

15.两诗的尾句,诗人借用“风雨”表达了哪些共有的情感?请简要分析【答案】14. A 15.①以景结情(寓情于景或借景抒情);②生活中的风雨带给人的悲凄寒凉;③人生风雨中对挚友前途深深的忧虑;④政治上的风雨带给人的悲痛愤懑。

【解析】【14题详解】本题考查对诗句内容、手法等的理解和分析能力。

A项,“足见元诗思想性、艺术性之高,感染力之强”错,白诗字面上是“读君诗”,主题却是“忆斯人”,又由斯人遭际飘零,转见自己沦落的感慨。

诗境一转一深,一深一痛。

基调凄苦。

诗人以“灯”字为彩线穿起一串明珠,在节律上形成一句紧连一句的效果,使感情层层加深:掌灯夜读,足见思念之切;读至灯残,说明思念之久;灭灯暗坐,表明思念之深之苦。

音节蝉连,委婉曲折,如金蛇盘旋而下,加强了表达的力量。

故选A。

【15题详解】本题考查对诗歌情感的分析鉴赏能力。

白诗尾句“眼痛灯灭犹暗坐,逆风吹雨打船声”,写看诗看到眼睛痛,熄灭了灯还在黑暗中坐着,逆风吹着浪花拍打着小船,运用以景结情的手法,“逆风吹浪打船声”,这是一幅富有象征意义的画图,既有对自然界风雨带给人的悲苦寒凉,也有人生风雨中对挚友前途的忧虑,更有政治风雨带给人的悲痛愤懑,悲中见愤,熔公义私情于一炉,感情复杂,容量极大。

专题一读懂古诗(必备知识)——明诗意,知题材诗歌鉴赏能全面而深入地考查学生的语文素养和鉴赏能力,古代诗歌阅读作为高考题也就成了一种必然。

但是考生在考试中诗歌鉴赏能力得分率普遍较低,甚至很低;同时也是很多学生拉开差距的一道大题。

究其原因,在于考生读不懂诗歌,思路不清晰,答题不规范,而读不懂是根本的,主要的原因。

现就这个问题做如何探讨。

古代诗歌分为诗、词、曲三大类,其中诗又分为古体诗和近体诗。

古体诗包括四言、五言、七言、杂言以及楚辞和乐府诗;近体诗是盛行于唐的格律诗,在句数、字数、平仄、对仗等方面都有严格的要求,包括律诗和绝句;词萌生于南朝盛于宋,后来逐渐发展成为一种文学样式;曲由词进一步发展而成,发展到元朝形成了元曲。

元曲包括散曲和杂剧,其中散曲中的小令又是高考考查的重点。

结构章法及基本特点:诗:古体诗以自然段为层;近体诗中绝句按句来理解;律诗按联来把握;词:主要把握上下片来分层体会,上片主要写景(次要),下片主要抒情(主要)基本特点:情景结合诗词的前半部分很多都是写景,后面基本都是对情感的深化,前后内容一般是一致的(乐景与乐情,哀景与哀情);或者是相关、相反、相衬的,形成虚实相衬、乐景衬哀情的关系。

古诗鉴赏,其前提是要读懂诗歌。

对于命题者来说,如何引导考生先读懂后鉴赏,命题的导向至关重要。

对于考生来说,能否全面理解、深刻领悟作品的内容和技巧,能否读懂诗歌极其关键。

因此,必须扭转轻读诗、重做题的倾向,我们应沉下心来,反复咀嚼,一定要重视古诗本身给我们传达的内容,从而来解读古诗。

在考场上,究竟怎样才算读懂了一首诗歌呢?一是明白表层意思:能翻译出大意,把握如时间、地点、人物、事件、景物等基本内容;二是领会深层意思,即能看出写了什么意境(形象、氛围),表达了什么情感(情绪、心境),反映了什么思想(态度、观点)等。

一、标题切入标题是解读诗歌内容和形式的关键。

因为标题是诗歌的眼睛,是诗歌内容形式等丰富信息的载体,有的标题概括了作品的重要内容,有的揭示了作品的线索,有的奠定了作品的感情基调,有的揭示了写作的时间、地点、对象、事件、主旨等,有的交代了诗歌的题材、体裁。

从标题切入,就是要把握住这些丰富信息。

边练边悟二、细读正文诗的正文是阅读的核心,也是读懂诗歌的关键所在。

这一环节是以平时的积累和素养为基础的,不过,在方法上还是有以下两点很关键:(一)懂得古诗的基本特点和章法结构1.基本特点:情景结合古人云:作诗无他端,只“情”“景”二字。

我们读诗、赏诗也一样,只要抓住了“情”“景”,就等于抓住了“牛鼻子”。

在正常情况下,旧体诗、词的基本章法是先写景,后抒情。

对于近体诗来说,绝句的一、二两句,律诗的一、二两联,词的上片是写景部分;绝句的三、四两句(尤其是末句),律诗的三、四两联(尤其是尾联),词的下片是抒情部分。

而词,又特别强调上下片之间的过渡(过片)。

当然,也有少数诗作是先抒情后写景的。

情景结合不仅要注意其顺序,更要注意情与景之间的关系:①前后内容(即写景与抒情)是对应一致的,如乐景乐情、哀景哀情。

②前后内容(即写景与抒情)是相关、相反、相衬的,形成虚实相衬的关系,如乐景衬哀情、明景衬暗情等。

2.章法结构(近体诗):起承转合近体诗的写作思路一般为:起承转合。

理解了这一特点,可以读懂诗的层次脉络、大体内容,甚至可以帮助做一些试题。

“起承转合”是古人写诗填词所遵循的结构章法。

“起”即开篇,“承”是对“起”句的承接、拓展,“转”是诗意的跳宕转折,“合”是收束全诗。

(1)“起”在古诗词中,“起”句就是开头,或写景,或叙事,或抒情,或议论,方式多样。

其作用主要有两种:a.点明题旨,统领全诗,奠定感情基调; b.托物起兴,烘托铺垫,渲染映衬。

(2)“承”在古诗词中,“承”句或写景,或叙事,或抒情,或议论,与“起”句自然衔接,是“起”的延伸、拓展。

“承”的形式有总接、分承、明顺、暗接、欲扬先抑、欲抑先扬等。

其主要作用有:a.承上启下,b.铺垫下文。

(3)“转”在古诗词中,“转”句在绝句里是第三句,在律诗中指颈联,在词中多指过片。

“转”句十分关键,往往由物及人,由景及情,由事及理,由浅入深,从正到反,思路的转换体现诗意的跳宕转折。

抓住“转”句特点对解读诗意也很关键。

(4)“合”在古诗词中,“合”是结句,全诗不论写景、抒情、叙事、阐理,“合”句水到渠成,往往是诗歌主旨或诗人感情的凝聚之处。

“合”句的作用一般有三种:a.呼应开篇或诗题,圆合首尾; b.对比前文或总结全诗,卒章显志; c.以景结情,含蓄蕴藉,余味无穷。

古诗词“合”的方式有很多,但基本上分为两类:一是直笔明接,即直接抒情、言志、阐理;二是曲笔收束,用折射、暗示、象征等手法曲折表达作者的感情、寄托诗歌的主旨。

3.利用律诗中间两联对仗特点理解诗意,甚至艺术手法对仗,就是对偶,只在律诗中称“对仗”。

对仗,从内容角度可分为正对、反对、串对三种。

“正对”是指上下句从两个不同角度来说明同一个道理。

如李白《登金陵凤凰台》“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,从两个时代的角度抒发人事代谢、怀古伤今之情。

“反对”是指上下两句意义上互为对立。

如高适《燕歌行》“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”,就是把军中战士和将帅的两种生活放置在一起,构成反差,从而抒发忧愤之情。

“串对”是指构成对偶的上下两句在语意上有承接、因果、假设等各种语法关系的一种对偶形式,亦称“流水对”或“走马对”。

如杜甫《闻官军收河南河北》“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,两句说的是从四川出三峡而北上的行程,前后一贯,又有次序。

分清对仗种类,可以更好地理解诗的内容。

另外,根据律诗上下句词性相对、结构相同的形式特点还可以帮助我们理解诗句的意思。

(二)细读,反复品读正文中国古典诗歌大都篇幅短小,钱钟书用“闪电战”来形容古诗鉴赏。

而其语言高度凝练、概括、含蓄而有跳跃性。

因此,读诗时千万不能匆匆一扫而过,而应一个字一个字地品读,边读边想其意,力求还原诗歌画面。

1.阅读步骤(1)多读全诗。

力求在3分钟左右至少读三遍诗,“读书百遍,其义自见”,先对全诗有个总体印象。

(2)找出诗中的写景、写物、写人的名词,当然更重要的是融入情感的形象(意象),弄清全诗写了什么。

(3)找出这些名词或前或后的动词、形容词(如惜、怨、悲、空、独等),弄清全诗的感情基调。

2.抓住重点(1)抓住意象。

意象是意中之象,是客观物象经过诗人的感情活动而创造出来的独特形象。

意象就是诗歌看得见的灵魂,抓住一首诗的意象就等于获得解读该诗的一把金钥匙。

(2)捕捉、咀嚼诗歌中主观色彩较浓的词语、句子。

①从传达诗歌情感、主旨的程度上看,关键词有显性与隐性之说。

显性关键词是可以明显看出诗歌情感类型的词语,如包含“愁”“怨”“愤”“恨”“忧”“凄”“喜”“乐”“思”“怜”“泪”“闲”“怆”“怅”等字眼的词语,这些词语多为动词或形容词,表意功能明显,大多数情况下决定了诗歌抒情的方向和基调,这种语言叫“情语”,是需要在第一时间内予以关注的。

值得注意的是这些“情语”有时藏在“景语”等其他语言之中。

如“细草微风岸,危樯独夜舟”中的“独”就是情感语言,它揭示出诗人的孤独感;如“独行穿落叶,闲坐数流萤”中的“独”“闲”就是情感语言,揭示出诗人的孤独、无聊之感。

隐性关键词在传达情感、意图时较为含蓄、间接,但也至关重要。

描摹景、物、事、人等要素的词语一般是隐性关键词,它们虽然不是诗眼,但能暗示作者的思想感情,这种语言叫景物语。

另有一些典故语,需要通过挖掘典故的本义来探寻作者的用意;含有表达技巧的语言(如拟人、比喻、双关、反语、借代等),需要还原基本义。

还有一些表情态、语气的虚词,如“但”“惟”“空”“又”等,也是应该引起注意的隐性关键词。

弄清上述隐性词的含义及其表达作用,如同拨开疑云迷雾,能让真相充分显露。

②每一首诗都有关键句,这些句子往往透露出作者的感情、感悟、观点态度等,读懂了这些句子也就较容易理解诗词的主旨。

如《梦游天姥吟留别》中的“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”就揭示了本诗的主旨。

又如《琵琶行》中的“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”就表达了诗人的沦落天涯之恨。

再如《兵车行》中的“边庭流血成海水,武皇开边意未已”既揭露了战争给人民带来的巨大苦难,又指出了苦难的根源,概括了本诗的主旨。

需要特别说明的是,卒章显志,是古诗词常见的写法,古诗词常在末尾两句点明题旨,阅读时应该重点注意。

三、挖掘暗示信息诗歌中有许多提示性、暗示性信息,如注释和题干等,这些信息很重要,有的还可能是解题的关键。

1.作者信息的暗示要真正读懂一首诗,必须知人论世。

“知人论世”就是说要了解诗人的思想性格、生活经历、风格流派及其创作的时代背景、目的等。

读诗时,必须注意诗人的遭遇、境况,注意诗人所处朝代的国势、朝政等方面的问题。

知道了人与世,才能准确把握诗歌的思想感情。

这方面的信息有的古代诗歌考题会提供相关的注释,有的属于名家名篇的则不再加注,需要从平时积累的知识中回忆提取。

如:陶渊明淡泊名利、诗风恬淡,杜甫忧国忧民、诗风沉郁,李白傲岸不群、诗风潇洒,辛弃疾、陆游、文天祥国难当头,忧心如焚、慷慨悲壮。

王维的多才多艺,能诗,又精通书画和音乐,决定了他的诗的风格为“诗中有画,画中有诗”;信奉佛教,决定了他后期对现实的漠不关心。

苏轼思想复杂,儒释道三种思想既矛盾,又统一地渗透到他世界观的各个方面,决定他多次被贬仍能表现出豁达、乐观的精神境界。

2.注释的暗示高考所选诗歌的题材多种多样,大多附有注释。

注释有时介绍疑难词语、地名,那是在帮助考生读懂诗句;有时介绍写作背景,那是在暗示考生诗歌的思想主旨;有时介绍相关诗句,那是在暗示考生诗歌的用典或意境;有时介绍作者,那是在暗示考生诗歌的思想情感或写作风格。

大凡提供“此诗作于贬官或流放之际”类似注释的诗,肯定与诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂有关。

3.题干的暗示所谓题干,即命题的语言文字,包括三大要素:指向要素(回答什么问题),解说要素(解释题目要求),限制要素(哪一联、哪一句等)。

抓住题干的暗示信息可以帮助你进一步读懂诗歌。

这也叫“借题解文法”。

如2015年高考安徽卷第8题:这首诗前六句描写了月圆之夜的哪几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

题干中“前六句描写了月圆之夜”已经把该诗前六句所写的内容告诉你了。

中国古典诗歌浩如烟海,但常见题材总是有限的。

大致有山水田园诗、边塞军旅诗、怀古咏史诗、托物言志诗、羁旅思乡诗、送别怀人诗、即事抒怀诗。

相同题材的诗歌在“表达技巧”和“思想感情”上往往有相似、相近、相通之处。

平时学习诗歌,争取“读一首诗,知一类诗”;在考场上,完全可以“知一类诗,通一首诗”,即先从内容入手,尝试根据该诗的内容特色,大致归类到某一题材,再由类及篇推断其使用手法及具体内涵,亦即合理猜想该诗大致运用了何种表达技巧,表达了什么思想感情。