中国哲学发展史共19页

- 格式:ppt

- 大小:2.07 MB

- 文档页数:19

中国传统哲学的历史流变概述作者:危盛来源:《决策探索·下旬刊》 2019年第11期危盛中国传统哲学的发展就是一部中国古代历史发展的缩微版。

先秦哲学孕育出秦汉哲学、秦汉哲学孕育出魏晋南北朝哲学、魏晋南北朝哲学孕育出隋唐哲学、隋唐哲学孕育出宋明清哲学,中国传统哲学在漫长的历史中形成、发展、成熟,不是一个朝代、一段历史一蹴而就养成的,是各方流派思想在纷繁久远的时局中相互激荡与采撷汇就而成,是不同时代人民的实践智慧凝集与升华的结晶,是前一阶段哲学思想与学说的传承和深化,它在时光流逝的动态中生长、融合、创新,并以深厚的传世智慧启迪今人修身、齐家、治国、平天下。

一、百家争鸣,道儒消长:先秦、秦汉时期先秦哲学诞生于奴隶制及奴隶制向封建制转变的社会历史中,这是一个流派纷呈、风格各异的时代,围绕天道观、人道观、古今观等问题的争辩造就了儒家、墨家、道家、法家、阴阳家等哲学流派,基本宗旨大都是为国君提供政治方略,同时注重宣扬治世态度和树立公序良俗,无形中为后世哲学的发展奠定了坚实的基础。

秦朝统治者“严法重刑”的统治理念和“焚书坑儒”的暴力行为一方面看似维护了秦朝中央集权统治,但实质是加速了秦朝政权的灭亡;另一方面是各流派思想“万类霜天竞自由”的发展环境被打破,人们的思想被禁锢,不利于国家长治久安和社会发展。

西汉初期“无为而治”的黄老道哲学思想为西汉国家和人民创造了一个轻徭薄赋、相对宽松的生存环境,汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”使儒学一跃成为封建正统思想,此后历朝或多或少将以儒学为体的治国思想沿袭下来。

东汉时期知识继续进步,王充等人反正统哲学思想的出现以及佛教的传入、道教的建立,使哲学这片大海又开始风起云涌,各哲学流派彼此较劲,主要是围绕天人关系、宇宙形成、形神关系、古今变迁等问题展开争论。

二、各美其美,三教合一:魏晋南北朝、隋唐时期东汉末年,黄巾起义失败,豪强割据的结果形成了魏、蜀、吴三国鼎立的局面,之后司马氏夺魏、灭蜀、灭吴,建立了西晋王朝。

第2编汉唐时期的哲学发展第一章秦汉时期的哲学发展中国哲学的发展,在秦汉时代进入了一个新的发展阶段。

秦汉时代是中国封建社会的第一个大一统时代,也是中国封建社会的第一个繁荣时代。

这一时期的哲学发展,从提出的问题到思维的方式,都鲜明地反映了这一新的时代特征。

第一节秦汉之际的哲学思潮 (2)第二节董仲舒的哲学思想 (8)第三节王充的哲学思想 (13)第一节秦汉之际的哲学思潮本节主要讲四个问题:一、新道家思潮;二、新法家思潮;三、新儒家思潮;四、思维模式的转变。

秦汉之际是新兴地主阶级建立和巩固统一的中央集权的封建国家的重要时期。

新兴地主阶级的思想家为了建构适应封建大一统的思想体系,进行了艰苦的理论探索,对封建大一统的指导思想及其理论重心进行了反复的选择。

这种探讨和选择,造成了这一时期各种哲学思潮的互相争鸣和相互激荡。

在当时,形成了三种具有新的时代特征和强大影响力的哲学思潮,即新道家思潮、新法家思潮和新儒家思潮。

这三大思潮的相互激荡和相互影响,以及彼此地位的演变,构成了秦汉之际哲学发展的内在张力与基本格局。

一、新道家思潮秦汉之际的新道家,又被称之为黄老之学。

黄老之学本是先秦道家的一支,以传说中的黄帝与老子相配,把黄帝与老子共同尊为道家的创始人,其思想在战国后期已经比较广泛地流行,而至汉初产生了相当大的影响。

黄老之学的经典是《黄帝书》和《老子》。

《黄帝书》在东汉时已经失传。

1973年,长沙马王堆三号汉墓出土了帛书《老子》甲乙两个本子,与帛书《老子》乙本合抄在一起的还有《经法》、《十六经》、《称》、《道原》四篇论文。

许多学者认为,这四篇帛书就是《黄帝书》的重要组成部分,是源出于战国后期而流行于西汉初期的黄老之学的代表作。

现在学术界多称这四篇帛书为《黄帝四经》。

《黄帝四经》继承、改造了老子的哲学思想,对于如何建立新的大一统封建国家进行了深入的思考。

《黄帝四经》认为,客观事物无不具有对立着的两个侧面,相反相成,“阴阳备物,化变乃生”(《十六经·果童》)。

简明中国哲学史毛主席教导说:"中国现时的新政治新经济是从古代的旧政治旧经济发展而来的,中国现时的新文化也是从古代的旧文化发展而来的,因此,我们必须尊重自己的历史,绝不能割断历史。

"(《新民主主义论》,《毛泽东选集》1969年版,668页)我们伟大的祖国有着丰富的文化遗产和哲学遗产,我们应当给以批判的继承,"剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精华"(同上),全面贯彻"古为今用"的方针,这对于深入、普及、持久地开展文化运动,将上层建筑领域的革命进行到底,反修防修,巩固无产阶级专政,具有重要的意义。

中国历史和世界各国一样,有它一般的发展规律。

如原始社会崩溃之后,也是进入到阶级社会,并经历过奴隶社会和封建社会阶段。

但是中国社会也有它的特点:如殷周奴隶社会表现为种族奴隶制;而且"中国自从脱离奴隶制度进到封建制度以后,其经济、政治、文化的发展,就长期地陷在发展迟缓的状态中"。

到十九世纪中叶,由于外国资本主义的侵入,"中国一步一步地变成了一个半殖民地半封建的社会"(《中国革命和中国共产党》,同上,586、589页)。

哲学上唯物主义路线与唯心主义路线的两军对战,是社会上阶级斗争的反映。

正如列宁所指出的:"哲学上的党派斗争,这种斗争归根到底表现着现代社会中敌对阶级的倾向和思想体系。

最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。

"(《唯物主义和经验批判主义》,《列宁选集》第2卷,365页)这种情况在中国也不例外。

中国历史上的阶级斗争是十分激烈和尖锐的,中国哲学史上唯物主义和唯心主义的两军对战正是这些阶级斗争的反映,劳动人民总是站在反对唯心主义斗争的前列。

两千多年的儒法斗争是历史上整个阶级斗争的一个侧面。

在不同的历史时期中,儒法斗争有着不同的阶级基础和政治内容,但总是革新与守旧、前进与倒退两条政治路线的斗争,同时在思想路线上则表现为唯物主义与唯心主义的斗争。

谭嗣同的哲学思想不仅在实践中震撼了人们,而且在思想上提出了当时最为激进的思想,超出了康、梁等人,走在了时代潮流的前面。

谭嗣同(1865一1898〉字复生,号壮飞,又号华相众生。

湖南浏阳人。

曾五日三丧,这是他轻死的一个重要原因,幼丧母,为父专所虐,备极孤孽苦。

少时博览群书,并致力于自然科学的探讨,鄙视科举,喜好今文经学。

父官职湖北巡抚,后为新疆巡抚刘锦堂幕僚,曾往来于直隶、甘肃、新疆、陕西、河南、湖北、湖南、江西、江苏数省,察视风土,结交名士,曾与当时北京的一个“义侠”王五结交,二人成为生死不渝的挚友,劳动人民反封建斗争精神的濡染,开阔了他的视野,使他的思想富于斗争性。

这也是谭嗣同能够同情民众的一个重要原因。

10岁时,嗣同拜浏阳著名学者欧阳中鹄为师。

在欧阳中鹄的影响下,他对王夫之的思想发生了兴趣,对西学持抵触的态度。

1894年,中日甲午战争爆发的失败促使他转变思想,由中学转向西学。

1897年夏秋间,写成重要著作《仁学》,它是维新派的第一部哲学著作。

1898年初,接受了倾向维新的湖南巡抚陈宝箴的邀请,回到湖南协助举办新政。

他首先加强了时务学堂中维新派力量。

1898年3月,他又与唐才常等人创建了维新团体南学会。

他还创办了《湘报》,作为南学会的机关报,由他任主笔。

由于对湖南新政的尽力,使他以“新政人才”而闻名。

光绪“诏定国是”后不久,就有人向光绪推荐谭嗣同,光绪同意召见。

8月21日,他抵北京。

9月5日,光绪下诏授给他和林旭、刘光弟、杨锐四品卿衔,参预新政。

次日,光绪又召见他,表示自己是愿意变法的,只是太后和守旧大臣阻挠而无可奈何,并说:“汝等所欲变者,俱可随意奏来,我必依从。

即我有过失,汝等当面责我,我必速改。

”光绪变法的决心和对维新派的信赖使谭嗣同非常感动,觉得实现自己抱负的机会已经在握。

9月18日,谭嗣同夜访袁世凯,要袁带兵入京,除掉顽固派。

袁世凯假惺惺地表示先回天津除掉荣禄,然后率兵入京。

袁世凯于20日晚赶回天津,向荣禄告密,荣禄密报西太后。

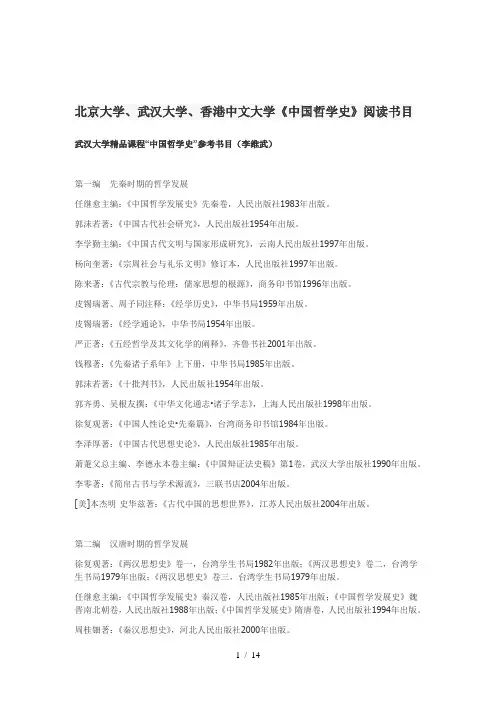

北京大学、武汉大学、香港中文大学《中国哲学史》阅读书目武汉大学精品课程“中国哲学史”参考书目(李维武)第一编先秦时期的哲学发展任继愈主编:《中国哲学发展史》先秦卷,人民出版社1983年出版。

郭沫若著:《中国古代社会研究》,人民出版社1954年出版。

李学勤主编:《中国古代文明与国家形成研究》,云南人民出版社1997年出版。

杨向奎著:《宗周社会与礼乐文明》修订本,人民出版社1997年出版。

陈来著:《古代宗教与伦理:儒家思想的根源》,商务印书馆1996年出版。

皮锡瑞著、周予同注释:《经学历史》,中华书局1959年出版。

皮锡瑞著:《经学通论》,中华书局1954年出版。

严正著:《五经哲学及其文化学的阐释》,齐鲁书社2001年出版。

钱穆著:《先秦诸子系年》上下册,中华书局1985年出版。

郭沫若著:《十批判书》,人民出版社1954年出版。

郭齐勇、吴根友撰:《中华文化通志•诸子学志》,上海人民出版社1998年出版。

徐复观著:《中国人性论史•先秦篇》,台湾商务印书馆1984年出版。

李泽厚著:《中国古代思想史论》,人民出版社1985年出版。

萧萐父总主编、李德永本卷主编:《中国辩证法史稿》第1卷,武汉大学出版社1990年出版。

李零著:《简帛古书与学术源流》,三联书店2004年出版。

[美]本杰明·史华兹著:《古代中国的思想世界》,江苏人民出版社2004年出版。

第二编汉唐时期的哲学发展徐复观著:《两汉思想史》卷一,台湾学生书局1982年出版;《两汉思想史》卷二,台湾学生书局1979年出版;《两汉思想史》卷三,台湾学生书局1979年出版。

任继愈主编:《中国哲学发展史》秦汉卷,人民出版社1985年出版;《中国哲学发展史》魏晋南北朝卷,人民出版社1988年出版;《中国哲学发展史》隋唐卷,人民出版社1994年出版。

周桂钿著:《秦汉思想史》,河北人民出版社2000年出版。

汤用彤著:《魏晋玄学论稿》,人民出版社1957年出版。

中国哲学—搜狗百科综述据先秦史料记载,上古中华祖先们创造了“河图洛书”,表达对宇宙世界的认识。

伏羲氏继承和发扬了河图洛书包含的哲学思想,创造出八卦图形,表达万事万物的时空和阴阳之道,成为中华哲学的源头。

中国哲学大约萌芽于殷、周之际,形成于春秋末期,战国时代已经出现了百家争鸣的繁荣局面。

中国哲学约3000年的发展历史大致可分为先秦哲学、秦汉时期的哲学、魏晋南北朝时期的哲学、隋唐时期的哲学、宋元明清时期的哲学、近代和现代哲学。

先秦即始于夏代止于秦代以前的中国哲学。

以春秋战国时期的诸子百家为最盛。

主要以天人、古今、知行、名实等为研究讨论的重点。

是中国哲学发展史的重要一页。

天道观即关于世界本原的根本观点。

因其围绕着对天以及天人关系的不同理解而展开论辩,故称天道观。

先秦各派哲学都依自己的天道观立论。

商统治者将天人格化,视为至上神,称为“帝”或“上帝”。

祭祀、征伐、田猎、行止等都以占卜的结果行事,表现出唯心主义世界观。

《尚书·洪范》记载殷代贤人的言论,一方面保留了殷商信奉上帝的观念,同时认为五行为世界的五种基本物质,具有朴素唯物主义成分。

约产生于殷周之际的《易经》将早期八卦观念系统化,以乾(天)、坤(地)、震(雷)、巽(风)、坎(水)、离(火)、艮(山)、兑(泽)八种基本的自然现象说明宇宙的生成及万物间的联系和变易,在神秘的形式下包含有丰富的朴素辩证法思想。

西周灭殷后提出“天命”观念,主张敬德保民以顺应天命,在一定程度上认识到了人为的作用。

周太史伯阳父以阴阳之气的运行说明地震现象;郑国政治家子产提出“天道远,人道迩”,这都表明了朴素唯物主义思想的进一步发展。

春秋末年的孔子肯定天命,但同时少言天道,主张“敬鬼神而远之”。

战国初墨子反对天命,但主张天志。

老子明确否认天是最高主宰,认为世界的本原是道,又讲“天下万物生于有,有生于无”,尽管学术界对老子“道”和“无”的含义至今仍有争论,但老子的观点毕竟将中国哲学对世界本原的思考大大地向前推进了一步。

第1编先秦时期的哲学发展第二章儒家、墨家与道家哲学的产生春秋战国之际,中国古代社会处于由奴隶制向封建制过渡的时代。

社会的大变动,进一步打破了奴隶主贵族对学术的垄断,促进了人们的思想解放,在当时的新兴的士阶层中产生了一批杰出的哲学家。

他们站在不同的立场上,反思时代与人生,展开个性化的思想创造,形成了各具风格的思想体系和学术派别。

其中,最主要的有孔子创立的儒家学派、墨翟创立的墨家学派、老子创立的道家学派。

儒、墨、道三家学说的产生,标志着中国哲学由“前轴心时代”进入了“轴心时代”,产生了对以后几千年中国哲学发展都有重大影响的大哲学家。

这些大哲学家的出现,拉开了先秦百家争鸣的局面。

下面,即分三节介绍孔子、墨子、老子的哲学思想,说明儒、墨、道三家哲学的产生。

节点列表第一节孔子的哲学思想 (3)第二节墨子的哲学思想 (10)第三节老子的哲学思想 (18)第一节孔子的哲学思想本节主要讲四个问题:一、孔子的生平;二、“为仁由己”的人文精神;三、重视实践的理性态度;四、“执两用中”的方法论。

一、孔子的生平孔子(公元前551-公元前479年),字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜)人。

孔子的祖辈原是宋国的贵族,由于宋国的内乱逃到鲁国,以后成为鲁人。

孔子的父亲做过鲁国的下级军官。

孔子三岁时就死了父亲,全靠母亲将他养大。

孔母因与孔父没有正式的婚姻手续,因此受到社会的歧视。

总之,孔子自幼年时起,已失去了贵族的地位,没有贵族子弟的气质,而走上了一条很实在的人生道路,成为新的士阶层的杰出代表人物。

孔子曾说:“吾少也贱,故多能鄙事。

”孔子在青少年时代地位低贱,青年时当过管理仓库和牛羊的小吏,做过专门帮奴隶主办丧事赞礼的“儒”。

因而,他后来创立的学派被为“儒家”。

孔子虽然家境破落,地位低贱,但他从小立有大志,“十有五而志于学”。

孔子的学习志向,不在于对彼岸世界的追求,也不在于对自然界进行研究,而在于探讨社会人生的道理。

他是面向社会人生而进行思考的哲学家。

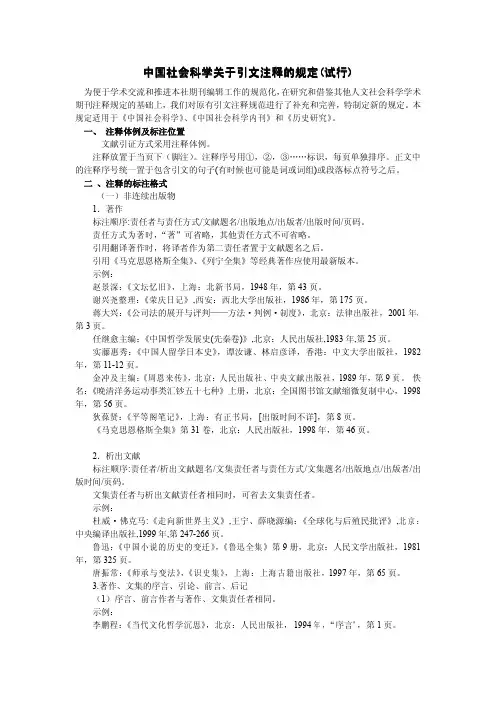

《中国社会科学》关于引文注释的规定《中国社会科学》的引文出处均采用页下注(脚注)。

作者投稿请遵照以下标注格式。

一、非连续出版物㈠普通图书⑴著作标注顺序:责任者/著作名/出版者/出版年/页码茅盾:《神话研究》,百花文艺出版社,1981年,第14页。

刘少奇:《论共产党员的修养》(2版修订本),人民出版社,1962年,第76页。

许毅等:《清代外债史论》,中国财政经济出版社,1996年,第95页。

任继愈主编《中国哲学发展史(先秦卷)》,人民出版社,1983年,第25页。

黑格尔:《逻辑学》上卷,杨一之译,商务印书馆,1977年,第30-35页。

谢兴尧整理《荣庆日记》,西北大学出版社,1986年,第175页。

参见恩格斯《自然辩证法》(人民出版社,1971年)第21页。

⑵析出文献标注顺序:著者/析出篇名/文集编者/文集题名/出版者/出版年/页码杜威〃佛克马:《走向新世界主义》,王宁、薛晓源编《全球化与后殖民批评》,中央编译出版社,1999年,第247-266页。

范文澜:《论中国封建社会长期延续的原因》,《范文澜历史论文选集》,中国社会科学出版社,1979年,第41页。

李鹏程《序言》,《当代文化哲学沉思》,人民出版社,1994年,第2页。

《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1972年,第169、170页。

㈡古籍⑴古籍一般应标注责任者、书名、卷次或责任者、篇名、部类名、卷次、版本王夫之:《周易外传》卷5。

杨时:《陆少卿墓志铭》,《龟山集》卷34,《四库全书》本。

⑵如果需要,作者前也可标注朝代名[晋]慧远:《沙门不敬王者论》,《弘明集》卷5。

⑶常用古籍可不注编撰者和版本《孟子〃公孙丑上》。

《史记》卷25《李斯列传》。

二、连续出版物中析出文献㈠期刊标注顺序:著者/篇名/期刊名/年期何龄修:《读顾城〈南明史〉》,《中国史研究》1998年第3期。

周荫棠:《为读一部史书运动进一解》,《斯文》第2卷第4期(1941年12月1日)。

第5编近代中国的哲学发展第四章新文化运动与中西古今哲学的融会1911年辛亥革命虽然推翻了长达二千年之久的封建帝制、建立了中华民国,但并没有完成在思想文化领域中战胜封建主义的任务。

正是在这种情况下,以陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅、吴虞、钱玄同等为代表的一批进步知识分子,发动了新文化运动。

新文化运动从1915年《新青年》创刊到 1925年大革命开始前,历时十年之久。

其间发生了一系列的重大的思想论争,特别是一些重大的哲学论争,并由之而推动了中国哲学由近代形态向现代形态的转换。

至20世纪30-40年代,出现了由熊十力、冯友兰、金岳霖创造的几个有代表性的融会中西古今哲学的本体论体系,集中而鲜明地标志着现代形态中国哲学的形成。

下面,我们先谈新文化运动中的哲学论争,再分别论述熊十力、冯友兰、金岳霖所建立的融会中西古今哲学的本体论体系。

节点列表第一节新文化运动中的哲学论争 (2)第二节熊十力的“新唯识论” (7)第三节冯友兰的“新理学” (11)第四节金岳霖的“道论” (17)第一节新文化运动中的哲学论争本节主要讲三个问题:一、东西文化问题论战;二、问题与主义论战;三、科学与玄学论战。

新文化运动时期,是中国哲学史上又一个诸子蜂起、百家争鸣的时代。

中西古今文化与哲学的碰撞、交流与融会,“中国向何处去”时代大问题的凸显,使新文化运动时期的中国思想世界更是波澜壮阔,气象万千。

不同哲学思潮之间,既相互激荡,又相互吸取,产生了诸多分歧与论争。

这些哲学论争,涉及不同的问题,包含许多的内容,存在不同的言说,有着十分激烈的思想交锋。

概括而言,这些分歧与论争主要是环绕三大问题而展开的:一是文化观问题,环绕这个问题展开的哲学论争主要是东西文化问题论战;二是政治哲学问题,环绕这个问题展开的哲学论争首先是问题与主义的论争;三是本体论与认识论问题,环绕这个问题展开的哲学论争集中表现为科学与玄学论战。

一、东西文化问题论战新文化运动,顾名思义,当然首先是环绕文化问题而发动而兴起的。

第一章近代新学的兴起“新学”一词是近代知识分子对外来西学的一种称呼, 即清末到“五四”以前由西方传入的资产阶级新文化,包括社会政治学说和自然科学等多方面文化,概念上是相对于传统学术的“旧学”而言。

但在近代的历史发展中,“新学”又不仅仅指西方思想的传入,而是也包含中国人面对外来的刺激和自身学术发展的内在需要而做出的努力。

如像吸收了西方政治理念的今文经学,贯注了科学精神的诸子学的复兴等,它们都围绕着一个共同的主题,就是追求国家的富强和民族的独立。

第一节近代哲学的一般情况这里所说的近代的概念,是传统意义上的,即指1840年鸦片战争开始至1919年五四运动以前这一历史阶段。

与此相应,近代哲学也是指这八十年的哲学思维形态。

近代哲学的形成发展,是与中国社会一步步半殖民化、半封建化(近代意义)的过程相伴随的,它是当时的先进人士为了解决中国究竟向何处去的政治问题、社会问题在哲学上的反映,始终贯穿着救亡图存这一时代最紧迫的主题;它与中国古代哲学家们主要关心道德完善的侧重不同,它的重点在于改造中国社会。

哲学家们大都具有很强的使命感,把自己的学术研究与救亡图存、解决中国向何处去的问题紧密地联系在一起。

近代哲学与基本封闭的古代学术研究不同,它的兴起和发生发展,是以西方资产阶级的新科学、新思想、新文化的输入为条件的。

资产阶级的新文化与中国传统的封建阶级的旧文化是对立的,并由此引起了绵延不绝的新旧、古今、中西等多方面的争论。

但核心的问题仍是一个,即如何能使在新的世界格局中已经落后的中国,能够尽快跟上世界历史前进的步伐,解决中国的独立和富强的问题。

与此同时,近代哲学的发展,又是与中国人在西方文化的刺激下为自己争取自由和权利的斗争联系在一起的。

随着西方输入的自由、平等、博爱精神的普遍传播并逐步为中国人所接受和认同,在古代社会缺乏生长机制的自由意志尤其是政治自由的问题,开始走到了时代的前台,而且一跃成为了近代新学的一个重要导向。