组织行为学第10版第07章社会知觉与归因

- 格式:pptx

- 大小:751.18 KB

- 文档页数:41

凝聚力高低高高生产率中等生产率低低生产率中低生产率3.社会知觉效应人对客观对象的知觉由于受到主客观条件的限制而常常造成知觉与客观现实的不一致,从而产生知觉偏差。

社会心理学常常将这些知觉偏差称之为社会知觉效应。

p60常见的社会知觉效应主要是刻板印象、晕轮效应、首因效应、近因效应、投射效应和对比效应等。

刻板印象:刻板印象是指对某一类群体的人的一般特征所广泛持有的僵化的原型。

晕轮效应:晕轮效应指的是人们在知觉过程中,利用一种已知的突出的特殊特性或特征作为评价一个人其他方面特性或特征的倾向。

首因效应:首因效应是指在人们的初次交往过程中,最先进入知觉者大脑中的信息对形成知觉印象产生最大影响的现象。

在社会心理学中,首因效应也被称为第一印象效应。

近因效应:所谓近因效应,指的是在人们的知觉过程中,最近和最后获得的信息对人们的总体知觉产生最大影响的现象。

投射效应:投射效应是人们在人际交往认知过程中的一种知觉迁移现象,指的是人们在对他人的认知时将自己的想法爱好转移到认知对象身上的“推己及人”的现象,是一种主观性的投射。

对比效应:对比效应是人们在对他人的知觉过程中,将其与自己熟知或最近接触到的人和事进行比较而得出评价结论的一种知觉现象。

归因:所谓归因,即归结行为的原因,指个体根据有关信息、线索对行为原因进行推测与判断的过程。

归因是人类的一种普遍需要,每个人都有一套从其本身经验归纳出来的行为原因与其行为之间的联系的看法和观念。

心里归因:人格、品质、动机、态度、情绪、心境等个人特征行为归因:致使人产生某种行为及行为成败的原因综合归因:心理活动、行为、行为成败一、最优化决策模型的假设最优化决策模型:个体如何才能够选择最优的行动以获得最佳的决策结果?经济学家在”经济人”假设的启发下找到一种最优化决策模型。

这种模型首先有一系列假设。

最优化决策模型的前提:⏹问题明晰⏹可选方案明确⏹个体选择偏好明确⏹个体选择偏好稳定⏹没有时间和成本局限⏹理性选择不附加情感三、其他决策模型——满意决策模型有限理性:个体决策时不可能完全使用最优化决策模型,人们往往只能根据掌握的有限信息建立自己简化的决策方案。

第3章个体行为的基础第一部分:本章概要1.1 重点概念1.知觉(perception):是个体对从环境刺激进行选择、组织、理解、反思并赋予其意义的过程。

2. 社会知觉(social perception):个体在社会环境中对他人的心理状态、行为动机和意向(社会特征和社会现象)的知觉。

3.选择性知觉(selective perception):人们选择那些与自己的个性、定型的知觉及心理预期相同或相似的东西,而本能地忽略或歪曲那些使他们觉得不舒服或威胁到他们观点的信息。

4.晕轮效应(halo effect):指人们在观察别人时,对这个人的某个方面、品质或特征有非常突出的知觉,起到了一种类似于晕轮的作用,从而影响了对这个人其他特征的知觉,造成以点概面、以偏概全的后果。

5.归因(attribution):我们如何确定自己以及他人行为的原因,可以分为内部归因和外部归因。

内部归因是指在个体控制能力之内的内部责任来源;外部归因是指在个体控制能力之外的外部责任来源。

6.情绪(emotion):是一种心理和生理经历,它直接指向人或物,是对客体的反应。

当你对某个人或某件事感到快乐或害怕时,你就是在表达你的情绪。

也就是说,情绪必须针对某一具体的客体产生。

7。

情绪智力(emotional intelligence,EI):感受和表现情绪、促进情绪思考、理解和分析情绪以及调节个人和他人情绪的能力。

8.情绪失调(emotional dissonance):人被要求的情绪与真实情绪之间的冲突9.态度(attitudes):个体对特定事物的心理倾向——相对积极或消极,喜欢或不喜欢。

10.压力(stress):当超出正常水平的心理和生理刺激出现时,个体对刺激的适应性反应。

1.2 关键知识点1.影响知觉的因素(1)知觉者的主观因素;包括兴趣和爱好、需要和动机、知识和经验、自我概念、认知结构等;(2)知觉对象的特征;包括对象的某些特征与知觉组织、知觉对象的外表特征如大小、颜色、形状等;(3)情境特征;情境或环境通过影响人的感受性而改变知觉效果。

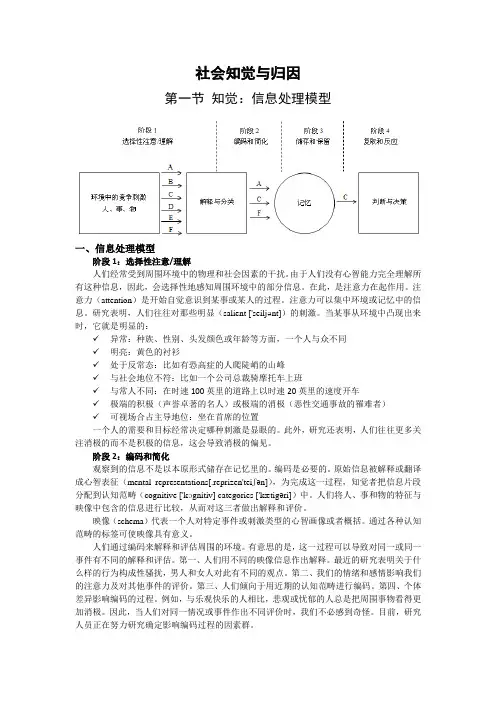

社会知觉与归因第一节知觉:信息处理模型一、信息处理模型阶段1:选择性注意/理解人们经常受到周围环境中的物理和社会因素的干扰。

由于人们没有心智能力完全理解所有这种信息,因此,会选择性地感知周围环境中的部分信息。

在此,是注意力在起作用。

注意力(attention)是开始自觉意识到某事或某人的过程。

注意力可以集中环境或记忆中的信息。

研究表明,人们往往对那些明显(salient ['seiljənt])的刺激。

当某事从环境中凸现出来时,它就是明显的:✓异常:种族、性别、头发颜色或年龄等方面,一个人与众不同✓明亮:黄色的衬衫✓处于反常态:比如有恐高症的人爬陡峭的山峰✓与社会地位不符:比如一个公司总裁骑摩托车上班✓与常人不同:在时速100英里的道路上以时速20英里的速度开车✓极端的积极(声誉卓著的名人)或极端的消极(恶性交通事故的罹难者)✓可视场合占主导地位:坐在首席的位置一个人的需要和目标经常决定哪种刺激是显眼的。

此外,研究还表明,人们往往更多关注消极的而不是积极的信息,这会导致消极的偏见。

阶段2:编码和简化观察到的信息不是以本原形式储存在记忆里的。

编码是必要的。

原始信息被解释或翻译成心智表征(mental representations[.reprizen'teiʃən]),为完成这一过程,知觉者把信息片段分配到认知范畴(cognitive ['kɔgnitiv] categories ['kætigəri])中。

人们将人、事和物的特征与映像中包含的信息进行比较,从而对这三者做出解释和评价。

映像(schema)代表一个人对特定事件或刺激类型的心智画像或者概括。

通过各种认知范畴的标签可使映像具有意义。

人们通过编码来解释和评估周围的环境。

有意思的是,这一过程可以导致对同一或同一事件有不同的解释和评估。

第一、人们用不同的映像信息作出解释。

最近的研究表明关于什么样的行为构成性骚扰,男人和女人对此有不同的观点。

第一章组织行为学导论1、织行为学是综合运用与人有关的各种知识,采用系统分析的方法,研究一定组织中人的行为规律的一门科学。

(✍)2、组织行为学就是在管理科学的发展的基础上产生和发展起来的。

(✍)3、模型就是对某种现实事物的抽象,是对现实事物的全面表示。

(X)4、问卷调查法属于组织行为学研究方法的实验法。

(X)5、关于经济人、社会人、自我实现的人的假设是有片面性和局限性的,而复杂人的假设是有一定道理的。

(✍)6、组织行为学相对于心理学、社会学、人类学等学科来说,它是属于基础性科学。

(X)7、组织是为实现某些目标而把每个成员召集在一起进行各种活动。

(X)8.欧文是一个理想主义者,他试图在企业中建立一种新型的人际关系,被称为人际关系之父。

(X)9.梅奥等人的霍桑试验揭示了人群关系是提升劳动生产率的重大因素。

(✍)10.现场试验容易控制自变量与因变量相互间的因果关系。

(X)11.组织之所以存在,是因为它能满足人们在日常生活和社会生活中的种种需要。

(✍)12.组织的使命和目标说明了组织存在的理由。

(✍)13.作为一名管理人员,应该具备的管理技能包括技术技能、人际技能两方面就够了。

(X)14.组织是为实现某些目标而把每个成员召集在一起进行各项活动。

(X)15. 组织外部环境可以理解为对组织各种活动具有直接或间接作用的各种条件和因素的总和。

(✍)16.组织行为学就是在管理科学的发展的寄出后上产生和发展起来的。

(✍)17.组织行为学是管理科学的新发展。

(✍)18.组织行为学是综合运用与人有关的各种姿势,采用系统分析的方法,研究一定组织中人的行为规律的一门科学。

(X)第二章个体的心理与行为规律1、人的行为是在外力的作用下引发的。

(X)2、影响个性形成的主要因素是先天遗传因素。

(X)3、由本我支配的行为受社会规范道德标准的约束。

(X)4、在主客观条件的影响下,气质特征会缓慢地发生某些变化。

(✍)5、性格是个性心理特征的核心部分,气质是心理过程的动力特征,能力是完成某项活动所必备的心理特征。

组织行为学一、名词解释1、首因效应:是指最先的印象或第一印象对人的认知具有强烈的影响。

2、投射:是指由于自己具有某种特征或者想法,因为判断他人也一定会有与自己相同的特征或者想法。

3、归因:就是指人们对别人或自己的行为进行分析,解释和推测其原因或者动机的过程。

4、个性:是指个体的比较稳定的、经常影响个体的行为并使个体和其他个体有所其别的心理特点的总和。

5、价值观:价值观代表一系列基本信念和看法:从个体或社会的角度来看,某种具体的行为类型或存在状态比与之相反或不同的行为类型或存在状态更可取。

6、组织承诺:通常是指员工对组织及其目标的认同感,以及对组织的归属感。

7、心理契约:是员工与组织双方在互相关系中己方要为对方负担什么责任义务,同时对方要为己方负担什么责任义务的主观约定,是雇佣双方或劳资双方关于双边关系中相互责任义务的主观信念。

8、正强化:就是组织给予令人愉快或个体所希望的事件,个体得到好的事物,个体的某种行为就便得更加可能发生,如给予肯定和奖励。

9、群体:是具有相同利益或情感的两个或两个以上的人以某种方式结合在一起的集合体。

10、非正式群体:是以观点兴趣爱好相似为基础、以彼此感情为纽带自然形成的、没有固定组织形式的群体。

11、模仿:是有意无意地对某种刺激作出类似反应的行为方式,如模仿他人的行为举止、思维方式、态度等,模仿分为自发模仿和自觉模仿两种类型。

12、沟通:是信息源透过某种管道把信息(信息、观点、情感、技能等)传送到目的地过程。

13、双向沟通:是指在信息沟通时发送信息者不仅要发出信息且还要听取信息接受者对信息的反馈,发送与反馈可进行多次,直到双方有了共同的理解为止。

14、群体决策:是由群体中多数人共同进行决策,它一般是由群体中个人先提出方案,而后从若干方案中进行优选。

参与群体决策的成员可能包括组织的领导者、有关专家和职工代表。

15、领导:是领导者促使其下属充满信心,满怀热情地完成任务的艺术。