2016国家自然科学奖推荐项目:个体化医学的药物基因组学基础研究

- 格式:doc

- 大小:80.00 KB

- 文档页数:8

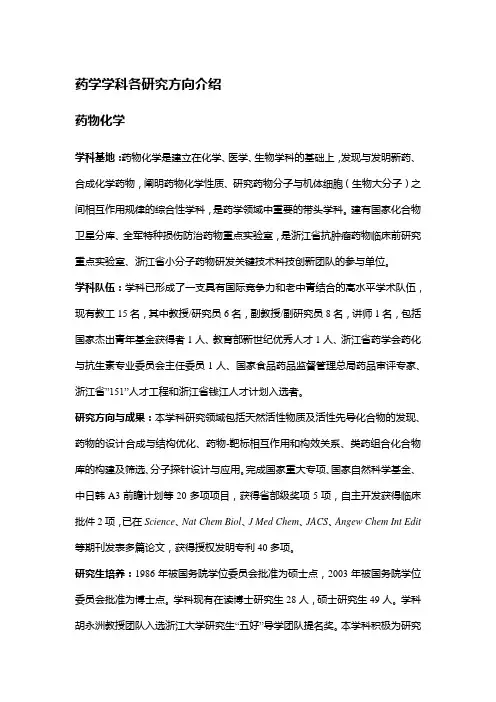

药学学科各研究方向介绍药物化学学科基地:药物化学是建立在化学、医学、生物学科的基础上,发现与发明新药、合成化学药物,阐明药物化学性质、研究药物分子与机体细胞(生物大分子)之间相互作用规律的综合性学科,是药学领域中重要的带头学科。

建有国家化合物卫星分库、全军特种损伤防治药物重点实验室,是浙江省抗肿瘤药物临床前研究重点实验室、浙江省小分子药物研发关键技术科技创新团队的参与单位。

学科队伍:学科已形成了一支具有国际竞争力和老中青结合的高水平学术队伍,现有教工15名,其中教授/研究员6名,副教授/副研究员8名,讲师1名,包括国家杰出青年基金获得者1人、教育部新世纪优秀人才1人、浙江省药学会药化与抗生素专业委员会主任委员1人、国家食品药品监督管理总局药品审评专家、浙江省”151”人才工程和浙江省钱江人才计划入选者。

研究方向与成果:本学科研究领域包括天然活性物质及活性先导化合物的发现、药物的设计合成与结构优化、药物-靶标相互作用和构效关系、类药组合化合物库的构建及筛选、分子探针设计与应用。

完成国家重大专项、国家自然科学基金、中日韩A3前瞻计划等20多项项目,获得省部级奖项5项,自主开发获得临床批件2项,已在Science、Nat Chem Biol、J Med Chem、JACS、Angew Chem Int Edit 等期刊发表多篇论文,获得授权发明专利40多项。

研究生培养:1986年被国务院学位委员会批准为硕士点,2003年被国务院学位委员会批准为博士点。

学科现有在读博士研究生28人,硕士研究生49人。

学科胡永洲教授团队入选浙江大学研究生“五好”导学团队提名奖。

本学科积极为研究生提供多种学习和交流的机会,先后选派20多名学生赴欧洲、美国、日本等进行国际合作交流、参加国际学术会议;研究生在J Med Chem、JACS、Angew Chem Int Edit等发表SCI收录论文200余篇, 获得了包括国家奖学金、豪森学术创新奖、好医生学术创新奖在内的多项荣誉称号。

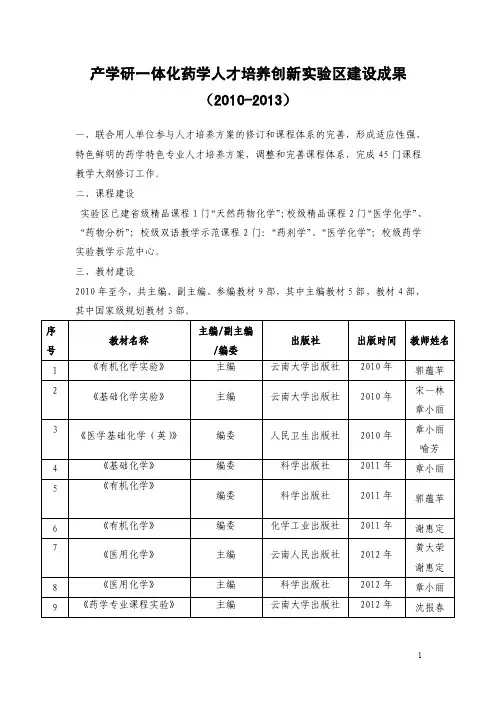

产学研一体化药学人才培养创新实验区建设成果(2010-2013)一、联合用人单位参与人才培养方案的修订和课程体系的完善,形成适应性强、特色鲜明的药学特色专业人才培养方案,调整和完善课程体系,完成45门课程教学大纲修订工作。

二、课程建设实验区已建省级精品课程1门“天然药物化学”;校级精品课程2门“医学化学”、“药物分析”;校级双语教学示范课程2门:“药剂学”、“医学化学”;校级药学实验教学示范中心。

三、教材建设2010年至今,共主编、副主编、参编教材9部,其中主编教材5部,教材4部,其中国家级规划教材3部。

四、完成多媒体课件、教材、教学模型、教学资料建设,网络实验室的初步构建医药化学教学视频资源建设,。

五、教学比赛获奖14项:1. 2010年,喻芳获“昆明医学院首届青年教师教学基本功大赛”三等奖2. 2010年,黎唯获“昆明医学院首届青年教师教学基本功大赛”优秀奖3. 2010年,黎唯获“昆明医学院首届青年教师教学基本功大赛”教案讲稿比赛优秀奖4. 2010年,章小丽获“昆明医学院首届青年教师教学基本功大赛”伯乐奖5. 2011年,喻芳获“昆明医学院第三届双语教学讲课比赛”三等奖6. 2011年,李美红获“昆明医学院第三届双语教学讲课比赛”优秀奖7. 2011年,何波获“昆明医学院第三届双语教学讲课比赛”优秀奖8. 2011年,章小丽获“昆明医学院第三届双语教学讲课比赛”伯乐奖9. 2012年,李美红获“昆明医科大学2012年青年教师普通话课堂教学比赛”三等奖10. 2012年,陈亚娟获“昆明医科大学2012年青年教师普通话课堂教学比赛”三等奖11. 2012年,范雅婷获“昆明医科大学2012年青年教师普通话课堂教学比赛”三等奖12. 2012年,章小丽获“昆明医科大学2012年青年教师普通话课堂教学比赛”伯乐奖13. 2012年,鲁卫东获“昆明医科大学2012年青年教师普通话课堂教学比赛”伯乐奖14. 2012年,沈志强获“昆明医科大学2012年青年教师普通话课堂教学比赛”伯乐奖六、教研教改共发表教改论文15篇,负责校级教改项目5项,并参与了教育部2项“高等学校教改项目”子项目的研究。

药物基因组学的发展及其在个体化用药中的应用药物基因组学的发展及其在个体化用药中的应用引言:药物基因组学是一门研究药物与个体基因组之间相互作用的学科,它通过分析个体基因组中与药物代谢、反应和效果相关的遗传变异,为个体化用药提供科学依据。

随着人类基因组计划的完成和高通量测序技术的发展,药物基因组学得到了迅猛发展,并在临床实践中取得了显著成果。

本文将介绍药物基因组学的发展历程以及其在个体化用药中的应用。

一、药物基因组学的发展历程1.1 基础研究阶段在20世纪90年代初期,人类基因组计划启动,这标志着人类基因组研究进入了一个崭新的时代。

随着高通量测序技术的出现和不断完善,科学家们开始挖掘人类基因组中与药物代谢有关的遗传变异,并建立了相关数据库。

1.2 应用研究阶段随着技术和数据积累的不断提升,药物基因组学逐渐从实验室走向临床。

研究者们通过临床试验和观察发现,个体基因组中的遗传变异可以影响药物的代谢速度、药效和不良反应等。

这些发现为个体化用药提供了理论基础。

1.3 临床应用阶段随着技术的进步和研究的深入,药物基因组学逐渐应用于临床实践中。

通过对患者基因组进行分析,医生可以根据个体特征选择最合适的药物、剂量和疗程,从而提高治疗效果,减少不良反应。

二、个体化用药中的应用2.1 药物代谢酶基因多态性许多药物在体内经过代谢酶催化转化为活性或无活性代谢产物,并最终被排出体外。

然而,个体之间存在着对这些代谢酶的遗传变异。

CYP2D6是一种重要的药物代谢酶,在某些人群中存在着CYP2D6*4等突变型,导致其活性显著降低。

在给予这些人群药物治疗时,应考虑到其代谢能力的差异,调整药物剂量。

2.2 药物靶标基因变异药物的作用靶标通常是一种蛋白质,而这些蛋白质的编码基因也存在着遗传变异。

对于某些抗癌药物来说,患者体内的靶标基因突变可能导致药物的耐药性。

通过检测患者基因组中与药物靶标相关的遗传变异,可以预测患者对特定药物的敏感性和耐受性,从而优化治疗方案。

第一部分项目背景一、肿瘤临床转化医学背景21世纪伊始,人类基因组研究成果斐然,在循证医学的浪潮推动下,基因组学、RNA组学和反应组学等生命科学与医学领域交融,转化,率先在肿瘤个体化靶向治疗领域进入了NCCb和ASCO CSCO各种肿瘤临床治疗规范。

在一系列转化应用中,使患者明显获益,各种基于循证医学的肿瘤多中心、大样本、随机性双盲的前瞻性研究结果,共同提示基因检测用于肿瘤转化医学靶向治疗和个体化化疗,不仅是肿瘤医药学领域里程碑式的革命,也将诊断病理学科带入了分子病理、个体化治疗的新时代。

美国Kalorama In formation 公司在2007年发表了关于分子诊断的专题市场调查报告“分子诊断:全球主要市场”(Molecular Diag nostics: Major World Market )。

报告预计从2006年到2016年分子诊断市场的平均年增长率达到41.5%。

药物基因组学在这10年间将有184%勺平均年增长率,预计癌症相关基因的检测平均年增长率将达到68%据我国卫生部统计,20世纪90年代我国肿瘤发病率已上升为127例/10万人。

近年来我国每年新增肿瘤患者160〜170万人,总数估计在600万人左右,肿瘤已经成为我国的第一死亡原因。

肿瘤患者对治疗有效性的提高需求迫切,2007年我国医院肿瘤用药销售额累计约为158.7亿元人民币,同比上一年增长高达61.2%,大大高于其它医疗药品的市场增长幅度。

但抗肿瘤药物广泛应用的同时,给患者带来严重的问题:治疗的有效率不高、针对性不强、副反应较多、费用昂贵等。

基于药物基因组学临床检测的肿瘤个体化治疗为上述问题解决带来曙光,美国ASCO已公布的多个临床实验已证实,通过检测肿瘤患者肿瘤组织中的基因突变靶点及基因SNP分型、mRNA基因定量表达,为临床提供靶向及个体化化疗的依据,能显著提高治疗的有效率,降低药物毒副作用。

如:2009年1月美国ASCO消化肿瘤会议总结:选择K-ras野生基因型患者应用EGFR单抗使美国2008年节约了601亿美金,并把这一晚期患者生存期提高了11.5个月。

基因组学及其在医学中的应用随着科技的不断发展,基因组学的研究也越来越受到关注。

基因组学是一门研究生物体所有基因组构成和特性的学科,是现代医学领域中的重要一环。

基因组学的应用广泛,不仅可以用于人类疾病的基础研究,还可以为个体化医疗提供更加精确的方法。

一、基因组学的概念和发展历程基因组学是对生物体基因组(基因全部信息组成)及其多样性的研究,是一门集生物学、计算机科学、数学、化学等多学科于一体的学科。

20世纪,人们开始研究基因本质,经过多年的努力,终于在2003年,国际上推出了一项史无前例的计划——“人类基因组计划”,该计划耗费12年时间、26亿美元,最终测序出了人类基因组。

这个计划的成功,标志着人类对生命起源和演化的认识和了解更深层次的进展。

二、基因组学在医学中的应用1、基因组学对遗传病的诊断和治疗方案提供了新思路遗传病是由于基因突变引起的疾病,常见的遗传病如银屑病、肌萎缩性脊髓侧索硬化症、糖尿病等。

通过对基因组的研究,可以更好地掌握遗传病的发病机制及突变基因的特点,从而实现基因诊断和基因治疗。

如吊瓶疗法就是著名的基因治疗方法,利用基因体外改变重显型遗传病突变的结构,然后将其注入病人体内,从而修复突变的基因,恢复正常的基因生物学功能,从而达到治疗目的。

2、基因组学为癌症治疗的个体化提供了新路径癌症是一种严重的疾病,传统的癌症治疗方法主要是切除肿瘤、放疗、化疗。

但这些方法治疗效果却并不尽如人意,因为同种类型的癌症不同患者之间在基因水平上的差异较大,基于基因组研究的个体化医疗将成为肿瘤治疗未来的主流方向,为患者提供更加精准的诊断和治疗,达到最佳的治疗效果。

3、基因组学在药物研发和药效预测方面的应用药物研发是一个漫长而耗费大量资金的过程,常常需要进行严格的临床试验,但这些试验的效率低下,周期漫长,又会产生很多不必要的费用。

通过对基因组数据的分析,可以帮助药物企业更好地了解潜在靶标及其与药物的作用机制,加快药物的研发进程。

DOI: 10.3969/j.issn.1673-713X.2021.02.003·论著·HPLC法测定米铂白蛋白结合型纳米制剂中米铂的含量王丹,冯文凯,林东方,郭晓茹,王雪蕾,苗庆芳,夏桂民【摘要】目的建立米铂白蛋白结合型纳米制剂中米铂含量测定的高效液相色谱(HPLC)法。

方法采用HPLC 测定米铂白蛋白结合型纳米制剂中米铂的含量。

色谱条件:辛烷基硅烷键合硅胶色谱柱(250 mm × 4.6 mm,5 μm),甲醇-乙腈-水(91:1:8)洗脱,流速1.0 ml/min,检测波长210 nm,柱温30 ℃,进样量20 μl。

结果建立了简便可行的米铂白蛋白结合型纳米制剂样品前处理方法;建立并验证了HPLC 方法,线性范围 3.63 ~ 130.80 μg/ml(r = 0.9995);低、中、高3 个浓度的平均回收率(n = 3)分别为(99.46 ± 0.24)%、(99.20 ± 1.38)%、(98.30 ± 0.26)%;日内、间精密度RSD 分别为1.62%(n = 6)和1.32%(n = 6);流速在0.99 ~ 1.01 ml/min范围内变化时米铂峰面积的RSD 为 1.01%(n = 9),柱温在28 ~ 32 ℃之间变化时米铂峰面积的RSD 为1.14%(n = 9)。

结论本文建立的含量测定方法简便易行,专属性强,灵敏度高,耐用性好;可定量检测米铂白蛋白结合型纳米制剂中米铂的含量。

【关键词】高效液相色谱;含量测定;米铂白蛋白结合型纳米制剂 中国医药生物技术, 2021, 16(2):110-115米铂属于第三代铂类抗肿瘤药物,疗效确切[1-2],但目前仅有米铂混悬注射液上市,且只能通过肝动脉栓塞给药用于肝癌的介入性治疗,限制了米铂的临床应用[3]。

为促进米铂纳米制剂的发展,在米铂脂质体的基础上[4],本课题组又成功构建了米铂白蛋白结合型纳米制剂(简称“米铂白蛋白”,HSA-miriplatin),期望进一步拓展米铂的临床适应证。

第1篇一、前言随着生物技术的飞速发展,分子病理学作为一门融合了分子生物学、遗传学、免疫学和临床病理学等多学科交叉的领域,已经成为现代医学诊断和治疗的重要工具。

在过去的一年里,分子病理学在临床应用、基础研究以及技术创新等方面都取得了显著的进展。

本文将对2023年度分子病理学的发展进行总结和展望。

二、临床应用进展1. 肿瘤分子诊断- 驱动基因检测:针对肿瘤发生发展的关键基因进行检测,如EGFR、ALK、ROS1等,为肿瘤的精准诊断和治疗提供了重要依据。

- 肿瘤免疫治疗:通过检测PD-L1、PD-1等免疫检查点分子,为免疫治疗的选择提供了参考。

- 肿瘤复发监测:通过检测循环肿瘤DNA(ctDNA)等标志物,实现对肿瘤复发的早期发现和监测。

2. 遗传病诊断- 基因测序技术:高通量测序技术的普及,使得遗传病的诊断更加快速、准确。

- 单基因遗传病检测:针对常见单基因遗传病,如唐氏综合征、囊性纤维化等,开展大规模筛查。

3. 心血管疾病诊断- 基因检测:通过检测与心血管疾病相关的基因,如APC、BRCA1等,为心血管疾病的早期诊断和预防提供依据。

三、基础研究进展1. 基因组学研究- 人类基因组计划:完成人类基因组草图绘制,为后续研究奠定了基础。

- 肿瘤基因组学:通过对肿瘤基因组进行测序和分析,揭示了肿瘤的发生发展机制。

2. 蛋白质组学研究- 蛋白质组学技术:通过蛋白质组学技术,研究蛋白质的表达和修饰,为疾病诊断和治疗提供新靶点。

3. 代谢组学研究- 代谢组学技术:通过检测生物体内代谢产物的变化,揭示疾病的发生发展机制。

四、技术创新1. 高通量测序技术- 测序速度和准确性的提高:第三代测序技术的出现,使得测序速度和准确性得到了显著提升。

- 测序成本的降低:随着测序技术的进步,测序成本逐渐降低,使得分子病理学应用更加广泛。

2. 生物信息学技术- 生物信息学平台:开发了一系列生物信息学平台,如GATK、CNVnator等,为分子病理学研究提供了有力支持。

免疫组学的研究进展唐康侯永利王亚珍陈丽华(中国人民解放军空军军医大学基础医学院免疫学教研室,西安 710032)中图分类号R392.9 文献标志码 A 文章编号1000-484X(2024)01-0185-07[摘要]随着高通量测序技术、生物信息学等相关领域进展以及人类对免疫系统功能认识的逐步深入,免疫组学从最初解析B细胞受体(BCR)、T细胞受体(TCR)基因序列逐渐发展为解析和绘制宿主免疫系统和抗原的互作关系以及宿主免疫系统应答机制的全景图谱,主要包括抗原表位组学、免疫基因组学、免疫蛋白质组学、抗体组学和免疫信息学等方面的研究,并基于大量免疫学研究数据建立了ImmPort、VDJdb和IEDB等免疫学数据库,加速了新抗原表位的发现和免疫应答机制等研究。

免疫组学能够揭示免疫系统与疾病的关联,促进新型疫苗和免疫治疗策略开发,将有效推动个体化医疗和精准药物治疗。

近年免疫组与暴露组等的整合以及与人工智能的融合将对全面理解免疫系统对环境因素的响应和调节机制、解析疾病发生和发展的分子机制产生重大影响。

[关键词]免疫组;免疫组学;免疫信息学;人工智能Advances in immunomics researchTANG Kang, HOU Yongli, WANG Yazhen, CHEN Lihua. Department of Immunology, School of Basic Medicine,Air Force Medical University, Xi'an 710032, China[Abstract]With the progress of high-throughput sequencing technologies and bioinformatics, and deepening understanding of immune system,immunomics has evolved from initially deciphering gene sequences of B cell receptor (BCR)and T cell receptor (TCR) to unraveling and mapping interactions between host immune system and antigens, as well as panorama of host immune system response mechanisms, which now encompasses various research areas, such as antigen epitopeomics, immunogenomics, immunopro‐teomics, antibodyomics and immunoinformatics. Based on a large amount of immunological research data, immunological databases such as ImmPort, VDJdb and IEDB have been established to accelerate discovery of new antigen epitopes and study of immune response mechanisms. Immunomics has revealed the association between immune system and diseases, promoted the development of novel vac‐cines and immunotherapeutic strategies, and effectively drove the development of personalized medicine and precision medicine. In recent years, integration of immunome with exposome and fusion it with artificial intelligence will have a significant impact on compre‐hensively understanding immune system's response and regulatory mechanisms to environmental factors, as well as deciphering molecular mechanisms underlying disease occurrence and progression.[Key words]Immunome;Immunomics;Immunoinformatics;Artificial intelligence免疫组(immunome)是宿主免疫系统与抗原的互作关系以及宿主免疫系统应答机制的全景图谱,包括免疫系统的识别对象、识别受体以及参与免疫应答过程的其他分子[1-3]。

基因组学和转录组学的相关分析和研究随着科技的不断发展,基因组学和转录组学逐渐成为现代生命科学研究的重要领域。

基因组学研究的是生物体的基因组结构和组成,而转录组学研究的则是生物体基因的转录和表达。

这两个领域的相关分析和研究为科学家和医生提供了许多有价值的信息,进而帮助解决了一系列现实问题。

基因组数据的大规模产生和公开的开放获取,使得我们可以更好地理解组成、功能、分化和进化的一系列问题。

同时,基因的转录和表达数据的处理和解释,也成为了生命科学研究的重要瓶颈之一。

因此,基因组学和转录组学不仅涉及到普适性的信息学问题,同时也涉及到许多独特的数据分析问题。

首先,基因组学和转录组学都需要用到快速且准确的数据处理方法。

现阶段的基因组和转录组实验技术条理化,产出的数据量可达GB甚至是TB级别,一些初级的数据清洗和质控步骤能够过滤掉一些明显的错误序列,但实际上,高质量的数据处理技术必不可少。

随着NGS技术和单细胞测序等技术的日益成熟,数据处理算法的优化和改进成为了提高数据质量和可靠性的基础。

早期的基因组学主要研究DNA序列,而转录组学则研究RNA序列,现在二者可以共同应用。

比如,在肿瘤研究演变过程中,全基因组测序技术可以揭示一些异常突变、异常CNV和染色体结构或紊乱,同时可针对肿瘤样本深入了解癌细胞在基因水平上的变异。

其次,在基因组学和转录组学的研究中,有些揭示了一些生命活动的基本规律。

例如,转录因子(TF)和转录因子结合位点可以控制通路和操作,调节和影响许多基因的表达。

而常规的测 sequence experiment往往只能得到一小部分的结合序列,如何从混合中鉴别出正确的转录因子结合序列是转录组学中一个重要的问题。

同时,基因组学和转录组学的研究也需要跨学科研究团队的合作。

例如,生物物理学家可以借助纳米技术和单分子性质研究基因在空间上组织的信息,而化学家则为DNA修饰和新修饰性持续地探索新的药物手段,结构生物学家和生物化学家则相应贡献了大量结构信息和分子机理,先进的成像技术也为研究细胞功能提供了支持。

12022年 第43卷 第137·封面人物·伴随着移动互联技术的发展,我们接触信息的方式和渠道发生了巨大的变化,为了顺应新媒体发展的趋势,上海交通大学附属第六人民医院(以下简称六院)药剂科逐步建立起自己的新媒体矩阵,在微信公众号等新媒体平台,开展合理用药科普工作。

2022年春季,为了抗击新冠疫情,上海实行了静态管理,封控期间原本的医疗秩序难免受到影响,需要长期服药的慢性病患者买药和用药成了一个难题,六院药剂科在郭澄主任的带领下迅速组织临床药师搜集常见问题,撰写稿件,在第一时间发布在各个媒体平台,让患者足不出户掌握合理用药讯息。

六院药剂科是上海交通大学药学专业博士点和上海中医药大学中药学专业博士点。

设立门诊西药房和草药房、急诊药房、发热药房、儿科药房、住院药房、静脉用药调配中心、药库、制剂室、质检室、临床药学室、审方中心、治疗药物监测及个体化用药研究室、临床药学教研室等近20个部门。

药剂科主要负责六院药事管理与药物治疗学委员会的日常工作,牵头落实和推进全院抗菌药物管理、精神麻醉类药品管理、ADR 监测、处方点评、药品质量与药事管理质控、药品议价和药品评价保障等药事核心工作,同时进行药学科研转化。

多年来,六院药剂科始终秉持以患者为中心从不同角度确保药品的安全、有效、经济和合理使用。

源远流长,厚积薄发六院临床药学工作既有优良的历史底蕴,又有突出的转型创新突破。

20世纪80年代初,临床药学知名专家张楠森教授在国内率先提出了临床药师概念,并在六院开设了全国第一批临床药学基地,自1987年起便组织药师上临床,不断地探索与实践个体化给药工作。

2000年,六院建立了国内三级医院中首家现代化静脉用药集中配置中心(PIV AS ),成为从传统的药品供应模式向以患者为中心的药学技术服务模式转变的典型样板。

秉持着六院药剂科优良传统,六院临床药事管理水平稳扎稳打,多次在上海药事质控督查中排名全市第一。

国家自然科学奖推荐书( 2016年度)一、项目基本情况二、推荐单位意见三、项目简介基因变异不但是个体传统表现型千差万别的重要原因,也是长期以来导致临床药物不良反应、疗效不好乃至治疗失败的重要原因。

针对这一重大实践课题,项目展开了系统深入研究,历时30余年获得以下成果。

一、通过万人以上样本查明了7个细胞色素P450药物代谢酶活性群体分布特征。

对30多种相关基因变异及相关单倍型的群体分布及其对活性影响规律、不同CYP450代谢酶的基因构型对30多种药物的代谢动力学特征及其相关在体与临床实践意义进行了全面系统的阐述。

克隆了一个新的药物代谢酶功能多态基因,提出了“基因剂量效应”理论。

这些成果为我国现代药物个体化精准治疗提供了重要的科学基础。

二、查明了药物转运体BCRP、ABCC1和OATP1B1基因型在中国人群中的分布特征及对重要药物瑞苏伐他汀、普伐他汀、那格列奈药代和药效动力学的影响;发现乳腺癌耐药蛋白BCRP 421C>A基因多态性可显著影响瑞苏伐他汀的血药浓度,是乳腺癌耐药蛋白基因变异对药物反应性差异影响的首篇报道,为他汀类调脂药物的“胆固醇逃逸”现象提供了新的解释。

三、以β1肾上腺素受体(β1-AR)、核转录因子7类似物2基因(TCF7L2)和ATP敏感性钾通道 (KATP) 亚单位基因 (KCNJ11) 为代表,查明了中国人群中上述药物作用靶点基因型的分布特征,发现这些基因的遗传多态性可显著影响美托洛尔或瑞格列奈的药物效应,为阐明药物作用靶点基因多态性导致药物反应个体差异的遗传机制提供了科学依据。

所列8篇代表性论文被他引423次(SCI他引313次),其中5篇发表于药理学领域权威期刊Clin Pharmacol Ther;20篇核心论文被他引1331次(SCI他引895次),单篇最大他引172次,并被JAMA、Physiol Rev和Nat Genet等国际权威期刊引用和高度评价;出版教材和专著5部,填补了我国药物基因组学的学科空白;在理论成果支撑下成功研制了我国第一张针对具体疾病的“高血压个体化用药基因芯片”并获得专利授权,被CFDA批准为III类医疗器械;应邀成为国际遗传药理学倡导组织(PGENI)全球7大中心之一;在中华医学检验分会的倡导下,国家卫计委在项目完成单位建立了全国首批(共3家)个体化医学检测试点单位和唯一个体化医学检测培训基地。

研究成果奠定了我国药物基因组学的基础,开创了我国个体化医学的时代,同时也引领了我国药物基因组学和转化医学的发展。

四、客观评价(限2页。

围绕科学发现点的原创性、科学价值、国内外自然科学界公认度以及推动学科发展的作用进行客观、真实、准确评价。

填写的评价意见要有客观依据,主要包括国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议等公开发表的学术性评价意见,国内外重要科技奖励等,可在附件中提供证明材料。

非公开资料(如私人信函等)不能作为评价依据。

)1.本项目所列20篇核心论文他引总次数1331次(SCI他引895次),单篇最大他引172次,所列8篇代表性论文他引总次数712次(SCI他引483次)(见附件17)。

8篇代表性论文的主要学术观点分别被JAMA (IF=28.899)、Nature Reviews Drug Discovery(IF=28.712)、Physiological Reviews(IF=28.417)、Nature Genetics(IF=24.695)、Pharmacological Reviews(IF=21.936)、Annual Review of Pharmacology and Toxicology(IF=19.833)等医学领域的国际权威期刊引用(见代表性引文1-8)。

2.发现点一:1998年,美国国立环境卫生科学研究所Ibeanu GC等在遗传药理学领域的首家专门期刊Pharmacogenetics撰文指出:在中国白族人群中发现的CYP2C19*5A是导致CYP2C19弱代谢者的第四个变异,发生率极为罕见(0.25%)……CYP2C19*5A使该酶对S-美芬妥因的代谢能力完全丧失(见附件21)。

3.发现点二:芬兰赫尔辛基大学Mikko Niemi教授及其同事们2009年在临床药理学权威期刊Clin Pharmacol & Ther (IF=6.96)上发表研究文章,该课题组在芬兰志愿者中进行研究发现ABCG2(BCRP基因的另一种表达形式) 421C>A多态性可显著升高瑞舒伐他汀和阿托伐他汀的药时曲线下面积(AUC),从而在白种人群中证实了我们有关BCRP 421C>A多态性可显著影响瑞苏伐他汀血药浓度的发现(见附件22)。

根据我们的发现,2010年“国际转运体研究委员会”(The International Transporter Consortium)在Nature Review-Drug Discovery(IF=28.71)发表膜转运体与新药研发的系统综述在评价BCRP基因多态性的临床意义时指出,Q141K(即421C>A)多态性导致BCRP表达降低,使瑞舒伐他汀的药代动力学参数发生改变;BCRP多态性导致的BCRP功能个体差异可能引起BCRP所转运底物的生物利用度、体内药物暴露(AUC和C max)及经BCRP转运药物的药理学反应性发生改变,尤其是对于生物利用度低、治疗指数小的药物(见代表性引文6),从而肯定了我们的发现。

4.发现点三:美国临床医学会主办的临床药理学权威期刊Clin Pharmacol Ther主编C. Michael Stein教授在本项目代表性论文2发表的同期发表编辑评论文章,肯定了该研究在阐明药物反应个体差异中的重要临床意义,指出“β1-AR基因多态性是指导β1受体阻滞剂临床治疗的又一新的影响因素”(见附件23)。

关于药物受体基因遗传变异对临床治疗效果影响的开创性研究获“卫生部2006-2007年度有影响的心血管论文奖”,此奖项从年度国际心血管领域最权威的杂志中筛选最广为关注的文章,并指出本项目代表性论文2“在国际心血管领域有一定影响,为促进我国心血管事业赶超世界先进水平做出贡献”(见附件24)。

2010年内分泌与糖尿病领域的权威杂志“Diabetologia”发表题为“Genetic variants affecting incretin sensitivity and incretin secretion”的综述引用本项研究结果,“作者的研究表明KCNJ11 E23K风险突变可以降低瑞格列奈的疗效”(见附件25)。

5.发现点四:华中科技大学Shi S等2012年在Clin Pharmacokinet发表草药药物相互作用的系统综述,在总结SJW与药物代谢酶活性影响进展时提到,只有我们研究了SJW对CYP2C19酶活性的影响,SJW通过诱导CYP3A4和CYP2C19的活性降低质子泵抑制剂奥美拉唑的曲线下面积(AUC)和血药峰浓度C max,影响奥美拉唑的药代动力学参数(见附件26)。

代表性论文8有关小剂量阿司匹林可诱导CYP2C19活性的发现,美国心脏基金/美国胃肠学院/美国心脏协会2010年联合在心血管领域权威期刊Circulation(IF=14.43)(见附件27)发表专家共识文件指出,阿司匹林与噻吩并吡啶类合用可能导致药物代谢方面的药物相互作用。

6.在项目完成期间,项目组编写出版了《遗传药理学》、《遗传药理学第二版》、《新编遗传药理学》、《遗传药理学研究生教材》和《Pharmacogenetics: from Molecular to Clinical》系列教材和专著,填补了我国药物基因组学的学科空白(见附件28)。

7.该项目相关的研究已分别获得省、部级一等奖四项:《药物代谢酶遗传变异引起的药物反应差异与机制》获中华医学科技奖一等奖;《药物氧化代谢酶基因多态性及其临床意义》获中国高校自然科学奖一等奖;《细胞色素P450氧化酶的个体和种族差异及其分子机理》获湖南省科学技术进步奖一等奖;《药物相互作用的基因调控》获湖南省科学技术进步奖一等奖(见附件29)。

项目第一完成人获国际药物代谢学会颁发的国际药物代谢学会特殊贡献奖(2013年)(见附件30)。

8.成功研制了我国第一张针对具体疾病的“高血压个体化用药基因芯片”并获得专利授权(专利号:ZL200410075291.7),被CFDA批准为III类医疗器械([国食药监械(准)字2012第3401324号])(见附件31)。

该芯片针对目前高血压药物治疗过程中普遍存在的药物反应个体差异现象,提供一种方便、快捷、系统地检测高血压反应相关基因突变、确定药物反应性的方法,使得临床医生可以根据患者的基因型资料实施个体化给药方案,以提高药物的疗效,降低药物的毒副反应发生,同时减轻病人的痛苦和经济负担,它代表了药物基因组学与临床药物治疗的完美结合,具有划时代的意义。

9.项目组的系列研究引起国际同行关注,美国著名药物基因组学家和权威杂志Pharmacogenomics资深编委Howard Mcleod在美国国立卫生院(NIH)和“盖茨基金”资助下发起设立国际遗传药理学倡导组织(PGENI),邀请项目组所在单位成为全球7大中心之一,该组织旨在资助全球多民族人群中的安全与个体化用药事业,并将药物基因组学信息整合于国家公共卫生和药政的管理决策。

10.以项目组为核心成员发起并成立中国药理学会药物基因组学专业委员会(2011年11月),目前已成功组织了第一届和第二届全国药物基因组学学术大会,项目组成员被选为首届主任委员、常委和秘书长。

西北大学校长陈超教授在全国第一届药物基因组学术大会闭幕词中对项目第一完成人的评价是“…几十年不懈地努力,奠定了我国药物基因组学的基础,开创了我国个体化医学的时代,同时也引领了我国药物基因组学和转化医学的发展”(见附件32)。

11.2011年中国工程院咨询研究项目关于“我国转化医学发展战略研究报告”的咨询研究报告中指出,中南大学周宏灏院士团队是中国药物基因组学的研究先驱(见附件33),说明项目组在将药物基因组学转化为临床应用方面起领头作用。

12.卫生部(现国家卫生计生委)于2013年3月组建了个体化医学检测技术专家委员会,负责个体化医学检测技术咨询和指导工作(见附件34)。

基于项目组单位引领我国药物基因组学和个体化用药领域所作出的杰出贡献,国家卫生计生委将项目组所在单位批准为全国首批3家个体化医学检测试点单位之一(见附件35),和唯一个体化医学检测培训基地(见附件36),标志着项目完成单位在引领我国个体化医学发展、推动国家相关政策制定方面做出了重要贡献。