大庆油田主要储集(最终稿)

- 格式:ppt

- 大小:2.81 MB

- 文档页数:39

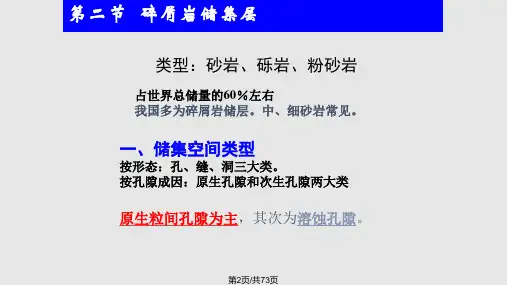

储集层类型砂岩砂岩储层是最重要的岩石类型,砂岩储集层的岩类包括粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩以及未胶结或胶结松散的砂层。

其中,中砂岩、细砂岩储集物性好、分布广;粗砂岩、粉砂岩也有广泛分布。

砂岩又称中碎屑岩,指砂级陆源碎屑岩体积分数超过50%的沉积岩类,在沉积岩中的分布仅次于泥质岩,约占沉积岩的25%,我国80%以上的油气储集层为砂岩。

砂岩中的沉积组分主要是砂级陆源碎屑以单晶碎屑最常见,有些砂岩中也含相当多的岩屑。

单晶碎屑主要是石英和长石,另有少量云母和重矿物。

岩屑的母岩通常是结构致密和成分稳定的岩石。

砂岩中的基质以粘土为主,也有一些为细粉砂级碎屑,分别称为泥基和杂基。

砂岩按粒度可以分为巨砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩及粉砂岩;按杂基含量可以分为净砂岩和杂砂岩;按碎屑成分可以分为石英砂岩、长石砂岩和岩屑砂岩。

碎屑岩中孔隙类型分为5种类型:1)粒间孔隙:指局限于粒间的孔隙2)特大孔隙:按照Schmidt的标准,超过相邻颗粒直径1.2倍的孔隙属于特大孔隙。

3)铸模孔隙:是指砂岩中具有一定特征几何形状的介壳碎屑、碳酸盐粒屑、结晶矿物(如盐、石膏、菱铁矿等)被溶蚀后,仍保持原组构外形的那些孔隙。

4)组分内孔隙:一切组分,如颗粒、杂基、胶结物内出现的孔隙,都属于这一类。

组分内孔隙可以是原生的(沉积的和沉积前的),也可以是成岩过程及其后新生的。

5)裂缝:与碳酸盐岩相比,碎屑岩储集层中的裂缝较为次要,但也不可忽视,当沿裂缝发生较强烈溶蚀作用时,它的作用就显得十分重要。

影响砂岩储集性的因素:1)沉积作用对储集性的影响沉积作用对砂岩的颗粒矿物成分、结构、粒度、分选、磨圆、杂基含量等方面都有着明显的控制作用,这些因素对储集性都起着不同程度的影响。

1)碎屑颗粒的矿物成分:一般认为,石英颗粒比长石颗粒更有利于储集性的改善,因为长石亲水性比石英强,石英表面束缚液体薄膜的厚度比长石颗粒薄些,且石英抗风化能力比长石强。

2)碎屑颗粒的排列方式:沉积物沉积时所形成的粒间孔隙和杂基内的微粒间孔隙的大小、形态和发育程度受碎屑颗粒的排列方式影响。

大庆油田-–-【人人分享大庆油田–【人人分享【第一口油井】松基3井为松辽盆地石油勘探的第三口基准井和大庆长垣构造带上的第一口探井,也是大庆油田的发现井。

这口井的井位于1958年7月由松辽石油勘探局综合地质研究队提出,9月3日石油工业部和地质部的石油地质研究人员共同做了技术论证,一致认为井位设计合理、必要,符合基准井布设原则。

当年10月,补充了地震资料的论证,进行了现场调查,并于11月24日得到石油工业部正式批准。

这口井的施工由松辽石油勘探局32118钻井队承担,1959年4月11日正式开钻。

在井深1050米到1461米井段中连续取芯,见到含油饱满的油砂,岩屑和钻井泥浆监测中也见到油、气显示。

为了加快找油步伐,石油工业部领导决定改变3200米井深的原设计,在井深1461.76米结束钻进。

1959年8月29日下入套管固井,并立即转入油、气测试工作。

9月6日射孔,用20天时间清除了压井液,大幅度降低井底压力后,于9月26日喷出原油。

测得日产油量10.7—14.9立方米,经化验证实为低比重低含硫优质原油。

1959年10月至1960年2月进行连续试采,证明产量稳定可靠。

松基3井喷出工业油流成为大庆油田发现的根本标志。

【铁人一口井】“铁人一口井”是铁人王进喜同志率领1205钻井队在大庆打的第一口油井。

1960年4月,铁人王进喜率队自玉门出发奔赴大庆,在没有吊装设备,缺少水源等困难条件下,仅用5天零4小时的时间,就打完了第一口油井,创造了当时钻井的最高记录。

“铁人一口井”又称萨55井,该井完钻井深1200.76米。

1960年5月25日开始自喷生产,每日产油113吨。

为表彰王进喜及其带领的1205钻井队的卓越功绩,大庆党委将该井命名为“铁人井”。

45年来,这口井已累计生产原油15万多吨。

目前,这是大庆唯一的一口自喷井,也是自喷时间最长的油井。

这口井是铁人精神的发祥地,被列入《中国名胜词典》。

2004年3月,“铁人一口井”被中国石油(13.63,-0.08,-0.58%)天然气集团公司授予“企业精神教育基地”。

![[终稿]《大庆油田可持续发展纲要》员工学习纲要应知应会内容](https://uimg.taocdn.com/ff179a010a4e767f5acfa1c7aa00b52acfc79c23.webp)

《大庆油田可持续发展纲要》应知应会1.大庆油田50年辉煌成就:建成了我国最大的石油生产基地,擎起了我国工业战线的一面旗帜,创造了世界领先的油田开发水平,促进了区域经济社会的繁荣发展,打造了一支过硬的铁人式职工队伍,孕育形成了大庆精神、铁人精神。

2.大庆精神内涵:爱国、创业、求实、奉献。

3.油田发展“四重”:一是大庆地位重,二是历史荣誉重,三是肩负责任重,四是发展的任务重。

4.油田发展面临“五大挑战”:一是资源接替的问题,二是稳产效益的问题,三是优化结构的问题,四是经济质量的问题,五是发展空间的问题。

5.油田发展“六大优势”:一是有完整的业务体系,二是有一定的资源储备,三是有系统配套的领先技术,四是有享誉中外的大庆品牌,五是有独特的政治优势,六是有良好的发展环境。

6.“珍惜荣誉、高举旗帜、开创未来、永续辉煌”的重要意义:是大庆油田科学发展的战略定位,是当代大庆人面向未来的使命与宣言。

7.“永续辉煌”的基本内涵:搞好“三个建设”,做到“四个保持”,打造“八个大庆”。

8.三个建设:建设一个资源探明率最大、油田采收率最高、分阶段持续稳产,在国家能源布局中始终保持重要地位的百年油田;建设一个面向全球、面向未来,技术水平和综合实力赶超国际一流,在中国石油综合性国际能源公司战略中发挥重要作用,在海外油气资源勘探开发领域具有强劲竞争力的能源企业;建设一个发展和谐、环境和谐、人企和谐,始终走在全面建设小康社会前列的现代企业。

9.四个保持:保持油田开发的领先水平,保持经济贡献的稳定增长,保持精神品牌的历久弥新,保持大庆红旗的政治地位。

10.八个大庆:政治大庆、经济大庆、社会大庆、精神大庆、科技大庆、开放大庆、和谐大庆、发展大庆。

11.八大业务板块及发展定位:集中发展油气勘探开发业务、重点发展工程技术服务业务、积极发展工程建设业务、大力发展装备制造业务、专业化发展石油化工业务、配套发展生产保障业务、协调发展矿区服务业务、有效发展多种经营及其他业务。

油田地质基础知识第一章油田地质基础知识1、什么叫油气田?答:聚集物以油为主的叫油田,以气为主的叫气田,既有油又有相当数量的气则叫油气田。

2、油气田是如何形成的?答:世界上的油气田,绝大多数都是在沉积岩里找到的。

它是在古老的地质时期,陆地上的泥沙经河流和风力等搬运,在低洼的海洋或湖泊里沉积下来,又经过漫长的地质年代才形成的。

3、什么是生油层?生油层中石油和天然气是如何演变而成的?答:从广义讲:生油层是指生成并提供工业数量石油的岩层。

它原来是在湖泊中沉积的淤泥,这种淤泥中埋藏了大量的有机生物,这些有机生物在淤泥变成泥岩过程中,逐渐演变成了石油和天然气。

4、什么是油气的运移?答:石油和天然气都是流体,在地下是流动的。

油气的运移是指油气在地壳中的移动过程。

5、油、气运移的外界条件是什么?答:在外力作用下,油气既可随生油层紧结成岩过程,而发生初次运移,也可在生油层紧结成岩后,油气沿着储集层的孔隙,裂隙或其它通道发生二次运移;既可沿着地层层理方向作侧向运移,也可沿着断裂,裂隙穿过地层层面作垂直运移;既可在一个油区内局部运移,也可在沉积盆地范围内进行区域性运移。

但最本质条件是地壳运动引发的油、气运移。

6、什么叫圈闭?答:油气运移至储集层以后,遇到了遮挡,运移不能继续进行,油气逐渐聚集并形成油、气藏。

这种适于油、气聚集并形成油、气藏的场所就叫做圈闭。

7、什么叫油气藏?答:当圈闭内聚集了一定数量的油气之后,就形成了油气藏。

8、油气藏的类型有哪几种?其定义内容是什么?答:油气藏分为四种类型,即:构造油气藏,断层油气藏,地层油气藏,岩性油气藏。

构造油气藏:指由构造运动使储油层发生褶皱,断裂等形变而形成圈闭条件的油气藏。

断层油气藏:指因断层切割而造成的圈闭中形成的油气藏。

地层油气藏:指由沉积成岩作用和构造运动相结合形成的油气藏。

岩性油气藏:由于沉积环境变迁,导致沉积物岩性变化,形成岩性尖灭体和透镜体圈闭,由这类圈闭形成的油气藏。

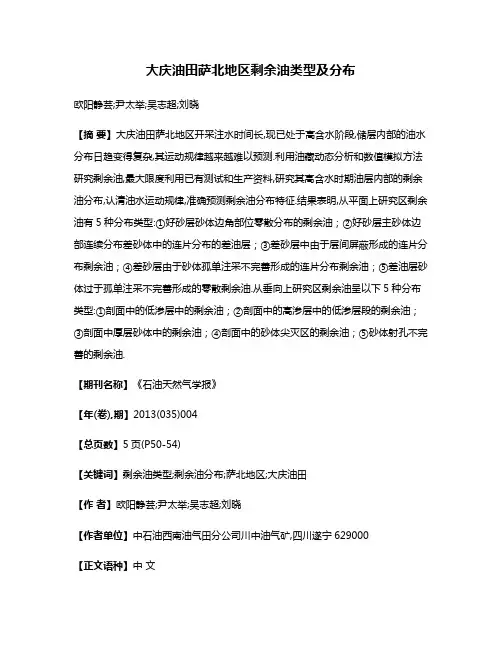

大庆油田萨北地区剩余油类型及分布欧阳静芸;尹太举;吴志超;刘晓【摘要】大庆油田萨北地区开采注水时间长,现已处于高含水阶段,储层内部的油水分布日趋变得复杂,其运动规律越来越难以预测.利用油藏动态分析和数值模拟方法研究剩余油,最大限度利用已有测试和生产资料,研究其高含水时期油层内部的剩余油分布,认清油水运动规律,准确预测剩余油分布特征.结果表明,从平面上研究区剩余油有5种分布类型:①好砂层砂体边角部位零散分布的剩余油;②好砂层主砂体边部连续分布差砂体中的连片分布的差油层;③差砂层中由于层间屏蔽形成的连片分布剩余油;④差砂层由于砂体孤单注采不完善形成的连片分布剩余油;⑤差油层砂体过于孤单注采不完善形成的零散剩余油.从垂向上研究区剩余油呈以下5种分布类型:①剖面中的低渗层中的剩余油;②剖面中的高渗层中的低渗层段的剩余油;③剖面中厚层砂体中的剩余油;④剖面中的砂体尖灭区的剩余油;⑤砂体射孔不完善的剩余油.【期刊名称】《石油天然气学报》【年(卷),期】2013(035)004【总页数】5页(P50-54)【关键词】剩余油类型;剩余油分布;萨北地区;大庆油田【作者】欧阳静芸;尹太举;吴志超;刘晓【作者单位】中石油西南油气田分公司川中油气矿,四川遂宁629000【正文语种】中文【中图分类】TE122.21 地质概况大庆油田萨北地区位于萨尔图油田北部背斜构造的西端,研究区发育河流-三角洲沉积,属于碎屑岩储油层,其上白垩统发育萨尔图油层(S)、葡萄花油层(P)、高台子油层(G)等3套油层,是在松辽盆地整体拗陷时沉积填充形成的,即青山口组(K2q)水退旋回沉积晚期至姚家组(K2y)-嫩江组(K2n)水进旋回沉积早期,沉积总厚度约380m (图1)[1]。

从1964年至今近50年,研究区块的主力油层萨尔图油层、葡萄花油层先后经历了3次大的调整,目前共有7套井网,现今该区已经进入高含水开发阶段。

地下油水分布更加复杂,剩余油难于预测。

F油田油气分布规律研究及其主控因素分析X程亚娇(大庆油田第二采油厂地质大队地质室,黑龙江大庆 163414) 摘 要:本文系统分析了影响F 油田F 油层组油气聚集的主控因素,总结了该区的油气分布规律。

该区油气受构造和岩性的双重影响,主要沿断裂带呈条带状分布。

扇三角洲前缘亚相的水下分流河道、河口坝及滨浅湖亚相的滩砂和坝砂是该区最有利的油气储集相带。

通过本次研究,不仅归纳总结了一套油气分布规律的研究思路和方法,也为油田的滚动勘探提供了科学依据。

关键词:F 油田;油气分布规律;主控因素 中图分类号:P 618.130.2+1 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)09—0135—02 F 油田是新发现的滚动油气勘探开发领域,它具有面积大、沉积岩厚度大、沉积相带宽、烃源岩丰度高、资源潜力大等有利条件,是有利的富油凹陷。

其中F 油层组沉积稳定,遍布整个油田,发育的暗色泥岩是该区最主要的烃源岩,并且目前该区已有多口井获得了工业油流,从而揭开了F 油田油藏的序幕。

1 油层分布特征综合应用地质、取心、录井、测井、地震、试油等资料,以高分辨率层序地层学、沉积学、储层地质学、测井地质学、开发地质学等理论为指导,以数学地质及地质统计学为方法,对研究区进行了综合研究,并绘制了研究区的油层分布图(图1)[1]。

由研究区的油层分布图可以看出,该区油层主要受断层控制分布在该区西部和中部的断裂带上,加上物源、扇三角洲前缘砂体的影响,油层呈北东向条带状分布,并且具有含油连片的特点。

图1 研究区油层分布图2 油气分布规律研究2.1 油气纵向上分布在研究区的顶部和底部研究区中部发育的深灰色和灰黑色泥岩及油页岩是该区主要的烃源岩。

地化分析综合评价认为该区烃源岩有机质丰度高,属于中等好生油岩。

经地化指标分析证明暗色泥岩埋深在1700m 进入生油门限,埋深增加到2100m 时,有机质演化进入生油高峰,因而该区烃源岩为成熟烃源岩[2]。

大庆市油田开采区生态环境保护规划第一章自然状况第一节自然地理概况一、地理位置及交通大庆市位于黑龙江省西部,地处松嫩平原腹地,地理坐标东经123°45′至125°48′,全市幅员总面积2.12万平方千米,东部与安达市、肇东市、哈尔滨市相邻,西部与齐齐哈尔市相接,南与吉林省大安市、白城市、松源市相毗邻,北与富裕县、依安县接壤。

区内公路、铁路发达,交通较为便利。

东南距哈尔滨159km西北距齐齐哈尔139km。

二、地形、地貌大庆市处于松花江、嫩江一级阶地上,大地貌为微起伏波状平原。

境内无山无岭,地势东北偏高,西南偏低,稍高处多为平缓的漫岗,平地多为耕地、草原,低处多为排水不畅的季节性积水洼地和沼泽。

三、气象、水文大庆市地处较典型的北温带大陆性季风性气候,干旱、半干旱,四季气候差异明显,春季干旱多风;夏季炎热短暂;秋季凉爽早霜;冬季漫长寒冷。

年平均气温3.8℃,年降雨量在350—450mm之间,且主要集中在7—9月,水面蒸发量800—900mm以上,无霜期120—150天。

大庆市地表水资源十分丰富,并表现为明显的闭流区特征。

境内湖泊、泡沼星罗棋布,但很多泡沼多为碱性泡子,碱性强、盐分含量高,未经处理不能做灌溉用水。

嫩江、松花江从大庆市西、南流过,为境内提供了丰富的淡水资源。

西北部有无尾河——乌裕尔河、双阳河水系,河水在境内散流形成了大面积沼泽湿地和湖泊(著名的扎龙湿地和连环湖即分布于此)。

从70年代开始,先后建成了以嫩江为水源的北部、中部、南部三大引水工程以及相应的蓄水工程。

排水系统基本完善,通过排水系统将市区的自然降水和城市污水排入松花江。

大庆市地下水资源丰富,补给源充足,易开采,地下水资源约为12亿立方米。

第二节地质概况(一)地质构造规划区位于兴安岭—内蒙地槽褶皱区,小兴安岭—松嫩地块,松嫩中断(坳)陷带的中南部中央坳陷带内,西部为斜坡区,北部为倾斜区,东部及东南部为隆起区。

区内Ⅳ级构造有齐家古龙凹陷、大庆长垣构造带,黑渔泡凹陷、朝阳沟阶地、泰康隆起等。

我国发现大庆油田(1959年)1960年,国家组织开发大庆油田会战。

1959年9月25日,中国石油勘探队在东北松辽盆地陆相沉积中找到了工业性油流。

时值国庆10周年,所以这个油田以“大庆”命名。

大庆油田的发现,打破了中国是“贫油国”的论调。

解放前,中国只有甘肃老君庙、新疆独山子、陕西延长3个小油田和四川圣灯山、石油沟2个气田,年产原油仅10余万吨,石油基本上靠从外国进口。

大庆油田的开发,使原油产量大幅度增长。

到1963年12月,周恩来终于可以自豪地宣布:中国需要的石油,现在已经可以基本自给了,中国人民使用“洋油”的时代,即将一去不复返了。

60年代的地质学家李四光,他创立的地质力学为在大庆等地发现石油作出了重要贡献。

大庆是中国重要的石油工业城市,也是一座新兴的现代化综合城市,因石油而闻名于中国和世界。

大庆位于中国黑龙江省西部,松嫩平原中部,距黑龙江省省会城市哈尔滨159公里,地理位置处于东经124°19′-125°12′,北纬45°46′-46°55′之间,属温带大陆性季风气候,年平均气温4.9°C,年活动积温2700°C-2800°C,日照时数2658小时,无霜期168天,年均降雨量437.5毫米。

全市下辖五个区、四个县,总面积2.1万平方公里,2005年末全市总人口264.4万人。

其中,市区人口122.3万人,四县人口142.1万人。

一、综合经济总量保持较快增长。

初步核算,2005年实现地区生产总值1400.7亿元,按可比价格计算,比上年增长10.0%,比2000年增长54.7%。

“十五”期间年均增长9.1%,比“十五”计划确定的年均增长7.0%的目标高出2.1个百分点。

其中,第一产业实现增加值42.4亿元,比上年增长11.0%,比2000年增长78.9%,“十五”期间年均增长12.3%;第二产业实现增加值1203.5亿元,比上年增长9.4%,比2000年增长52.6%,“十五”期间年均增长8.8%;第三产业实现增加值154.8亿元,比上年增长15.2%,比2000年增长71.2%,“十五”期间年均增长11.3%。

盆地沉积盖层自侏罗系开始,至中,新生代均有不同程度的发育,但是以白垩系,尤其是下白垩统为主,新生界厚度不大。

地表均被第四系所覆盖。

盆地内发现三套含油组合,起上部含油组合为黑地庙油层,分布在嫩江祖的三四中;中部含油组合为萨尔图,葡萄花和高台子油层,分布在青山口组二三段及姚家组和嫩江祖一段中;下部含油组合为扶余和扬大城子油层,分布在泉头组三四段中,油田集中在中部含油组合内。

盆地沉积盖层被划分为七个一级构造单元,31个二级构造和130多个局部构造,目前所发现的油田大部分都集中在中央坳陷区内。

松辽盆地基底分别由大兴安岭华里西晚期褶皱带和吉黑华里西晚期褶皱带汇合而成。

在经历了三叠纪和侏罗纪早期的抬升剥蚀后,在侏罗纪晚期由于以断裂为主的构造运动的作用,在这里产生了众多的断陷、地垒和断阶带。

进入早白垩世松辽盆地沉降作用不断增强,使早期出现的分割性的小断陷扩大沟通,形成统一的松辽盆地大型沉积坳陷,至晚白垩世和第三纪,由于淤积充填而使盆地沉降速度明显减缓,坳陷渐趋萎缩。

松辽盆地是我国东北地区的大型中新生代陆相沉积盆地,面积约26×104km2,沉积地层厚度5000~6000m,全盆地分为7 个一级构造单元:中央坳陷区、西部斜坡区、东南隆起区、东北隆起区、北部倾没区、西南隆起区、开鲁坳陷区,大庆长垣是松辽盆地北部的一个二级构造单元,由喇嘛甸、萨尔图、杏树岗、太平屯、高台子、葡萄花、敖包塔7个背斜构造组成大庆松辽盆地属于我国著名地质学家李四光同志划分的中国东部新华夏系第二沉降带,即呈北北东走向的中新生代沉降带中的一个大型沉积盆地。

盆地内部总的轮廓是北部、东北部、东南部和西南部为隆起区,西部是平缓斜坡,中间是大面积的拗陷区大庆长垣北部,基岩以上沉积了上侏罗统、白垩系、第三系和第四系的巨厚地层。

各沉积岩层的层序、岩性及含油状况见图1—3。

厚度最大、分布最广的是白垩系地层。

根据岩性、沉积环境和生、储、盖的组合关系可划分四个沉积旋回:即登娄库组、泉头组—青山口组、姚家组—嫩江组、四方台组—明水组。

大庆油田基本情况大庆油田是我国1959年9月26日发现的第一大油田,世界十大油田,位于我国黑龙江省大庆市。

于1960年投入开发建设,由萨尔图、杏树岗、喇嘛甸、朝阳沟等48个规模不等的油气田组成,面积约6000平方公里。

勘探范围主要包括东北和西北两大探区,共计14个盆地,登记探矿权面积23万平方公里。

大庆油田是我国目前最大的油田,也是世界上为数不多的特大型砂岩油田之一。

大庆油田的发展历程石油,10%是经济,90%是政治,鸦片战争后,中国逐步沦落为了一个半殖民地半封建的落后国家,美孚、亚细亚、德士古三大石油公司迅速进入中国。

洋油“以空前的规模在中国各地倾销,刚刚开始发展起来的民族石油工业又处于岌岌可危的境地。

1949摆在中国共产党人面前的却是一个千疮百孔、一穷二白、百废待兴的破败摊子。

1949年,全国石油产量只有12万吨,基本靠国外提供,国家经济建设所需要的石油产品基本依赖进口,全国需要原油1000多万吨,缺口一半以上,连街上的公共汽车都因缺油而背上了煤气包甚至木炭,各种物资更是极端匮乏,[1]毛泽东询问李四光:我国天然石油这方面的远景怎么样?李四光分析了中国的地质条件,表示深信在我国辽阔的大地下蕴藏有丰富的石油资源。

毛泽东语重心长地说:“要进行建设,石油是不可缺少的,天上飞的,地上跑的,没有石油都转不动。

”这位新中国的缔造者是把石油作为战略资源来看待的。

要使社会主义建设大踏步向前,要使年轻的共和国尽快强盛起来,就不能没有强大的石油工业,1959年9月26日16时许,在松嫩平原上一个叫大同的小镇附近,从一座名为“松基三井”的油井里喷射出的黑色油流改写了中国石油工业的历史:松辽盆地发现了世界级的特大砂岩油田!当时正值国庆10周年之际,时任黑龙江省委书记的欧阳钦提议将大同改为大庆,将大庆油田作为一份特殊的厚礼献给成立10周年的新中国。

“大庆”,这个源于石油、取自国庆的名字,从此叫响全国,传扬世界。

大庆油田1959年发现、1960年开发,至今已走过了50年的发展历程。