第12章明朝的法律制度

- 格式:ppt

- 大小:236.00 KB

- 文档页数:42

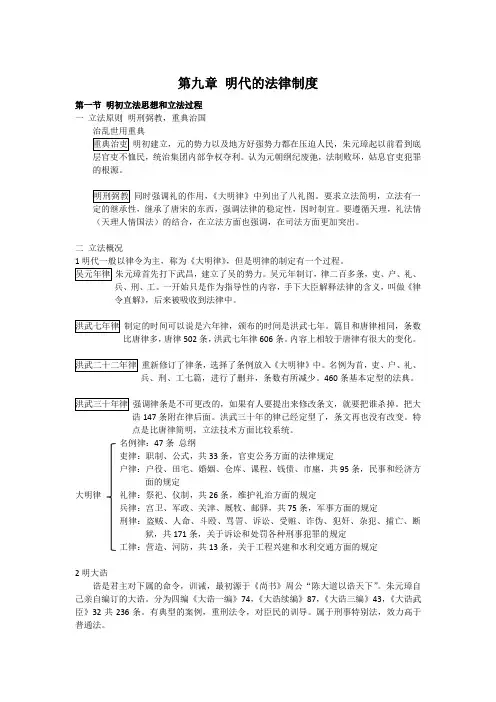

第九章明代的法律制度第一节明初立法思想和立法过程一立法原则明刑弼教,重典治国明初建立,元的势力以及地方好强势力都在压迫人民,朱元璋起以前看到底层官吏不恤民,统治集团内部争权夺利。

认为元朝纲纪废弛,法制败坏,姑息官吏犯罪的根源。

同时强调礼的作用,《大明律》中列出了八礼图。

要求立法简明,立法有一定的继承性,继承了唐宋的东西,强调法律的稳定性,因时制宜。

要遵循天理,礼法情(天理人情国法)的结合,在立法方面也强调,在司法方面更加突出。

二立法概况,但是明律的制定有一个过程。

朱元璋首先打下武昌,建立了吴的势力。

吴元年制订,律二百多条,吏、户、礼、兵、刑、工。

一开始只是作为指导性的内容,手下大臣解释法律的含义,叫做《律令直解》,后来被吸收到法律中。

制定的时间可以说是六年律,颁布的时间是洪武七年。

篇目和唐律相同,条数比唐律多,唐律502条,洪武七年律606条。

内容上相较于唐律有很大的变化。

重新修订了律条,选择了条例放入《大明律》中。

名例为首,吏、户、礼、兵、刑、工七篇,进行了删并,条数有所减少。

460条基本定型的法典。

强调律条是不可更改的,如果有人要提出来修改条文,就要把谁杀掉。

把大诰147条附在律后面。

洪武三十年的律已经定型了,条文再也没有改变。

特点是比唐律简明,立法技术方面比较系统。

名例律:47条总纲吏律:职制、公式,共33条,官吏公务方面的法律规定户律:户役、田宅、婚姻、仓库、课程、钱债、市廛,共95条,民事和经济方面的规定大明律礼律:祭祀、仪制,共26条,维护礼治方面的规定兵律:宫卫、军政、关津、厩牧、邮驿,共75条,军事方面的规定刑律:盗贼、人命、斗殴、骂詈、诉讼、受赃、诈伪、犯奸、杂犯、捕亡、断狱,共171条,关于诉讼和处罚各种刑事犯罪的规定工律:营造、河防,共13条,关于工程兴建和水利交通方面的规定2明大诰诰是君主对下属的命令,训诫,最初源于《尚书》周公“陈大道以诰天下”。

朱元璋自己亲自编订的大诰。

明代法律制度第一篇:明代法律制度《明代法律制度》本章重要知识点1.明朝的立法指导思想答:(一)重典治国立法思想的确立第一,元朝覆灭的深刻教训。

第二,“刑罚世轻世重”是中国的传统法律思想。

第三,明初复杂的社会形势迫使朱元璋以“重典治国”。

明王朝建立初期,由于年年战争的破坏,社会经济凋敝,农民反抗封建统治的活动此起彼伏,统治阶级内部也存在着激烈的斗争。

(二)重视预防犯罪和法制宣传(三)强调“法贵简当,诗人易晓”,重视以封建礼教约束人民的思想与行动。

在这些立法思想的指导下,明朝的法律制度在唐宋基础上有了新的创新和发展,成为中国封建法制发展的一个重要历史时期。

2.立法概况及《大明律》的立法成就(1)立法概况:《大明律》、《明大诰》、《问刑条例》、《明会典》等的制定和编纂。

(2)立法成就:首先,《大明律》突破了隋唐以来律典依十二篇分编的传统,首创按朝廷六部的政务范围分目的的新体例,具有分类贴切、内容集中、条理清晰、文字简明的特点。

其次,在内容上,《大明律》充分吸取了民初三十年及以前朝代的统治经验,是一部在新的历史条件下条例简于唐律、精神严于宋律的封建法典。

3.“重其所重轻其所轻”的表现。

(1)“轻其轻罪”是指明律相对唐律,在有违伦常教化犯罪处刑上明显偏轻。

(2)“重其重罪”明律对危害封建国家行为的犯罪处刑普遍比唐律加重。

一、重其所重(1)加大打击谋反大逆凡谋反大逆,但共谋者,不分首从,皆凌迟处死。

(2)加重打击反逆盗贼明律的惩罚重在:①对犯罪人本人及亲属处刑更重。

②株连范围广。

③明律的处罚不分情节。

④还扩大了“十恶”重罪的范围。

二、轻其所轻(一)事关礼教之罪减轻(1)告祖父母、父母者。

(2)祖父母,父母在,子孙别籍异财者。

(二)轻其所轻并非绝对(1).关于强奸罪:唐律规定徒二年或二年半;明律规定:已成者绞监侯,未成者,杖一百,流三千里。

(2).关于亲属间强奸罪之罪:强奸同宗无服亲属或同宗无服亲属之妻,唐律仅视为一般强奸罪,徒二年或二年半;明律则加重至斩监侯。

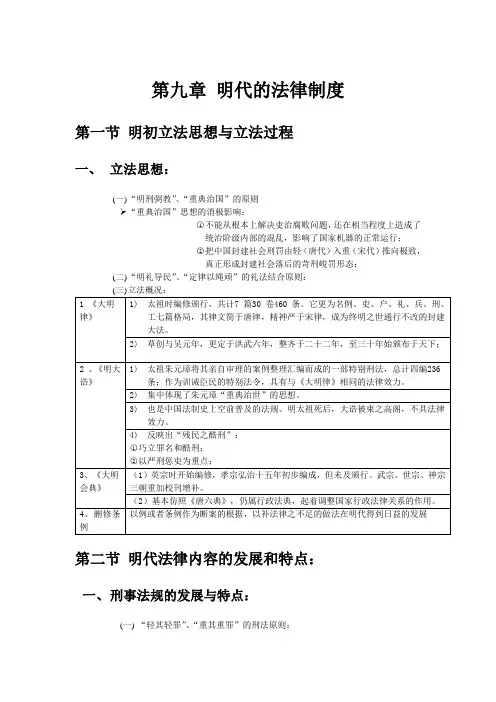

第九章明代的法律制度第一节明初立法思想与立法过程一、立法思想:(一)“明刑弼教”、“重典治国”的原则“重典治国”思想的消极影响:○1不能从根本上解决吏治腐败问题,还在相当程度上造成了统治阶级内部的混乱,影响了国家机器的正常运行;○2把中国封建社会刑罚由轻(唐代)入重(宋代)推向极致,真正形成封建社会落后的苛刑峻罚形态;(二)“明礼导民”、“定律以绳顽”的礼法结合原则:第二节明代法律内容的发展和特点:一、刑事法规的发展与特点:(一)“轻其轻罪”、“重其重罪”的刑法原则:1.“轻其轻罪”:明代相较于唐律,在有违伦常教化犯罪处刑上明显偏轻;2.“重其重罪”:、、、,对于直接危害封建统治、封建君主的犯罪,处刑都普遍加重;3.原因:○1在理学发展的背景下,对于有关于伦常礼教的犯罪的处罚减轻,能够集中刑法的打击目标,更好地发挥刑罚的工具性作用,缓和社会的反抗情绪;○2而在封建社会后期,直接危害封建统治的犯罪眼中动摇、冲击着封建转世的政治基础、经济基础;(二)严法整饬吏治与重典惩治贪官:1.严惩管理失职、渎职的行为;2.创设“奸党”罪,严禁臣下朋党;3.重典惩治贪官污吏:申明亭:揭诸司犯法者,以示戒;皮场庙:悬“剥皮实草之袋”;(三)刑罚残酷:1.充军;2.枷号:明初创立枷号刑,是指强制罪犯戴枷于监狱外或官府衙门前示众。

以示羞辱;3.廷杖:是指在皇帝决定和监督下,在殿廷前对“违抗”皇命的大臣直接施以杖刑的法外刑罚,由司礼监监刑,锦衣卫施刑;(四)加强文化思想专制的“文字狱”:明代推行文字狱的实质是:封建统治者为了巩固政权,除了以严刑峻法重惩各种犯罪外,还力图施用高压手段,加强思想文化专制,禁锢人民的思想;二、民商事法规的发展与特点:(二)强化对传统商业的法律调控:1.茶法;2.盐法;3.商税法:1)关税;2)市税;3)舶税;(三)民事立法的发展:1.关于土地所有权:明代土地所有权行使基本分为三种形式:国家土地所有制、私人土地所有制和宗族土地所有制;废除了“占田过限”的规定;2.关于租佃关系;3.关于婚姻、继承关系:爵位继承仍实行嫡长子继承制;第三节明代司法制度及其特点一、司法机关设置的发展变化:(一)中央司法机关设置的发展变化:1.刑部:地位提高为中央主审机关。

明朝法律制度明朝法律制度第一节明朝法律制度一、立法概况(一)立法指导思想:1.“刑乱国用重典”2.“明刑弼教”经朱熹阐发的“明刑弼教”思想,实质上是借“弼教”之口实,为推行重典治国政策提供理论依据。

明初统治者正是如此认识“刑”与“教”及其相互关系的。

(二)《大明律》的制定与“六部分篇”的体例《大明律》从起草到最后颁布,前后历经30年。

《大明律》改变了唐、宋旧律的传统体例,以名例冠于篇首,下按六部官制分吏、户、礼、兵、刑、工六律,共7篇,30卷,460条。

这一变化,是与明朝取消宰相制度,强化六部职能的体制变革相适应的。

《大明律》条文简于唐律,精神严于宋律,无论形式还是内容都有所发展,是终明之世通行不改的基本大法。

(三)《大诰》的制定及其特点1.制定为贯彻“刑乱国用重典”的方针,防止“法外遗奸”,朱元璋御制《大诰》,作为明初的刑事特别法。

2.特点《大诰》大行法外之刑,滥用酷刑,诸如“墨面文身挑筋去捐”、“墨面文身挑筋去膝盖”、“剁指”、“断手”、“刖足”、“阉割为奴”等。

《大诰》也是中国历史上空前普及的法规:“一切官民诸色人等,户户有此一本,若犯答、杖、徒、流罪名,每减一等。

无者,每加一等。

”《大诰》还成为各级学校的必修科目,科举考试中也列入《大诰》的内容。

但在朱元璋死后,《大诰》便被束之高阁。

(四)《问刑条例》条例是明律以外的单行法规,简称为“例”。

明孝宗弘治十三年(1500年),刑部删定《问刑条例》,与律并行,并且“通行天下永为常法”。

之后嘉靖、万历年间多次修订,条文不断增加。

万历年间还将重新辑修的《问刑条例》附于《大明律》,律为正文,例为附注,称《大明律集解附例》,从而开律例合编的先例并影响了清朝。

(五)《大明会典》《大明会典》是明朝官修的一部行政法规汇编。

《大明会典》仿照《唐六典》而作,体例以六部官制为纲,分述各行政机关的职掌、建制、沿革、管理制度以及礼仪、礼制等。

在每一官职之下,先载律令,次载事例。

明代的法律制度特点:高度专制主义1、立法思想明刑弼教注重礼法结合对社会治理的重要作用。

坚持重典治世的同时,也对礼的教化作用给于高度重视。

明礼以导民,定律以绳顽。

(朱元璋《御制大明律序》)刑乱世用重典刑乱国用重典是明初立法指导思想的核心,强化了法律的镇压作用,重典治世的主要内容是重典治吏。

法贵简当使人知晓,语言简明。

例:法条简要,《大明律》,语言通俗易懂,《明大诰》。

2、《大明律》基本法典,经30年几次修改而成。

朱元璋于在洪武三十年(公元1397年)颁行天下。

一改唐律体例,更为名例、吏、户、礼、兵、刑、工等七篇的格局。

强化六部,取消宰相制度。

律文简于唐律,其精神严于宋律。

终明之世通行不改的封建大法,其体例和条文被清律所继承。

3、《明大诰》朱元璋在洪武十八年(公元1385年)至洪武二十年(公元1387年)间,亲手订立《御制大诰》、《御制大诰续编》、《御制大诰三编》、《御制大诰武臣》等四编《大诰》。

效力:具有同《大明律》相同的法律效力。

内容:采辑惩治臣民过犯的案例,及朱元璋发布的训令等。

内容80%以上针对官吏。

主要目的:法制宣传教育,树立善恶标准,趋吉避凶,预防减少犯罪,比大明律加重量刑。

4、榜文教民榜文,效力高于律典其内容是皇帝谕旨或经皇帝批准的官府告示、法令或案例,悬挂于各级官府和各地的申明亭中,主要出现于明太祖、成祖时期。

5、条例由典型判例发展而成为单行成例,例经过汇编后成为通行法律。

律为正文,例为附注,合编为《大明律集解附例》,创律例合编先例,并影响清代。

6、《大明会典》明英宗正统年间开始编纂《大明会典》孝宗弘治十五年(公元1587年)成书,但未及颁行武宗、世宗、神宗重加校刊增补,相继编有《正德会典》、《嘉靖续纂会典》、《万历会典》等《大明会典》基本仿照《唐六典》7、刑法一、刑法原则1轻其轻罪,重其重罪(重其所重,轻其所轻)事关典礼及风俗教化等事,唐律均较明律为重;贼、盗及有关帑项、钱粮等事,明律则又较唐律为重。

智慧树知到《中国法制史》章节测试答案绪论1、传统法律文化的特征的特征是:刑罚主义、礼教主义、权力主义、与宗教相分离。

A:对B:错答案: 对2、中国古代社会当中民事和刑事是分开的。

A:对B:错答案: 错第一章1、夏有乱政,而作A:汤刑B:禹刑C:吕刑D:竹刑答案: 禹刑2、夏朝主掌审判的官吏称A:刑部尚书B:大理C:大理寺卿D:司寇3、商有乱政,而作A:汤刑B:禹刑C:吕刑D:竹刑答案: 汤刑4、夏商两朝司法中特别突出的一个特点是A:神判天罚制度B:秋冬行刑制度C:慎刑原则D:刑讯制度答案: 神判天罚制度5、商朝监狱的名称是A:圜土B:牢C:狱D:夏台答案: 圜土6、司法制度的内容逐渐丰富起来是商朝法律相比夏朝法律而言的主要特点之一A:对B:错7、夏朝的主要罪名有A:强盗罪B:贪污罪C:杀人罪D:不孝罪答案: 强盗罪,贪污罪,杀人罪,不孝罪8、商朝的主要罪名包括有A:矫诬天命罪B:颠越不恭罪C:弃灰于公道罪D:不孝罪答案: 矫诬天命罪,颠越不恭罪,弃灰于公道罪,不孝罪9、夏朝的部门法有A:环保法B:刑法C:行政诉讼法D:军事法答案: 刑法,军事法10、商朝规定的“五刑”中包括有A:墨刑B:劓刑D:宫刑答案: 墨刑,劓刑,刖刑,宫刑第二章1、西周的财产继承采用A:长子继承制B:诸子均分制C:子女平分制D:嫡长继承制答案: 嫡长继承制2、西周以来规定妻子即使犯有“七出”,丈夫也不能休妻的情况有A:前贫贱后富贵B:恶疾未愈C:有所取无所归D:与更三年丧答案: 前贫贱后富贵,有所取无所归,与更三年丧3、下列情况中属于西周以来丈夫可以单方面休弃妻子的理由有A:不事舅姑B:口舌C:妒忌D:窃盗答案: 不事舅姑,口舌,妒忌,窃盗4、下列属于西周破坏家庭伦理犯罪的罪名有A:疑众罪B:不孝罪C:内乱罪D:群饮罪答案: 不孝罪,内乱罪5、西周婚姻的原则相对夏、商最大的变化之一是确立了一夫一妻制,以下对西周“一夫一妻”制表述正确的有A:法律限定名义上的正妻只能有一人B:法律限定一个男子只能有一个配偶C:实际的配偶数量并不加以限制D:实际上是一夫一妻多妾制答案: 法律限定名义上的正妻只能有一人,实际的配偶数量并不加以限制,实际上是一夫一妻多妾制6、以下属于西周继承制度标的(实质)的有A:爵封继承B:财产继承C:嫡长继承D:宗祧继承答案: 爵封继承,财产继承,宗祧继承7、下列法律属于西周时期制定的是A:禹刑B:吕刑C:九刑D:汤刑答案: 吕刑,汤刑8、西周时期凡买卖奴隶、牛马等贵重的活物所使用的契约称为A:质剂B:傅别C:质D:剂答案: 质9、西周“五礼”中的“吉礼”是指A:祭祀之礼B:喜庆之礼C:吉祥之礼D:冠婚之礼答案: 祭祀之礼10、西周法律中的“非眚”是指A:惯犯B:故意犯罪C:偶犯D:过失犯罪答案: 故意犯罪第三章1、公元前536年,率先以“刑鼎”形式公布成文法的是A:秦国B:郑国C:楚国D:赵国答案:B2、晋国以刑鼎形式公布成文法的时间是A:公元前513B:公元前514C:公元前515D:公元前516答案:A3、公元前501年,自己制作了一部“竹刑”的郑国大夫是A:子产B:赵鞅C:邓析D:荀寅答案:C4、我国第一部内容比较系统、完整的封建法典的是A:吕刑B:秦律C:汉律D:法经答案:D5、“改法为律”,制定了秦律的是A:商鞅B:李悝C:吕侯D:萧何答案:A6、春秋时期各诸侯国的主要部门法是A:行政法B:社会法C:经济法D:军事法答案:ACD7、在春秋时期曾拥有司法权的官吏是A:司寇B:司败C:县公D:郡守答案:ABCD8、《法经》的篇目中包括A:《盗法》B:《贼法》C:《囚法》D:《捕法》答案:ABCD9、商鞅变法时,把连坐分为A:家庭连坐B:邻里连坐C:职务连坐D:军队连坐答案:ABCD10、商鞅变法中,颁行过的法令有A:《公式令》B:《分户令》C:《军爵令》D:《营缮令》答案:BC第四章1、秦律规定:“盗封啬夫可(何)论?廷行事以伪写印。

第十章明清的法律制度一、单项选择题1、《大明律》编修体例上的一大变化是。

AA篇目改为七篇 B名例律列于律首C律后附敕 D律疏结合2、为防止臣下结党,最早设置奸党罪名的是。

CA宋刑统 B北齐律C大明律 D唐律疏议3、集封建行政法典之大成的法典是。

BA大清律例 B清会典C刑部现行则例 D学政全书4、清朝中央司法机关专掌复核的是。

CA刑部 B御史台C大理寺 D督察院5、《大明律》最后完成于。

DA吴元年 B洪武元年C洪武二十二年 D洪武三十年二、多项选择题1、明朝制定了许多经济方面的法律,如在明律中详列。

ABCDA钞法 B钱法C盐法 D茶法2、清朝专门适用于少数民族聚居区的法律有。

ABCDA《苗律》 B《蒙古律》C《回疆则例》 D《西宁番子治罪条例》3、清朝将明朝的会审制度发展为三种。

BCDA九卿会审 B秋审C朝审 D热审4、明《大诰》偏重于打击。

ABA贪官 B豪强C读书人 D商人5、下列哪些犯罪,明律量刑比唐律为重。

ABA贼 B盗C别籍异财 D闻父母丧匿不举哀三、问答题1、明《大诰》的简要情况。

明太祖朱元璋亲自制定明《大诰》,与《大明律》一样,具有最高的法律效力。

《大诰》共4编,汇集了当时用严刑峻法惩治官民犯罪的典型案例,制定了新的法律规范,兼有朱元璋对臣民的训诫。

是朱元璋重典治世的特别法。

2、《大明会典》的简要情况。

明朝仿照《唐六典》体例编制而成《大明会典》。

其以六部官制为纲,分述各行政机构的职掌和事例。

是明朝调整封建国家各机关权力职责的行政法典。

3、《大清律例》的简要情况。

《大清律例》历经一百余年的多次修订,于乾隆时期最后完成。

其结构形式与《大明律》相同,分名例律、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律七篇,律文436条,律后分别附以奏准的"条例"。

是中国历史上最后一部封建法典。

4、《清会典》的简要情况。

康熙时仿《明会典》制定《康熙会典》,此后雍正等四朝均加以修订。

其详细记载了清代从开国至光绪朝各级行政机关的职掌、事例和活动原则。

《中国法制史》期末考试复习大纲一、本复习大纲适用于本学期期末考试。

二、本次期末考试全部为客观题,包括三种:判断题、单项选择题、不定项选择题。

三、《中国法制史》是法学的一门基础学科,知识点比较多,这次期末考试,范围是课件前五讲的内容,也就是说包括从“中国古代法律起源”到“晚清法制改革”共五讲的内容,第六讲“民国法制与革命根据地法制”不作为考试的范围。

四、从考试内容上讲,我们的课件讲义已是《中国法制史》基本内容的浓缩,因而要求全面学习和掌握。

这次复习和考试也主要以课件讲义和指定教材为依据。

就本次期末考试而言,以教材每一章后“同步测练”中的知识点为重点,大家可以自己梳理复习。

《中国法制史》期末考试练习题(请和本学期公布的大纲核对,答案供参考)一、判断题:1、西周在王位继承上实行父死子继。

√2、西周适用于卖卖关系的契约,称为傅别。

×3、西周“五听”之法的出现,表明了司法制度的发展和进步。

√4、我国奴隶制社会一直实行嫡长子继承制。

√5、汉武帝时张汤制定的关于宫庭警卫的法律是《朝律》。

×6、中国古代官员退休叫致仕,汉代规定的官员致仕年龄为七十岁。

×7、中国古代官员退休叫做致仕,汉代规定的官员致仕年龄为七十岁。

√8、“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的法制指导思想是在《开皇律》中提出来的。

×9、科举取士制度创立于唐朝。

√10、隋朝曾在大理寺设律博士,负责研究法律和协助审判工作。

×11、唐朝的《永徽律疏》是中华法系的代表性法典。

√12、依《唐律》规定,犯十恶大罪者,一律处以凌迟极刑。

×13、宋代编敕的广泛使用,反映了君主专制的强化。

√14、宋代的监察官拥有风闻弹奏之权。

√15、《大明律》共七篇460条。

×16、明代充军刑中“永远”是指本人毕生充军,死后刑罚执行完毕。

×17、明代规定,化外人犯罪,一律按明律审理处断。

√18、清朝建立之后,长期实行限制对外贸易的禁海法令,严重桎梏了社会经济的发展。

《中国法制史》课程教学大纲一、基本信息二、课程简介(不超过300字)本课程主要讲授中国历史上的法律制度发展状况,主要内容是:(1)中国各个历史时期的立法活动及立法成果,包括立法体制、立法活动、立法根据、立法技术以及由此而产生的各种形式的法律规范。

也包括非经国家机关正式制定、而曾在社会现实生活中起实际调节作用的习惯、判例,以及调节家族、乡里关系的家法族规、乡规民约等。

(2)中国各个历史时期的司法状况,包括各种类型政权的司法机关、司法体制、诉讼制度、诉讼原则、狱政管理、具体的司法活动,以及与司法相关的司法设施,如监狱、配所、公堂等。

还有典型案例。

(3)中国各个时期内各种类型政权的宏观法制状况,包括立法情况、立法与司法的联系、法律的执行情况、法制的整体社会效益等。

(4)对各个时期法律制度产生过重要影响的哲学思想、政治法律学说。

(5)中国各个历史时期内社会各个阶层的价值观念、风俗习惯以及宗教等文化传统。

通过本课程的学习,使学生系统地掌握中国历代法律制度的基本内容、主要特点、精神实质和社会作用以及产生、发展、演变的历史过程和基本规律,更好地领会和贯彻我国的现行法律;批判地吸收与借鉴我国历代法制中的精华,为建设具有中国特色的社会主义法制提供历史依据;提高对我国法制优越性的认识;加深对马克思主义法学基础理论的理解;为进一步学习法学理论和各部门法学奠定坚实的历史知识的基础;增强爱国主义精神和民族自信心。

本课程注重运用法学的理论方法研究中国历史上的法律文化现象。

学生通过学习本课程应做到能够运用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理分析中国历史上法制的发展、变革;从中国历史的具体实际出发,认识历代统治阶级如何利用法制为其统治服务,了解一代法制的兴废沿革的客观原因,并总结其经验教训;认识学习本课程的意义,掌握学习方法。

三、知识点(一)基本知识点导论1.中国法制史的概念与研究范围2.中国法制史学科的发展与研究状况第1章夏商法律制度1.中国法律起源与夏代法制简况2.商代的法律制度第2章西周时期的法律制度1.西周时期的法律概况2.西周的礼及礼刑关系3.西周时期的刑事法律制度4.西周时期的民事法律制度第3章春秋战国时期的法律制度1.春秋时期法律制度的变化2.战国时期的法律发展第4章秦朝的法律制度1.统一后的秦代法制2.秦代司法制度第5章汉代的法律制度1.汉代法制指导思想的变化2.汉代立法概况与法律形式3.汉代刑事立法4.汉代民事立法5.汉代司法诉讼制度第6章三国两晋南北朝时期的法律制度1.三国两晋南北朝时期的法律制度的主要发展变化2.魏晋律学与刑罚制度的发展变化3.三国两晋南北朝时期的司法制度第7章隋唐的法律制度1.隋代立法概况2.唐代的立法概况3.唐代行政法律规范的发展4.唐代刑事法律规范的完备5.唐代的民事经济法律规范6.唐律的基本精神与历史地位7.唐代的司法制度第8章宋辽金元时期的法律制度1.宋代的法律制度2.辽金两代立法概况及法制特点3.元代法律制度第9章明代的法律制度1.明初立法思想与立法过程2.明代法律内容的发展及其特点3.明代司法制度及其特点第10章清代的法律制度1.清代的立法概况2.清律的内容及其特点3.清代司法制度及其特点4.太平天国的法律制度第11章清末法律制度的变化1.清末立法的指导思想2.清末变法的主要内容3.清末司法制度的变化第12章中华民国南京临时政府的法律制度1.民国初期的法律思想2.南京临时政府时期的主要宪政立法3.南京临时政府的其他革命法规4.南京临时政府的司法制度第13章中华民国北京政府的法律制度1.中华民国北京政府的立法思想2.中华民国北京政府的宪法和宪法性文件3.中华民国北京政府的主要法规4.中华民国北京政府的司法制度第14章中华民国国民政府的法律制度1.广州武汉国民政府时期的法律制度2.南京国民政府的立法思想与法律体系3.南京国民政府的六法4.南京国民政府的司法制度第15章革命根据地新民主主义的法律制度1.革命根据地的法制建设概况及立法指导思想2.革命根据地的宪法性文献3.革命根据地的刑事立法4.革命根据地的土地立法5.革命根据地的民事立法6.革命根据地的司法制度(二)重要知识点先秦法制思想(以德配天、明德慎罚、德主刑辅),出礼入刑。