中国古代军队共15页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.20 MB

- 文档页数:15

金戈铁马论战争:中国古代军队的编制与部署(1)2009-01-05 09:48:48 中华网论坛【大中小】发表评论“韩信将兵,多多益善”是人们熟悉的谚语,军队是由士兵组成的战斗集体,要组编为一个单位,才容易指挥调动,并可以计算兵力。

军队的编制就是军队组编士兵的方式。

现代军队编制一般都是统一的,在平时和战时的编制基本相同,要调动的话也是成建制的调动。

但中国古代军队往往有两种编制,一种是平时组织训练的编制,另一种是战斗部队的编制。

当要组建参战部队时需要打破原来的编制,将士兵重新组织到新的战斗编制中去。

中国古代军队编制的另一个重要特点是,基本的固定编制规模逐渐缩小,越到后来,千人以上的部队就越是习惯于采用临时组编的办法来编成。

1、什伍之制5进位以及10进位制是人类普遍采用的记数方法,因此也很早就用来计算并编制士兵。

中国古代军队的基本编制单位就是一五一十点数的“什伍”之制。

另外古代展开军队作战时往往会排列左、右两路或左、中、右三路的阵势,由此影响到军队有时要采用2进位或3进位(包括其倍数)的编制。

出土的商代墓葬遗址中,殉葬人大多是10人一排,墓外的殉葬坑一般也是10人一组,陪葬的铜兵器往往也是10件为一捆,或许当时已经有了“什”的士兵编制。

有人认为甲骨文中的“行”字也就是10个“什”,由“百夫长”指挥;10“行”编为“大行”,由“千夫长”指挥;作战时习惯按照左、中、右各一个“大行”来排列阵势,投入战斗的3个大行就称之为“师”,是商代最基本战略单位。

据说商王亲自率领的“王师”就是由3个“师”组成。

不过根据安阳一个商朝墓葬出土的战车来看,却是5辆一组,前三后二,每辆有3套作战武器,说明每辆有3名士兵;另外前面又有3个殉葬坑,每坑殉葬5人,看来应该是为前面3辆战车提供勤务的徒役。

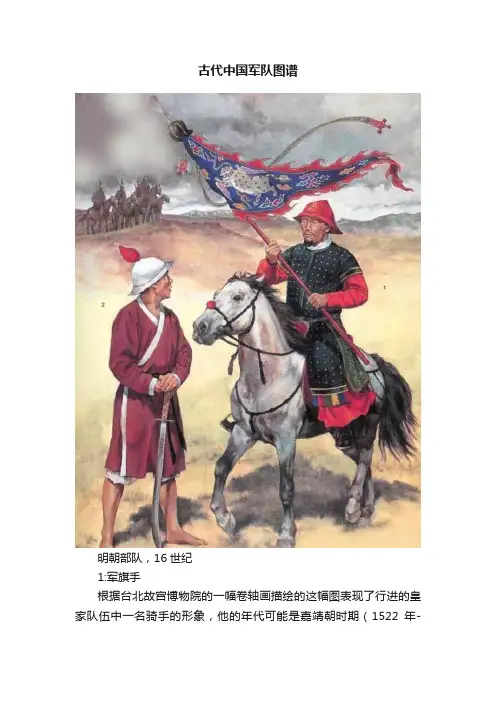

古代中国军队图谱明朝部队,16世纪1:军旗手根据台北故宫博物院的一幅卷轴画描绘的这幅图表现了行进的皇家队伍中一名骑手的形象,他的年代可能是嘉靖朝时期(1522年-1567年)。

2:刀兵,约1590年。

明代卷轴画展现了1592年到1598年时的援朝抗倭战争中的几个场景,选取了其中的一个典型形象。

戚继光的部队,约1560年戚继光的手绘这幅图展现了一组在戚继光的领导下击败侵扰南中国地区的倭寇的农民军的形象。

满洲骑兵,约1625年。

图主要基于有关努尔哈赤的一部传记——《太祖实录》(1635年)中的一系列插图来绘制。

1:满洲精锐骑兵图景中努尔哈赤在他的黄罗伞盖下视察战场。

2:铠甲骑兵。

17世纪,几乎大多数骑兵都身披铆钉固定的铠甲,满洲骑兵当时就一直穿着这类铠甲。

桂林围攻战,1647年。

1和2:清朝步兵。

《太祖实录》中描绘了一些在战场上推动的可机动盾车,他们由一些弓箭手和火枪手来推动和操作。

3和4:葡萄牙步兵。

桂林当时在明朝的盟军—一支葡萄牙人远征队的控制下。

骑兵,18世纪1:满洲马弓手。

虽然高级军官们仍然保留着他们的铠甲直到19世纪,但到了18世纪上半叶放弃它们已经成为大多数满洲骑兵的选择。

图中马弓手的形象取材自一幅1774年的雕版画,这幅画由天主教传教士绘制底图,它描绘了1759年在阿尔楚(Altshur)的战斗。

2:穆斯林火枪手。

依据史料描绘了与满洲作战的一队骑兵火枪手中的一员。

3:驼载炮兵。

轻型火炮有时被绑在骆驼背上以利于机动。

西藏,17和18世纪。

西藏从1720年时已经名义上臣属于清朝了,在1792年西藏的部队还曾追随清军参加了对廓尔喀人的战斗。

图参考了来自西藏以及中亚的皇家铠甲部队的资料。

1792年,在中文的《卫藏图志》中的一份档案也对当时西藏人的装备情况进行了描述。

1:步兵。

大多数西藏步兵或是弓箭手或是长矛兵。

2:骑兵。

《卫藏图志》提及的骑兵武器只有刀、枪和火炮,这名骑兵和大多数莫朗木庆典的参与者一样,携带了弓箭和火枪。

远古暨三代军制一、夏代的兵制随着阶级与奴隶制国家的出现,作为国家机器的一部分,军队也随之产生,但夏代为中国第一个朝代,处于原始社会向阶级社会过渡时期,即奴隶社会早期,这是一个巨变的时代,一个特殊的时代,因此其军事制度自有其特殊的内容和时代特点。

1.奴隶制军事制度的产生在原始社会末期,虽然已有了战争,但当时生产力水平低下,剩余产品少,生产工具简陋,所进行的战争,就目的而言,是为了生存、血缘复仇以及掠夺有限的财富,因此部落之间发生战争时,主要表现为手持生产工具的氏族成员进行集体战斗,没有专门的兵器,也没有特殊的战术,作战人员是因需要由氏族中堪与战事者临时组成的,也就是说,没有专门的军队,自然也就无兵制可言。

自启杀益夺权,建立了中国历史上第一个统一的奴隶制国家——夏王朝后,以启为首的奴隶主贵族统治阶级,为了防止王族以外其他贵族夺权和镇压奴隶反抗,为了防范夏王朝以外部落的劫夺和便于劫夺外部落,在政治上产生了建立军队的需要,即需要有一支强而可恃的力量来实施上述职能。

再者,由于生产的发展,和手工业的进步,已能专门制造用于战争的兵器,这为军队的建立提供了物质保证,因此夏王朝开始建立我国第一支为奴隶主贵族服务的军队,相应地也就产生了早期的兵制。

夏王朝是我国第一个奴隶制国家政权,国家机器刚刚建立,它还带有原始公社的诸多遗迹,其一切制度都还非常幼稚、简单,处于初创阶段。

再者,夏代无确认的文字资料,考古所获亦甚少,因此我们今天只能借助古籍记载中的传说,勾勒夏代兵制的大致轮廓。

夏代的军队,由于产生于过渡时期,有其特殊性,具体地说,就是以领土财产为基础的奴隶制国家军队和以血族团体为基础的氏族武装相互并存。

以领土财产为基础的奴隶制国家军队,是夏王朝因战争需要而临时征集组成的军队,这种军队的兵员不受血缘限制,在征集过程中,主要考虑的是地缘关系,即领土与财产;实行的是兵民合一的民军制,平时从事生产劳动,战时则须应征成军。

《左传》述哀公元年夏少康复国一事,谓少康被寒浞追杀,逃奔有虞氏,有虞氏首领虞思“妻之以二姚,而邑诸论,有田一成,有众一旅”,其中少康“有众一旅”的“旅”字当解为军旅,而“众”当是对居民团体的称呼,很显然这些民众不是追随少康逃亡的夏族成员,而是虞思赐与少康邑地上的有虞氏的族民,因此“众”反映的内容已不是血族团体,而是地域团体了。

中国古代兵制常识师:商、西周军队组织单位。

军中五人为一伍,伍伍为两,四两为卒,五卒为旅,五旅为师。

商代有三师,西周有六师。

历代沿用其制,人数多少不一。

三师:商代军队组织,分左、中、右三师。

西六师:西周时周王的禁卫军。

驻屯于西土,共六师。

成周八师:西周时驻屯于成周(今洛阳市)的宿卫军,共八师。

用于守卫中原和征伐南方各族。

殷八师:西周时驻屯于卫国的宿卫军,共八师。

用于守卫东土和征伐东方各族。

军:春秋以后的军队组织单位。

春秋时各大国多设有上、中、下三军,公约有战车千乘,士兵三万人。

后来晋、吴等国曾扩至五军、六军。

历代沿用其制,人数多少不一。

三军:春秋时各大国多设有上、中、下三军,其中以中军最强。

晋国中军的长官称元帅。

三行:春秋各国皆用战车作战。

公元前632年,晋国为了抵御翟族,在上、中、下三军以外,创设三支步兵,称为“三行”,即中行、左行、右行。

带甲:战国时对步兵的通称,因穿戴甲胄而得名。

武卒:战国时魏国考选步兵,凡身穿“三属之甲”,手执“十二石之弩”,背负“菔矢五十个”,荷戈,带三日之粮,能在半天跑一百里的,才得中选。

中选者称为武卒,免除其全户徭役并给予田宅。

五都之兵:战国时齐国经过考选和训练步兵,也称持戟之士。

驻防于五都。

亦称“五家之兵”或“技击”。

锐士:战国时秦国经过训练的步兵。

南军:西汉时禁卫军有南军北军之分,南军守卫未央宫,由卫尉统领。

因未央宫在长安城内的南面,故称。

卫士由各郡轮流,一年更换一次。

除未央宫外,,南军亦守卫长乐、建章、甘泉等宫。

北军:汉代守卫京师的驻屯军,汉朝常备军的精锐和主力。

初由中尉统率,因驻守长安城内北部,故称。

汉武帝时,扩大北军,改北军中垒为中垒校尉。

又增设屯骑、步兵、越骑、长水、胡骑、射声、虎贲等七校尉,分别驻守长安城中及附近各地,并随军出战,中尉也改称执金吾,不再统率北军。

东汉时,省去中垒,并胡骑入长水,虎贲入射声,置北军中侯以监五营,称为北军五校。

羽林:汉代禁卫军。

虎狼之师——秦国新军秦军新军(商鞅变法后组织的军队)勇猛善战,称为锐卒。

根据《商君书·境内》,秦军队最小战术单位为伍,由5个士兵组成。

10个伍组成一个屯,由50士兵组成。

2个屯组成一个将,由100名士兵组成。

5个屯组成一个主,由500名士兵组成。

2个主组成一个大将,由1000 士兵组成。

(大路按:此处的大将是秦军建制单位,不是将军之意。

)军队在做战时,伍、屯、主、将、大将等战术组织保持紧密联系,互相配合。

以一个伍为例,防守时五名军卒互相保护,进攻时如有人数优势则围攻敌人。

混战时,伍内部兵卒之间始终保持紧密联系,队伍不会被轻易击破。

当然秦新军最具杀伤力的还是弓弩。

对于当时以步兵为主构成的难以横向移动的大型方阵来说,弓弩具有很强的杀伤力与威慑力,所以为中国历代兵家所重。

如公元前260年发生的秦赵长平之战中,秦军的强弓硬弩发挥了巨大作用,使得数十万赵军无法突围,最终,赵国主将赵括射死,秦军以来弓弩取得了这场决定天下大局之战的胜利。

正是依靠这样一支王者之师,秦始皇迅速灭掉了六国。

用一个形容词说,就是“摧枯拉朽”或者是“风卷残云”。

秦始皇(当时还称“秦王”)十七年,灭韩;十九年灭赵;二十二年灭魏;二十三年灭楚;二十五年灭燕;二十六年灭齐,实现全国统一。

难望项背——陷阵营陷阵营是东汉末期时期吕布手下大将高顺统领的一支特殊军队。

人称高顺“所将七百余兵,号为千人,铠甲具皆精练齐整,每所攻击无不破者,名为陷阵营”。

后汉时期马铠没有普及,所以曹操在《军策令》中说:“袁本初铠万领,吾大铠二十领;本初马铠三百具,吾不能有十具。

”当时骑兵主要以轻骑为主,“铠甲、斗具皆精练齐整”这指的是重装步兵。

高顺其人“为人清白,有威严,不饮酒,不收贿”,可以说是典型的刚正不阿,以忠诚闻名,吕布被平灭之后,一言不发而引颈受死,这在反复无常的吕布阵营中颇为难见,曹操对吕布手下无法劝降而杀的也只有他一人(陈宫是因为深知曹操底细,不能不杀)。

中国古代军队特色简介系列一:中国古代军队的数量很多人根据历史动辄近百万人的大会战判断中国军队数量庞大,可以随便组织起数十万人的大会战。

实际上由于各时期的兵制不同,很少有朝代能组织起这种规模的战争。

先秦以及秦(西)汉,采取的是一种以常备军为骨干、拥有庞大预备役的征兵制。

以秦为例,全国青壮年满二十者都要在所属郡国接受地方军事长官一年的军事训练,然后进入中央军或边防军正式服役一年。

退役后,属于预备役,一有战事就要接受征召。

换句话说,秦军有三等,第一等是由正在服第二年兵役中央军和地方军,第二等是正在地方郡国服第一年兵役的郡国兵,第三等是临时征召的退役军人。

前二等是骨干常备军,第三等是主体。

长平之战,双方出动军队近百万,大体都由以上三类组成,在围歼长平赵军进入关键时刻后,秦人甚至不惜违反“非教士不得从征”的常识,将未受训练之十五岁男子悉数征召,可谓是一场豪赌。

是役,四十万赵军被坑杀,秦人赢得非常干脆。

可以说当秦军开始大屠杀时,秦国统一六国的基础就此奠定。

当然这时候的兵役没有军饷可言,但和同期罗马的义务兵役制不同的是,秦军有二十等军功爵作刺激,魏军武卒有田宅和免除赋税(与秦军不同,魏军二十万武卒为长期服役的常备军,有雇佣性质,为后世募兵制之原型),齐军以(斩)首功受钱财。

其间优劣,荀子有专文分析,流传最广的那句莫过于说秦军锐士腰挂人头,腋下夹着俘虏,脱掉盔甲追击敌军。

爆发赤壁之战的三国时代,实行募兵和征兵并存的制度,以征兵为主,募兵为骨干。

爆发淝水之战的南北朝,北朝是游牧民族建立,除有义务服役的常备军以外,和先秦一样经常临时大量征发青壮,但不同的是这时的青壮没有接受过任何军事训练。

骑兵由游牧民族征发,步兵由汉族农民中征发,游牧民族可以在狩猎活动中学习战争技巧,但农耕民族无法在农耕活动中学习战争技巧,所以这时是骑兵强于步兵,步兵战斗力甚至不如秦汉时期。

南朝是中原正统政权南迁演变而来,正规军以募兵为主,但也会临时大量征召青壮。

中国古代军队编制“韩信将兵,多多益善”是人们熟悉的谚语,军队是由士兵组成的战斗集体,要组编为一个单位,才容易指挥调动,并可以计算兵力。

军队的编制就是军队组编士兵的方式。

现代军队编制一般都是统一的,在平时和战时的编制基本相同,要调动的话也是成建制的调动。

但中国古代军队往往有两种编制,一种是平时组织训练的编制,另一种是战斗部队的编制。

当要组建参战部队时需要打破原来的编制,将士兵重新组织到新的战斗编制中去。

中国古代军队编制的另一个重要特点是,基本的固定编制规模逐渐缩小,越到后来,千人以上的部队就越是习惯于采用临时组编的办法来编成。

1、什伍之制5进位以及10进位制是人类普遍采用的记数方法,因此也很早就用来计算并编制士兵。

中国古代军队的基本编制单位就是一五一十点数的“什伍”之制。

另外古代展开军队作战时往往会排列左、右两路或左、中、右三路的阵势,由此影响到军队有时要采用2进位或3进位(包括其倍数)的编制。

出土的商代墓葬遗址中,殉葬人大多是10人一排,墓外的殉葬坑一般也是10人一组,陪葬的铜兵器往往也是10件为一捆,或许当时已经有了“什”的士兵编制。

有人认为甲骨文中的“行”字也就是10个“什”,由“百夫长”指挥;10“行”编为“大行”,由“千夫长”指挥;作战时习惯按照左、中、右各一个“大行”来排列阵势,投入战斗的3个大行就称之为“师”,是商代最基本战略单位。

据说商王亲自率领的“王师”就是由3个“师”组成。

不过根据安阳一个商朝墓葬出土的战车来看,却是5辆一组,前三后二,每辆有3套作战武器,说明每辆有3名士兵;另外前面又有3个殉葬坑,每坑殉葬5人,看来应该是为前面3辆战车提供勤务的徒役。

另一处车马坑则是集中埋葬了25辆战车。

据此推测,再结合一些史料的记载,商代的战车编制是实行5进位制的。

5辆一队,5队、25辆战车组成的战斗单位由“马亚”指挥;而出动100辆战车时的指挥官叫“多马亚”;一次出动的战车如果超过了二、三百辆,就要由商王亲自指挥了。

第一名:唐军唐军与汉军由单一的汉人组成不同,唐军是一支由多民族组成的军队,在汲取了各民族长处的同时,唐朝优秀的将领把它们**成了世界第一流的军队,唐军骑兵通常配备的长兵器是马槊,类似丈八蛇矛,前端尖锐扁平,既可挑砍,也可直刺,近身肉搏则用横刀。

唐军骑兵有轻重之分。

玄甲兵据说是唐太宗所创,身披铁甲,马匹也有具装,马匹的具装通常又可分为保护马头的“面帘”,保护马颈的“鸡颈”,保护马胸的“当胸”,保护马躯的“马身甲”、保护马臀的“搭后”和竖立在马臀部的“寄生”(似乎是为了保护骑兵后背用的)。

重骑兵虽然不多,但是由于防护好,冲击力大,历来也是野战冲锋的主力,尤其是在地域开阔的西域,有很大作战空间。

唐军的军马主要有四种:产于呼仑贝尔草原的蒙古马(三河马)、西域的哈萨克马、焉耆马、和威尔勒马。

尤其是后两种,因其高大健壮、长颈高扬、步辐伸展流畅,对缰绳反映灵敏,是唐军正规骑兵使用最多的马种。

唐军步兵一军12500人,军下设营,营下为团,每团200人(有时以300人为团),团设校尉。

每团辖2 旅,每旅100人,旅设旅帅。

每旅辖2队,队50人,队设二队正。

每队分为5火,火10人,火置火长。

来源主要出自巴蜀、三河和颖川地区;而又以陇西勇士组成的骑兵战斗力最为强悍唐军士兵每人具弓一、矢三十、胡禄(箭囊)一、横刀、砺石、解结锥、毡帽、毡裘等装备,有条件者往往还有私马。

牙兵是节度使的亲兵,一般是最精锐的士兵。

横刀为唐军近身肉搏利器,即所谓“唐样大刀”,刀身窄而微弯,是后来日本刀的鼻祖。

陌刀是唐军步战利器,陌刀也称拍刀,为长柄两刃刀,长约三米,类似三尖两刃刀,主要是精锐的士兵使用,威力很大,唐军名将李嗣业是陌刀好手。

唐军盾牌有方形和圆形两种。

方形盾有手牌、彭牌、燕尾牌、推牌等多种样式,主要为步兵使用。

圆形盾,又称团牌。

因其小型而灵活,多用于骑兵,但是步兵也有使用的。

方盾常见的样式为底缘齐平,上端由两重弧线组成葫芦形,中脊隆起的形状,后来在铁盾上再安装上上下两个利钩,就成了一种新型兵器--钩镶,可攻可守。

古代军事资料宋朝军队编制和主要武器宋朝(960-1279)是在结束唐末五代割据纷争基础上重建的统一王朝,分北宋和南宋两个历史阶段。

其军制奠定于北宋初年,南宋相承,但又有差异。

北宋开国后,赵匡胤为矫治前代将帅拥兵自重、割据分裂之弊,即进行军制改革。

采取兵权集中于皇帝,臣僚分揽军政,中央萃集精兵,更番戍守边城要地.抑制将权,以文治武,内外相制,守内虚外等改革措施,对强化中央集权,开创宋代基业,起了积极作用。

但其后继者奉此为基本国策,遵从不变,则又导致了冗兵坐食,战力积弱,国势日衰,致使两末百万兵将,在与辽、西夏、金的抗衡中屡遭失败,最终为起于漠北的元朝所灭。

宋朝武装力量体制和军队编制宋朝武装力量主要由禁军、厢军、乡兵、蕃兵构成,此外,还有土军和弓手。

禁军是中央军。

包括皇帝宿卫军和征战戊守部队,分别隶属三衙。

其任务是卫皇宫、守京师、备征战和屯戍边郡、要地。

有步军印马军两个兵种,水军和炮军附属于步军。

其编制为厢、军、营(指挥)、都4级。

厢辖10军,军辖5营,营辖5都。

每都100人。

各级统兵官分别为:厢都指挥使;军都指挥使、军都虞候,指挥使、副指挥使;都头(马军称军使)、副部头(马军称副兵马使)。

指挥(营)是禁军基本的建制单位,调动、屯戍和作战,常以此计算兵力。

为防止武将叛乱,禁军在兵力部署上,大致一半守京畿,一半戊诸郡,京城与畿辅兵力亦大致平衡,以便内外相制。

同时实行“更戊法”,畿辅与诸州禁军定期更换驻地,以使兵不识将,将无专兵。

厢军属地方军。

名为常备军,实是各州府和某些中央机构的杂役兵。

受州府和某些中央机关统管,总隶于侍卫马罕司、侍卫步车司。

主要任务是筑城、制作兵器、修路建桥、运粮垦荒以及官员的侍卫、迎送等.一般无训练、作战任务。

有步军和马军两个兵种,编制分军、指挥、都3级,统兵官与禁军同。

乡兵也称民兵。

是按户籍丁壮比例抽选或募集土人组成的地方民众武装。

平时不脱离生产,农闲集结训练。

担负修城、运粮、捕盗或协同禁军守边等任务。

中国古代军队和军事战争中国的古代军队和军事战争是一个特别的话题,因为它是中国文化的一部分。

从早期的春秋战国时期到后来的明清两代,中国的历史上留下了许多著名的战争和军事英雄。

这些战争的胜利和失败,影响了中国的政治和文化,也塑造了中国历史。

古代中国的军队主要以步兵为主,少量的骑兵和车兵。

这些军队比较大,由几千到几万人不等。

在古代中国,军队没有国家和民族的概念,而是以封建家族和城邦为单位。

许多家族和城邦形成军队,进行军事训练和战争。

这种军队虽然没有统一的指挥和控制,但它们具有强大的战斗力和战斗意志,常常取得了战争的胜利。

后来,秦朝统一了全国,建立了统一的军队和国家。

这成为中国历史上的一个重大事件。

在日常生活中,古代军队是很不容易维持的。

军队需要食物,水和衣服,同时还需要房屋和设备。

所以,士兵们在许多时候需要自己生产食物和衣服,修建房屋和制造工具。

古代军队也因为这个原因经常在战争中被称为“民兵”。

古代军队有相对严格的行军和驻扎规定。

队伍需要保持有序,在行军中不能出现混乱和轻率。

对于士兵来说,团队合作和忠诚是非常重要的。

他们必须服从指挥官的命令,并尽力完成任务。

在战争中,士兵需要保持战斗意志和勇气,同时需要根据敌人的动向和行为进行思考和决策。

从农业社会到封建帝国,中国古代的军事战争不断发展。

其中著名的战争包括春秋战国时期的战国七雄之争,秦朝的统一战争,唐朝的征服战争,宋辽金元四朝的对峙和动乱,明清两代的外侵和内乱等。

这些战争深刻地影响了中国历史和文化,并成为中国军事战争的重要组成部分。

中国古代军队和军事战争的历史是深刻的,也是丰富多彩的。

它催生了许多英雄和传奇故事,对中国文化和世界历史产生了深远的影响。

加强对古代军事历史的研究和了解,是深入了解中国文化和历史的重要途径。

凡以五十人为队,其队内兵士,须结其心。

每三人自相得意者,结为一小队;又舍三小队得意者,结为一中队;又合五中队为一大队;余欠五人:押官一人,队头一人,执旗副队头一人,左右傔旗二人;即充五十。

至于行立前却,当队并须自相依附。

如三人队失一人者,九人队失小队二人者,临阵日仰押官队头便斩不救人。

阵散,计会队内少者,勘不救所由,斩。

(见《通典》卷一四八)现在的军队有明确的军衔制度,要想部队承受巨大伤亡不混乱,必须要有军衔制,或者类似的东西。

比如我A队长官,副长官都挂了。

如果没有军衔制,战时很容易出现混乱,不知道谁来指挥。

临时找来一人,大家会讲,我们都不认识你,凭什么听你的?这样就混乱了。

军衔制的好处就是,不管多伤亡多大,死了多少人,只要找个军衔高的就能以上级名义命令下级作战。

这样就算兵和官互相不认识也不会混乱。

先不说连坐法情况下,长官有没有那么容易挂,秦的军功爵制你有研究过吗?封建社会应该有不少,相应的制度就应该有。

《商君书·境内》指出:“其战也,五人束薄为伍,一人羽而轻其四人,能人得一首则复。

”其意是对于士兵的赏罚原则。

一伍之中,一人战死,其余四人即获罪。

据此我们可以说,如果有二、三或四人战死,其它人的罪名一定会更重。

将功折罪的惟一办法是杀敌。

一人战死,须杀敌一人,二人战死,须杀敌二人。

《尉缭子·束伍令》记载:“五人为伍共一符,收于将吏之所。

亡伍而得伍者,当之;得伍而不亡有赏;亡伍不得伍,身死家残。

”与此材料可以互相印证。

由此可见,《韩非子·定法》所载:“商君之法曰:”斩一首者爵一级……斩二首者爵二级“是有条件的。

那种编制没用的,不能解决伤亡增大后兵不认识官,官不认识兵可能引起的混乱。

按照古代的编制法,小兵只认识自己的长官,其他的长官他都不认识,长官一挂就会混乱。

只有类似军衔制的东西能使军官迅速掌控局面。

这样一来小兵可以不认人,只认军衔。

这种东西似乎最先出现在希腊,罗马,识别方式就是头盔上的刷子。

中国古代军队(自清朝光绪26年(...娘子关位于河北、山西两省交界处,是连接晋冀两地的咽喉要地,因其处于万里长城内边的"内三关长城"南端,故有"万里长城第九关"之称,为历代兵家必争之地。

据记载,隋末唐初唐朝开国皇帝李渊父子在太原起兵、转战南北之时。

李渊的三女儿、李世民的姐姐李娘子(唐立国后,封平阳公主)率领她组建的娘子军镇守老根据地山西,这个进出山西的咽喉要地设防、驻守,由此得名娘子关。

当代中国人知道娘子关,是因为抗日战争时期这里曾经是阻击日军的主战场。

1937年10月,日军急于从平型关侵入山西占领太原,受到八路军阻击而失败。

之后,日军改由沿正太铁路线西犯,把娘子关作为一时的争夺目标。

1940年8月,八路军发动百团大战,晋察冀军区派10个团兵力击破日军占领的正太线,破坏重点为娘子关至平定路段。

1940年8月20日夜,八路军攻入了娘子关。

今天要说是另外一个发生在娘子关、同样是抗击外国侵略者的故事。

1900年(光绪二十六年)6月17日,由英、法、普、俄、美、日、意和奥匈帝国组成的八国联军攻击大沽炮台。

6月21日,慈禧下诏宣战,随后天津、通州等地相继失守。

1900年8月13日,八国联军攻入北京城。

在随后的数月时间里,北京城遭遇了亘古未有的浩劫。

在北京城被洗劫一空后,被人嘲讽为"世界元帅"的八国联军总司令瓦德西才姗姗踏上中国领土。

这位人送外号"狐狸"的德国人,虽然凭借其狐狸本性混了个"陆军元帅"的头衔,却一生没有指挥过一场实际的战斗,现在好不容易圆了一个带兵打仗的梦,却又因来晚了未能分享战争的荣誉。

于是,他不顾战局已告结束的实际情况,命令八国联军分兵对中国军队进行攻击。

当时满清政府的实际统治者--慈禧老佛爷,正往太原、西安方向实行"战略大转移",瓦德西命令联军挥师西进。

对我们的老佛爷来说,除了自己无比宝贵的生命和无比尊荣的地位以外,其他一切都是浮云,她当然会调集军队来保卫自己的生命安全。

中国古代军队的部署——中央军、边防军、地方守备确保政权稳定1、以内驭外、强干弱枝(中央军集群)中央禁卫军一般国家总是将主要兵力部署在国家主要的战略方向,中国历代也不例外,但是另一个基本原则是在地方上部署的军队实力不应超过部署在京师地区的军队。

京师地区被认为是朝廷的根本所在,是'内';全国的其他地区都被认为是'外',在内的军力要足以威慑外地。

因此在主要战略方向部署的军队一般不应是全国军队的精锐主力。

对于历代统治者来说,部署在京师地区、由朝廷直接指挥的中央军集群就好比是大树的主干,而外地战略意义再重要,相形之下仍然不过是大树的枝干。

这后来被称之为'以内驭外'、'强干弱枝'的原则。

在这个原则指导下,历代朝廷直属的中央军集群的变化最为复杂。

既有卫护皇宫为主的警戒部队,也有威慑各地、随时可以出动的战略机动野战军。

但为防止军事政变,京师地区部署的军队一般都分成好几个集群,而各个军队集群之间也互不统辖。

指挥系统极其复杂,结果往往反而导致效率低下,降低中央军的战斗力。

据说西周初年在镐京保留6个师的兵力,因中原地区可能发生的商族及其盟友的反叛,在这个战略方向的洛阳附近部署8个师。

后来在镐京再组编8个师,京师地区军队远远超过外地军队。

但公元前771年,西北少数民族武装打败西周军队攻入镐京,杀死周幽王。

镐京地区的军队损失殆尽,继位的周平王在诸侯的支持下迁都洛阳。

但在洛阳的周王朝已没有强大的军队,无法威慑诸侯。

西汉在建都长安后,在长安附近部署强大的军队。

这支军队一部分驻扎在长安城南部的皇宫附近,另一部分驻扎在长安城北地区,因此分成'南军'和'北军'两大集群。

后来发生朝臣诛杀掌权吕氏的政变,更证明中央军不能集中管理指挥,南北军分掌、互不统辖,有利于防止军事政变。

因此以后各朝将这一制度严格化,谨慎地防止再出现周勃夺取北军、控制南军这样的政变危险。