第三章软件无线电关键技术教材

- 格式:ppt

- 大小:4.55 MB

- 文档页数:136

软件无线电及其关键技术陈坚李在铭(电子科技大学通信学院102教研室成都610054)摘要软件无线电是近年提出的一种无线通信的体系结构,是继从模拟技术到数字技术后,无线通信领域的又一突破性新技术,本文从软件无线电的基本概念出发,讨论了其发展背景、功能结构、关键技术、先进特点和存在问题及应用与发展前景。

关键词软件无线电体系结构模数转换数字信号处理数字下变频一、引言随着通信技术不断地从模拟向数字化转变,现代无线系统越来越多的功能靠软件实现,因此产生了新一代的无线通信技术——软件无线电(software radio)[1]。

完整的软件无线电概念和结构体系是由美国MILTR公司的Jeo Mitola于1992年5月首次明确提出的。

其基本思想是:将宽带A/D变换尽可能地靠近射频天线,即尽可能早地将接收到的模拟信号数字化,最大程度地通过软件来实现电台的各种功能。

通过运行不同的算法,软件无线电可以实时地配置信号波形,使其能够提供各种语音编码、信道调制、载波频率、加密算法等无线电通信业务。

软件无线电台不仅可与现有的其它电台通信,还能在两种不同的电台系统间充当“无线电网关”,使两者能够互通互连。

这样就解决了由于拥有电台类型、性能不同带来的无线电联系的困难。

人们研究软件无线电技术的主要原因如下:1)为了满足日趋复杂的无线电通信要求,通信设备必须符合各种无线通信手段相互协同的要求;同时,由于通信技术日新月异,为使电台保持与当今先进的通信技术同步,更新或增加电台功能速度加快;2)数字处理理论与技术的高度发展,以及A/D转换器和数字信号处理器(DSP)等器件的逐步成熟,为发展软件无线电奠定了技术基础。

软件无线电充分利用嵌入通信设备里的单片微机和专用芯片的可编程能力,提供一种通用的采用宽带A/D转换器、DSP和通用中央处理器(CPU)相结合的无线电台硬件平台,既保持无线电台硬件结构的简单化,又带来如下的优点:1)灵活性:能转换信道、改变调制方式和接收不同类型信号,对目前面临许多新标准或环境变化的无线电设计者而言,很有吸引力;2)集中性:软件无线电技术多信道共享前端射频级,可对每一信道进行低成本的数字处理,尽管软件无线电台比单个传统接收机要昂贵得多,但每个信道的成本大大降低了。

软件无线电课程大纲全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:软件无线电是一门涉及软件工程和通信技术的前沿学科,是帮助学生了解无线电概念、原理和技术的课程。

在这门课程中,学生将学习如何使用软件编程实现无线电通信系统,并通过实践性项目提高他们的设计和实施能力。

下面是一份关于软件无线电课程的大纲。

一、课程介绍1.1 课程名称:软件无线电1.2 课程性质:选修课1.3 开设对象:计算机科学与技术、电子信息工程等相关专业学生1.4 先修知识:无线通信、通信原理、软件工程基础等二、课程目标2.1 了解无线电通信的基本概念和原理2.2 掌握软件编程在无线电通信中的应用2.3 能够设计和实现简单的软件无线电通信系统2.4 提高团队协作和项目管理能力三、课程内容3.1 无线电通信基础知识- 无线电信道特性- 调制解调技术- 多址接入技术3.2 软件无线电的基本原理- 软件定义无线电(SDR)概念- SDR系统架构及工作原理- SDR在无线电通信中的应用3.3 软件编程语言及工具- Python、C++等编程语言- GNU Radio等开源软件工具- RTL-SDR等硬件设备3.4 无线电通信协议- WiFi、蓝牙、Zigbee等常用无线通信协议- 协议栈概念与设计原理- 开发与测试工具3.5 实践性项目- 设计并实现一个简单的软件无线电通信系统- 进行无线电频谱分析与波形信号处理- 进行通信协议的仿真和性能评估四、教学方法4.1 教师讲授- 介绍各个模块的基本原理和应用- 解答学生问题,引导学生思考4.2 实验实践- 开展软件编程实践课程,让学生动手操作- 指导学生完成项目,培养团队合作意识4.3 课堂讨论- 分析案例,解决实际问题- 学生就课程内容展开讨论,促进交流五、评估方式5.1 课堂表现- 出勤情况、主动提问、课堂参与等5.2 作业- 独立完成的编程作业或实验报告5.3 项目- 团队合作完成的项目报告及演示5.4 期末考试- 笔试形式考察学生对课程内容的掌握程度六、教学进度6.1 第1-2周:介绍软件无线电的基本概念6.2 第3-5周:讲解软件无线电的原理与应用6.3 第6-10周:进行软件无线电的编程实践6.4 第11-15周:开展实践性项目设计与实现6.5 第16周:总结和复习,进行期末考试第二篇示例:软件无线电是现代通信领域中的重要技术,也是无线电爱好者和专业人士必备的知识。

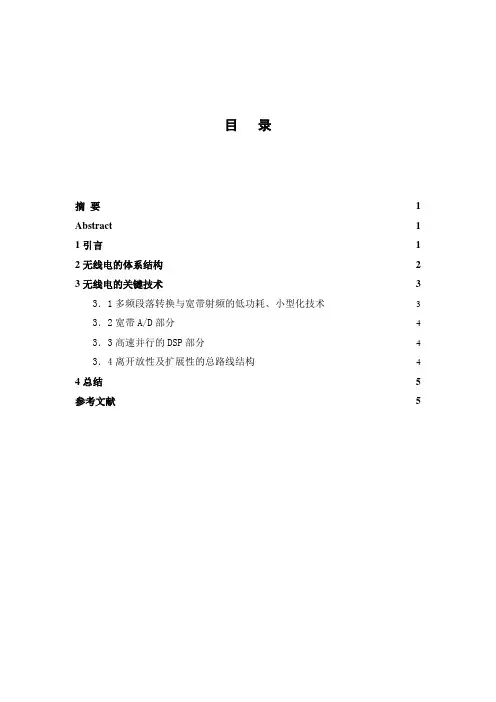

目录摘要 (1)Abstract (1)1引言 (1)2无线电的体系结构 (2)3无线电的关键技术 (3)3.1多频段落转换与宽带射频的低功耗、小型化技术 (3)3.2宽带A/D部分 (4)3.3高速并行的DSP部分 (4)3.4离开放性及扩展性的总路线结构 (4)4总结 (5)参考文献 (5)软件无线电关键技术与实现摘要:软件无线电(SDR)作为当今无线通信领域的新技术,正在起国内外科学研究者越求越多的关注,在通信领域是继模拟技术到数字技术、固定通信到移动通信之后的新的无线电通信体制。

随着通信技术的发展,兼容各种不同制式类型的设备已经日益显露出其需求性,与传统的无线电系统相比,软件无线电系统具有结构通用、功能软件化、互操作性好等一系列优点。

为使初学者对其有一整体了解,本文初步地介绍下关于软件无线电的体系结构、关键技术及实现。

关键词:软件无线电;通信技术;关注;关键技术Key Technology and Realization Of Software Radio Abstract:Software Defined Radio (SDR) as the area of today's wireless communications technology, is more demand from domestic and foreign scientists have more and more attention, in the communication field is the second analog to digital technology, after the fixed communication to a new mobile radio communications system. With the development of communication technology is compatible with various standard types of equipment has been increasingly revealing of their needs, compared with conventional radio systems, software radio system has the general structure, function software technology, interoperability, and a series of advantages of good . To enable beginners to understand its a whole, under this initial presentation on software radio architecture, key technologies and implementation.Key words: software radio; communications technology; concern; key technology 引言软件无线电的产生原因与海湾战争有关,当时以美国为首的多国部队中使用了多种不同制式的通讯设备,因而造成了互相通讯的困难。

软件无线电关键技术详解近年来软件无线电技术发展取得了一些进展,但仍面临许多技术挑战,包括高速A/D、DSP数字处理、射频前端、天线技术等问题,可以说这些技术决定着软件无线电的发展和实现。

多年来在这方面的努力也从未停止过,这些技术仍在不断的发展,同时也出现了一些新的发展趋势。

一、天线技术理想的软件无线电系统的天线部分应该能覆盖全部无线通信频段,要能在很宽的工作频率范围内实现无障碍通信。

目前采用的是多频段组合式天线,即在全频段甚至每个频段使用几付天线组合起来形成宽带天线。

宽带天线被视为是实现理想软件无线电系统的最佳天线方案,也被认为在目前技术条件水平下是不能实现的。

近年来发展的RF是一种高度小型化的器件,可作为小型开关取代天线中的高成本、大体积的PIN二级管、超宽带场效应晶体,是实现宽带可重构天线设计的一种具有突破性的技术。

采用MEMS,可以电子的方式改变一方环形开槽天线的工作频率。

在一方型的开槽天线上,当周长近似为一个波长时,在某个频率上可获取良好的性能,要针对新频段重构天线时,可通过交换不同的开槽天线单元的入口和出口。

因此,在38GHz范围进行频率变换成为可能。

利用PIN二极管开关实现的MEMS开关还具有低损耗、高隔离与体积小等优势。

UWBA。

MEMS技术的应用将使WB和UWB天线的体积和成本降低多个数量级。

另外建模和仿真方法的进步可实现对这些新天线单元的精确仿真。

二、RF前端技术目前RF元器件的水平还只能支持20%左右的带宽,故在现有的软件无线电系统中采用的技术方案是使用一组RF模块覆盖整个频段。

在支持多标准时还可能要求更换射频模块。

随着宽频段合成技术、低噪声高性能半导体工艺技术的成熟,出现非RF芯片已于2003年。