化学与中国传统文化

- 格式:pdf

- 大小:280.92 KB

- 文档页数:5

中国传统文化在化学课堂的运用中国传统文化源远流长,积淀深厚,其中包含了丰富的哲学思想、伦理道德观念以及科学知识。

在当今的化学课堂中,我们可以发现中国传统文化的许多智慧,这些智慧不仅有助于学生更好地理解化学知识,同时也有助于培养学生的道德修养和人文素养。

中国传统文化中重视“天人合一”的思想可以对化学教学起到积极的指导作用。

在化学中,我们研究的是物质的组成、变化和性质,而这些物质的存在和变化是受到自然规律的制约的。

中国传统文化中的“天人合一”思想告诉我们,人类和自然是相互依存、相互影响的,我们不能违背自然规律。

因此,在化学教学中,我们应该教育学生要尊重自然,合理利用资源,保护环境,不滥用化学知识,不滥用化学技术,以免给人类社会和自然环境带来不可逆转的损害。

中国传统文化中注重“德行”的观念可以引导学生在化学实验中遵循科学道德规范。

化学实验是化学学习中不可或缺的一部分,但实验过程中也存在一定的危险性。

中国传统文化中的“德行”观念告诉我们,人应该有道德操守,要有责任感,要对自己的行为负责。

因此,在化学实验中,我们应该教育学生要遵守实验守则,严格遵循操作规程,保护自己和他人的安全,不做危险的实验,不随意泄露化学实验中的知识和技术。

中国传统文化中强调“中庸”和“和谐”的思想可以帮助学生更好地理解化学中的平衡和反应速率等概念。

化学中的平衡是指反应物和生成物在一定条件下达到动态平衡的状态,而反应速率则指反应物转化为生成物的速度。

中国传统文化中的“中庸”和“和谐”思想告诉我们,事物的变化要遵循一定的规律,要保持平衡和谐。

因此,在化学教学中,我们可以通过引用中国传统文化中的“中庸”和“和谐”思想,帮助学生更好地理解化学中的平衡和反应速率等概念,以及如何调控反应条件以实现平衡。

中国传统文化中强调“尊师重教”的观念可以促进师生之间的良好关系,提高化学教学的效果。

中国传统文化中的“尊师重教”观念告诉我们,学生应该尊重老师,老师应该关心学生,师生之间要建立良好的师生关系。

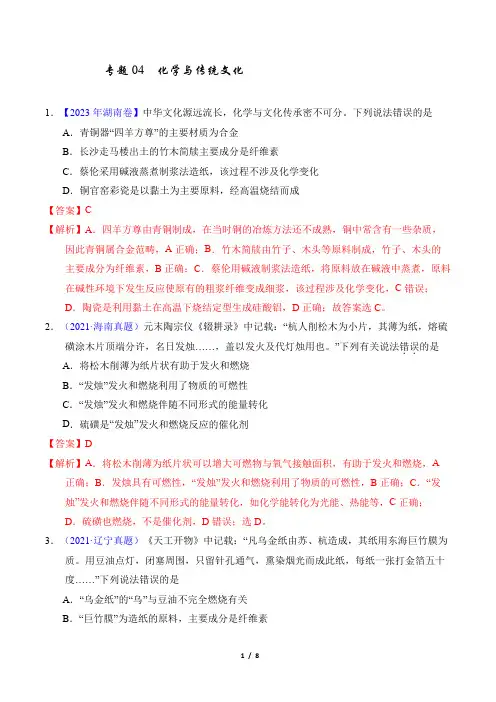

专题04 化学与传统文化1.【2023年湖南卷】中华文化源远流长,化学与文化传承密不可分。

下列说法错误的是A.青铜器“四羊方尊”的主要材质为合金B.长沙走马楼出土的竹木简牍主要成分是纤维素C.蔡伦采用碱液蒸煮制浆法造纸,该过程不涉及化学变化D.铜官窑彩瓷是以黏土为主要原料,经高温烧结而成【答案】C【解析】A.四羊方尊由青铜制成,在当时铜的冶炼方法还不成熟,铜中常含有一些杂质,因此青铜属合金范畴,A正确;B.竹木简牍由竹子、木头等原料制成,竹子、木头的主要成分为纤维素,B正确;C.蔡伦用碱液制浆法造纸,将原料放在碱液中蒸煮,原料在碱性环境下发生反应使原有的粗浆纤维变成细浆,该过程涉及化学变化,C错误;D.陶瓷是利用黏土在高温下烧结定型生成硅酸铝,D正确;故答案选C。

2.(2021·海南真题)元末陶宗仪《辍耕录》中记载:“杭人削松木为小片,其薄为纸,熔硫磺涂木片顶端分许,名日发烛……,盖以发火及代灯烛用也。

”下列有关说法错误..的是A.将松木削薄为纸片状有助于发火和燃烧B.“发烛”发火和燃烧利用了物质的可燃性C.“发烛”发火和燃烧伴随不同形式的能量转化D.硫磺是“发烛”发火和燃烧反应的催化剂【答案】D【解析】A.将松木削薄为纸片状可以增大可燃物与氧气接触面积,有助于发火和燃烧,A 正确;B.发烛具有可燃性,“发烛”发火和燃烧利用了物质的可燃性,B正确;C.“发烛”发火和燃烧伴随不同形式的能量转化,如化学能转化为光能、热能等,C正确;D.硫磺也燃烧,不是催化剂,D错误;选D。

3.(2021·辽宁真题)《天工开物》中记载:“凡乌金纸由苏、杭造成,其纸用东海巨竹膜为质。

用豆油点灯,闭塞周围,只留针孔通气,熏染烟光而成此纸,每纸一张打金箔五十度……”下列说法错误的是A.“乌金纸”的“乌”与豆油不完全燃烧有关B.“巨竹膜”为造纸的原料,主要成分是纤维素C.豆油的主要成分油脂属于天然高分子化合物D.打金成箔,说明金具有良好的延展性【答案】C【解析】A.由题干可知,“乌金纸”是用豆油点灯,闭塞周围,只留针孔通气,熏染烟光而成此纸,故“乌金纸”的“乌”与豆油不完全燃烧有关,A正确;B.造纸的原料主要是纤维素,故“巨竹膜”为造纸的原料,主要成分是纤维素,B正确;C.豆油的主要成分油脂,但不属于高分子化合物,豆油不属于天然高分子化合物,C错误;D.打金成箔,说明金具有良好的延展性,D正确;故答案为:C。

高中化学与传统文化教案教学目标:1. 让学生了解化学科学与传统文化之间的联系和影响。

2. 激发学生对化学科学的兴趣和热情。

3. 帮助学生掌握化学实验技能,并将所学知识应用到传统文化中。

教学内容:1. 介绍化学与传统文化的关系和影响。

2. 进行化学实验,例如传统染色实验、传统陶瓷制作实验等。

3. 分析和讨论化学实验的结果以及与传统文化之间的联系。

教学步骤:1. 导入:通过引入有关化学与传统文化的知识,引起学生的兴趣和好奇心。

2. 讲解:介绍化学与传统文化的关系,以及一些传统文化中的化学知识。

3. 实验:组织学生进行化学实验,让他们亲身体验和掌握化学实验技能。

4. 分析:分析实验结果,并讨论与传统文化之间的联系和影响。

5. 总结:对本节课所学内容进行总结,并鼓励学生继续关注化学与传统文化的相关知识。

教学资源:1. 化学实验器材和药品。

2. 有关化学与传统文化的资料和视频。

3. 传统文化制品,如陶瓷、唐装等。

评估方式:1. 观察学生在实验过程中的表现和实验结果。

2. 参与讨论,发表自己的观点和看法。

3. 完成相关的实验报告和文化作品,展示对本课内容的理解和应用能力。

拓展延伸:1. 继续探究化学与传统文化之间的关系和影响。

2. 扩大化学实验的范围,探索更多与传统文化相关的实验。

3. 参与传统文化活动,让学生亲身感受和体验传统文化的魅力。

通过本节课的教学,学生将更深入地了解化学与传统文化之间的联系和影响,同时也能够培养出对化学科学的兴趣和热情。

希望学生能够在学习过程中发现传统文化中蕴含的化学知识,并能够将这些知识应用到实践中去,从而更好地传承和弘扬传统文化。

传统文化在大学化学教学中的应用与实践

一、中国传统文化在大学化学教学中的应用与实践

1、弘扬中国传统文化

中国传统文化在大学化学教学中可以弘扬和宣传中国传统文化。

通过讲述中国古代科学家们的研究成果,让学生们了解到中国传统文化的科学思想,增强学生对中国传统文化的认同感,激发学生对科学的兴趣,使学生更加热爱中国传统文化。

2、引导学生理解化学原理

中国传统文化中的经典知识可以帮助学生理解化学原理。

例如,学生可以通过阅读《礼记·曲礼》中的“和气”概念,来理解化学反应中的化学平衡;学生可以通过阅读《论语·雍也》中的“克制”概念,来理解化学反应中的活化能。

3、培养学生的创新能力

中国传统文化可以帮助学生培养创新能力。

例如,学生可以通过阅读《易经》中的“六十四卦”,来学习如何分析和解决问题;学生可以通过阅读《孟子·梁惠王》中的“宽恕”概念,来学习如何综合运用各种知识来解决问题。

二、结论

中国传统文化在大学化学教学中可以发挥重要作用,可以弘扬中国传统文化,帮助学生理解化学原理,培养学生的创新能力,提高学生的学习效果。

与文化传承有关的化学知识

与文化传承有关的化学知识通常涉及到古代的化学技术、材料以及与文化遗产保护相关的化学方法。

具体如下:

1.古代化学技术:例如,中国古代的炼丹术和瓷器制造技术都是化

学知识的应用。

炼丹术虽然以寻求长生不老药为目的,但在实践过程中发现了许多化学反应和物质变化,对后来的化学发展有一定的影响。

瓷器的烧制则涉及到高温下的化学反应,通过对原料和温度的精确控制,产生了具有不同色彩和质地的瓷器。

2.古代文献中的化学知识:古代文献中也蕴含着丰富的化学知识。

例如,《天工开物》等古籍记载了当时的冶炼、染色、制药等化学工艺,这些记载不仅反映了当时化学技术的实际应用,也是现代研究古代科技史的重要资料。

3.文化遗产保护:在文化遗产保护领域,化学知识被用来分析和鉴

定文物的材质成分,以及制定合适的保护和修复方案。

例如,通过对古代壁画的颜料成分分析,可以了解其制作技术和历史背景,同时也可以采取适当的化学方法来防止颜料的进一步退化。

4.教育和考试:在教育领域,高考题目中也常常出现与我国优秀传

统文化中的化学知识相关的内容,这旨在考查学生对物质的名称、

成分、制备以及基本的物理和化学性质的理解。

综上所述,化学知识与文化传承紧密相连,不仅体现在古代技术的发展和应用上,也在于对文化遗产的保护和传承以及对化学教育的促进作用。

通过学习这些知识,可以更好地理解和欣赏古人的智慧,同时也能够为现代社会的发展提供灵感。

化学传统文化化学传统文化是指与化学相关的传统知识、技艺和思想观念,它承载着中国古代人民对于化学的认识和运用。

在中国古代,化学传统文化与其他学科如医学、农学等相互交织,形成了独特而丰富的传统文化体系。

一、中国古代的炼丹术与炼金术炼丹术是中国古代独特的一种化学传统文化,它是以炼丹为目标的研究,旨在通过炼制药物来达到长生不老的目的。

炼丹术的起源可以追溯到古代的神话传说,如蟠桃、仙丹等,这些都与化学传统文化有着密切的联系。

炼金术是中国古代另一种重要的化学传统文化,它在世界范围内都有着重要的影响。

炼金术主要研究将低质材料转化为高质材料的方法,追求黄金的制造和转化。

虽然炼金术最终未能实现黄金的制造,但它对实验方法和物质转化的研究产生了深远的影响,为后世的化学研究奠定了基础。

二、中国古代的药材研究与药物制备中国古代的医学与化学传统文化紧密相连,药材研究与药物制备是其中重要的组成部分。

古代医学家通过对天然草药的研究和运用,发展了许多有效的药物。

例如,神农尝百草、华佗炼制草药等都是中国古代医学和化学传统文化的重要成果。

药物制备也是中国古代医学和化学传统文化的重要方面。

古代医学家通过对草药的提取、炮制和配伍等方法,制备出许多药物。

这些药物的制备过程中涉及到煎煮、炮制、浸泡等化学操作,体现了古代人民对于化学的运用和认识。

三、中国古代的冶金技术与工艺冶金技术与工艺是中国古代的重要化学传统文化之一。

古代中国人民在冶金领域做出了许多重要的贡献,发展出了高温冶炼、铸造等先进技术。

例如,古代中国人发明了高炉和鼓风炉等冶炼设备,提高了铁、铜等金属的冶炼效率。

古代中国的铸造技术也是化学传统文化的重要组成部分。

中国古代的铸造技术在世界上有着重要的地位,如青铜器的制造和青铜合金的研究等。

这些铸造技术的发展离不开对于金属材料性质和熔化过程的研究,体现了古代中国人民对于化学知识的运用和创新。

四、中国古代的火药制造与火工技术火药制造与火工技术是中国古代独特的化学传统文化之一。

引言:概述:1.中国古代对于化学的认识2.化学在中药和养生中的应用3.化学在中国传统工艺中的应用4.中医药和化学的协同作用5.化学与自然观念的融合正文内容:1. 中国古代对于化学的认识- 古代中国人对于自然界的观察和实践有着丰富的经验,他们熟悉一些常见物质的性质和用途。

- 随着时间的推移,古代中国人开始研究和探索更复杂的化学现象,例如颜色的变化和金属的冶炼。

- 古代中国发现了一些化学元素,如汞、锌、锡等,并开始应用它们于医学和农业中。

2. 化学在中药和养生中的应用- 中药是中国古代文化宝库中的重要组成部分,它是以天然草药为主要原料制成的药物。

- 中药的研究和应用涉及到许多化学原理,如萃取、提纯和干燥等。

- 化学原理的应用使中药的疗效得以最大化,同时提供了对中药成分进行定量和质量控制的方法。

3. 化学在中国传统工艺中的应用- 中国传统工艺包括瓷器、漆器、染料等。

这些工艺涉及到许多化学原理和技术。

- 瓷器制作中的釉料和彩绘需要运用化学原理来保证色彩的稳定性和陶瓷的质量。

- 染料的制备和应用也需要很多化学知识,例如颜料的提取和固定等。

4. 中医药和化学的协同作用- 中医药是中国传统医学的重要组成部分,它与化学有着密切的联系。

- 通过化学的分析和研究,可以更好地理解中药的药理作用和治疗机制。

- 化学知识的应用使中医药的疗效得以科学证实,并为中医药的现代化发展提供了技术支持。

5. 化学与自然观念的融合- 中国传统文化注重人与自然的和谐,在这个过程中化学也发挥了重要的作用。

- 化学的研究促进了对自然现象的更深刻理解,提供了对自然资源更好的保护和利用的方法。

- 同时,中国古代哲学中的一些观念也影响了化学的发展,例如五行学说对化学反应的解释。

总结:通过本文的探讨,我们深入了解了化学与中国传统文化之间的联系和相互影响。

古代中国人在观察和实践中逐渐认识到一些化学现象,并将化学应用于中药、传统工艺和中医药中。

化学知识的应用不仅拓展了中国传统文化的深度和广度,还为中医药的现代化提供了重要的科学支持。

汇报人:日期:•中国古代化学的起源•中国古代化学在日常生活中的应用•中国古代的化学工艺与技术•中国传统文化中的化学知识普及与传承•中国传统文化与现代化学的交融与发展中国古代化学的起源炼金术与道家制药古代中国的炼金术和道家制药有着密切的联系。

炼金术士通过加热、冷却、蒸馏等手段,试图将普通的金属转化为黄金或长生不老药。

而道家制药则是在炼丹术的影响下发展起来的,旨在制作能够治疗疾病和延年益寿的药剂。

炼金术与道家制药的影响虽然炼金术和道家制药的目的没有完全实现,但是它们对古代化学的发展起到了重要的推动作用。

炼金术士和道家制药师在实践中积累了大量的化学知识和技术,为后来的化学学科的形成奠定了基础。

古代炼金术与道家制药火药与炸药技术的发展火药与炸药的起源火药是中国古代的一项重大发明,最初是由方士在炼丹过程中发明的。

随着时间的推移,火药开始被用于军事用途,成为当时最具有威力的武器之一。

火药与炸药技术的发展在火药的发明之后,炸药技术得到了迅速的发展。

人们通过改变火药的配方和制造工艺,提高了炸药的威力、燃烧速度和控制性能。

这些技术的发展对军事、民用和工程领域都产生了深远的影响。

陶瓷技术与硅酸盐工业陶瓷技术的起源中国是陶瓷的故乡,早在公元前几千年,中国人就开始制作陶器。

随着时间的推移,陶瓷技术不断进步和发展,逐渐形成了具有中国特色的陶瓷文化。

硅酸盐工业的发展硅酸盐工业是现代化学工业的一个重要分支,其起源可以追溯到中国古代的陶瓷生产。

在陶瓷生产中,人们掌握了各种与硅酸盐有关的化学知识和技术,如原料的选择、配方、烧制温度和釉料等。

这些技术和知识为后来的硅酸盐工业的发展奠定了基础。

中国古代化学在日常生活中的应用古代人们会使用各种植物和动物材料来制作香料,如麝香、龙涎香、麝鼠香等,这些香料常用于香囊、熏香和化妆品中。

古代女性使用的化妆品多含有铅、汞等有毒元素,如脂粉、口红、眉黛等,不过也存在一些较为安全的化妆品,如蜜粉、香粉等。

中国传统文化中蕴含的化学《中国传统文化中蕴含的化学》我呀,一直觉得咱们中国传统文化就像一个超级大宝藏,里面啥好东西都有。

今天我就想跟大家唠唠这里面蕴含的化学知识,可有趣啦!就说那古代的炼丹术吧。

那些炼丹的道士们呀,整天在炉子里捣鼓各种东西。

他们把硫磺、硝石还有木炭啥的混在一起,想要炼出长生不老的仙丹呢。

哎,你说这多神奇,他们可能都没想到,这一捣鼓,就捣鼓出了火药的雏形。

这就像咱们玩拼图一样,他们把这些化学物质当作小拼图块,不经意间就拼出了一个超级厉害的东西。

这火药可是改变了世界的呀,打仗用的火炮,过年放的鞭炮,都跟它有关系。

你想啊,如果那些道士知道他们没炼出仙丹,却弄出了这么个改变世界的东西,会是什么表情呢?说不定会惊掉下巴呢!再说说青铜器。

古代的那些青铜器可精美啦,什么鼎呀,尊呀,上面还有各种花纹呢。

你知道吗?制作青铜器可不容易,这里面就有好多化学知识。

铜本来是一种比较软的金属,但是当把锡加进去,按照一定的比例混合,就变成了青铜。

这就好比给一个软弱的小娃娃找了个强壮的小伙伴,两个人一合作,就变得超级厉害啦。

青铜又硬又结实,还不容易被腐蚀。

古代的工匠们肯定是经过了好多好多的试验,才掌握了这个比例的奥秘。

就像我们做数学题,要不断尝试才能找到正确答案呢。

我就想啊,那些工匠在炉火把铜和锡熔化,看着它们融合在一起变成青铜的时候,心里肯定特别高兴,就像我们考试得了一百分一样。

还有那传统的中医。

中医里的药材可多啦,什么人参、枸杞、当归等等。

这些药材里面可都是有化学成分的呢。

比如说人参,里面就有很多种对身体有益的物质。

中医们就像神奇的魔法师,把这些药材按照不同的配方组合起来,来治疗各种各样的病。

这就像是厨师做菜,把不同的食材搭配在一起,做出美味又营养的菜肴。

我有一次感冒了,奶奶就给我煮了一碗中药。

那味道呀,可难闻了,苦得我直咧嘴。

我就问奶奶:“奶奶,这苦苦的药真的能让我好起来吗?”奶奶就笑着说:“傻孩子,这中药里的成分可神奇了,能把你身体里的病菌打败呢。

化学与中国传统文化1、下列有关说法判断错误的有:_____________________________________________________ .(1)明朝的《本草纲目》记载“烧酒非古法也,自元时创始,其法用浓酒和糟入甑(指蒸锅),蒸令气上,用器承滴露.”该段文字记载了白酒(烧酒)的制造过程中采用了蒸馏的方法来分离和提纯。

(2)汉朝的《淮南万毕术》、《神农本草经》记载“白青(碱式碳酸铜)得铁化为铜”,“石胆能化铁为铜"都是指铜可以采用湿法冶炼。

(3)清初《泉州府志》物产条载: “初,人不知盖泥法,元时南安有黄长者为宅煮糖,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。

”该段文字记载了蔗糖的分离提纯采用了黄泥来吸附红糖中的色素。

(4)晋代葛洪的《抱朴子》记载“丹砂烧之成水银,积变又成丹砂”,是指加热时丹砂(HgS)熔融成液态,冷却时重新结晶为HgS晶体。

(5)《抱朴子》中“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”两个反应互为可逆反应。

(6)《抱朴子· 金丹篇》中记载:“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂.”该过程未发生氧化还原反应. (7)“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化。

(8)《肘后备急方》载:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,如此提取青蒿素纯属萃取。

(9)浸出《肘后备急方》:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”.提取青蒿素中的纤维素。

(10)“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应。

(11)“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应。

(12)《天工开物》载:“凡研消(KNO3)不以铁碾入石臼,相激火生,祸不可测”,说明KNO3能自燃.(13)《开宝本草》载:“(KNO3)所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”。

涉及了溶解、蒸发、结晶提纯过程。

(14)古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金。

化学与传统文化高考知识点近年来,传统文化所包含的智慧与价值逐渐受到人们的关注和重视。

传统文化的知识点也逐渐成为高考的重要内容,其中,化学与传统文化也有着一定的联系和交融。

本文将从化学的角度分析一些与传统文化相关的高考知识点。

第一部分: 精制与壁纸中国古代的传统壁纸制作,往往使用一些精细的材料和工艺。

以宋代开封为例,当时的壁纸制作工艺十分独特,其原料主要包括植物纤维和矿物质。

与此相关的化学知识点有纤维和材料的化学性质以及颜料的分散稳定性。

纤维材料是制作壁纸的基础,它的组成以及纤维之间的结合方式至关重要。

纤维材料如纸张、麻纤维等,其化学性质的稳定性和抗水性能对壁纸的质量有直接影响。

在壁纸制作的过程中,纤维材料需要经过一系列的化学处理,如脱墨、漂白等,以提高其质量和耐久性。

另外,颜料的选用和分散稳定性也是壁纸制作过程中需要考虑的重要因素。

传统壁纸往往采用天然植物提取的颜料,如蓝靛等。

为了保持颜料的分散性和稳定性,化学家探索了许多稳定剂和分散剂,以提高颜料在墙纸中的应用效果。

第二部分: 茶文化与化学成分中国茶文化源远流长,各类名茶凝聚了无数茶人对生活的追求和感悟。

从化学的角度来看,茶叶中有许多有机物和无机物,它们赋予了茶叶特殊的味道和功效。

茶叶的主要成分是茶多酚类化合物,如儿茶素、黄酮类化合物等。

而茶多酚类化合物又可以分为单体茶多酚和聚合物茶多酚。

这些化合物赋予茶叶独特的苦味和涩味,并具有抗氧化、降血脂、抗癌等多种功效。

除了茶多酚类化合物,茶叶中还含有咖啡碱、茶氨酸等物质。

咖啡碱是一种具有兴奋作用的生物碱,能够提神醒脑;而茶氨酸则有平和舒畅的效果,能够帮助人们稳定心情,增添茶的口感。

第三部分: 染色工艺与化学反应古代的染色工艺是传统文化中的重要组成部分,它涉及到许多有机染料的制备和应用。

从化学的角度来看,染色工艺中的染料选择和染色过程是重要的考察点。

古代染色工艺中,常用的天然染料包括蓝靛、染料木等。

这些染料主要是由植物中提取而来的,其制备过程需要运用到化学反应知识,如物质的提取、分离、纯化等。

化学与中国传统文化————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ化学与中国传统文化1、下列有关说法判断错误的有:_____________________________________________________ 。

(1)明朝的《本草纲目》记载“烧酒非古法也,自元时创始,其法用浓酒和糟入甑(指蒸锅),蒸令气上,用器承滴露。

”该段文字记载了白酒(烧酒)的制造过程中采用了蒸馏的方法来分离和提纯。

(2)汉朝的《淮南万毕术》、《神农本草经》记载“白青(碱式碳酸铜)得铁化为铜”,“石胆能化铁为铜”都是指铜可以采用湿法冶炼。

(3)清初《泉州府志》物产条载: “初,人不知盖泥法,元时南安有黄长者为宅煮糖,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。

”该段文字记载了蔗糖的分离提纯采用了黄泥来吸附红糖中的色素。

(4)晋代葛洪的《抱朴子》记载“丹砂烧之成水银,积变又成丹砂”,是指加热时丹砂(HgS)熔融成液态,冷却时重新结晶为HgS晶体。

(5)《抱朴子》中“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”两个反应互为可逆反应。

(6)《抱朴子· 金丹篇》中记载:“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂。

”该过程未发生氧化还原反应。

(7)“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化。

(8)《肘后备急方》载:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,如此提取青蒿素纯属萃取。

(9)浸出《肘后备急方》:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”。

提取青蒿素中的纤维素。

(10)“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应。

(11)“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应。

(12)《天工开物》载:“凡研消(KNO3)不以铁碾入石臼,相激火生,祸不可测”,说明KNO3能自燃。

(13)《开宝本草》载:“(KNO3)所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”。

化学教学与传统文化融合的教学策略近年来,传统文化的盛行和大众流行的教育理念的变化,促使了当今学校教育的改革,更多的人将传统文化视为一种重要的教育内容。

在化学教学中,积极融入传统文化,引导学生运用科技手段去学习更多的传统文化知识,旨在提高学生的学习兴趣,促进学生素质全面发展。

为了指导学校教育改革,教育部和全国各地教育主管部门现在都在重视推广传统文化。

传统文化是一种精神文化,主要体现在社会文化生活的各个方面。

传统文化的思想与观念对当今的学生具有重要的指导意义,它不仅能够丰富学生的知识结构,而且能使学生更好地了解其文化背景,并通过深入的思考和发掘,培养学生在素质教育中的自主学习能力。

一般来讲,化学是一门理科,以客观性、精确性、抽象性为特点,往往被认为不太容易理解和把握。

改变这种理解,对学生实践能力的培养至关重要。

传统文化能够增强学生学习理解化学的能力,并且让张冠李戴的化学概念具有生活化的色彩,丰富学生的学习经验,以此提高学生对化学学科的学习兴趣。

在化学教学中,融入传统文化的教学策略有很多。

首先,老师应该将传统文化的思想融入化学的教学内容,让传统文化的思想在化学课堂中通过实践、研究以及交流等活动被传承和唤起,从而实现传统文化与化学学科的良性融合。

其次,教师应尽量将化学实验集成到传统文化的教学活动中,例如,与春节有关的化学实验,可以让学生更加熟悉春节的审习和风俗习惯,也能让学生更加深入地理解化学的实践性。

此外,教师还可以将传统文化素材应用到化学作业中,如根据古代故事设计化学的实验,让学生了解其中的原理,同时也能增强其对传统文化的理解。

综上所述,传统文化与化学学科的良性融合,在进行化学教学时有着很多好处。

实施传统文化与化学教学融合的教学策略,有助于提高学生学习理解化学的能力,培养学生在素质教育中的自主学习能力,促进学生全面素质的发展,同时,还可以激发学生学习化学的兴趣,营造一个良好的学习氛围,从而促进化学教育的发展。

化学与传统文化专题习题中国传统文化中华民族,文明古国,智慧人民,灿烂文化。

古代的陶瓷文化、冶金文化、古代的本草医药和炼丹术、古代的酿酒制醋、四大发明等等构成了我国丰富的古代化学史。

根据“在高考命题中,要高度重视传统文化对于立德树人的独特功能,弘扬和考查中国优秀传统文化,体现高考为国选才的重大使命。

各学科在试题中都要对中国优秀传统文化有所体现”(教育部考试中心)。

1.中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中充分记载了古代化学研究成果。

《本草经集注》中写到“以火烧之,紫青烟起,乃真硝石也”。

“硝石”指的是(b)A.Na2SO4B.KNO3C.Ca(NO3)2D.KIO32.我国明代《本草纲目》中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。

”这里所用的“法”是指(c) A.萃取B.渗析C.蒸馏D.干馏3(2016•济宁一模)我国清代《本草纲目拾遗》中记载药物“鼻冲水”,写道:“贮以玻璃瓶,紧塞其口,勿使泄气,则药力不减,气甚辛烈,触人脑,非有病不可嗅.….虚弱者忌之.宜外用,勿服.….”这里的“鼻冲水”是指(A )A氨水B硝酸C醋D卤水4.化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是(a)A.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B.“霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应C.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应D.古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金5、我国清代《本草纲目拾遗》中记叙无机药物335种,其中“强水”条目下写道:“性最烈,能蚀五金……其水甚强,五金八石皆能穿第,惟玻璃可盛。

”这里的强水是指(b)A.氨水B硝酸C.醋D.卤水6、1856年.英国传教士威康臣先生在译著《格物探源》中提到:“天地万物皆以六十四种元质配合而成,如金银铜铁养轻淡炭等皆是元质,皆由微渺而造”,“微渺”即现代之“原子”。

高中化学教学与中华优秀传统文化教育的融合研究高中化学教学与中华优秀传统文化教育的融合是近年来教育部门及社会研究者逐渐关注的研究方向,也是未来教育发展的重要方向。

本文以新课程改革为背景,将高中化学教学与中华优秀传统文化教育相结合,就双方的互补性及实施难点等问题进行研究,以期为教育工作者提供一种可行的融合模式及有助于培养社会主义核心价值观的学生。

一、高中化学教学与中华优秀传统文化教育的互补性传统文化与科学技术是学生未来发展的两个重要维度,而高中化学教学及优秀传统文化教育也是两个不可分割的思想观念。

高中化学作为一门客观性很强的学科,学生学习化学不仅要掌握基础理论知识,还要做到把理论与实践相结合,使其应用于各种实际工程中以解决实际问题,因此可以激发学生兴趣与学习能力,提高学习效率及社会实践能力。

而传统文化作为一种思想观念的载体,具有深厚的文化基础、远古的历史传承,它对学生的思想发展及学习习惯的培养有着极其重要的作用。

中国传统文化源远流长,它的核心思想是以礼仪礼教为基础,以厚德载物为基本原则,以爱国忠孝为核心思想,够丰富学生的思想观念,使学生长期的记忆更容易,以及在文学、历史、礼仪、伦理等方面有所提高。

由此可见,高中化学教学与中华优秀传统文化教育具有高度互补性,它们可以相辅相成地促进学生的成长与发展,为学生走向未来奠定坚实的基础。

二、实施难点分析虽然高中化学教学与中华优秀传统文化教育具有良好的互补性,但实施融合的过程中也存在一定的难点,首先,传统文化教育内容的确定及权衡难度较大。

由于传统文化教育的内容众多,难以在有限课堂时间内全面涵盖,教师需要通过深入的思考,选择最能体现文化核心精神、又能贴合学生实际情况的传统文化内容进行教学。

其次,教材的编写及调整困难重重,教材的编写不仅与化学教学内容有关,同时还要与传统文化教育相结合,教师需要利用新的教育理念和科学方法,根据新课程改革的要求,将传统文化教育内容和化学教学内容相结合调整教材,以便在短时间内完成教学任务。