中西文化之鉴

- 格式:pptx

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:26

中西文化交流与互鉴的途径与成果自古以来,东西方文化交流就已广泛存在,这种交流早在宋朝时期就已经开始。

宋代南渡文化已渗透到西方,而西方也向东方传播他们的文化。

如今,在全球化的背景下,中西文化交流已经从最初的“异域风情”过渡到更加深入、高效的互鉴模式。

本文旨在探讨中西文化交流的途径与成果。

一、参观博物馆与文化遗址博物馆是一种传达文化的重要方式,它有助于将文化遗产保护与传播结合起来。

博物馆所展示的文化遗物可以直接给来访者带来多种体验,包括视觉上的欣赏、历史上的感受、文化上的学习等,游客们可以通过了解展出的文物或馆内的解说,更深入地了解古代文化和历史的发展。

在西方,博物馆已经成为文化生活的一部分,例如法国的卢浮宫、纽约的大都会博物馆等都吸引了大量的游客。

但在中国,仍有很多人对于博物馆参观这一文化体验不够了解。

所以,在文化交流的过程中,建立互访的博物馆体验计划是一个更具有长远意义的方式。

孔子学院在全球范围内均建有中国文化中心,这其中的文物展示和其他文化活动也许就是开始这种文化互访计划的一种方式。

二、学习对方的文学、电影和音乐语言是交流的基础,但文学、电影和音乐等也是表达文化的方式,因此这些媒介在中西文化交流中也占有重要位置。

学习对方的文学作品可以使我们了解对方的思维方式、情感和文化内涵;而电影和音乐则被认为是最具代表性和影响力的文化媒介。

电影和音乐可以直接传达情感和文化所包含的信息,通过电影和音乐分享文化意味着分享观看者和听众所感受到的魅力和激情。

中西文化中,通常一个国家的电影和音乐会被视作了解一个国家文化的重要指标。

例如,这些年来的好莱坞电影已经成为世界文化的代表。

另外,许多中文流行歌曲也在西方流行,如周杰伦、邓紫棋、蔡依林等人的歌曲就在海外获得了很大的赞誉。

三、学习对方的美食和饮料文化文化和美食紧密相关。

人们在享受食物和饮料的过程中,不仅会品尝到美味佳肴,还会感受到文化的温度和内涵。

不同的地域和种族食谱的差别,同样反映着不同文化之间生活的差异和相似之处。

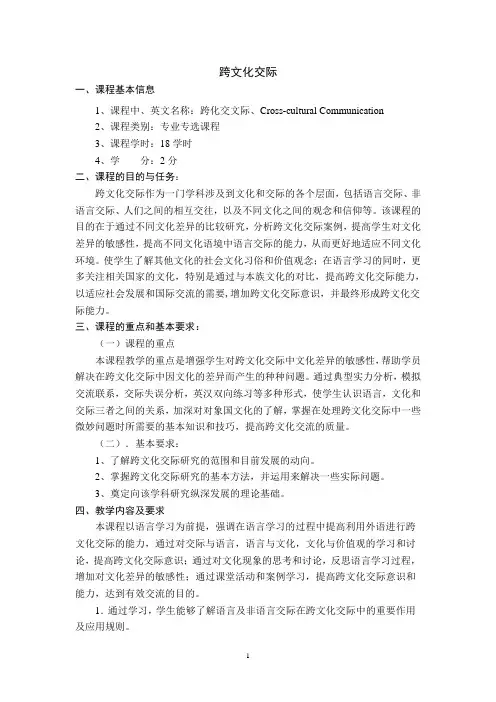

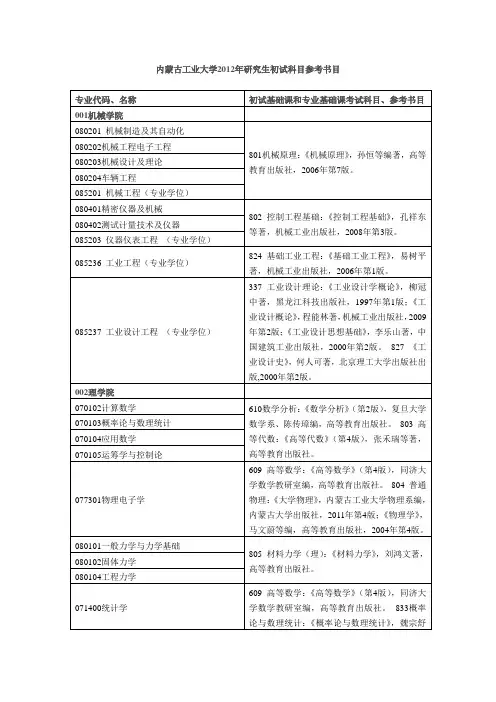

跨文化交际一、课程基本信息1、课程中、英文名称:跨化交文际、Cross-cultural Communication2、课程类别:专业专选课程3、课程学时:18学时4、学分:2分二、课程的目的与任务:跨文化交际作为一门学科涉及到文化和交际的各个层面,包括语言交际、非语言交际、人们之间的相互交往,以及不同文化之间的观念和信仰等。

该课程的目的在于通过不同文化差异的比较研究,分析跨文化交际案例,提高学生对文化差异的敏感性,提高不同文化语境中语言交际的能力,从而更好地适应不同文化环境。

使学生了解其他文化的社会文化习俗和价值观念;在语言学习的同时,更多关注相关国家的文化,特别是通过与本族文化的对比,提高跨文化交际能力,以适应社会发展和国际交流的需要,增加跨文化交际意识,并最终形成跨文化交际能力。

三、课程的重点和基本要求:(一)课程的重点本课程教学的重点是增强学生对跨文化交际中文化差异的敏感性,帮助学员解决在跨文化交际中因文化的差异而产生的种种问题。

通过典型实力分析,模拟交流联系,交际失误分析,英汉双向练习等多种形式,使学生认识语言,文化和交际三者之间的关系,加深对对象国文化的了解,掌握在处理跨文化交际中一些微妙问题时所需要的基本知识和技巧,提高跨文化交流的质量。

(二).基本要求:1、了解跨文化交际研究的范围和目前发展的动向。

2、掌握跨文化交际研究的基本方法,并运用来解决一些实际问题。

3、奠定向该学科研究纵深发展的理论基础。

四、教学内容及要求本课程以语言学习为前提,强调在语言学习的过程中提高利用外语进行跨文化交际的能力,通过对交际与语言,语言与文化,文化与价值观的学习和讨论,提高跨文化交际意识;通过对文化现象的思考和讨论,反思语言学习过程,增加对文化差异的敏感性;通过课堂活动和案例学习,提高跨文化交际意识和能力,达到有效交流的目的。

1.通过学习,学生能够了解语言及非语言交际在跨文化交际中的重要作用及应用规则。

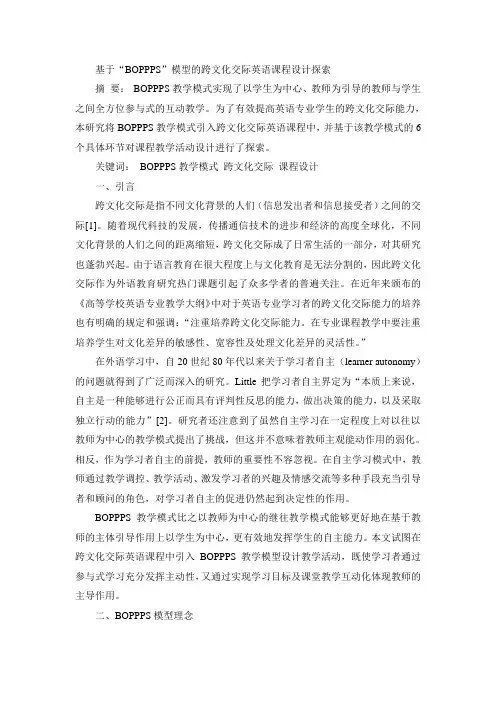

基于“BOPPPS”模型的跨文化交际英语课程设计探索摘要:BOPPPS教学模式实现了以学生为中心、教师为引导的教师与学生之间全方位参与式的互动教学。

为了有效提高英语专业学生的跨文化交际能力,本研究将BOPPPS教学模式引入跨文化交际英语课程中,并基于该教学模式的6个具体环节对课程教学活动设计进行了探索。

关键词:BOPPPS教学模式跨文化交际课程设计一、引言跨文化交际是指不同文化背景的人们(信息发出者和信息接受者)之间的交际[1]。

随着现代科技的发展,传播通信技术的进步和经济的高度全球化,不同文化背景的人们之间的距离缩短,跨文化交际成了日常生活的一部分,对其研究也蓬勃兴起。

由于语言教育在很大程度上与文化教育是无法分割的,因此跨文化交际作为外语教育研究热门课题引起了众多学者的普遍关注。

在近年来颁布的《高等学校英语专业教学大纲》中对于英语专业学习者的跨文化交际能力的培养也有明确的规定和强调:“注重培养跨文化交际能力。

在专业课程教学中要注重培养学生对文化差异的敏感性、宽容性及处理文化差异的灵活性。

”在外语学习中,自20世纪80年代以来关于学习者自主(learner autonomy)的问题就得到了广泛而深入的研究。

Little把学习者自主界定为“本质上来说,自主是一种能够进行公正而具有评判性反思的能力,做出决策的能力,以及采取独立行动的能力”[2]。

研究者还注意到了虽然自主学习在一定程度上对以往以教师为中心的教学模式提出了挑战,但这并不意味着教师主观能动作用的弱化。

相反,作为学习者自主的前提,教师的重要性不容忽视。

在自主学习模式中,教师通过教学调控、教学活动、激发学习者的兴趣及情感交流等多种手段充当引导者和顾问的角色,对学习者自主的促进仍然起到决定性的作用。

BOPPPS教学模式比之以教师为中心的继往教学模式能够更好地在基于教师的主体引导作用上以学生为中心,更有效地发挥学生的自主能力。

本文试图在跨文化交际英语课程中引入BOPPPS教学模型设计教学活动,既使学习者通过参与式学习充分发挥主动性,又通过实现学习目标及课堂教学互动化体现教师的主导作用。

中西方文化中都很重视友谊。

相应地,在一些名言或谚语中,对友谊都有所表达。

尽管汉语中的“朋友”、“友谊”对应英语中的“friend”、“friendship”,但是在中国文化和美国文化中,朋友、友谊的内涵和对朋友、友谊的理解大不相同。

在中国文化中,朋友指志同道合的人,后来泛指交谊深厚的人,友谊是朋友间深厚的感情、亲密的关系。

而美国的friend,是指有共同感受或喜好、能在一起愉快地交流的人,可以用来指非常广泛的人际关系,friendship在很大程度上是一种伙伴关系。

由于社会文化背景、思维方式等方面的差异,中西方对朋友和友谊的认识和表达方式有很多差别。

如果在跨文化交际中不重视或无视这种差异,将二者等同理解,就有可能带来交际的困难,造成交际双方的误解。

因此本文将从三个方面对比分析中西方朋友和友谊的内涵差异。

一、范围不同金庸曾谈到中国人把好朋友视作兄弟,通过义结金兰这种方式和异姓朋友结拜为兄弟,并立誓:“虽非同年同月同日生,但愿同年同月同日死。

”金庸说:“西方社会中,只有热烈相爱的恋人,才会立誓同死。

但在中国这个重义气的社会,友情比爱情更受重视。

”这也说明在中国文化里,“朋友”是指可以互相信任,互相倾诉,感情很深的关系。

与中方来比,西方中朋友概念的范围更广泛。

对西方人来说,“朋友”可以用来指童年的玩伴、在新地方刚认识几天的人、关系密切的商务伙伴、一个深受信赖的知己等。

友谊可以是肤浅的、暂时的也可以是深厚的、长久的。

这也由于美国人一贯开放自由的态度,能够轻松、随时随地交上朋友。

雷尼尔(AlisonLanier)在其撰写的《生活在美国》(Liv-ingintheUSA,1981)一书中指出:美国是一个流动性很强的国家。

美国人很容易结交到朋友,但是,一旦环境改变,友情也会变化。

另外,在中国,朋友贯通各个方面,朋友之间无所不谈,生活上、工作上都互相帮助。

而在美国,朋友只局限于一个领域,不会延伸至其他领域。

对于美国人来讲,在不同的生活领域里有不同的朋友,有打高尔夫球结识的朋友,有车子加油时认识的朋友,有旅游时认识的朋友,有的是家长会上结交的朋友,,有的是修理汽车时认识的朋友等,但这些朋友都不会干涉到彼此其他的领域。

关于中西文化交融的事例素材

1. 饮食文化交融: 中西餐饮文化交融是一个明显的例子。

在过

去的几十年里,中餐在西方国家变得越来越流行,许多西餐厅也开始提供中餐选项。

同时,中国人也开始欣赏并接受西餐,西餐厅在中国的城市中也越来越普遍。

2. 服装文化交融: 中国的传统服饰如旗袍和唐装在西方国家也

越来越受欢迎。

同时,中国的年轻一代也更加接受西方的时尚风格,如西装和牛仔裤在中国也越来越普遍。

一些国际时尚设计师也开始将中西元素结合在一起,创造出独特的服装款式。

3. 音乐文化交融: 近年来,中国传统音乐和西方流行音乐之间

的交融变得越来越普遍。

一些中国音乐人开始使用西方音乐元素,如摇滚和流行乐器,并将其融入到传统音乐中。

同时,中国的传统乐器也开始在西方音乐中出现,例如在交响乐队的演奏中使用中国古筝或二胡等乐器。

4. 宗教文化交融: 佛教、基督教和伊斯兰教等宗教在中国的发

展和传播,也使得中西文化之间产生了一些交融的现象。

例如,中国的传统建筑中常常会出现一些西方教堂的建筑元素,同时在一些西方宗教建筑中,也可以看到中国传统艺术的影响。

5. 电影文化交融: 好莱坞影片在中国的票房表现一直非常强劲,同时也有越来越多的中国电影在国际市场上获得关注。

这使得中国和西方的电影文化之间产生了一些交流和互动,例如中国导演与西方演员合作拍摄电影,或者在电影中融入中国文化元素的情节。

这些例子只是中西文化交融的一小部分,实际上,在现代全球化的时代背景下,中西文化之间的交流和融合越来越普遍。

这些交融不仅促进了文化的多样性和创新,也加强了不同国家间的相互了解和友谊。

中西文化之鉴课后习题答案中西文化之鉴课后习题答案在今天的课堂上,我们学习了中西文化之间的差异与相似之处。

为了加深对这一主题的理解,老师布置了一些习题。

现在,让我们来一起回顾并解答这些问题。

1. 中西文化的最大差异是什么?为什么会出现这种差异?中西文化的最大差异在于价值观和思维方式上的不同。

这种差异源于历史、地理、宗教和社会制度等多种因素的影响。

在西方文化中,个人自由、独立和竞争是重要的价值观,而在中国文化中,家庭、集体和社会和谐更为重要。

这种差异导致了在人际关系、权力结构和社会规范等方面的不同表现。

2. 中西文化的相似之处有哪些?这些相似之处对两种文化的交流和融合有何影响?中西文化在某些方面也存在相似之处。

比如,尊重他人、关注社会公义、追求知识和智慧等价值观在两种文化中都有共通之处。

这些相似之处为两种文化之间的交流和融合提供了基础。

通过相互学习和借鉴,中西文化可以相互补充,促进文化的多元发展。

3. 你认为中西文化的交流和融合对个人的成长和发展有何影响?中西文化的交流和融合对个人的成长和发展具有积极的影响。

通过学习和理解不同文化的优点和特点,个人可以拓宽自己的视野,开阔思维,增强跨文化交流的能力。

同时,不同文化之间的交流也可以促进个人的创新和创造力,激发潜能,提高适应多元文化环境的能力。

4. 你认为如何促进中西文化的交流和融合?为了促进中西文化的交流和融合,我们可以采取以下措施:首先,加强教育和宣传。

通过学校教育和社会媒体等渠道,向人们普及中西文化的基本知识和理念,增强文化交流的意识和兴趣。

其次,鼓励跨文化交流和合作。

通过组织文化交流活动、举办国际学术研讨会等方式,促进中西文化的交流和合作,增进相互理解和友谊。

最后,培养人才和专业人士。

通过设立中西文化交流专业、提供奖学金和交流项目等方式,培养更多的跨文化交流人才,推动中西文化的深入交流和融合。

5. 中西文化的交流和融合对于世界的发展和进步有何意义?中西文化的交流和融合对于世界的发展和进步具有重要意义。

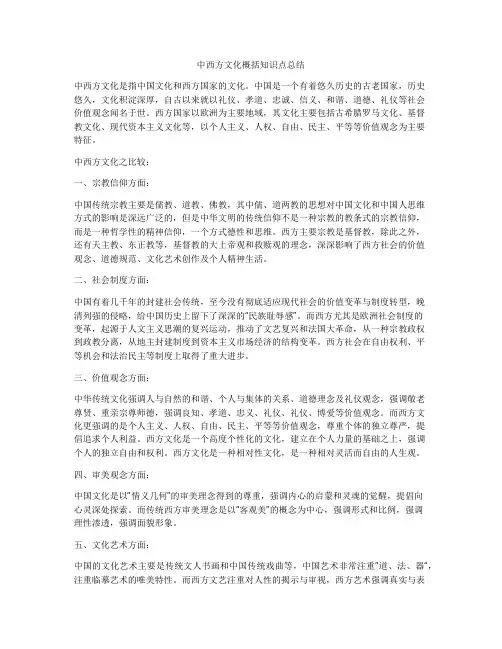

中西方文化概括知识点总结中西方文化是指中国文化和西方国家的文化。

中国是一个有着悠久历史的古老国家,历史悠久,文化积淀深厚,自古以来就以礼仪、孝道、忠诚、信义、和谐、道德、礼仪等社会价值观念闻名于世。

西方国家以欧洲为主要地域,其文化主要包括古希腊罗马文化、基督教文化、现代资本主义文化等,以个人主义、人权、自由、民主、平等等价值观念为主要特征。

中西方文化之比较:一、宗教信仰方面:中国传统宗教主要是儒教、道教、佛教,其中儒、道两教的思想对中国文化和中国人思维方式的影响是深远广泛的,但是中华文明的传统信仰不是一种宗教的教条式的宗教信仰,而是一种哲学性的精神信仰,一个方式德性和思维。

西方主要宗教是基督教,除此之外,还有天主教、东正教等,基督教的大上帝观和救赎观的理念,深深影响了西方社会的价值观念、道德规范、文化艺术创作及个人精神生活。

二、社会制度方面:中国有着几千年的封建社会传统,至今没有彻底适应现代社会的价值变革与制度转型,晚清列强的侵略,给中国历史上留下了深深的“民族耻辱感”。

而西方尤其是欧洲社会制度的变革,起源于人文主义思潮的复兴运动,推动了文艺复兴和法国大革命,从一种宗教政权到政教分离,从地主封建制度到资本主义市场经济的结构变革。

西方社会在自由权利、平等机会和法治民主等制度上取得了重大进步。

三、价值观念方面:中华传统文化强调人与自然的和谐、个人与集体的关系、道德理念及礼仪观念,强调敬老尊贤、重亲宗尊师德,强调良知、孝道、忠义、礼仪、礼仪、博爱等价值观念。

而西方文化更强调的是个人主义、人权、自由、民主、平等等价值观念,尊重个体的独立尊严,提倡追求个人利益。

西方文化是一个高度个性化的文化,建立在个人力量的基础之上,强调个人的独立自由和权利。

西方文化是一种相对性文化,是一种相对灵活而自由的人生观。

四、审美观念方面:中国文化是以“情义几何”的审美理念得到的尊重,强调内心的启蒙和灵魂的觉醒,提倡向心灵深处探索。

Context in communication(09翻译2班黄子英 07号)AbstractContext is important in all communication,but it is relatively more important in some situations than in others.There are also some significant differences across cultures in the ways and the context to which people communicate through context.A high context(CH) communication or message is one in which most o f the informationis either in the physical context or internalization in the person, while very little is in the code,explicit,transmitted part of the information.Any transaction can be characterized as high , low or middle context.HC transaction feature preprogrammed information that is in the receiver and in the setting. With only minimal information in the transmitted message.LC transactions are the reverse. Most of the information must be in the transmitted message in order to make up what is missing in the context.Although on culture exists exclusively at one end of the scale, some are high while others are low. American culture , while not on the bottom,is toward the lower end of the scale.Key words : higher context,low context Time-Orientation, Humor ,AdaptationHigh context culture and the contrasting "low context culture" are terms presented by the anthropologist Edward T. Hall in his 1976 book Beyond Culture. It refers to a culture's tendency to use high context messages over low context messages in routine communication. This choice of communication styles translates into a culture that will cater to in-groups, an in-group being a group that has similar experiences and expectations, from which inferences are drawn. In a high context culture, many things are left unsaid, letting the culture explain. Words and word choice become very important in higher context communication, since a few words can communicate a complex message very effectively to an in-group (but less effectively outside that group), while in a lower context culture, the communicator needs to be much more explicit and the value of a single word is less important.General speaking, high context communication is economical, fast and efficient.It works as long as people communicating are looking for and understand the meaning in the context. It takes a long time to learn.It brings people together. Low-contextcommunication is more impersonal,but it is an effective way of transmitting information among people we do not share the same experience.It pays little attention to messages sent to non-verbally, they think communication is the exchange of verbal messages.They think that the speakers and writers are responsible for the success of communication. They should make meaning clear and understandable with their words.Context as a relativistic metric of culture cultural context does not rank as "high" or "low" in an absolute sense because each message can be presented on a continuum from high to low. Likewise, a culture (French Canadian) may be of a higher context than one (English Canadian) but lower context than another (Spanish or French). Likewise, a stereotypical individual from Texas (a higher context culture) may communicate more with a few words or use of a prolonged silence, than a stereotypical New Yorker who is being very explicit, although both being part of a culture which is lower-context overall.Higher context cultures tend to correlate with cultures that also have a strong sense of tradition and history, and change little over time. For example, the Native Americans is a higher context culture with a strong sense of tradition and history. The focus on tradition creates opportunities for higher context messages between individuals of each new generation. This is in contrast to lower context cultures in which the shared experiences upon which communication is built can change drastically from one generation to the next, creating communication gaps between parents and children, as in the United States.High-context joke from a high context culture will not translate well to someone of a different culture, even another high-context culture. Humor is very contextual, as a joke may not be considered very funny if it seems like it is over-explained using only low-context messages.Adaptation an individual moving to a higher or lower context culture may need to adapt and/or be accommodated in ways different than moving within cultures of similar context.High to Low: An individual from a higher context culture may need to adapt and/or be accommodated when shifting to a low context culture. A lower context culture demands more independence, and expects many relationships, but fewer intimate ones.A high context individual is more likely to ask questions rather than attempt to work out a solution independently, and the questions are likely to be asked from the same few people. The high context person may be frustrated by people appearing to not want to develop a relationship or continue to help them on an ongoing basis. The term 'Hand-holding' might be used in an unintentional derogatory sense.Low to High: An individual from a low context culture needs to adapt and/or be accommodated when shifting to a higher context culture. Higher context culturesexpect small close-knit groups, and reliance on that group. Groups can actually be relied upon to support each other, and it may be difficult to get support outside of your group. Professional and personal lives often intertwine. A lower context individual may be more likely to try to work things out on their own and feel there is a lack of self-service support or information, rather than ask questions and take time to develop the relationships needed to accomplish the things that need to be done.After the knowledge of the high and low context , we will have a relation of the proper communication codes. It will not only contribute to the grasp of information and the communication between and it will definitely boost the international relationship development.。

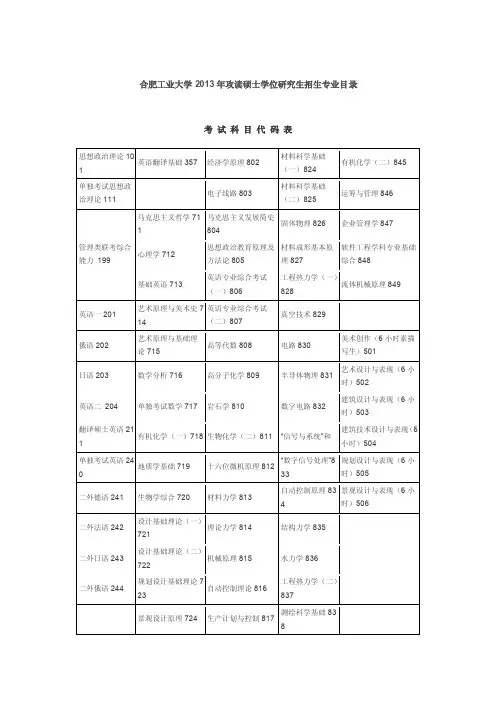

考试科目代码表政治理论101哲学711高分子化学808“电动力学”和“信号与系统”830单独考试政治理论111心理学712岩石学809自动控制原理831基础英语713细胞生物学810结构力学832英语一201艺术原理与基础理论(一)714材料力学811水力学833俄语202艺术原理与基础理论(二)715机械原理812工程热力学(二)834日语203数学分析716汽车理论813测绘科学基础835英语二204单独考试数学717生产计划与控制814物理化学836单独考试英语240有机化学(一)718过程装备设计基础815生物化学(一)837二外德语241地球科学基础719造型设计基础816工程地质学838二外法语242生物化学(二)720普通物理817交通工程学839二外日语243设计基础理论(一)721误差理论与数据处理818环境科学概论840二外俄语244设计基础理论(二)722传感器819有机化学(二)841设计基础理论(三)723光电检测技术820运筹与管理842数学一301材料科学基础821企业管理学843数学二302计算机学科专业基础综合408金属学原理822数学三303自然辩证法原理801材料成形基本原理823艺术设计与创作表现(一)501经济学原理802工程热力学(一)824艺术设计与创作表现(二)502教育学专业基础综合311科学社会主义803真空工程技术825设计与表现(一)503设计学概论333思想政治教育原理及方法论804电路826设计与表现(二)504建筑学基础342英语专业综合考试(一)805数字逻辑电路827设计与表现(三)505管理类联考综合能力399英语专业综合考试(二)806“信号与系统”和“数字信号处理”828高等代数807半导体物理及器件物理829第一部分 学术型硕士研究生招生部分学科专业代码名称研 究 方 向招生计划指导教师姓名及职称考 试 科 目参 考 书 目01.生态哲学理论与方法02. 科技进步与社会发展010108科学技术哲学03.高新技术产业及其政策25黄志斌 刘志峰 万伦来王 硕 吴椒军 张建设吴丽兵 任雪萍教授王章豹 朱湖根(兼)研究员周 彬 朱 浩 茆诗珍副教授董 军讲师(博士)1.政治理论2.英语一、日语或俄语3.哲学4.自然辩证法原理《自然辩证法概论新编》,黄志斌主编,安徽大学出版社,2007年版;《辩证唯物主义和历史唯物主义》,李秀林等编,中国人民大学出版社,2004年版。

中西方文化鉴赏

中西方文化在很多方面都有着独特的特点和魅力。

以下是对中西方文化的一些简要鉴赏:

中国文化是世界上最古老、最丰富的文化之一,它具有深厚的历史底蕴和独特的哲学思想。

中国文化强调人与自然的和谐共生,注重家庭、社会和国家的稳定与发展。

中国的传统艺术如书法、绘画、音乐、舞蹈等都具有独特的风格和表现力,体现了中国文化的精髓。

西方文化则起源于古希腊和古罗马文明,经过中世纪、文艺复兴、启蒙运动等历史时期的发展,形成了现代西方文化的基础。

西方文化强调个人自由、民主和平等的价值观,注重科学、技术和创新的发展。

西方的艺术、文学、哲学等领域也有着丰富的成果,如莎士比亚的戏剧、贝多芬的音乐、柏拉图的哲学等。

中西方文化虽然存在差异,但也有很多共同点。

例如,中西方文化都注重教育、尊重知识和人才,都强调家庭的重要性等。

在当今全球化的时代背景下,中西方文化的交流与融合越来越频繁,这为我们提供了一个更广阔的视野和更丰富的文化体验。

总的来说,中西方文化各具特色,都为人类文明的发展做出了重要贡献。

通过对中西方文化的鉴赏,我们可以更好地理解不同文化之间的差异和共性,增进相互之间的尊重和理解,促进全球文化的多元发展。

中国海洋大学本科生课程大纲课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述:本课程的教学对象是外国语学院英语专业三年级本科生以及其它院系达到相应英语水平并具备相应英语交际能力的本科生,目的是增进他们的跨文化意识,从而提高他们的目标语水平及跨文化交际能力。

课程内容包括跨文化交际领域中的基本概念,如文化、语言、交际等,言语和非言语交际,跨文化适应等。

通过结合实际案例理解跨文化交际基础知识,使学生能够恰当、有效地进行跨文化交际。

本课程的课堂教学以学生为中心,采用教师讲解、小组活动及讨论等方式。

2.设计思路:本课程针对英语专业学生,以培养他们的跨文化交际能力为目的,采用英语为课堂语言,使用国外引进教材,有利于提高学生目标语技能。

课程首先引导学生认识在全球化时代学习跨文化交际知识的必要性,然后学习该领域中的基本概念,结合实际生活案例,探讨跨文化交际中的核心问题:家庭、历史、宗教在文化中的作用,身份认同,价值取向,文化与言语和非言语交际之间的关系,文化对具体语境中交际的影响,跨文化适应及跨文化能力。

3. 课程与其他课程的关系:- 2 -先修课程:开始本课程学习时,绝大多数学生已经通过英语专业四级考试,在听、说、读、写、译等方面已达到了较高水平;学生应该已经在所修专业课程中零散接触过一些跨文化交际方面的案例,有一些感性认识。

本课程与语言与文化课程同为英语专业学生掌握跨文化交际基本理论与知识的主要课程。

二、课程目标本课程的教学目的是:通过本课程的学习,学生应能够认识语言、文化和交际三者之间的关系;对各类交际形式有所认识;对对象国文化有更进一步的了解,更有效地进行交流;预料和避免由于不同的文化期望而产生的误解;解释手势和其他形式的体态语;讨论有关文化适应和相容的问题。

到课程结束时,学生应能:(1)了解和熟悉跨文化交际的基本概念,认识语言、文化和交际三者之间的关系;(2)理解文化对言语和非言语交际的影响;(3)理解跨文化适应过程,具备英语作为二语的跨文化交际能力。

商品清单商家:当当网商品名称所在仓库单品积分当当价优惠数量小计操作中西文化比较广州179¥17.90(78折)1 ¥17.90 ----中西文化比较——普通高等教...广州165¥16.50(75折)1 ¥16.50 ----中国文化概论广州218¥21.80(62折)1 ¥21.80 ----信仰时代的文明:中西文化的...广州308¥30.80(73折)1 ¥30.80 ----再见,西方文化广州270¥27.00(68折)1 ¥27.00 ----中西文化纵横论(修订版)广州204¥20.40(73折)1 ¥20.40 ----一个西方人眼中的中国(Ⅱ)...广州138¥14.00(70折)减¥0.101 ¥13.90 ----中国人的生活哲学(汉英对照)广州261¥26.40(68折)减¥0.201 ¥26.20 ----筷子、手指和刀叉——从饮食...广州172¥17.20(66折)1 ¥17.20 ----听北大讲座:中西文化的差异...北京216¥21.90(73折)减¥0.201 ¥21.70 ----中西文化比较(高等学校通识...广州176¥17.60(80折)2 ¥35.20 ----中西文化之鉴-跨文化交际教...广州179¥17.90(75折)1 ¥17.90 ----方圆之探——解码中西文化广州300¥30.00(75折)1 ¥30.00 ----文化火锅(英)广州559¥55.90(56折)1 ¥55.90 ----欧洲的翅膀与中国的云彩广州137¥13.70(62折)2 ¥27.40 ----菊与刀大全集广州163¥16.30(55折)1 ¥16.30 ----行走的风景:15国文化印象广州296¥29.90(75折)减¥0.201 ¥29.70 ----一个西方人眼中的中国III 广州174¥17.40(70折)1 ¥17.40 ----水深火热在美国——真妮的北...广州189¥19.10(66折)减¥0.101 ¥19.00 ----国家的品格:看懂美国的第一...广州237¥24.00(75折)减¥0.201 ¥23.80 ----超越文化差异:跨文化交流的...广州266¥26.60(68折)1 ¥26.60 ----商品金额合计:¥512.60您需支付:¥512.60。