生态系统及其稳定性试题

- 格式:doc

- 大小:292.50 KB

- 文档页数:11

高一生物生态系统及其稳定性试题答案及解析1.生物多样性主要包括的层次内容有:()①物种多样性②种群多样性③生态系统多样性④基因多样性A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④【答案】C【解析】生物多样性主要包括基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次。

故选C【考点】本题考查生物多样性的层次。

点评:本题意在考查考生的识记能力,属于容易题。

2.生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者及非生物的物质和能量.下列关于生态系统成分的叙述,正确的是()A.动物都属于消费者,其中食草动物属于第二营养级B.细菌都属于分解者,其异化作用类型主要是需氧型和厌氧型C.生产者属于自养型生物,是生态系统中最基本、最关键的生物成分D.一种生物只能处于生态系统中的同一种营养级【答案】C【解析】生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者及非生物的物质和能量.生产者主要指绿色植物,能够通过光合作用制造有机物,为自身和生物圈中的其他生物提供物质和能量,植物体的光合作用的原料是二氧化碳和水.消费者主要指各种动物,在促进生物圈中的物质循环起重要作用.分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环.解:A、食草动物都处于第二营养级正确,多数动物属于消费者,但少数动物如蚯蚓能够分解腐败的食物,属于分解者,A错误;B、大部分细菌属于分解者,属于异养生物;少数细菌如化能合成细菌,能进行自养,属于生产者,B错误;C、生产者属于自养型生物,能够通过光合作用制造有机物,是生态系统中最基本的生物成分,C 正确;D、一种生物在食物网的不同食物链中可以处于不同的营养级,D错误.故选:C.【考点】生态系统的结构.3.据了解,野生扬子鳄种群的雌、雄比例一般稳定在5∶1左右,这样的性别比是由孵化时的温度所决定的。

繁殖季节雄性扬子鳄发出“轰轰”的声音,雌性扬子鳄则根据声音大小选择巢穴位置。

《生态系统及其稳定性》练习一、选择题1.单位时间内生产者所固定的全部太阳能或生产者生产出来的全部有机物的量,叫做总初级生产量,除去自身呼吸消耗外,剩余部分称为净初级生产量。

动物和其他异养生物靠消耗植物的初级生产量制造的有机物质或固定的能量,称为次级生产量。

下列叙述正确的是()A.净初级生产量是流经整个生态系统的总能量B.净初级生产量一部分用于自身生长、发育和繁殖,一部分流向分解者C.次级生产量是消费者和分解者同化植物的初级生产量制造的物质或获得的能量D.初级消费者粪便中的能量和遗体中的能量均属于净初级生产量2.如图表示某人工养殖塘内多种生物之间的关系。

下列相关叙述正确的是()A.该人工生态系统中能量的流入以及传递的过程即为能量流动B.草食性鱼类粪便中的能量全部为上一营养级生物同化能量的一部分C.该生态系统的能量金字塔可能呈倒置,分解者的能量来源最多D.青虾与螺蛳两营养级之间的能量传递效率是两者同化量的比值3.下图表示A、B两个特定生态系统的能量金字塔。

有关解释正确的是()A.一个吃玉米的人所获得的能量一定比一个吃牛肉的人获得的能量多B.能量沿食物链单向流动,传递效率随营养级的升高而逐级递减C.若A和B中玉米的数量相同,A能养活10000人,则B至少能养活1000人D.与食用玉米相比,食用牛肉产生的生态足迹更大,消耗资源更多4.如图为某生态系统中三个营养级的食物及其能量的来源和去路示意图,字母代表能量值。

下列叙述错误的是()A.流经该生态系统的总能量为aB.第二营养级同化的能量为f+dC.丁分解者利用的能量h可以来自甲、乙D.第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率为(e/b)×100%5.设计生态工程的常用方法之一是给食物链(网)“加环”,如图就是一种“加环”示意图,据图判断下列叙述正确的是()①该生态工程通过“加环”提高了能量传递效率②用玉米的副产品玉米芯生产木糖醇,可增加经济效益③用蛆、蛹粪便作为有机肥还田,能为农作物提供能量④用残渣来培育食用菌和蛆、蛹,实现了物质的多级利用⑤在离开人的管理条件下,该生态工程仍可以正常运转A.②③B.①②④C.②④D.③④⑤6.为了拯救野生朱鹮,我国各级政府和机构采取了一系列措施,使野生朱鹮的种群数量由1981年的7只发展到2007年的800余只。

高一生物生态系统的稳定性和生态环境的保护试题1.下列有关生态系统稳定性和叙述,不正确的是A.生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础B.生态系统内部结构与功能协调,可以提高生态系统稳定性C.生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了间接价值D.生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越强【答案】D【解析】生态系统中的组成成分越多,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱,故本题错误选项为D。

A、B、C三项都是课本的原话。

【考点】生态系统稳定性点评:本题考查了生态系统稳定性的相关知识,属于对识记、理解层次的考查。

2.生态系统多样性形成的原因可以概括为A.突变和重组B.地理隔离C.自然选择D.共同进化【答案】D【解析】共同进化形成生态系统多样性。

3.与生态系统自我调节能力大小有关的主要因素是()A.生态系统的无机环境B.生态系统的气候环境C.生态系统的地理位置D.生态系统的成分【答案】D【解析】略4.下列各项措施中,最能提高一个生态系统的稳定性的是()A.减少肉食动物和寄生生物的数量B.平衡生产者和消费者的数量C.增加物种的数量D.植树造林,增加绿色植物的数量【答案】C【解析】略5.“水华”的发生是受什么危害 ( )A.酸雨的危害B.富营养化的危害C.重金属的危害D.有毒化学药品的危害【答案】B【解析】略6. 2010年“两会”政协委员提案约10%与低碳有关,这表明,“低碳”不再只是概念。

“低碳生活”和“低碳经济”正在成为全社会的共识,成为人们所期待的最为主导的生存和发展方式,以下关于“低碳”的说法不正确的是()A.“低碳”指大气中的二氧化碳浓度过低B.二氧化碳排放量过大容易导致地球出现温室效应C.尽量减少塑料袋使用量,遏制白色污染是转向“低碳生活”的途径之一D.“低碳经济”是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式【答案】A【解析】略7.哥本哈根世界气候大会的召开使人们越来越认识到环保的重要性。

高二生物生态系统的稳定性和生态环境的保护试题答案及解析1.下列关于生态系统稳定性的叙述,正确的是()A.负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础B.自我调节能力越强的生态系统其恢复力稳定性往往就越高C.不同的生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性基本相同D.提高生态系统稳定性,就是要禁止对生态系统的干扰和利用【答案】A【解析】生态系统具有自我调节能力的基础是负反馈调节,故A正确;自我调节能力越强,生态系统的抵抗力稳定性越高,恢复力稳定性越低,故B错;不同生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性不同,故C错;提高生态系统稳定性,不是禁止开发利用,而是禁止掠夺性的利用,故D 错。

【考点】本题主要考查生态系统的稳定性,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

2.如下图为某一生态系统稳定性图解。

对此理解不正确的是A.a为抵抗力稳定性,b为恢复力稳定性B.a为恢复力稳定性,b为抵抗力稳定性C.恢复力稳定性与营养结构成相反关系D.抵抗力稳定性与恢复力稳定性成相反关系【答案】B【解析】一般情况下营养结构越复杂抵抗力稳定性越高,恢复力稳定性越低,故A正确,B错误。

恢复力稳定性与营养结构成反比,故C正确。

抵抗力稳定性和恢复力稳定性成反比,故D正确。

【考点】本题考查生态系统稳定性相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握程度和对图形分析能力。

3.水稻草丛矮缩病危害水稻生长发育且很难治,后来,科学家发现了一个抗草丛矮缩病的野生水稻种群,并利用它的抗病基因培育出该病的新品系水稻,这是利用了野生生物的A.直接使用价值B.间接使用价值C.潜在使用价值D.不确定【答案】A【解析】从野生品种中找到必要的基因为科学研究之用,故为直接使用价值,A正确;生物多样性的间接价值是指对生态系统起到重要调节作用的价值,B错误;潜在使用价值是指目前尚未发现的价值,C错误;能够确定,D正确。

【考点】本题考查生物多样性的价值的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

生态系统及其稳定性一、选择题:本卷共25小题,每小题2分,共50分,每小题只有一个选项最符合题意。

1.生态系统中的主要成分和必不可少的成分是指()A.非生物的物质和能量B.生产者和消费者C.生产者和分解者D.消费者和分解者2.随着环境污染的不断加剧,可能引起海洋表层的浮游植物大量死亡,从而进一步加剧温室效应。

这是因为浮游植物死亡会()A.使大气中二氧化碳增加B.使大气中臭氧增加C.使海洋表层无机物增加D.使海洋表层的含氧量减少3.下图中的圆分别表示:a-生产者、b-分解者、c-原核生物、d-蓝藻、e-腐生细菌。

能正确表示它们之间相互关系的是()4.在草→食草的昆虫→蜘蛛→蟾蜍→蛇→猫头鹰这条食物链,设流经这条食物链的总能量为100%,按最高效率计算,蟾蜍和猫头鹰所得能量最多分别是()A.20%和2% B.0.8%和0.032%C.4%和0.8% D.0.4%和0.0126% 5.稻-鸭-萍共作是一种新兴的生态农业模式。

其中水生植物红萍(满江红)适生于荫蔽环境,可以作为鸭子的饲料;鸭子能吃有害昆虫并供肥,促进水稻生长,对此模式形成的生态系统,下列叙述错误的是()A.该生态系统的主要功能是物质循环和能量流动B.鸭子既是初级消费者,又是次级消费者C.生物群落由水稻、红萍、鸭子和有害昆虫组成D.水稻和红萍分层,能提高光能利用率6.下图为生态系统中食物链所反映出的能量流动情况,图中箭头符号为能量的移动方向。

下列说法正确的是()①在入射的太阳能中,生产者只利用了其中的1%左右②分解者可利用来自各营养级转移到(A)的所有能量③消费者营养级别越高,可利用的总能量越多④当人们把生产者当作食物时,比起其他营养级,可获得更多的能量A.①②B.①④C.②③D.③④7.下图是某生态系统食物网示意图,下列关于该图的叙述中,正确的是()A.从能量流动的特点来看,E捕食生物B和D最为经济Array B.生物G是一种杂食动物,它占有三个不同的营养级C.生物H占有三种不同营养级,它的数量较其他生物更为稳定D.G和E的关系是捕食和竞争8.关于生物同化量的叙述正确的是()A.从上一营养级流入该营养级的总能量 B.食物消化后粪便中的总能量C.从上一营养级摄入的能量D.从消化道吸收后合成有机物中的能量9.一只黑脊鸥的亲鸟对小鸟发出报警呜叫时,小鸟作出隐蔽反应。

人教版高二下学期生物(选择性必修2)《3.5生态系统的稳定性》测试题及答案一、单项选择题1.生态系统的稳定性是指()A.生态系统中生产者和消费者之间的平衡B.生态系统中各种成分和数量保持不变C.生态系统中物质循环和能量流动长时间保持不变D.生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力2.下列生态系统中,抵抗力稳定性最高的是()A.北极苔原生态系统B.草原生态系统C.沙漠生态系统D.农田生态系统3.下列水域生态系统在遭到较严重破坏后,恢复较快的是()A.湿地生态系统B.池塘生态系统C.湖泊生态系统D.海洋生态系统4.小郭自制了一个密闭的生态瓶,要使模拟的生态系统维持更长时间,该生态瓶最好放在()A.床柜上B.阳台上C.冰箱里D.衣柜里5.为观察生态系统的稳定性,小廖设计制作了4个密闭、透明的生态缸,各缸内组成和条件见下表。

据表分析最稳定的生态缸是()选项生态缸编号光水草藻类浮游动物小鱼泥沙A①+-++++B②-+++-+C③++++--D④++++++注:“+”表示有;“-”表示无。

A.AB.BC.CD.D6.下列人类活动中,有利于提高生态系统稳定性的是()A.围湖造田增加耕地面积B.扩大放牧规模发展畜牧业C.砍伐森林发展造纸工业D.建造人工防护林防止土地荒漠化7.农田生态系统抵抗力稳定性很低,其根本原因是()A.受到人为干扰B.土壤中积累过量的化肥C.生物种类比较单一D.非生物因素常常不稳定8.我们设计制作生态缸的原理是,在有限的空间内,依据生态系统原理,可以构建一个人工微生态系统。

下列有关叙述正确的是()A.生态缸内只需水分、土壤、植物、动物等组成成分B.生态缸封盖后要置于窗台有阳光直射的地方C.只要设计合理,生态缸的稳定性可以长期保持D.要定期观察生态缸内生物、无机环境的变化,并记录9.下列与生态平衡有关的说法,错误的是()A.生态平衡就是生态系统的结构处于相对稳定的一种状态B.处于平衡状态的生态系统,其外貌、结构及动植物组成等都保持相对稳定C.处于生态平衡的生态系统,具有结构平衡、功能平衡、收支平衡三个特征D.负反馈调节是生态系统具有自我调节能力的基础10.如图为某生态系统的食物网,据图回答下列问题:(1)该生态系统的生产者是___,D所占有的营养级是第___营养级。

第五章《生态系统及其稳定性》单元测试题一、单选题1.下列关于生态系统物质循环的叙述,不正确的是()A.所指的物质是指组成生物体的C、H、0、N、P、S等化学元素B.所说的生态系统是指地球上最大的生态系统一一生物圈C.所说的循环是指物质在生物群落与无机环境之间反复出现、循环流动D.物质在循环过程中不断递减2.下图所示是一个陆地生态系统食物网结构模式图。

下列各项叙述,不正确的是 ()A.此生态系统中的生产者有2个,是该生态系统的主要成分B.若丙种群数量下降20%,辛种群不会发生明显变化C.在该食物网中辛占有3个营养级D.既存在竞争关系又有捕食关系的只发生在丁和辛、丙和乙之间3.1935年澳大利亚科学家洛伦佐做了一个实验,刚刚孵化的小鸭看到的第一个运动物体是他本人,而不是母鸭,结果,小鸭记住了洛伦佐,小鸭长大后,会紧紧跟在他后面,这个例子不能说明的是()A.信息的传递具有普遍性B.信息可在不同生物个体间传递C.信息传递对生物的生活有重要意义D.在该过程中具有三种类型的信息传递4.下图为某生态系统能量流动示意图[单位:J(cm2・a)],以下分析不正确的是()A.甲通过光合作用固定在有机物中的总能量为1 250 J/(cm2)B.乙到丙的能量传递效率为15%C.每一营养级的能量大部分用于细胞呼吸和被丁利用D.在此生态系统中,一只狼捕食一只野兔,获得的能量只能在10%〜20%之间 5.如图为生态系统中信息传递的模式图,下列相关叙述不正确的是()A.信息传递是双向的,能量流动和物质循环也是双向的B.生态系统的功能主要是能量流动、物质循环以及信息传递C.物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态D.生态系统各成分间都有各种形式的信息传递6.下图表示生物圈中碳元素的循环过程,下列有关叙述不正确的是()A. B是生态系统的主要成分,增加B有利于减缓温室效应B.③⑤⑧均属于细胞呼吸C. A和B属于捕食关系D.温室效应主要是由⑦过程造成的7.下列关于物质循环的叙述正确的是()A.生产者和无机环境之间可以直接进行碳循环8.消费者与无机环境之间可以直接进行碳循环C.物质循环在生产者、消费者和分解者之间进行D.不同的生态系统,都能独立地完成各自的物质循环8.下图A〜D表示不同的生物或生态系统,下列说法不正确的是()A.若M表示遗传多样性,ABCD表示四种不同的植物,则在剧烈变化的环境中生存能力最强的是B9.若M表示物种多样性,ABCD表示四个同类型的生态系统,则抵抗力稳定性最强的是BC.若M表示种群的个体数目,ABCD表示一个生态系统的四个不同种群,则A种群所具有的能量一定最少D.若M表示种群的能量值,ABCD表示四个不同的种群,它们构成食物关系,则C的数量增加会导致AB的数目增加10如图表示生态系统中碳循环的部分过程,其中甲、乙、丙、丁组成生物群落。

高二生物生态系统及其稳定性试题答案及解析1.在一个处于稳定状态的封闭生态瓶内,要使其中的生物能长时间存活,必须提供()A.O2B.H2O C.足够的有机物D.太阳能【答案】D【解析】任何一个生态系统都离不开能量,故D正确。

【考点】本题主要考查生态系统的结构和功能,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

2.家里冰箱里常常会储存些新鲜的鱼肉、水果、蔬菜等食物,在这些食物里面滋生的细菌等多种微生物,它们共同组成了A.种群B.群落C.生态系统D.以上都不是【答案】D【解析】在一定的自然区域内,同种生物个体之间可以随机交配的属于同一个种群;不同种群在自然环境中占有不同的生态空间构成群落;不同种群之间通过能量流动、物质循环进行着信息传递构成生态系统。

可见冰箱里储存的鱼肉、水果、蔬菜,以及滋生的细菌并不能随机交配和进行能量流动。

D正确。

【考点】种群、群落、生态系统概念3.生态系统的自我调节能力,对于维护生态系统的稳定起着关键作用。

这是通过A.种群密度有一定规律性的变化而实现的B.群落与无机环境之间物质循环而实现的C.生态系统内部的反馈机制来实现的D.人工进行的绿化和环境保护来实现的【答案】C【解析】生态系统的自我调节能力与群落的丰富度有关,群落结构越复杂,自我调节能力越大,生态系统的抵抗力稳定性就越强.生态系统的自我调节能力是靠生态系统内部各成分间相互作用,反馈调节来实现的。

答案是C。

【考点】生态系统的稳定性4.下列关于种群、群落、生态系统的叙述,错误的是A.捕食者的存在有利于生态系统的稳定,外来物种入侵可能会破坏生态系统的稳定性B.生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量C.某岛屿上植被茂盛,风景优美,该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现D.标志重捕法调查种群密度时,若标志物部分脱落,则计算出的种群密度比实际值偏大【答案】B【解析】捕食者的存在会有利于生态系统的稳定性,外来物种入侵可能会破坏生态系统的稳定性,故A正确。

高考生物专题复习《生态系统的稳定性》真题练习含答案一、选择题1.(2024·四川南江中学高三模拟)下列关于生态系统稳定性的说法,正确的是()A.生态系统稳定性是指生态系统所具有的保持自身结构和功能相对稳定的能力B.生态系统中的负反馈调节只存在生物群落与无机环境之间C.生态系统自我调节能力的大小取决于其营养结构的复杂程度D.森林生态系统的稳定性高于草原生态系统的稳定性2.(2024·济南历城第二中学高三检测)自然灾害和人类活动能破坏自然生态系统,自然生态系统的恢复与重建需要利用恢复生态学的理论和技术。

下列关于生态系统稳定性的叙述,不正确的是()A.控制对生态系统的干扰程度有利于维持生态系统的稳定性B.恢复生态学主要是利用了生物群落演替理论,强调自我调节能力与生物的适应性C.减少捕食者和寄生生物的种类和数量可提高生态系统的稳定性D.生态系统恢复稳定后,群落的物种组成保持动态平衡3.(2024·江苏省前黄高级中学高三模拟)反馈调节是生命系统中最普遍的调节机制,下列有关叙述错误的是()A.干旱时,植物体内脱落酸含量增加,导致叶片气孔大量关闭,不属于反馈调节B.“先增先减者为被捕食者”这一种群数量动态变化与两种群间的反馈调节有关C.“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”属于激素的分级调节系统,与反馈调节无关D.反馈调节可分为正反馈调节和负反馈调节,负反馈调节是生态系统具有自我调节能力的基础4.研究者设计了一个养猪场废水处理系统,具体流程如图所示。

下列相关叙述错误的是()A.氧化塘中的植物、动物、细菌等全部生物共同构成生物群落B.氧化塘后部种植挺水植物,通过竞争有机物从而抑制藻类生长C.废水不能过量流入氧化塘,因为生态系统的自我调节能力是有限的D.废水流入厌氧池前,加水稀释处理可以防止微生物过度失水而死亡5.(2024·武汉高三模拟)如图为某河流生态系统受到生活污水(含大量有机物)轻度污染后的净化作用示意图。

生物选择性必修2《生物与环境》章末检测第3章生态系统及其稳定性一、选择题:本题共14小题,每小题2分,共28分。

每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1.下列有关生态系统成分的叙述,正确的是( C )A.自养生物都属于生产者,都含有叶绿体可以进行光合作用B.动物都是消费者,其中食肉动物为次级消费者C.分解者都是腐生生物,是生态系统不可缺少的成分D.非生物的物质和能量是指阳光、水、空气、细菌等解析:自养生物可以是光能自养,也可能是化能自养,都能把无机物转变成有机物,不一定都含叶绿体,如蓝细菌、硝化细菌;动物大多数属于消费者,有些动物如蜣螂、蚯蚓等是分解者,且食肉动物可能为次级消费者,也可能是更高级消费者;非生物的物质和能量是指阳光、水、空气、土壤等,细菌是生物成分,不属于非生物的物质和能量。

2.从生态系统的组成成分看,光合细菌和蚯蚓分别属于( B )A.生产者、消费者B.生产者、分解者C.分解者、消费者D.消费者、分解者解析:光合细菌为自养型微生物,属于生产者;蚯蚓为腐生动物,即营腐生生活,属于分解者。

3.下列关于生态系统能量流动的叙述,不正确的是( C )A.生产者固定的能量是光能或化学能B.自然生态系统中,生物数量金字塔存在倒置情形,能量金字塔则不存在C.与传统鱼塘相比,桑基鱼塘可显著提高不同营养级之间的能量传递效率D.在农田中除草、捉虫可使能量持续高效地流向对人类最有益的部分解析:生产者是自养型生物,包括能通过光合作用固定光能的绿色植物,能利用无机物氧化释放的化学能进行化能合成作用的微生物(如硝化细菌);自然生态系统中,生物数量金字塔存在倒置情形(即生物数量随营养级数的增加而增加),因能量流动逐级递减,所以能量金字塔不存在倒置情形;与传统鱼塘相比,桑基鱼塘可显著提高能量的利用率,但不能提高不同营养级之间的能量传递效率;在农田中除草、捉虫,是人为地调整能量流动的关系,可使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

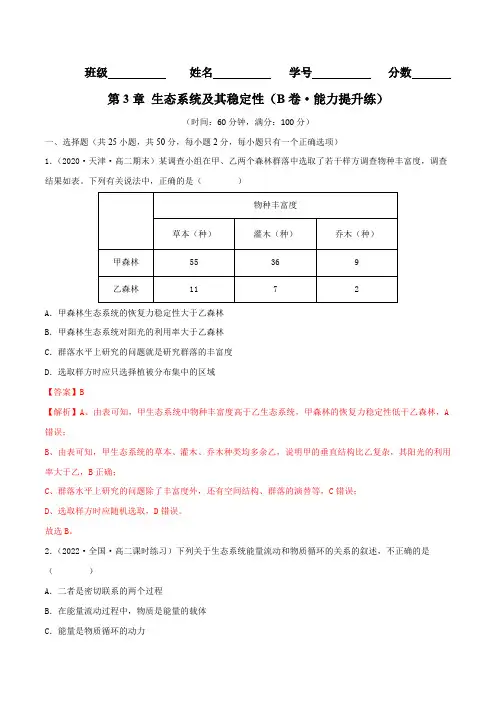

班级姓名学号分数第3章生态系统及其稳定性(B卷·能力提升练)(时间:60分钟,满分:100分)一、选择题(共25小题,共50分,每小题2分,每小题只有一个正确选项)1.(2020·天津·高二期末)某调查小组在甲、乙两个森林群落中选取了若干样方调查物种丰富度,调查结果如表。

下列有关说法中,正确的是()物种丰富度草本(种)灌木(种)乔木(种)甲森林55369乙森林1172A.甲森林生态系统的恢复力稳定性大于乙森林B.甲森林生态系统对阳光的利用率大于乙森林C.群落水平上研究的问题就是研究群落的丰富度D.选取样方时应只选择植被分布集中的区域【答案】B【解析】A、由表可知,甲生态系统中物种丰富度高于乙生态系统,甲森林的恢复力稳定性低于乙森林,A 错误;B、由表可知,甲生态系统的草本、灌木、乔木种类均多余乙,说明甲的垂直结构比乙复杂,其阳光的利用率大于乙,B正确;C、群落水平上研究的问题除了丰富度外,还有空间结构、群落的演替等,C错误;D、选取样方时应随机选取,D错误。

故选B。

2.(2022·全国·高二课时练习)下列关于生态系统能量流动和物质循环的关系的叙述,不正确的是()A.二者是密切联系的两个过程B.在能量流动过程中,物质是能量的载体C.能量是物质循环的动力D.从能量流动和物质循环的角度来看,生态系统是一个自给自足的系统【答案】D【解析】A、能量流动和物质循环是生态系统的两大功能,二者是同时进行的,彼此相互依存,不可分割,A正确;B、物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,B正确;C、能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返,C正确;D、生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能,对于生态系统的功能来讲,物质循环是可以自给自足的,而能量需要不断从外界获取,D错误。

故选D。

3.(2022·全国·高二课时练习)下图为某生态系统的部分物质循环简图,其中M表示非生物的物质和能量。

高一生物生态系统的稳定性和生态环境的保护试题答案及解析1.生态系统结构越复杂,其调节能力就越大,原因是 ( )①处于同一营养级的生物种类多②能量可通过不同的食物链传递到顶级③某营养级的部分生物减少或消失,可由该营养级的其他生物代替④能量流经各营养级时,是逐级递减的A.①②③④B.①②③C.①③④D.③④【答案】B【解析】生态系统调节能力主要受生态系统的物种丰富度和营养结构来结构,则处于同一营养级的生物种类多,相对的营养结构将越复杂,使其调节能力增强,故①正确;能量可通过不同的食物链传递到顶级,说明该生态系统的营养结构复杂,其调节能力强,故②正确;某营养级的部分生物减少或消失,可由该营养级的其他生物代替,说明该生态系统的营养结构复杂,其调节能力强,故③正确;能量流经各营养级时,是逐级递减的,这是能量流动的特点,不能说明生态系统的调节能力强弱,故④错误,所以B正确。

【考点】本题考查生态系统的调节能力的内容,意在考查考生对所学知识的理解并把握知识间的内在联系。

2.属于我们学习过的人类生存面临的问题之一的是A.粮食问题B.如何克隆人C.培养转基因植物D.培养转基因动物【答案】A【解析】粮食是人类生存的必需品,A正确;BCD都为现代生物技术,不是直接的人类生存问题,错。

【考点】人类生存的问题和现代生物技术的意义,意在考查考生理解所学知识的要点。

3.生物多样性的根本原因是()A.DNA具有多样性B.RNA具有多样性C.蛋白质具有多样性D.自然选择的结果【答案】B【解析】生物多样性的根本原因是DNA具有多样性,直接原因是蛋白质的多样性,A正确。

4.人类活动对生物多样性产生影响。

以下措施中,有利于保护生物多样性的是()。

A.大量引进外来物种,使当地生物群落中的物种更多样化B.禁止游人进入自然保护区的核心地区,让生物自然繁衍C.把沼泽地改造成农田,种植多种农作物,增加经济收入D.在亚热带林区大面积种植速生桉树,以增加林木生长量【答案】B【解析】大量引进外来物种,很可能引起生态危机,而破坏生物多样性。

高二生物生态系统及其稳定性试题答案及解析1.家里冰箱里常常会储存些新鲜的鱼肉、水果、蔬菜等食物,在这些食物里面滋生的细菌等多种微生物,它们共同组成了A.种群B.群落C.生态系统D.以上都不是【答案】D【解析】在一定的自然区域内,同种生物个体之间可以随机交配的属于同一个种群;不同种群在自然环境中占有不同的生态空间构成群落;不同种群之间通过能量流动、物质循环进行着信息传递构成生态系统。

可见冰箱里储存的鱼肉、水果、蔬菜,以及滋生的细菌并不能随机交配和进行能量流动。

D正确。

【考点】种群、群落、生态系统概念2.为防治荔枝蝽等植食性害虫,减少农药的使用,有人尝试在荔枝园的株间种植矮小的山绿豆。

对比研究荔枝—山绿豆复合种植园和荔枝单一种植园中各类昆虫所占的百分比,结果如下图。

请回答:(1)调查各类昆虫的种群密度不能都用样方法?理由是。

(2)据图分析,复合种植园中害虫明显减少,原因是的比例增加,通过等种间关系消灭害虫。

(3)山绿豆耐阴性好,营养丰富,可作为饲料,选它跟荔枝搭配种植,可提高生物群落对的利用率。

无论哪种种植模式,荔枝园里都要定期清除杂草,从能量流动的角度分析,其目的是。

(4)复合种植园中, 等属于生产者,腐生性昆虫属于。

与单一种植园相比,复合种植园生物的种类增加,因而其生态系统的结构更为复杂,抵抗力稳定性更高。

【答案】(1)因为有些昆虫活动能力强、活动范围广(2)肉食性和寄生性昆虫捕食和寄生(3)光能调整能量流动方向,使能量尽可能多地流向对人类有益的部分(4)荔枝、山绿豆、杂草分解者营养(食物网)【解析】样方法适用于植物和活动能力不强的动物(如:蚯蚓)。

对于有较强活动能力,而且身体微小的动物,不适于用样方法调查其种群密度。

(2)据图分析,复合种植园中肉食性和寄生性昆虫的比例增加,通过捕食和寄生等种间关系消灭害虫(植食性害虫),导致害虫明显减少。

(3)山绿豆和荔枝对光照要求不同,搭配种植能够充分利用光能,提高光能利用率。

人教版必修3第5章生态系统及其稳定性一、单选题1.下列措施能提高一个生态系统的抵抗力稳定性的息)A .减少捕食者和寄生者的数量B .使生产者和消费者的数量保持平衡C.增加适宜的物种数目D.限制生物群落的演替过程2.下图为生态系统中部分能量流动情况示意图,①②③④⑤⑥各代表一定能量,有关叙述正确的是A .从能量关系看①二②+⑤B.⑥都属于初级消费者的同化量C.分解者获得的能量最少D .③/②代表初级消费者流入次级消费者的能量传递效率3.下图表示生态系统四种成分之间的关系,下列相关叙述中正确的息)[士,二乙------ 应A.甲和乙所包含的所有种群构成群落B .乙1的同化量越大,流向乙2的能量就越少C .丙不一定是原核生物D.丁的含量增加将导致臭氧层被破坏4.下列做法中,有利于保护生态系统稳定性的息)A.向一个湖泊引入水葫芦B .封山育林,减少人为干扰C.捕捉农田里的蛇D .为了杀灭害虫,大量喷施农药5.如图为自然界碳循环的示意图,图中与生态系统抵抗力稳定性密切相关的标号为()A .②③⑥B .④C .⑧D .①⑤⑦6.以下现象属于生态系统行为信息起作用的是()A .蝙蝠的“回声定位”B .萤火虫发光C.蚊子飞行时发出的声音D .雄鸟的“求偶炫耀”7.生态系统的信息传递不可能发生在()A.细胞与细胞之间8.种群内部个体与个体之间C .种群与种群之间D.生物与无机环境之间8.如图是某生态系统的食物网的示意图,要使最高营养级生物的产量最高,把能量集中引向最高营养级的食物链和生物E和C之间的关系分别是()A . A T B—C—E,捕食和竞争B . A T B—E,竞争和捕食C . A-D,竞争D . A T E—C,捕食和竞争9.下面的图1为生态系统的碳循环示意图,其中甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分;图2曲线表示某生态系统中3个不同种群的生长和繁衍情况,且已知种群1为自养生物,三个种群间存在捕食关系。

高二生物生态系统的稳定性和生态环境的保护试题答案及解析1.下列关于生态系统稳定性的说法,错误的是()A.并不是所有的生态系统都具有恢复力稳定性B.生态系统的稳定性表现在抵抗力稳定性和恢复力稳定性这两个方面C.外界干扰刚产生时,主要是抵抗力稳定性起作用D.某生态系统中,种群内个体数目的多少并不能说明其稳定性的大小【答案】A【解析】生态系统的稳定性分为抵抗力稳定性和恢复力稳定性,所有的生态系统都具有,A错误,B正确;外界干扰刚产生时,主要是抵抗力稳定性起作用,C正确;抵抗力稳定性的高低与生态系统的自我调节能力有关,自我调节能力和生态系统的营养结构和生物种类有关,D正确。

【考点】本题考查生态系统稳定性的知识。

意在考查能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

2.生态系统的自我调节能力取决于:A.生产者和消费者的数量B.生态系统营养结构的复杂程度C.非生物的物质和能量水平D.生产者和分解者的数量及种类【答案】B【解析】一般来说,生态系统中的生物组分越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越强,故B正确。

【考点】本题考查生态系统的稳定性的有关知识,意在考查考生识记能力和理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

3.我国西部因历史和气候的原因,生态环境较差。

在西部大开发过程中,为实现经济的可持续发展,首先应考虑( )A.发展水土保持型生态农业,以保护和改善西部的生态环境B.控制人口的过快增长,以减轻人类对环境的压力C.治理严重的水污染,从而解决水资源短缺问题D.发展乡镇企业,增加收入,以解决经济发展过程中必然造成的环境污染问题【答案】A【解析】由题目可以看出,西部的问题在于“生态环境较差”,所以在开发时,首先考虑的应该是改善其生态环境。

4.每年的7月11日被定为“世界人口日”,人口问题越来越受到国际社会的重视。

下图表示三种可能的人口增长曲线,请回答下列问题。

(1)16世纪以来,世界人口增长表现为图中a曲线,人口剧增带来的严重后果有。

高考生物专题《生态系统的稳定性》真题练习含答案1.下列关于生态系统稳定性的叙述,错误的是()A.生态系统的自我调节能力主要是通过负反馈调节来实现的B.同等强度干扰下,草原生态系统比沙漠生态系统恢复的速度慢C.北极苔原生态系统,保持和恢复稳态的能力都很低D.一定量的物质和能量输入是维持城市生态系统稳定的关键答案:B解析:负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础,即生态系统的自我调节能力主要是通过负反馈调节来实现的,A正确;同等强度干扰下,因为沙漠生态系统环境比较恶劣,故虽然物种组成简单,但恢复力稳定性仍然比草原低,故同等强度干扰下,草原生态系统比沙漠生态系统恢复的速度快,B错误;北极苔原生态系统由于营养结构简单、环境条件恶劣,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很低,C正确;城市生态系统属于人工生态系统,故一定量的物质和能量输入是维持城市生态系统稳定的关键,D正确。

2.[2024·福建南平联考]为助力“美丽乡村”建设,科研人员先后向已被污染的水体中引入以藻类为食的某些贝类,引种芦苇、香蒲等水生植物,以及放养植食性鱼类等。

经过一段时间,该水体基本实现了“水清”“景美”“鱼肥”的治理目标。

下列相关叙述错误的是()A.水体受污染后,其自我净化能力和抵抗力稳定性都可能下降B.治理后,生物群落的空间结构发生变化、生物多样性提高C.放养植食性鱼类会改变水体生态系统能量流动的关系D.水体生态系统维持正常的功能不需要补充外来物质和能量答案:D解析:水体受污染后,生态系统的物种数量可能减少,其自我净化能力和抵抗力稳定性都可能下降,A正确;治理后,由于引入以藻类为食的某些贝类,引种芦苇、香蒲等水生植物,以及放养植食性鱼类等,增加了物种的数量,故生物群落的空间结构发生变化、生物多样性提高,B正确;植食性鱼类可以水中的浮游植物为食,这样,浮游植物中的能量就流向鱼类,即改变了水体生态系统能量流动关系,C正确;能量在流动过程中逐级递减,因此生态系统维持正常的功能需要不断得到来自系统外的能量,D错误。

浙教版中考科学一轮复习生态系统及其稳定性生态系统的结构、食物链、生态系统稳定性【同步练习】一.选择题1.(2022·四川资阳中考真题)如图是乡村振兴项目所建立的人工生态系统——“桑基鱼塘”,对该系统的叙述正确的是()A.桑树和蚕是该生态系统的生产者B.蚕能促进该生态系统中的物质循环C.该生态系统的生物部分只包括鱼塘中的全部植物和动物D.该生态系统中的一条食物链可表示为:桑树→蚕→蚕粪→鱼【答案】B【解析】A.桑树是该生态系统的生产者,蚕是消费者,A错误。

B.蚕等动物通过呼吸作用将体内的一部分有机物分解成无机物,体现了动物在自然界中的作用是促进生态系统的物质循环,B正确。

C.该生态系统的生物部分包括鱼塘中的全部植物、动物和其他生物,C错误。

D.在生态系统中,生产者与消费者、消费者与消费者之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫食物链。

结合题图可知,该生态系统中的一条食物链可表示为:桑树→蚕,D 错误。

故选B。

2.(山东威海·中考真题)如图为小哲同学制作的生态瓶,它是不是生态系统呢?下列从生态系统组成角度的分析判断,正确的是()A.生态瓶中生物种类少,不是生态系统B.生态瓶中生物数量少,不是生态系统C.生态瓶中包含植物、动物和微生物,是生态系统D.生态瓶中包括生物部分和非生物部分,是生态系统【答案】D【分析】在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一的整体叫做生态系统;解答该题应从生态系统的组成方面考虑。

【解析】生态瓶中除了具有生产者(水草)和消费者(小鱼)外,在河沙里还含有细菌和真菌,它们是生态瓶中的分解者,该生态瓶中的非生物因素除了空气和土壤外,还具有温度、水、阳光等因素,可见生态瓶包括生物部分和非生物部分,是生态系统,因此ABC 错误,D正确。

故选D。

3.(2022·山东青岛·统考中考真题)小王同学依据所学知识,绘制了生态系统各成分关系示意图。

下列对图示的分析符合生物学事实的是()A.乙通过①过程将二氧化碳合成有机物B.通过捕食,乙的能量全部进入丙体内C.图中生物之间可以构成2条食物链D.丁体内的能量最终来源于乙【答案】A【解析】A.图中乙生产者通过①过程,吸收二氧化碳,合成有机物,将光能转化为化学能,固定在有机物中,A符合题意。

生态系统及其稳定性试题一、单项选择题1.下列关于生态系统的叙述中,错误的是()A.生态系统的结构由生产者、消费者和分解者三种成分组成B.生态系统中的能量最终都以热量形式散发到大气中C.森林生态系统的自动调节能力大于草原生态系统D.生态系统的物质循环是通过食物链、食物网这种渠道进行的2.下列生物中,从生态学角度看属于生产者,从细胞学角度看属于原核生物的是()A.酵母菌B.水稻C.大肠杆菌D.蓝藻3.下列哪一生态系统的抵抗力稳定性最低()A.温带草原生态系统B.北极冻原生态系统C.热带雨林生态系统D.北方针叶林生态系统4.下图是我国北方处于平衡状态的某森林生态系统的碳循环示意图,箭头表示碳传递方向,字母表示碳传递途径。

下列各项叙述不正确的是()A.碳从植物体流入动物体的主要形式是有机物B.a途径是通过光合作用实现的,b、d、g途径是通过呼吸作用实现的C.碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行D.如果上图中的字母表示碳元素传递的数量,则夏季a、b、c、e之间的关系可表示为a=b+c+e5.在一个生态系统中,A种群有50个个体,B种群有500个个体,C种群有5000个个体,D种群有10000个个体,则它们的捕食关系是()A.A→B→C→D B.D→C→B→A C.C→D→B→A D.不能确定6.下图中的甲、乙、丙分别表示一个食物链中不同营养级间能量的最高传递效率,它们之间的关系是()生产者\s\up17(甲(甲)初级消费者\s\up17(乙(乙)次级消费者\s\up17(丙(丙)三级消费者A.甲=丙+乙B.甲<乙<丙C.甲=乙=丙D.甲>乙>丙7.下图是某森林生态系统物质和能量流向示意图,h、i、j、k表示不同用途的有机物( j是未利用部分),方框大小表示使用量,下列叙述正确的是( )A.进入该生态系统的CO2量与各h产生的CO2总量相等B.生产者i的量大于被初级消费者同化有机物的量C.流向分解者的k可被生产者直接吸收利用D.流经该生态系统的物质和能量可循环利用8.某生态系统中存在如右图所示的食物网,如将C的食物比例由A∶B= 1∶1调整为2∶1,能量传递效率按10%计算,该生态系统能承载C的数量是原来的( )A.1.875倍B.1.375倍C.1.273倍D.0.575倍9.“9·11”事件后,美国国会议员又遭到“炭疽热”的侵扰。

请分析“炭疽热”的病原体属于生态系统的何种成分()A.生产者B.消费者C.分解者D.以上都不是10.如图表示某种生态系统中4种成分之间的关系,以下相关叙述中正确的是 ( )A.甲和乙所包含的所有种群构成群落B.乙1的同化量越大,流向乙2的能量就越少C.丁的CO2含量增加将导致臭氧层被破坏D.丙不一定是原核生物11.下图为某生态系统部分物质循环的简图,其中M表示非生物的物质和能量,下列各项叙述正确的是()A.若M为大气中的CO2,则碳元素在图中①②③④过程中均以CO2的形式传递B.若M为大气中的N2,则②过程不存在,①过程表示固氮蓝藻的固氮作用C.若M为大气中的SO2,则图解可表示硫循环,造成酸雨的主要原因是③过程的加剧D.若M为无机环境中的能量,则①的能量值为②与③对应的能量值之和12.对一个受到轻度农药污染的湖泊进行调查,测得该湖泊内具有食物链关系的甲、乙、丙、丁4个生物种群所同化的总能量如下表:根据上表的信息,判断下列哪一项是正确的() A.从4个种群的营养关系上,它们之间只能形成一条食物链B.除甲种群外,其他3个种群的同化作用方式都属于异养型C.按照生物的富集原理,丁种群体内的农药残留量是最多的D.因捕食引起的竞争关系,可能涉及乙、甲、丁三个种群13.在一条有5个营养级的食物链中,若第五营养级的生物体重增加1 kg,理论上至少要消耗第一营养级的生物量为()A. 25 kgB. 125 kgC. 625 kgD. 3125 kg14.下列不属于生态系统中分解者的是()A.硝化细菌B.蘑菇C.酵母菌D.霉菌15.“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生”,主要说明了草原的( )A.恢复力稳定性较强B.抵抗力稳定性较强C.恢复力稳定性较弱D.抵抗力稳定性较弱16.螳螂捕蝉,黄雀在后”。

此成语所隐含的食物链具有的营养级数至少为()A.2个B.3个C.4个D.5个17.在一个多变的生态系统中,生存机会最多种群是()A.个体最大的种群B.个体最小的种群C.个体差异最少的种群D.个体差异最多的种群18.下图为生态系统中部分能量流动情况示意图,①②③④⑤⑥各代表一定能量,下列有关叙述正确的是( )A.从能量关系来看①=②+⑤B.⑥都属于初级消费者的同化量C.分解者获得的能量最少D.③/②代表初级消费者流入次级消费者的能量传递效率19.以下关于生态系统的叙述中,正确的是()A.一种蜣螂专以象粪为食,则该种蜣螂最多能获取大象所同化能量的20%B.当狼捕食兔子并同化为自身的有机物时,能量就从第一营养级流入第二营养级C.使用粪便作肥料,其中的能量可以流向农作物,从而实现对能量的多级利用D.城市生态系统是人类建造的人工生态系统,会强烈干扰其它生态系统20.下图表示在某生态系统中,a、b、c三个种群数量变化相互关系,下列描述正确的是()A.a肯定是生产者,b肯定是初级消费者B.a→b→c构成一条食物链C.a与b、b与c为捕食关系D.a与c为竞争关系21.如果一个人的食物有1/2来自绿色植物,1/4来自小型肉食动物,1/4来自羊肉,假如传递效率为10%。

那么该人每增加1千克体重,约消耗植物()A.10千克B.280千克C.100千克D.28千克22.大象是植食性动物,有一种螳螂则专以象粪为食。

设一大象在某段时间内所同化的能量为107kJ,则这部分能量中可流入螳螂体内的约为()A.0 B.106kJ C.2×106kJ D.106kJ~2×106kJ23.在一条食物链中,共含有三个营养级。

若每个营养级每日每小时的耗氧量如图中曲线所示,则曲线a、b、c所反映的营养级依次是( )A.第三营养级、第二营养级、第一营养级B.第三营养级、第一营养级、第二营养级C.第二营养级、第三营养级、第一营养级D.第一营养级、第二营养级、第三营养级24.如下图所示的是硅藻和一些非生物因素季节的变化,数据来自北温带海洋的上层,以下哪项对图的解释是正确的()A.提高光照强度破坏了硅藻B.硅藻数量增加会降低硝酸盐的量C.光照强度提高增加了分解者的活力,其结果是养分降低D.硅藻数量下降导致养分降低25.在一个阴湿低洼草丛中,有一堆长满苔藓的腐木。

其中聚集着蚂蚁、蚯蚓、蜘蛛、老鼠等动物,下面有关对阴湿低洼草丛及其生物的叙述,不正确的是( )A.阴湿低洼草丛是一个生态系统B.阴湿低洼草丛中的生物是一个群落C.阴湿低洼草丛中的某种蚯蚓是一个种群D.阴湿低洼草丛中的动物是一个群落26.在生态系统中,连接生物和无机环境的两个重要组成成分是( )A.生产者和非生物成分B.消费者和有机物质C.生产者和消费者D.生产者和分解者27.研究某水域生态系统中藻类(假设是唯一生产者)固定太阳能的状况,可先把藻类从已知水体中过滤出来,测定藻类的生物量,并据此推算出该生态系统中藻类光合作用固定的太阳能。

以下叙述正确的是( ) A.生态系统在光照强度适宜时,可成倍提高能量流动的传递效率B.藻类细胞中所含色素的种类和比例与水域深度无关C.藻类固定太阳能的同时不一定都伴随物质循环发生D.流经该生态系统的总能量取决于藻类所固定的太阳能28.在一个生态系统中,某草食动物同化的能量等于() A.生产者固定的太阳能总量减去生产者的呼吸量B.被草食动物吃了的植物所含的全部能量C.被草食动物吃了的植物所含的能量减去粪便等内的能量D.用于草食动物的生长、发育、繁殖等生命活动所需的能量29.烟草植株受到蛾类幼虫攻击时,能够产生和释放一种可挥发的化学物质,其目的是()A.告知同种的其他植株,让其产生有毒物质B.夜间能够驱除活动的雌蛾C.白天吸引蛾幼虫的天敌来捕食幼虫D.包括B、C两项30.森林生态系统和草原生态系统比较()A.前者抵抗力稳定性强,后者恢复力稳定性强B.前者恢复力稳定性强,后者抵抗力稳定性强C.前者的恢复力稳定性高于后者D.后者的抵抗力稳定性高于前者二、填空题31.下图是某人工鱼塘生态系统能量流动过程中部分环节涉及的能量值(单位为103kJ/m2·y)。

据图回答下列问题(1)图中①代表的生理过程是______________,图中②代表的能量主要以__________形式贮存。

(2)该生态系统中生产者固定的总能量是_________kJ/m^2•y。

(3)能量从该生态系统的第二营养级到第三营养级传递的效率为__________。

(4)试分析图中植食动物、肉食动物和顶位肉食动物随营养级的升高需要的有机物输入越来越多的原因_______________________________________。

32.下图表示某生态系统的能量锥体图,P为生产者,Q1为初级消费者,Q2为次级消费者。

B图是将A图中的各营养级所含有的能量进行分类剖析,图中a、a1、a2表示上一年留下来的能量(假设它不被下一营养级利用),e、e1、e2表示呼吸消耗量。

据图回答。

(1)如设种群Q1、Q2的个体数为N1、N2,平均每个个体所占的能量为W1、W2,那么,N1·W1、与N2·W2之间的关系是。

(2)每年流入这个生态系统的总能量是(用B图中的英文字母表示)。

(3)B图中的b1和d1表示。

(4)若P和Q同化作用固定能量的总量分别为480J/(cm2·a)和72 J/(cm2·a),生物体内贮存的能量分别为200J/(cm2·a)和24J/(cm2·a)。

那么,能量从P传递到Q的效率为33.江苏某农户创建的冬季生态型种植养殖模式如下图所示,请据图回答下列问题。

(1)牛棚内产生的_________可扩散进入蔬菜大棚,提高蔬菜大棚,提高蔬菜的光合效率;蔬菜光合作用产生的__________可扩散进入牛棚。

(2)秸杆除了作为牛的饲料外,还可与牛粪混合堆入进行发酵,腐熟的产物肥效提高,这是因为。

这种肥料用物蔬菜栽培可以提高蔬菜产量。

(3)在牛的品系、饲料品种和用量不变的条件下,采用这种养殖模式,牛的生长速率明显提高,其主要原因是。

(4)牛棚保温所需的热能来源于牛身散热、地热、___________和__________。

(5)从生态系统主要功能的角度分析,这种种植养殖模式较好地实现了__________________。