中国石油企业海外并购历程及特点学习资料

- 格式:docx

- 大小:67.77 KB

- 文档页数:9

中国企业跨国并购的发展历程、主要特征和发展趋势分析(一)中国企业跨国并购的发展历程自改革开放以来,我国一大批企业开始迅速的崛起,并快速的进行发展,在这样的情况下,我国企业的竞争力和国家的综合国力,也开始在现实情况下,显著的进行了增强。

目前,中国已经是国际第二大经济体,毫无疑问,这一成绩的取得,在很大的程度上,是因为我国企业的发展速度。

而在我国企业的发展过程中,跨国并购无疑发挥了巨大的作用,通过跨国并购,能够直接的帮助我国企业,增强自身的盈利能力,提高核心竞争力,最终,实现资源整合,完成产业升级。

总的来说,中国企业进行跨国并购已经是企业在发展过程中存在的一大趋势。

从其实际的发展历程来看,改革开放以后,中国企业跨国并购得到了初步的发展,其往往是由一家具备竞争优势的企业,用现金或者有价的证券,对国外另一家企业或者多家企业的资产或股票进行购买,从而在一定程度上,获得对这一企业的全部资产(或某项资产)的所有权。

按照我的理解,对于那些寻求扩张的中国企业来说,其往往会面临着内部扩张的选择,内部扩张在实际情况下,往往需要经过一个缓慢的过程,而通过跨国并购,则可以迅速的达到预期的目标。

1990年左右,由于长期的历史原因,在参与跨国并购的中国企业中,国有企业往往占有着较大的比重,在这种具体的情况下,政府也就直接的变成了进行具体决策的主体,而参与到跨国并购中的企业则不能更好的自主决策,这也就直接的反映出了一点问题,那就是,在我国现有的经济形势下,政府如果在实际情况下对其进行了介入,就势必会直接的导致中国企业的跨国并购,存在着一定的非经济性。

此外,由于政府的角色定位,能够对中国企业跨国并购起到核心作用,因此,按照我的理解,企业往往并不能够较好的具备运作主导权,而政府的强制行为,也会使得并购双方,基本都很难在实际情况下达成共识,因此,在后续的整合经营过程中,出现矛盾摩擦是十分常见的事。

到了2008年之后,政府对中国企业跨国并购的干涉程度降低,但是,中国企业往往会在相关的发展过程中,直接的陷入到规模经济与多元投资的误区当中,从而为了追求企业规模的扩大,而不断的进行盲目扩张,最终,导致相关的定位不明确,犯下战略决策上的失误。

中外石油企业并购与竞争跨国石油公司并购的发展历程从第一次世界大战到1972年,石油公司的并购主要体现为以石油“七姊妹”(埃克森石油公司、壳牌石油公司、英国石油公司、海湾石油公司、德士古石油公司、飞马石油公司和加州美孚石油公司)为主的西方石油公司在国家政治、军事力量的支持下对发展中国家油田开采权的掠夺,逐步建立起一个长期统治世界的石油垄断体系。

20世纪80年代以来,随着国际直接投资管制和行业限制的放松,外国控股最高比例的提高,跨国并购变得简便易行。

同时,金融市场的自由化,为跨国公司开展跨国并购提供了各种各样灵活的融资渠道。

正是在这种背景下,跨国石油公司掀起了以强强并购为重要特征的并购浪潮,其跨国并购的规模之大,范围之广,资本之巨,都是前所未有的。

20世纪90年代以来,石油业内从老牌的埃克森、英国石油等石油巨头,到一些大中型的一体化石油公司、独立公司乃至石油技术服务公司,都纷纷通过并购手段来调整业务结构和组织结构,提高竞争力。

强大的竞争压力促使中型石油公司也加入到并购浪潮中来。

由大型石油公司为主角转向中型石油公司为主角的合并,成为2001年世界石油公司的并购案的新特点。

菲利普斯石油公司和大陆石油公司以股权交易方式进行的合并案例使其成为继埃克森美孚和雪佛龙德士古之后的美国第三大石油公司。

2005年8月,中国海洋石油有限公司因为美国政府干预等原因被迫退出收购美国第九大石油公司优尼科公司竞争,而美国的石油巨头雪佛龙德士古(全球500强第11位)则成功收购优尼科公司。

这一总价184亿美元的现金-股票交易,成为近年来国际石油市场最大的并购案之一,对整个世界石油业产生巨大的战略影响。

自2002年科诺科和菲利普斯以152亿美元合并后,石油业并购沉寂下来。

这次雪佛龙收购优尼科,可能带动石油业新一轮兼并的浪潮。

通过这一系列合并案,世界石油市场的主角以新的面孔出现在世人面前,“七姊妹”演变为五巨头(埃克森美孚、壳牌、BP、雪佛龙德士古、道达尔菲纳埃尔夫)超大型石油公司的力量得到进一步加强,其对石油行业的全方位控制日益加深,未来这种局面只会进一步强化。

中石油并购新加坡石油一、公司背景2009年5月24日,中国石油天然气股份有限公司(简称中石油)发布公告称,已经与新加坡吉宝公司达成收购协议,以总价约70亿人民币收购后者所持有的新加坡石油公司(简称新加坡石油)45.51%的股份(库存股除外),每股售价6.25新加坡元,交易溢价约24%。

与中石油历次并购钟情于上游油气资源不同,本次并购对象——新加坡石油的核心资源在炼化和贸易等下游业务,这表明这家石油公司欲借助这一下游平台和新加坡这个“海上十字路口”,以增强其在亚洲乃至世界市场的话语权。

1、中石油的基本情况中国石油天然气集团公司(简称中国石油集团,英文缩写:CNPC)是由中央直接管理的国有特大型央企,根据国务院机构改革方案,于1998年7月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团,系国家授权投资的机构和国家控股公司,是实行上下游、内外贸、产销一体化、按照现代企业制度运作,跨地区、跨行业、跨国经营的综合性石油公司。

2004年国内生产原油11176.1万吨,生产天然气286.6亿立方米,加工原油11077.5万吨;同时在海外获取权益原油产量1642.3万吨、天然气产量25.9亿立方米。

全年实现销售收入5707亿元,实现利润1289亿元,实现利润在国内企业中位居榜首。

作为中国境内最大的原油、天然气生产、供应商,中国石油集团业务涉及石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石油工程技术服务、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域,在中国石油、天然气生产、加工和市场中占据主导地位。

2008年,中国石油在美国《石油情报周刊》世界50家大石油公司综合排名中,位居第5位,在美国《财富》杂志2011年世界500强公司排名中居第6位,在《巴菲特杂志》2009年中国上市公司百强评选中,荣获“中国25家最受尊敬上市公司全明星奖”第一名。

在“2011中国企业500强”中,以营业收入14654.15亿元人民币列第2位。

中石化收购瑞士Addax石油公司案例分析2009年8月18日,中国石化集团宣布已通过旗下中石化国际勘探公司(SIPC)与瑞士石油公司Addax公司达成购买决定性协议。

中国石化表示,已同意以每股52.8加元,总价82.7亿加元(约合人民币511亿元)成功收购瑞士Addax Petroleum Corp.全部股份。

该交易是中石化的一个重要战略举措,中石化不仅可以藉此控制在伊拉克大型油田的业务,还可以涉足勘探前景较好的尼日利亚和加蓬海上油田。

一,并购背景。

20 世纪40 年代以来,随着世界经济的增长和科学技术的进步,石油和天然气工业获得迅速发展,已成为主要的能源,并在经济中占有举足轻重的地位。

该行业是一个资金投入高度集中的行业,同时也是一个高风险的投资领域。

国外大型石油公司基本都是上下游一体化、业务遍布全球的跨国公司。

因为全球经济发展的不均衡性,大石油公司在不同国家或地区的投资回报水平也各不相同,这就决定了国际石油公司要加速全球化脚步和跨国并购行动。

对于中国而言,石油工业是国民经济的重要基础产业。

目前,中国成为仅次于美国的全球第二大石油消耗国,10 年前中国进口石油占整体石油需求的比例仅占6%,现在已经提高到1/3,到2020 年预期将有60% 的石油都必须来自进口,因此,石油的供应已经成为影响我国经济发展的瓶颈。

1999 年起开始上涨的石油价格也使得世界石油市场出现新的局面。

世界石油工业的改革进一步深入,包括国家石油公司的重组和国际石油公司的兼并收购浪潮;同时,随着WTO 的加入,中国市场的逐步开放,尤其是2006 年12 月12日的入世5 周年纪念日后,中国石油企业将面临外国石油企业的更多挑战和竞争。

2009年是中国石油发展极不寻常的一年。

全球经济危机的阴影依然笼罩在各个国家的大街小巷,各行各业,而在资源领域,中石油、中石化双雄在全球范围内掀起了中国企业的并购风潮,也给世界经济创造了一个又一个令人瞠目结舌的天价并购。

中⽯油并购PK公司资料讲解中⽯油并购PK公司案例分析报告课程名称:经典财务管理案例分析班级:财务管理⼆班学号:0954400209姓名:陈苗苗指导⽼师:张帆⼀.基本理论1.并购的概念并购(Merger and Acquisition,即M&A)的内涵⾮常⼴泛,⼀般是指兼并(Merger)和收购(Acquisition)。

兼并—⼜称吸收合并,即两种不同事物,因故合并成⼀体。

指两家或者更多的独⽴企业,公司合并组成⼀家企业,通常由⼀家占优势的公司吸收⼀家或者多家公司。

收购—指⼀家企业⽤现⾦或者有价证券购买另⼀家企业的股票或者资产,以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有权,或对该企业的控制权。

与并购意义相关的另⼀个概念是合并(Consolidation)——是指两个或两个以上的企业合并成为⼀个新的企业,合并完成后,多个法⼈变成⼀个法⼈。

中⽯油并购PK公司属于并购中的收购。

2.并购的动因产⽣并购⾏为最基本的动机就是寻求企业的发展。

寻求扩张的企业⾯临着内部扩张和通过并购发展两种选择。

内部扩张可能是⼀个缓慢⽽不确定的过程,通过并购发展则要迅速的多,尽管它会带来⾃⾝的不确定性。

具体到理论⽅⾯,并购的最常见的动机就是——协同效应(Synergy)。

并购交易的⽀持者通常会以达成某种协同效应作为⽀付特定并购价格的理由。

并购产⽣的协同效应包括——经营协同效应(Operating Synergy)和财务协同效应(Financial Synergy)。

在具体实务中,并购的动因,归纳起来主要有以下⼏类:1.扩⼤⽣产经营规模,降低成本费⽤2.提⾼市场份额,提升⾏业战略地位3.取得充⾜廉价的⽣产原料和劳动⼒,增强企业的竞争⼒4.实施品牌经营战略,提⾼企业的知名度,以获取超额利润5.为实现公司发展的战略,通过并购取得先进的⽣产技术,管理经验,经营⽹络,专业⼈才等各类资源6.通过收购跨⼊新的⾏业,实施多元化战略,分散投资风险3.并购的风险:企业并购后可以产⽣协同效应,可以合理配置资源,可以减少内部竞争等多⽅⾯有利于企业发展的优势,但也存在⼤量风险,尤其财务风险最为突出。

石油海外并购的主要特点是什么特点一,私募基金等非传统上游油气工业背景的交易主体表现抢眼。

特点二,国际石油巨头并购交易“买卖两端”保持均衡。

特点三,大中型国际石油公司完成交易金额出现大幅增长。

特点四,国家石油公司再次成为全球油气资源并购市场上的“净卖家”。

热门城市:青白江区律师相城区律师滕州市律师麻城市律师长兴县律师从化市律师荥阳市律师南康律师随着中国经济的快速发展,以及各国企业直接的交流活动,石油的海外并购已经是常见的活动,同时企业海外并购是一个复杂的过程,整个过程所涉及的内容较多。

那么目前▲石油海外并购的主要特点是什么呢?下面365小编为您详细介绍。

▲石油海外并购的主要特点:根据公开报道分析,过去20年间,以中国石油、中国石化、中国海油为主体的中国企业共进行海外油气并购约155宗,不含并购后投资的签约金额累计约1318亿美元。

其中:1993-2006年约77宗,签约金额累计约200亿美元;2007-2012年共78宗,签约金额累计约1 118亿美元。

▲综合分析,石油海外并购的交易主要呈现如下特点。

▲1)按收购主体分,中国石油、中国石化、中国海油三大石油央企合计并购支出1182亿美元,占比89.68%。

其中,中国石油、中国石化均为60宗,累计签约金额分别为241亿美元、545亿美元,分别占比18.3%、41.3%;中国海油20余宗,累计金额396亿美元,占比约30%;中化集团5宗,累计金额54亿美元,占比约4.1%;中投公司、中信集团等其他中国企业合计约10宗,累计金额约82亿美元,占比约6.3%。

▲2)按油气资产所在地区分,以北美地区占比最高,其次为南美、中亚俄罗斯(含中东)、非洲、亚太地区及欧洲。

20年间,中国企业的海外并购已涉及全球主要油气资源区,但按照签约金额分类,北美地区为440亿美元,占比约33%;南美238亿美元,占比约18%;中亚俄罗斯(含中东)累计金额约215亿美元,占比16%;非洲200亿美元,占比约15%;亚太地区累计金额143亿美元,占比约11%;欧洲和其他地区82亿美元,占比约7%。

1993年,中海油花了1600万美元,从美国阿科国际油气公司买下其印尼马六甲区块358%的权益,一举成为该区块的最大股东,这也标志着中国三大油公司海外收购大幕徐徐开启。

弹指之间,中国石油公司的海外发展已历20个年头。

1998年到2001年期间,中国的石油公司海外并购达到第一次高峰,亚洲金融危机爆发,国际油价最低跌到10美元/桶上下,外国油气公司调整战略,出售资产,中海油就是在此背景下,从西班牙Repsol、日本、美国三家公司手中购买了位于印尼苏门答腊的油气区块,该地区也成为中海油最大的海外基地。

中石油亦是在此期间,不断在原苏丹地区深耕细作,令其成为中国海外石油开发的重要基地。

2008年金融危机波及全球,中国的石油公司迎来了第二次海外并购高峰。

这次,政府释放出了明确的鼓励信号。

成立于当年的中国国家能源局,在年初召开的第一次全国能源工作会议上鼓励企业积极参与境外油气领域的资产并购。

当年7月,WTI油价创下每桶147美元的历史纪录,三个月后又跌去过半,至10月底跌至60多美元/桶,随后金融危机袭来,国际石油公司剥离“尾巴资产”应对,但中国公司的收购思路已悄然转变。

走向多元化中国公司不再满足于收购区块,享有部分权益,而是将目光转向了直接的公司并购。

收购金额则加速上升,从最初的几千万到现今的几十亿、上百亿美元的收购,令世界震惊。

根据中石油发布的《2011年国内外油气行业发展报告》,在2011年全球油气并购市场交易金额同比下降逾三成的情况下,中国公司的海外并购金额高达200亿美元,其中中石化连续第二年并购金额超过100亿美元。

中海油于今年7月23日宣布的加拿大尼克森收购案,金额更是高达151亿美元(不含43亿美元债务承担)。

从传统油气资源,再到非常规的油砂、页岩气,中国的石油公司的收购路径也在改变。

根据中石油的油气报告,2011年,中国公司收购的页岩气、油砂等非常规项目以及深海资产,占总收购金额的七成以上。

a股企业海外并购失败案例2012年,中石化宣布以150亿美元收购加拿大石油公司诺华石油的资产,这被视为中国企业迄今为止在海外的最大一笔并购交易。

中石化希望通过收购诺华石油的资产,能够实现扩大国际业务规模、推动国际化战略的目标。

然而,这笔交易最终以失败告终,中石化损失了数百亿美元。

一、并购背景1. 中石化的海外并购历程中石化是中国石油化工集团公司的主要子公司,是中国最大的石油公司之一,也是全球最大的石化企业之一。

自2000年代初以来,中石化开始大举向海外发展,积极进行海外并购,以实现国际化战略目标。

2. 诺华石油的资产诺华石油是加拿大最大的石油公司之一,拥有大量石油和天然气资源,主要业务涉及勘探、开发、生产、销售石油和天然气等领域。

3. 并购意图中石化希望通过收购诺华石油的资产,进一步扩大在全球石油市场的份额,提升自身品牌影响力和国际竞争力。

二、并购过程1. 收购方案中石化提出收购诺华石油100%股权,总价值150亿美元。

该交易被认为是中国企业在海外并购史上最大的一笔。

2. 谈判过程中石化和诺华石油就收购事宜进行了长时间的谈判,双方就收购价格、资产规模、合作模式等方面展开充分的讨论。

3. 签署协议最终,中石化和诺华石油达成一致,签署了收购协议。

根据协议,中石化将以现金支付150亿美元,获取诺华石油全部资产。

三、并购失败原因1. 石油价格波动自2012年至2014年,全球石油价格不断波动,大幅下跌。

这导致中石化收购诺华石油的资产后,面临石油市场的巨大压力。

2. 资产估值不准确中石化在收购诺华石油之前,并未进行充分的尽职调查,对于诺华石油的资产估值不准确。

实际上,诺华石油拥有的石油和天然气资源规模被高估了。

3. 经营管理困难中石化作为中国国有石油公司,与诺华石油的经营管理模式存在较大差异,导致收购后的整合困难。

中石化未能有效地管理诺华石油的资产,导致产能利用率低下。

4. 政治风险中石化收购诺华石油的过程中,受到了加拿大政府的监管和审查,政治风险较高。

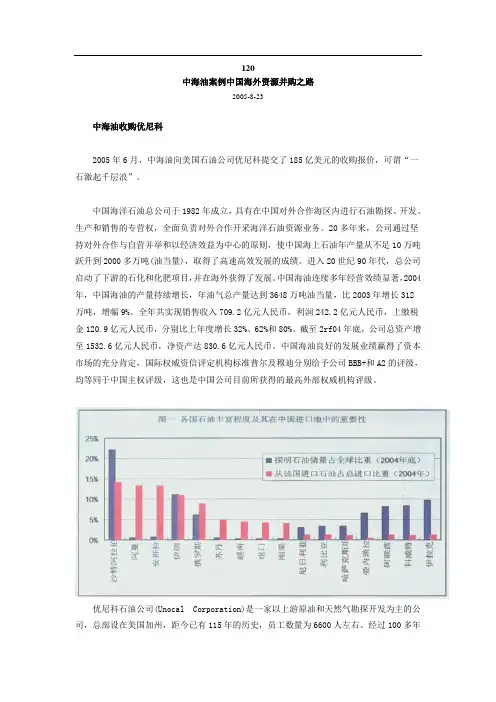

120中海油案例中国海外资源并购之路2005-8-23中海油收购优尼科2005年6月,中海油向美国石油公司优尼科提交了185亿美元的收购报价,可谓“一石激起千层浪”。

中国海洋石油总公司于1982年成立,具有在中国对外合作海区内进行石油勘探、开发、生产和销售的专营权,全面负责对外合作开采海洋石油资源业务。

20多年来,公司通过坚持对外合作与自营并举和以经济效益为中心的原则,使中国海上石油年产量从不足10万吨跃升到2000多万吨(油当量),取得了高速高效发展的成绩。

进入20世纪90年代,总公司启动了下游的石化和化肥项目,并在海外获得了发展。

中国海油连续多年经营效绩显著,2004年,中国海油的产量持续增长,年油气总产量达到3648万吨油当量,比2003年增长312万吨,增幅9%。

全年共实现销售收入709.2亿元人民币,利润242.2亿元人民币,上缴税金120.9亿元人民币,分别比上年度增长32%、62%和80%。

截至2rf04年底,公司总资产增至1532.6亿元人民币,净资产达830.6亿元人民币。

中国海油良好的发展业绩赢得了资本市场的充分肯定,国际权威资信评定机构标准普尔及穆迪分别给予公司BBB+和A2的评级,均等同于中国主权评级,这也是中国公司目前所获得的最高外部权威机构评级。

优尼科石油公司(Unocal Corporation)是一家以上游原油和天然气勘探开发为主的公司,总部设在美国加州,距今已有115年的历史,员工数量为6600人左右。

经过100多年的发展,优尼科目前业务包括北美和国际原油及天然气开采,物探、天然气及管网建设、贸易、采矿,及房地产等业务。

其中上游业务是优尼科公司的主营业务。

目前,优尼科的油气业务主要分布国家和地区:亚洲(泰国、印尼、缅甸、阿塞拜疆的里海和孟加拉),北美(墨西哥湾、美国的德克萨斯州、新墨西哥州、阿拉斯加和加拿大),欧洲(荷兰),非洲(刚果民主共和国)。

截至2004年底,优尼科被证实的储量为18亿桶油当量,其中亚洲储量占56%,美国占26%,加拿大占6%,其他国家与地区为12%,其在全球范围内日油气产量为41.1万桶油当量,其中亚洲占54%,美国占33%,加拿大占7%,其他国家与地区为6%。

中石化海外并购浅析海外并购是企业获得核心竞争力快速发展壮大的一种重要方式,中石化是我国最具有海外并购能力的特大型企业之一,本文运用SW0T方法对中石化海外并购的情况进行了分析。

标签:中石化海外并购SWOT分析一、中石化簡介1998年7月,中国石化集团公司在原中国石油化工总公司的基础上重组成立。

1999年,集团将优质资产和石油、石化主业集中到改制后设立的中国石油化工股份公司(以下简称“中石化”),从而实现了国有企业管理体制的深刻变革。

中国石化以独家发起方式于2000年2月28日设立股份制企业。

中国石化发行167.8亿股H股股票于2000年10月18日、19日分别在香港、纽约、伦敦三地交易所成功发行上市;2001年7月16日在上海证券交易所成功发行国内公众股28亿股。

2001年1月,中石化集团注册成立了国际石油勘探开发公司,专门负责集团上游海外投资与经营作业,这也标志着中石化“走出去”战略正式开始实施。

二、中石化海外并购的SWOT分析SWOT分析是从优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)、威胁(Threats)四个方面进行分析的方法。

1.中石化的优势规模资产方面:中国石化是中国和亚洲最大的炼油企业、石油产品经销商。

国内最大石化产品生产商和供应商、国内大部分主要石化产品的最大生产商。

在国内资本市场上,它是目前股本规模最大、首次筹资额最大以及唯一一个同时在境外三大交易所上市后获准在国内发行的企业,而且控股上海石化、扬子石化、仪征化纤、齐鲁石化等大盘国企股。

一体化优势明显:中国石化作为中国最大的一体化能源化工公司,拥有完整的上中下游产业链,并具有内外贸、产供销一体化的结构优势,能有效抵御全球原油价格波动的风险,实现资源的优化配置。

具有丰富的国际合作经验:中石化公司现已与世界上50多个国家和地区的数千家厂商、公司、金融机构等建立了战略联盟关系。

中国石化与埃克森美孚、壳牌、BP等世界一流的公司结成了战略合作伙伴,积累了比较丰富的国际原油贸易、海外投资合作经验,吸收掌握了国际先进的管理经验和理念。

浅析中石化的多次海外并购姓名(5555555大学经贸管理学院财务管理0902班)摘要:随着国民经济的快速发展,能源需求也不断增长,能源竞争已经成为全球的热门话题。

中石化海外并购在战略上调整,以及调整后在创造利润点的同时也面临着各种问题,本文对并购问题作出阐述及对策措施。

关键词:海外并购战略调整问题对策措施一、引言经济危机过后,世界各国都在致力于经济的恢复,经济增长逐渐回升,经济的回升带动了油气发展,各国都在寻求油气发展的新路。

中石化开始致力于海外并购,来改善中石化集团的资源结构,实现海外油气的跨越式发展,提高我国的原油供应链的安全与保障,提高竞争力。

二、并购历程2008年12月16日,中石化以约136亿人民币收购加拿大Tanganyika石油公司。

2009年,中石化以72亿美元成功收购瑞士Addax石油公司,一度刷新中国企业海外油气收购纪录。

2010年,中石化以46.5亿美元收购美国康菲石油公司拥有的加拿大油砂开采商辛克鲁德有限公司9.03%股权,又以71亿美元收购西班牙雷普索尔40%股份。

2010年12月10日,中石化宣布又一笔价值达到163亿元人民币的收购达成协议。

此次的收购对象为美国西方石油公司(简称“OXY”)位于阿根廷的子公司。

中石化国勘此次收购的是OXY阿根廷子公司100%股权及其关联公司。

2011年,3月17日,中石化与沙特阿拉伯阿美石油公司采取一种全新方式展开合作。

双方同意共同投资在沙特阿拉伯西海岸城市延布建设一座世界级深度加工炼油厂项目——红海炼油公司,并分别持有红海炼油公司37.5%和62.5%的股权。

10-11月,中国石化完成三次海外收购:先是收购加拿大日光能源所有普通股股份,接着收购壳牌持有的喀麦隆派克唐石油公司80%股份,后是斥巨资收购葡萄牙Galp能源公司巴西公司的股份及对应的荷兰服务公司30%的股权。

近五年来,中石化不断加大海外并购力度,对中石化更多的参加国际油气作业的战略目标、加快国际化发展、优化产业结构等方面有深远影响。

跨国并购案例分析:中石化收购瑞士Addax 石油公司一、引言2009 年8 月中国石化集团敲定迄今为止中国公司海外油气资产收购的最大笔交易。

2009年8 月18 日中石化宣布以82.7 亿加元(约合人民币511 亿元)成功收购瑞士Addax 石油公司。

此次并购的过程如何、其中存在什么样的阻碍及对于中石化公司将有什么样的意义?本文将对这些问题进行一一的分析。

二、相关背景介绍(一)公司背景Addax 石油公司成立于1994年,是一家独立石油公司,在多伦多和伦敦上市。

其普通股股数为1.576亿股,现有员工860多人。

其主要资产位于非洲和中东地区。

除了在伊拉克有2 个区块总计为138200 英亩的石油资源之外,该公司大部分资产集中在尼日利亚、加蓬和喀麦隆,其中在尼日利亚有独资和合资项目共计11 个,在尼日利亚圣多美和普林西比合作开发区(下称”JDZ”)就有4 个合资项目。

值得注意的是,这家公司在JDZ 的合资项目中有一个面积为24500 英亩的石油区块,是与中国石化直接合作的,Addax 持股14.33%,中国石化负责项目运营。

Addax 石油公司油气资产集中在尼日利亚、加蓬和伊拉克库尔德地区,拥有25个勘探开发区块,其中勘探区块15 个,开发区块10 个;17个位于海上,其余8个在陆上。

Addax 石油公司拥有权益2P石油可采储量5.37亿桶,权益3P石油可采储量7.38亿桶。

另外,尚有111 个待钻圈闭,具有较大的勘探潜力。

2009 年二季度的数据显示,Addax石油公司平均原油日产量为14.3万桶,约合每年700万吨。

其中尼日利亚产量占72.2%,加蓬占19.5%,库尔德占8.3%。

根据初步开发方案设计,近期产量将达每年1000万吨以上。

2008 年Addax 的总收入为37.62 亿美元,净利润7.84 亿美元,目前负债总额为28.65 亿美元。

由于石油价格一季度下跌,因此公司第一季度净利润率只有1.01%,而去年全年净利润率高达20.84%。

中国石油企业海外并购历程及特点2014-03-14能源情报文/张伟中国石化集团公司财务部自1993年我国成为石油净进口国,中国石油企业启动“走出去”战略以来,至今已20年时间。

这20年来,中国石油、中国石化、中国海油三大央企以中国经济持续高速发展和世界经济快速一体化为背景,由零起步进入国际石油天然气勘探开发市场,逐步探索和积累经验,并形成了非洲、中东、中亚和俄罗斯、亚太、南美、北美六大主要油气开采合作区,对重塑世界油气资源开发格局,提升参与国际石油贸易的话语权,保障国内油气产品需求,加速中国石油企业的国际化进程,起到了重要作用。

2012年,三大央企共实现海外油气作业产量超过1.5亿吨油当量,其中权益油气产量超过9 000万吨油当量。

中国石油、中国石化、中国海油所获得的海外权益油当量分别占其各自国内外总产量的15%、35%、22%以上。

在中国石油企业实施“走出去”战略20年之际,本文以公开资料为依据,对三大石油央企参与国际油气资源并购的历程及其特点进行梳理与分析。

1 中国石油企业参与国际油气资产并购的发展历程20年来,中国石油企业参与国际并购主要经历了3个发展阶段。

1.1 起步探索阶段(1993-2001年)20世纪90年代初,我国加快改革开放,国内经济不断发展,油气产品消费同步增加。

随着1993年我国首度进入石油净进口国行列,国家明确提出要实施“走出去”战略,充分利用国内和国外2种石油资源、国内和国外2个油气产品市场来保障国民经济发展的需求。

1994年1-7月,当时属中国石油天然气总公司的中原油田3次组团飞赴苏丹,就苏丹六区和1/2/4区块的石油开发与苏丹政府洽谈油气开采合作,由此拉开了中国石油企业“走出去”的序幕。

同年9月,中国海油以1 600万美元购买原美国阿科石油公司印尼马六甲油田32.58%股权并完成权益交割,中国石油企业首度获得约1 280万桶海外份额油储量。

当年10月,中国石油中标秘鲁塔拉拉油田第七区块提高采收率作业服务项目,这是中国石油企业首个独立实施油田开采作业的海外油气项目。

在充分考察论证的基础上,1995年9月,中国石油与苏丹能矿部签订了《苏丹六区石油勘探开发产品分成协议》,由中国政府提供1.2亿元人民币低息贷款,该项目是中国援外体制改革后的首个石油开发项目,也是中国石油企业首次踏上非洲大陆、拥有100%权益独立开发的首个海外油田。

1997年7月,中国石油签约委内瑞拉卡拉高莱斯和马拉开波湖2个在产油田提高采收率项目,首度获得南美油区的石油开采作业权。

公司同年还进军哈萨克斯坦,达成了购买阿克纠宾斯克石油公司60%股权、修建年输油能力达2 000万吨的中哈石油管线2个协议,首度进入中亚石油勘探开发市场。

根据当时外经贸部统计,截至2001年底,我国企业先后参与印尼、委内瑞拉、加拿大等国家的油气资源开发项目26个,累计投资超过40亿美元,当年实现销售收入9亿美元,海外份额油产量由1997年的52万吨快速增至2000年的500万吨以上,2002年又进一步扩增至1 018万吨。

中国石油企业用不到10年时间完成了由提供技术服务和小规模参股并购为主,向独立承担海外油田整体开发和较大规模公司并购的转变。

1.2 稳定成长阶段(2002-2008年)1998-2000年,国内石油石化两大集团重组,使得中国石油企业仅有小规模的油气并购活动。

但是自2002年三大石油公司基本完成内部整合与改制上市工作后,中国石油企业海外并购活动重新活跃。

以中国石化2001年底与德国普鲁士格公司签订也门S2区块权益转让协议为标志,开始了中国企业海外油气并购的新阶段。

2002-2008年,仅中国石化就完成海外并购约25宗,累计签约金额达88亿美元,分别占同期中国企业完成海外油气并购交易总数的42%和交易总额的33.6%,成为中国企业参与海外开发的最活跃成员之一。

其中,2004年3月整体收购哈萨克斯坦第一石油公司(FIOC)、2004年7月成功签约安哥拉18区块项目、2006年2月与中国石油合作成立安第斯公司并收购加拿大Encana公司厄瓜多尔油气资产、2006年8月与Rosneft合作并购乌得穆尔特石油公司、2008年12月并购加拿大上市企业TYK公司取得其全部叙利亚油气资产,这些并购活动初步体现了中国石化海外并购初期以风险勘探项目为主、之后以合资合作为主,适时开展公司并购交易的特点。

到2008年底,中国石化共实现海外权益油当量产量超过900万吨,海外上游业务初具规模。

中国石油此阶段的并购以扩展非洲、中亚等传统市场份额,择机进入南美和北美资源市场,同时启动海外业务上中下游一体化发展战略为主要特点。

在以哈萨克斯坦为主的中亚市场,2003年起,先后完成了北布扎奇油田、ADM公司、KAM 项目,以及哈萨克斯坦石油公司(PK公司)等一系列并购交易。

其中并购PK 公司交易金额达41.8亿美元,为当时我国企业“走出去”的最大单笔投资和首个大型上市公司并购交易。

2006年11月,中国石油尼日尔区块风险勘探项目正式启动,2008年6月又正式与尼日尔政府签订了阿加德姆石油勘探区块上下游一体化项目合作协议。

此阶段,中国石油共进行海外油气合作逾20个项目,累计初始签约投资金额逾82亿美元。

此阶段,中国海油以提升东南亚区域的资源开采权益为重点,累计斥资逾13亿美元,先后完成了收购Repsol印尼5个油田部分权益、BP公司印尼班固LNG 项目部分股权,以及澳大利亚西北大陆架项目部分股权等4宗海外并购。

2005年还以1.5亿加元收购了加拿大MEG公司18.5%股权,首次进入了北美油砂资源市场。

2006年又以22.68亿美元完成了收购尼日利亚海上OML130区块45%权益,使公司的海外并购由以东南亚地区为主扩展到了西非深海领域。

2002年3月,中化集团以约2亿美元成功收购PGS公司的子公司亚特兰提斯公司(Atlantis),取得了阿联酋、阿曼、突尼斯3个国家的12个石油租让合同或开采许可,其进军国际石油勘探开发市场的战略议题取得突破性进展。

期间,还以4.56亿美元收购了也门Soco公司全部股权,再次进入了中东石油勘探开发市场。

相较于第一阶段,中国石油企业面临的海外并购环境更趋复杂和困难。

首先,国际油气资源价格高企,令较具商业价值的可并购资源极度稀缺。

布伦特现货价格由2002年均价26美元/桶飙升到2008年的97.26美元/桶;其次,主要资源国大幅抬高外国公司的准入门槛和税收水平,中国石油企业只能以高风险地区或难开采储量为主要对象,投资风险大幅增加;其三,部分国家及其跨国公司对中国石油企业进入国际油气资源市场采取挤压政策。

典型案例如中国海油并购美国优尼科公司遇阻、中国石油竞购俄罗斯基姆尔公司被劝退、BG公司宣布中止与中国石化、中国海油关于哈萨克斯坦卡沙干项目股权交易等。

1.3 规模扩张阶段(2009-2012年)2009年是中国石油企业实施“走出去”战略的重要转折期。

一是2008年金融危机导致全球经济急转萧条,国际油价大幅“跳水”,油气资源价格相对走低,给中国石油企业带来一定的并购机遇;二是近年来主要西方国家出现政府债务危机,西方跨国石油公司对中国公司的态度由高度警惕转为一定程度的合作;三是部分欠发达资源国政府对油气资源管控程度有所放松,相对增加了中国石油企业“走出去”的空间。

基于以上因素,加上中国石油企业已积累了较丰富的国际化经验,海外油气并购开始进入规模扩张与快速提升阶段。

根据国际咨询公司IHS哈罗德(Herold)的统计,2009-2012年,有记录金额的中国企业全球油气资源并购交易共65宗,累计初始交易金额1 041亿美元,平均每宗16亿美元,远超过2002-2008年平均每宗交易不足5亿美元的水平。

此阶段中国石化共完成海外并购交易23宗,累计签约金额约457亿美元,平均每宗交易金额近20亿美元。

其中:2009年6月,中国石化以90.22亿美元(含承续债务)整体并购ADDAX公司的交易,刷新了中国石油企业海外上游并购金额的纪录,使中国石化的海外油气储量和产量提升约30%以上,并拥有了全套近海油田开发技术和业务团队。

2009-2012年,中国石化还以南美和北美地区为重点,接连实施了以46.75亿加元收购康菲公司加拿大辛克鲁德油砂公司9.03%股权、以71亿美元收购Repsol巴西公司40%股权、以24.5亿美元整体并购美国西方石油公司(OXY)阿根廷子公司、以51.9亿美元取得葡萄牙Galp能源巴西子公司30%股权、以累计40.1亿美元收购澳大利亚AP-LNG项目25%股权、以21亿美元并购加拿大Daylight公司、以22亿美元收购美国戴文能源5个页岩油气资产33.3%权益、以15亿美元收购加拿大塔里斯曼公司英国北海油田49%股权等一系列项目。

通过以上交易,2012年中国石化的海外权益油气当量产量已接近3 000万吨,海外资产、收入及利润占集团公司总额的比例相应提高35%、30%和25%以上,形成了陆上与海上、常规与非常规、油气与LNG、发达地区与相对欠发达地区资源合理分布的海外油气资源战略布局。

此阶段中国石油公布全球并购交易21宗,累计签约金额约145亿美元,平均每宗近7亿美元。

其中:2009年8月和2012年12月,分别以17.3亿美元和22亿美元收购了加拿大阿萨巴斯卡油砂公司2个油砂项目60%股份和Encana持有的Duvernay区域部分油砂资产。

2012年12月又以16.3亿美元购得必和必拓Broese项目部分股权,首次获得澳大利亚LNG资源权益。

同时,还竞得伊拉克鲁迈拉、艾哈代布、哈法亚等油田的作业服务合同,年石油作业产量超过5 000万吨,成为伊拉克最大的石油开采服务商之一。

这个时期,中国石油海外并购的重要特点是积极取得资源的同时,继续致力于打造上中下游一体化的海外油气业务。

2009年5月,公司宣布并购新加坡三大炼油公司之一的新加坡石油公司;并于当年7月收购了日本大阪炼厂49%股份;2011年1月与英国大型石化企业合作收购苏格兰杰莫斯与法国拉瓦莱2座千万吨炼厂股份;2012年2月,中国石油还宣布以约10亿美元收购壳牌加拿大西部部分页岩气资产20%权益并参与其下游天然气液化合作项目。

此阶段中国海油共公布并购交易10余宗,累计签约金额396亿美元,平均每宗近40亿美元,其中并购NEXEN公司交易金额达206亿美元,包括股权对价151亿美元,承接债务约55亿美元,为2012年世界第三大和中国企业有史以来最大金额海外油气并购交易。

期间,中国海油还以北美地区为重点,于2010年10月和2012年2月分别以21.6亿美元和5.7亿美元从切萨皮克公司取得了美国部分页岩油气资产权益。

2011年11月,中国海油以20.75亿美元收购了加拿大OPTI油砂公司。