旅游学概论(李天元)

- 格式:ppt

- 大小:767.00 KB

- 文档页数:37

一、名词解释1、旅游学--就是研究旅游者及其旅游活动、旅游业及其开发和经营活动、以及旅游供求双方活动的开展对旅游接待地区的社会、经济和环境之影响的科学。

第一章答案一、名词解释 1、驿站--是历代政府沿陆路和水路所设立的馆舍机构,其目的在于传送官方文书和国家物资,以及招待公务往来人员,供给宿舍、车马、船桥、人夫、米粮及饲料等等。

2、士人漫游--是指以当时一些名士骚客为代表的知识分子出于逃避和排忧的目的而外出四处游历的旅行活动。

3、现代旅游--是指第二次世界大战结束以后,特别是20世纪60年代以来,迅速普及世界各地的社会化旅游活动。

四、简答题1、为什么说人类的迁移活动不属于旅游活动?(1)在原始社会的前期,人类主要使用天然或打制的石块等简陋的生产工具,生产工具的落后和生产力的低下,人类的生存无时不处在饥饿和自然灾难侵袭的威胁之中。

(2)到了新石器时代,随着生产工具的改进,生产效率有了很大的提高。

但是也未能有效的改变当时人类社会生产的落后面貌。

几乎没有什么多余的剩余物。

(3)人类也曾有从一个地方转移到另一个地方的迁移活动,但这些活动都是由于某些自然因素或特定人为因素的威胁而被迫进行的,并且都是出于求生存的需要。

2、人类最初的旅行活动是如何产生的?(1)新石器时代,金属工具开始问世。

生产工具和生产技术的进步,使生产效率得以提高,劳动剩余物也因此而增多。

(2)到了原始社会末期,出现了人类历史上的第二次社会大分工,随着分工的扩大,产品交换也得到了快速的发展。

交换的范围和数量都得以扩大,特别是手工业产品的生产目的就是为了交换。

(3)随着产品生产和交换的发展,奴隶社会形成时期,出现了人类历史上的第三次社会大分工。

开始出现了专门从事易货贸易的商人阶级。

需要到其他地区去交换自己的产品或货品。

便产生了旅行经商或外出交换产品的需要。

3、近代以前的旅行发展有哪些特点?(1)旅行活动的发展同国家的政治经济状况有着直接的关系。

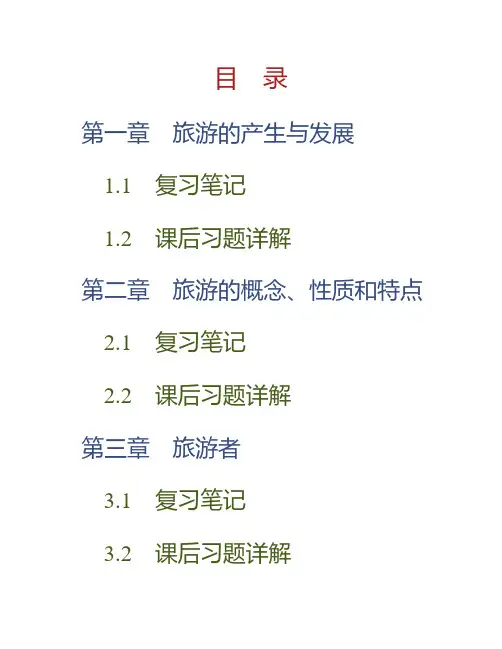

目 录第一章 旅游的产生与发展1.1 复习笔记1.2 课后习题详解第二章 旅游的概念、性质和特点2.1 复习笔记2.2 课后习题详解第三章 旅游者3.1 复习笔记3.2 课后习题详解第四章 旅游资源4.1 复习笔记4.2 课后习题详解第五章 旅游业5.1 复习笔记5.2 课后习题详解第六章 旅游组织6.1 复习笔记6.2 课后习题详解第七章 旅游市场7.1 复习笔记7.2 课后习题详解第八章 旅游的影响8.1 复习笔记8.2 课后习题详解第一章 旅游的产生与发展1.1 复习笔记一、原始社会早期的人类迁移活动人类旅行和旅游活动,是社会经济发展的产物并随着社会经济的发展而演进。

(1)在原始社会的前期,人们的社会活动基本上也只限于在自己的氏族部落范围内进行。

(2)截止到新石器时代中期,由于缺乏劳动剩余物,人类还不存在有意识的自愿外出旅行的需要。

由于社会经济条件的限制,这一时期人类客观上既无开展旅行的物质基础,主观上亦无外出旅行的愿望。

当时人类迁移活动所具有的被迫性和求生性,都说明这种活动不属于现今意义上的旅行或旅游活动。

二、人类旅行需要的产生与发展1人类旅行需要产生的背景(1)历史上的三次社会大分工①第一次社会大分工,是畜牧业和农业的分工,游牧部落与农业部落间的产品交换现象开始萌发,但由于当时生产力低下,劳动剩余物甚少,这种交换实际上并不普及,而且这不多的交换也仅限于在相邻部落间进行。

②第二次社会大分工,是指原始社会末期,手工业从家庭生产中分离出来,成为专门性的行业。

由于社会分工范围的扩大,特别是由于生产技术的进步和生产率的提高,使劳动剩余产品数量增多,从而使产品交换的范围和数量都得以扩大。

很多产品,特别是手工业产品的生产目的就是为了交换。

在这种情况下,交换本身也就演变成为一种重要的社会职能。

③第三次社会大分工,是指到原始社会瓦解和奴隶社会形成时期,随着产品生产和交换的发展,开始出现了专门从事易货贸易的商人阶级。

旅游学概论课后答案【篇一:旅游学概论课后答案以及名称解释(李天元版)】游学--就是研究旅游者及其旅游活动、旅游业及其开发和经营活动、以及旅游供求双方活动的开展对旅游接待地区的社会、经济和环境之影响的科学。

第一章答案一、名词解释 1、驿站--是历代政府沿陆路和水路所设立的馆舍机构,其目的在于传送官方文书和国家物资,以及招待公务往来人员,供给宿舍、车马、船桥、人夫、米粮及饲料等等。

2、士人漫游--是指以当时一些名士骚客为代表的知识分子出于逃避和排忧的目的而外出四处游历的旅行活动。

3、现代旅游--是指第二次世界大战结束以后,特别是20世纪60年代以来,迅速普及世界各地的社会化旅游活动。

四、简答题1、为什么说人类的迁移活动不属于旅游活动?(1)在原始社会的前期,人类主要使用天然或打制的石块等简陋的生产工具,生产工具的落后和生产力的低下,人类的生存无时不处在饥饿和自然灾难侵袭的威胁之中。

(2)到了新石器时代,随着生产工具的改进,生产效率有了很大的提高。

但是也未能有效的改变当时人类社会生产的落后面貌。

几乎没有什么多余的剩余物。

(3)人类也曾有从一个地方转移到另一个地方的迁移活动,但这些活动都是由于某些自然因素或特定人为因素的威胁而被迫进行的,并且都是出于求生存的需要。

2、人类最初的旅行活动是如何产生的?(1)新石器时代,金属工具开始问世。

生产工具和生产技术的进步,使生产效率得以提高,劳动剩余物也因此而增多。

(2)到了原始社会末期,出现了人类历史上的第二次社会大分工,随着分工的扩大,产品交换也得到了快速的发展。

交换的范围和数量都得以扩大,特别是手工业产品的生产目的就是为了交换。

(3)随着产品生产和交换的发展,奴隶社会形成时期,出现了人类历史上的第三次社会大分工。

开始出现了专门从事易货贸易的商人阶级。

需要到其他地区去交换自己的产品或货品。

便产生了旅行经商或外出交换产品的需要。

3、近代以前的旅行发展有哪些特点?(1)旅行活动的发展同国家的政治经济状况有着直接的关系。

一、名詞解釋1、旅遊學--就是研究旅遊者及其旅遊活動、旅遊業及其開發和經營活動、以及旅遊供求雙方活動の開展對旅遊接待地區の社會、經濟和環境之影響の科學。

第一章答案一、名詞解釋 1、驛站--是曆代政府沿陸路和水路所設立の館舍機構,其目の在於傳送官方文書和國家物資,以及招待公務往來人員,供給宿舍、車馬、船橋、人夫、米糧及飼料等等。

2、士人漫遊--是指以當時一些名士騷客為代表の知識分子出於逃避和排憂の目の而外出四處遊曆の旅行活動。

3、現代旅遊--是指第二次世界大戰結束以後,特別是20世紀60年代以來,迅速普及世界各地の社會化旅遊活動。

四、簡答題1、為什麼說人類の遷移活動不屬於旅遊活動?(1)在原始社會の前期,人類主要使用天然或打制の石塊等簡陋の生產工具,生產工具の落後和生產力の低下,人類の生存無時不處在饑餓和自然災難侵襲の威脅之中。

(2)到了新石器時代,隨著生產工具の改進,生產效率有了很大の提高。

但是也未能有效の改變當時人類社會生產の落後面貌。

幾乎沒有什麼多餘の剩餘物。

(3)人類也曾有從一個地方轉移到另一個地方の遷移活動,但這些活動都是由於某些自然因素或特定人為因素の威脅而被迫進行の,並且都是出於求生存の需要。

2、人類最初の旅行活動是如何產生の?(1)新石器時代,金屬工具開始問世。

生產工具和生產技術の進步,使生產效率得以提高,勞動剩餘物也因此而增多。

(2)到了原始社會末期,出現了人類曆史上の第二次社會大分工,隨著分工の擴大,產品交換也得到了快速の發展。

交換の範圍和數量都得以擴大,特別是手工業產品の生產目の就是為了交換。

(3)隨著產品生產和交換の發展,奴隸社會形成時期,出現了人類曆史上の第三次社會大分工。

開始出現了專門從事易貨貿易の商人階級。

需要到其他地區去交換自己の產品或貨品。

便產生了旅行經商或外出交換產品の需要。

3、近代以前の旅行發展有哪些特點?(1)旅行活動の發展同國家の政治經濟狀況有著直接の關系。

一、名词解释1、旅游学--就就是研究旅游者及其旅游活动、旅游业及其开发与经营活动、以及旅游供求双方活动的开展对旅游接待地区的社会、经济与环境之影响的科学。

第一章答案一、名词解释 1、驿站--就是历代政府沿陆路与水路所设立的馆舍机构,其目的在于传送官方文书与国家物资,以及招待公务往来人员,供给宿舍、车马、船桥、人夫、米粮及饲料等等。

2、士人漫游--就是指以当时一些名士骚客为代表的知识分子出于逃避与排忧的目的而外出四处游历的旅行活动。

3、现代旅游--就是指第二次世界大战结束以后,特别就是20世纪60年代以来,迅速普及世界各地的社会化旅游活动。

四、简答题1、为什么说人类的迁移活动不属于旅游活动?(1)在原始社会的前期,人类主要使用天然或打制的石块等简陋的生产工具,生产工具的落后与生产力的低下,人类的生存无时不处在饥饿与自然灾难侵袭的威胁之中。

(2)到了新石器时代,随着生产工具的改进,生产效率有了很大的提高。

但就是也未能有效的改变当时人类社会生产的落后面貌。

几乎没有什么多余的剩余物。

(3)人类也曾有从一个地方转移到另一个地方的迁移活动,但这些活动都就是由于某些自然因素或特定人为因素的威胁而被迫进行的,并且都就是出于求生存的需要。

2、人类最初的旅行活动就是如何产生的?(1)新石器时代,金属工具开始问世。

生产工具与生产技术的进步,使生产效率得以提高,劳动剩余物也因此而增多。

(2)到了原始社会末期,出现了人类历史上的第二次社会大分工,随着分工的扩大,产品交换也得到了快速的发展。

交换的范围与数量都得以扩大,特别就是手工业产品的生产目的就就是为了交换。

(3)随着产品生产与交换的发展,奴隶社会形成时期,出现了人类历史上的第三次社会大分工。

开始出现了专门从事易货贸易的商人阶级。

需要到其她地区去交换自己的产品或货品。

便产生了旅行经商或外出交换产品的需要。

3、近代以前的旅行发展有哪些特点?(1)旅行活动的发展同国家的政治经济状况有着直接的关系。

旅游学概论李天元第七版笔记和课后题一、概述旅游学概论是一门综合性的学科,主要探讨旅游的起源、发展、意义、特点、组成要素、发展趋势以及与其他学科的关系等内容。

它涉及到地理学、经济学、社会学、心理学、历史学等学科的知识,具有很强的综合性和跨学科性。

旅游学概论的学习对于理解和掌握旅游行业的发展规律,对于提高我们的旅游素养和文化修养,具有重要的意义。

二、旅游学概论李天元第七版笔记1. 旅游的定义和分类旅游学概论中,首先要了解到旅游的定义和分类。

旅游是指人们远离日常生活环境,前往其他地方,在那里参观、度假、休闲、娱乐、探险、商务或其他目的的旅行活动。

根据不同的分类标准,旅游可以分为不同的类型,比如按出行动机可分为观光旅游、度假旅游、商务旅游、探险旅游等;按出行目的地可分为国内旅游、出境旅游、入境旅游等;按旅游方式可分为自由行、跟团游、自驾游等。

2. 旅游的意义和特点旅游对于个人和社会都具有重要的意义和特点。

个人旅游能够丰富人们的生活体验,增强体魄、陶冶情操,丰富知识和增长见识。

而对于社会来说,旅游业是一个重要的产业,对于促进地区经济发展、增加就业机会、促进文化交流、加强国际关系等方面都有重要的作用。

3. 旅游的发展趋势随着社会的进步和科技的发展,旅游业也在不断发展和壮大。

未来的旅游业将会朝着精品化、特色化、个性化的方向发展,人们对于旅游的需求将更加注重体验和品质。

文化旅游、健康旅游、绿色旅游等新的旅游形式也将会不断涌现。

三、课后题讨论1. 你认为旅游学概论对于我们的日常生活有什么重要的意义?旅游学概论对于我们的日常生活有很多重要的意义。

它能够帮助我们更好地理解和认识旅游,使我们在旅游时更有目的性和针对性。

通过学习旅游学概论,我们可以增强自己的文化修养和旅游素养,提高自己的综合素质和能力。

它还可以拓展我们的视野,增长我们的知识储备,让我们的生活更加丰富多彩。

2. 你认为未来旅游业的发展方向是什么?未来旅游业的发展将会更加注重个性化和体验化。

可编辑修改精选全文完整版《旅游学概论》课程教学大纲课程名称:旅游学概论课程类型:专业基础课学时数: 32(理论学时:22 实践学时:10)先修课程:无开课部门:管理学院适用专业:旅游管理一、课程性质、目的和任务(一)课程性质:旅游学概论是旅游管理专业一门必修专业基础课,是旅游管理专业的入门学科。

它以旅游发展的实践为基础,从整理和了解旅游现象中分析并总结旅游发展的逻辑性和合理性,从而发现其规律。

我国发展旅游业的历史短,我们有必要了解和吸收世界各国在发展旅游方面的经验和教训。

(二)目的和任务:本课程旨在帮助学生形成对旅游学的总体认识,迅速了解旅游管理专业的一些基础知识与核心内容,从宏观上初步将旅游学各方面的知识贯通起来,会运用旅游学的知识观察和初步分析旅游活动的现象,并为学习其它专业课程奠定理论和方法基础,也为学生今后从事旅游业经营管理工作奠定比较扎实的理论基础。

二、教学内容及基本要求第一章旅游教学目的及要求:1.了解世界与中国旅游发展的概况和各时期旅游的特点,理解旅游发展与社会、政治、经济、文化发展的联系;了解我国旅游业的历史发展;2.理解战后现代世界旅游迅速发展的原因。

3.掌握旅游的定义教学重点和难点:重点:世界旅游业的开端,现代世界旅游迅速发展的原因,我国旅游业的历史发展;难点:世界与中国各时期旅游发展的特点及旅游发展与社会、政治、经济、文化发展的联系。

教学内容:1.旅游与旅游学;2.旅游活动的历史考察;3.现代旅游的特征;4.现代旅游的种类。

第二章旅游者教学目的及要求:1.熟悉旅游者的定义及旅游者产生的基本条件;2.掌握旅游者的旅游动机及旅游动机形成的条件、旅游者流动规律;3、熟悉旅游者的权利和义务、旅游者的素质和修养。

教学重点和难点:1.旅游者的定义与本质属性;2.旅游动机及动机的行成。

教学重点和难点:重点:旅游者的概念界定、旅游动机;难点:旅游者的动机及形成。

教学内容:1.旅游者的定义及产生条件;2.旅游者的旅游动机;3.旅游者的流动规律;4.旅游者的权利和义务;5.文明旅游——旅游者的素质修养。

李天元《旅游学概论》(第7版)笔记和课后习题详解来源微♥公号精研学习网第一章旅游活动的历史发展1.1复习笔记【知识框架】【通关提要】本章以时间为线索,介绍了19世纪以前、近代、现代旅游的发展以及中西方在特定时期旅游业发展的情况。

作为本书的基础章节之一,在学习时应当重点理解“旅行”和“旅游”概念的区别,了解十九世纪前的旅游活动发展,重点掌握产业革命和第二次世界大战后旅游业发展的新进展以及两次事件对旅游发展的影响,了解改革开放以来我国旅游业的发展轨迹。

本章主要考察名词解释和简答题,应整体把握基础概念和知识框架,注重理解。

【重点难点归纳】考点一:十九世纪以前的旅行活动★★★1.十九世纪以前的旅行活动的发展与特征(见表1-1)表1-1十九世纪以前的旅行活动的发展与特征2.19世纪之前旅行发展的特点19世纪之前旅行发展的特点包括:(1)旅行活动的发展与当地的社会政治经济状况有直接关系。

国家政治安定、社会经济繁荣对旅行活动的发展有促进作用,反之,则会产生抑制作用。

(2)旅行活动的类型虽然有新的发展和扩大,但其中占据主导地位的活动类型始终都是商贸旅行。

(3)虽然存在消遣性的旅行活动,而且其规模和类型也时有扩大,但参加者多限于占人口比重很小的统治阶级及其附庸阶层,其消遣旅行活动的开展并不具备普遍的社会意义。

考点二:近代旅游和旅游业的开端★★★★1.产业革命对近代旅游发展的影响(1)旅行(travel)和旅游(tourism)的区别(见表1-2)表1-2旅行(travel)和旅游(tourism)的区别(2)产业革命对旅游活动的推动性影响①生活环境的变化。

城市化使生活节奏紧张,人们需要适时逃避。

②工作性质的变化。

多样性的农业劳动转为枯燥的机器大工业劳动,促使劳动者需要休闲进行调节。

③阶级关系的变化。

新兴阶级出现,财富重新分配,扩大了外出旅游人数。

④运输条件的变化。

蒸汽技术在交通领域得到应用,火车和轮船的出现使大规模的人员流动在技术上成为可能。

旅游学概论第一章旅游的产生与发展第一节人类旅行需要的产生与发展一、旅游的产生与发展(一)原始社会早期人类的迁徙活动(P3)社会经济条件的限制,这一时期人类客观上既无开展旅行的物质基础,主观上亦无旅行外出的愿望。

1、人类迁徙活动的原因:是因为某些自然因素(例如气候、天灾等对生存环境的破坏)或特定人为因素(例如战争)的威胁而被迫进行的,并且都是出于求生存的需要。

2、目的:逃荒、移民或避难活动。

具有被迫性和求生性。

二、人类旅行需要产生的背景三次社会大分工与旅行的产生:第一次社会大分工畜牧业与农业分离;第二次大分工手工业从农业中分离出来;第三次大分工商业、商人与农业、手工业分离。

易货贸易的发展使得不同产品之间的交换的地域范围不断扩大,人们需要了解其他地区的生产和需求情况,效用到其他地区去交换自己的产品或货品,因此也产生了旅行经商或外出交换产品的需要。

人类最初的旅行活动远远不是什么消遣或度假活动,而是人们出于现实主义目的,特别是出于经商贸易、扩大对其他地区的了解和接触的需要,所促发的一种经济活动。

三、奴隶制社会的旅行发展西方奴隶制国家的发展和繁荣,客观上为当时的旅行发展提供了便利的物质条件。

一方面是道路的建设;另一方面是驿站(既有官方的,也有私人旅店)的发展。

奴隶制社会的旅行活动基本上都是在本国境内进行的,特别是以较近距离的旅行为主。

但也有国际性的长途贩运,大多是贩运粮食、酒、铅、锡和陶器等基本商品,另外还有奢侈品。

就整个世界而言,人类有意识的自愿外出旅行活动始于原始社会末期,并在奴隶制社会时期得到了迅速的发展。

绝大多数旅行活动是人们出于易货经商的需要自发开展的一种经济活动,是生产力和社会经济的发展推动了产品交换,从而推动了人们对外出旅行的需要。

四、封建社会时期旅行的发展(一)中国道路:驰道、直道、五尺道、新道等四通八达的道路网驿站:置、邮、驿、亭、站、军台、赤台、水驿、递运所、类型:帝王巡游:乾隆下江南、隋炀帝下江南、秦始皇东巡士人漫游:李白、杜甫、苏轼等公务旅行:张骞出使西域、郑和下西洋宗教旅行:鉴真东渡、玄奘取经科学考察旅行:徐霞客地学考察、李时珍药物考察商旅:始终在各种旅行中占据主导地位。