7中国唯一的西夏文和汉文对照、保存最完整的西夏碑刻

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:2

武威文庙与西夏碑各位游客:大家好!首先请允许我代表XX旅行社,欢迎大家来中国旅游标志之都观光旅游!能成为您(你们)武威之旅的导游,我倍感荣幸,我将以古道丝绸路人的热情厚道,为您(你们)在“马踏飞燕”故里的旅行游览提供周到满意的服务。

武威市位于河西走廊东段,是丝路重镇,现辖凉州区、民勤县、天祝县、古浪县,总人口近200万人,总面积3.3万平方公里,处于“通一线于广漠,控五郡之咽喉”的重要位置,自古就是商旅重镇和兵家必争之地。

公元前121年,汉武帝派大将霍去病西征河西匈奴,大获全胜,为彰其“武功军威”,武威因此而得名。

公元前111年汉朝在此设武威郡,到十六国时期,前凉、后凉、南凉、北凉都先后在此设郡,因武威属冷温带干旱区,“地处寒凉”故又称凉州。

武威,历史悠久,文物古迹众多,是中国历史文化名城,又是中国优秀旅游城市。

由于武威地处内陆,是典型的温带大陆性气候,年平均降雨量仅有160毫米,而蒸发量高达1888.1毫米。

因此在武威的地下保存了大量的文化文物遗存和古迹。

现在,我带领您(你们)去参观的就是我市重要的文物古迹景区之一---武威文庙。

武威文庙位于武威市凉州区城区东南,也称孔庙、圣庙,是全国仅存的三座孔庙之一,是河西走廊最大的博物馆。

现馆藏文物4万4千多件,而在其珍藏的西夏碑即重修护国寺感应塔碑,则是中国仅存的西夏文汉文对照最大、字数最多、最完整的珍本字典。

1961年武威文庙被国务院公布为全国第一批重点文物保护单位。

武威文庙始建于明正统二年(公元1437年)后经历代的修建,其规模宏大,气象雄伟,被誉为“陇右学宫之冠”。

原由东、中、西三组建筑物构成,东为文昌宫、中为文庙、西为凉州府儒学。

现在只剩下东、中两组建筑,其他已荡然无存了。

武威文庙景区内的参观点主要在大成殿、尊经阁等7个文物陈列展室,现在我们就进东南门去参观。

东南门是文庙现在的正门,影壁两边为两道门,东面的叫“礼门”,西面的叫“义路”。

由礼门进入圣庙,影壁北面就是半月形的半池和明正统四年所建主体建筑之一的棂星门。

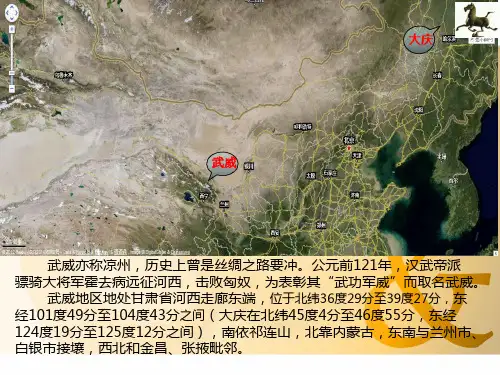

大庆武威武威亦称凉州,历史上曾是丝绸之路要冲。

公元前121年,汉武帝派骠骑大将军霍去病远征河西,击败匈奴,为表彰其“武功军威”而取名武威。

武威地区地处甘肃省河西走廊东端,位于北纬36度29分至39度27分,东经101度49分至104度43分之间(大庆在北纬45度4分至46度55分,东经124度19分至125度12分之间),南依祁连山,北靠内蒙古,东南与兰州市、白银市接壤,西北和金昌、张掖毗邻。

武威是一个充满生机的历史文化名城和对外开放城市,也是中国旅游标志“铜奔马”的出土地。

武威悠久的历史留下了许多闻名遐迩的文物古迹和文化艺术珍品,目前有出土文物3万多件,文物保护点54处。

其中比较知名的有被国家指定为中国旅游标志的“铜奔马”及其出土的“雷台汉墓”;有举世无双,具有较高研究价值的国家级珍贵文物“西夏碑”。

神秘的“马踏飞燕”西夏碑马踏飞燕又名“马超龙雀”、“铜奔马”,为东汉青铜器,1969年出土于甘肃省武威雷台墓。

东汉时期镇守张掖的军事长官张某及其妻合葬墓中出土,现藏甘肃省博物馆。

奔马身高34.5厘米,身长45厘米,宽13厘米。

马踏飞燕简介这件两千年前制作的铜奔马造型生动,铸造精美,比例准确,四肢动势符合马的动作习性,为中外的许多考古学家和艺术家叹为观止。

奔马正昂首嘶鸣,举足腾跃,一只蹄踏在一只飞翔的燕子身上。

从力学上分析,《马踏飞燕》为飞燕找到了重心落点,造成稳定性。

这种浪漫主义手法烘托了骏马矫健的英姿和风驰电掣的神情,给人们丰富的想象力和感染力。

既有力的感觉,又有动的节奏。

《马踏飞燕》也是中国青铜艺术的奇葩。

重修护国寺感应塔碑重修护国寺感应塔碑,简称西夏碑,是迄今所见保存最完整、内容最丰富、重修护国寺感应塔碑(西夏碑)西夏文和汉文对照字数最多的西夏碑刻。

树于西夏天祐民安五年(1094年),原置武威大云寺,西夏时大云寺改名为护国寺。

元灭西夏后,西夏碑被当时的有识之士砌碑亭封闭,才得以保存。

清嘉庆九年(1804年),由武威著名学者张澍发现。

改写人类印刷史的极珍贵的西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》作者:于希来源:《文物鉴定与鉴赏》2014年第11期在宁夏银川市贺兰县金山乡贺兰山拜寺沟内十余公里处,有一座正方形十三层密檐式实心砖塔,它就是建于西夏时期的拜寺沟方塔。

方塔建于何时,至今因未发现有相关的文献记载而不知,塔亦因沟名和塔形而得名。

1984年,宁夏回族自治区开展文物普查,误以此为明代建筑。

1990年11月,方塔被毁。

同年12月初,宁夏有关文物部门在获得情况后立即组织人员到现场联合调查,确定1991年春天气暖和就进行考古发掘。

宁夏考古研究所组织牛达生和孙昌盛考古领队于1991年6月对被毁方塔进行科学发掘,出土得墨书西夏文和汉文题记的纸本文物,在塔心出土的六角木柱上用墨写的西夏建方塔的年代,才知道这座方塔是有准确年代可考的少有的西夏古建筑。

经过发掘整理,方塔除出土青砖、木材等建筑材料外,塔内还出土了不少有价值的西夏文物:西夏文佛经九本;西夏文文书八件;刻本和写本汉文佛经;汉文文书四件;西夏文木牌;木塔心柱;包巾、舍利子包、荷包等丝织品等。

方塔内出土的西夏文佛经,经整理拼对,得出九册,约十万余字。

其中七本为完本,两本为残本,还有部分残页、残片尚需进一步整理。

这九本佛经的译名、正文页数如下:《吉祥遍至口和本续卷第三》(三十四至三十五页);《吉祥遍至口和本续卷第四》(三十七页);《吉祥遍至口和本续卷第五》(三十五页)。

以上三本,正文首页经名后有“前面”“藏译”“番译”者人名题款。

“番译”,即西夏文译。

由此可知,此经是依据藏文本译出。

《吉祥遍至口和本续之要文一卷》(十七页);《吉祥遍至口和本续之广义文下半》(二十六页);《吉祥遍至口和本续之解生喜解补第一》(二十一页);《吉祥遍至口和本续之解生喜解补第五》(二十四页)。

以上四本,正文首页经名后有“集”“传”“译”者人名题款,亦为藏文译本。

上述七本,首尾完整。

其中前五本版心处有不同程度的残损,尤以前两本为最。

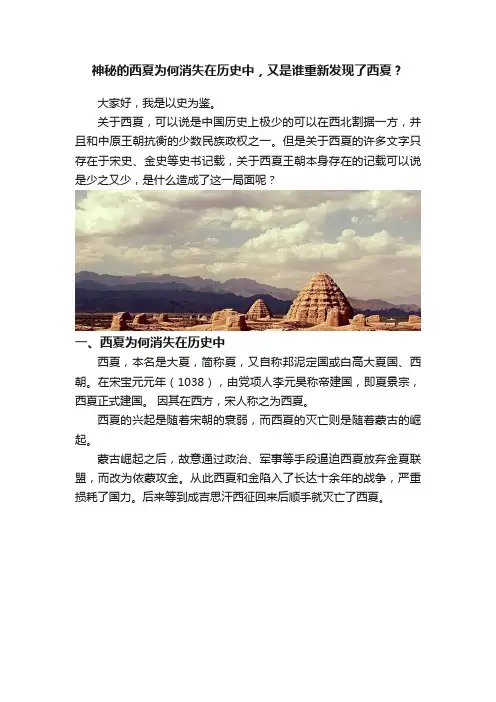

神秘的西夏为何消失在历史中,又是谁重新发现了西夏?大家好,我是以史为鉴。

关于西夏,可以说是中国历史上极少的可以在西北割据一方,并且和中原王朝抗衡的少数民族政权之一。

但是关于西夏的许多文字只存在于宋史、金史等史书记载,关于西夏王朝本身存在的记载可以说是少之又少,是什么造成了这一局面呢?一、西夏为何消失在历史中西夏,本名是大夏,简称夏,又自称邦泥定国或白高大夏国、西朝。

在宋宝元元年(1038),由党项人李元昊称帝建国,即夏景宗,西夏正式建国。

因其在西方,宋人称之为西夏。

西夏的兴起是随着宋朝的衰弱,而西夏的灭亡则是随着蒙古的崛起。

蒙古崛起之后,故意通过政治、军事等手段逼迫西夏放弃金夏联盟,而改为依蒙攻金。

从此西夏和金陷入了长达十余年的战争,严重损耗了国力。

后来等到成吉思汗西征回来后顺手就灭亡了西夏。

但是成吉思汗却在西夏灭亡前夕,神秘的死在六盘山。

目前主流的死因有好几种:1、中箭说;1227年初成吉思汗在西夏作战时膝部中了毒箭,最终致命。

2、西夏王妃咬死说;《蒙古源流》记载,成吉思汗攻打西夏,西夏乞降,并根据成吉思汗的要求献上一些美女,其中就包括西夏王妃。

西夏王妃对成吉思汗深恶痛绝,在成吉思汗猥亵她时,一口将成吉思汗的下体咬掉。

成吉思汗血流不止,当日殒命。

其他还有中毒说、坠马说等等,但是成吉思汗死后,蒙古人却不顾西夏已经投降,反而在西夏搞了一场大屠杀,不但杀了西夏末帝,还几乎屠城。

而且蒙古兵还在西夏王陵附近挖地三尺,几乎抹平了西夏存在的痕迹。

极有可能成吉思汗是死于前两种原因,才导致了蒙古人的大肆报复。

《元史·卷第一百二十·察罕传》,相关记载:“众方议降,会帝崩,诸将擒夏主杀之,复议屠中兴,察罕力谏止之,驰入,安集遗民。

”二、谁重新发现了西夏?1804年,清代著名学者、官员张澍因病辞官,回武威老家休养。

闲来无事,张澍朋友邀请前往武威清应寺游玩,发现在寺中有一个亭子,被四面封得严严实实。

西夏研究2014.02TangutResearch论凉州西夏碑碑座图像的构图意境□谭黛丽,于光建摘要:西夏碑是一通西夏文和汉文对照、文字最多、保存最完整的西夏碑刻。

它的价值不仅仅在于碑文是研究西夏社会的重要资料。

同样,被人遗忘的碑座是西夏碑的重要组成部分,由狮子、莲花、天马、麒麟组成的独特浮雕图案是碑文内容的艺术表现形式,是西夏社会历史文化的反映。

关键词:西夏碑;图像;西夏;社会历史作者简介:谭黛丽(1992—),女,土家族,甘肃武威人,兰州大学西北少数民族研究中心2013级硕士研究生,主要研究方向为西北民族文化;于光建(1981—),男,甘肃武威人,宁夏大学西夏学研究院在读博士研究生,文博馆员,主要研究方向为西夏学。

项目基金:本文系国家社科基金青年项目“武威西夏墓出土木板画及木板题记整理研究”(项目批准号:13CMZ013);国家社科基金特别委托项目“西夏文献与文物研究”子课题“武威地区境内西夏遗址调查与研究”(项目批准号:11@ZH001)阶段性成果。

西夏碑全称《凉州重修护国寺感通塔碑铭》。

碑通高2.6米,宽1米,厚0.3米。

碑首呈半圆形,正面西夏文篆额字意为“敕感通塔之碑铭”,背面汉文篆额“凉州重修护国寺感通塔碑铭”。

碑额两边阴刻对称的伎乐飞天,翩翩起舞,动作优美,造型准确,飞天女胸部和手腕上有饰物,赤露上身、双脚,下着长裙,面部圆润,表情丰富,吸收了敦煌飞天的艺术特点。

碑身的两边呈刹角,边上刻忍冬纹。

碑正面为西夏文,共28行,满行65字;背面为汉文,共26行,满行76字。

该碑是西夏文和汉文对照、文字最多、保存最完整的西夏碑刻。

因碑文对于研究西夏社会历史、语言文字、宗教信仰、职官制度等方面具有重要价值,进而成为西夏学研究的重要参考资料。

一、国内外西夏碑研究进展西夏天祐民安三年(1093)冬天,凉州大地震,护国寺内感通塔被震斜,西夏崇宗李乾顺和其母梁太后发愿出资重修了护国寺及感通塔。

工程完备后,立碑庆赞,这就是著名的西夏碑。

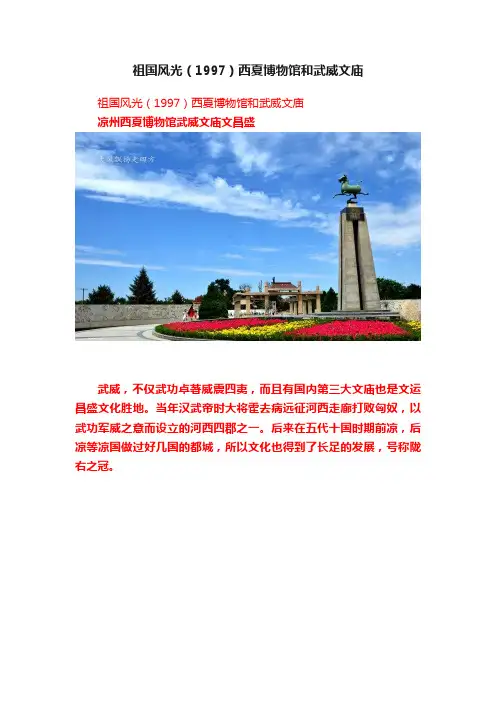

祖国风光(1997)西夏博物馆和武威文庙祖国风光(1997)西夏博物馆和武威文庙凉州西夏博物馆武威文庙文昌盛武威,不仅武功卓著威震四夷,而且有国内第三大文庙也是文运昌盛文化胜地。

当年汉武帝时大将霍去病远征河西走廊打败匈奴,以武功军威之意而设立的河西四郡之一。

后来在五代十国时期前凉,后凉等凉国做过好几国的都城,所以文化也得到了长足的发展,号称陇右之冠。

武威西夏博物馆,主要介绍了党项族人在李元昊带领下西夏建国经过和西夏文明。

西夏铜大炮,宋代发明的火药西夏用的挺好。

中国发明的火药,西方用的挺好。

中原宋一朝,在北方始终是战事不断,有时同时面对两个国家,历经西夏辽金元。

西夏交通图这张地图的左上角,标有阳关,从沙洲去哈密以前是阳关过去,现在走星星峡近了很多。

听说现在的阳关败落了,要想富先修路可能就是这个道理。

一条道路的存废也决定了沿途乡村城镇的繁华或衰败。

馆藏至宝是一块西夏文字的碑:西夏碑,属于国宝级的。

此碑是为了纪念凉州重修护国寺感而立的。

古往今来,多少高楼大厦都毁于一旦,保存下来的往往是墓碑,纪念碑一类的附属物。

塔身是中西合璧,中文和西夏文分别刻在碑的两面,被称为“汉夏对照词典”。

碑文模糊不清,难以辨认。

馆藏至宝是一块西夏文字的碑:西夏碑,属于国宝级的。

此碑是为了纪念凉州重修护国寺感而立的。

古往今来,多少高楼大厦都毁于一旦,保存下来的往往是墓碑,纪念碑一类的辅助物。

塔身是中西合璧,中文和西夏文分别刻在碑的两面,被称为“汉夏对照词典”。

碑文模糊不清,难以辨认。

这张图片是一枚印,上面的西夏文字清楚,不过下面没有对应的汉语,还是不知道什么意思。

看得出西夏文字和后来的日文韩文都是仿制汉字的,应该附上汉字让我们也看看其中的差异,体会下其中的差别。

展品中还有历朝历代的铜钱,看介绍最特殊的四体文字的“至元通宝”,有八思巴文,阿拉伯文,西夏文还有一种不知何文字,到目前也没考证出来。

应该是五种,正面的还有汉字。

馆内还有几乎所有展览馆里都有的陶罐,瓦罐。

阅读下面的作品,完成各题。

解读凉州①离开兰州,我乘上汽车,直奔武威——古称凉州的边塞名城。

时值阳春四月,我离开故城济南时已是春色酽酽、绿意沸腾了,而这里却是一派边塞景象:左边是霸气粗豪的祁连山,白雪冠顶,渗透出一缕缕..冷漠的灰黄。

...凛凛寒气;右边是雄浑苍莽的龙首山,呈现出一抹看不见山泉流水,听不见莺歌燕语,稀稀落落的村庄里偶尔传来一两..声.鸡鸣犬吠,传递出一缕..生命的气息。

天地间一片旷达的静寂,一片枯涩的静寂。

②汽车穿行在河西走廊,历史的密码从时间隧道里蹦跳出来,扑落在大脑的屏幕上……③两千多年前,张骞途经古凉州,出使西域,开辟了举世闻名的“丝绸之路”,以河西走廊为核心的古凉州地带便成为中原通往西域及中亚、西亚的重要通道。

在这条历史通道上,作为丝路重镇的武威,见证了丝绸之路上无数的历史变迁和美好梦想的时空流转,而历史变迁中沉淀孕育的凉州文化,成为丝路文化融汇的结晶和典范。

④秦汉之际,匈奴在中国北方崛起,从汉高祖刘邦到汉景帝,数十年间没有力量与匈奴抗衡,只好采取和亲政策,以缓和边境危急。

到了汉武帝时,这位有囊括四海之志的一代君王,决心要开疆拓土,疏通丝绸之路,连续派卫青、霍去病、李广出击河西走廊。

骠骑将军霍去病首战告捷,一举击垮了匈奴休屠王,占领河西走廊东端。

为了纪念这场战争的胜利,此战场被命名为武威。

汉武帝在河西走廊开设郡县,武威郡即凉州刺史的治所,这样,武威便有了凉州的别称。

⑤到了唐朝初年,河西走廊先后被匈奴人的后裔突厥和吐蕃、吐谷浑割据。

唐王朝建立后一百多年中,与西北少数民族发生了多次战争,大都是以凉州为根据地进行的。

整整一个唐朝,在丝绸之路上进行了上百次的大战役,前后三百年,前仆后继,为开拓这条人类文化的运河、中西友谊之路,付出了极大的代价。

⑥在唐朝国力极度强盛时,西域诸国与大唐的关系进入了政治、经济、文化艺术水乳交融的阶段,凉州作为河西走廊的桥头堡,自然也达到了繁华鼎盛时期。

那时,凉州的知名度极高,仅次于都城长安。

阅读下面的作品,完成各题。

解读凉州①离开兰州,我乘上汽车,直奔武威——古称凉州的边塞名城。

时值阳春四月,我离开故城济南时已是春色酽酽、绿意沸腾了,而这里却是一派边塞景象:左边是霸气粗豪的祁连山,白雪冠顶,渗透出一缕缕凛凛寒气;右边是雄浑苍莽的龙首山,呈现出一抹冷漠的灰黄。

.....看不见山泉流水,听不见莺歌燕语,稀稀落落的村庄里偶尔传来一两..声鸡鸣犬吠,传递出一缕生命的气息。

天地间一片旷达的静寂,一片...枯涩的静寂。

②汽车穿行在河西走廊,历史的密码从时间隧道里蹦跳出来,扑落在大脑的屏幕上……③两千多年前,张骞途经古凉州,出使西域,开辟了举世闻名的“丝绸之路”,以河西走廊为核心的古凉州地带便成为中原通往西域及中亚、西亚的重要通道。

在这条历史通道上,作为丝路重镇的武威,见证了丝绸之路上无数的历史变迁和美好梦想的时空流转,而历史变迁中沉淀孕育的凉州文化,成为丝路文化融汇的结晶和典范。

④秦汉之际,匈奴在中国北方崛起,从汉高祖刘邦到汉景帝,数十年间没有力量与匈奴抗衡,只好采取和亲政策,以缓和边境危急。

到了汉武帝时,这位有囊括四海之志的一代君王,决心要开疆拓土,疏通丝绸之路,连续派卫青、霍去病、李广出击河西走廊。

骠骑将军霍去病首战告捷,一举击垮了匈奴休屠王,占领河西走廊东端。

为了汉武帝在河西走廊开设此战场被命名为武威。

纪念这场战争的胜利,郡县,武威郡即凉州刺史的治所,这样,武威便有了凉州的别称。

⑤到了唐朝初年,河西走廊先后被匈奴人的后裔突厥和吐蕃、吐谷浑割据。

唐王朝建立后一百多年中,与西北少数民族发生了多次战争,大都是以凉州为根据地进行的。

整整一个唐朝,在丝绸之路上进行了上百次的大战役,前后三百年,前仆后继,为开拓这条人类文化的运河、中西友谊之路,付出了极大的代价。

⑥在唐朝国力极度强盛时,西域诸国与大唐的关系进入了政治、经济、文化艺术水乳交融的阶段,凉州作为河西走廊的桥头堡,自然也达到了繁华鼎盛时期。

那时,凉州的知名度极高,仅次于都城长安。

天马行空看武威作者:梁凤英来源:《中国西部》2015年第11期武威,古称凉州,地处甘肃省河西走廊东端,历史上曾是丝绸之路的要冲。

公元前121年,因汉武帝派骠骑大将军霍去病远征河西,击败匈奴,为彰其“武功军威”而得名。

武威历史悠久,人文荟萃,曾是五凉古都、西夏陪都,境内自然美景和人文景观交相辉映,文物古迹众多:有中国旅游标志——铜奔马;有举世无双的稀世珍宝西夏碑;有始建于北凉时期被称为石窟之祖的天梯山石窟;有建于明正统四年,号称“陇右之冠”的武威文庙;有元太子阔端与西藏佛教领袖萨班会晤的百塔寺遗址;有古朴壮观的丝路名刹海藏寺;有佛教胜地鸠摩罗什寺塔;有历经千年的皇娘娘台、齐家文化遗址、沙井子文物遗址和古长城遗址……千年天马横空出在中国,说到旅游,就不得不提一个著名的雕像——铜奔马。

这尊被选为“中国旅游标志”的青铜雕像正是出土于武威的雷台汉墓。

因为年代久远和资料缺失,只知此墓的主人是一位姓张的太守,人们只能用其封土堆上的明代雷祖观来将它命名。

这是一个神奇的地方,因为它凭借40年前出土的铜奔马而名扬天下。

走近雷台汉墓,看着那堪称中华之最的汉风大门,那比原件整体放大6倍的99件铜车马仪仗俑,那用汉砖砌成的墓室……你会一直被一种历史的遐想与惊喜所包围着,所震撼着。

走入装饰一新的雷台公园,铜奔马风驰电掣超越飞鸟的雄姿屹立于蓝天白云之间。

仰望这尊被称为“马踏飞燕”的雕像,只见飞马足腾空,昂首扬尾,右后足下踏一展翅奋飞回首惊视的“风神鸟”龙雀。

通过奔马与飞鸟速度之强烈对比,衬托出奔马的神速。

这极富想象力和独创性的构思,赋予奔马以旺盛的生命力,也让这尊西凉大地出土的国宝名扬四海。

据介绍,1969年,当地农民在雷台开挖地道时发现了一座古墓,后经专家鉴定,这是一处东汉晚期的大型砖石墓葬。

墓室顶端呈拱形,由序列整齐的砖块堆砌而成,砖石之间未用任何粘剂,全靠力学的作用相互支撑。

汉墓历经地震的洗礼,千余年依然屹立不倒。

墓葬由墓道、墓门、甬道、墓室等部分组成。

西夏碑铭赞西夏皇帝及太后一向信奉佛教,认为凉州感通寺塔是一座护国安民的宝塔,于是在乾顺天祐民安四年(1094年),由皇帝、皇太后发愿,动用了大量人力、物力和财力,重修了感通塔及寺庙。

第二年完工后立碑赞庆。

这一年正是乾顺诞生十周年,兴办了一次非常大的佛事活动,也许是为了给十周岁的皇帝祈福,将唐代大云寺更名为护国寺,立碑名为“凉州重修护国寺感通塔碑”(即今全国重点文物保护单位西夏碑)。

在碑文中歌颂了皇帝、太后,对重修的感通塔和寺庙进行了赞庆:五色祥云,朝朝盈着金光飞,三世诸佛,夜夜必绕圣灯现。

一节完毕,就地得道心踊喜;七级悉察,福智俱得到佛宫。

天下黑头,苦乐二种可求福;地上赤面,力俱负之是柱跟。

十八地狱,受罪众生得解脱;四十九种,乐安慈氏爱遍至。

三界昏暗,智灯一举皆见显;众生乐海,更作慧桥悉渡运。

圣宫造化,功德广大以前无;宝塔修成,善因圆满泽量高。

人身不珍,潮湿如浮泡芭焦;人命无常,瞬间如秋露夏花。

施舍殊妙,三轮体空义悉解;志念坚固,二边不执证彼岸。

愿王座坚秘,如东方修竹永生长;御意旺盛,如银白金海常盈涨。

作作有利,有意有力常获利;算算因熟,供佛供法求具得,风雨时降,宝谷永成,地境安靖,民庶乐安,法义深广,意性不大,词才转实,智人勿嫌正行邪行。

前石刻写灵业记,善名善名,后人瞻仰永传说。

(西夏文翻译)西夏碑清嘉庆九年(1804年),著名金石学家张澍先生,同友人到凉州大云寺游览,在寺内无意中发现一座被砖封闭几百年的古亭。

人们都说:这个古亭不能打开,否则,将会给凉州带来莫大的灾难。

张澍先生不相信这些谣言鬼骗,三番五次来到寺中,说服僧人,并强行让家丁打开了碑亭,发现了这件稀世珍宝——西夏碑。

此碑后移置文庙,即今甘肃省武威市博物馆保存。

西夏碑,本名《凉州重修护国寺感通塔碑铭》,碑高26米,宽1米,厚03米。

碑首呈半圆形,两面正中用汉文和西夏文篆额,边阴刻对称的伎乐舞女,翩翩起舞,动作优美,造型准确;舞女胸和手腕上有饰物,赤露上身、双脚,下着长裙,面形肌肉丰满,吸收了敦煌飞天的艺术特点。

论凉州西夏碑碑座图像的构图意境

谭黛丽;于光建

【期刊名称】《西夏研究》

【年(卷),期】2014(000)002

【摘要】西夏碑是一通西夏文和汉文对照、文字最多、保存最完整的西夏碑刻.它的价值不仅仅在于碑文是研究西夏社会的重要资料.同样,被人遗忘的碑座是西夏碑的重要组成部分,由狮子、莲花、天马、麒麟组成的独特浮雕图案是碑文内容的艺术表现形式,是西夏社会历史文化的反映.

【总页数】7页(P19-25)

【作者】谭黛丽;于光建

【作者单位】兰州大学西北少数民族研究中心;宁夏大学西夏学研究院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.独具特色的西夏雕像石碑座 [J], 董宏征

2.中国和世界西夏学的滥觞——凉州西夏文化述略 [J], 王其英

3.保定西夏人探源──从西夏文经幢、老索神道碑看保定西夏人 [J], 周圣国

4.张澍、刘青园与“西夏碑”——兼论张澍发现“西夏碑”的年代 [J], 牛达生

5.21世纪辽宋西夏金史研究的里程碑式巨著——《辽宋西夏金代通史》 [J], 张春兰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国唯一的西夏文和汉文对照、保存最完整的西夏碑刻:西夏碑西夏在中国历史上曾经创造了不朽的业绩和灿烂的文化,西夏文化成为中华民族文化的重要组成部分,而西夏文字则是西夏文化中最为耀眼的明珠,放射出迷人的光彩。

自清代以来,凉州先后出土、收集、保存了大量的西夏珍贵文物,其中有的保存完整,被视为国宝,闻名中外;有的为国内首次发现,具有很高的史料价值。

凉州大量西夏文物的出土及一些早期学术成果,为今天研究西夏文化、政治、经济等提供了丰富的实物资料。

众多西夏文物中,重修护国寺感通塔碑当属之最。

重修护国寺感通塔碑俗称西夏碑。

该碑原被封闭在城北隅清应寺(今钟鼓楼旁,毁于1927年大地震)一座砖砌的碑亭内,清嘉庆九年(1810),由武威著名学者张澍发现。

此碑高2.5米,宽0.90米,两面刻文,一面刻西夏文,计28行,每行56字;一面刻汉字,计26行,每行70字。

碑头为篆字题名西夏文碑额,两侧各有一线刻伎乐菩萨,作舞蹈状,上头刻云头宝盖。

碑铭的中心思想是通过一些离奇的故事来宣扬佛法无边,并给统治者歌功颂德。

在其叙述中,反映了西夏的社会经济、土地制度和阶级关系,西夏国名、帝后尊号、纪年和官制等方面的情况及当时的民族关系、佛教活动。

此外,碑上的线刻伎乐菩萨、云头宝盖、卷草纹图案等,线条流畅,形象生动,是较好的西夏艺术品之一。

由于西夏文书资料遗存甚微,当时几乎无懂西夏文者,故无法识辨被称为“天书”。

1908年我国发现西夏文字典《蕃汉合时掌中珠》(编于1190年)后,才逐步知道了西夏文的构造、文字和字意。

我国近代著名文字学家、金石学家罗福成在1932年全文发表了西夏碑的汉文和西夏文以及西夏碑的译文。

西夏碑是迄今全国唯一的西夏文和汉文对照、文字最多、保存最完整的西夏碑刻。

西夏曾仿唐、宋翰林体制,建立“蕃字”、“汉字”二院,在国中将两种文字一道推行,并将前者尊为“国字”。

西夏碑正面用西夏文,背面用汉文,实际上就是这种体制和国策的反映,对研究西夏的社会经济、民族关系、土地制度、阶级关系和西夏国名、帝后尊号、官制纪年以及当时凉州的佛教盛况等方面都是丰富而珍贵的资料,特别是近乎两千个西夏文字被中外学者称为研究西夏语言文字的活“字典”。

最像汉字的字体,消失了近千年

我觉得被大家忽视的最严重的书法字体。

是除了汉字以外,最像汉字却不是汉字的“西夏文”。

关于“西夏文”

古代“西夏国”生活在现代陕甘宁一代,传闻很神秘~如果大家看过《盗墓笔记》应该会对“西夏国”有个了解。

其实并没有那么恐怖~13世纪(1227左右),被大蒙古铁骑,不出意料的踏平。

你能看懂一二吗?

反正我是两眼一抹黑~

西夏文是仿汉字“结构”“笔画”的一种文字~

其中字确实有些规律,不过很难通读,为科研一难。

字体多“斜画”,呈方块型。

西夏文也分“篆,隶,行,草,楷”

篆隶多用于金石,行草用于日常书写,楷书多用来“刻印”。

大概沿用了三个世纪。

这种文字方正,多撇,用书法写出来是很漂亮的。

只不过相似字太多,语法太难。

一般字笔画都是5-20,很匀称。

没有简笔,没有繁笔。

如果用的好,还可以做密码本~

只不过历史无情

最后随着一堆马蹄子,成了滚滚红尘。

中国唯一的西夏文和汉文对照、保存最完整的西夏碑刻:西夏碑

西夏在中国历史上曾经创造了不朽的业绩和灿烂的文化,西夏文化成为中华民族文化的重要组成部分,而西夏文字则是西夏文化中最为耀眼的明珠,放射出迷人的光彩。

自清代以来,凉州先后出土、收集、保存了大量的西夏珍贵文物,其中有的保存完整,被视为国宝,闻名中外;有的为国内首次发现,具有很高的史料价值。

凉州大量西夏文物的出土及一些早期学术成果,为今天研究西夏文化、政治、经济等提供了丰富的实物资料。

众多西夏文物中,重修护国寺感通塔碑当属之最。

重修护国寺感通塔碑俗称西夏碑。

该碑原被封闭在城北隅清应寺(今钟鼓楼旁,毁于1927年大地震)一座砖砌的碑亭内,清嘉庆九年(1810),由武威著名学者张澍发现。

此碑高2.5米,宽0.90米,两面刻文,一面刻西夏文,计28行,每行56字;一面刻汉字,计26行,每行70字。

碑头为篆字题名西夏文碑额,两侧各有一线刻伎乐菩萨,作舞蹈状,上头刻云头宝盖。

碑铭的中心思想是通过一些离奇的故事来宣扬佛法无边,并给统治者歌功颂德。

在其叙述中,反映了西夏的社会经济、土地制度和阶级关系,西夏国名、帝后尊号、纪年和官制等方面的情况及当时的民族关系、佛

教活动。

此外,碑上的线刻伎乐菩萨、云头宝盖、卷草纹图案等,线条流畅,形象生动,是较好的西夏艺术品之一。

由于西夏文书资料遗存甚微,当时几乎无懂西夏文者,故无法识辨被称为“天书”。

1908年我国发现西夏文字典《蕃汉合时掌中珠》(编于1190年)后,才逐步知道了西夏文的构造、文字和字意。

我国近代著名文字学家、金石学家罗福成在1932年全文发表了西夏碑的汉文和西夏文以及西夏碑的译文。

西夏碑是迄今全国唯一的西夏文和汉文对照、文字最多、保存最完整的西夏碑刻。

西夏曾仿唐、宋翰林体制,建立“蕃字”、“汉字”二院,在国中将两种文字一道推行,并将前者尊为“国字”。

西夏碑正面用西夏文,背面用汉文,实际上就是这种体制和国策的反映,对研究西夏的社会经济、民族关系、土地制度、阶级关系和西夏国名、帝后尊号、官制纪年以及当时凉州的佛教盛况等方面都是丰富而珍贵的资料,特别是近乎两千个西夏文字被中外学者称为研究西夏语言文字的活“字典”。

1961年,西夏碑被定为全国重点文物保护单位,现藏武威西夏博物馆。