药物竹罐临床应用

- 格式:ppt

- 大小:18.68 MB

- 文档页数:66

壮医药物竹罐治疗产后肥胖的临床疗效观察【摘要】目的观察壮医药物竹罐治疗产后肥胖的临床疗效。

方法将40例患者随机分为治疗组和对照组各20例,对照组采用饮食疗法,治疗组在饮食疗法的同时加用壮医药物竹罐治疗,观察比较治疗前后患者的体质量、腰围、臀围、身体质量指数(BMI)等指标。

结果治疗组总有效率达90%,对照组总有效率达75%。

两组治疗前后体质量、BMI下降,与本组治疗前比较均有统计学差异(P<0.05),且治疗组优于对照组(P<0.05)。

结论壮医药物竹罐治疗产后肥胖有显著疗效,值得进一步推广应用。

标签:壮医药物竹罐;产后肥胖随着生活条件的不断改善,产后肥胖的女性在肥胖人群中所占的比例越来越大,不但影响正常生活、形体美观,还是许多疾病的重要发病基础[1]。

在一项针对产妇调查中发现,产妇的体质量指数、全身脂肪百分比、脂肪分布均显著高于正常值,有87.13%的产妇可诊断为产后肥胖。

所以科学合理地产后减肥已成为医学关注的热点。

壮医药物竹罐疗法是流传于广西壮族地区的一种特色疗法,是把特制的竹罐置于煮沸的壮药水中,再趁热将竹罐立即迅速扣于患者治疗部位上,利用其负压吸力、药物及温热共同作用于人体特定的部位,使局部血管扩张,血液循环加快,改变充血状态,神经得到调节,促进代谢,以达防病治病的一种独特方法。

近年来,壮医特色疗法治疗产后肥胖逐渐被人们所关注,并且运用于临床。

1资料1.1 一般资料观察对象为广西壮医医院2012年3月至2014年6月门诊患者40例,年龄在25-35岁,随机分为两组。

治疗组20例,超重4例,轻度肥胖5例,中度以上肥胖11例。

对照组20例,超重6例,轻度肥胖4例,中度以上肥胖10例。

病程最短为3个月,最长为10年。

两组患者年龄、病程、体质量、腰围、臀围、身体质量指数(BMI)等资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准女性标准体质量(kg)=(身高cm-105)±10%。

药物竹罐在气滞血瘀型颈椎病患者中的应用研究【摘要】目的:探讨在颈椎病气滞血瘀型患者中应用药物竹罐的效果。

效果方法:研究抽取病例样本共80例,样本抽取年限为2021.01~2022.02,均确诊为颈椎病气滞血瘀型,将全部病例以双盲法分为甲、乙组对比,各纳入40例。

甲组采取常规治疗,乙组在前组疗法上应用药物竹罐。

对比2组中医证候积分、疼痛评分(VAS)及疗效。

结果:统计显示,治疗后2组对比中医证候积分、VAS评分及总有效率等结果,乙组均优于甲组(P<0.05)。

结论:在颈椎病气滞血瘀型患者中应用药物竹罐的效果显著,即可缓解疼痛,改善各中医症候,利于病情康复,可进一步推广。

【关键词】颈椎病;气滞血瘀型;药物竹罐在临床常见病中,颈椎病的发生率较高,且发病群体近些年趋于年轻化,严重影响到了患者的工作和生活[1]。

在对该病症进行治疗时,西医以药物和手术为主,但二者均可对患者产生一些不利影响,所以整体疗效欠佳[2]。

随着中医学的推广使用,中医疗法在该病症的治疗中起到了积极作用,如拔罐疗法,其中以药物竹罐应用较多,此种疗法可将药物与拔罐等作用充分发挥出来,可对症治疗颈椎病,以促进其肢体功能康复[3]。

因此本文抽取病例样本共80例,样本抽取年限为2021.01~2022.02,均确诊为颈椎病气滞血瘀型,将全部病例以双盲法分为甲、乙组对比,各纳入40例,研究了在颈椎病气滞血瘀型患者中应用药物竹罐的效果,现将研究情况做以下阐述:1.资料与方法1.1一般资料本次抽取病例样本共80例,样本抽取年限为2021.01~2022.02,均确诊为颈椎病气滞血瘀型,将全部病例以双盲法分为甲、乙组对比,各纳入40例。

其中甲组性别,女18例、男22例,年龄46~70岁,均龄(55.5±4.6)岁,病程1~10年,均值(4.4±1.2)年。

乙组性别,女19例、男21例,年龄46~70岁,均龄为(55.8±5.2)岁,病程1~10年,均值(4.6±1.1)年。

药物罐疗法操作规范一、定义药罐疗法是以中药浸煮的木罐或竹罐吸拔于相应的穴位上到达治疗疾病的效果。

药罐疗法依据中医理论,施治于经脉、腧穴、肌腱,可达到行气活血、活血化瘀、通经活络,柔筋缓急的临床作用,药罐疗法具有拔罐和药物治疗的双重效果,即有拔罐疗法的物理治疗效果又有药物渗透治疗的生化效果,取拔罐和药物治疗之长,对治疗类风湿性关节炎、颈椎病、腰椎疾病、胃肠疾患、疲劳症、肥胖症、关节疾患、腰脊劳损、软组织损伤、顽固性疼痛等有疗效好、见效快的独到效果。

二、分类1.药物水煮法: 即以药物配伍组成成方,水煮半小时左右,再将竹罐放在药液内煮沸1-3分钟,然后用镊子将罐口朝下夹出来,口向下,迅速把水吸干,扣在需要治疗的部位,吸附于皮肤之上。

2.药物闪火法:即以镊子夹住点燃的带有药酒的酒精棉球,在罐内绕1-3圈后,将火退出,迅速将罐扣在应拔的部位,吸附在皮肤上。

3.药物投火法:是用易燃的药物点燃后投入罐内,迅速将罐扣在事先选好的部位,吸附在皮肤之上。

4.药物滴酒法:是用药酒1-3滴滴入罐内,沿罐内壁摇匀,用火点燃后,迅速将罐扣在应拔的部位,吸附于皮肤之上。

5.药物贴附法:是用大小适宜的某些药物浸泡酒精后,贴在罐内壁的1/3处,用火点燃后,迅速扣在应拔的部位上,即可吸于皮肤上。

6.药物蒸气法:先将水壶置于旺火上,将壶内的水和药物的混合液煮沸(如硫磺、雄黄等),使水蒸气从壶嘴喷出,以竹罐口对准喷气口1-10秒钟,随即取出,迅速扣在需拔部位上,即可吸附于皮肤之上。

7.药物涂抹法:将药液、药膏或药糊均匀平敷在穴位上,面积略小于罐口,然后在其上进行拔罐。

8.刺络药罐法:用药物水煮法拔罐之后,在拔罐部位常规消毒,用消毒三棱针在皮肤上浅刺,以局部少量渗血为度,取煮热竹罐在针刺部位再次拔罐,10分钟后取下竹罐,用消毒棉球擦净针刺部位的血迹,再用药巾热敷即可。

9.药罐走罐法:将自制药膏均匀地涂抹在治疗部位,取合适型号的火罐,用闪火拔罐法拔在起始点或特定穴位上,双手紧握罐体沿各经脉自上而下或自左向右缓缓推拉,重点部位行旋转、颠罐、按罐或抖罐等走罐法。

引言概述:药罐疗法是一种传统中医疗法,被广泛应用于中医的实践中。

该疗法通过在特定穴位上使用药罐,在局部产生负压效应,从而刺激经络,促进血液循环和气血畅通,达到治疗疾病的效果。

药罐疗法起源于古代中医,经过千百年的临床实践和总结,已经成为一门独特而重要的治疗方法。

本文将详细介绍药罐疗法的原理、临床应用、操作方法及注意事项,以及其在不同疾病中的应用。

正文内容:一、药罐疗法原理1.药罐疗法的起源和发展2.药罐疗法的理论基础3.药罐疗法的作用机制4.药罐疗法的临床效果二、药罐疗法的临床应用1.药罐疗法在外科疾病中的应用1)创伤及损伤的治疗2)骨伤及关节炎的治疗3)皮肤疾病的治疗2.药罐疗法在内科疾病中的应用1)呼吸系统疾病的治疗2)消化系统疾病的治疗3)循环系统疾病的治疗3.药罐疗法在妇科疾病中的应用1)妇科炎症及感染的治疗2)月经不调及相关问题的治疗3)不孕症的治疗4.药罐疗法在五官科疾病中的应用1)眼科疾病的治疗2)耳鼻喉科疾病的治疗3)口腔疾病的治疗5.药罐疗法在神经系统疾病中的应用1)头痛及偏头痛的治疗2)神经炎及神经痛的治疗3)神经衰弱及失眠的治疗三、药罐疗法的操作方法及注意事项1.药罐的选择与准备2.药罐的操作方法3.药罐的使用时机与频率4.药罐疗法的注意事项总结:药罐疗法作为中医传统疗法的重要组成部分,通过在特定穴位上使用药罐的方式,可以刺激经络,促进血液循环和气血畅通。

通过了解药罐疗法的原理、临床应用、操作方法及注意事项,我们可以更好地理解和运用这一疗法。

药罐疗法在不同疾病中的应用十分广泛,涵盖了外科、内科、妇科、五官科以及神经系统等多个领域。

但需要注意的是,在使用药罐疗法时需要遵循正确的操作方法,并注意患者的身体状况及禁忌症,以确保疗效和安全。

中药竹罐疗法是先把竹罐放在中药锅内煮,然后将患处的皮肤用韩国进口无痛采血笔刺破,再趁热拔在患处,通过药力、热力和竹罐的吸力将患处的瘀血顺利地排出来,是一种民间密而不传的传统疗法。

中药竹罐为什么能吸出瘀血?血一旦离开身体就会因冷却而凝固,所以蚂蝗和蚊子在吸血前都是先向人体内吐一些抗凝血的唾液,然后才能喝个饱。

蚕丝竹罐可以顺利吸出瘀血是因为:一、用来煎煮竹罐的中药具有去风、活血的作用,可以延缓血凝固的速度;二、竹罐是热的,热可以阻止血液的凝固;三、竹罐随着降温吸力是逐渐增加的,就像太极拳一样用的蚕丝劲,防止血栓在吸出体外的过程中因力量过猛而抽断。

煮罐药方传子不传女?煮罐的药方一直是祖传秘方,十分保密,向来是传子不传女,因此掌握这个药方人非常少,所以掌握这个疗法的人也十分稀少。

下面介绍壮医中药竹罐方:壮医药物竹罐拔罐①药液及药罐制备:取壮族民间验方 (杜仲藤 30g,三钱三 30g,五爪风 3os,八角枫 30g,臭牡丹 40g,五加皮 40g,鸡屎藤 30g,四方藤 50g,宽筋藤 50g,透骨消 50g,苏木 30g,艾叶30g),加水 5000ml,煮沸后将事先制备好的金竹罐 (口径 1~5cm,长度 lOcm),投入药液中同煮lOmin左右,每剂药可使用 3天。

②选穴:以痛为腧,选腰背部阿是穴、肾俞、委中等穴为主。

阿是穴必须准确定位,以按压最痛点为佳,痛连下肢者,顺疼痛放散部位选穴,如承扶、殷门、承山、环跳、髀关、伏兔、足三里等。

③操作方法:用长镊子将药罐捞出,甩净水珠,趁热吸拔于选定的施术部位上,15~20min 起罐,起罐后用消毒棉球擦干净,用湿药巾热敷拔罐部位 (药巾为消毒毛巾浸于热药液,取出拧半干而成)。

重症者可于拔罐 5min后取罐,针刺放血,再行拔罐,方法如前所述。

每天 1次,每次 15~20min,10天为 1个疗程。

2.2 壮药酒外擦以我院制剂武打将军酒外擦或外敷疼痛部位,每天 1次,每次 15~20min,10天为 1 个疗程,与药罐拔罐治疗间隔4~6h后进行。

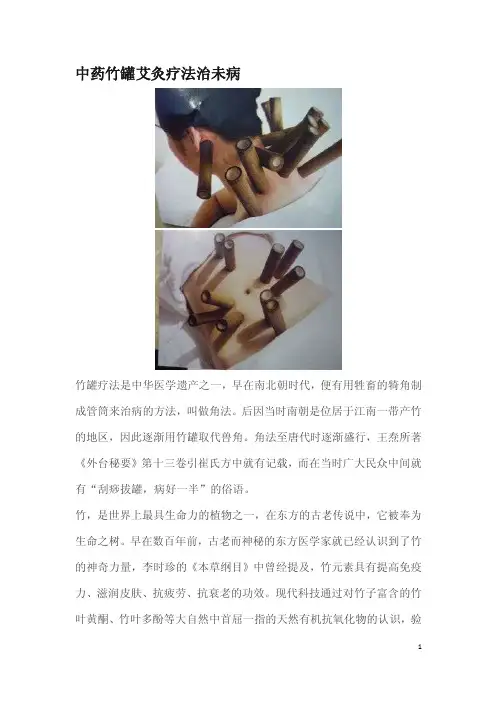

中药竹罐艾灸疗法治未病竹罐疗法是中华医学遗产之一,早在南北朝时代,便有用牲畜的犄角制成管筒来治病的方法,叫做角法。

后因当时南朝是位居于江南一带产竹的地区,因此逐渐用竹罐取代兽角。

角法至唐代时逐渐盛行,王焘所著《外台秘要》第十三卷引崔氏方中就有记载,而在当时广大民众中间就有“刮痧拔罐,病好一半”的俗语。

竹,是世界上最具生命力的植物之一,在东方的古老传说中,它被奉为生命之树。

早在数百年前,古老而神秘的东方医学家就已经认识到了竹的神奇力量,李时珍的《本草纲目》中曾经提及,竹元素具有提高免疫力、滋润皮肤、抗疲劳、抗衰老的功效。

现代科技通过对竹子富含的竹叶黄酮、竹叶多酚等大自然中首屈一指的天然有机抗氧化物的认识,验证了竹元素在抗衰老、抗应激、抗疲劳方面的作用,除此之外,竹子中富含的多种营养,还能显著增强人体对不良环境和疾病的抵抗力。

竹子在生长过程中,无虫、无蛀、无腐蚀,在大自然中有很好的自我保护性,说明竹子是自身具有天然的抗菌性和抑菌性的物质,同时能抵抗外界病虫害,科学实验表明,将培植的大肠杆菌、葡萄球菌等有害细菌放在竹制品上一小时,细菌消失了48%,同样数量的细菌在显微镜下观察,在棉、木纤维中能够大量繁衍,而竹纤维上的细菌在24小时后即被杀死75%左右。

竹子自身能产生负氧离子,竹纤维中负氧离子浓度高达 6000个/立方厘米,相当于郊外田野的负氧离子浓度含量,负氧离子能有效的增加血液的含氧量。

竹纤维内部特殊的超细微孔结构, 可以在水中瞬时润胀,使其具有强劲的吸附能力,能快速吸收并储藏水份,因此自古以来是中医进行药气拔罐的首选。

利用原生态竹子材料做成特制竹罐。

配合秘制中药配方把竹罐进行蒸煮,将药物分子充分导入竹罐纤维当中,使药物成分和竹罐溶为一体,在拔罐的真空负压环境下将药物分子快速充分的导入病患处,配合艺轩堂秘制药油套盒和刮痧、艾灸疗法,中药竹罐在热敷、药效、拔罐负压的综合作用下,把痰状暗红色血瘀从毛细血管内直接吸到罐内,这种拔罐方法比普通的拔罐功效提高几倍,对病症斩草除根,并且不伤害皮肤,罐口处皮肤不红不紫,没有粗大毛孔,避免了再次感受风寒。

医学食疗与健康 2021年2月第19卷第4期·中医中药·中西医结合·中风是中医里的病名,中医认为患者发生中风的主要原因是由于患者的气血逆乱、脑部溢血以及脑脉痹阻等造成的。

患者在发生中风后会表现出突然昏厥的症状,同时患者很大程度会出现口舌歪斜、肢体麻木以及半身不遂等症状。

这种疾病具有起病快、变化快的特点,同时由于患者的神经功能受到了相应的损伤,大部分患者在中风后会出现肢体功能障碍的情况,因此,中风后很大程度上会造成患者发生肢体功能障碍的现象,严重时还可能危及患者的生命安全[1]。

并且,随着年龄的增长,发生中风的概率也越大,所以有效的治疗方式对于患者来说非常重要。

常规的治疗方式有针灸、艾灸以及平衡火罐等,然而以上几种治疗方式的治疗时间较长且治疗效果也不是很好[2]。

基于此,本次研究中就中药竹罐在中风后肢体功能障碍患者中的应用价值进行分析,现报告如下。

1 对象和方法1.1 研究对象选取我院2019 年7 月至2020 年7 月收治的360 例中风后肢体出现功能障碍的患者作为本次研究的对象,采用随机数字表法将其分为观察组及对照组,各180 例。

其中,观察组男性95 例,女性85 例,年龄在52~84(75.27±2.54)岁;对照组男性93 例,女性87 例,年龄在53~83(75.43±2.35)岁。

两组患者的性别、年龄等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

本次研究经医院伦理会批准,研究中所有患者均知晓本次实验且自愿签署知情同意书。

纳入标准:(1)发生中风且伴有肢体功能障碍者;(2)通过检查诊断为中风后肢体功能障碍的患者。

排除标准:(1)排除有严重心脏疾病的患者;(2)排除患有急性传染病(尤其为急性传染性皮肤病)、高热抽搐、出血倾向疾病、活动性结核、急腹症者;(3)排除治疗部位皮下有大血管、骨骼凹凸不平、较大瘢痕上、乳头、毛发较多处者;(4)排除治疗部位出现皮肤过敏、烫伤以及溃疡等现象者;(5)排除某些年老体虚、久病虚弱者;(6)排除患有糖尿病的者;(6)排除儿童以及机体耐受性差者。

药罐疗法及临床应用药罐疗法及临床应用一、引言药罐疗法是一种传统中医疗法,通过在患者体表刺激特定穴位,利用罐具产生负压,从而达到促进血液循环、舒筋活络、清热解毒的作用。

本文旨在系统介绍药罐疗法及其在临床应用中的具体细节。

二、药罐器具的种类和选择1.传统药罐器具:包括玻璃罐、铁罐等。

根据患者具体情况和治疗目的,选择合适的器具。

2.玻璃罐的特点和使用方法:用火加热玻璃罐内空气,使其产生负压,然后迅速贴在患者体表特定穴位上,以达到疗效。

3.铁罐的特点和使用方法:利用火热罐底产生负压,然后迅速贴在患者体表特定穴位上,起到促进血液循环和舒筋活络的作用。

三、药罐疗法的操作步骤1.准备工作:清洁患者体表,准备好所需器具和药品。

2.穴位选择和定位:根据患者病症,选择合适的穴位,使用手法准确定位。

3.操作步骤:a) 在玻璃罐内点火,待空气充分燃烧后,迅速贴在患者体表特定穴位上。

b) 确保罐体与皮肤贴合紧密,不漏气。

c) 观察患者反应,根据情况调整罐具的刺激强度和时间。

d) 当治疗结束后,迅速取下罐具,清洁患者体表。

四、药品选择和应用1.药物选择原则:根据患者疾病类型和症状,选择适合的药物。

2.药品种类:一般可选择中草药制剂、外用患处药膏等。

3.药品的配制和使用方法:按照药师的指导,准确配制好药物,并在药罐疗法中使用或外用。

五、药罐疗法在临床中的应用1.常见疾病的应用:如感冒、肌肉疼痛、骨折等。

2.优势和注意事项:a) 优势:药罐疗法操作简便,疗效明显,且少有副作用。

b) 注意事项:严格控制疗程和疗量,避免过度使用。

六、附件本文档涉及附件包括:药罐器具选择表、药品种类表以及案例照片等。

七、法律名词及注释1.中医:传统中医疗法2.穴位:中医学中指人体特定部位的穴位,通过刺激这些穴位可以调节人体的阴阳和气血等功能。

3.负压:在罐具与皮肤贴合的过程中,由于火热罐底产生的负压导致局部血管扩张,从而达到促进血液循环的效果。

4.外用药膏:适用于皮肤表面病患处的中草药药膏。

中药竹罐疗法竹罐疗法是祖国传统医学遗产--拔罐疗法中的一种,在隋唐的医籍《外台秘药-卷四十》中就有关于用竹罐吸拔的详细描述,此法沿用至今已上千年,属中医外治法之一。

是以专门选制的1~2年生坚固的细毛竹(斑竹)节,在剥去其外表皮(篾青)后半机械加工制成一端有节密闭、一端开口的不同规格的竹罐(竹管)。

通过中药煎煮后,罐内遗留膨胀的热气,气体在冷却过程中产生负压,大气压使罐口吸附于人体不同部位或经穴,使局部皮肤充血或瘀血以达到温经散寒、活血通络、驱邪止痛、去瘀排毒等作用的一种治疗方法。

目前,我科已开展该技术,现为使各位同仁能够更清楚的认识竹罐疗法,以便在临床中更好的应用,特将该项目技术的原理、优点、临床应用、适应症、禁忌症、操作方法、注意事项等做一个全面介绍。

一、中药竹罐疗法的作用原理正常的血液循环可以给全身各器官、组织和细胞输送氧和营养物质,同时运走二氧化碳和组织细胞的代谢产物,从而保持机体内环境的恒定和新陈代谢、功能活动的正常进行。

然而,当正常组织在感受寒凉等刺激或由于某种原因导致局部软组织长时间的牵拉之后,便会造成局部组织的代谢障碍,血液循环速度减慢,有些致痛物质就会长时间残留在组织间,从而引起疼痛。

竹罐疗法产生的作用属于一种动脉性充血(或称填空性充血),主要表现是小动脉和毛细血管扩张,局部血液含量增多,器官或组织轻度肿胀,体积略增大,此症状很快或一段时间之后可自行消失。

这种改变对于机体是有利的,由于局部小动脉扩张、血流加快、温度升高,物质代谢增强,使局部的血液循环中氧及营养物质供应增多,并运走淤积的代谢产物。

另外,竹罐疗法在应用时一般与药物相配合,既可以直接通过负压作用改善局部血液循环,亦可以通过吸拔起皮肤时透过张开的毛孔将药物蒸汽渗透到局部组织,起到局部的熏蒸作用,形成双重功效,加强治疗作用。

用中药煎煮的竹罐,药物与拔罐相结合,达到活血通络、祛风散寒,调整气血、扶助正气、祛除病邪之目的。

中药竹罐疗法集拔罐、热疗、药疗于一身,施罐无痛、见效快、疗效好,自古以来就被众多医家所推崇。

中药竹罐疗法中药竹罐疗法相传就就是神医华佗发明得,竹纤维内部特殊得超细微孔结构, 可以在水中瞬时润胀,使其具有强劲得吸附能力,能快速吸收并储藏水份及药物,使配方药物局部渗透而达到得活血、通络、化瘀、滋养等综合作用,极大调动了人体机能,渐渐发展成为完整有效得疗法,建立起自身得基础理论。

因该治疗方法还具痛苦小、周期短、不易复发得特点。

中药血泻竹罐就就是在刺络放血疗法基础上发展而成。

瘀血学说肇始于《内经》,奠基于仲景;《内经》有血泣及恶血之论,仲景《金匮要略》有瘀血之命名。

在中医经典著作《黄帝内经》中,关于针刺治疗。

几乎有半数以上就就是采取针刺放血得。

《素问·调经论》篇指出:“血气不和,百病乃变化而生。

”即外感、内伤均致经络运行气血得功能发生障碍,阴阳失衡,气滞血瘀,从而变生诸证。

故《素问·血气形志》篇又指出:“凡治病必先去其血。

”古人对放血得丰富经验,前贤屡试不爽得实践证明:放血疗法确有通经活络、开窍泻热、消肿止痛得作用,对各种气滞血瘀、经络瘀滞、疼痛等病证确有效若桴鼓之功。

“祛病诸法、放血最捷。

”中医名家孙六合教授说:久病必瘀,怪病必瘀,重病必瘀,痛症必瘀,必有瘀血阻滞气机,恶血邪气尽出,立起沉疴痼疾。

中药竹罐疗法集刺络、拔罐、热疗、药疗与一身,所以效果立竿见影,自古以来就被众多医家所推崇。

中央电视台《中华医药》和央视国际《台湾频道》都先后加以报道。

(一)中药竹罐刺血疗法得大致过程就就是:将拇指粗细得竹罐放入中药锅内煮沸,然后寻经取穴,在适当得穴位上将皮肤扎针刺破,把已经加热得竹罐从药锅内捞出,趁热拔在患处。

等到竹罐内得水蒸汽温度降低后凝结成水,就产生很强得负压,通过药力、热力和竹罐得吸力将患处得瘀血顺利地排出来,使气血畅通,消除病痛。

竹罐刺血疗法属于刺血疗法得一种,千百年来一直就就是秘而不传得民间治病绝技。

关于刺血疗法,黄帝内经中早有记载:刺络者,刺小络之血脉也,出恶血也。

通过扎针放血,能将体内得恶血放出,而不出好血。

中药竹罐的功效与作用中药竹罐,是一种传统的中药保健器具,其制作材料为竹子,并经过特殊的加工处理制成。

竹罐的作用和功效非常广泛,主要包括以下几个方面。

一、温经通络中药竹罐可以产生一定的热量,并通过温热刺激作用,能够加速人体的血液循环和淋巴循环。

当竹罐直接贴附于皮肤上时,热能能够通过皮肤的吸收作用进入到深层组织,温热的刺激可调节人体的经脉络脉,达到温经通络的作用。

此外,温热作用还能够扩张血管,促进血液循环,缓解肌肉和组织的疼痛,有良好的舒缓作用,对于关节炎、风湿病等病症有着明显的改善效果。

二、疏风散寒竹罐中可以添加一些独特的中药材,如艾叶、首乌藤、辣椒等,这些中药具有辛散发散的作用,能够温暖和疏泄阳气,驱散寒气。

当竹罐放在身体表面时,可以使竹罐内的中药释放出香气和有效成分,通过皮肤的吸收作用能够进入到人体经络系统中,快速疏散体内的风寒,改善寒邪引起的症状,对于感冒、咳嗽、鼻塞等疾病有一定的缓解作用。

三、祛湿解毒竹罐中添加了一些具有良好祛湿功效的中药材,如白芷、苦参、茵陈等,这些中药具有驱寒祛湿的作用,能够加速湿气的排出,同时,还可以起到疏散寒湿、解毒除湿的作用。

当竹罐贴附于身体表面时,这些中药材会经过皮肤的吸收作用进入到人体内部,通过竹罐的特殊热能作用,加速体内湿气的排出,祛除体内的湿邪,改善皮肤湿疹、湿疮等湿热引起的病症。

四、消肿止痛竹罐具有温热的特殊作用,可以改善局部微循环,加速血液循环,促进局部的新陈代谢,减轻组织水肿,消除炎症,缓解疼痛。

当竹罐放置在受伤的部位时,其热能可以刺激局部组织,促进血液循环,提高局部免疫力和抗炎作用,改善局部的肿痛现象。

因此,竹罐对于扭伤、骨折、关节炎等症状有缓解作用,能够帮助恢复受损组织。

五、祛除湿气湿气是中医理论中一个重要的病机,湿气积聚于体内会引发多种疾病。

而中药竹罐具有良好的祛湿水肿作用,可以通过热贴刺激和温热的效果,加速湿气的排出,帮助人体排泄湿气,净化身体内部的湿气。

壮医药物竹罐疗法治疗膝骨性关节炎的技术规范研究摘要:目的探究临床医治膝骨关节炎患者时,使用壮医治疗方案,其产生的临床疗效。

方法:选取2020年 2月-2021年3月就诊的膝骨关节炎患者 100 例,观察组(n=50)使用壮医药物竹罐疗法,对照组(n=50)使用西医药物治疗,药物为双氯芬酸钠。

比较两组患者治疗成果,以及100例患者的症状、体征是否得已缓解。

结果:观察组临床疗效98.00%,高于对照组的82.00%(P<0.05);经过医治后,观察组临床表现均有好转程度,明显高于对照组(P<0.05)。

结论:经过壮医药物竹罐方式处理,膝骨关节炎的病症得到了极大的改善,提高了病人的生命质量,建议临床科室推广使用。

关键词:膝骨关节炎;壮医药物竹罐疗法;双氯芬酸钠;随着人们步入中晚期,膝骨性关节炎就会迅速发展,它的特征是:关节软骨出现退化,骨质破坏,并且会在关节周围产生新的结缔组织,从而引发严重的关节功能,甚至于会引起严重的关节畸变,因此,它在骨科疾病中十分普遍[1]。

这种疾病可能会受到多种因素的影响,包括肥胖症、老化、磨损、发炎、关节过度使用等。

本次研究通过应用壮医药物竹罐疗法,我们可以更好地了解这种疾病的发生机制,并能更准确地评估竹罐疗法的疗效、安全性。

报到如下。

1资料与方法1.1一般资料选取2020年 2月-2021年3月就诊的膝骨关节炎患者 100 例,纳入标准:(1)所有研究者均符合膝骨关节炎临床诊断,且均处临床急性期;同时符合壮医诊断骆芡中辨证分型中的属于阳证[2];(2)自愿参与本次实验;排除标准:(1)严重的心、肝、肾功能不完全者;(2)血液系统和免疫系统异常者;100例患者依据随机数字表法分两组,对照组:男19例,女31例,年龄27-68岁,平均年龄(48.91±4.33)岁。

观察组:男30例,女20例,年龄31-73岁,平均年龄(52.70±5.17)岁,两组患者基线资料比较差异无统计学意义(p>0.05),具有可比性。