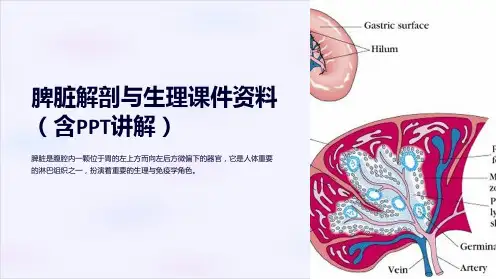

脾解剖形态、位置生理功能生理特性

- 格式:ppt

- 大小:3.35 MB

- 文档页数:23

脾的解剖学知识全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:脾是人体内重要的器官之一,位于腹腔左上部,与胃和胰腺相邻。

脾是人体免疫系统的一个组成部分,起着制造、存储和清除血细胞的重要作用。

本文将介绍脾的解剖学知识,包括脾的位置、结构、功能和相关疾病等方面的内容。

一、脾的位置脾位于腹腔左上部,主要靠近胃和左肾,并且与胰腺紧密相连。

脾的位置相对固定,一般不会出现位置移动的情况。

除非脾脏发生异常增大或者有其他疾病导致脾脏向下垂,才可能出现位置的改变。

二、脾的结构脾是由脾组织和包膜组成的,脾组织包括红髓和白髓。

红髓是由大量的血窦和淋巴细胞组成的,主要参与血液的清除和储藏功能;白髓则主要由淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞等组成,参与免疫功能。

脾外表面覆盖有一层厚厚的包膜,包膜下是脾实质,实质内分布有红、白髓。

三、脾的功能1. 血液储藏和清除功能:脾能够在血液循环系统中存储多余的血细胞,当有需要时释放出来。

脾脏还能够清除体内老化的、畸形的红血细胞和细菌等有害物质,保证血液的清洁。

2. 免疫功能:脾作为免疫系统的一个组成部分,具有重要的免疫功能。

脾脏内的白髓中富含淋巴细胞和浆细胞等免疫细胞,能够参与体内的免疫反应,对外来病原体进行识别和攻击。

3. 血液生成功能:脾在胚胎期间具有造血功能,可以产生血细胞。

但成年后,血液生成功能逐渐减弱,主要以清除和储存血细胞为主。

四、脾的相关疾病脾脏作为人体的重要器官,一旦发生疾病将会对人体健康造成重大影响。

常见的脾脏疾病包括:1. 脾功能亢进:脾功能亢进是脾脏一种常见的疾病,主要表现为脾脏过度活跃,造成过多的血细胞被清除,导致贫血、血小板减少等症状。

2. 脾功能低下:脾功能低下是由于脾脏功能异常或退化引起的,这会影响免疫功能和血液生成功能,使机体易感染疾病。

3. 脾脏损伤:脾脏损伤常常是由外伤引起,或者是一些特定的疾病导致脾脏损伤和出血。

严重的脾脏损伤可能需要手术治疗。

四、结语脾是人体内重要的器官之一,具有多种重要的功能。

脾知识点总结一、脾的解剖结构(一)位置:脾位于腹腔左上方,横膈之上,左膈之下,从第九肋至第十一肋向腹中线。

在正常情况下,脾脏不容易被触摸到,而且大小和形态都有很大的变化。

(二)形态:脾是一个质地柔软,颜色呈红色或褐色的器官,主要由淋巴组织和血管组成。

脾的形态不规则,上下径约12cm,左右径约7cm,前后径约4cm,重量约150-200克。

(三)结构:脾在结构上可以分为红髓和白髓两部分。

红髓主要包括红髓窦、红髓索和红髓团。

白髓主要由淋巴组织所构成。

此外,脾脏还包括脾门、脾静脉及其分枝、脾动脉及其分枝、脾组织以及脾囊。

(四)供血和供应:脾脏主要的供血来源于脾动脉,而静脉血液则通过脾静脉引流至门脉系统。

脾主要负责存储和释放血液中的血小板和红细胞。

此外,脾脏还参与人体免疫和造血功能。

二、脾的生理功能(一)造血功能:在胎儿期,脾脏是主要的造血器官,但在出生后,脾的造血功能逐渐下降,直至成年后几乎不生成血细胞。

然而,当骨髓发生病变时,脾脏会重新承担造血的功能。

(二)免疫功能:脾脏是淋巴系统的重要器官之一,具有清除血液中老化和异常细胞、细菌、病毒等异物的功能。

它可以对抗细胞免疫、体液免疫反应,并产生抗体等,对维护人体的免疫功能起到重要作用。

(三)储存功能:脾脏通过存储血小板和红细胞来调节血液循环,一旦身体遭受外伤或出血,脾脏可以释放存储的血液,以维持人体的正常血液循环。

三、脾的常见疾病(一)脾功能亢进:脾功能亢进是指脾脏对于异常细胞、微生物等刺激反应过度,产生了免疫反应,进而导致脾脏体积增大,出现脾肿大等症状。

脾功能亢进通常与感染、肿瘤、慢性疾病等相关。

(二)脾功能低下:脾功能低下一般是指脾脏对于感染抵抗能力下降,或造血功能减弱,导致机体易感染、贫血等症状。

脾功能低下常常与先天性免疫缺陷、后天性感染、放疗等因素有关。

(三)脾损伤:脾损伤多数是由外伤引起,例如挫伤、穿刺伤等。

脾损伤后常出现腹部疼痛、出血等症状,严重者还可能出现休克、脾出血破裂等情况。

原创中医脾的作用和功能是什么引言中医学是中国传统医学的一门宝贵瑰宝,其理论体系以阴阳五行为基础,强调人与自然界的相互关系。

中医学认为,人体的五脏是维持人体正常生理功能的重要组成部分之一。

在五脏中,脾被视为消化系统和免疫系统的重要调节器官。

脾的作用和功能对人体的健康和平衡起着至关重要的作用。

本篇文档将深入探讨原创中医脾的作用和功能。

脾的位置与解剖结构脾是位于人体左上腹腔中的一颗脏器,呈椭圆形。

在解剖上,脾位于胃的左上方,与左肾、左侧膈膜、腹膜相邻。

脾的外表光滑,呈深红色,其大小和形状因个体差异而有所变化。

脾的主要功能中医学认为,脾具有以下主要功能:1.消化与吸收:脾主司水谷的消化和吸收过程,将食物中的营养成分分解、吸收,并运输至全身各组织和器官,维持机体的正常代谢活动。

2.运化与输布:脾运化水谷精微,将其转化为气血,然后通过脉络输送到全身,滋养脏腑组织,保持人体的生命活力。

3.肌肉与四肢之关系:脾主肌肉,通过运化气血滋养四肢肌肉,使其强健有力,具备正常的运动功能。

4.产生清卫与免疫调节:脾在免疫系统中扮演重要角色,能够产生清卫气血,维护人体的免疫力和抵抗力。

脾虚与脾胃失衡的症状在中医学中,脾虚和脾胃失衡被视为常见的疾患。

当脾的功能失调或虚弱时,会引发一系列身体症状。

常见的脾虚症状包括:•容易疲劳和虚弱•食欲减退和消化不良•腹胀和腹泻倾向•体重下降和肌肉无力•面色苍白,舌质淡白,脉搏虚弱脾胃失衡常见的症状包括:•食欲不振或暴饮暴食•腹胀和痛感•大便稀溏或便秘•味觉改变和口干舌燥如何提升脾的功能和保持脾胃平衡在中医学的理论中,保持脾的功能和脾胃的平衡对于维持整体健康至关重要。

以下是几种有效的方法:1.饮食调理:避免暴饮暴食,保持饮食规律,避免过食寒凉、刺激性食物和生冷食物。

2.运动养生:适量的运动有助于促进脾气血的运行,维持脾的功能。

适当的锻炼可以选择散步、太极拳等身体活动。

3.情绪调节:情绪的过度波动或长期的压力对脾胃功能有不良影响。

脾脏解剖学脾脏的结构和功能脾脏解剖学:脾脏的结构和功能脾脏是人体内一种位于腹腔左上部的深红色、集合了多样功能的重要器官。

它在解剖学上位于胃的左上方,并且临近肾和左侧膈肌。

脾脏可以被分为不同的结构,包括脾脏的外观、脾小梁和脾实质。

此外,脾脏还有一系列的功能,例如造血、储存和分解红细胞、免疫功能以及参与造血调节等等。

一、脾脏的外观正常情况下,脾脏呈椭圆形,约有10~12cm的长度、7~8cm的宽度以及3~4cm的厚度。

它大致分为两个部分:脾的基底部和脾的上角。

脾的表面光滑,并且被脾囊膜完全覆盖。

二、脾小梁脾脏内部的结构由脾小梁组成。

这些薄而细的隔板呈现纵横交错的形式,形成了脾实质和白色脾髓质之间的框架结构。

脾小梁内含有动脉、静脉和淋巴组织,在维持脾脏正常功能中起着重要的作用。

三、脾实质脾脏的实质是由红髓、白髓和淋巴组织组成的。

红髓主要负责红细胞的生成和储存,而白髓则是产生白细胞的场所。

此外,脾实质还包含了淋巴组织,其中的淋巴细胞起着抗体的形成和维护免疫系统健康的重要作用。

四、脾脏的功能1.造血功能:胚胎发育初期,脾脏是造血的主要场所。

虽然这个功能在出生后逐渐转移到骨髓,但在某些特定情况下(例如某些疾病状态)脾脏依然可以发挥其造血功能。

2.红细胞储存和分解功能:脾脏可以储存大量的红细胞,并在需要时释放出来。

此外,老化、畸形或者寿命到期的红细胞也会被脾脏分解,确保血液中的红细胞保持正常状态。

3.免疫功能:脾脏是免疫系统的一部分,起到产生、分化和储存淋巴细胞的作用。

它可以清除血液中的细菌、病毒或者其他有害物质,并在免疫应答过程中产生和释放抗体。

4.造血调节功能:脾脏能够通过调节红细胞的产生和释放来维持正常的造血功能。

当身体处于贫血或需要增加氧气供应时,脾脏会释放更多的红细胞进入血液中。

总结:脾脏不仅是人体内部重要的解剖学结构,还具有多种功能。

了解脾脏的结构和功能有助于我们更好地理解它的作用和影响,以及在相关疾病的预防和治疗中的应用价值。

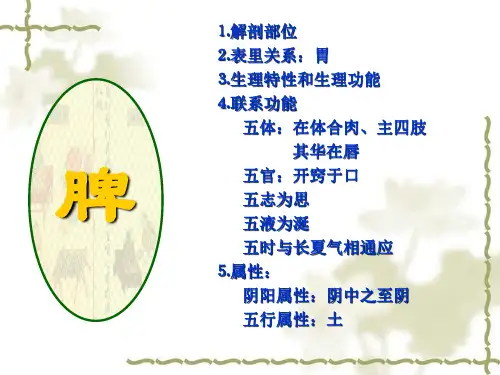

脾位于腹腔上部,膈膜之下,与胃以膜相连,“形如犬舌,状如鸡冠”,与胃、肉、唇、口等构成脾系统。

主运化、统血,输布水谷精微,为气血生化之源,人体脏腑百骸皆赖脾以濡养,故有后天之本之称。

在五行属土,为阴中之至阴。

脾与四时之长夏相应。

(一)脾的解剖形态1.脾的解剖位置:位于腹腔上部,膈膜下面,在左季胁的深部,附于胃的背侧左上方,“脾与胃以膜相连”(《素问·太阴阳明论》)。

2.脾的形态结构:脾是一个形如刀镰,扁平椭圆弯曲状器官,其色紫赤。

在中医文献中,脾的形象是“扁似马蹄”(《医学入门·脏腑》),“其色如马肝紫赤,其形如刀镰”(《医贯》),“形如犬舌,状如鸡冠,生于胃下,横贴胃底,与第一腰骨相齐,头大向右至小肠,尾尖向左连脾肉边,中有一管斜入肠,名曰珑管”(《医纲总枢》)。

“扁似马蹄”是指脾而言,“形如刀镰”,“犬舌”、“鸡冠”是指胰而言。

总之,从脾的位置、形态看,可知脏象学说中的“脾”作为解剖学单位就是现代解剖学中的脾和胰。

但其生理功能又远非脾和胰所能囊括。

(二)脾的生理功能1.脾主运化:运,即转运输送,化,即消化吸收。

脾主运化,指脾具有将水谷化为精微,并将精微物质转输至全身各脏腑组织的功能。

实际上,脾就是对营养物质的消化、吸收和运输的功能:饮食物的消化和营养物质的吸收、转输,是在脾胃、肝胆、大小肠等多个脏腑共同参与下的一个复杂的生理活动,其中脾起主导作用:脾的运化功能主要依赖脾气升清和脾阳温煦的作用:脾宜升则健。

“人纳水谷,脾气化而上升”(《医学三字经·附录·脏腑》),“脾升而善磨”(《四圣心源》),水谷入胃,全赖脾阳为之运化。

故“脾有一分之阳,能消一分之水谷;脾有十分之阳,能消十分之水谷”(《医原》)。

脾的运化功能,统而言之曰运化水谷,分而言之,则包括运化水谷和运化水液两个方面。

(1)运化水谷:水谷,泛指各种饮食物。

脾运化水谷,是指脾对饮食物的消化吸收作用。

脾脏—搜狗百科脾的⾎液通路脾动脉从脾门⼊脾后分⽀进⼊⼩梁,称为⼩梁动脉(trabecularartery)。

⼩梁动脉分⽀离开⼩梁进⼊动脉周围淋巴鞘内,称为中央动脉。

中央动脉沿途发出⼀些⼩分⽀形成⽑细⾎管供应⽩髓,其末端膨⼤形成边缘窦。

中央动脉主⼲在穿出⽩髓进⼊脾索时分⽀形成⼀些直⾏的微动脉,形似笔⽑,脾损伤故称笔⽑微动脉(penicillararteriole)。

笔⽑微动脉在脾索内可分为三段:①髓微动脉(pulparteriole),内⽪外有1~2层平滑肌;②鞘⽑细⽑管(sheathedcapillary),内⽪外有⼀厚的巨噬细胞鞘,但在⼈不发达;③动脉⽑细⾎管,⽑细⾎管末端的⼤部扩⼤成嗽叭状开放于脾索,少数则直接连通于⾎窦。

⾎窦汇⼊由扁平内⽪细胞构成的髓微静脉(pulpvenule),髓微静脉汇⼊⼩梁内的⼩梁静脉(trabecularvein),最后在门部汇成脾静脉出脾。

中央动脉旁的淋巴管沿动脉进⼊⼩梁,继⽽在门部汇集成较⼤的淋巴管出脾,淋巴内含有许多T细胞。

脾内⼤部分⾎液流经脾的速度较快,约30秒,少量⾎液的流速较慢,需数分钟⾄1⼩时,依据脾功能状态的不同⽽有变化。

脾的神经分布近⼗数年对免疫系统各器官内的神经分布有突破性进展,发现淋巴组织内有许多神经末梢,淋巴细胞和巨噬细胞表⾯有多种神经递质受体,从⽽改变了过去认为神经不直接调节游离细胞的概念。

脾神经⼊脾门后,其分⽀除分布于⾎管及⼩梁平滑肌以外,还有许多神经末梢进⼊脾实质分布于动脉周围淋巴鞘和边缘区,红髓的脾索内较少见,淋巴⼩结内则⽆。

电镜下见到,有的神经末鞘与淋巴细胞之间的间隙仅6nm宽,未见突触形成。

说明神经对免疫系统的功能活动有直接的调节作⽤。

功能作⽤脾脏定义 功能作⽤脾脏定义 ⼈体最⼤的周围淋巴样器官,其实质由红髓和⽩髓构成,具有造⾎和⾎液过滤功能,也是淋巴细胞迁移和接受抗原刺激后发⽣免疫应答、产⽣免疫效应分⼦的重要场所。

脾脏由脾动脉供⾎。

中医脾的作用和功能是什么脾是中医理论中重要的器官之一,其在中医学中扮演着关键的角色。

脾的作用和功能与人体的消化、吸收、运化以及免疫等方面密切相关。

本文将详细介绍中医脾的作用和功能。

脾的解剖与生理特点脾是人体的重要消化与免疫器官,位于腹腔中央的左上部分。

在解剖结构上,脾主要由红髓和白髓组成。

红髓是脾的主要组织,负责产生和储存血液。

白髓则负责产生和储存免疫细胞,对抗病原体。

脾的功能1.消化和吸收支持脾在中医理论中被认为是人体消化系统的核心。

它的主要功能是将进食的食物进行消化和吸收,并将营养物质输送到全身各个组织和器官中。

脾主司运化,“脾主固液”,指的是脾的功能将食物物质分解成易于吸收的营养物质,并在消化过程中起到保持体液平衡的作用。

2.提供营养和能量脾的功能还包括分解食物并提供给人体所需的营养和能量。

在中医理论中,脾被视为生化之源,能转化食物为气血,为人体提供能量和生命活动所需的物质基础。

3.维持气血运行脾在中医理论中与气血的运行息息相关。

脾的功能包括提升血液的生成和循环,并与心脏相互协作,保证气血的正常运行。

脾的运化能力强,对食物中的营养物质进行分解和吸收,为血液提供充足的养分。

4.调节免疫功能中医脾与免疫功能的联系在于脾的白髓部分。

白髓主要负责产生和储存免疫细胞,对抗病原体并维护机体的免疫功能。

脾的功能失调可能会导致免疫力下降,容易受到感染。

中医脾的功能失调与相关疾病中医认为,脾是人体的根本之器,其功能失调可能导致多种疾病。

以下是一些与脾功能失调相关的常见疾病:1.消化不良脾的功能失调可能导致消化系统出现问题,如胃痛、胃胀气、食欲减退等消化不良症状。

2.体力衰弱脾的功能不佳可能导致体力衰弱、乏力以及疲劳等身体虚弱的症状。

3.水肿脾的功能失调可能导致体内液体代谢异常,引起水肿,尤其是腹部和四肢水肿。

4.免疫功能下降脾的功能失调会影响免疫系统的正常运行,使得机体对病原体的抵抗力下降,易患感冒、感染等疾病。

脾脏应用解剖和生理概要脾脏是人体最大的外周淋巴器官。

外观呈暗红色,质软而脆。

脾脏表面由纤维结缔组织形成的光滑被膜包裹,水平断面呈半月形,额状断面为逗号形,矢状断面呈四边形或三角形,其内侧有一凹陷即为脾门,是脾脏血管、神经和淋巴出入之处。

我国正常成人的脾脏,男性平均长13.36cm,宽8.64cm,厚3.04cm;女性平均长13.09cm,宽8.84cm,厚3.05cm;正常重量约为100〜250g,平均135g。

中年以后脾脏逐渐缩小,老年人如并发肺气肿,则肺下缘可遮挡住脾脏进而影响超声检查。

一、脾脏应用解剖1脾脏的外观脾脏位于人体左侧季肋部,左侧肋膈角下方,胃底的后外侧。

脾脏的毗邻是:上方和前方为膈肌和第9、10和11肋弓,左侧和后方为侧、后腹壁,下方为结肠脾曲,右侧毗邻胃大弯。

正常成人脾脏长轴与左侧第10肋骨平行,上端约在左腋中线第9肋,下端约于左腋前线第11肋,可随呼吸运动有小范围活动。

脾脏的外观分为膈面和脏面,膈面凸起,贴近膈肌和胸壁;脏面凹陷,前抵胃大弯,后靠近左肾和肾上腺,下端邻近胰腺尾部。

2.脾脏韧带脾脏除脾门及其与胰尾接触的部位外,皆有腹膜覆盖,属腹膜间位器官。

覆盖脾脏的腹膜返折后又去覆盖与脾脏相邻器官,将脾脏与其邻近器官连接起来,起到固定脾脏的作用。

这以腹膜和软组织组成,起固定脾脏作用的组织即为脾脏的韧带,有脾胃韧带、脾肾韧带、脾膈韧带和脾结肠韧带等。

(1)脾胃韧带:是由覆盖胃的腹膜于胃大弯侧延伸形成,在脾门处两层腹膜分开,浅层腹膜向前向外覆盖脾脏,形成脾脏被膜,回到脾门处再返折构成脾肾韧带后层;深层腹膜向内覆盖脾动脉,形成脾胃韧带前层,延续为网膜囊后壁的腹膜。

脾胃韧带上部包含有胃短血管,下部包括胃网膜左血管。

该韧带上部分很短,向上返折至膈,使脾上极与胃底、膈肌紧密相贴,故在术中切断此韧带时,要注意防止误伤胃底。

脾胃韧带的深层腹膜向后移行至左肾前面,与有脾外后面移行至脾门后方再转到左肾前面的腹膜一起合成脾肾韧带;此韧带中包含有脾脏的血管、神经和淋巴管,以及部分胰尾组织。

五脏--脾脾的实体位于腹腔上部,膈下偏左。

《素问·太阴阳明论》说:“脾与胃以膜相连。

”《灵·本藏》并记载了脾的形态大小、位置高下偏正、质地坚脆与发病的关系。

《难经·四十二难》曰:“脾重二斤三两,扁广三寸,长五寸,有散膏半斤。

”《医贯》谓:“其色如马肝紫赤,其形如刀镰。

”可见,古代医家所说的脾,包括现代解剖学上的脾和胰两脏。

如张锡纯《医学衷中参西录》所言:“古人不名脺,而名为散膏。

散膏即脺也,脾之质子为胰子,形如膏,故曰散膏,为脾之副脏,……即脺与脾为一脏也。

”脾的生理功能主要为主运化、主升举和主统血。

其中以运化为核心,通过运化为机体生命活动提供精微物质,故称之为“后天之本”、“气血生化之源”。

《素问·灵兰秘典论》称:“脾胃者,仓廪之官,五味出焉。

”《难经·四十二难》说:“脾主裹血。

”有关脾的理论,《内经》和《难经》奠定了基础,而历代医家有所发挥、补充。

李东垣提出脾胃为元气之本,气机升降之枢纽,而强调脾之气阳的升发。

张介宾明确指出脾主运化和脾主统血,并提出了“五脏中皆有脾气,而脾胃中亦皆有五脏之气”的观点,李中梓则明确提出“脾为后天之本”说。

明清之际,对脾阴之生理病理及证治的认识逐步深化,认为“调治脾胃,须分阴阳。

李东垣后,重脾胃者但知宜补脾阳,而不知滋养脾阴。

脾阳不足,水谷固不化;脾阴不足,水谷仍不化也。

譬如釜中煮饭,釜底无火固不熟,釜中无水亦不熟也”(《血证论·男女异同论》)。

至此,脾的理论已日趋完善。

脾在五行属土,为阴中之至阴,通于长夏之气;在体合肌肉主四肢,开窍于口,其华在唇,在液为涎;脾舍意,在志为思;其经脉为足太阴脾经,与足阳明胃经相互络属,互为表里。

(一)脾的生理功能1.主运化脾主运化,是指脾有促进胃肠对饮食物的消化吸收,并将吸收的水谷精微转化为精、气、血、津液以输布到全身的生理作用。

运,即转运、输送;化,即消化、气化。

脾对饮食物的运化过程,大致可分为三个阶段:首先,脾可促进胃肠的消化吸收。

脾脏解剖知识点总结脾脏是人体内最大的淋巴器官,它位于腹腔左上方,主要功能是过滤血液、存储血液和产生免疫细胞。

脾脏的解剖结构复杂,包括外表面、内表面、脾门、脾峡、脾窦等部分。

本文将对脾脏的解剖知识点进行总结,以便更好地理解和学习脾脏的组织结构和功能。

一、脾脏的位置和形态脾脏位于腹腔左上方,紧邻胃的后面。

它呈菱形,约有12cm×7cm×3cm大小,重约150~200g。

在正常情况下,它是柔软、腺体突起的。

其前缘凸出右侧半圆,与胃的后面相接;其后缘凹入左侧半圆,与膈隔开。

它向上端与脾结合,下端是脾顶。

其内缘是脾门,在此有动、静脉、淋巴管、神经通过。

其外缘有粘附于脾结缩的后腹膜。

在脾的上后缘是胃的下面,有脾的印痕。

脾包被区域有副神经丛、大网膜、危险区、脾静脉,脾静脉释放缘痕,等。

二、脾脏的解剖结构1. 脾脏的外表面脾脏的外表面有菱形表面、脾边、脾面、脾顶和脾底等部分。

脾脏的外表面呈现出斑驳的红色,这是由于脾脏内部含有大量的血液。

脾边是脾脏的边界,脾面是脾脏的平坦面,脾顶是脾脏的上方,脾底则是脾脏的下方。

2. 脾脏的内表面脾脏的内表面是光滑的,有许多的裂纹、小孔以及颗粒状的组织。

内表面上的小孔是脾窦的开口,这些小孔可以让血液通过和淋巴细胞的产生。

脾窦是脾脏内部的重要结构,它是血液和淋巴的通道,也是免疫细胞的重要产生地。

3. 脾脏的脾门脾门是脾脏与腹腔其他器官连接的地方,脾门有大网膜的连接部和脾静脉的连接处。

脾门是血管、淋巴管、神经的出入口,也是脾脏的重要交通枢纽。

4. 脾脏的脾峡脾峡是脾脏内部的一块硬组织,它连接着脾门和脾窦,是脾脏内血液和淋巴流动的重要通道。

5. 脾脏的脾窦脾窦是脾脏内部的网状结构,它是血液和淋巴细胞流动的通道,也是免疫细胞的重要产生地。

三、脾脏的血液供应脾脏的血液供应主要有脾动脉和脾静脉两部分。

脾动脉由腹主动脉分出,经脾门进入脾脏内部,分支供血给脾实质。

脾静脉是脾脏内部的主要血液回流通道,它将经过脾脏的血液回流到门脉系统。