城市居住用地规划

- 格式:pptx

- 大小:113.36 KB

- 文档页数:16

城市规划用地分类标准城市规划用地分类标准是指根据城市发展的需要,将城市用地划分为不同的功能区域,并制定相应的规划标准和要求,以实现城市的有序发展和合理利用土地资源。

城市规划用地分类标准通常包括居住用地、商业用地、工业用地、交通用地、公共设施用地等多个方面,每个方面都有相应的标准和要求。

首先,居住用地是城市规划中最重要的一部分。

居住用地的规划要充分考虑人口密度、居住环境、配套设施等因素,以确保居民的生活质量和居住舒适度。

在城市规划中,居住用地一般包括住宅区、宿舍区等,根据不同的人口规模和居住需求,规划要求也会有所不同。

其次,商业用地是城市规划中的另一个重要方面。

商业用地的规划要考虑到商业活动的集聚效应、交通便利性、消费需求等因素,以促进城市商业的健康发展。

商业用地一般包括商业中心、购物中心、零售业区等,规划要求也会根据不同的商业类型和规模有所不同。

另外,工业用地是城市规划中不可或缺的一部分。

工业用地的规划要考虑到生产要素的集聚效应、交通便利性、环境保护等因素,以促进城市工业的可持续发展。

工业用地一般包括工业园区、工业集聚区等,规划要求也会根据不同的产业类型和规模有所不同。

此外,交通用地和公共设施用地也是城市规划中不可或缺的一部分。

交通用地的规划要考虑到交通网络的连通性、交通需求的满足度等因素,以确保城市交通的顺畅和便利。

公共设施用地的规划要考虑到公共服务的覆盖范围、设施配套的完善度等因素,以满足居民的基本生活需求。

综上所述,城市规划用地分类标准是城市规划的重要组成部分,它涉及到城市发展的方方面面,对于城市的可持续发展和土地资源的合理利用至关重要。

因此,我们应该充分认识到城市规划用地分类标准的重要性,加强规划管理,推动城市规划的科学化、合理化和可持续发展。

城市规划用地分类标准城市规划用地分类标准是指对城市用地进行分类划分,以便规划和管理城市发展。

城市用地分类标准可以根据不同的目的和需求进行划分,一般包括居住用地、商业用地、工业用地、教育用地、医疗用地、公共服务设施用地等。

下面将对城市规划用地分类标准进行详细介绍。

一、居住用地居住用地是用于建设住房和相关配套设施的土地。

按照建筑形式的不同,可以将居住用地分为住宅用地和住宿用地。

其中,住宅用地是指用于建设永久性住房的土地,包括别墅、花园洋房、小高层、多层住宅等。

住宅用地一般应具备安全、舒适、宜居的条件。

住宿用地是指用于临时性居住服务的土地,包括宾馆、旅店、招待所、公寓酒店等。

二、商业用地商业用地是用于建设商业设施的土地,主要包括购物中心、超市、专卖店、市场、商业街等。

商业用地的选择要考虑到市场需求、交通便利、人流密集等因素,以满足商业设施的需求。

三、工业用地工业用地是用于建设工业设施的土地,主要包括工厂、仓库、厂房等。

工业用地的选择要考虑到生产环境、供应链、劳动力等因素,以提高工业设施的生产效率和经济效益。

四、教育用地教育用地是用于建设学校、大学、培训机构等教育设施的土地。

教育用地的选择要考虑到学校规模、师生容量、教育资源等因素,以提供良好的学习环境和教育条件。

五、医疗用地医疗用地是用于建设医院、诊所、保健机构等医疗设施的土地。

医疗用地的选择要考虑到人口密集程度、交通便利度、医疗资源等因素,以提供完善的医疗服务和紧急救治能力。

六、公共服务设施用地公共服务设施用地是用于建设公共设施的土地,主要包括政府办公用地、文化娱乐用地、交通运输用地、体育用地、公园绿地等。

公共服务设施用地的选择要考虑到公众需求、社会功能、环境效益等因素,以提供全面的公共服务和社会福利。

以上是常见的城市规划用地分类标准,不同城市可能有特殊的用地需求和划分方式。

在城市规划过程中,需要综合考虑城市发展的各个方面,权衡不同利益的关系,合理安排和分类用地,以实现城市的可持续发展和人民群众的幸福生活。

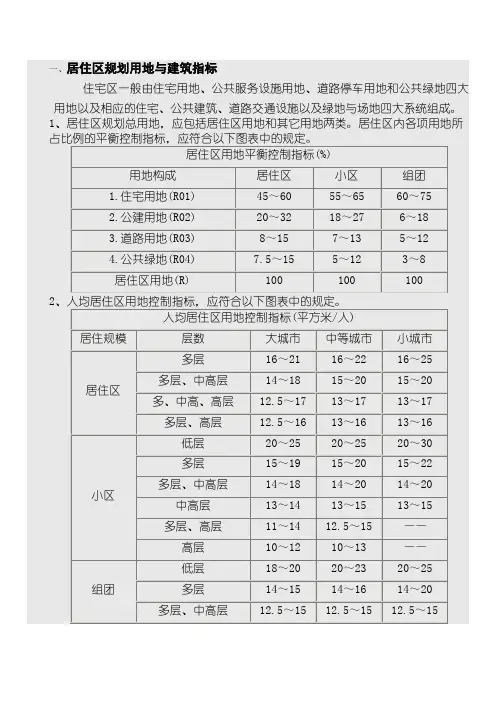

居住区规划标准规划标准

居住区规划标准。

居住区规划标准是指在城市建设中,对居住区的规划所制定的一系列标准和要求。

它涉及到居住区的布局、绿化、交通、设施等方方面面,对于提高城市居民的生活质量,促进城市可持续发展具有重要意义。

首先,居住区的规划应该合理布局。

合理的布局能够使居住区内的道路、建筑、绿地等各项设施有机地结合在一起,形成一个宜居的环境。

同时,布局要考虑到交通便利性,尽量避免交通拥堵,为居民提供便捷的出行条件。

其次,绿化是居住区规划中不可或缺的一部分。

充足的绿地能够改善空气质量,缓解城市的热岛效应,给居民提供休闲娱乐的场所。

因此,在居住区规划中,应该合理设置公园、绿化带等绿地设施,增加居住区的绿化率,提高居民的生活质量。

此外,居住区规划还应该充分考虑居民的生活需求。

在规划中应该设置商业设施、教育机构、医疗服务等配套设施,以满足居民的日常生活所需。

这些设施的合理设置,能够方便居民的生活,提高居住区的整体品质。

最后,居住区规划还需要考虑到环境保护和资源利用。

在规划中应该合理利用

土地资源,避免过度开发,保护自然环境。

同时,应该注重节能减排,采取环保措施,建设低碳、环保的居住区,为城市的可持续发展做出贡献。

总的来说,居住区规划标准是一个综合性的工程,需要考虑到多方面的因素。

只有在规划中充分考虑到居民的需求,注重环境保护和资源利用,才能建设出宜居、宜业、宜游的居住区,为城市的可持续发展做出贡献。

希望未来的居住区规划能够更加科学、合理,为城市的发展注入新的活力。

⑥结合人行步道带状绿地四、居住区的道路规划私人轿车正在迅速增长,如何解决这一矛盾?一般要求,小区小汽车拥有量:按总量不低于小区总居住户(套)数的20%;几种途径的探索(解决方案):①结合住宅组团(邻里单位)、设置户外集中停车场;②利用自然地坪的高差,在住宅组团(邻里)内部空间设置架空平台,平台下作停车库,并与各住宅楼相连,平台作居民户外活动空间,人车分流;③结合住宅的底层空间或是高层住宅综合体的裙房(或地下)的停车库;④利用小区内社区中心(广场)、集中绿地、活动场地的地下设置的停车场库;⑤独立设置的多层停车库;⑥适当加宽小区道路的沿道路的停车场。

1、居住区的道路规划,应遵循下列原则:1) 根据地形、气候、用地规模和用地四周的环境条件,以及居民的出行方式,应选择经济、便捷的道路系统和道路断面形式;2) 使居住区内外联系通而不畅、安全,避免往返迂回,并适于消防车、救护车、商店货车和垃圾车等的通行;3) 有利于居住区内各类用地的划分和有机联系,以及建筑物布置的多样化;4) 小区内避免过境车辆的穿行。

当公共交通线路引入居住区级道路时,应减少交通噪声对居民的干扰;5) 在地震烈度不低于六度的地区,应考虑防灾救灾要求;6) 满足居住区的日照通风和地下工程管线的埋设要求;7) 城市旧城区改造,其道路系统应充分考虑原有道路特点,保留和利用有历史文化价值的街道;8) 考虑居民小汽车的通行;9) 便于寻访、识别和街道命名。

2、居住区内道路可分为:居住区道路、小区路、组团路和宅间小路四级。

其道路宽度,应符合下列规定:1) 居住区道路:红线宽度不宜小于20m;2) 小区路:路面宽5~8m,建筑控制线之间的宽度,采暖区不宜小于14m;非采暖区不宜小于10m;3) 组团路:路面宽3~5m;建筑控制线之间的宽度,采暖区不宜小于10m;非。

城市居住区规划标准城市居住区规划标准是指根据城市发展的需要,对城市居住区进行合理规划,以保障城市居民的生活质量,促进城市可持续发展的一系列标准和要求。

城市居住区规划标准的制定,对于提高城市居住环境质量,促进城市居民生活水平的提高,具有重要的意义。

首先,城市居住区规划标准应当充分考虑城市居民的生活需求。

在规划城市居住区时,需要考虑居民的生活便利性,包括基础设施的建设、交通便利度、公共服务设施的配套等。

此外,还应该考虑到居民的生活环境,包括绿化率、环境卫生等方面,使居住区成为一个宜居的生活空间。

其次,城市居住区规划标准应当注重生态环境保护。

在城市居住区规划中,应该合理利用土地资源,避免过度开发造成的生态破坏,保护自然生态环境,提高城市居民的生活质量。

同时,在规划中要合理规划绿地和水系,提高城市居住区的生态环境质量,营造宜居的生活氛围。

另外,城市居住区规划标准还应当注重社会公共设施的建设。

在城市居住区规划中,要合理规划学校、医院、公园、文化设施等公共服务设施,满足居民的生活需求,提高城市居民的生活品质。

同时,还应该注重社区建设,促进居民之间的交流和互动,营造和谐的社区氛围。

最后,城市居住区规划标准还应当注重建筑风格和品质。

在城市居住区规划中,要注重建筑的风格和品质,打造具有城市特色的建筑群,提高城市的整体形象和品位。

同时,还应该注重建筑的功能性和实用性,满足居民的生活需求,提高城市居住区的品质。

综上所述,城市居住区规划标准的制定,对于提高城市居住环境质量,促进城市可持续发展具有重要的意义。

只有合理规划城市居住区,才能营造宜居的生活环境,提高城市居民的生活质量。

希望相关部门在制定城市居住区规划标准时,能够充分考虑居民的生活需求,注重生态环境保护,加强社会公共设施的建设,注重建筑风格和品质,共同打造宜居的城市居住区。

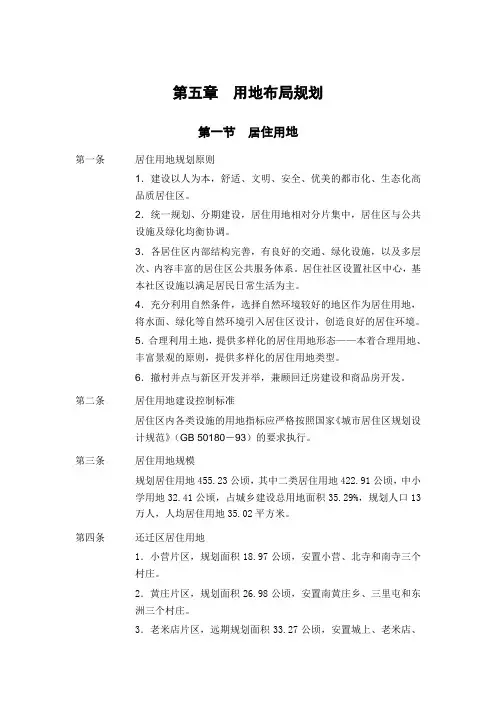

第五章用地布局规划第一节居住用地第一条居住用地规划原则1.建设以人为本,舒适、文明、安全、优美的都市化、生态化高品质居住区。

2.统一规划、分期建设,居住用地相对分片集中,居住区与公共设施及绿化均衡协调。

3.各居住区内部结构完善,有良好的交通、绿化设施,以及多层次、内容丰富的居住区公共服务体系。

居住社区设置社区中心,基本社区设施以满足居民日常生活为主。

4.充分利用自然条件,选择自然环境较好的地区作为居住用地,将水面、绿化等自然环境引入居住区设计,创造良好的居住环境。

5.合理利用土地,提供多样化的居住用地形态——本着合理用地、丰富景观的原则,提供多样化的居住用地类型。

6.撤村并点与新区开发并举,兼顾回迁房建设和商品房开发。

第二条居住用地建设控制标准居住区内各类设施的用地指标应严格按照国家《城市居住区规划设计规范》(GB 50180-93)的要求执行。

第三条居住用地规模规划居住用地455.23公顷,其中二类居住用地422.91公顷,中小学用地32.41公顷,占城乡建设总用地面积35.29%,规划人口13万人,人均居住用地35.02平方米。

第四条还迁区居住用地1.小营片区,规划面积18.97公顷,安置小营、北寺和南寺三个村庄。

2.黄庄片区,规划面积26.98公顷,安置南黄庄乡、三里屯和东洲三个村庄。

3.老米店片区,远期规划面积33.27公顷,安置城上、老米店、马家口和六合庄四个村庄。

第五条出让区居住用地出让区居住用地:用于商业开发的居住用地,规划面积为409.28公顷。

第六条居住社区1.居住社区一:居住用地106.84公顷,居住人口3.7万人,以新建为主,包括黄庄片区拆迁安置地,住宅建设应注重与铁路的隔离,景观环境的塑造。

2.居住社区二:居住用地95.54公顷,居住人口2.2万人,以新建为主,住宅建设应注重与北运河景观带相协调,景观环境的塑造。

3.居住社区三:居住用地134.63公顷,居住人口2.2万人,以新建为主,住宅建设应注重与水系、生态湿地的关系,景观环境的塑造。

中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93(2002 年版)主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日工程建设标准局部修订公告第31号关于国家标准《城市居住区规划设计规范》局部修订的公告根据建设部《关于印发<一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[1998]94号)的要求,中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》GB50180-93进行了局部修订。

我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了共同审查,现予批准,自2002年4月1日起施行,其中,1.0.3、3.0.1、3.0.2、3.0.3、5.0.2(第1款)、5.0.5(第2款)、5.0.6(第一款)、6.0.1、6.0.3、6.0.5、7.0.1、7.0.2(第3款)、7.0.4(第1款的第5项)、7.0.5为强制性条文,必须严格执行。

该规范经此次修改的原条文规定同时废止。

中华人民共和国建设部2002年3月11日关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标〔1993〕542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1993年7月16日前言根据建设部建标[1998]94号文件《关于印发“一九九八年工程建设标准制定、修订计划”的通知》要求,对现行国家标准《城市居住规划设计规范》(以下简称规范)进行局部修订。

本次规范修订主要包括以下几个方面:增补老年人设施和停车场(库)的内容;对分级控制规模、指标体系和公共服务设施的部分内容进行了适当调整;进一步调整完善住宅日照间距的有关规定;与相关规范或标准协调,加强了措辞的严谨性。

中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93(修改本)2002年4月1日起施行/(注明:因人手有限,没有校对,另有几个图表没有上传,如有需要可与我们联系) 中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标〔1993〕542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设一九九三年七月十六日中华人民共和国国家标准《城市居住区规划设计规范》 GB 50180-93局部修订条文及其条文及其条文说明工程建设标准局部修订公告第31号关于国家标准《城市居住区规划设计规范》局部修订的公告根据建设部《关于印发<一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[1998]94号)的要求,中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》GB50180-93进行了局部修订。

我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了共同审查,现予批准,自2002年4月1日起施行,其中,1.0.3、3.0.1、3.0.2、3.0.3、5.0.2(第1款)、5.0.5(第2款)、5.0.6(第一款)、6.0.1、6.0.3、6.0.5、7.0.1、7.0.2(第3款)、7.0.4(第1款的第5项)、7.0.5为强制性条文,必须严格执行。

该规范经此次修改的原条文规定同时废止。

局部修订的具体内容,将在近其出版的《工程建设标准化》刊物上登载。

《城市居住区规划设计规范》(一)关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标[1993]542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GBJ137-90为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九三年七月十六日一、总则1、为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

2、本规范适用于城市居住区的规划设计。

3、居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合以下图表中的规定。

其规划组织结构可采用居住区小区组团、居住区组团、小区组团及独立式组团等多种类型。

4、居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划组织结构类型统一安排、灵活使用。

5、住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1)符合城市总体规划的要求;2) 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;3)综合考虑所在城市的性质、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;4)适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造方便、舒适、安全、优美的居住生活环境;5) 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;6) 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;7) 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;8) 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

6、居住区规划设计除执行本规范外,尚应符合国家有关标准与规范的规定。

中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93(强制性条文)主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日1.0.3 居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合表1.0.3的规定。

表1.0.3 居住区分级控制规模3.0.1 居住区规划总用地,应包括居住区用地和其他用地两类。

其各类、项用地名称可采用本规范第2章规定的代号标示。

3.0.2 居住区用地构成中,各项用地面积和所占比例应符合下列规定:3.0.2.1 居住区用地平衡表的格式,应符合本规范附录A,第A.0.5条的要求。

参与居住区用地平衡的用地应为构成居住区用地的四项用地,其他用地不参与平衡;3.0.2.2 居住区内各项用地所占比例的平衡控制指标,应符合表3.0.2的规定。

表3.0.2 居住区用地平衡控制指标(%)3.0.3 人均居住区用地控制指标,应符合表3.0.3规定。

表3.0.3 人均居住区用地控制指标(㎡/人)注:本表各项指标按每户3.2人计算。

5.0.2住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定。

5.0.2.1 住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定;对于特定情况还应符合下列规定:(1)老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;(2)在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;(3)旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准。

表5.0.2-1 住宅建筑日照标准○2底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置。

5.0.5.2 无电梯住宅不应超过六层。

在地形起伏较大的地区,当住宅分层入口时,可按进入住宅后的单程上或下的层数计算。

5.0.6.1 住宅建筑净密度的最大值,不应超过表5.0.6-1的规定;表5.0.6-1 住宅建筑净密度控制指标(%)注:混合层取两者的指标值作为控制指标的上、下限值。

城市居住区规划要点1.合理土地利用:在城市居住区规划中,需要合理利用土地资源,通过科学的规划布局,确保土地的高效利用和合理分配。

这包括确定居住用地的主要区域和比例,同时留出足够的公共空间和绿地,以提供人们休闲娱乐和交流的场所。

2.多样化的住宅类型:城市居住区规划要重视住宅类型的多样性,包括高层住宅、公寓楼、别墅、联排别墅等。

通过提供多样化的住宅类型,满足不同人群的需求和经济能力,并促进社会和谐稳定。

3.便捷的交通网络:城市居住区规划需要考虑交通网络的布局和设计,包括道路、公共交通、自行车和步行道等。

合理规划交通系统可以提高城市的交通效率,并减少交通拥堵和环境污染。

此外,要注重公共交通设施的建设,以提供便捷、经济、环保的出行方式。

4.宜居的环境条件:城市居住区规划要注重创造宜居的环境条件,包括提供优质的空气、水质和声环境。

通过合理的绿化和植物种植,提供充足的阳光和通风,并避免大气污染和噪声污染。

5.公共设施和社区服务:城市居住区规划要充分考虑公共设施和社区服务的建设,包括学校、医院、商店、休闲设施等。

这些设施的合理布局和充足供应,可以提供人们生活所需的各种服务,并增强社区的凝聚力和社会互动。

6.生态环境保护:城市居住区规划要注重生态环境保护,包括保护自然资源、改善生态系统和保护生物多样性。

通过合理规划绿地和水体,提供自然生态系统的保护和恢复,同时减少人类活动对自然环境的破坏。

7.合理的社区规模:城市居住区规划要合理确定社区规模和人口密度。

社区的规模不宜太大,以便人们在社区内能够相互熟悉和交流,形成邻里关系和社会互动。

适当的人口密度有助于提供高质量的公共设施和社区服务。

8.增加自给自足能力:城市居住区规划要鼓励自给自足能力,通过设置农业用地、蔬果园等,为居民提供本地生产的食品和农产品。

这不仅可以提高食品安全性和居民的健康水平,还有助于减少对外部资源的依赖和跨区域交通。

总之,城市居住区规划要注重土地利用、住宅类型、交通网络、环境条件、公共设施和社区服务、生态环境保护、社区规模和自给自足能力等方面的统筹考虑。

《城市居住区规划设计规范》GB50180-93 2016版城市居住区规划设计规范Code for urban Residential Areas Planning&Design (2016年版)1993-07-16发布 1994-02-01实施中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布修订说明本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于请组织开展城市排水相关标准制修订工作的函》(建标标函2013 [46]号)的要求,由中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2012年版)进行修订而成。

本次修订的主要技术内容是:增补符合低影响开发的建设要求,对地下空间使用、绿地与绿化设计、道路设计、竖向设计等内容进行了调整和补充;进一步完善道路规划和停车场库配置要求。

本规范中下划线表示修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。

1 总则【条文说明】1.0.5 本条是编制居住区规划设计必须遵循的基本原则:一、居住区是城市的重要组成部分,因而必须根据城市总体规划要求,从全局出发考虑居住区具体的规划设计。

二、居住区规划设计应坚持《城市规划法》提出的“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则”。

三、居住区规划设计是在一定的规划用地范围内进行,对其各种规划要素的考虑和确定,如日照标准、房屋间距、密度、建筑布局、道路、绿化和空间环境设计及其组成有机整体等,均与所在城市的特点、所处建筑气候分区、规划用地范围内的现状条件及社会经济发展水平密切相关。

在规划设计中应充分考虑、利用和强化已有特点和条件,为整体提高居住区规划设计水平创造条件。

四、城市居民的一生中,约有三分之二以上的时间是在居住区内度过,因而居住区的规划设计必须研究居民的行为轨迹与活动要求,综合考虑居民对物质与文化、生理和心理的需求及确保居民安全的防灾、避灾措施等,以便为居民创造良好的居住生活环境。

《城市居住区规划设计规范》GB36879 50180-93(2016 年版)目录1 总则2 术语、代号3 用地与建筑4 规划布局与空间环境5 住宅6 公共服务设施7 绿地8 道路9 竖向10 管线综合11 综合技术经济指标附录A 附图及附表附录B 本规范用词说明附加说明附录A 附图及附表1 总则1总则1.0.1 为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于城市居住区的规划设计。

1.0.3 居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合表 1.0.3 的规定。

1.0.4a 居住区的规划布局形式可采用居住区- 小区- 组团、居住区- 组团、小区-组团及独立式组团等多种类型。

1.0.5 居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划布局形式统一安排、灵活使用。

1.0.6 居住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1.0.5.1 符合城市总体规划的要求;1.0.5.2 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3 符合所在地经济社会发展水平,民族习俗和传统风貌,气候特点与环境条件;1.0.5.3a 符合低影响开发的建设要求,充分利用河湖水域,促进雨水的自然积存、自然渗透、自然净化;1.0.5.4 适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;1.0.5.5 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;1.0.5.6 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;1.0.5.7 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;1.0.5.8 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

1.0.7 居住区规划设计除符合本规范外,尚应符合国家现行的有关法律、法规和强制性标准的规定。