汪曾祺(完整)

- 格式:ppt

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:26

【实用】汪曾祺散文(精选13篇)【实用】汪曾祺散文(精选13篇)在学习、工作或生活中,大家都写过散文吗?散文是一种自由、灵活、短小精悍,表现真人真事真是感情的问题。

那么问题来了,怎样才能完成一篇优秀的散文呢?下面是小编为大家整理的汪曾祺散文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

汪曾祺散文篇1我是个不那么喜欢读书的中文系的学生,自然,也就不大喜欢主动去看一些小说、诗歌和文章。

但在一次偶然的去图书馆休息的时间里,随手从书架上拿下来一本书,是一本人物传记类书籍。

作者是汪曾祺的三个儿女,书名是《老头儿汪曾祺》。

从这本书里,提到了小时候,大概是三四年级左右的年纪,语文课本中有一篇文章叫做“多年父子成兄弟”,那是汪曾祺的作品。

是一篇散文。

之前虽有听说汪曾祺是个著名的作家,但并没有去看过他的一些作品。

而此时突然提到这位作家,使我产生了一些想去看看他都写了什么东西的想法。

于是,在这个初衷下,我阅读了他的一些散文,小说作品。

他是沈从文的弟子。

“京派”作家的代表人物。

他的散文作品,在我看来,在中国当代文坛上,独树一帜,特别具有一番与别人不同的韵味。

汪曾祺散文给我印象第一深刻的就是他的语言、文字。

他曾不止一次地提到他的语言风格是受到了归有光的极大影响。

后来我了解到,归有光的散文最大特点,就是白描,近乎于通篇的白描写作。

汪曾祺受其影响,语言中,出落的就是大大方方,平平淡淡的白话。

有人评价汪曾祺的语言说是“把白话白到了家”。

然而,读汪曾祺的文章又很明显地可以感受得到他在行文之中所带有的那种文人雅气。

二者得到了某种平衡和协调之后,显示出了独特的艺术魅力。

就像在《花园》中,他说“没当家像一个概念一样浮现于我的记忆之上,它的颜色是最深沉的”,“当然我嘴里是含着一根草了。

草根的甜味和它的似有若无的水红色是一种自然的巧合”,整篇文章读下来,却使人忍俊不禁,内心平和,恬淡而又不乏感动,如最后他说“有一年夏天,我已经像个大人了,天气郁闷,心上另外又有一点小事使我睡不着,半夜到园里去。

汪曾祺《异秉》阅读练习及答案【天河一模】阅读下面文章,完成18~22题。

(22分)异秉汪曾祺①这是一家门面不大的药店。

药店的“同仁”,一律称为“先生”。

先生里分为几等。

一等的是“管事”,即经理。

保全堂的管事姓卢。

二等的叫“刀上”,管切药和“跌”丸药。

“刀上”是个技术人员,薪金最高,在店中地位也最尊。

保全堂的“刀上”是全县头一把刀,他姓许。

②其余的都叫“同事”。

他们的职务就是抓药,写帐。

“同事”是没有什么了不起的,每年都有被辞退的可能。

辞退时“管事”并不说话,只是在腊月有一桌辞年酒,算是东家向“同仁”道一年的辛苦,只要是把哪位“同事”请到上席去,该“同事”就二话不说,客客气气地卷起铺盖另谋高就。

保全堂的陶先生,就已经有三次要被请到上席了。

他咳嗽痰喘,人也不精明。

终于没有坐上席,是同行店伙纷纷来说情:辞了他,他上谁家去呢?谁家会要这样一个痰篓子呢?这岂非绝了他的生计?这样,陶先生就只有更加勤勉,更加谨慎了。

每逢他的喘病发作时,有人问:“陶先生,你这两天又不大好吧?”他就一面喘嗽着一面说:“啊,不,很好,很(呼噜呼噜)好!”③“先生”以下,是学生意的。

药店管学生意的却有一个奇怪称呼,叫做“相公”。

④保全堂现有的“相公”姓陈。

⑤陈相公脑袋大大的,眼睛圆圆的,嘴唇厚厚的,说话声气粗粗的——呜噜呜噜地说不清楚。

⑥他一天的生活如下:起得比谁都早。

起来就把“先生”们的尿壶都倒了涮干净控在厕所里。

扫地。

擦桌椅、擦柜台。

到处掸土。

开门。

这地方的店铺大都是“铺闼子门”,——一列宽可一尺的厚厚的门板嵌在门框和门槛的槽子里。

陈相公就一块一块卸出来,按“东一”、“东二”、“东三”、“东四”、“西一”、“西二”、“西三”、“西四”次序,靠墙竖好。

晒药,收药。

太阳出来时,把许先生切好的“饮片”、“跌”好的丸药,——都放在匾筛里,用头顶着,爬上梯子,到屋顶的晒台上放好;傍晚时再收下来。

这是他一天最快乐的时候。

他可以登高四望。

看得见许多店铺和人家的房顶,都是黑黑的。

汪曾祺经典散文汪曾祺经典散文(通用10篇)在平时的学习、工作或生活中,大家经常看到散文吧?散文对作者主观感情的要求是所有文体中仅次于诗歌的。

那么问题来了,怎样才能完成一篇优秀的散文呢?以下是店铺收集整理的汪曾祺经典散文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

汪曾祺经典散文篇1西南联大的校舍很分散。

有一些是借用原先的会馆、祠堂、学校,只有新校舍是联大自建的,也是联大的主体。

这里原来是一片坟地,坟主的后代大都已经式微或他徙了,联大征用了这片地并未引起麻烦。

有一座校门,极简陋,两扇大门是用木板钉成的,不施油漆,露着白茬。

门楣横书大字:“国立西南联合大学。

”进门是一条贯通南北的大路。

路是土路,到了雨季,接连下雨,泥泞没足,极易滑倒。

大路把新校舍分为东西两区。

路以西,是学生宿舍。

土墙,草顶。

两头各有门。

窗户是在墙上留出方洞,直插着几根带皮的树棍。

空气是很流通的,因为没有人爱在窗洞上糊纸,当然更没有玻璃。

昆明气候温和,冬天从窗洞吹进一点风,也不要紧。

宿舍是大统间,两边靠墙,和墙垂直,各排了十张双层木床。

一张床睡两个人,一间宿舍可住四十人。

我没有留心过这样的宿舍共有多少间。

我曾在二十五号宿舍住过两年。

二十五号不是最后一号。

如果以三十间计,则新校舍可住一千二百人。

联大学生三千人,工学院住在拓东路迤西会馆;女生住“南院”,新校舍住的是文、理、法三院的男生。

估计起来,可以住得下。

学生并不老老实实地让双层床靠墙直放,向右看齐,不少人给它重新组合,把三张床拼成一个U字,外面挂上旧床单或钉上纸板,就成了一个独立天地,屋中之屋。

结邻而居的,多是谈得来的同学。

也有的不是自己选择的,是学校派定的。

我在二十五号宿舍住的时候,睡靠门的上铺,和下铺的一位同学几乎没有见过面。

他是历史系的,姓刘,河南人。

他是个农家子弟,到昆明来考大学是由河南自己挑了一担行李走来的。

——到昆明来考联大的,多数是坐公共汽车来的,乘滇越铁路火车来的,但也有利用很奇怪的交通工具来的。

汪曾祺的经典散文汪曾祺的经典散文篇一:葡萄月令一月,下大雪。

雪静静地下着。

果园一片白。

听不到一点声音。

葡萄睡在铺着白雪的窖里。

二月里刮春风。

立春后,要刮四十八天“摆条风”。

风摆动树的枝条,树醒了,忙忙地把汁液送到全身。

树枝软了。

树绿了。

雪化了,土地是黑的。

黑色的土地里,长出了茵陈蒿。

碧绿。

葡萄出窖。

把葡萄窖一锹一锹挖开。

挖下的土,堆在四面。

葡萄藤露出来了,乌黑的。

有的梢头已经绽开了芽苞,吐出指甲大的苍白的小叶。

它已经等不及了。

把葡萄藤拉出来,放在松松的湿土上。

不大一会,小叶就变了颜色,叶边发红;--又不大一会,绿了。

三月,葡萄上架。

先得备料。

把立柱、横梁、小棍,槐木的、柳木的、杨木的、桦木的,按照树棵大小,分别堆放在旁边。

立柱有汤碗口粗的、饭碗口粗的、茶杯口粗的。

一棵大葡萄得用八根,十根,乃至十二根立柱。

中等的,六根、四根。

先刨坑,竖柱。

然后搭横梁。

用粗铁丝?紧。

然后搭小棍,用细铁丝缚住。

然后,请葡萄上架。

把在土里趴了一冬的老藤扛起来,得费一点劲。

大的,得四五个人一起来。

“起!起!”哎,它起来了,把它放在葡萄架上,把枝条向三面伸开,像五个指头一样的伸开,扇面似的伸开。

然后,用麻筋在小棍上固定住。

葡萄藤舒舒展展,凉凉快快地在上面呆着。

上了架,就施肥。

在葡萄根的后面,距主干一尺,挖一道半月形的沟,把大粪倒在里面。

葡萄上大粪,不用稀释,就这样把原汁大粪倒下去。

大棵的,得三四桶。

小葡萄,一桶也就够了。

四月,浇水。

挖窖挖出的土,堆在四面,筑成垄,就成一个池子。

池里放满了水。

葡萄园里水气泱泱,沁人心肺。

葡萄喝起水来是惊人的。

它真是在喝哎!葡萄藤的组织跟别的果树不一样,它里面是一根一根细小的导管。

这一点,中国的古人早就发现了。

《图经》云:“根苗中空相通。

圃人将货之,欲得厚利,暮溉其根,而晨朝水浸子中矣,故俗呼其苗为木通。

”“暮溉其根,而晨朝水浸子中矣”,是不对的,葡萄成熟了,就不能再浇水了。

再浇,果粒就会涨破。

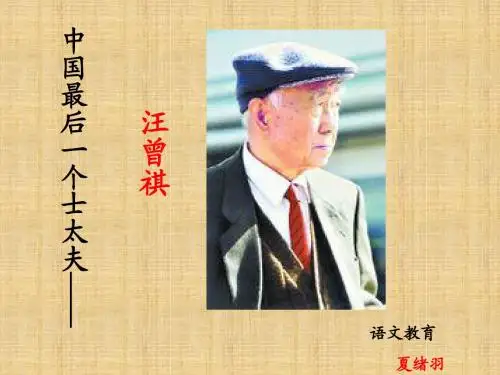

••••••••••••••••••••••••••••••••汪曾祺汪曾祺,1920年3月5日生于江苏省高邮市,中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。

[1] 被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫。

”[2] 汪曾祺在短篇小说创作上颇有成就,对戏剧与民间文艺也有深入钻研。

1935年秋,汪曾祺初中毕业考入江阴县南菁中学读高中。

1939年夏,汪曾祺从上海经香港、越南到昆明,以第一志愿考入西南联大中国文学系。

1950年,任北京市文联主办的《北京文艺》编辑。

1961年冬,用毛笔写出了《羊舍一夕》。

[3] 1963年,发表的《羊舍的夜晚》正式出版。

1981年1月,《异秉》在《雨花》发表。

1996年12月,在中国作家协会第五次全国代表大会上被推选为顾问。

1997年5月16日上午10点30分因病医治无效去世,享年77岁。

目录123汪曾祺1文学特点1、散文写作:汪曾祺的散文没有结构的苦心经营,也不追求题旨的玄奥深奇,平淡质朴,娓娓道来,如话家常。

他以个人化的细小琐屑的题材,使“日常生活审美化”,纠偏了那种集体的“宏大叙事”;以平实委婉而又有弹性的语言,反拨了笼罩一切的“毛话语”的僵硬;以平淡、含蓄节制的叙述,暴露了滥情的、夸饰的文风之矫情,让人重温曾经消逝的古典主义的名士风散文的魅力,从而折射出中国当代散文的空洞、浮夸、虚假、病态,让真与美、让日常生活、让恬淡与雍容回归散文,让散文走出“千人一面,千部一腔”,功不可没。

汪曾祺的散文不注重观念的灌输,但发人深思。

如《吃食和文学》的《苦瓜是瓜吗》,其中谈到苦瓜的历史,人对苦瓜的喜恶,北京人由不接受苦瓜到接受,最后谈到文学创作问题:“不要对自己没有看惯的作品轻易地否定、排斥”“一个作品算是现实主义的也可以,算是现代主义的也可以,只要它真是一个作品。

作品就是作品。

正如苦瓜,说它是瓜也行,说它是葫芦也行,只要它是可吃的。

2、小说写作:汪曾祺的小说充溢着“中国味儿”。

汪曾祺《晚饭花》原文欣赏汪曾祺《晚饭花》原文欣赏语文课本中有很多经典的文学作品,在学习课文的过程中必须认真进行阅读,这样才能提高阅读水平,下面是小编收集整理的汪曾祺《晚饭花》原文欣赏,欢迎阅读参考!晚饭花就是野茉莉。

因为是在黄昏时开花,晚饭前后开得最为热闹,故又名晚饭花。

野茉莉,处处有之,极易繁衍。

高二三尺,枝叶披纷,肥者可荫五六尺。

花如茉莉而长大,其色多种易变。

子如豆,深黑有细纹,中有瓤,白色,可作粉,故又名粉豆花。

曝干作蔬,与马兰头相类。

根大者如拳、黑硬,俚医以治吐血。

——吴其浚:《植物名实图考》珠子灯这里的风俗,有钱人家的小姐出嫁的第二年,娘家要送灯。

送灯的用意是祈求多子。

元宵节前几天,街上常常可以看到送灯的队伍。

几个女佣人,穿了干净的衣服,头梳得光光的,戴着双喜字大红绒花,一人手里提着一盏灯;前面有几个吹鼓手吹着细乐。

远远听到送灯的箫笛,很多人家的门就开了。

姑娘、媳妇走出来,倚门而看,且指指点点,悄悄评论。

这也是一年的元宵节景。

一堂灯一般是六盏。

四盏较小,大都是染成红色或白色而画了红花的羊角琉璃泡子。

一盏是麒麟送子:一个染色的琉璃角片扎成的娃娃骑在一匹麒麟上。

还有一盏是珠子灯:绿色的玻璃珠子穿扎成的很大的宫灯。

灯体是八扇玻璃,漆着红色的各体寿字,其余部分都是珠子,顶盖上伸出八个珠子的凤头,凤嘴里衔着珠子的小幡,下缀珠子的流苏。

这盏灯分量相当的重,送来的时候,得两个人用一根小扁担抬着。

这是一盏主灯,挂在房间的正中。

旁边是麒麟送子,玻璃泡子挂在四角。

到了“灯节”的晚上,这些灯里就插了红蜡烛。

点亮了。

从十三“上灯”到十八“落灯”,接连点几个晚上。

平常这些灯是不点的。

屋里点了灯,气氛就很不一样了。

这些灯都不怎么亮(点灯的目的原不是为了照明),但很柔和。

尤其是那盏珠子灯,洒下一片淡绿的光,绿光中珠幡的影子轻轻地摇曳,如梦如水,显得异常安静。

无宵的灯光扩散着吉祥、幸福和朦胧暧昧的希望。

孙家的大小姐孙淑芸嫁给了王家的二少爷王常生。

汪曾祺的作品有哪些汪曾祺是中国当代文学史上著名的作家、散文家、戏剧家,汪曾祺在短篇小说创作上颇有成就。

以下是为你整理的汪曾祺的作品介绍,希望能帮到你。

汪曾祺的介绍汪曾祺,江苏高邮人,1920年3月5日出生,中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。

被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫。

”汪曾祺在短篇小说创作上颇有成就,对戏剧与民间文艺也有深入钻研。

作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》等。

汪曾祺可以说在那个极其特殊年代的首批高知识分子,在他20岁时,通过自身的努力考上了西南联大的中文系,在他的一生中,文学上的成就是他这一辈子的荣光,他留下了许多散文集、小说集。

汪曾祺大学毕业后,第一份工作便是在联大同学办的一所中学中担任教师,在教学生涯中,也是他的创作初始阶段,在这个阶段中,他写了不少的文学小说,有名的如《复仇》,后来被刊登在文艺复兴的杂志上,并广为流传,人们开始认识了汪曾祺这样的一个人。

同样也是在教师生涯的过程中,汪曾祺认识了他的一生伴侣,施松卿。

她也同样是一名教师,由于在一起工作,从而建立了深厚的感情基础,并且因此喜结良缘,从此相守相依。

汪曾祺的人生几经波折,历经过中国抗日战争,改革开放,在这林林种种的是其中,汪曾祺依旧能够保持着一颗开朗的心态,并未被生活中的困难所打倒,反而能够将更多的感情投入到文学创作中,写下了许多的精品良作。

汪曾祺的作品有哪些汪曾祺被后世的文人学者评价为当代著名的作家,散文家。

他的创作类型自然是少不了小说和散文。

首先,汪曾祺的一生是写下了不少的小说的,后来被收录成册,装订成集,流传于后世,传递于古今。

在小说的创作中,汪老最为有名的作品均收录于小说作品集《邂逅集》中,而在《邂逅集》中当属受戒这篇小说最为有名,那么受戒到底讲述的是一个怎样的故事,传递了作者怎样的意图呢?《受戒》整部小说中以一个小和尚为主人公,讲述了他幸福的一生,既能够当和尚,但同样也能拥有爱情,这篇小说具有深刻的反讽意味的,讽刺了当下的社会环境。

葡萄月令汪曾祺授课人:胡雪平教学目标:1、通过讨论简单了解本文严谨别致、详略有致的结构特点。

2、通过朗读品味本文淳朴自然、闲适自在的语言。

3、通过想象和联想体会作者文人的灵性和雅致的情趣,激发对生活的热爱。

教学重难点:品味语言,理解作者闲适自由的行文风格,通过想像和联想进一步体会文字间蕴涵的情感。

教学设想:本文是一篇非常别致的状物散文。

我自己阅读的时候,醉心于汪曾祺朴实自然的行文风格,亲切口语化的语言,读着就觉得很有意思。

于是我就想以此作为突破点,让学生来体会语言的朴素自然之美。

然后由文及人,整体感受汪曾祺热爱生活、积极乐观的情怀。

教学时数:一课时教学过程:一、新课导入生活中并不总是惊涛骇浪,很多时候,我们大多数人都处于一种平常甚至平淡的生活状态中。

把平常生活活出滋味,把平常生活写出诗意的,汪曾祺老先生算一位。

今天,我们就随着汪老走进那个美丽的葡萄园,在四季变迁中认识葡萄,感悟人生。

二、题目与作者(嵌入课堂中)1、月令:记述每年夏历十二个月的时令及其相关事物。

另如《豳风·七月》2、作者:汪曾祺(1920-1997),江苏高邮人,京派小说传人,散文家、戏剧家。

他博学多识,情趣广泛,对书画、医道、戏剧与民间文艺都有深入钻研。

有“短篇圣手”之称,所作小说多写童年、故乡,写记忆里的人和事,在浑朴自然、清淡委婉中表现和谐的意趣。

他力求淡泊,脱离外界的喧哗和干扰,精心营构自己的艺术世界。

自觉吸收传统文化,具有浓郁的乡土气息,显示出师承沈从文的特点。

在小说“散文化”方面,开风气之先。

作品有《大淖记事》,还有《受戒》、《异秉》等。

三.整体感知,理清文章思路1、通读课文,文章按照什么顺序来写的,写什么?(同桌两人合作完成表格)明确:作者按照时间顺序写出了葡萄12个月的栽种和生长情况2、从图表中我们发现本文内容和结构有什么特点?明确:(1)葡萄的生长过程和栽种过程是紧密联系的,在人的精心照料下,葡萄才能像孩子一样健康成长。