轴心时代的多元文化走向(儒家篇)

- 格式:ppt

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:72

轴心时代儒学的最高成就——孟子的心性学编者按:2018年9月15—16日,第三届生命与国学高峰论坛在湖北武汉召开。

来自全世界十多个国家的专家学者汇聚一堂,围绕“传统文化与轴心时代”的主题,为化解人类各种危机,走出时代困境探寻新出路。

本平台将持续发布参会嘉宾的论文,以飨读者。

轴心时代儒学的最高成就——孟子的心性学孙宝山孙宝山教授在第三届生命与国学高峰论坛发表主题演讲作者简介:孙宝山,中央民族大学哲学与宗教学学院副教授、硕士生导师,尼山圣源书院秘书长。

摘要:轴心时代在中国开始的标志是孔子创立了儒家,建立了仁和礼并重的哲学思想。

孟子继承了曾子、子思一派的学统,是儒家的集大成者,他的心性学代表了轴心时代儒学的最高成就。

孟子的心性学以性善论为基础,以修养论为归结,对后世儒学的发展产生了深远的影响,成为宋明理学的基本理论来源之一。

不管是程朱理学,还是陆王心学,都把孟子的心性学作为其理论展开的依据。

以心性学为核心的孟子思想不仅塑造了中国文化的历史品格,还将启迪中国文化的未来方向。

西方所谓的“轴心时代”大致相当于中国的春秋、战国时代,这一时代是中国哲学的形成时期,中国哲学实现了从西周初期观念的产生到基本类型的确立的跨越,为以后的发展、变化及走向成熟打下了良好的基础。

轴心时代在中国开始的标志是孔子创立了儒家,建立了仁和礼并重的哲学思想。

孔子去世后,其弟子各立学派,有“儒分为八”(《韩非子·显学》)之说。

孟子继承了曾子、子思一派的学统,所以有“思孟学派”之称。

这一学派比较重视心性问题的探讨,将儒家的哲学思想推到一个新的理论高度,对后世特别是宋代以后的儒学产生了重大影响。

如果说孔子是儒家的开创者,那么孟子则是儒家的集大成者,他的心性学代表了轴心时代儒学的最高成就。

所以,宋代以后人们往往将孔子和孟子并称为孔孟,将儒家学说称为孔孟之道。

孟子的心性学内容丰富,层次繁多,总体而言,是以性善论为基础,以修养论为归结,以下笔者主要从这两个方面加以阐释,并在此基础上对其后世影响加以概述。

轴心时代的中西文化碰撞作者:邵友伟来源:《速读·上旬》2017年第05期摘要:古典文化之所以长盛不衰是因为其崇高的理念,古希腊追求“善”,而中国儒家思想追求“道”与“仁”。

在当代随着对西方哲学和中国传统文化研究的深入,对于各种问题的思考也更加细致入微视角也更加多样。

本文试从对基本概念的把握来寻找《理想国》与儒家思想的契合点。

关键词:善;《理想国》;儒家;道在柏拉图那里善是一个最高的理念,他所说的善包含在劳动者、武士和卫国者身上,而他所说的善包含智慧、勇敢、节制和正义这“四德”。

柏拉图的“四德”与孔子所说的“知、仁、勇”三达德具有一定的相似性,孔子在《论语》中对其有过阐述“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。

”《中庸》、“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

”《论语·子罕》柏拉图所说的智慧指的是对于形而上的真理的体察,能够跳出洞穴之外来看问题,也就是《中庸》里所说的“君子尊德性而道问学,至广大而尽精微,极高明而道中庸”《中庸》,二者都强调对于终极的把握,也都将这种智慧赋予给品德高尚的人和管理国家的人。

柏拉图所说的勇敢主要是指武士对城邦的守护,孔子也说“见义不为无勇也”,因为义指的是应该做的事,也就是尽职尽责的意思,由此看来作为一个武士守护自己的家园就是他应该做的事。

柏拉图所说的节制就是儒学里讲的量力而行,也就是“放于利而行,多怨”《论语·里仁》。

一、善的理念柏拉图所说的善的理念是一种终极的东西与儒学所讲的“道”的观念有很大的相似性,但是单独的说“道”还不足以概括善的观念,还应该加入“仁”的内涵。

“这个给与知识的对象以真理给予知识的主体以认识能力的东西,就是善的理念。

它乃是知识和认识中的真理的原因。

真理和知识都是美的,但善的理念比这两者更美。

”2可见在柏拉图的视野里善的理念是高于真理和知识的,它是获得知识和认识真理的目的,也就是说获得知识和认识目的是为了获得善的理念。

一方面,《论语》里有“子贡曰:“夫子之文章,可得而闻也,夫子之言性与天道,不可得而闻也。

儒学复兴论文摘要:如今,随着国外一座座孔子学院的建立,有些人自豪地以为我们成了文化大国,以为我们的儒家文化得到了复兴。

但事实并非如此,回顾历史,儒学的命运可谓是起伏颇多,衰败或是兴荣都与当时的政治背景密不可分。

如今,在和平年代,儒学可以放弃历史赋予它的政治意义,单纯的发展学术本身,这个目标的实现需要全社会的参与,而不是营造一些复兴假象。

儒学复兴,任重道远。

关键词:儒学;复兴;新儒学;新轴心时代一、为儒学正名——儒学在新世纪的重新定位随着实现中华民族伟大复兴“中国梦”口号的提出,我国的政治、经济、文化等领域都有了一些新的发展气象。

尤其是在广大老百姓参与最广的文化建设方面,又一股“国学热”的浪潮开始了。

而儒学作为“国学”的重要组成部分也掀起了复兴的热潮。

儒学是什么?在21世纪的今天,我国的社会制度发生了巨大变化,中华民族也迈上复兴之路,儒学已经有了新的定位,其国家意识形态性质已经变淡,而儒学固有的那种伦理道德思想特质以及传统精神的基本内涵带来的社会功能愈加凸显,在精神之根柢处支撑着中华民族的复兴与发展。

文化支撑发展,而儒学又是中华文明传统文化的生命之根,国家的复兴依靠外来文化是远远不够也是行不通的,所以儒学的恢复与发展可谓是势在必行。

但是,以身边的朋友为例,一说到儒学通常的反映是对之嗤之以鼻,认为儒学就是几千年以前以孔子为核心的古人的思想,以及其后世世代代尊崇孔孟之人所做的一些研究等等。

作为一名浅资历的儒学学习者,笔者也曾试着想要为儒学正名,消除大家对儒学的误解,奈何自己的一知半解常常会被朋友问倒,在自责与懊恼之余,我也深深感受到儒学复兴之难。

因为在意识形态领域,儒学的复兴几乎不再可能。

因为儒学产生的经济基础,即自给自足的奴隶至封建社会早已一去不再复返,在我国的社会主义现代化建设的新时期,我们只是需要儒学在行为方式和学术研究层面上的复兴。

在这两方面具体该如何发展,后文仍有论述,这里只需指出,学术研究层面的复兴主要依靠群体就是儒学的爱好者以及研究者,而数量最广的普通群众只要能做到行为方式上,即主要是指那些与现代社会相适应的道德文化以及文明礼仪的“复兴”,那么,儒学的复兴就已经成功了一多半了。

前言:前言:本文主要介绍的是关于《轴心时代的儒家伦理》的文章,文章是由本店铺通过查阅资料,经过精心整理撰写而成。

文章的内容不一定符合大家的期望需求,还请各位根据自己的需求进行下载。

本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写,从而已达到各位的需求。

愿本篇《轴心时代的儒家伦理》能真实确切的帮助各位。

本店铺将会继续努力、改进、创新,给大家提供更加优质符合大家需求的文档。

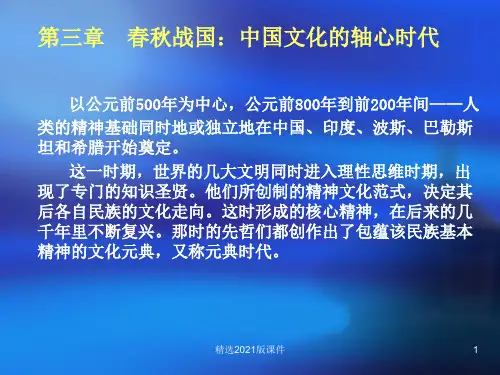

感谢支持!正文:就一般而言我们的轴心时代的儒家伦理具有以下内容:轴心时代的儒家伦理一、引言在人类历史的长河中,有一个被众多学者称为“轴心时代”的时期,这一时期大约从公元前800年到公元前200年之间,是人类文明的重要转折点。

在这一时期,世界各地涌现出了许多伟大的思想家,他们的思想影响了后世数千年,其中儒家伦理便是中国在这一时期诞生的重要思想体系之一。

本文将对轴心时代的儒家伦理进行深入的探讨,以期更好地理解和传承这一宝贵的精神财富。

二、轴心时代与儒家伦理的兴起轴心时代是人类文明发展的一个关键时期,这一时期,世界各地的思想家们开始深入思考人类社会的本质、人与人之间的关系以及个人与宇宙的关系等问题。

在中国,儒家伦理应运而生,成为这一时期的重要思想流派之一。

儒家伦理的兴起,与中国古代社会的政治、经济、文化等因素密切相关。

在政治上,封建制度的逐渐确立需要一种能够维护社会稳定的思想体系;在经济上,农业生产的繁荣为儒家伦理的兴起提供了物质基础;在文化上,孔子等儒家学派的创始人通过长期的教育实践,逐渐形成了儒家伦理的基本框架。

三、儒家伦理的核心内容儒家伦理的核心内容主要包括仁、义、礼、智、信五个方面。

其中,“仁”是儒家伦理的核心,它强调人与人之间的关爱和互助,主张“己所不欲,勿施于人”。

在儒家看来,仁德是君子必备的品质,只有具备了仁德,才能成为一个真正的君子。

“义”则是指人们应该遵循的道德规范和行为准则,它要求人们在处理人际关系时要公正无私、诚实守信。

第10期段吉福 /一阳来复0:新轴心时代的儒学前景57/一阳来复0:新轴心时代的儒学前景)))杜维明新儒学思想简论段吉福(西南民族大学社会学系;四川成都 610041)摘要:杜维明为儒学发展不懈陈辞,致力于儒学的创造性诠释和儒学的现代化与世界化。

不断开拓儒学论说的空间,创造性地提炼、转化儒家文明的核心价值并将其传播、贡献给人类社会,并提出了"儒学第三期发展"的设想。

本文在杜维明提出的"新轴心时代"的文化和全球社群的宏观背景中,从其整体思想,即传统思想的现代化把握其解释理路及其论说的创新要点,彰显其思想对于中国文化向现代化创造性转化所具有的意义。

关键词:儒学;人文精神;现代化;全球化中图分类号:B916 文献标识码:A 文章编号:1004)3926(2004)10)0057)07收稿日期:2004-08-11作者简介:段吉福,西南民族大学社会学系副教授,主要从事哲学、文化学、社会学教学与研究。

杜维明是当今活跃在国际学术舞台上的著名学者,自1966年以来,他为儒学发展不懈陈辞,致力于儒学的创造性诠释和儒学的现代化与世界化。

他意识到,对儒学的发展前景有较全面而深入的估量,闭门造车的揣度绝对不行,必须进行广结善缘的调查研究,一方面开拓自己的洞识,另一方面也培养自己的耐性。

因此,他以/仁心说,学心听和公心辩0的态度,以容忍、共存、参照、沟通的兼容并包的胸襟,与世界各地的精神文化传统进行广泛的对话,追求一种/尊重、了解和学习的祥和之境0,[1](p 19)通过历史研究、哲学思考和社会学分析,不断开拓儒学论说的空间,以细水长流的方式提升现代儒学论说的理论水平,创造性地提炼、转化儒家文明的核心价值并将其传播、贡献给人类社会,并提出了/儒学第三期发展0的设想。

大陆学术界普遍将其视为当代新儒家的代表人物。

对杜维明新儒学思想,大陆学术界虽然表现出一定程度的关注,如汤一介、郑家栋、林梧生、郭齐勇、冷德熙、盛邦和、宋开芝、胡传胜等学者,从各自的视域对其思想的某些层面进行了阐发,并做出了一些回应。

“新轴心时代”或将到来——论儒学的复兴内容摘要:在古希腊有苏格拉底、柏拉图,以色列有犹太教的先知,印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子,古波斯有索罗亚斯特,等等,形成了不同文化传统。

我们今天的任务是对自古以来的有价值的思想(包括儒家思想)进行现代诠释,创造适应现代社会需要的新学说、新理论。

关键词:儒学轴心时代解构性仁民而爱物汤一介古代思想新诠释西学和谐社会思想资源一、中华民族正处在伟大民族复兴的进程之中,民族的复兴必然与民族文化的复兴相关联,在我国历史上虽说是由儒、道、释三家构成中华文化,但儒学却一直曾居于主流地位,影响着我国社会生活的方方面面。

因此,儒学的复兴和中华民族的复兴是分不开的,这是由历史原因形成的。

儒学自孔子起就自觉地继承着夏、商、周三代的文化,从历史上看它曾是中华民族发育、成长的根,我们没有可能把这个根子斩断。

如果我们人为地把中国民族曾经赖以生存和发展的根子斩断,那么中华民族的复兴就没有希望了。

因此,我们只能适时地在传承这个文化命脉的基础上,使之更新。

就目前我国发展的实际情况看,在21世纪儒学作为一种精神文化在中国、甚至在世界(特别是在东亚地区)将会有新的发展。

为什么儒学会有一个新的发展?原因当然是多方面的,有政治的、有经济的原因,但与“西学”(主要指作为精神文化的西方哲学等等)对中国传统文化(特别是儒学)所进行的全方位的冲击有着密切的关系。

正是由于“西学”对中国文化的冲击,使得我们得到对自身文化传统有个自我反省的机会。

我们逐渐知道,在我们的传统文化中应该发扬什么和应该抛弃什么以及应该吸收什么。

因而在长达一百多年中,我们中国人在努力学习、吸收和消化“西学”,这为儒学从传统走向现代奠定了基础。

新的现代儒学必须是能为当前人类社会“和平与发展”的前景提供有意义的精神力量的儒学,应该是有益于促进各国人民团结、友好、互信、互助、和睦相处的大家庭的儒学。

新的现代儒学必是“反本开新”的儒学,“反本”才能“开新”,“反本”更重要的是为了开新。

中国文化,是华夏文明为基础,充分整合全国各地域和各民族文化要素而形成的文化。

下面是为大家带来的简述中国文化轴心时代,希望能帮助到大家!简述中国文化轴心时代百家争鸣——中国文化的“轴心时代”时间:公元前770年至前221年;人物:孔子墨子老子韩非子孙武等。

春秋战国时期,社会处于大变革时期,封建领主制正在向封建地主制过渡,新旧阶级之间以及各个阶级阶层之间,斗争激烈且复杂。

在这个的期,诞生了中国历史上影响最深远的思想和学术派别,这些派别的代表人物提出了自已对历史社会、政治文化、军事等方面的不同看法和主张,出现了思想文化领域内“百家争鸣”的局面。

东汉著名历史学家班固写的《汉书,艺文志》提到了战国主要的思想学派,称为“十家”,即儒、墨、道、法、阴阳、名、纵横、杂、兵、小说。

西汉著名学者刘歆汇集的《七略·诸子略》,将《汉志》中提到的“十家”改为了“九流”,去除了小说家这一学派。

儒家是战国时期重要的学派之一,也是影响最为深远的学派之一,创始人是孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,被后世尊称为“万世师表”。

儒家以孔子为师,以六艺(礼、乐、射、御、书、数)为法,崇尚“仁义”和“礼乐”,主张“德治”和“仁政”,提倡“忠恕”和“中庸”之道,重视道德伦理教育和人的自身修养。

孔子的理论核心是“仁”,即“爱人”、“己所不欲,勿施于人”,体现“仁”的制度或行为准则是“礼”。

在教学上,孔子主张“有教无类”、“因材施教”,特别重视个人修养,强调关爱他人,并用社会规范约束自己的行为。

孔子曾修《诗》、《书》,订《礼》、《乐》,序《周易》,著《春秋》。

关于孔子的言行、思想,主要记载于语录体文集《论语》和《史记·孔子世家》。

孔子之后,儒家的继承人是孟子和荀子。

孟子(前372年一前289年),名轲,字子舆,被后世尊称为“亚圣”。

孟子主张“仁政”,恢复井田制,反对战争和暴君污吏,进一步提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想。

从儒佛道三教关系看现代社会文化的多元化在战国时期,儒、道等文化就有冲突,都说自己的学说是得之于古圣先王的大道,后来他们又一直在争夺文化史中的领导地位。

在汉代,由于汉武帝采用董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的主张,使得儒家思想成为封建思想的正统。

然而儒家文化一成为正统思想后,它的弊病就显示出来了。

儒家本是从西代的巫祝发展而来,它的主要职能是辅助帝王的统治,它本质上是从属于政治的。

它内的这种从属性,使它无法胜任文化史中的主导地位。

因为他们崇尚虚繁的礼节,这只有在社会繁荣、政治稳定的情况下才能推行,所谓“仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱”。

而社会生活是以经济为基础的,为了维护社会安定,还要有足够的军事力量,因此这就需要一个国家在运用儒家思想时,还要运用道家、法家和军事家们的思想对社会进行治理。

然而这一旦把儒家思想摆到正统地位,放到主导位置,他们就会运用其势力排挤其它思想。

力求使社会成为纯而又纯的,建立在儒家思想上的理想国度。

他们甚至会削弱军事力量,设置繁多的文官制度,以自我为中心,夸耀自己的礼乐制度;这也就会削弱国家的力量,使社会走向衰落。

因此有人把宋代的衰落,为外来民族所灭,归罪于儒家的空谈性,部分原因就是从这一方面说的。

我们看到儒家文化占了统治地位,则会因其内在的弱点而给社会带来消极的影响。

人们同样可以看到,佛、道两家如果在文化中占了统治地位,它们也会因其内在的弱点而给社会政治带来负面影响。

魏晋时期,玄学兴盛,人们谈玄理,讲虚荣。

这种以道家文化为主的玄学占了统治地位后,其结果是人们是放任自然,而把社会政治、经济建设放下不管,他们在崇尚自然时走过了头,就必然走向虚伪、虚假的自然,他们一面说自然,一面争名夺利;一面谈玄理,一边又享受奢侈生活。

这些思想成为社会的主流后,就使社会政治、经济都废弛了,从而整个社会也就走向衰落、分裂,并因而受到北方少数民族的一再侵扰。

到了隋唐,天下统一了,社会繁荣、稳定了,此时佛教以其精密的理论体系和严谨的逻辑思维在各种中独领风骚。

儒家文化的起源与发展1.1 孔子与早期儒家思想的形成孔子(公元前551年—公元前479年),名丘字仲尼,是中国古代著名的思想家、教育家,儒家思想的创始人。

孔子的哲学思想以“仁”为核心,强调人与人之间的和谐相处,提倡“己所不欲,勿施于人”的道德准则。

孔子主张“以德治国”,反对苛政和任意刑杀,其教育理念强调“有教无类”,提倡平等教育,对后世影响深远。

孔子的学说在《论语》中得到体现,该书记载了孔子及其弟子的言行,成为后世儒家学派的经典之作。

早期儒家思想的形成,与春秋时期的社会背景密切相关,这一时期社会动荡,诸侯争霸,孔子试图通过道德教化来实现社会秩序的恢复。

1.2 春秋战国时期儒家学派的发展春秋战国时期(约公元前770年—公元前221年)是中国历史上一个重要的转型期,这一时期出现了“百家争鸣”的局面,儒家学派得到了进一步的发展和丰富。

孟子(公元前372年—公元前289年),名轲,是战国时期儒家学派的代表人物之一。

孟子在孔子“仁”的基础上,进一步提出了“仁政”的概念,主张君主应以仁爱之心治理国家,强调“民为贵,社稷次之,君为轻”。

孟子还提出了“性善论”,认为人性本善,通过教育可以使人的善良天性得到发展。

荀子(约公元前313年—公元前238年),名况,是战国时期另一位重要的儒家学者。

荀子的思想与孟子有所不同,他提出了“性恶论”,认为人性本恶,需要通过教育和礼制来加以规范和引导。

荀子强调“礼”的重要性,认为礼是维护社会秩序和国家治理的基础。

春秋战国时期的儒家学派,不仅在理论上有所发展,还在政治实践中发挥了重要作用。

儒家学者参与各国的政治活动,推广儒家的治国理念,对当时的社会产生了深远的影响。

儒家文化在这一时期的发展,为后来成为中国传统文化主流奠定了坚实的基础。

二. 儒家思想的深化与演变2.1 孟子对儒家思想的继承与发展孟子继承并发展了孔子的儒家思想,他将“仁”的理念进一步扩展到政治领域,提出了“仁政”的概念。