德彪西钢琴作品中水的印象

- 格式:pdf

- 大小:288.33 KB

- 文档页数:2

塞上水中倒影作品赏析

《水中倒影》是印象主义钢琴音乐作品中极具代表性的一首。

这首乐曲描写的是恬静、灵动、梦幻的旋律在此刻画出泛着两三点星光的水面上及周围所发生的故事。

德彪西对大自然的热爱以及憧憬,使得他的音乐的音色干净、透彻。

由此所产生感悟用来创作此乐曲,使音乐更加令人陶醉。

从赏析《水中倒影》出发,聆听音乐,从演奏者指尖缓缓流淌而出的优美的旋律,仿佛是潺潺的流水动人心弦,余音绕梁,回无穷。

首先是音高影响情感人们欣赏音乐的过程其实是欣赏者欣赏乐曲的感受。

其次,音乐之所以能和人的情感联系在一起,是因为音乐的音响特征对人的情感造成了一定的刺激,引起人的紧张、兴奋其至是悲伤、抑郁的情感体验。

最后音的高低是由于物体运动的频率决定的。

频率越快,音越高,反之,音越低。

2011年第1期总第103期No.1. 2011Sum 103佳木斯教育学院学报论德彪西钢琴作品《水中倒影》肖 琳(泉州师范学院音乐与舞蹈学院 福建泉州 362000)摘 要:本文通过对德彪西钢琴代表作品《水中倒影》的曲式结构、触键与踏板、和声与调式调性运用上的分析;结合德彪西受印象派画家的绘画特点影像因素,论述德彪西这首音乐作品中“水”与“光”音响色彩上的变化。

关键词:印象派;和声;音响;色彩中图分类号:J657 文献标识码:A 文章编号:1000-9795(2011)01-0034-02收稿日期:2010-11-06作者简介:肖 琳(1976-),女,福建泉州人,从事钢琴演奏与教学的研究。

德彪西(Claude Debussy, 1862-1918),法国作曲家,西方音乐史上最重要的作曲家之一,也是西方印象派音乐的旗手。

《版画集》、《欢乐岛》、两集《意象集》和《二十四首前奏曲》是德彪西印象主义的精品。

《水中倒影》这首钢琴作品是《意象集》(亦有译为《形象集》)第一集三首乐曲中的第一首,《意象第一集》创作于1905年,1906年3月在巴黎首演,是德彪西继《版画集》后最重要的钢琴作品。

他为《意象》杂志写道:“我相信这三部作品会流传下去,它们的地位或者在舒曼的左边,或者在肖邦的右边”“《水中倒影》是用色彩性的和声来描写水上反光的成功例子”[1]。

笔者在搜集资料发现,也有台湾音乐家把《水中倒影》译为《水的反光》,其实印象派音乐在严格意义上讲即不是标题音乐也不是描述性音乐,更像是一种由诗与画转化而成的音乐形式。

按照著名钢琴家傅聪对于德彪西音乐的理解,德彪西所有描写景物其实都是在描写人的感情,那么这首《水中倒影》就犹如人心境的波动在音响上的影射!一、曲式结构分析①德彪西在成熟时期的创作,已然反对曲式结构的对称性和方整性,一般都不受传统曲式所羁绊,大胆地使用他自己独特的、非常紧密的结构创作。

在这首乐曲中,德彪西使用了变奏曲的手法,但不是传统变奏曲由一个主题组成,而是由两个主题组成。

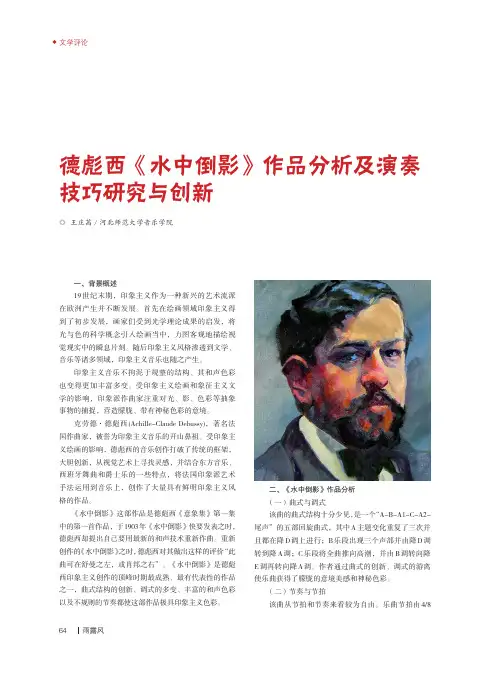

64雨露风◆一、背景概述19世纪末期,印象主义作为一种新兴的艺术流派在欧洲产生并不断发展。

首先在绘画领域印象主义得到了初步发展,画家们受到光学理论成果的启发,将光与色的科学概念引入绘画当中,力图客观地描绘视觉现实中的瞬息片刻。

随后印象主义风格渗透到文学、音乐等诸多领域,印象主义音乐也随之产生。

印象主义音乐不拘泥于规整的结构、其和声色彩也变得更加丰富多变。

受印象主义绘画和象征主义文学的影响,印象派作曲家注重对光、影、色彩等抽象事物的捕捉,营造朦胧、带有神秘色彩的意境。

克劳德·德彪西(Achille-Claude Debussy),著名法国作曲家,被誉为印象主义音乐的开山鼻祖。

受印象主义绘画的影响,德彪西的音乐创作打破了传统的框架,大胆创新,从视觉艺术上寻找灵感,并结合东方音乐、西班牙舞曲和爵士乐的一些特点,将法国印象派艺术手法运用到音乐上,创作了大量具有鲜明印象主义风格的作品。

《水中倒影》这部作品是德彪西《意象集》第一集中的第一首作品,于1903年《水中倒影》快要发表之时,德彪西却提出自己要用最新的和声技术重新作曲。

重新创作的《水中倒影》之时,德彪西对其做出这样的评价“此曲可在舒曼之左,或肖邦之右”。

《水中倒影》是德彪西印象主义创作的顶峰时期最成熟、最有代表性的作品之一,曲式结构的创新、调式的多变、丰富的和声色彩以及不规则的节奏都使这部作品极具印象主义色彩。

二、《水中倒影》作品分析(一)曲式与调式该曲的曲式结构十分少见,是一个“A-B-A1-C-A2-尾声”的五部回旋曲式,其中A 主题变化重复了三次并且都在降D 调上进行;B 乐段出现三个声部并由降D 调转到降A 调;C 乐段将全曲推向高潮,并由B 调转向降E 调再转向降A 调。

作者通过曲式的创新、调式的游离使乐曲获得了朦胧的意境美感和神秘色彩。

(二)节奏与节拍该曲从节拍和节奏来看较为自由。

乐曲节拍由4/8德彪西《水中倒影》作品分析及演奏技巧研究与创新◎ 王庄茜/河北师范大学音乐学院◆拍变换为3/8拍又回到4/8拍。

艺术借鉴论印象主义美学在德彪西《水中倒影》中的体现韩淑静【摘要】法国作曲家德彪西(ClaudeDebussy,1862—1918)为印象主义乐派的创始人,《水中倒影》选自《意象集》第一集当中的第一首,是德彪西印象主义成熟时期的代表作品,它充分的展示了作者对于印象主义美学的理解和阐释,笔者将通过音乐学的分析方法,去探究印象主义美学在该作品中的表达。

【关键词】印象主义德彪西水中倒影一、 印象主义美学的特征为美术上的印象主义奠定基础的人是德拉科洛瓦,当然他也为以后的印象主义音乐做了基础。

他的作品破坏了 18世纪中叶古典主义和19世纪初现实主义绘画家们所创造 的形式,在他的绘画中没有明确的线和面,轮廓和外形几 乎失掉起原有的性质,对于印象主义来说,题材,结构,细节都是次要的,占统治地位的是不稳定的色彩变幻。

印象主义音乐的技巧特点则是重视乐器音效的色彩变 幻以及和声的炫丽新颖刺激。

不再规整的乐句划分;和声 的结构被色彩的毁坏性因素统治着,和声的结构不再占据 主导位置,调性和弦结构的原则被声音的色彩现象胜过了,这样一来不协和和弦的作用起了变化,不协和音的色彩价 值决定了作曲家的采用,而不是原本规则的和声进行。

印象主义音乐的最终目的是音响和音色,而不是传统 的旋律线条,瞬间印象当中对于听觉的刺激是他追求的,由于崇拜和声进行和色彩的效果于是分解了旋律,所以相 比之下管弦乐、交响诗的色彩变化比室内乐更加丰富,钢 琴由于兼有和声及色彩的惊喜变化等性进而在独奏乐器当 中最为得宠。

二、 《水中倒影》中的印象主义美学思想(一) 主题动机在旋律写法上,印象主义音乐不同于古典、浪漫主义 时期的音乐,它不再具有明确的长呼吸线条的旋律,用细 碎、模糊、短小、朦胧的和声替代了之前悠长明确的旋律 线条。

对于主题动机的感受,可以以乐曲的1一23小节为 例,乐曲的前两小节为该部的主导动机,左手的三个动机 音为降A、F、降E,像是岸边树叶上面滴下来的几滴经营的 露珠,左右的和弦犹如水面上荡起的层层涟漪,波光粼粼,使人神往。

浅析德彪西钢琴作品《水中倒影》德彪西(ClaudeDebussy,1862一1918)是法国杰出的作曲家在三十余年的创作生涯里,形成了一种被称为“印象主义”的音乐风格,对欧美各国的音乐产生了深远的影响。

钢琴创作贯穿了他的一生,早期的《阿拉伯斯克》、《贝加摩组曲》接近浪漫主义风格;《版画》、《欢乐岛》、两集《意象集》和《二十四首前奏曲》则是印象主义的精品。

《水中倒影》创作于1905年,是德彪西根据印象主义的创作手法写成。

当作者追忆那荒无人烟的原野时,使他坐立不安,即刻产生了创作的愿望,于是用此作品记载了他一瞬间的强烈印象。

艾米尔·韦尔英斯普评述说:“德彪西的《水中倒影》是通过音乐对水进行直观描绘,以达到对水的感觉的体验。

该曲在印象派的音乐中是一首杰出的作品,德彪西相信这首乐曲将列在舒曼之左或列于肖邦之右占有一席座位。

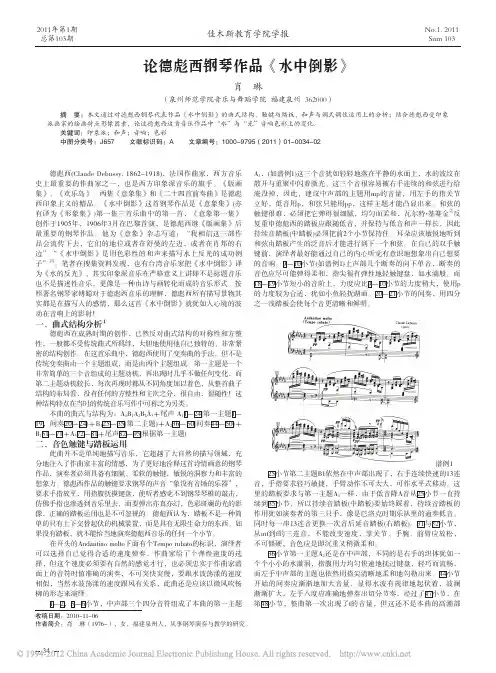

一、结构布局《水中倒影》整体上采用三段体的曲式原则,主要由三大部分组成:第一大部分:A(呈示,1—35小节);第二大部分:B(变奏性发展,36—71小节);第三大部分:A,(紧缩再现—结束,72—95小节)。

第一大部分——A(呈示,1—35小节)第一小部分——a,1—24小节,①1—8小节,“波与声”。

“三音动机”隐伏于1—2、5—6小节波浪似的“和弦流”的音响”②9—15小节,“闪烁的波光”。

9—10、14小节,上、下行平行运动的“音集”(9—10小节的“音集”,是一个五声音阶音调(在上方)与半音阶(在下方)的混合体),犹如“水的涌动”③16—24小节,“倒影——飘落物——荡开的涟漪”。

16—19小节,“倒影——飘落物及其激起的涟漪”。

由五声音阶五、八度构成的大空间反向平行进行(16、17小节),象征着“地上景物及其水中倒影”(17、19小节),象征着从空间降于水面的“飘落物”;三度结构的分解延宕和弦(18、19小节),象征着“飘落物激起的涟漪”;20—23小节的上行模进音型,象征着“荡开的涟漪”23小节末拍以后,将“分解和弦音型”改为“纯四度四音列音型”,象轻拂水面的阵风。

《意象集I》继《欢乐岛》之后,德彪西又改编了创作思路,以新的形象出现在人们面前。

1905年,他仅写了一部钢琴作品,这就是著名的《意象集》第一集。

《意象集》第一集由三首作品组成,它们分别是:1.《水中倒影》可以说是德彪西钢琴音乐中最能体现印象派音乐特征的一首作品。

假如你鼓起双眸,对物体作长时间的凝视后,会发现物体表面的鲜明感会逐渐消失,并且会产生出一种有趣而沉静的感觉,有人认为,作曲家就是这样以长时间注视池水之中,被反射出来的无数奇观异景所吸引,发呆之时,乐思涌动于脑海中,逐渐成熟后产生了此曲。

乐曲一开始,当三个音符轻轻地落在平静的水面上时,水的波纹在分散和重聚中闪闪发光。

少顷,音乐是一段反向进行的和弦式对位,可以认为这些反向进行的作用与波光反射是协调一致的。

当用一根小棍或一粒石子投进水中时,水面的安详便被破坏了,当涟漪再度平静之前,余波仍在轻轻荡漾。

这短暂的视觉画面变化转移到德彪西的听觉艺术中,也多少带有象征性的意味。

尽管乐曲具有识人浮想联翩的暗示性情绪基调,但不能像绘画那样进行直接描述。

德彪西在这里连续使用了数次光灿明亮的和弦和飞速掠过的琶音,表现了听觉世界里对水中倒影的反响。

乐曲主题缓慢、沉重,似放慢了数倍的波纹一样摆动、摇曳着。

乐曲结尾处,又用了开始时三个音符滴落水中的手法,音乐空寂、悠长,富有无穷的回味与幻想。

2.《向拉摩致敬》,拉摩是法国音乐史上享誉世界的音乐家之一,是当时区别于德国格鲁克的代表人物。

德彪西在校拉摩的总谱《波里米尼的节日》时创作了此曲,我们可以将其作为一部不仅是对拉摩个人,而且是对法国民族精神怀有崇敬之情的作品。

也许只有法国人才能像德彪西那样深刻感受到音乐所表现的内涵,它是德彪西较正统、拘谨的钢琴作品之一,正如许多人所说。

“尽管作品是从一个民族的内心深处向外涌出的对美好事物的怀念”,但它缺少德彪西的音乐特质,才能算为上乘佳品。

另外也有一种截然相反的看法,认为“《向拉摩致敬》同《沉没的教堂》一起是贝多芬最后的三首奏鸣曲以来钢琴音乐中最美丽的篇章”,持这种看法的人在作品中所看到的绝不是拘谨生硬,而是“结构的恢宏和严谨”,“篇幅的舒展宽阔”,“音乐效果的简洁明了”和“创作手法的精致考究”。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==德彪西大海赏析篇一:德彪西《大海》赏析《大海》是法国印象主义作曲家德彪西创作的最大的一部交响音乐作品,是德彪西创作的一部音乐画卷。

这幅音画构思大胆新奇 ,主题贯穿全曲 ,管弦色彩较前更为鲜明精致 ,织体线条更加繁复缜密 ,它标志着德彪西的交响音乐创作已发展到了一个新阶段。

曾有音乐评论家这样说:“在这首曲子里我没有听到大海。

”而德彪西则回应:“我创作的是大海的意象。

”在听完德彪西的《大海》后,我有了一些自己的看法。

总的来说,我认为,德彪西描绘了大海,但他创作的大海,就像中国画里的留白,像一篇散文,给人以广阔的想象空间。

我想,他以音乐捕捉事物的印象或情绪,像是给人一张有了框架的白纸,而听众则用他的音乐作为画笔,可以充分发挥自己的想象,形成脑海中自己的大海。

在我看来,那位音乐评论家的看法有些偏激。

因为我认为德彪西的这个作品有强烈的个性,他将许多原本不属于音乐的东西加进了音乐,并形成了自己的风格,这该是令人佩服的,作为当时的评论家,我认为他应该尝试着去理解并且欣赏德彪西的这样一个作品。

短小的旋律、丰富的音色、和谐的发展,是我对《大海》的第一印象。

我认为《大海》正可以分成三段:第一段写黎明的大海,那时的海洋是那么寂静安详,仿佛大海从朦胧的睡梦中苏醒,夜幕也逐渐地散开,清晨的太阳送来一天的最初的曙光,大海也像婴儿一样,慢慢地动着,惊起一波波平静的海浪,在初阳的照射下波光粼粼;这一段,以我的高度来看,德彪西用了短小的节奏的组合来体现大海上的天空、云彩与阳光的千变万化,他这种富有个性的作曲方法被他运用的恰到好处,丝毫不会感觉到有任何不连贯的地方,反而让我思想更加敞开。

所以,这一段用来形容大海的黎明我认为恰到好处。

第二段,我不知道如何命名,通过查阅资料,它叫“浪之嬉戏”,仔细品味这一段,确实是这样。

感明显增强,在与和弦声部协调进行的过程中,实现了稳定性的提高。

第12~19小节为第三句,可以看作A-a 的扩展性内容,最后又结束于导七和弦到属和弦的第一转位,上行的琶音给人一种以闪烁迷离之感。

第20~35小节为B段,与前一段的速度相比,六十四分音符的应用显得速度更快,快速的跑动演奏衬托出了位于低声部的主题旋律。

B段为多调性段落,即不同的声部对应着不同的调性,以高声部为例,在b G大调上平稳行进,又以低声部为例,连接的是b A大调。

若将第25~31小节的织体进行分层,可得高声部(六十四分音符)、中声部(单音旋律)及低声部(持续音A),旋律声部落在了中声部,线条清晰,情绪推进,配合着速度的加快。

结束句从第32小节持续至35,虽然旋律音完全相同,但却因rit.标记而在情绪上做了减弱处理。

第36~50小节为A1段,因变奏、反复A段而得名。

第一句从36到50小节,高声部的伴奏织体有细微的变化,尤其是十六分音符和弦,逐渐被快速跑动的三十二分音符三连音音型所替代。

前8小节都是对A-a主题的再现,其相同点在于b D大调到b A大调的纯五度和声。

第51~71小节为B1段,即B段的变奏反复,同样为多调性乐段,其中的第51~56小节,是对第25~31小节的完全重复,发生了变化的是音乐织体,此外还有原本的高声部伴奏音型变为了低声部,而原本的低声部持续音变为了低声部首个长音,主旋律则出现在了高声部。

在调性方面,由第55、56小节的b b小调,到第57~65小节的b B大调,直至结束,也可以说正因有了多种调性转换才推动了乐曲的前进。

第72~81小节为A2段,这意味着段落A在此进行了第二次再现,第一句即第72~79小节中可见三个声部,且为同时进行,高声部未能明确调性,中声部则变为了单音旋律,为了实现八度主题再现,其低声部采用了纯五度的设计,最终使调性得以落在b D大调之上。

作为这一段的结尾句,第80、81小节的音乐情绪逐渐平复下来并终止。