永嘉先生“八面锋”

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:6

永嘉先生“八面锋”-历史论文永嘉先生“八面锋”随着“永嘉学派”兴起和《八面锋》流行,永嘉子弟在考场上所向披靡。

南宋一朝,永嘉一隅,居然出了五百多名进士文| 李冬君南开大学历史学院教授,长期研究宋史,对经济史、文化史有独到的见解,著有《载舟覆舟:中国古代治乱经济史考察》《孔子圣化与儒者革命》《文化的江山:重读中国史》等“八面受敌”,本是苏轼的读书法,叫作“每次作一意求之”。

以读史为例,分列治道、人物、地理、官制、兵法、财货诸目,如“八面受敌”,分别研读,恰似“八面出锋”,各个击破。

苏轼也就那么一说,而永嘉人便真的去做了。

这一做,便做出了一种新文体——“永嘉体”。

那是一种与科举考试有关的文体,是为应试准备的。

当时,应试之文,称为“时文”;应试之学,为“时学”;应试即“时务”。

“永嘉先生”,以一部应试宝典《八面锋》,而成为“圣之时者”,所谓“识时务”。

永嘉文体《八面锋》未署作者姓名,仅称“永嘉先生”,那时,永嘉学派的陈傅良和叶适,被人称为“永嘉先生”,有人就认为,此为傅良所撰,或曰叶氏为之,《四库提要》里就是这么说的。

或曰,此乃应试书,专言时务,用于揣摩考题、预拟程式以及应试作答等,其本意非欲著书,故未署名。

然而,该书名乃南宋孝宗钦定,对臣下而言,可谓荣耀,何必回避?本来,书已署名为“永嘉先生”,我们就称它为“永嘉先生”好了,既然“永嘉先生”公认为陈傅良和叶适二人的尊称,我们就认定这书出自他们及其门人之手,应大致不错。

因此,所谓“永嘉先生”作,我们就当它是永嘉学派的产物好了。

可“八面锋”一说,非始于孝宗赐名,之前已有米芾以“八面出锋”言书法,孝宗借“八面出锋”来回应苏轼。

有皇上赐名,《八面锋》就成了应试指南,超越学派和地域的局限,从一隅之地进入太学,从学派性的“永嘉体”转化为朝廷版的“乾淳体”,普及化为通用文本,而八面开张了。

所谓“乾淳”,即南宋孝宗年号“乾道”和“淳熙”的简称,乾淳时期,可以说是南宋最好的时期,不仅政治上宽松,学术上亦宽容,值得一提的,便是“永嘉学派”的兴起。

八面威风的故事、意思及成语解释元朝末年,封建朝廷愈加腐败,民不聊生,各地农民纷纷举起义旗,反抗元朝的统治。

这时皇觉寺和尚朱元璋亦投身农民起义军,起义军元帅郭子兴十分赏识朱元璋的才干,特将他提升为总兵官。

朱元璋领兵攻下安徽和阳,准备乘胜进军集庆(今江苏南京)。

在过年那天夜里,朱元璋与大将徐达一起窥察江南元兵守备情况。

二人行至梁山脚下的陈桥洲,等了很久也不见渡船,正在万般无奈之际,忽见一老渔夫驾着一叶扁舟,傍岸逆水而上。

二人急忙高呼:“渔丈人!快来渡我们过江,当酬以重赏。

”老渔夫闻声,将船荡至岸边,说道:”除夕之夜,没有月色;天黑浪险,不好过江。

二位客官不如屈驾小舟暂过一夜,明早再渡,不知意下如何?”二人同声称好。

老渔夫于是用鱼羹、米酒殷勤相待。

次日清晨,老渔夫发舟,一面摇桨,一面唱着号子:“圣天子六龙护驾!大将军八面威风!”朱元璋明白这是祝贺帝王的话,心里非常高兴,便和徐达轻轻地踢着脚,互相表达庆贺之意。

徐达是何人也?他与朱元璋是同乡人,祖辈在濠州务农。

徐达或跟着朱元璋南征北战、出生人死,或自己受任独当一面,绥靖地方,明朝开国所经过的重要战役,几乎无一次他未参预指挥,何止身经百战!徐达历任三军统帅,官拜大将军。

吴元年(1367)九月,徐达因剿平张士诚、平定吴政权的大功,受封信国公。

次年,朱元璋统一全国,建立了明朝,他成为历史上闻名的皇帝明太祖。

朱元璋称帝后,便任命徐达为右丞相,兼太子少傅。

洪武三年(1370),朱元璋大封功臣,加授徐达,将其改封魏国公,岁禄五千石。

位次第二(仅次于李善长),但食俸最多。

十五年后,时在北平的徐达患背疽,被召回南京医治,过了不长时间,谢世,年五十四岁。

据徐祯卿《剪胜野闻》载,徐达病重时,朱元璋几次前去探望,并大集医徒,治疗了一段时间,等到他的病稍有好转之后,又忽然送膳给他吃。

徐达当着使者的面,流着泪把东西吃完,不久便去世了。

传说这送去的膳食是一只蒸鹅,而徐达所得的背疽病,又最忌食鹅。

瑞安十大杰出历史人物蔡敬则,字文庄,约生于东汉桓帝(147-167)间,卒于三国东吴黄武(222-228)间,明代周令《忠义庙记》称他永宁县(东汉瑞安属永宁县,当时永宁县辖地约原温州地区)人。

但据莘塍蔡宅村《蔡氏宗谱》记载:“始祖敬则公,生于东汉桓帝元嘉元年(151),原籍河南固始县,后为官永宁,遂定居(今之)瑞安。

”敬则生有异志,少负气节,弱冠通经术。

灵帝光和(178-183)间,被推举为孝廉,朝廷任命他为南阳县(今河南南阳市)令,因“悯时不竞”(忧伤时局纷乱,又不想参与逐鹿争雄之意),不久就弃官归里。

献帝建安(196-219)间,东平(今福建建瓯市)发生农民起义,敬则招募乡勇,组织军队前去参与“平定”,因功被授予永宁县东部都尉之职。

他把都尉署衙,设立在今瑞安旧县城东北部的邵公屿(原瑞安县衙后),这是瑞安这片土地上最早建立的相当于县一级的行政机构。

敬则设署后,即“修彝伦,饬纲纪,民俗聿新”,黎民百姓生活安定。

于是,四方群众,闻风来归,敬则为他们“择耕地,别氏族而居之”,使他们安心务农。

又“辟街巷,开河渠,错综相间,状如棋枰”,奠定了后来瑞安县城的基础。

敬则任东部都尉时,因政令明肃,主重农业,五谷年丰,境内大治,朝廷论功行赏,晋爵为安乡候。

三国鼎立后,长江下游以南地方尽为东吴领地。

敬则便弃官隐居。

其时,瑞安集云山麓周岙有暴虎昼出伤人,敬则挺身而出,领人杀之,为地方除去虎害。

里人感其德,于杀虎处修建“搏虎祠”,供奉其牌位祀祭。

敬则享寿七十多岁,卒后,礼葬于周岙,今其墓尚存。

吴大帝孙权赐谥“忠义”,不久,又加封为“辅政王”,以乡贤名宦列祀,并把邵公屿都尉署衙改称忠义庙。

蔡敬则对瑞安早期经济、文化、政治的开发与发展、人民安居乐业,贡献巨大,功绩显赫。

所以,从古以来,瑞安人民为了纪念他,每年清明节都隆重举行拜祭其庙、墓活动,并把他作为瑞安的奠基者而千秋敬仰!许景衡(1072-1128),字少伊,人称横塘先生,瑞安白门人。

第三讲宋元浙学•一、引论•二、“庆历五先生”三、“永嘉九先生”•四、南宋时期的浙江学术文化•五、以吕祖谦为代表的金华学派•六、以陈亮为代表的永康学派•七、以叶适为代表的永嘉学派•八、陆游的学术成就•九、甬上四先生十、金华四先生•十一、黄震与东发派十二、王应麟与深宁派•十三、宋代浙江学风一、引论•变化:•(1)著作数量远超唐朝,质量有飞跃。

•(2)著作种类上显著变化,浙江在学术文化上的地位在上升。

•(3)文化分布上有明显的变化,扩展到整个浙江,浙东地区有后来居上之势,打破了唐朝时期浙江人物和著作分布格局。

二、“庆历五先生”•杨适•杜醇•王致•楼郁•王说三、“永嘉九先生”•王开祖(约1035—1068),永嘉(今温州鹿城区)人,《儒志编》,儒志先生•九先生:周行己、许景衡、沈躬行、刘安节、刘安上、戴述、赵霄、张辉和蒋元中•周行己(1067-1125),字恭叔,《浮沚集》,世称浮沚先生。

•许景衡(1072-1128),字少伊,《横塘集》,人称横塘先生。

•刘安上(1069—1128),字元礼,《给事集》。

•刘安节,生卒年均不详,《刘左氏集》。

周行己肖像许景衡四、南宋时期的浙江学术文化•1、朱熹在浙江•黄干、建阳蔡元定、义乌徐侨、崇德辅广、永嘉陈埴、浦城詹体仁、龙溪陈淳•黄干一系:何基——王柏——金履祥——许谦•徐侨一系:王世杰——石一鳌——陈取青——陈樵•2、金华朱子派之一何基、王柏、金履祥、许谦金华四先生•(1)何基(1188—1268),《金华何北山先生正学编》,《河北山先生遗集》•(2)王柏(1197—1274),《鲁斋集》•(3)金履祥(1232—1303),《资治通鉴前编》、《尚书表注》、《大学疏义》、《孟子集注考证》、《仁山文集》、《资治通鉴前编举要》•(4)许谦(1270—1337),《读书丛说》、《诗集传名物钞》•(1)何基(1188—1268),字子恭,号北山,金华罗店后溪何人。

•《金华何北山先生正学编》,《河北山先生遗集》4卷。

永嘉四灵的二十首诗,值得诵读!永嘉四灵指南宋中叶生长于浙江永嘉的四位诗人徐照(字灵晖)、徐玑(字灵渊)、赵师秀(字灵秀)、翁卷(字灵舒)。

因他们同出永嘉学派叶適之门,其字或号中又都带有“灵”字,故称永嘉四灵。

他们的诗风承袭晚唐,选择了晚唐诗人贾岛、姚合的道路,要求以清新刻露之词写野逸清瘦之趣。

诗体的特点是:继承了山水诗人、田园诗人的传统,满足于啸傲田园、寄情泉石的闲逸生活。

在艺术上,又能刻意求工,忌用典,尚白描,轻古体而重近体,尤重五律。

较大程度纠正了江西派诗人以学问为诗的习气。

赵师秀(1170~1219年),字紫芝,号灵秀,永嘉人。

南宋诗人。

宋宁宗庆元元年(1195)任上元主簿,后为筠州推官。

晚年宦游,寓居钱塘。

约客黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

数日数日秋风欺病夫,尽吹黄叶下庭芜。

林疏放得遥山出,又被云遮一半无。

庵西数里庵西路,东风去更吹。

稻寒生叶细,松老作花迟。

小憩嫌无侣,曾游忆有诗。

新萤光尚小,未暗出空池。

岩居僧开扉在石层,尽日少人登。

一鸟过寒木,数花摇翠藤。

茗煎冰下水,香炷佛前灯。

吾亦逃名者,何因似此僧。

不作封侯念,悠然远世纷。

惟应种瓜事,犹被读书分。

野水多于地,春山半是云。

吾生嫌已老,学圃未如君。

翁卷(生卒年不详),字续古,一字灵舒,乐清人。

南宋诗人。

生平未仕,以诗游士大夫间。

绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

山雨一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。

平明忽见溪流急,知是他山落雨来。

野望一天秋色冷晴湾,无数峰峦远近间。

闲上山来看野水,忽于水底见青山。

冬日登富览亭未委海潮水,往来何不閒。

轻烟分近郭,积雪盖遥山。

渔舸汀鸿外,僧廊岛树间。

晚寒难独立,吟竟小诗还。

晓对独对晓来晴,天过时景清。

梅花分地落,井气隔帘生。

曾是吟招隐,何时遂耦耕。

萧疎头上发,已白二三茎。

徐照(?~1211),字道晖,一字灵晖,自号山民,永嘉人。

南宋诗人。

家境清寒,一生未仕,布衣终身,以诗游士大夫间。

米芾瞧不上苏东坡书法秘密,原来藏在这13张图里一“八面出锋”“苏黄米蔡”说的是“宋四家”。

但四家位次一直有争议。

文化人都说苏东坡第一。

但是,书法业内人士又都认为米芾第一。

这里还有个故事。

一次,蔡京问米芾,街上人都在传闻苏东坡字如何如,我就不信那个邪了,你认为呢?米芾没有马上作答,而是想了想说,你和你兄弟(蔡襄、蔡卞)分列一二三,我第四。

压根就没提苏东坡,可见其根本看不上苏东坡的字。

其实,米芾说了句其老实活而已一。

他说他第四,这是拍蔡京的马屁,自已扭泥作态谦虚而已。

不提苏东坡,是因为他确实以为苏东坡对传统书艺的形式美不重视。

米芾有多大能耐,敢小视当朝文化核心人物苏东坡?有人研究后,发现了米芾行书一个致命的秘密一一“八面出锋”。

是“八面出锋”战胜了苏东坡。

“八面出锋”,其实有些过誉。

米芾从来没说过“八面”的话。

唐太宗也只讲四面。

米芾原话这么说的:“善书者只有一笔,我独有四面”。

米芾这么说,的确有些狂了。

狂有狂的资本。

我们先来看看他的三个巅峰水平的帖子。

他该不该狂?巜苕溪诗帖》。

我认为行书水准,米芾之后,无人能及。

《多景楼诗帖》节选。

笔势的苍劲已达纸背,不愧为“米痴”。

《吴江垂虹亭诗帖》。

这件,很多朋友喜欢,因为傲骨少了点,符合主流的审美。

好了回头继续说米芾的“八面出锋”。

他自已也承认。

哪儿有八面呢?四面也好,八面也好,只是个虚说,意即多面,甚至不止八面。

这个人就是米芾。

《西园雅集》的核心人物是苏东坡。

他正在捉笔作书。

很多牛人在捧场围观。

但是,米芾却在一旁题石壁。

完全视苏东坡无存在。

真不是个俗人!那么,“八面出锋”究竟是什么书林秘笈呢?关于“八面出锋”,历来有各种解读。

主流的说法是运笔出锋的手法。

即不断变换笔锋触纸,顺势依气调整转笔的角度、折笔的速度、行笔的力度,最后呈现出来线条的直曲、方圆、强弱、生涩和干湿等各种姿态万千的审美变化。

就像大美山峦一样,从哪个角度看都是绝好的一面风景。

这跟苏东坡说的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”是一个道理。

求精不求多的名言

1."读书求精不求多,非不多也,唯精乃能运多,徒多徒烂耳。

" ——[清]郑燮《自序》

2."专则精,精则传;兼则不精,不精则不传。

" ——[清]袁枚《答友人某论文书》

3."宁从一而深造,毋泛

涉而两失也。

" ——[清]袁枚《答友人某论文书》4.“食不厌精,脍不厌细”,——学而不精,可乎。

——[宋] 杨万里《庸言》

5.“天下之事,不习则不能,不久则不精。

” ——[宋]陈傅良《永嘉先生八面锋》

6.“学者功夫,须要极

细密,越细密越广大。

” ——[明]章懋《学术类》7.“君子之学博于外而尤贵精于内,论诸理而尤贵达于事。

” ——[明]王廷相《慎言·潜心》

8.“善学者穷于一物,不善学者穷于物物。

穷之于一物者,如破竹,一节破而百节皆开;穷

之于物物者,如索珠,千处索而一处不获。

” ——[明]庄元臣《叔苴子内编》

9.“苟能精一艺,便是养身宝。

” —— [清]申颋《耐俗轩新乐府》10."Good is good, but better carries it." 精益求精,善益求善。

11."认真的态度能成事,

能把事情做到精益求精,这是我们成长道路上不能丢弃的秘诀。

"

12.精益求精、精雕细琢。

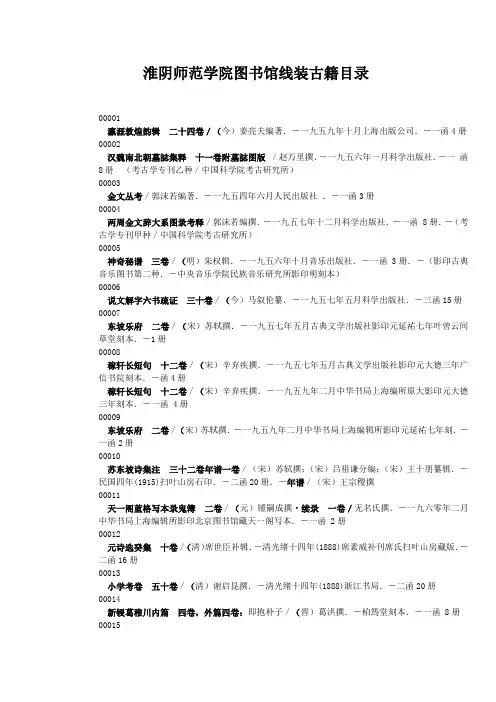

淮阴师范学院图书馆线装古籍目录00001瀛涯敦煌韵辑二十四卷/(今)姜亮夫编著.-一九五九年十月上海出版公司.-一函4册00002汉魏南北朝墓誌集释十一卷附墓誌图版/赵万里撰.-一九五六年一月科学出版社.-一函8册(考古学专刊乙种/中国科学院考古研究所)00003金文丛考/郭沫若编著.-一九五四年六月人民出版社.-一函3册00004两周金文辞大系图录考释/郭沫若编撰.-一九五七年十二月科学出版社.-一函 8册.-(考古学专刊甲种/中国科学院考古研究所)00005神奇秘谱三卷/(明)朱权辑.-一九五六年十月音乐出版社.-一函 3册.-(影印古典音乐图书第二种.-中央音乐学院民族音乐研究所影印明刻本)00006说文解字六书疏证三十卷/(今)马叙伦纂.-一九五七年五月科学出版社.-三函15册00007东坡乐府二卷/(宋)苏轼撰.-一九五七年五月古典文学出版社影印元延祐七年叶曾云间草堂刻本.-1册00008稼轩长短句十二卷/(宋)辛弃疾撰.-一九五七年五月古典文学出版社影印元大德三年广信书院刻本.-函4册稼轩长短句十二卷/(宋)辛弃疾撰.-一九五九年二月中华书局上海编所原大影印元大德三年刻本.-一函 4册00009东坡乐府二卷/(宋)苏轼撰.-一九五九年二月中华书局上海编辑所影印元延祐七年刻.-一函2册00010苏东坡诗集注三十二卷年谱一卷/(宋)苏轼撰;(宋)吕祖谦分编;(宋)王十朋纂辑.-民国四年(1915)扫叶山房石印.-二函20册.-年谱/(宋)王宗稷撰00011天一阁蓝格写本录鬼簿二卷/(元)锺嗣成撰·续录一卷/无名氏撰.-一九六零年二月中华书局上海编辑所影印北京图书馆藏天一阁写本.-一函 2册00012元诗选癸集十卷/(清)席世臣补辑.-清光绪十四年(1888)席素威补刊席氏扫叶山房藏版.-二函16册00013小学考卷五十卷/(清)谢启昆撰.-清光绪十四年(1888)浙江书局.-二函20册00014新锓葛稚川内篇四卷,外篇四卷:即抱朴子/(晋)葛洪撰.-柏筠堂刻本.-一函 8册00015荀子二十卷校勘补遗一卷/(唐)杨倞注;清)谢墉校.-清乾隆五十一年(1786)嘉善谢氏安雅堂刻本.-一函 4册.-《中国古籍善本书目》、《北京大学图书馆藏善本书目》收录00016、1319墨子闲诂十五卷目录一卷附录一卷后语一卷/(清)孙诒让撰.-清光绪三十三年(1907)序刻本.--一函8册.-内封面钤印:温州府前街墨香盦发行.—《北京大学图书馆藏善本书目》著录清光绪三十三年(丁未)刻本,不知是否同一版本另一部:3册.—存闲诂4卷:卷1~3,14;后语2卷:卷1~200017中国古代版画丛刊第五函.-一九六一年七月中华书局影印.-一函12册子目:列仙全传.-明万历二十八年(1600)刊本太音大全集.-明正德嘉靖间刊本元明戏典叶子.-明万历间蓝印本酣酣斋酒牌.-明万历末刻本离骚图.-清顺治二年(1645)刊本00018小典纪年附考二十卷/(清)徐鼒撰.-清咸丰十一年(1861)序刻本.-二函12册.-内封面题:小典纪传嗣刻00019注释评点韩昌黎文全集十卷/(宋)韩愈著;(民国)储欣原辑;(民国)汤寿铭增辑;(民国)蒋箸超评注.-民国十三年(1924)十二月出版十六年(1927)再版印本.-二函14册00020楝亭十二种/(清)曹寅辑.-民国十二年(1923)上海古书流通处影印清康熙本.-二函19册子目:法书考八卷/(元)盛熙明撰琴史六卷/(宋)朱长文撰钓矶立谈一卷/(南唐)史虚白撰新编录鬼簿二卷/(元)锺嗣成撰梅苑十卷/(宋)黄大舆辑禁扁五卷/(元)王士点撰砚笺四卷/(宋)高似孙撰墨经一卷/(宋)晁贯之撰都城纪胜一卷/(宋)灌园耐得翁撰熙堂先生糖霜谱一卷/(宋)王灼撰声画集八卷/(宋)孙绍远辑分门纂类唐宋时贤千家诗选=后村千家诗二十二卷/(宋)刘克庄辑00021船山遗书/(清)王夫之撰.-上海太平洋书店民国二十二年(1933)排印本.-八函80册子目:周易内传六卷c周易内传发例一卷c周易大象解一卷c周易稗疏四卷c周易考异一卷c周易外传七卷c书经稗疏四卷c尚书引议六卷c诗经稗疏四卷c诗经考异一卷c诗经叶韵辨一卷c诗广传一卷c礼记章句四十九卷c春秋稗疏二卷c春秋家说三卷c春秋世论五卷c续春秋左氏传博议二卷c四书训议三十八卷c读四书大全说十卷c四书稗疏一卷c四书考异一卷c说文广议三卷c读通鉴论三十卷末一卷c宋论十五卷c永历实录二十六卷.-原缺一卷c 莲峰志五卷c张子正蒙注九卷c思问录内篇一卷,外篇一卷c俟解一卷c噩梦一卷c黄书一卷c识小录一卷c搔首问一卷c龙源夜话一卷c老子衍一卷c庄子解三十三卷c庄子通一卷c愚鼓词一卷c相宗索络一卷c楚辞通释十四卷末一卷c薑斋文集十卷补遗三卷c五十自定稿一卷c六十自定稿一卷c七十自定稿一卷c柳岸吟一卷c薑斋诗分体稿四卷c薑斋诗编年稿一卷c落花诗一卷c和梅花百咏一卷c洞庭秋诗一卷c雁字诗一卷c仿体诗一卷c嶽余集一卷c薑斋诗賸稿一卷c意得一卷c鼓棹初集一卷,二集一卷c潇湘怨词一卷c诗译一卷c夕堂永日绪论内编一卷,外篇一卷c南窗漫记一卷c龙舟会杂剧一卷c经义一卷c古诗评选六卷c唐诗评选四卷c明诗评选八卷c附:王船山丛书校勘记二卷/(清)刘毓崧撰00022说文通训定声十八卷检韵一卷说雅十九篇古今韵准一卷/(清)朱骏声撰.-民国十七年(1928)扫叶山房石印本.-二函16册00023汉魏丛书/(明)程荣辑.-民国十四年(1925)上海商务印书馆影印明万历程氏刻本.-四函40册子目:经籍京氏易传三卷/(汉)京房撰;(吴)陆绩注h周易略例一卷/(汉)王弼撰;(唐)邢#注h古三坟一卷/(晋)阮咸注 h诗说一卷/(汉)申培撰 h韩诗外传十卷/(汉)韩婴撰 h大戴礼记十三卷/(汉)戴德撰;(北周)卢辩注h春秋敏露十七卷/(汉)董仲舒撰 h白虎通德论二卷/(汉)班固撰 h独断二卷/(汉)蔡邕撰 h忠经一卷/(汉)马融撰h輏轩使绝代语释别国方言十三卷/(汉)扬雄撰;(清)郭璞注 h史籍元经薛氏传十卷/(隋)王通撰;(唐)薛收传;(宋)阮逸注 h逸周书十卷/(晋)孔晁注h穆天子传六卷/(晋)郭璞注h西京杂记六卷/(汉)刘歆撰.-一题晋葛洪撰 h子籍素书一卷/(汉)黄公石撰;(宋)张商英注h新语二卷/(汉)陆贾撰h孔丛子三卷/(汉)孔鲋撰 h新序十卷/(汉)刘向撰h说苑二十卷/(汉)刘向撰 h新书十卷附录一卷/(汉)贾谊撰 h法言十卷/(汉)扬雄撰;(宋)宋咸注 h潜夫论十卷/(汉)王符撰h申鉴五卷/(汉)荀悦撰;(明)黄省曾注中论二卷/(汉)徐幹撰h颜氏家训二卷/(北齐)颜之推撰 h人物志三卷/(魏)刘邵撰;(后魏)刘昞撰 h风俗通义十卷/(汉)应劭撰 h刘子新论十卷/(北齐)刘昼撰;(唐)袁孝政注 h神异经一卷/(汉)东方朔撰;(晋)张华注 h别国洞冥记四卷/(汉)郭宪撰 h述异记二卷/(梁)任昉撰 h王子年拾遗记十卷/(前秦)王嘉撰;(梁)萧绮录通占大象历星经二卷/(汉)甘公,(汉)石申撰h赵飞燕外传一卷/(汉)伶玄撰 h古今刀剑录一卷/(梁)陶景弘撰h论衡三十卷/(汉)王充撰h00024全相平话五种.-一九五六年上海文学古籍刊行社影印商务印书馆及日本影印本.-一函5册子目:新刊全相平话武王伐纣书三卷Q新刊全相平话乐毅图齐七国春秋后集三卷Q新刊全相平话秦并六国平话三卷Q新刊全相平话前汉书续集三卷Q至新新刊全相平话三国志三卷Q00025古本戏曲丛刊四集/古本戏曲丛刊编辑委员会辑.-一九五八年商务印书馆影印本.-十四函120册子目:元刊杂剧三十种/(无)□□辑.-据元本影印大都新编关张00026许学考二十六卷/(民国)黎经诰纂.-民国十六年(1927)作者子识语印本.-一函16册00027说郛一百卷/(元)陶九成辑;(民国)张宗祥重校.-民国十六年(1927)初版十九年(1930)再版排印本.-四函40册子目:卷一经子法语/(宋)洪迈辑S卷二古典录略S三坟书S伏生尚书/(汉)伏胜撰S尚书大传/(汉)伏胜撰S尚书璇机铃/(汉)郑玄注S孝经援神契s孝经纬s礼含文嘉S诗含神雾S易飞候/(汉)京房撰S京房易传/(汉)京房撰S五经通义/(汉)刘向撰S五经要义/(汉)刘向撰S春秋汉含S春秋考异S春秋说题S春秋繁露/(汉)董仲舒撰S春秋运斗枢S春秋元命苞S春秋感情符S春秋浅泽巴S春秋纬S春秋符S吴越春秋/(汉)赵晔撰S00028初唐四杰集.-刻本.-一函6册.-纂者及刊刻年代不详.—子目之卷数与《中国丛书综录》及其它书目著录有异子目:王勃集二卷/(唐)王勃撰杨炯集二卷/(唐)杨炯撰骆宾王集二卷/(唐)骆宾王撰卢照邻集二卷/(唐)卢照邻撰00029清史列传八十卷.-民国十七年(1928)上海中华书局排印本.-十函80册00030昭明文选六十卷文选考异十卷/(梁)萧统辑;(唐)李善注.-清同治八年(1869)万本仪重刻清嘉庆十四年胡克家本.-三函 16册.-文选考异/(清)胡克家撰.-万本仪跋页题:广东省内城龙藏街萃文堂镌00031评注昭明文选十五卷卷首一卷/(梁)萧统辑;(清)于光华辑评注.-民国十一年(1922)扫叶山房石印本.-二函16册00032湖海楼丛书.-(清)陈春辑.-清嘉庆年间萧山陈氏湖海楼刻本.-三函20册子目:周易郑注十二卷叙录一卷/(汉)郑玄撰;(宋)王应麟撰集;(清)丁杰后订;(清)张惠言订正.-清嘉庆二十四年(1919)刊.-叙录/(清)臧庸辑论语类考二十卷/(明)陈士元撰.-嘉庆二十四年(1819)刊d孟子杂记四卷/(明)陈士元撰.-嘉庆十八年(1813)刊d列子八卷附列子冲虚至德真经释文二卷/(周)列御寇撰;(晋)张湛注.-嘉庆十八年(1813)刊.-释文/(唐)殷敬顺撰;(宋)陈景元补遗尸子二卷存疑一卷/(周)尸佼撰·尹文子一卷/(周)尹子撰.-(尸子尹文子合刻/(清)汪继培辑.-嘉庆十七年(1812)刊d潜夫论十卷/(汉)王符撰;(清)汪继培笺.-嘉庆二十二年(1817)刊d学林十卷/(宋)王观国撰.-嘉庆十四年(1809)刊d巵林十卷补遗一卷/(明)周婴撰.-嘉庆二十年(1815)刊d订讹杂录十卷/(清)胡鸣玉撰.-嘉庆十八年(1813)刊d龙筋凤髓判四卷/(唐)张#鷟撰;(明)刘允鹏注;(清)陈春补正.-嘉庆十六年(1811)刊d永嘉先生八面锋十三卷/(宋)陈傅良撰.-嘉庆十八年(1813)刊.-一题宋叶适撰会稽三赋一卷/(宋)王十朋撰;(宋)周世则注;(宋)史铸增注.-嘉庆十七年(1812)刊d00033顾氏音学五书/(清)顾炎武撰.-民国间上海鸿章书局石印本.-二函 2册子目:00034顾氏文房小说/(明)顾元庆辑.-民国十四年(1925)上海涵芬楼影印本.-一函10册子目:古今注三卷/(晋)崔豹撰G隋唐嘉话三卷/(唐)刘餗撰G周秦纪行一卷/(唐)牛僧孺撰G南岳魏夫人传/(唐)颜真卿撰G博异志一卷/(唐)郑还古(题谷神子)撰G杨太真外传二卷/(宋)乐史撰G00035广雅疏证十卷博雅音十卷/(清)王念孙撰.-民国间上海鸿章书局石印本.-二函16册.-博雅音/(隋)曹宪撰;(清)王念孙校00036定盦文集三卷,续集四卷,补编四卷,文集补一卷,词选一卷附龚孝珙手抄词一卷拾遣一卷年谱一卷/(清)龚自珍撰.-清宣统二年(1910)上海国学扶轮社排印本.-一函7 册.-年谱/(清)吴昌绶撰00037左绣三十卷卷首一卷/(清)冯李骅,(清)陆浩评辑.-清光绪二十五年(1899)刻本.-二函16册.-内封面题:潍阳成文信记藏版00038礼经释例十三卷卷首一卷/(明)凌廷堪撰.-清嘉庆十四年(1809)阮常生序扬州阮氏文选楼刻本.-一函5册00039历代帝王表附帝王庙谥年讳谱一卷/(清)齐召南纂道光四年(1824)小琅仙馆刻本.-一函4册.-帝王庙谥年讳谱/(清)陆费墀纂00040山海经笺疏十八卷订伪一卷叙录一卷山海经图赞一卷(清)郝懿行撰.-清嘉庆十四年(1809)阮元序阮元刻本.-一函4册.-书名据封面.-山海图赞/(晋)郭璞撰00041感旧集十四卷/(清)王士祯选,(清)卢见曾补传.-民国间排印本.-一函8册00042渔洋山人精华录笺注十二卷笺注补十二卷附录一卷年谱一卷(清)王士祯撰;(清)金荣笺注;(清)徐淮纂辑.-民国间上海鸿章书局石印本.-一函12册.-年谱/(清)金荣,徐淮撰00043四声切韵表/(清)江永纂/民国十九年(1930)北平富贵书社刻本.-一函2册.-内封面题:应云堂藏版00044嵇康集十卷逸文一卷/(魏)嵇康撰;(民国)鲁迅辑校.-文学古籍刊行社一九五六年七月影印鲁迅一九一三年钞明吴宽丛书堂钞本.-一函 1册00045诗经原始十八卷卷首二卷/(清)方玉润撰.-民国十三年(1924)上海泰东图书局印本.-一函 8册00046盛世新声/(明)无名氏撰.-一九五五年六月文学古籍刊行社影印明正德十二年刊本.-一函4册00047钦定四库全书总目提要二百卷/(清)乾隆敕撰.-民国十五年(1926)东方图书馆重印存古斋藏版.-四函32册00048增补事类统编九十三卷/(清)黄葆真增补.-清光绪十四年(1925)上海积山书局石印本.-一函6册00049详注阅微草堂笔记二十四卷/(清)纪昀撰;(民国)谢璿,(民国)陆锺渭详注.-民国十四年(1925)上海会文书局增注第十四版印本.-一函10册00050传奇汇考八卷/(清)元名氏撰.-民国三年(1914)古今书室印本.-一函8册000051邵亭知见传本书目十六卷/(清)莫友芝撰.-民国二十年(1931)上海扫叶山房影印本.-一函8册00052管子二十四卷/(唐)房玄龄注.-民国九年(1920)上海扫叶山房石印本.-一函6册00053文学津梁/(清)周锺游纂.-民国五年(1916)有正书局印本.-一函8册00054王文成公全书三十八卷.-民国间中华图书馆影印本.-一函六册.-缺18卷:卷1~18子目:00055元遗山诗集笺注十四卷年谱一卷附录一卷补载一卷/(金)元好问撰;(清)施国祁笺注.-(清)民国二十年(1931)上海扫叶山房石印本.-一函8册.-年谱补载/(清)施国祁撰辑.-附录/(明)储瓘辑;(清)华希闵辑增00056梅村诗集笺注十八卷/(清)吴伟业撰;(清)吴翌凤笺.-民国年间中华图书馆据沧浪吟榭校本排印.-一函8册00057小仓山房诗集三十七卷补遗一卷附录一卷/(清)袁枚撰.-民国间上海文明书局印本.-一函10册00058笺注剑南诗钞六卷/(宋)陆游撰;(清)杨大鹤选;(清)许贞干校;(清)雷瑨注释.-民国十四年(1925)石印本.-一函6册00059 、742唐代丛书十二集/(清)莲塘先生(陈氏)辑.-民国间上海锦江图书局石印本.-一函5册.-①封面及内封面均题:《唐代丛书》,前有清乾隆彭翥辛亥序、乾隆壬子周克达序、嘉庆马纬云序。

[转载]书林清话(三)●卷二○书节钞本之始古书无刻本,故一切出于手钞,或节其要以便流观。

如《隋志》所载梁庾仲容《子钞》,其书虽佚不传,而唐魏徵《群书治要》、马总《意林》,固其流派也。

宋有曾忄造《类说》、无撰人之《续谈助》,元有陶九成《说郛》,明有陆楫《古今说海》,其体例颇相类,而于卷帙少者,无所省删。

(周亮工《书影》:“余幼时在金陵,闻旧曲中老寇四家有《说郛》全部,以四大厨贮之。

近见虎林刻本才十六套,每一种为数少者尚全镌,多者咸为逸去,每一集有存不四五叶者。

陶氏当时即有去取,未必如此之简。

此刻未出时,博古之士多有就寇氏钞录者。

及此刻出,不知者以为《说郛》尽于此,更不知求其全。

余尝言,自刻本《说郛》出,而《说郛》亡矣。

”)《四库全书提要》入之子杂家、杂纂、杂编之属,盖本《隋志》之例。

至刻本书之节钞者,宋坊行有《十七史详节》,托名于吕祖谦,然未有及于他书者。

魏了翁节录《五经正义》为《五经要义》,是为节钞《义疏》之始。

正以《义疏》过繁,故摘其要以便省览,然未有及于经文者。

乃周密《癸辛杂识》云:“廖群玉《九经》本最佳,凡以数十种比校,百馀人校正而后成。

然或者惜其删落诸经注,反不若《韩柳文》为精妙。

又有《三礼节》、《左传节》、《诸史要略》,及建宁所开《文选》。

其后又欲开手节《十三经注疏》、姚氏《战国策》、《注坡诗》,皆未及入梓,而国事异矣。

”窃谓吾人读书,正苦浩博。

钩玄提要,如魏氏之节钞《五经正义》,亦未始不可为课程。

若删节《三礼》、《左传》并及其他古书,此三家村学究之所为,而不谓南宋末已有此陋习。

然则明人如胡文焕、陈继儒之流,又何责焉。

○巾箱本之始巾箱本之名,不始于有刻本时也。

晋葛洪集《西京杂记》二卷,序云:“刘子骏《汉书》一百卷,无首尾,始甲终癸,为十衤失。

衤失十卷,合为百卷。

今钞出为二卷,以裨《汉书》之阙。

”尔后洪家遭火,书籍都尽。

此二卷在巾箱中,尝以自随,故得犹在。

《南史》:齐衡阳王钧手自细书写《五经》,部为一卷,置于巾箱中,以备遗忘,诸王闻而争效为巾箱《五经》。

如何理解米芾的“八面出锋”作者:薛元明来源:《老年教育·书画艺术》2018年第05期自米芾提出“八面出锋"以来,对此理解争论颇多,可谓仁者见仁,智者见智。

对于古贤书论,容易产生歧义之处多可以进行深层次探讨,如“善书者不择笔"“笔软则奇怪生焉"等,此文就“八面出锋”谈一家之言。

关于“八面出锋",首先有两层含义要明确,一是“八面"作何解,二是“出锋"的正确含义。

按照笔者理解,“八"应该是虚词,并非实指,正如文言文中“三、九”字眼,实际上是指有多種变化;“出锋"指充分发挥毛笔的锋颖性能。

笔锋,即毛笔构成中的动物毛部分,历代多有不同。

宋笔较短,米芾充分发挥宋笔的特点,最终形成“八面出锋"功效,众人只有一笔,老米独有四面。

“八面出锋"主要指笔法。

笔法是书法的精髓,是书法技法的基本功。

清周星莲《临池管见》中说:"书法在用笔,用笔贵用锋。

"用笔主要就是用锋,亦称使锋、运锋和行锋,是书写点画时笔锋起止行走的规律,有自身特定要求,主要靠执笔和运腕来实施。

任何点画的书写,离不开起笔、行笔与收笔三个环节,但不能简单地一落一行一停了事。

在笔法和结字两者之间,相对而言,米芾更注重笔法,但这并不说明米芾不重视结字。

米芾处理结字以欹侧取势,在一千多年前就已具备了很强的“前卫意识”,打破了平正之姿。

但米芾笔法更令人称道,甚至到了卖弄技巧的程度。

米芾批评“欧柳为恶札之祖”,他对颜柳欧的强烈批判意识表明书法从“法"向“意"转变,但对他的某些观点必须辩证地理解。

我认为,可从运笔角度、速度、对比度和力度四个方面来理解“八面出锋"。

角度,指毛笔与纸面接触构成的角度。

速度,则是根据线条的直曲、方圆、强弱、生涩和干湿等变化来分析。

米芾自称“刷字",用笔迅疾劲健,尽兴尽势,追求韵味、气魄和力量,最主要是追求自然。

永嘉先生“八面锋”

李冬君

【期刊名称】《国家人文历史》

【年(卷),期】2016(0)12

【摘要】随着“永嘉学派”兴起和《八面锋》流行,永嘉子弟在考场上所向披靡。

南宋一朝,永嘉一隅,居然出了五百多名进士“八面受敌”,本是苏轼的读书法,叫作“每次作一意求之”。

以读史为例,分列治道、人物、地理、官制、兵法、财货诸目,如“八面受敌”,分别研读,恰似“八面出锋”,各个击破。

苏轼也就那么一说,而永嘉人便真的去做了。

【总页数】2页(P100-101)

【作者】李冬君

【作者单位】南开大学历史学院

【正文语种】中文

【中图分类】B244.92

【相关文献】

1."违志开道":洛学与永嘉元丰九先生 [J], 陆敏珍

2.《诗品》"永嘉时,贵黄老,稍尚虚谈"说辩证 --兼与汪春泓先生商榷 [J], 陈道贵

3.郭璞永嘉郡卜城史实不容否定--与侯百朋先生商榷 [J], 胡珠生

4.一部荟萃治国方略的宋代古籍──《永嘉先生八面锋》整理札记 [J], 车承瑞

5.文脉的追思与传承——林斤澜先生辞世十周年纪念会暨第二届“永嘉文脉与当代小说”学术研讨会综述 [J], 郭佳乐

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

陈傅良诗词【陈傅良简介】陈傅良(1137—1203),字君举,号止斋,学者称止斋先生,浙江温州瑞安湗村(今署瑞安市塘下镇罗凤街道)人,南宋著名学者、政治家、思想家、教育家。

乾道八年(1172)进士,官至宝谟阁待制、中书舍人兼集英殿修撰,为南宋一代名臣。

青年时期执教于家塾,后主讲于茶院寺之南湖塾,学生数百。

中进士后授泰州教授,仍在家教书。

后任职湖南,公余在岳麓书院讲学,门墙极盛。

卒谥文节。

陈傅良是南宋永嘉学派的主要代表之一,他继承薛季宣的事功之学、启后叶适之集大成者,与朱熹的道学、陆九渊的心学鼎足而立,是永嘉学派承上启下的学术巨擘。

他为学主“经世致用”,反对性理空谈,与同时期的学者陈亮近似,世称“二陈”。

傅良治学严谨,上溯三代、秦汉,一事一物,必致其极。

著有《止斋文集》、《周礼说》、《春秋后传》、《左氏章指》、《建院篇》、《历代兵制》、《毛诗解诂》、《八面锋》等作品。

其中,《八面锋》为宋孝宗击节赞叹,御赐书名,流传甚广。

以下是陈傅良诗词选集。

《再和·休将枘凿问方员》休将枘凿问方员,且引壶觞对圣贤。

鸿雁不宝沧海冻,梅花相伴笑年年。

《寄谢怀英高士》闻君已得归山请,顾我方当绝迹时。

欲葺止斋犹未就,箧中应有草堂资。

《和丁少詹韵·尽日支颐听雨声》尽日支颐听雨声,闲中惟得自知明。

朋来何敢烦公等,老去方惭负此名。

待欲短檠看少作,敢将尺牍论交情。

区区却望从容意,要莫令人一座倾。

《泊钓台滩下》今岁仅余今夜月,此舟三泊此江沂。

遭逢明主还遗恨,惭愧先生独见几。

泗水列侯多不免,湘山四皓竟安归。

汉家故旧尝枚数,孰与东南一钓矶。

《除夜宿处州天宁寺》人言老去不如初,我爱初心老转无。

懒向门前题郁壘,喜从人后饮屠苏。

杯盘甚简眠须早,礼数多宽拜要扶。

况复齁齁纸帐,鸡人不听禁庭呼。

《重阳和朱直方韵》衰老登临得并家,绝胜十载向天涯。

直须与世为陶令,谨勿令人识孟嘉。

蓝水悲吟空雅健,牛山醉墨谩欹斜。

谁知竹叶虽无分,一笑何妨菊自花。

永嘉先生“八面锋”-历史论文

永嘉先生“八面锋”

随着“永嘉学派”兴起和《八面锋》流行,永嘉子弟在考场上所向披靡。

南宋一朝,永嘉一隅,居然出了五百多名进士

文| 李冬君

南开大学历史学院教授,长期研究宋史,对经济史、文化史有独到的见解,著有《载舟覆舟:中国古代治乱经济史考察》《孔子圣化与儒者革命》《文化的江山:重读中国史》等

“八面受敌”,本是苏轼的读书法,叫作“每次作一意求之”。

以读史为例,分列治道、人物、地理、官制、兵法、财货诸目,如“八面受敌”,分别研读,恰似“八面出锋”,各个击破。

苏轼也就那么一说,而永嘉人便真的去做了。

这一做,便做出了一种新文体——“永嘉体”。

那是一种与科举考试有关的文体,是为应试准备的。

当时,应试之文,称为“时文”;应试之学,为“时学”;应试即“时务”。

“永嘉先生”,以一部应试宝典《八面锋》,而成为“圣之时者”,所谓“识时务”。

永嘉文体

《八面锋》未署作者姓名,仅称“永嘉先生”,那时,永嘉学派的陈傅良和叶适,被人称为“永嘉先生”,有人就认为,此为傅良所撰,或曰叶氏为之,《四库提要》里就是这么说的。

或曰,此乃应试书,专言时务,用于揣摩考题、预拟程式以及应试作答等,其本意非欲著书,故未署名。

然而,该书名乃南宋孝宗钦定,对臣下而言,可谓荣耀,何必回避?

本来,书已署名为“永嘉先生”,我们就称它为“永嘉先生”好了,既然“永嘉先生”公认为陈傅良和叶适二人的尊称,我们就认定这书出自他们及其门人之手,应大致不错。

因此,所谓“永嘉先生”作,我们就当它是永嘉学派的产物好了。

可“八面锋”一说,非始于孝宗赐名,之前已有米芾以“八面出锋”言书法,孝宗借“八面出锋”来回应苏轼。

有皇上赐名,《八面锋》就成了应试指南,超越学派和地域的局限,从一隅之地进入太学,从学派性的“永嘉体”转化为朝廷版的“乾淳体”,普及化为通用文本,而八面开张了。

所谓“乾淳”,即南宋孝宗年号“乾道”和“淳熙”的简称,乾淳时期,可以说是南宋最好的时期,不仅政治上宽松,学术上亦宽容,值得一提的,便是“永嘉学派”的兴起。

赐名《八面锋》,署名“永嘉先生”,标志着永嘉学派出现,孝宗皇帝不经意地接生了永嘉学派,他用了苏轼的治学方式和文体样式来接生,在“永嘉体”上,打下了蜀学的烙印。

孝宗御书欧阳修的《苏轼文集序》,又赐了《八面锋》的书名,此举,既指明了文体运动的方向,又提出了政治录用的大纲,非以道学二程,而以自由化的苏轼,做了士人榜样。

随着“永嘉学派”兴起和《八面锋》流行,永嘉子弟在考场上所向披靡。

南宋一朝,永嘉一隅,居然出了五百多名进士,这当然要算一个奇迹,以至于当时就有人攻击——“场屋之权,尽归三温人”。

“场屋”指考场,“三温人”指陈傅良、徐谊、叶适。

攻击者说他们作弊——“预说试题,阴通私书”,还说他们开后门——“所谓状元、省元与两优释褐者,若非其亲故,即是其徒”,更说他们的不良文风主导了考场——“有叶适《进卷》、陈傅良《待遇集》,士人传用其文,每用即效”。

致使《进卷》《待遇集》书版被毁,而《八面锋》还在流行。

本来,永嘉先生是为了救朱熹,而受到了牵连,遭此厄运,不料,朱熹

却说,毁了《进卷》《待遇集》是一件好事。

制度新学

论永嘉学派,《四库全书总目》卷十六亦云:永嘉之学遂别为一家。

永嘉学派,总而言之,由开创者薛季宣以“制度新学”立大体,陈傅良以“永嘉文体”开文风,叶适则集“制度新学”和“永嘉文体”之大成,并以经学打了永嘉学派的底子。

所谓“制度新学”,即以“制度”为体,而尽“事功”之用,用之于“官民兵财”,则以“官民”立国体,“兵财”为国用,所以说其学术主张礼乐制度,以求见之事功之效。

“制度新学”出自叶适《陈彦群墓志铭》“时诸儒方为制度新学,抄记《周官》《左氏》、汉唐官民兵财所以沿革不同者,筹算手画,旁采众史,转相考摩。

其说膏液润美,以为何但捷取科目,实能附之世用,古人之治可以坐致也。

”这一段话里,包含了“制度新学”的要义。

其一,“制度新学”以《周官》《左氏》为本,不以《四书》为经;其二,“制度新学”重视汉唐以来“官民兵财”之制,而非考究心性义理;其三,“制度新学”治学算与史,治国礼与兵,重制度安排,轻天理人欲;其四,“制度新学”有三用,或应试而“捷取科目”,或经世而“附之世用”,或治国而致“古人之治”,因其能为自用、世用以及国用,而具有通用的属性和普世的气质。

萧公权曾经说过“至水心始专就制度以言之”,其“大旨实有契荆公”。

“水心”,即叶适,荆公即王安石。

萧公权说,永嘉学派从叶适开始才“专就制度以言之”,其“八面锋”,是要以王安石为磨刀石才能磨成的。

《八面锋》中,多处引用“王荆公曰”,其中“法本便民反以害民”“良法多以权贵而沮”“良法不得其人则弊”“善兴利者惟去其害”诸篇,便恰似对荆公变法的总结。

永嘉诸子好论制度,所言多针对王安石,盖因其时程学已将北宋之亡归咎于“蔡京用王学”,而使“王学”成为“亡国之学”,恰如朱熹《答张元德书》说的“今人只见介甫所言便以为非,排介甫者以为是”,“介甫”,即王安石。

因此,“制度新学”,虽从王安石来,却要与“王学”分开。

如何分开?“王学”好谈“兵财”,而叶适则于“兵财”前,置以“官民”二字,欲先立“官民”大体,再求“兵财”之用,他批评“王学”,但求国用而不顾国体的实用主义,是伤民矣,以此与“王学”分开。

作为制度学派,其时“王学”已衰,永嘉接踵而来,以“批判地继承”,进行思想接力赛。

划清了与“王学”的界线,还不足以立派,还要与程朱对立,才能立起来。

我们之所以称叶适为永嘉学派的代表,就因为他能将永嘉之学与程朱理学的差异,发展成为学派上的对立。

此前永嘉先生,在濂、洛、关、闽之学中,大旨还在求同,而叶适已然立异,其思想的芒刺,刺穿了理学之皮。

异端思想

浙学三支,统称“事功之学”,又都与朱熹往还。

婺学吕祖谦,欲调和朱、陆,发起鹅湖之会,而永康陈亮,则为朱熹论敌。

此二人者,一以调和的姿态,与朱熹求同存异;一以挑战的姿态,与朱熹论战。

然陈亮论战,多从历史出发,而非以儒之经学论,故难以从经学上撼动朱熹,被朱熹一句“读史读坏”了,就打发了。

只有几个论战的观点还在,作为一个论战的学派,并未立起来。

真正使朱熹担忧的,是为事功之学打了经学底子的永嘉学派。

叶之先师,开了永嘉学的规模格局,而叶适则以经学开创独立学派。

朱熹嗅出永嘉学派的异味,尤其从叶适那里,感受到了“八面锋”的异端气

质。

全祖望《水心学案序录》说:“水心天资高,放言砭古人多过情,其自曾子、子思而下皆不免。

”叶适“砭古人”,“自曾子、子思而下皆不免”,如此这般,经学的四梁《四书》怎立?而孔孟之道又从何谈起?

孔子圣化,由汉儒倡导,孟子圣化,由宋儒发起,经叶适一砭,就“反潮流”了,不仅回到孔子,还要回到孔子以前去,不仅要回到孔子的儒教,更要回到孔子以前的治道,而治道的榜样,并非孔子,而是周公,而且治道之所在,不在《四书》,而在《五经》,因此,不是“孔孟之道”,而是“周孔之教”,代表了治道,更何况《四书》诸公,惟孔子尚能言治,其余思、孟,均未从政,皆不足以言治,故叶适断言“孔子传曾子,曾子传子思,必有谬误”,其所谓“治国平天下”者非也!

这样一说,便将《四书》推翻了。

《四书》是儒学的产物,而《六经》不是,是儒学之前就有的,因此,儒学对于《六经》没有专利权。

但儒学对《六经》的解释,却拥有垄断的话语权。

叶适没越出这话语权,可他已意识到儒学并非治道的源头,不光儒学的《四书》不是源头,连《六经》也不是。

《六经》如蓄水池,先王治道流入那里,又从那里流出来,形成诸子百家,儒为其中之一,又分化为八。

叶适曾言及“世间有一般魁伟底道理,自不乱于三纲五常”,这世上,难道还有能立于“三纲五常”之外,比“三纲五常”更高的道理?对此,朱熹追问道,“既说不乱三纲五常,又说别是个魁伟底道理,却是个甚么物事?”叶适无语,他从思想深处,打开了另外一个窗口,从那儿眺望,似乎看到了还有比“三纲五常”更高更有普世性的道理,可那是个什么道理?他一时还说不清,他在“中国之道”里,还没有找到恰当的表达方式。

对此,陈亮已有所察,论及永嘉诸子,

陈亮以叶适“视天下事有迎刃而解之意”,而曰“此君更过六七年,诚难为敌”矣!也许,叶适早就八面开张,触及了近代化的问题。