对联知识—对仗中的双声叠韵

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

双声、叠韵和押韵1.双声是指两个字的声母相同。

如:伶俐lín g lì美满měi mǎn 慷慨kān g kǎi嘹亮l iáo l iàn g 2.叠韵是指两个字的韵母相同。

如:依稀yīxī连绵l ián m ián 苗条m iáo t i a o从容cón g rón g 作用:使用双声和叠韵,可以使语言悦耳动听,增强语言的音乐类。

3.押韵,就是使诗文中句子的最后一个字韵母相同或相近,使得相同或相近的乐音在前后句子的同一位置上有规律地出现,使语言音调和谐,抑扬有致。

诗文押韵易说易唱易记。

押韵的最后一个字叫韵脚。

作用:使音调和谐,抑扬顿挫,易说易唱易记忆。

压韵的最后一个字叫韵脚。

排比与反复的区别排比句的定义:把结构相同或相似、内容相关、语气一致的三个或三个以上的短语或句子排列起来,叫排比。

沙丘的移动虽然慢,可是所到之处,森林全被摧毁,田地全被埋葬,城郭变成丘墟.(竺可桢《向沙漠进军》)花红的像火,白的像雪,粉的像霞作用:能加强语言气势,使思想内容层层深入,增强文章的感染力和说服力。

反复的定义:是为了突出某个意思,强调某种感情特意重复某个词语或句子。

杀死了人,又不敢承认,还要诬蔑人,说什么"桃色事件",说什么共产党杀共产党,无耻啊!无耻啊!(闻一多《最后一次讲演》)排比和反复的区别在于:首先排比是为了加强语势,反复是为了突出强调某种感情。

其次,排比是把三句或三句以上的结构相同的句子连在一起,反复是把某个词语或句子重复二次以上。

再次是排比中有部分提示词语相同,而反复则是词语或句子完全相同。

对偶与对仗对偶与对仗是两个概念,是两种语言形式,二者有相同之处,但也有不同之处。

对偶,是一种修辞格。

它是成对使用的两个文句,这两个文句字数相等,结构、词性大体相同,意思相关。

这种对称的语言方式,形成表达形式上的整齐和谐和内容上的相互映衬,具有独特的艺术效果。

对联押韵正确的方法

写对联时,需要注意韵律和谐,押韵是很重要的一部分。

下面是一些关于押韵的规则和方法:

1. 押韵的定义:对联的上下联,需要在末尾的用字上做到声音和谐且呼应。

通常,这个和谐的声音就是押韵。

2. 押韵的规则:

上联与下联的尾字,必须押同一韵部。

古汉语中的声调分平、上、去三声,现代汉语分为平、上、去、入四声,这四声又分为平、仄两类,平为平声,上、去、入为仄声。

上下联不能重韵。

即上下联不能使用同一个字作为韵脚。

3. 押韵的方法:

首句尾字押韵:这是最常用的方法,首句的尾字就定下全副对联的韵脚,以下各句尾字即须押同一韵部。

双句尾字押韵:首句不押韵,以下各句尾字须押同一韵部。

两句一换韵:即下联首句不押韵,以上联第二句作首句,以下各句尾字须押同一韵部。

多句一换韵:即全联多句一韵,也就是全联内容集中表达一个意思,全联同时结句。

4. 避免忌讳:

避免孤平:在格律诗中,不论平仄,单句中必须有韵脚,因此不存在孤平问题。

但在对联中,由于出句尾字不押韵,就容易犯孤平。

避免“挤韵”和“撞韵”:所谓“挤韵”,是指在对联中使用了与全副对联都不相同的韵脚字。

所谓“撞韵”,是指在对联中使用了全副对联重迭的字。

5. 实践和练习:了解并掌握这些规则后,需要大量的实践和练习来提高自己的对联创作能力。

可以尝试自己创作或修改一些对联,通过不断尝试来掌握押韵的技巧。

总之,要写出好的对联,除了要注意语法结构外,还需要注重声音的和谐和意义的深刻。

押韵是达到这一目标的重要手段之一。

双声与叠韵的概念

双声与叠韵是汉字文化中一种特殊的修辞手法,它们通过在诗词中巧妙地运用重复和反复的音韵,创造出丰富的节奏和韵律效果。

双声指的是在一句诗或一篇文章中,使用两个不同的声母或韵母来进行对仗。

双声的运用可以增加作品的音韵美和节奏感,使其更加韵律紧凑。

例如,唐代诗人杜甫的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中的“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”就使用了双声的手法,通过“噪”和“鸣”两个相似的声母,来表达出夜晚的宁静和幽深感。

叠韵指的是在一句诗或一篇文章中,使用相同的声母或韵母进行重复。

叠韵的运用可以增加作品的韵律感和音乐性,使其更加抑扬顿挫。

例如,唐代诗人白居易的《赋得双鱼儿》中的“水泉虽好,惜无闲居;双鱼儿住,燕子双栖”就使用了叠韵的手法,通过“水”、“双”、“住”、“燕”等相同的韵母,营造出韵律优美的效果。

双声与叠韵的运用不仅能够增加作品的音韵美,还可以加强文本的表现力和情感共鸣。

通过灵活地使用双声和叠韵,作家和诗人可以在有限的音韵素材中创造出丰富多样的声音效果,使作品更加生动有趣。

这种修辞手法在古代文学中得到广泛应用,成为汉字文化中独具特色的艺术形式。

总的来说,双声与叠韵是汉字文化中一种重要的修辞手法,通过巧妙地运用重复和反复的音韵,创造出丰富的节奏和韵律效果,增强作品的音韵美和表现力。

它们在古代文学中得到广泛的运用,成为汉字文化中独具特色的艺术形式。

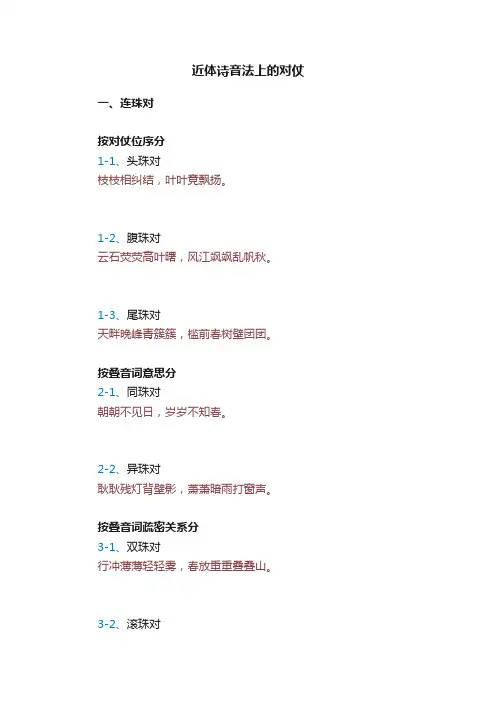

近体诗音法上的对仗一、连珠对按对仗位序分1-1、头珠对枝枝相纠结,叶叶竟飘扬。

1-2、腹珠对云石荧荧高叶曙,风江飒飒乱帆秋。

1-3、尾珠对天畔晚峰青簇簇,槛前春树壁团团。

按叠音词意思分2-1、同珠对朝朝不见日,岁岁不知春。

2-2、异珠对耿耿残灯背壁影,萧萧暗雨打窗声。

按叠音词疏密关系分3-1、双珠对行冲薄薄轻轻雾,春放重重叠叠山。

3-2、滚珠对凄凄惨惨戚戚3-2-1、连滚对行冲薄薄轻轻雾,春放重重叠叠山。

3-2-2、续珠对疏疏篱落娟娟月,寂寂轩窗淡淡风。

3-3、全珠对莺莺燕燕春春,花花柳柳真真。

二、双声对按出现位置分1-1、头双声对迢遥高楼上,箫疏凉野间。

迢遥:舌音定母字;萧疏:齿音心母字和齿音生母字。

1-2、腹双声对已忍伶俜十年事,强移栖息一枝安。

伶俜:舌音来母字;栖息:齿音心母字。

1-3、尾双声字妍歌已嘹亮,妙舞复纡徐。

嘹亮:舌音来母字;纡徐:喉音影母字和喉音以母字。

按双声词的词性分2-1、双声连绵对森漫烟波阔,参差林岸遥。

森漫:唇音明母字;参差:齿音初母字。

连绵词对连绵词2-2、双声复合对闾里送我行,亲戚拥道周。

闾里:舌音来母字;亲戚:齿音清母字。

复合词对复合词2-3、双声连绵复合对葳蕤秋叶下,隐映野云多。

葳蕤:喉声影母字和喉音日母字;隐映:喉音影母字。

连绵词对复合词按疏密关系分3-1、疏双声对别从仙客求方法,时到时僧家问苦空。

方法:唇音非母字;苦空:牙音溪母字。

3-2、密双声对皎洁钩高挂,玲珑影落寮。

皎洁钩高挂:牙音见母字;玲珑、落寮:舌音来母字;影:喉音影母字。

三、叠韵对按出现位置分1-1、头叠韵对叠韵对叠韵散漫三秋雨,蔬芜万里烟。

散漫:去声瀚韵+换韵;疏芜:平声鱼韵+虞韵。

1-2、腹叠韵对君赴燕然戍,妾坐逍遥楼。

燕然和逍遥1-3、尾叠韵对香帐簇成排窈窕,金针穿罢拜婵娟。

窈窕和婵娟按疏密关系分2-1、疏叠韵对北渚既荡漾,东流自潺湲。

荡漾:上声荡韵和去声漾韵;潺湲:平声山韵和仙韵。

2-2、密叠韵对小鸟扰晓沼,犁泥齐低畦。

对联的核心特征是对仗,但是对仗出现得比对联早多了。

《易》曰“一阴一阳之谓道”,可以说这种对仗之美是中国人的传统审美,甚至超越了文学的范畴。

在对联出现之前,先秦的《诗经》《左传》都有大量对仗,比如“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”,又如“大隧之中,其乐也融融;大隧之外,其乐也泄泄”,等等。

再之后,律诗和骈文自不必说,对仗是它们的“必选科目”,而散文和古体诗也不乏对仗的因素。

至于对联,则是将这种对仗美发挥到极致,成为一种以对仗为核心的独立文体。

那么,什么是对仗,怎样在创作中应用对仗呢?这个问题看起来非常简单——对仗与对偶大同小异,恐怕连小学生都懂,难道还有什么需要研究的吗?可惜事实是残酷的,很多人对对仗的理解似是而非,应用起来更是错漏百出,甚至有不少人用自己僵化的对仗观念去衡量他人作品,那真是误己误人了。

鉴于此,我想非常有必要认真梳理一下对仗的概念以及应该怎样运用对仗。

需要说明的是,我没有文字学、修辞学、语法学的科班功底,以下只是从实际创作的角度出发,在古人律诗或对联作品的基础上,谈一些自己的经验和心得。

想来是有不少不严谨的地方,也只好勉强开解自己“虽不中亦不远矣”吧。

词性与结构如果用现代汉语解释对仗的特点,应该可以概括为“词性相近”。

“词性”是现代汉语的总结,古人没有这个概念,如果生搬硬套,难免似是而非。

但是介于加入“词性”的概念便于理解,所以在初学阶段可以暂时性引进。

不过千万不可拘泥,这就像一根拐棍,当能够正常走路之后,就一定要坚决地抛开它。

因此,这里不说“词性相同”而说“词性相近”。

现代汉语将词性分为以下几类:实词类:名词、动词、形容词、区别词、代词、数词、量词虚词类:副词、介词、连词、助词、语气词、拟声词、叹词相同词性肯定是可以形成对仗的,我们要研究的是对仗的边界。

首先看最重要的名词。

直观来看,名词和代词肯定可以相对,比如“海阔无涯天作岸;山登绝顶我为峰”,“天”是名词,“我”是代词。

对联百讲·83·重叠联对联百讲·83·重叠联来源:天天新的我博客这里说的重叠联,指对联中用字重叠,具体分开讲,一个字连续不断地两次或两次以上,就叫重叠。

重叠是只是一种对联技巧,如果字音相同,字义相近,叫叠音;如果字音不同,字义变化,叫转品。

如果停顿划出,前句末字与后句首字相同,又叫顶针联(顶真联);如果不是连续的重叠,而是间隔之反复,也叫复字联。

对联中,上下联的重叠形式与反复必须相同,也算一个基本要求,如果字面双重相同而结构性质不同,又叫借形联。

如下例是全双音叠字联:水水山山处处明明秀秀;晴晴雨雨时时好好奇奇。

如下例是多处叠字联:重重叠叠山曲曲环环路;高高下下树叮叮咚咚泉。

如下例是全叠字联且同字异读:长长长长长长长;长长长长长长长。

(豆芽店联,横批:长长长长)如下例是中间多次重叠联:佛脚清泉飘飘飘飘飘下两条玉带;源头活水冒冒冒冒冒出一串珍珠。

如下例是四次间隔反复联:读书好种田好学好便好;创业难守成难知难不难。

如下例是三次间隔反复联:不生事不怕事自然无事;能爱人能恶人方是正人。

如下例是五次间隔反复联:佳山佳水佳风佳月千秋佳地;痴声痴色痴梦痴情几辈痴人。

下例是既有重叠也有反复,同字异义联,属于转品联,又是顶针联:水车车水水随车车停水止;风扇扇风风出扇扇动风生。

(上下联第三字“车”“扇”为动词。

其他处为名词。

)下一例是典型的转品联:解衣衣我,推食食我;春风风人,夏雨雨人。

下面一例反复、重叠,重叠处属于顶真修辞,也叫顶针联或顶真联:活到老学到老老不伏老;画亦精字亦精精益求精。

花神庙联:风风雨雨暖暖寒寒处处寻寻觅觅;莺莺燕燕花花叶叶卿卿暮暮朝朝。

昆明五华书院联属于借形联,也是集句联:高山仰止,景行行止;(出自诗经,两行字转品,前一个名词,后一个动词。

)卿云烂兮;糺缦缦兮。

(缦缦是叠音词,结构与上联不同。

)长沙市天心阁对联,既顶针、又重叠、又反复、又是异字同音:水陆洲洲停舟舟动洲不动;天心阁阁落鸽鸽飞阁未飞。

《诗基础知识》(对仗)对仗,是我们汉语言文学特有的用词方法。

这是因为我们的汉字是一字一音,非常适合组成相对的词和句。

不仅我们写格律诗需要对仗,其实,诗、词、曲、赋这类的形式都需要对仗的存在,学习古典诗词,对仗是必须要学好,甚至要精通的。

今天,主要讲一下关于对仗的一些基本知识和相关内容。

我们先理请一下概念。

什么是对仗呢?文学大师王力说:“对仗,就是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,虚词对虚词”,我查了一下资料,上面说“对仗∶[律诗、骈文等] 按照字音的平仄和字义的虚实做成对偶的语句”。

我个人认为,他的这样的定义并不很完整,也有点含糊。

“对仗”,其实是属于诗歌类文学体裁的专用名词,对仗是具有很苛刻的要求。

它不仅要求“词性相同”,还要求“平仄相对”,还要求“结构一致”,还要求“避免重复”,符合这样的要求,才能称之为“对仗”。

严格的讲还有“六相”一说(这我会在后面具体介绍)。

我们还知道一个词叫“对偶”,很多人很多书甚至一些词典都把“对偶”和“对仗”等同了起来,其实,这二者是有区别的,虽然它们很象。

正确清晰地理顺二者的概念,对我们今后的学习和运用是有帮助的。

“对偶”是什么?对偶就是一种修辞方法,也称为一种修辞格。

“对偶”的定义是---成对使用的两个文句“字数相等,结构、词性大体相同,意思相关。

”采用的是一种对称的语言方式,表达形式和内容上的相互映衬的效果。

对偶一般表现的是词或词组的形式,很短小。

对偶跟对仗,这二者,一个是修辞格,一个是写作手段,是运用在不同的文体当中的,在古代的散文中也常常用到对偶的。

格律诗本身的关于对偶方面的要求很严格也很特殊,所以,在格律诗的语言中,不能说是“对偶”,而单独称之为“对仗”。

在前面介绍格律诗格律的时候,介绍过,律诗的中间两联要求使用“对仗”的形式。

律诗(七律、五律)的起联和尾联可以不用对仗,中间两联一般是要求必须要对仗的。

律诗的美学特点是工稳、典雅、精练,其实更多的是通过这种“对仗”的形式来表现出来的。

对联知识—对仗中的双声叠韵双声叠韵是汉语的一种声韵现象。

在中恰当地使用双声叠韵会增强联语的音乐美。

王力先生认为;“古人还利用这样的连绵字来加强诗歌的音乐性。

”他又说:“双声叠韵也是一种回环的美,这种形式美在对仗中才能显示出来。

”什么是双声?什么是叠韵?一般说法是:两个字的古声母相同是双声;两个字的古韵母相同是叠韵。

这里说的是古声母和古韵母,那么我们现在怎么办?笔者认为,我们应以普通话为依据,以汉语拼音方案的声母、韵母为标准。

因为人类语言是发展的,现在再让人们去掌握古声母和古韵母是困难的,那是语言学家们的研究范畴了。

汉语拼音方案为我们确定双声叠韵提供了极大的方便和正确的依据。

根据汉语拼音方案的声母、韵母,确定双声比较简单,两个字的声母相同就行了,可是确定叠韵就比较复杂一些。

一个字的韵母有的是单韵母,有的是复韵母,单韵母只是一个单元音(a、i、e、o、u、ü),复韵母除主要元音(韵腹)外,或有韵头,或有韵尾,或既有韵头又有韵尾。

所谓韵头,指主要元音前面的另一个元音,在现代汉语中,可作韵头的有i、u、ü三个。

所谓韵尾,指主要元音后面的音素成分,在现代汉语中,只有i、u、n、ng四个韵尾。

构成叠韵的条件是:一、单韵母(单元音)必须相同。

如睥睨bini、呜呼wuhu。

二、复韵母的主要元音(韵腹)有的相同,有的相近,但韵尾必须相同。

如酩酊mingding,蹒跚panshan,苁蓉congrong,它们的韵尾相同,韵腹也相同;又如峥嵘zhengrongl、玲珑linglong、呻吟shenyin,它们的韵尾相同,但韵腹不同,只是相近。

三、复韵母的韵头(介音)对叠韵无关。

如袈裟jiasha、逍遥xiaoyao、辗转zhanzhuan、潺湲chanyuan,它们是一个有韵头,一个没韵头。

又如缱绻qianquan,两个字的韵母都有韵头,但韵头不同。

四、同一韵部的韵母都可构成叠韵。

以现代新的诗韵为例,麻部字的韵母有a、ia、ua三种,它们的主要元音都是a,而韵头i、u对叠韵无影响。

对联知识——对联的音律与平仄从先秦的对偶句发展到汉、南北朝时期的赋、骈俪,文人们逐渐感觉到音律在赋、骈文中的神奇作用,人们开始对对偶声律注重考究。

后来,沈约、刘勰声律说的出现和传播则是日益走向成熟的催化刑。

沈德潜认为:“诗以声为用者也,其微妙在抑扬抗坠之间。

”刘勰在《文心雕龙·声律》中说:“凡声有飞沈,响有双叠。

双声隔字而每舛,叠韵杂句而必睽。

沉则响发而断,飞则声飏不还。

并辘轳交往,逆鳞相比,迂其际会,则往蹇来连。

”刘勰对音律说得比较清楚生动,他主张飞沉交错运用,即把平仄调配得像井上的辘轳的绳子一下一下,回环往复,像龙鳞有逆有顺,紧密排比,相反相成。

清代钱大昕在其《潜研堂文集》中说沈约等人是“欲令一句之中平侧(仄)相间耳”。

沈约说:“十字之内,颠倒相配”。

这些论述.为后来的对联理论奠定了基础。

在对联中,平仄律犹如它的双腿,一平一仄,就像人左右脚走路一样,要保持平衡才好,平仄律是从文学音律的角度对汉字声调的分类。

古汉语将汉字分为平、上、去、人四个声调。

平,所指的就是古汉语中的平声;仄,所指的是古汉语中的上、去、入声,因为按照四声原理,入声字与平声字的音频相差甚微,而平声的谐乐范围都在入声的谐乐范围之内,所以,到了元代以后,在北方入声逐渐消失,化入现在的二声和四声之中,平声又分出阴平和阳平两大类,后逐渐衍化成近代的阴平、阳平、上声、去声四个声调,人们将它称为新四声,凡声调为阴平、阳平(指标准拼音一、二声)的称为平声,凡声调为上、去声(即标准拼音三、四声)的称为仄声。

“击、说、积、极、习”在古汉语中均属入声字,虽然现在已入阴平、阳平之中,但论及平仄时,仍应属仄声。

入声字的特点是读起来有短、促、急、收、藏的感觉(现在我国江南的一些地方,如闽南方言,仍保持着这种发音方式,他们对入声字并不难辩认)。

利用不同声调的意态,交错排列成句,就形成平仄律。

将这种平仄律应用于不同的文学体裁之中,就使文学作品有了抑扬顿挫的音乐感。

对仗的种类:后人于对偶之名目,愈析愈详,愈分愈细,日人遍照金刚于其【文镜秘府论】一书中,掇集唐人不同之对仗名目,共分二十九种之多。

而近人张正体先生于【诗学】一书则分对仗为“平头对、合璧对、垂珠对、拱璧对、隔句对、联璧对、互成对、实字对、虚字对、流水对、双声对、叠韵对、交股对、浑括对、假借对、同类对、巧变对、无情对、问答对、双声叠韵对”等二十种。

但简要说来,主要是四种:1、工对凡同类的词相对,叫做工对。

名词既然分为若干小类,同一小类的词相对,更是工对。

有些名词虽不同小类,但是在语言中经常平列,如天地、诗酒、花鸟等,也算工对。

反义词也算工对。

例如李白《塞下曲》的“晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍”,就是工对。

句中自对而又两句相对,算是工对。

像杜甫诗中的“国破山河在,城春草木深”,山与河是地理,草与木是植物,对得已经工整了,于是地理对植物也算工整了。

在一个对联中,只要多数字对得工整,就是工对。

2、宽对宽对是相对于工对来说的,它是一种不很工整的对仗,一般只要句型相同、词的词性相同,即可构成对仗。

在工对来说,词性方面,应当是天文对天文,地理对天文,颜色对颜色,如果是宽对,天文对时令,地理对宫室,颜色对方位,或者更宽一点,名词对名词,动词对动词,形容词对形容词等,这就是宽对,不象工对那么讲究。

如果再更宽一点,那就是半对半不对了。

陈子昂的“匈奴犹未灭,魏绛复从戎”,“三十一年还旧国,落花时节读华章”都是这种情形。

4,流水对对仗,一般是平行的两句话,它们各有独立性。

但是,也有一种对仗是一句话分成两句话,其实十个字或十四个字只是一个整体,出句独立起来没有意义,至少是意义不全。

这叫流水对。

如“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”。

葛立方【韵语阳秋】云:“梅圣俞五字律诗,于对联中,十字做一意处甚多。

如【碧澜亭】诗云:'危楼喧晚鼓,惊鹭起寒汀’……诗家谓之'十字格’”。

所以流水对也叫十字格。

(三)失对上下联全体或部分完全不符合对仗规则的,即为“失对”。

连绵词大全连绵词是“联绵词”、“连绵字”的别称。

双音节语素的一种。

连绵词是由两个音节联缀成义而不能分割的词,它有两个字,只有一个语素。

这两个字有的是声母相同,如“慷慨”;有的是韵部相同,如“窈窕”;有的是同音重复,如“孜孜”;还有的两个音节没有什么关系,如“嘀咕”。

前三种连绵词的存在加强了汉语的音乐性。

连绵词不能拆开使用,很少的因修辞需要而分开(如“天翻地覆慨而慷”)、也不能拆开来解释。

连绵词不能就字面来进行解释,如“仿佛”不能解释为“模仿佛爷”。

此外,双声词语其中一字可独立成义,另一字不能独立成义,也归入连绵词行列,因为这些词也只能是一个语素。

如“寂寞”,“寂”可独立成义,“寞”不行,所以“寂寞”也算是连绵词。

联绵词还指两个音节连缀成义而不能拆开来讲的词。

包括在单纯词中,它包含了双声的,如“仿佛”、“伶俐”等,也有叠韵的。

连绵词有以下三种类型:1、双声词。

双声词指两个音节的声母相同的连绵词。

如:“伶(ling)俐(li)”,“蹊(qi)跷(qiao)”。

2、叠韵词。

叠韵词指两个音节的韵母相同的连绵词。

如:“骆(luo)驼(tuo)”,“徘(pai)徊(huai)”。

3、非双声叠韵词。

非双声叠韵词指既非双声又非叠韵的连绵词。

例如:【植物类】:蘑菇、蘼芜、芎藭、荼蘼(酴醾)、蒺藜、蔓菁(芜菁)、茉莉、芙蓉、芙蕖、芫荽、蒹葭、萑苇、唐棣、枇杷、葫芦、橄榄、葡萄、苜蓿、石榴、柠檬、菝葜、蔷薇、玫瑰、芍药、咖啡、薜荔、菥蓂、荸荠、芣苜、栝楼、枸橘、苤蓝(薜蓝、苴蓝)、莙荙、葶苈、莱菔、莴苣、苣荬、刍荛、荜菝、芘芣、筼筜、莳萝、桫椤、萆薢、萝艻(萝)、菖蒲、芭蕉、茼蒿(蓬蒿)、菠萝、蘡薁、蓇葖、茱萸、莪蒿、茯苓、莪术、苁蓉、菡萏、茖葱、茑萝、画眉、茺蔚、茳芏、蒲葵、薄荷、莨菪、葭莩、蘅芜、薏苡、薯蓣、蓁艽、鲯鳅、梧桐、珙桐、梐枑、桄榔、枸杞、枸橼、牡丹、豆蔻、蘼芜、芣苢、芙蕖、林檎、杜鹃、杜若、茹蕙、荃蕙、箟簬。

双声叠韵双声与叠韵“双声”、“叠韵”的名称起于晋宋之际。

姚秦时鸠摩罗什所译《涅槃经》“悉昙章”就有“双声”、“叠韵”的名称。

到宋齐以后,文人学士对双声叠韵已经矢口可辨。

《南史·谢庄传》说:王玄谟问庄何者为双声,何者为叠韵。

答曰:“玄护为双声,碻厫为叠韵。

“王玄谟曾与垣护之一征魏(公元450),败于碻磝,所以谢庄“玄”、“护”二字和“碻厫”地名以为讥笑。

随口应对,毫无拘碍,足见他辨析声韵非常娴熟。

“双声语”又称“体语”。

梵文“悉昙章”称声母(即辅音)为“体文”,“体语”的名称即由“体文”而来。

如《北史·徐之才传》说之才“尤好体语。

公私言聚,多相嘲戏”。

唐封演《封氏闻见记》说梁财颙“好为体语,因此切字皆有纽,纽有平上去入之异”。

所谓“纽”即同一声母,“纽有平上去入”就是同纽的四声字,如“真轸震质”“章掌障灼”,四声不同,而声母相同,因此后代也称声母为“声纽”。

把声母相同的字组成一句话,就是“体语”。

双声和叠韵的道理很简单,宋齐以后文贵骈俪,辞尚华靡,在声音上也特别注意属对。

上句用双声字,下一句往往用叠韵字相对,诗歌中最为突出。

到了唐代,近体律诗形成,一联之内,双声对双声,叠韵对叠韵。

调高律谐,务求精细。

我们可以举杜甫诗为例:《野人送朱樱》:西蜀樱桃也自红,野人相赠满筠笼。

数回细写..愁仍破,万颗匀圆讶许同。

忆昨赐霑门下省,退.朝擎出大明宫。

金盘玉筯无消息,此日尝新任转蓬。

《咏怀古迹之四》:蜀主窥吴幸三峡,崩年亦在永安宫。

翠华想像..空山里,玉殿虚无野寺中。

古庙杉松巢水鹤,岁时伏腊走村翁。

武侯祠屋长邻近,一体君臣祭祀同。

《惠义寺园送辛员外》:双峰寂寂春台,万竹青青送客杯。

细草留连..侵坐软,残花怅望近人开。

同舟昨日何由得,并马今朝未拟回。

直到緜州始分手,江边树里共谁来。

《咏怀古迹之二》:摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师。

怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。

江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。

【诗心雅韵】诗词对仗32法运用对仗,是诗词写作的一项基本要求。

今天,我们就来讨论一下关于对仗的知识点:律诗的结构一首律诗,通常有八句。

这八句的结构是怎样的呢?《红楼梦》第四十八回讲到林黛玉教香菱写诗,她说:“不过是起承转合。

当中承转,是两副对子”。

起承转合,是一首诗’的布局结构。

两副对子,就是两联对仗。

起承转合,也有人叫起承转结。

起,指的是首联,它是起始,要求平直。

承,是指颌联,承接上文,承上启下,要求有重量,有分量。

转,指颈联,要求有转折感,有变化。

合或者叫“结”,是指尾联,要体现结尾性,要求含蓄而意味深长,从前有的诗评家,特别注重和强调这个起承转合。

其实这种起承转合式,只是律诗的一种结构,也许是一种比较好的结构,但不是唯一的。

每首诗的内容都不一样,还是应当坚持内容与形式的统一,结构既要合理,也需要多样化。

律诗结构的另一要求,就是中间要有两副对子。

也就是说,颔联和颈联要用对仗。

对仗的基本含义所谓对仗,就是每一联的出句和对句之间,除了按照平仄格式使之平仄相对之外,对应词的词性还必须相同,即:名词对名词,动词对动词,形容词对形容词(在对仗中,形容词常与动词作一类而对用),副词对副词,虚词对虚词。

举例:送友人入蜀李白见说蚕丛路,崎岖不易行。

山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈,春流绕蜀城。

升沉应已定,不必问君平。

这首诗的中间两联,都是对仗。

领联中:“山”和“云”是名词对名词:“从”和“傍”是副词对副词:“人面”和“马头”,是名词性词组对名词性词组:“起”和“生”是动词对动词。

颈联中:“芳树”和“春流”,是名词性词组相对:“笼”和“绕”,是动词相对;“秦栈”和“蜀城”也是名词性词组相对,而且“秦”和“蜀”都是古国名,是地域标志,对得很好。

对仗在一首诗中的位置绝句不要求用对仗。

用对仗当然也可以,但不是必须的。

五律和七律,都要用对仗。

对仗的位置,正例是在中间两联即领联和颈联。

一般的律诗,都是这样。

初学写诗的,应坚持这种形式。

中国传统诗歌的对仗技巧雅石☆对仗,是中国语言文学中特有的一种艺术表现形式,运用十分广泛。

特别是创作传统体裁诗歌的文学爱好者,必须学会使用对仗。

什么叫对仗呢?简而言之:就是把字数相等、意思相对(或相反)、结构相同(或相近)的两个句子对称地排列在一起,使两句之间从形式上相互映衬、从内容上相互补充。

对仗不仅仅运用于传统诗歌,而且还运用于对联、辞赋、散文、现代诗歌、歌曲唱词、戏曲唱词等。

因此,文学工作者和文学爱好者学习对仗知识,对于文学创作和文学欣赏都大有益处。

一、对仗的起源对称之美是一种大自然的现象,天地对称、日月对称、东西对称、昼夜对称、寒暑对称、阴晴对称……等等,涵盖了天地万事万物之变。

就拿人体来说,有双手对称、双耳对称、双眼对称……等等。

中国古人将这些现象演化为文字形式来抒发情感、表达意愿,可谓是一种伟大的创举。

对仗,从美学角度上讲就是一种类比之美和对比之美。

对仗以文学艺术形式出现应该在两千多年以前,最早的诗集《诗经》和后来的《楚辞》中就已经有了对仗的雏型。

例1.古代诗歌的对仗①《诗经》〈小雅·采薇〉中的四句:昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。

②《楚辞》中的《九歌(屈原)》有两句:与天地兮同寿,与日月兮齐光。

到了汉代赋文兴起,骈体文中运用对偶句式逐渐多了起来。

魏晋以后,骈偶之风盛行,文人诗歌中运用对仗的越来越多。

随唐时期在律诗形成过程中,诗歌中对仗的形式发展演变成为几种规范,唐代把对仗作为五律、七律、长律(五言七言)的一种固定表现形式。

宋代格律词中也有要求必须对仗的句子。

二、对仗的要求对仗的基本要求有:字数相等、结构对称、字面相对、词性一致、声调(平仄)相对、避免同字,其中古体诗歌不要求声调相对。

分述如下:㈠字数相等:相对两个句子字的数量相同,如:四字对四字、五字对五字、六字对六字、七字对七字等(见例2)。

㈡结构对称:传统诗歌句子结构是由词组构成,相对仗两个句子的词组结构相同,单字词对单字词、双字词对双字词,就是结构对称。

双声叠韵联绵词的名词解释双声叠韵联绵词是指一种汉字词语形式,它以双音节的声韵呼应为特点,在表达时具有一定的韵律美和韵味。

这种词语常见于古代文学作品中,传承了中国古代文化的瑰宝。

双声叠韵联绵词的构成方式是将两个相同或相似的声韵组合在一起,形成一个词语。

这样的构造方式使得这些词语在语音上更加优美,使人产生一种音乐般的美感。

例如,蓬莱,红霞,桃花等等都是双声叠韵联绵词的典型例子。

这种双声叠韵联绵词的方式来源于中国古代文人的文化追求和审美观念。

在古代文人眼中,语言是一种艺术,可以通过声音的优美来表达内心的情感和审美追求。

因此,他们常常运用形声、叠韵等修辞手法,创造出了丰富多样的词语,双声叠韵联绵词便是其中之一。

双声叠韵联绵词在文学创作中具有独特的魅力。

它的音韵韵律给人一种诗意的感觉,增强了作品的韵味和美感。

在诗歌创作中特别常见双声叠韵联绵词的应用,这样的词语可以在诗句中形成对仗和韵律感,使整首诗更加和谐、优美。

双声叠韵联绵词的运用在不少古代诗人的作品中能够见到,如苏轼的《水调歌头》中的“明月几时有,把酒问青天”,双声叠韵联绵词的运用使这首词更加动人。

除了诗歌创作中,双声叠韵联绵词也常在散文、小说等文体中登场。

这些词语赋予作品独特的音乐美感,使作品更加生动有趣。

它们常用来形容美景、美食、美人等,赋予作品更加丰富的意象和情感。

如《红楼梦》中的“荷叶泽泽,料峭电薄”,通过纯熟运用双声叠韵联绵词,使得意象更加生动、鲜明。

双声叠韵联绵词的运用不仅仅是表达个体的审美情趣,也反映了中国古代文人尊重和追求语言的美感。

这种词语形式是中华文化的瑰宝之一,代表了中国古代文人的才情和智慧。

虽然如今的现代汉语中,这种双声叠韵联绵词的运用比较少见,但它在古代文学作品中的地位依然无可替代。

虽然现代科技发展迅猛,文化形态也在不断变化,但我们仍应当珍视并传承这种传统的文化形式,以充分展示中国古代文化的博大精深。

总之,双声叠韵联绵词是一种以双音节的声韵呼应为特点的汉字词语形式。

诗词曲中的各种对仗唐诗、宋词和元曲中常遇见的对仗类格和名词的解释,并附有例句,共有:正名对、双拟对、连珠对(连绵对)、双声对、叠韵对、同类对、异类对、借对、掉字对、自成对、交股对、实字对、虚字句对、流水对、倒装对、逆挽对、错综对、意对、邻对、扇面对(隔句对)、衬豆对、鼎足对、连璧对、联珠对、叠句对、叠字对、鸾凤和鸣对、回文对、工对、宽对、正对、反对、合掌对计三十三种。

对仗是作诗填词的基础,是应当认真学习的。

有博友曾说,对仗就简单分为正对、反对和流水对不就行了,没必要搞那么复杂。

这话有一定道理但不全面。

唐诗、宋词和元曲中有各种类型的对仗,如果对对仗各的种类格或是名词含义所知甚少,不但自己练习、运用会受到局限,恐怕也难理解、欣赏唐诗、宋词、元曲中对仗的精妙之处。

关于对仗的讲究,古人总结出许多类格。

《文心雕龙》说对仗有四种对,即言对、事对、正对、反对。

《诗苑类格》说:“唐上官游韶谓诗有六对。

一曰正名对,天地日月是也;二曰同类对,花叶草茅是也;三曰连珠对,萧萧赫赫是也;四曰双声对,黄槐绿柳是也;五曰叠韵对,彷徨放旷是也;六曰双拟对,春树秋池是也”。

后来,这种对仗类格日渐增加,《文镜秘府论》综合元兢《髓脑》的六种对,皎然《诗议》的八种对及崔氏《唐朝新定诗格》的三种对,合而为二十九种对。

前人所流传下来的各种对仗类格,有的是属讲究如何字面对仗的;有的是属于琢磨句式对仗的,为便于理解,将它们分为“用字对仗法”与“琢句对仗法”,现将其中18种类格整理、删减如下:一、用字对仗法1、正名对,又名的名对、名正对正名对的特点在于“正”。

凡作对联,正正相对。

上句安天,下句安地;上句安山,下句安谷;上句安东,下句安西;上句安南,下句安北。

像这样的对仗称为正名对。

初学对联,宜用正名对。

如:东圃青梅发,西园绿草开。

上联中的“东”与“西”。

“园”与“圃”、“青”与“绿”、“梅”与“草”、“开”与“发”都是正名对。

2、双拟对所谓双拟对是在上下两联中,以一物比拟另一物,即“比、兴”的“比”。

诗词对仗从对仗的形式变化而言有12种:1、同类对:以同类的字、词成对。

送酒东南去,迎琴西北来。

——《文镜秘府论汇校汇考》朝登剑阁云随马,夜渡巴江水洗兵。

——岑参优点:整饬、工丽、庄重缺点:容易流于板滞,或犯合掌2、异类对:仅仅以字性的虚实成对,而字义并非同类,甚至全不相关。

风织池间树,虫穿叶上文。

——上官仪万里秋风吹绵水,谁家别泪湿罗衣?——杜甫优点:灵活,艺术表现上富有变化;有意为之也能写得极其工致。

缺点:不如同类对均衡、平整3、当句对:即句中对,在一句中自对。

四年三月半,新笋晚花时。

——元稹三春月照千山路,十日花开一夜风。

——翁飞卿优点:当句对因其上下成偶,左右逢源,一色两耀,特别精巧,而长于形容,宜与渲染。

4、隔句对:第一句与第三句对,第二句与第四句对。

相思复相忆,夜夜泪沾衣;空叹复空泣,朝朝君未归。

——上官仪去年花下流连饮,暖日夭桃莺乱啼。

今日江边容易别,淡烟衰草马频嘶。

——梅尧臣5、双拟对:对联中每句有两字重出。

可闻不可见,能重复能轻。

——何逊今日心情如往日,秋风气味似春风。

——白居易优点:能增跌宕之致6、叠字对:在句中用两字相叠的一个词树树皆秋色,山山唯落晖。

——王绩双峰寂寂对春台,万竹青青送客杯。

——杜甫7、双声对:对中句子,有两字发声相同。

美名人不及,佳句法如何》——杜甫数回细写愁乃破,万颗匀圆冴许同。

——杜甫8、叠韵对:对中句子,有两字收韵相同。

君赴燕然戍,妾坐逍遥楼。

——《文镜秘府论汇校汇考》疏云雨滴沥,薄雾树朦胧。

——《文镜秘府论汇校汇考》9、流水对:上下两句意思不是并列的的,而是彼此独立的,语气一贯,犹水之顺流而下。

羞将新白发,却对旧青山。

——于武陵岂有文章惊海内?漫劳车马驻江干。

——杜甫10、回文对:颠倒回复,多数都是句中个别字。

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。

——刘希夷今人不见古时月,今月何曾照古人。

——李白11、假借对:本来不成对因借用而显得字面较工的对仗。

借字对竹叶与人既无分,菊花从此不须开。

对联知识—对仗中的双声叠韵

中恰当地使用双声叠韵会增强联语的音乐美。

王力先生认为;“古人还利用这样的连绵字来加强诗歌的音乐性。

”他又说:“双声叠韵也是一种回环的美,这种形式美在对仗中才能显示出来。

”什么是双声?什么是叠韵?一般说法是:两个字的古声母相同是双声;两个字的古韵母相同是叠韵。

这里说的是古声母和古韵母,那么我们现在怎么办?笔者认为,我们应以普通话为依据,以汉语拼音方案的声母、韵母为标准。

因为人类语言是发展的,现在再让人们去掌握古声母和古韵母是困难的,那是语言学家们的研究范畴了。

汉语拼音方案为我们确定双声叠韵提供了极大的方便和正确的依据。

根据汉语拼音方案的声母、韵母,确定双声比较简单,两个字的声母相同就行了,可是确定叠韵就比较复杂一些。

一个字的韵母有的是单韵母,有的是复韵母,单韵母只是一个单元音(a、i、e、o、u、ü),复韵母除主要元音(韵腹)外,或有韵头,或有韵尾,或既有韵头又有韵尾。

所谓韵头,指主要元音前面的另一个元音,在现代汉语中,可作韵头的有i、u、ü三个。

所谓韵尾,指主要元音后面的音素成分,在现代汉语中,只有i、u、n、ng四个韵尾。

构成叠韵的条件是:一、单韵母(单元音)必须相同。

如睥睨bini、呜呼wuhu。

二、复韵母的主要元音(韵腹)有的相同,有的相近,但韵尾必须相同。

如酩酊mingding,蹒跚panshan,苁蓉congrong,它们的韵尾相同,韵

腹也相同;又如峥嵘zhengrongl、玲珑linglong、呻吟shenyin,它们的韵尾相同,但韵腹不同,只是相近。

三、复韵母的韵头(介音)对叠韵无关。

如袈裟jiasha、逍遥xiaoyao、辗转zhanzhuan、潺湲chanyuan,它们是一个有韵头,一个没韵头。

又如缱绻qianquan,两个字的韵母都有韵头,但韵头不同。

四、同一韵部的韵母都可构成叠韵。

以现代新的诗韵为例,麻部字的韵母有a、ia、ua三种,它们的主要元音都是a,而韵头i、u对叠韵无影响。

唐部字的韵母有ang、iang、uang三种,它们的韵尾韵腹都相同,而韵头i、u对叠韵无影响。

寒韵字的韵母有an、ian、uan、üan四种,它们的主要元音a和韵尾n都相同,而韵头i、u、ü对叠韵无影响。

有的两个字虽不属于同一韵部,但也可构成叠韵,如庚韵字的韵母为eng、ing,东韵字的韵母为ong、iong,有的叠韵字分别在这两个韵部,如玲珑,玲ling属庚部,珑long属东部,这是庚、东两韵的韵尾相同,是邻韵,在十三辙里是“中东”,现在作诗庚、东两韵可以通押。

五、声调对叠韵不无关系,只有阴平和阳平之间可以构成叠韵外,其他声调之间都不能构成叠韵。

如薏苡yiyi,两个字的声母韵母都相同,只是声调不同,因此它只是双声,不是叠韵。

汉语双音词分合成词与单纯词。

单纯词又叫连绵词,古时叫连绵字。

连绵词的两个字是一个词素,两个字紧密地结合在一起,表示一种意义,它既不能拆开理解,也不能拆开使用,如果硬把它拆开,那么拆开后的两个字,都不是完整的词,也就是说不能表达一定的意义,如鸳鸯、徘徊。

有的连绵词拆开后虽然还可以各自成词,但表达的意思都和原

意大不相同,甚至毫不相干,如参差、烂漫。

连绵词分双声连绵词、叠韵连绵词、非双声叠韵连绵词和叠音四种。

合成词是由两个词素构成,由两个实词素构成的双音词有五种结构:即主谓、动宾、联合、偏正、补充。

在各种结构中都存在双声叠韵现象,而联合结构中特别多,尤其在音近义通的同义词中全是双声叠韵,否则就构不成“音近”这个条件。

例如:丰富fengfu、美妙meimiao、探讨tantao。

合成词中的双声叠韵可以说取之不尽,用之不竭。

如果从严要求,对仗中应是连绵词对连绵词,合成词对合成词,这是其一,其二是双声叠韵对双声叠韵,非双声叠韵对非双声叠韵。

因为连绵词不论音乐美或词义美都比合成词胜出一筹,而双声叠韵在音韵美方面又是非双声叠韵无法与之比拟的。

试想一副对联,其中一联有双声叠韵的连绵词,另一联在相应的位置上则是非双声叠韵的合成词,这样的对联,看起来,一定会给人们一种不和谐的感觉,显示不出双声叠韵那种回环美来。

如果从宽要求,不仅连绵词可以对合成词,而且双声叠韵可以对非双声叠韵,不过就谈不到美不美了。

下边分别选些例子:。