世界名画《呐喊》赏析

- 格式:pdf

- 大小:152.02 KB

- 文档页数:2

蒙克《呐喊》之我见《呐喊》是著名的挪威艺术家爱德华·蒙克的代表作之一,它以其独特的艺术风格和强烈的情感表达,深深地打动了观众。

我对这幅作品也有自己的理解和感受。

我对《呐喊》的印象最深刻的就是它展现出的强烈的情绪。

画中的人物站在一片荒凉的景色中,看起来非常孤独和痛苦。

他的身体扭曲,嘴巴大张,仿佛在发出无声的呐喊。

这种情绪强烈地冲击着观众的心灵,让人不禁产生共鸣。

我觉得《呐喊》在色彩运用上也非常出色。

整幅画以暗淡的色调为主,给人一种压抑和悲伤的感觉。

画中的天空是橙色的,仿佛正在燃烧一样,给人一种不安和恐惧的感觉。

这些色彩的运用使得整幅画更加有力地表达出作者内心的情感。

我认为《呐喊》所表达的主题是人类存在的孤独和痛苦。

画中的人物被置于一个荒凉的环境中,没有其他人的存在,显得非常孤单。

他的脸上表现出的痛苦和绝望也让人感受到人类内心深处的困惑和苦闷。

这种主题的表达引起了观众们对自身存在意义的思考,使人不禁思考人生的意义和价值。

我觉得《呐喊》给我带来了对艺术的新认识。

通过这幅作品,我明白了艺术不仅仅是美的追求,也是对人类内心真实感受的表达。

它可以通过画笔和色彩,传达作者对世界和人生的理解和思考。

这种以艺术形式来表达情感和思想的方式深深地吸引了我,让我对艺术有了更深入的理解和欣赏。

《呐喊》是一幅令人难以忘怀的艺术作品,它通过强烈的情绪、独特的色彩运用和深刻的主题表达,给观众带来了强烈的震撼和思考。

这幅作品使我对艺术有了新的认识,也让我更加热爱和欣赏艺术。

蒙克以其独特的艺术风格和情感表达,成为了艺术史上不可忽视的重要艺术家。

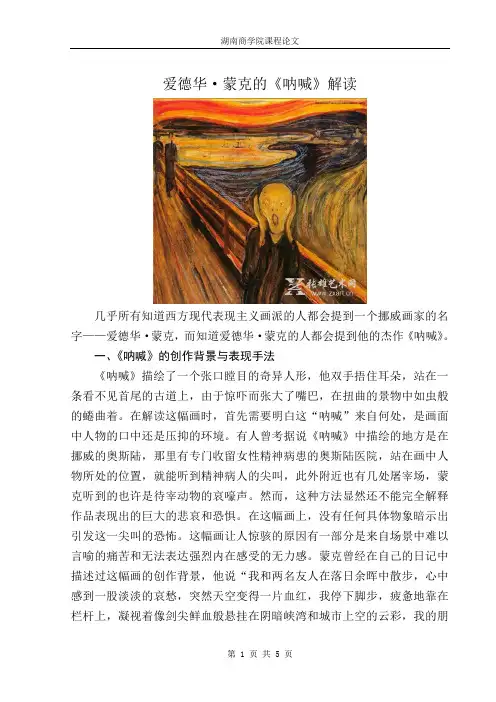

梵高《呐喊》赏析1000因为大部分人以为《呐喊》是梵高所创作的作品。

其实并非如此,第一批比梵高更深入的探索“表现主义漫画”的艺术家—爱德华•蒙克(1863-1944)《呐喊》的另一个名字《尖叫》这幅画就是蒙克所创作,这幅画原始一共拥有四个版本,原始的样子是用石板印刷创作而成的。

之后的版本都是以色彩布局整个画面。

呐喊油画是一幅具有很高艺术价值与鉴赏价值的表现主义绘画作品,直到今天这幅呐喊油画仍是艺术领域中的艺术瑰宝,呐喊油画如今的价格已经不能用金钱衡量了。

那么,你对呐喊油画鉴赏过了吗?你对呐喊油画作品欣赏过吗?《呐喊》画作,以讴歌“生命、爱情和死亡”为主题,采用象征和隐喻的手法,揭示了人类“世纪末”的忧虑与恐惧。

在该幅画作上,没有任何具体物象暗示出引发这一尖叫的恐怖。

画面中央的形象使人毛骨悚然。

他似乎正从人们身边走过,将要转向那伸向远处的栏杆。

他捂着耳朵,几乎听不见那两个远去的行人的脚步声,也看不见远方的两只小船和教堂的尖塔;否则,那紧紧缠绕他的整个孤独,或许能稍稍地得以削减。

这一完全与现实隔离了的孤独者,似已被他自己内心深处极度的恐惧彻底征服。

这一形象被高度地夸张了,那变形和扭曲的尖叫的面孔,完全是漫画式的。

那圆睁的双眼和凹陷的脸颊,使人想到了与死亡相联系的骷髅。

这简直就是一个尖叫的鬼魂。

蒙克把极端的孤独和绝望之情,艺术地呈现于人们面前,有声有色,天人合一。

“天空犹如滚动着的血与火,令人震惊和恐怖”,似乎整个天空都在流血、燃烧,目守苍穹,潸然泪下。

该幅画作,成功地表达了蒙克自身的体验和他所承受生活中的痛苦与磨难,以致对时代的一些敌意,对自我内在的软弱与现代社会理性、科学取向不相匹配的抗争,表达了他的绝望与舒缓之道。

该作品中的人物,有一个特殊的寄托,表现一种特定心理和思维状态,所以作者创造的人物,不是现实的原貌。

“蒙克描写现实中那种充满了情感内涵的、富有鲜活生命力的状态。

”为了达到这个目的,蒙克尽心竭力地构思、分析推敲,追求作品的表现特色。

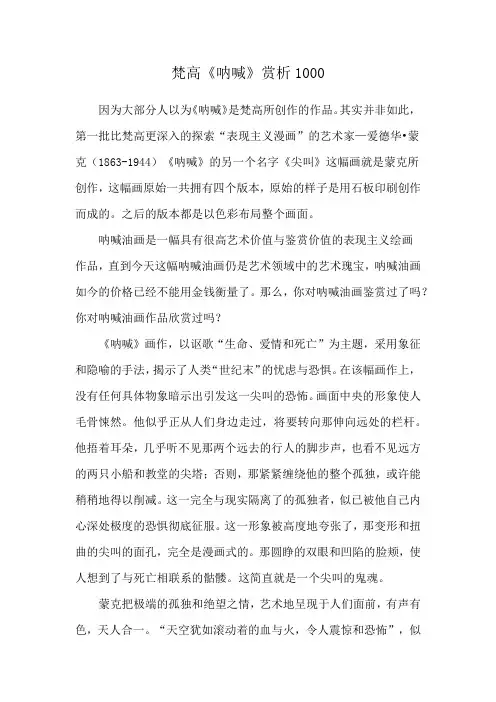

爱德华·蒙克的《呐喊》解读几乎所有知道西方现代表现主义画派的人都会提到一个挪威画家的名字——爱德华·蒙克,而知道爱德华·蒙克的人都会提到他的杰作《呐喊》。

一、《呐喊》的创作背景与表现手法《呐喊》描绘了一个张口瞠目的奇异人形,他双手捂住耳朵,站在一条看不见首尾的古道上,由于惊吓而张大了嘴巴,在扭曲的景物中如虫般的蜷曲着。

在解读这幅画时,首先需要明白这“呐喊”来自何处,是画面中人物的口中还是压抑的环境。

有人曾考据说《呐喊》中描绘的地方是在挪威的奥斯陆,那里有专门收留女性精神病患的奥斯陆医院,站在画中人物所处的位置,就能听到精神病人的尖叫,此外附近也有几处屠宰场,蒙克听到的也许是待宰动物的哀嚎声。

然而,这种方法显然还不能完全解释作品表现出的巨大的悲哀和恐惧。

在这幅画上,没有任何具体物象暗示出引发这一尖叫的恐怖。

这幅画让人惊骇的原因有一部分是来自场景中难以言喻的痛苦和无法表达强烈内在感受的无力感。

蒙克曾经在自己的日记中描述过这幅画的创作背景,他说“我和两名友人在落日余晖中散步,心中感到一股淡淡的哀愁,突然天空变得一片血红,我停下脚步,疲惫地靠在栏杆上,凝视着像剑尖鲜血般悬挂在阴暗峡湾和城市上空的云彩,我的朋友已经走了,我全身颤抖的站在原处,仿佛听到一声尖锐的呐喊,划破寂静。

”虽然画中可以看到船只和行人,但却让人有种末世般的苍凉,我们看到的只是一个失去再生能力的世界。

具体来看《呐喊》的表现手法:首先,抽象化的人物直接而且震撼地传达内心深切的绝望。

画面中央的形象使人毛骨悚然,脑袋上毛发全无,脸形像个骷髅,双眼和张着的嘴都大如空洞,身材瘦削嶙峋,衣着不清。

他捂着耳朵,似乎听不见那两个远去的行人的脚步声,也看不见远方的两只小船和教堂的尖塔。

这一完全与现实隔离了的孤独者,已被自己内心深处极度的恐惧彻底征服。

变形和扭曲的尖叫的面孔,圆睁的双眼和凹陷的脸颊,使人想到了与死亡相联系的骷髅。

赏析蒙克的《呐喊》

1. “哇,你们看《呐喊》那画,那扭曲的脸,好像在喊着什么呢!”就像我有时候着急想跟小伙伴说一件重要的事,脸也会涨得通红,嘴巴张得大大的。

2. “哎呀呀,《呐喊》里那背景颜色好怪呀,让人感觉好压抑!”这就像我一个人待在黑黑的房间里会觉得害怕和压抑一样。

3. “嘿,你们说蒙克画《呐喊》的时候在想啥呀?”就像我画画的时候,心里也总是有各种奇奇怪怪的想法呢。

4. “哇塞,《呐喊》这幅画可真让人印象深刻呀!”就像我那次看到超级大的恐龙模型,到现在都忘不了。

5. “哎呀,《呐喊》里的那个人好像很痛苦的样子呢!”就像我生病难受时皱着眉头的样子。

6. “瞧,《呐喊》里那线条,感觉好有力量呀!”就好像我跑步冲刺时用尽全身力气的那种感觉。

7. “哇哦,《呐喊》真的好特别呀!”就如同我发现了一个别人都不知道的秘密地方一样兴奋。

8. “嘿呀,《呐喊》给人的感觉好奇怪呀,但是又很吸引人!”就像那奇怪味道的食物,虽然怪但还是想尝尝。

9. “你们看《呐喊》,是不是感觉心里毛毛的?”就像晚上听到奇怪的声音会让我心里毛毛的。

10. “《呐喊》真的是一幅让人琢磨不透的画呀!”就像我有时候也搞不懂大人的想法一样。

我觉得蒙克的《呐喊》真的很神奇,它用独特的方式表达了一种强烈的情感,让人看了就很难忘记。

它让我知道了艺术可以有很多种不同的表达方式,也让我更加喜欢去欣赏各种画作啦!。

对油画《呐喊》的赏析1890年,他开始着手创作他一生中最重要的系列作品“生命组画”。

这套组画题材范围广泛,以讴歌“生命、爱情和死亡”为基本主题,采用象征和隐喻的手法,揭示了人类“世纪末”的忧虑与恐惧。

蒙克1893年所作的油画《呐喊》,是这套组画中最为强烈和最富刺激性的一幅,也是他重要代表作品之一。

在这幅画上,蒙克以极度夸张的笔法,描绘了一个变了形的尖叫的人物形象,把人类极端的孤独和苦闷,以及那种在无垠宇宙面前的恐惧之情,表现得淋漓尽致。

蒙克自己曾叙述了这幅画的由来:“一天晚上我沿着小路漫步——路的一边是城市,另一边在我的下方是峡湾。

我又累又病,停步朝峡湾那一边眺望——太阳正落山——云被染得红红的,象血一样。

“我感到一声刺耳的尖叫穿过天地间;我仿佛可以听到这一尖叫的声音。

我画下了这幅画——画了那些象真的血一样的云。

——那些色彩在尖叫——这就是‘生命组画’中的这幅《呐喊》。

”在这幅画上,没有任何具体物象暗示出引发这一尖叫的恐怖。

画面中央的形象使人毛骨悚然。

他似乎正从我们身边走过,将要转向那伸向远处的栏杆。

他捂着耳朵,几乎听不见那两个远去的行人的脚步声,也看不见远方的两只小船和教堂的尖塔;否则,那紧紧缠绕他的整个孤独,或许能稍稍地得以削减。

这一完全与现实隔离了的孤独者,似已被他自己内心深处极度的恐惧彻底征服。

这一形象被高度地夸张了,那变形和扭曲的尖叫的面孔,完全是漫画式的。

那圆睁的双眼和凹陷的脸颊,使人想到了与死亡相联系的骷髅。

这简直就是一个尖叫的鬼魂。

“只能是疯子画的”,蒙克在该画的草图上曾这样写道。

在这幅画上,蒙克所用的色彩与自然保持着一定程度的关联。

虽然蓝色的水、棕色的地、绿色的树以及红色的天,都被夸张得富于表现性,但并没有失去其色彩大致的真实性。

全画的色彩是郁闷的:浓重的血红色悬浮在地平线上方,给人以不祥的预感。

它与海面阴暗处的紫色相冲突;这一紫色因伸向远处而愈益显得阴沉。

同样的紫色,重复出现在孤独者的衣服上。

对呐喊的评价

"呐喊"是挪威画家爱德华·姆克的一幅著名绘画作品,被认为是表现主义艺术的代表之一。

这幅画作最初创作于1893年,存在多个版本,包括油画和素描。

以下是对"呐喊"的一些评价和解读:

1.情感表达:"呐喊"以强烈而抽象的形式表达了一种深刻的情感。

画中的人物呈现出一种痛苦、焦虑和孤独的情感,这被认为是

艺术家对自身精神状态的反映。

2.形式主义:作为表现主义的代表作品,"呐喊"突破了传统的形

式和色彩,采用了夸张的线条和鲜明的色彩,以突显情感的强

烈性。

3.象征主义:一些解读认为,画中的场景可能代表了自然界和人

类心灵的一种互动。

背景中的天空和水都具有象征意义,呈现

出一种对自然力量的恐惧和对人类存在的深刻思考。

4.艺术历史影响:"呐喊"被认为是表现主义运动的代表之一,对

20世纪初的艺术产生了深远的影响。

它的独特风格和情感表达

方式为后来的艺术家提供了灵感。

5.心理分析:有些评论家认为,"呐喊"反映了艺术家内心深处的

心理冲突和痛苦。

这样的解读将作品置于心理分析的语境中,

强调了个体情感和精神状态的重要性。

总体而言,"呐喊"是一幅充满力量和深度的绘画作品,其复杂的形式和丰富的象征意义使其成为艺术史上的经典之一。

评价它往往取决

于观者的个人经验、审美背景以及对艺术和心理学的理解。

名画《呐喊》中的人原来不是在呐喊《呐喊》(The Scream)是挪威著名画家爱德华·蒙克的代表作之一,这幅作品以其独特的画风和深刻的内涵而闻名于世。

画中的人物被形象地描绘成一个面容扭曲、双手扶住头部的人,他的眼睛几乎要突出眼眶,嘴巴张得大大的,一副极度恐惧的模样。

整幅画面以鲜艳的色彩和夸张的形式表现,给人一种压抑和令人毛骨悚然的感觉。

但其实,画中的人并不是在呐喊,而是处于一种无声的绝望之中。

爱德华·蒙克在1893年创作了这幅作品,当时他正处于一段情感剧烈波动的时期。

据传,《呐喊》这幅作品的灵感来源于蒙克在一次傍晚散步时所经历的一幕。

他在日记中写道:“我感到一种无穷的悲伤,天空变得血红,我停下来,感觉到无限的尖叫,从自然界的每一个角落传来,我感到自己就像一颗流动的星星,从宇宙中最边缘坠落下来。

”这种深刻的存在危机和孤独感成为了蒙克艺术创作的灵感来源,也通过《呐喊》得以生动地体现出来。

《呐喊》中的人物被描绘成一个面容扭曲的人,他的双手扶住了头部,仿佛要将自己的头颅撕裂开来。

这种表现手法几乎达到了一种极限的痛苦和绝望状态,给人一种难以言喻的恐惧感。

而画面中的天空更是以激烈的鲜艳色彩绘制,使得整幅画面更加扭曲和扑朔迷离。

这种对色彩和形式的夸张处理,使得这幅作品更加凸显出蒙克内心深处的痛苦和无力感。

这种痛苦和绝望并不仅仅是来自外部的压力和困境,更多的是源自蒙克内心深处的痛苦。

他的个人生活经历和家庭背景使得他饱受情感上的折磨,这种内心的痛苦和孤独感贯穿于他的艺术创作之中,也成为了他作品中最为深刻的主题之一。

一个重要的细节是,画中的人物并没有发出声音,他只是默默地承受着内心的痛苦和绝望。

这种无声的尖叫更加说明了这种内心的孤独和痛苦是无法言说的,也无法得到释放,正如蒙克在日记中所说的,“我感到自己就像一颗流动的星星,从宇宙中最边缘坠落下来。

”这种内心的流离失所和孤独感使得蒙克的艺术创作中充满了深刻的痛苦和绝望。

呐喊名画观后感

《呐喊》是艺术大师梵高的代表作之一,也是现代艺术发展史上的重要里程碑。

以鲜明的色彩和夸张的形象风格,表达了作者对当时社会现实的不满与呼唤。

《呐喊》是一个充满压抑和痛苦的形象,画中的人物被巨大的压力和痛苦所笼罩,他们的嘴张得大大的,仿佛在尖叫,但却发不出声音。

这个形象给人一种无助和沉默的感觉,让人思考社会存在的困境和个体的束缚。

通过饱满的色彩和夸张的形象,梵高成功地传达了他对当时社会问题的关注和对人性的思考。

这幅画作在表现主题上非常直接和有力,通过艺术手法将作者内心的情感和观念表达得淋漓尽致。

观看《呐喊》给人的震撼感来自于它对个体命运的关注。

画中的人物被具象化为一个个面孔,每个人都面临着不同的困境和压力,但他们的呐喊却无法传达出来。

这种局面让人感到沉重和无奈,也引发了对社会现实的深思。

《呐喊》所展示的社会现实问题,它具有普遍性的意义。

无论是在中国还是在其他国家,都存在着社会不公、压力和痛苦等问题。

这幅画作通过直观的形象和强烈的情感,引起观者对这些问题的关注和思考。

总的来说,观看《呐喊》让人深刻地认识到社会的不完美和个体的困境。

它通过艺术的方式向观者传递出一种强烈

的情感和信息,引发观者对社会问题的思考和反思。

这使得《呐喊》成为了现代艺术的经典之作,具有重要的历史和文化价值。

名画《呐喊》中的人原来不是在呐喊【摘要】名画《呐喊》曾被误解为描绘一个在呐喊的人,实际上描绘的是一个面容扭曲的人在尖叫。

艺术家爱德华·蒙克的创作初衷是表达内心的痛苦和绝望。

蒙克解释称,他听到了大自然的尖叫,而不是人类的尖叫。

专家认为这幅作品象征着蒙克在经历心灵挣扎时的内心世界。

蒙克表示他的创作灵感来自于在一次散步中,他感受到了大自然的无声尖叫。

重新解读《呐喊》,我们可以更深刻地理解这幅作品背后隐藏的含义——揭示了人类内心深处的痛苦和孤独。

名画《呐喊》并不是描绘一个在呐喊的人,而是表达了人类的精神状态和社会现实,呐喊的是大自然和人类内心。

这幅作品背后的深刻含义让人思考生命的意义和内心的真实情感。

【关键词】名画《呐喊》、人物身份、误解、背景、场景、实际含义、艺术家爱德华·蒙克、创作初衷、解释、专家探讨、真实含义、创作灵感、重新解读、深刻含义。

1. 引言1.1 名画《呐喊》的背景名画《呐喊》是挪威艺术家爱德华·蒙克的代表作之一,也是世界著名的现代艺术作品之一。

这幅作品创作于1893年,是蒙克生涯中最为著名和具有影响力的作品之一。

《呐喊》描述了一个人物站在桥上,两只手捂住双耳,嘴巴大张,表情扭曲,仿佛在发出痛苦的呐喊。

这幅作品背后的情感和象征意义令人震撼。

蒙克在《呐喊》中表现出了对人类生存状态的关注和探索,展现了人类在现代社会中所受到的痛苦和困惑。

作品中的人物被孤独、恐惧和绝望所困扰,呈现出一种无法言说的内心困扰和痛苦。

这种情感与现代人的精神状态息息相关,引起了人们对于作品真正含义的思考和探讨。

名画《呐喊》的背景故事也增添了作品的神秘和吸引力。

在一次蒙克与朋友散步时的经历中,他看到了一种奇特的天气现象,风起云涌,大地仿佛在呼喊。

这种景象直接刺激了蒙克内心深处的情感,激发了他创作这幅作品的灵感。

通过草图和多次的创作尝试,蒙克最终完成了这幅具有震撼力和深刻内涵的作品。

1.2 误解的起源误解《呐喊》的起源可以追溯到该画作首次展出时,人们对于画中人物的姿态和表情产生了错误的解读。

对蒙克油画《呐喊》的赏析一、蒙克的个人经历和时代背景挪威画家爱德华•蒙克(1863—1944)是二十世纪表现主义艺术先驱。

童年父母双亡心理阴郁,使他早年作品多疾病与死亡主题。

1892年起定居德国16年。

他在忧郁、惊恐的精神控制下,以扭曲的线型图式表现他眼中的悲惨人生,对德国表现主义艺术产生了决定性的影响,成为“桥派”画家领袖。

蒙克多以生命、死亡、恋爱、恐怖和寂寞等为题材,用对比强烈的线条、色块、简洁概括夸张的造型,抒发自己的感受和情绪;他的画风是德国和中欧的表现主义形成的前奏。

蒙克一直想表现人物的内心的心理状态,出现在他画中的人物呈现了最能表现这种状态的姿势,这种安排让蒙克的画带来一种好像人物、空气、记忆、动作和时间在一霎刹那间凝固的感觉,那也许正是人物内心活动达到顶峰的一瞬间。

1890年,他开始创作他一生中最重要的系列油画作品“生命组画”。

基本主题为讴歌“生命、爱情和死亡”,采用象征和隐喻的手法,揭示了人类“世纪末”的忧虑与恐惧。

蒙克的母亲在1868年死于肺结核,母亲过世后年幼的蒙克由父亲单独抚养。

其父患有精神疾病,他向孩子们灌输了对地狱根深蒂固的恐惧观念,他一再告诉孩子,如果他们在任何情况下以任何方式犯罪,就会注定被投入地狱,没有任何宽恕的机会。

父亲在蒙克青年期去世(1889年),另一个兄弟和蒙克最喜欢的姐姐苏菲在1877年也死了。

蒙克的一个妹妹在小时候就被诊断出患有精神病,蒙克自己也是体弱多病。

在五个兄弟姐妹中,只有兄弟安德烈结过婚,但婚后不过数月也过世了。

眼见双亲和手足接二连三地死去,严重打击了蒙克的精神与情绪,接踵而至的悲伤对其是深度的精神折磨。

因此,死亡烙印在他年轻而敏感的心灵深处,这大概就是为什么蒙克的作品呈现压抑且悲观的原因。

蒙克在晚年说到:“病魔、疯狂和死亡是围绕我摇篮的天使,且持续的伴随我一生。

”二、对《呐喊》的解读蒙克1893年所作的油画《呐喊》,是这套组画中最为强烈和最富刺激性的一幅,也是他重要代表作品之一。

作品:《呐喊》作者:爱德华·蒙克作者简介:爱德华·蒙克(Edvard Munch,1863年12月12日- 1944年1月23日)是挪威表现主义画家和版画复制匠。

他对心理苦闷的强烈的,呼唤式的处理手法对20世纪初德国表现主义的成长起了主要的影响。

《呐喊》是蒙克最着名的代表作,被认为是存在主义中表现人类苦闷的偶像作品。

画面内容介绍:第一次看这个画面的时候,就给我以这个画面在动的感觉。

这个动还不是像现实生活中较规则有序的运动,而是一切事物都不再有自己的形状,不再有自己的本质的规律,和其他事物融为一体,辨不清你你我我的杂乱不堪的运动。

我看到的其他很多画家画的作品,他们作品里面的景物了,人了都有他们原有的形状,或为了表达自己的某种感情,夸大的将事物变了变形,但不管怎样,事物还是能清楚的辨认出。

这幅画就不同了。

这幅画的名字叫《呐喊》,所以我们就把那个画面中双手捂着耳朵,张着大嘴巴似乎要号叫的人称为呐喊的人。

在他的背后,我们可以很容易的看到和整个画面不相称,很扎眼的一块地方。

看上去是个心的形状,看他的组成,是黑色之中夹着蓝色的土地和被残阳照的发黄的海水嵌合而成。

这个心不是我们平常在电视或杂志上看到的象征爱情、爱心的心,这个心不再完整,他的颜色不在是红色,而是发黑,好像鲜活的心脏停止跳动,被放很长时间了一样,已没有在勃起跳动的希望了。

更甚的是,残酷的海水还不放过他,还在用它的力量拍打着憔悴的海岸,侵蚀跳动的心。

在这个心的周围,除了桥和栏杆外,其他的一切都不在了,就好像桥外那些被夕阳照亮的地方,本来该高楼耸立,树木苍翠的地方被画家拿大刷子蘸着没调匀的颜料在画布上狠狠的一划一样。

高楼、树木、街道、街道上的汽车……都没了,都被这无情的染料给覆盖了。

他们融为一体了。

桥边栏杆的规则有序与桥外事物的混乱无序构成强烈的对比。

桥上还能比较清楚的看到有两个人,但已不再能看清他们的脸。

唯有桥面和栏杆还没混乱的不存形状,但是,他们被残阳照的血红,像鲜血在上面沾附着。

呐喊名画赏析嘿,朋友们!今天咱来聊聊那幅大名鼎鼎的《呐喊》名画。

你瞧,那画面上扭曲的线条,夸张的色彩,仿佛是从一个疯狂的梦境中直接撕扯下来的。

那桥上的人,张着嘴,像是要把整个世界的恐惧都喊出来。

这哪是一幅画呀,简直就是一声直抵人心的尖叫嘛!咱就说,这画里的天空,那颜色怪得哟,就好像世界末日要来了似的。

那线条扭得跟麻花似的,看着就让人心里发毛。

你想想看,要是你走在路上,突然看到这样一幅画,是不是得吓一跳?这就是画家的厉害之处啊,能把那种内心的恐惧和不安表现得这么淋漓尽致。

再看看那桥上的人,那姿势,那表情,好像他看到了什么极其可怕的东西。

这让我想起有时候咱自己遇到特别吓人的事儿,不也会惊得大叫嘛。

这画家可真是神了,能把这种感觉画出来。

有人可能会说,不就是一幅画嘛,有啥了不起的。

嘿,你可别小瞧了它。

这画就像是一面镜子,能照出我们内心深处那些隐藏的恐惧和不安。

它让我们直面自己的内心,去思考那些我们平时可能忽略的东西。

这难道还不够厉害吗?而且啊,这幅画的影响力那可是杠杠的。

多少后来的画家受到它的启发,创作出各种各样让人惊叹的作品。

它就像是艺术界的一颗炸弹,炸出了无数的创意和灵感。

咱再打个比方,这《呐喊》就像是一首特别震撼的摇滚乐,一下子就把你给震住了,让你不由自主地跟着它的节奏摇摆。

它不是那种软绵绵的小情歌,而是那种能让你热血沸腾、心跳加速的力量之作。

总之呢,《呐喊》这幅画真的是太特别、太有魅力了。

它就像是一个神秘的宝藏,等着你去挖掘、去发现。

每次看到它,你都会有新的感受,新的体会。

它让我们知道,艺术的力量是无穷的,它能触动我们内心最柔软的地方,也能让我们变得更加坚强。

所以啊,大家可千万别错过这幅神奇的画哟!。

蒙克呐喊赏析哎呀,同学们,今天咱们来聊聊蒙克的《呐喊》这幅画。

你说这《呐喊》,乍一看,是不是觉得挺吓人的?那扭曲的线条,夸张的色彩,我第一次看到的时候,心里就想:“这啥呀?” 可能好多人跟我有一样的想法。

这幅画里的那个人,张着大嘴,好像在拼命地喊着啥。

也许是遇到了超级可怕的事情,也许是心里有说不出的痛苦。

我觉得吧,蒙克画这幅画的时候,心里指定有好多好多的情绪。

你们想想啊,要是咱们在一个黑漆漆的地方,周围啥声音也没有,突然出现一个这样大喊的人,那不得把咱们吓一跳?那画面感,简直了!就好像咱们正在看一部恐怖片,正紧张的时候,突然“哇”的一声。

我听说啊,蒙克他自己的生活也不咋顺利,可能就是因为这样,他才能画出这么让人心里发毛的画。

说不定他在画画的时候就在想:“我这日子过得,跟这画里一样难受。

”这幅画的色彩也怪得很,红红黄黄的,乱七八糟的。

我就在想,这是蒙克随便涂的,还是故意这么弄的?也许他就是想让咱们看了觉得晕头转向,心里也跟着乱起来。

你们再看看那背景,弯弯曲曲的,像不像咱们做的噩梦?反正我觉得像。

说不定蒙克晚上做了个噩梦,第二天起来就把梦里的感觉画下来了。

有人说这幅画有很深很深的意义,可我有时候就想,会不会就是蒙克随便画着玩儿的?这想法是不是有点怪?不过谁知道呢!你们看那个人的表情,眼睛瞪得大大的,脸都变形了,这得多大的事儿能把人吓成这样啊?我就好奇,要是我在画里,我能跑不?说真的,有时候我看着这幅画,自己都觉得心里堵得慌,好像我也跟着那个人一起难受了。

难道这就是这幅画的魔力?哎呀,我这说了半天,也不知道说清楚没有。

反正我觉得《呐喊》这幅画,又奇怪又吸引人,你们觉得呢?。