针灸治疗中风后遗症对于运动功能的影响

- 格式:pdf

- 大小:248.72 KB

- 文档页数:2

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果中风后遗症是指中风患者在中风病程结束后出现的一系列残疾和功能障碍。

中风后遗症包括肢体瘫痪、语言障碍、认知障碍等,给患者和家庭带来了严重的身体和心理负担。

康复运动和针灸作为常用的中风后遗症康复治疗手段,具有一定的临床疗效,本文将对康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果进行探讨。

康复运动是指通过各种运动训练来促进中风患者的身体功能和功能恢复的一种治疗方法。

康复运动可帮助中风患者增强肌肉力量、提高关节活动度、恢复平衡能力等。

康复运动可通过重复的、有目的的训练来促进神经系统的再生和重建,提高中风患者的神经功能。

研究表明,康复运动对改善中风患者的肢体瘫痪、平衡障碍和步态障碍等方面具有显著的疗效。

中风患者在进行肢体功能训练时可通过模仿动作、被动运动和自主运动等方法来提高肢体运动功能;在进行平衡功能训练时可通过站立训练、步态训练和中重心移动训练等方法来提高平衡能力;在进行步态功能训练时,可通过大步走、联合动作和正常步态模式等方法来改善步态的不稳定性和不协调性。

康复运动是中风后遗症康复治疗中一种重要的治疗手段。

针灸作为中医传统疗法的一种,其治疗中风后遗症的机制主要包括改善脑血液循环、调节神经功能、促进组织修复和抗炎作用等。

研究表明,针灸可通过激活脑部血流、增加脑内氧气供应和改善脑缺血缺氧等途径来改善中风患者的脑血液循环,从而促进神经功能的恢复。

针灸可通过刺激穴位来调节脑部神经元的兴奋性和抑制性,从而改善中风患者的神经功能,通过刺激头部穴位可改善中风患者的语言障碍,通过刺激四肢穴位可改善中风患者的肢体瘫痪。

针灸还可通过促进组织的修复和刺激神经再生来改善中风患者的功能障碍。

针灸可通过刺激脑部穴位来促进脑组织的修复和再生,从而改善中风患者的认知功能。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症具有一定的协同作用,可以更好地促进中风患者的功能恢复。

康复运动可通过增加患者的身体活动量和肢体运动,与针灸的神经调节作用相结合,从而提高治疗效果。

中医针灸治疗中风后遗症的方法作为较为常见的心血管疾病,中风患者不仅具有发病率、死亡率高的特点,而且患者的并发症较多,这对于患者的身心健康造成了较大影响,严重威胁患者的生命安全。

从中风后遗症类型来看,其不仅包含了语言障碍、行动不便,而且涉及口眼歪斜等多种情况,给患者本人及家庭带来较大负担。

临床实践中,西药治疗中风后遗症的效果并不理想,这使得中医治疗手段的应用逐渐增多。

目前,针灸在中风后遗症治疗中得到了广泛应用,今天就给大家科普一下中风后遗症针灸治疗的那些事。

1、中风后遗症的基本情况中风又被人们成为脑卒中,作为一个全球性的健康问题,中风不仅会造成患者伤残,而且严重地影响着患者的生命安全。

在我国,每年新发的脑卒中病例高达150~200万,患者死亡率高达58~142/10万人。

目前我国幸存的中分患者近700万,其中超过75%的患者存在伤残问题。

这严重地影响了患者的生活质量,并对国家的发展较大阻碍。

中风患者发生后遗症的概率较高。

肢体障碍、语言障碍是较为常见的后遗症类型,此外患者多有口眼歪斜、抑郁、吞咽障碍、尿失禁等问题。

在中医学领域,中风后遗症被归结为“大厥”和“偏枯”范畴,中医指出:脑络瘀滞会造成人体气血逆乱,这使得导致中风患者发生多种后遗症的重要原因。

在对患者进行治疗中,不仅要注意改善患者的气血额,而且要注意通络祛滞。

针灸治疗是中医治疗方法中的常用手段,在中医后遗症治疗中,其能通过活血化瘀、舒经通络,确保患者的气血畅通,这对于提升患者质量效果,改善患者病情具有积极作用。

2、中医针灸治疗中风后遗症2.1吞咽功能障碍针灸治疗在中风患者中,发生吞咽功能障碍的患者约为22%~65%。

在这些患者中,症状较强的患者有饮水呛咳问题,症状较严重的患者往往需要静脉注射补水或鼻饲。

吞咽功能障碍不仅会导致患者营养不良,而且会使得患者水电解质失衡,有的患者还会发生吸入性肺炎、脱水窒息等问题,严重地影响了患者的预后。

目前,采用针灸方法治疗吞咽功能障碍时,除醒脑开窍针刺法、通关利窍针刺法外,靳三针、腹针、舌针、头针等都是较为常用的治疗方式。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果中风是一种常见的脑血管疾病,其引起的后遗症对患者的生活质量和日常功能造成了严重影响。

康复运动和针灸是中风后遗症常用的治疗方法,它们可以相互结合,提高治疗效果。

康复运动是一种通过运动训练来恢复患者受损功能的方法。

在中风后遗症的治疗中,康复运动可以帮助患者恢复肌力、迅速康复神经功能。

根据患者的具体病情和身体状况,康复医师会制定个性化的康复运动方案。

这些方案通常包括肌肉强化训练、平衡和协调训练、日常功能训练等。

康复运动可以通过刺激患者的神经系统来促进神经再生和功能恢复,帮助患者恢复说话、行走和日常生活活动。

针灸是一种中医疗法,通过在特定的穴位上插入针刺来调节人体的功能。

中风后遗症的针灸治疗主要集中在调节患者的神经功能、促进血液循环和缓解疼痛。

针灸可以通过刺激穴位来调整患者神经系统和内分泌系统的功能,促进大脑的再生和恢复。

针灸还可以通过放松肌肉,改善血液循环,减轻疼痛和肌肉痉挛。

康复运动和针灸的联合治疗中风后遗症可以产生协同效应,提高治疗效果。

康复运动可以通过刺激神经系统和肌肉,促进大脑和身体的恢复。

而针灸可以通过调整神经和内分泌系统,促进大脑和神经功能的恢复。

临床研究表明,康复运动联合针灸治疗中风后遗症可以有效改善患者的肌肉力量、平衡感和日常生活能力。

一项研究纳入了100名中风后遗症患者,将其分为两组,一组接受康复运动治疗,另一组接受康复运动联合针灸治疗。

研究结果显示,接受联合治疗的患者在肌肉力量、平衡感和日常活动方面的恢复速度明显快于仅接受康复运动治疗的患者。

康复运动联合针灸治疗还可以改善中风后遗症患者的认知功能。

中风后遗症常伴有认知障碍,如注意力不集中和记忆力下降。

针灸可以通过调节患者的神经系统和内分泌系统,改善患者的认知功能。

一项研究发现,接受康复运动联合针灸治疗的中风后遗症患者在认知功能方面的改善明显优于仅接受康复运动治疗的患者。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症具有良好的临床效果。

中医针灸配合运动疗法治疗中风后遗症摘要】目的:探讨中医针灸配合运动疗法在治疗中风后遗症方面的临床疗效。

方法:选择我院自2012年5月至2015年3月收治的114例脑中风患者的临床资料,根据随机的原则,将患者分为治疗组57例与对照组57例,治疗组患者采用中医针灸配合运动疗法进行治疗。

对照组患者仅采取运动疗法治疗,具体方法与治疗组相同。

对比观察两组患者的临床疗效。

结果:经治疗后观察发现,治疗组患者有效率明显高于对照组患者(P<0.05)。

结论:采用中医针灸配合运动疗法治疗中风后遗症,内外兼施,疗效互效,可明显提高患者的临床疗效,是治疗中风后遗症的有效方法。

【关键词】中风后遗症;针灸;运动疗法;临床疗效【中图分类号】R242 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2015)32-0330-02中风是老年人群较为常见且多发的一种疾病,其发病率高,多数患者发病后会出现半身不遂症状,不仅影响患者的生活,更为其家庭及社会带来巨大的负担[1]。

针灸治疗中风后运动功能障碍在我国取得了丰富的临床经验,并成为治疗中风后遗症的重要方法之一[2]。

本组研究中,观察中医针灸配合运动疗法治疗中风后遗症,取得较满意的疗效,现将结果报告如下。

1.资料与方法1.1 一般资料选择我院自2012年5月至2015年3月收治的114例脑中风患者的临床资料,患者中男性61例,女性53例;患者年龄45~77岁,平均年龄(68.7±8.7)岁;全部患者病程均在6个月以上,并伴有不同程度的肢体功能障碍。

根据随机的原则,将患者分为治疗组57例与对照组57例,两组患者在性别、年龄、病情等方面比较,无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入病例标准中医诊断采用中医药管理局脑急症协作组制定的《中风病诊断与疗效评定标准》;西医认诊断采用全国第四届脑血管疾病学术会议制定的《各类脑血管疾病的诊断要点》中的诊断标准。

针灸配合运动疗法对中风后偏瘫患者的康复作用及影响发表时间:2017-04-14T15:28:06.247Z 来源:《医师在线》2017年2月下第4期作者:杨一飞[导读] 针灸配合运动疗法治疗中风后偏瘫,可显著改善患者的肢体功能和神经缺损情况,对于促进患者康复具有重要的作用。

(桐乡市中医医院针灸推拿康复病区;浙江嘉兴314500)【摘要】目的:探讨针灸配合运动疗法对中风后偏瘫患者的康复作用及影响效果。

方法:本次研究选择了在2014年4月至2015年9月阶段在我院进行治疗的中风偏瘫患者64例,以随机数字表法分为观察组和对照组,各组32例。

对照组患者给予常规中风后偏瘫康复护理,观察组患者在以上基础上给予针灸配合运动疗法进行康复治疗。

结果:观察组患者的总体康复效果明显比对照组患者优秀,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

两组患者治疗前的NIHSS评分、Barthel评分相当,组间比较差异不具有统计学意义(P>0.05);观察组患者治疗后的NIHSS评分明显比对照组患者低;Barthel评分明显比对照组患者高;组间比较差异均具有统计学意义(P<0.05)。

结论:针灸配合运动疗法治疗中风后偏瘫,可显著改善患者的肢体功能和神经缺损情况,对于促进患者康复具有重要的作用。

【关键词】针灸;运动疗法;中风后偏瘫;康复作用;影响效果中风即脑卒中,属于一种脑血管意外,具有较高的发病率。

该疾病具有起病急、危情较重、致残率和致死率较高的临床特征。

中风的临床表现主要分为两类,一类是出血性脑卒中,另一类是缺血性脑卒中[1]。

近年来,随着临床医疗技术水平的大力发展,脑卒中的死亡率得到了显著降低,但是中风后患者肢体偏瘫问题仍然较为严重,因此中风偏瘫患者的肢体功能恢复已经越来越引起临床的重视。

针灸作为一种传统的中医疗法,与运动疗法相配合在中风后偏瘫患者的康复中具有重要的作用。

笔者在本文中就对针灸配合运动疗法对中风后偏瘫患者的康复作用及影响效果进行了研究。

《腹部双针并刺运经法治疗中风恢复期下肢运动障碍的临床疗效观察》摘要:本文旨在探讨腹部双针并刺运经法在中风恢复期下肢运动障碍治疗中的临床疗效。

通过对比分析,观察该方法对中风患者下肢运动功能的改善情况,并对其作用机制进行初步探讨。

一、引言中风是一种常见的脑血管疾病,常常导致患者肢体运动功能障碍。

其中,下肢运动障碍是中风患者常见的后遗症之一,严重影响患者的生活质量。

目前,中医针灸治疗在中风恢复期具有广泛应用,其中腹部双针并刺运经法作为一种新兴的针灸治疗方法,其在治疗中风恢复期下肢运动障碍方面具有独特的优势。

本文将通过临床观察,探讨其疗效及作用机制。

二、方法1. 研究对象选取中风恢复期下肢运动障碍患者XX例,年龄在XX-XX 岁之间,无严重的心、肝、肾等脏器功能不全及其他严重并发症。

2. 治疗方法采用腹部双针并刺运经法进行治疗,每周治疗XX次,共治疗XX周。

3. 评价指标采用运动功能评分量表(FMA)和日常生活活动能力量表(ADL)对患者治疗前后的下肢运动功能进行评价。

三、结果1. 治疗效果经过腹部双针并刺运经法治疗后,XX例患者的下肢运动功能均有明显改善。

治疗前后的FMA和ADL评分差异具有统计学意义(P<0.05)。

2. 临床疗效腹部双针并刺运经法在治疗中风恢复期下肢运动障碍方面具有显著的临床疗效。

治疗后,患者的下肢肌肉力量、协调性、平衡感等均有明显改善,步态也更加稳定。

同时,患者的日常生活活动能力也得到显著提高。

四、讨论腹部双针并刺运经法通过刺激腹部的经络穴位,调节气血运行,从而达到改善下肢运动功能的目的。

其作用机制可能与以下几个方面有关:一是通过刺激腹部穴位,调节神经系统,改善肌肉的紧张状态;二是通过调节气血运行,改善局部血液循环,促进肌肉的营养供应;三是通过刺激经络穴位,调整机体内在环境,提高机体的自我修复能力。

此外,腹部双针并刺运经法还具有操作简便、安全性高、无创伤等优点,适用于中风恢复期患者的治疗。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果中风是指因脑血供突然中断而导致的脑功能障碍,常见的后遗症包括肢体瘫痪、语言障碍和认知功能障碍等。

康复运动和针灸作为中风后遗症治疗的常见方法,具有一定的临床效果。

以下将分别介绍康复运动和针灸在中风后遗症治疗中的作用以及两者联合治疗的临床效果。

康复运动是指通过姿势、活动、自主训练和功能训练等方法,调整神经系统功能,以减轻症状和促进康复的方法。

康复运动对中风后遗症的治疗具有以下几方面的作用:1.改善肌肉力量和运动功能:康复运动可以通过适当的肌肉锻炼和功能训练,增加患者肌肉力量和运动能力,帮助患者恢复部分肢体功能。

2.促进神经再生和连接重组:康复运动可以通过多次重复、有针对性的动作训练,促进神经系统的再生与重组,帮助恢复部分神经功能。

3.预防并发症:康复运动可以帮助患者恢复平衡、行走和坐立等基本动作,减少肌肉萎缩和关节僵硬,降低尿液滞留和肺部感染等并发症的风险。

康复运动和针灸的联合治疗,在中风后遗症的康复治疗中有着协同作用,可以显著提高治疗效果。

由于康复运动和针灸各自具有不同的治疗机制和方式,联合应用可以同时兼顾患者的肌肉功能和神经功能的恢复。

康复运动可以通过增加肌肉力量和运动能力来帮助患者恢复生活自理能力,而针灸可以通过刺激穴位,调节气血循环和神经活动,促进受损神经的再生和功能恢复。

联合治疗可以减少并发症的发生,提高患者的生活质量。

联合治疗中也存在一些注意事项。

治疗方案应根据患者的具体情况进行个体化制定,包括康复运动的种类和强度、针灸的穴位和刺激方法等。

需要经过专业培训的医师或康复师进行操作,以确保治疗的安全和有效。

联合治疗需要患者的积极配合和坚持,包括按时进行康复运动和接受针灸治疗。

康复运动和针灸在中风后遗症治疗中具有一定的临床效果。

联合应用可以显著提高治疗效果,帮助患者恢复部分受损的肌肉和神经功能,改善生活质量。

联合治疗需要制定个体化的治疗方案,并在专业人员的指导下进行,同时需要患者的积极配合和坚持。

针灸配合康复治疗对中风偏瘫患者运动功能及日常生活能力的影响刘光华【期刊名称】《《国外医学(医学地理分册)》》【年(卷),期】2019(040)004【总页数】3页(P398-400)【关键词】中风; 偏瘫; 针灸; 康复治疗; 神经功能; 运动功能; 日常生活能力【作者】刘光华【作者单位】永丰县中医院针灸康复科江西吉安 331500【正文语种】中文【中图分类】R547中风即脑卒中,是常发作于中老年人群的一种脑血管类疾病,具有较高致残致死率与复发率。

中风会引发较为严重的神经功能缺损,患者治疗后常出现一系列后遗症,给患者的身心健康与生活质量带来严重影响[1]。

其中,中风偏瘫是较为常见的一种,会导致患者肢体运动功能下降,生活难以自理[2]。

于中风偏瘫早期进行康复治疗可以促进各项功能恢复,改善患者预后。

现代中医学研究表明,针灸治疗偏瘫具有较为理想的临床效果[3]。

基于此,本研究旨在探讨针灸配合康复治疗对中风偏瘫患者运动功能及日常生活能力的影响。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2015年8月—2018年10月于本院接受治疗的中风偏瘫患者90例,随机数字表法分为观察组(45例)与对照组(45例)。

本研究通过院医学伦理委员会审核,患者及其家属均自愿签署知情同意书。

对照组中男性25例,女性20例;年龄42~67岁,平均(54.55±10.12)岁;左侧偏瘫27例,右侧偏瘫18例;病程30~70 d,平均(50.15±12.66)d。

观察组中男性24例,女性21例;年龄42~67岁,平均(54.62±10.02)岁;左侧偏瘫25例,右侧偏瘫20例;病程30~70 d,平均(50.34±12.45)d。

统计学比较2组一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准纳入标准:①根据《各类脑血管疾病诊断要点》[4]中标准,并经影像学检查确诊;②临床资料完整;③有明显的运动功能障碍,肌力测定0~2级。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果中风后遗症是指中风患者在中风后出现的各种症状和体征,包括偏瘫、言语障碍等。

康复运动和针灸是目前常用的治疗中风后遗症的方法之一。

本文旨在探讨康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果。

康复运动作为中风后遗症的治疗方法,通过锻炼患者的肢体功能和神经功能来促进康复。

康复运动可以通过不同的方式进行,如主动活动训练、被动活动训练、功能性训练等。

康复运动可以改善患者的肌力、协调性和平衡性,提高患者的生活能力和生活质量。

康复运动还可以促进神经功能的恢复和再生,对患者的神经系统起到保护作用,减少并发症的发生。

针灸作为中医传统疗法的一种,通过刺激穴位来调整人体的生理功能,具有独特的治疗作用。

针灸可以通过刺激穴位来改善肌肉张力,增加患者的肌力和肌张力,促进肌肉的功能恢复。

针灸还可以通过调整人体的气机来改善患者的神经功能,减少痉挛和病理反射,提高神经系统的功能恢复。

针灸还可以通过促进血液循环和代谢来减轻中风后遗症患者的疼痛和不适感。

康复运动和针灸在治疗中风后遗症时具有互补的作用。

康复运动可以通过锻炼肢体功能来促进康复,而针灸可以通过刺激穴位来调整神经功能和肌肉功能。

两者结合在一起,可以更有效地改善患者的症状和体征,提高患者的生活质量。

临床研究表明,康复运动联合针灸治疗中风后遗症的效果显著。

一项对200名中风后遗症患者进行的研究发现,康复运动联合针灸治疗可以显著改善患者的肢体功能、言语功能和认知功能。

另一项对100名中风后遗症患者进行的临床试验显示,康复运动联合针灸治疗可以显著减轻患者的疼痛和不适感,改善患者的生活质量。

针灸联合康复训练对中风后偏瘫患者肢体运动功能及日常生活能力的影响价值体会摘要】目的:研究针灸联合康复训练对中风后偏瘫患者肢体运动功能及日常生活能力的影响价值。

方法:分析两组患者在进行治疗和康复之后的效果,要想使相关结果更加显著,必须要采用对比分析的手法进行研究,因此我院选择了在2017年8月至2018年8月期间收治的54例患者作为研究对象,所有患者都属于中风后偏瘫的病人,为了进行对比分析要将患者进行平均分组,主要分为观察组和对照组。

对照组人数为27人,进行单纯的康复训练治疗,观察组人数27人,进行针灸联合康复训练治疗,将两组患者的治疗效果、治疗前后上下肢运动功能评分以及日常生活能力评分、治疗前后下肢血流参数进行比较。

结果:研究数据表明,观察组的临床治疗效果要高于对照组,治疗后的上下肢运动功能评分以及日常生活能力评分也要高于对照组,治疗后下肢血流参数也要优于对照组,差异显著。

结论:针灸联合康复训练对中风后偏瘫患者肢体运动功能及日常生活能力的影响价值显著,值得进一步研究发展。

【关键词】针灸;康复训练;中风后偏瘫;肢体运动功能;日常生活能力脑卒中疾病可以将其简称为中风,主要属于急性脑血管疾病的一种疾病范畴,患者在发生中风之后常常会出现偏瘫等情况,严重影响了患者的正常生活工作,也加大了家庭以及社会的负担和压力[1]。

在恢复患者的上下肢运动功能以及日常生活能力方面是改善患者偏瘫现象的重要方式,也是目前临床治疗康复最为关注的问题,经过近几年的研究和临床实践,发现利用针灸和康复训练联合治疗中风后偏瘫有着十分重要的意义[2],本次研究也针对该情况进行了分析讨论,以下为具体结果。

1.资料与方法1.1 临床基础资料研究手法采用对比分析,不仅能够明确表达出研究结果,还能够提高研究的效果和质量。

因此本次研究也主要采用了对比分析的方式进行,另外还要保证所有患者都是中风后偏瘫疾病的病人,在此基础上一共选择了54例中风后偏瘫患者作为研究对象,所有患者的收治时间都在2017年8月至2018年8月之间,按照治疗方式将其分为观察组和对照组两组,每组患者人数都为27人。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果中风是一种常见的脑心血管疾病,据统计,全球中风发病率逐年上升,且在致死率和致残率上均占据重要位置。

中风患者往往存在不同程度的神经功能障碍,这些障碍在临床上被称为中风后遗症。

中风后遗症在患者的生活中带来了许多负面影响,包括运动、感觉、言语和认知方面的障碍,严重影响患者的生活质量。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症已得到广泛的应用,但其临床疗效仍需深化探究。

本篇论文旨在探讨康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果。

康复运动治疗中风后遗症是一种常见的方法,主要通过运动锻炼恢复中风患者的运动功能。

研究表明,康复运动对中风后遗症的运动障碍具有显著的改善作用。

康复运动包括肌肉训练、平衡训练、步态训练等,在训练时可根据患者的病情和身体状况进行个性化设计,以达到最佳的治疗效果。

康复运动不仅对患者的身体有益,还能提高其自信心,增加其社会活动和参与度,从而提高其生活质量。

在康复运动联合针灸治疗中风后遗症方面,两种治疗方法具有协同作用。

康复运动的主要作用是通过运动恢复患者的运动功能,而针灸的主要作用是通过刺激穴位改善患者的神经功能。

因此,两种治疗方法联合应用可以达到更好的治疗效果,从而更好地缓解和改善中风后遗症。

A、患者的年龄和病程年龄和病程是影响康复运动联合针灸治疗中风后遗症疗效的重要因素。

通常情况下,年轻患者和早期患者的治疗效果较好,而年老者和病程长者由于机体的恢复能力下降,治疗效果相对较差。

B、患者的病情和身体状况患者的病情和身体状况是影响康复运动联合针灸治疗中风后遗症效果的关键因素。

治疗效果与患者病情和身体状况密切相关,患者存在其他疾病和身体状况也会影响治疗效果。

C、临床医生的治疗技能和经验临床医生的治疗技能和经验是影响康复运动联合针灸治疗中风后遗症疗效的另一个关键因素。

医生需要拥有丰富的临床经验和技能,做出个性化治疗方案,以达到最佳治疗效果。

结论。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果中风后遗症是一种常见的神经系统疾病,临床上多表现为肢体瘫痪、语言障碍、认知功能障碍等。

这些症状给患者的生活带来了极大的困扰,因此如何有效地进行康复治疗就显得尤为重要。

在康复治疗的方法中,康复运动和针灸治疗都被广泛应用于中风后遗症的康复中。

本文将介绍康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果,并对其进行分析和探讨。

一、康复运动在中风后遗症治疗中的作用康复运动是中风后遗症治疗中的重要一环,它可以通过改善患者的肌肉力量、关节灵活性和平衡能力,提高患者的日常生活功能。

康复运动包括了多种形式,如物理治疗、运动训练、康复训练等。

通过康复运动的训练,可以有效地恢复患者的肢体功能,减少疾病的严重程度,提高患者的生活质量。

1. 提高肢体功能:康复运动可以通过各种训练方法,帮助患者逐步恢复受损的肢体功能,包括肌肉力量、关节灵活性和协调性等。

这对于使患者的生活功能得到改善,具有重要的意义。

2. 预防并发症:中风后遗症患者常常会出现肌肉萎缩、关节僵硬等并发症,康复运动可以通过有效的训练,减少并发症的发生,保持患者的肢体功能和生活质量。

3. 提高生活质量:康复运动的训练不仅可以恢复肢体功能,还可以通过增强患者的体能和耐力,提高患者的生活质量,使其更好地融入社会生活。

二、针灸治疗中风后遗症的临床效果针灸作为中医传统疗法之一,对于中风后遗症的治疗也有着独特的优势。

针灸可以通过调节人体的气血、神经、内分泌等系统,从而达到治疗中风后遗症的目的。

针灸治疗中风后遗症的临床效果主要体现在以下几个方面:1. 恢复肢体功能:针灸可以通过刺激特定的穴位,促进肌肉的血液循环和代谢,从而改善肌肉的功能,减少肌肉萎缩和关节僵硬,恢复受损的肢体功能。

2. 促进神经再生:针灸可以通过调节神经系统的兴奋性,促进受损神经的再生和修复,从而帮助患者恢复受损的神经功能,减轻中风后遗症的症状。

3. 提高患者的心理状态:针灸可以通过调节人体的神经内分泌系统,改善患者的心理状态,减轻焦虑、抑郁等负面情绪,从而提高患者的生活质量。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果【摘要】近年来,中风后遗症患者数量不断增加,康复运动联合针灸治疗成为重要的治疗手段。

康复运动在中风后遗症治疗中扮演着重要作用,可以提高患者的运动功能和生活质量。

针灸治疗对中风后遗症也有显著的影响,可以缓解症状,改善患者的神经功能。

通过机制研究,康复运动和针灸治疗联合应用的有效性得到了证明。

临床研究案例分析显示,康复运动联合针灸治疗可以显著改善患者的症状,提高生活质量。

治疗方案及效果评估进一步证实了该治疗方法的有效性。

综合各方面证据,康复运动联合针灸治疗对中风后遗症的临床效果得到了验证,为今后的研究提供了新的方向和可能性。

【关键词】关键词:中风后遗症、康复运动、针灸治疗、联合治疗、临床效果、机制研究、案例分析、治疗方案、效果评估、验证、未来研究。

1. 引言1.1 中风后遗症患者日益增多中风后遗症是指在中风后遗留下的各种不同程度的身体功能障碍,如肢体无力、言语障碍、认知障碍等。

随着人口老龄化的加剧和生活压力的增大,中风患者数量呈现日益增多的趋势。

根据世界卫生组织的数据显示,中风是全球致残和死亡的主要原因之一,每年有数百万人患上中风,并且一部分患者会出现各种程度的后遗症。

根据国内相关统计数据显示,中国每年发生数百万例中风病例,而中风后遗症患者数量也在逐年增加。

1.2 康复运动联合针灸治疗的重要性康复运动联合针灸治疗在中风后遗症患者的康复过程中具有重要意义。

中风后遗症是一种常见的疾病,会给患者的生活和工作带来严重的影响。

康复运动可以帮助患者恢复肌肉功能,增强身体的协调性和平衡能力。

通过定制合适的康复运动方案,患者可以逐渐恢复日常活动能力,提高生活质量。

而针灸治疗则可以通过调整人体的气血流动,促进身体的自愈能力,缓解疼痛,改善神经功能。

康复运动和针灸治疗结合起来,可以起到互补的作用,加快中风后遗症患者的康复速度,提高治疗效果。

康复运动可以帮助患者锻炼身体,而针灸治疗可以帮助患者恢复神经功能,两者相结合可以达到更好的治疗效果。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果中风是一种常见的脑血管疾病,其后遗症包括运动障碍、感知障碍、认知障碍等,严重影响了患者的生活质量。

目前,康复运动联合针灸治疗已经成为治疗中风后遗症的重要手段之一。

本文将对康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果进行介绍。

康复运动是指通过器械或物理训练来促进血液循环和神经功能的恢复,已经成为治疗中风后遗症的主要手段之一。

针灸则是一种中医传统治疗方法,其通过刺激人体的穴位来调节身体机能,缓解疾病症状,已经在临床实践中得到广泛应用。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的临床效果已经得到了多项研究的验证。

一项随机对照实验显示,康复运动联合针灸治疗可以显著提高中风患者的手功能和脑功能评分,改善患者的认知和行为功能,并且能够减轻患者的疼痛感。

此外,有研究还表明,康复运动联合针灸治疗可以改善患者的神经功能和生活质量,减少并发症的发生。

康复运动联合针灸治疗中风后遗症的机制是多方面的。

首先,康复运动可以通过加速患者的血液循环来促进神经功能的恢复,刺激患者的神经系统,帮助恢复受损神经的功能。

其次,针灸可以通过调节人体自身的生理机能来缓解神经炎症和疼痛,提高患者的免疫力,防止感染和并发症的发生。

最后,康复运动与针灸治疗的结合可以互相协作,提高治疗效果,加快患者的康复进程。

总之,康复运动联合针灸治疗中风后遗症是一种安全、有效的治疗方法,其通过增加患者的运动量和刺激神经系统的恢复来减轻患者的症状,提高患者的生活质量。

当前,越来越多的临床医生开始使用康复运动联合针灸治疗中风后遗症,并且在不断改进和完善这种治疗方法,期望能够为中风患者带来更好的治疗效果。

康复运动联合针灸治疗脑中风后遗症的临床效果分析【摘要】目的:探讨对脑中风后遗症患者应用康复运动联合针灸治疗的效果,分析对患者运动功能、日常生活功能的影响。

方法:纳入60例脑中风后遗症的患者,筛选时间范围为2019年5月-2022年5月,电脑随机编码将患者打乱后抽签均分。

两组患者一比一均为30例,设置为参考组、联合组,前组实施康复运动,后组实施康复运动+针灸联合治疗。

评价两组治疗效果,通过量表分析两组运动功能、日常生活功能恢复情况。

结果:联合组相较于参考组治疗总有效率更高,有统计学意义(P<0.05);联合组治疗后相较于参考组运动功能、日常生活功能评分均更高,有统计学意义(P<0.05)。

结论:脑中风后遗症患者采取康复运动联合针灸治疗效果显著,有利于促进患者运动功能、日常生活能力的恢复,改善神经功能,值得应用。

【关键词】康复运动;针灸;脑中风;后遗症脑中风又称脑卒中,是一种以脑部缺血及出血性损伤症状为主要临床表现的疾病,脑中风后期会出现偏瘫、半身不遂、言语不清等并发症[1]。

脑中风后遗症是影响中风预后效果和生活质量的重要因素,需要给予高度重视。

现阶段,临床对于脑中风后遗症的重视程度不断提升,康复训练在其治疗中得以广泛应用,在改善患者预后效果方面作用显著[2]。

针灸是一种中医特色技术,具备疏通经络的效果,选取相应穴位能够改善机体气血、循环,为了提高本院脑中风后遗症患者康复,本研究将针灸与康复运动相结合,分析对患者治疗效果、运动功能和日常生活功能恢复的影响,报道如下。

1资料与方法1.1一般资料经我院伦理委员会批准,纳入60例脑中风后遗症的患者,筛选时间范围为2019年5月-2022年5月,电脑随机编码将患者打乱后抽签均分。

两组患者一比一均为30例,设置为参考组、联合组。

参考组中男、女各17、13例,年龄34~68岁,平均年龄(48.78±3.22)岁;联合组中男、女各18、12例,年龄36~70岁,平均年龄(49.03±3.95)岁。

针灸治疗中风后遗症对于运动功能的影响

发表时间:2015-09-16T14:12:49.913Z 来源:《医药前沿》2015年第18期供稿作者:王俊惠

[导读] 西安秦华中医院运动功能丧失或者弱化在中风后遗症比较常见,可加重患肢的功能障碍,从而严重影响患肢运动机能的发育。

王俊惠

(西安秦华中医院陕西西安 710003)

【摘要】目的:探讨针灸治疗中风后遗症对于运动功能的影响。

方法:2008年8月到2013年2月选择在我院康复的中风后遗症患者500例,根据随机数字表法分为治疗组与对照组各250例,对照组由治疗师对患者常规康复训练,在此基础上治疗组加用针灸干预,干预周期为

30天。

结果:干预后治疗组与对照组的有效率分别为95.2%和77.6%,两组有效率对比差异明显,治疗组高于对照组(P<0.05)。

干预后两组的运动评分都明显上升,同时干预后两组的运动功能评分对比差异明显,治疗组优于对照组(P<0.05)。

结论:针灸治疗中风后遗症有利于提高运动功能,为其康复提供服务与帮助,从而提高其干预效果。

【关键词】针灸;中风;后遗症;运动功能

【中图分类号】R245 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2015)18-0293-02

中风是一组发展迅速,以局灶性神经功能缺失为共同特征的急性脑血管疾病,当前中风的死亡率有明显下降,不过约75%的幸存者存在不同程度的残疾[1]。

运动功能丧失或者弱化在中风后遗症比较常见,可加重患肢的功能障碍,从而严重影响患肢运动机能的发育。

在干预方法中,主要包括中药、针灸、推拿、康复训练等,都各有一定的疗效,已在临床得到用和开展[2-3]。

本文具体探讨了针灸治疗中风后遗症对于运动功能的影响,现报告如下。

1.资料和方法

1.1 研究对象

2008年8月到2013年2月选择在我院康复的中风后遗症患者500例,纳入标准:具有神经功能缺损、肢体障碍的临床表现;年龄在25~75岁;知情同意。

排除标准:合并心、肝、肾、造血系统等严重原发疾病者,精神病患者;孕期妇女或者妊娠期妇女。

其中男267例,女233例;平均年龄56.49±5.23岁;平均病程4.29±1.38年;病残程度:1级345例,2级100例,3级55例。

根据随机数字表法把上述患者分为治疗组与对照组各250例,两组患者的基线资料对比差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 干预方法

对照组由治疗师对患者常规康复训练,主要为肌肉力量锻炼。

在此基础上治疗组加用针灸干预,取穴脾俞、阿是穴、肾俞、气海俞、秩边、环跳、腰3-5夹脊穴,诸穴得气后均采用泻法,留针30min,按照1次/日予以干预。

同时根据灸法干预,患者平卧,于百会穴处施灸,感热流直入颅内约3寸,患者可感头颅温暖舒适,灸感持续30分钟后热流回缩至百会穴皮肤表面。

15日为1个疗程,连续干预2个疗程。

1.3 观察指标

疗效标准:按《脑卒中临床神经功能缺损程度评分标准》与病残程度进行判定,分为痊愈、显效、有效与无效四个级别。

运动功能评定:所有患者在干预前后选择Fugl-Meyer运动功能评定(Fugl-Meyer motor assessment,FMA),其是将上、下肢、手和手指运动等的功能评价综合起来的一种定量的评测方法,FMA得分越高,反映运动功能越好。

1.4 统计方法

选择SPSS14.0软件进行分析,计量数据的两两对比采用t检验,计数数据的两两对比采用卡方分析,P<0.05代表对比差异有统计学意义。

2.结果

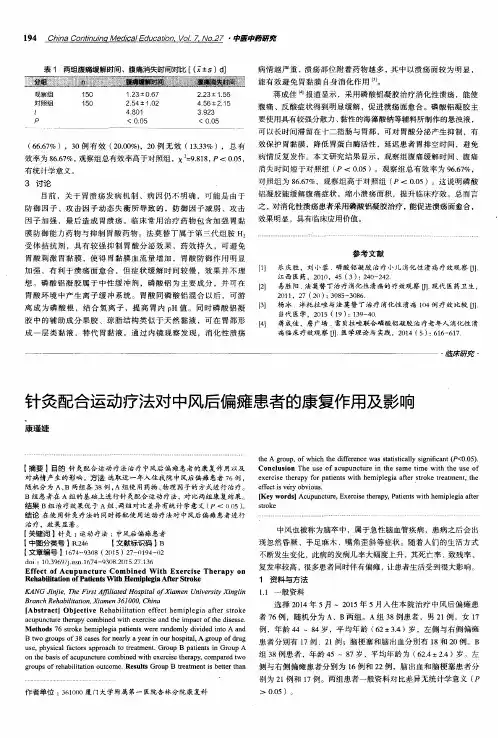

2.1 疗效对比

干预后治疗组与对照组的有效率分别为95.2%和77.6%,两组有效率对比差异明显,治疗组高于对照组(P<0.05)。

见表2。

表2:两组疗效对比(n)

组别例数基本痊愈显效有效无效有效率

治疗组 250 90 100 48 12 95.2%

对照组 250 20 30 144 56 77.6%

P ? ? ? ? ? <0.05

2.2 运动功能评定

经过观察,干预后两组的运动评分都明显上升,同时干预后两组的运动功能评分对比差异明显,治疗组优于对照组(P<0.05)。

见表2。

表2:两组干预前后的运动功能评定(分,x±s)

组别例数(n) 干预前 ?干预后

治疗组 250 12.32±7.67 21.32±6.41

对照组 250 12.12±7.97 17.76±7.17

P ? >0.05 <0.05

3.讨论

中风后遗症是指在中风急性期过后患者遗留的功能症状及言语障碍、吞咽障碍等情况。

其中平衡功能缺陷是导致患者肢体残疾的最常见原因,给家庭和社会带来沉重的负担[4]。

中风后遗症患者在临床表现为患肢负重能力下降,双下肢承重的对称性受到破坏。

中医康复学强调中风后遗症患者功能的恢复应着力提高运动整合水平,促进控制肌肉运动的高级神经的重建[5-6]。

针灸推拿是临床常用的中医理疗方法,其以操作简单,疗效显著,安全性高等优势深受医患的青睐。

针灸在改善机体内部环境,对其肝、肾功能予以调理,不仅能够加速疾病的康复,而且能够改善患者的运动功能[7]。

本研究干预后治疗组与对照组的有效率分别为95.2%和77.6%,两组有效率对比差异明显,治疗组高于对照组(P<0.05)。

干预后两组的运动评分都明显上升,同时干预后两组的运动功能评分对

比差异明显,治疗组优于对照组(P<0.05)。

总之,针灸治疗中风后遗症有利于提高运动功能,为其康复提供服务与帮助,从而提高其干预效果。

【参考文献】

[1]?姜贵云,王文清,杨晓莲,等.改良强制性运动疗法对脑卒中偏瘫患者下肢功能恢复的影响[J].中华物理医学与康复杂

志,2014,36(10):794-795.

[2]?蔡建丰.肌力及协调功能训练对脑卒中偏瘫患者下肢功能恢复的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2014,36(8):629-630.

[3]?李远征,蔡鸣.早期运动再学习在脑卒中平衡功能训练中的疗效观察[J].中国疗养医学,2014,9(12):805-806.

[4]?排孜古丽·阿不都外力.针灸治疗脑梗死后遗症疗效观察[J].中西医结合心血管病电子杂志,2014,3(12):59-60.

[5]?孙秀芳,马丽,赫文清,等.脑梗死后遗症患者临床综合护理观察[J].中西医结合心血管病电子杂志,2014,9(13):167-168.

[6]?Lee YJ, Kim EH, Yum MS,?et al.?Long-term outcomes of hemispheric disconnection in pediatric patients with intractable epilepsy[J].J Clin Neurol,2014,10(2):101-107.

[7]?Maqsood K, Sarwar N, Eftekhari H,?et al.?Septic coronary artery embolism treated with aspiration thrombectomy: case report and review of literature[J].Tex Heart Inst J,2014,41(4):437-439.。