中药与方剂基础知识

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:27

⽅药基本知识⼀、君⾂佐使多种药物配成的处⽅,称做⽅剂。

⽅剂的组成有⼀定的法度,称做⽅制。

所以,⽅剂是⽤单味药物治疗的进⼀步发展。

它的特点是:具有综合作⽤,治疗范围较⼴,并能调和药物的毒性,减少或避免不良反应。

⽅剂的组成,分君、⾂、佐、使四项。

⼀般处⽅⽤药多在四种以上,均按这四项配伍,即使少于四种药或多⾄⼏⼗种,也不能离此法则。

否别漫⽆纪律,⽅向不明,前⼈所⽤有药⽆⽅。

1君君是⼀⽅的主药,针对⼀病的主因、主症能起主要作⽤的药物,即《内经》所说:主病之谓君。

君药不⼀定⼀⽅只有⼀个,也不⼀定猛烈的药才能当君药,主要是看具体情况和需要来决定的。

李东垣曾说:假如治风,则⽤防风为君;治寒,则⽤附⼦为君;治湿,则⽤防⼰为君;清上焦,则⽤黄连为君;清中焦,则⽤黄芩为君。

依此类推,即使是⽐较性味薄弱的药物,如桑叶、菊花、陈⽪、⽵茹等,都有作为君药的资格。

2⾂《内经》上说:佐君之谓⾂。

⾂是指协助和加强君药效能的药物,如⿇黄汤中的桂枝就是帮助⿇黄发汗解表的,所以它在⿇黄汤中是⾂药。

⾂药在⼀个⽅剂内,不限定只有⼀味,⼀种君药可以有⼏种⾂药;如果⼀⽅中有两个君药,还能⽤较多的⾂药来配伍。

3佐⾂之下称做佐,佐药就是接近于⾂药的⼀种配伍药。

除了与⾂药⼀样协助君药的作⽤,还能协助君药解除某些次要症状。

例如,⿇黄汤⽤杏仁为佐,其作⽤就是宣肺、平咳,帮助君药解除⿇黄汤证的次要症状。

另⼀⽅⾯,假使君药有毒性或者药性太偏,也可利⽤佐药来调和。

4使从“使”字的意义来看,使药是⼀⽅内⽐较最次要的药物。

《内经》说:应⾂之为使。

可知使药是⾂药的⼀种辅助药。

在临证上⼀般把使药理解为引经药,引经药的意思是将药⼒引到发病场所,所以也叫引药,俗称药引⼦。

君、⾂、佐、使等字⾯虽含有封建意味,但实质上是⽤来代表主要药和协助药,以说明⽅剂的组织形式。

⼏千年来,中医在⽅剂的配合⽅⾯积累了⼗分丰富的经验,⽆论经⽅和时⽅都是遵守这个原则制定的。

在这⾥顺便谈⼀谈“经⽅”和“时⽅”的问题。

中药方剂基础

中药方剂是中医学中一种重要的治疗方法,其基础是中草药的配

伍运用。

中草药经过配伍和加工处理后,可以发挥更好的疗效。

中药方剂具有丰富的内容,包括组成、用途、用药禁忌等信息。

方剂的组成通常由主药、副药、辅助药和调药组成。

主药是方剂中起

主要疗效的草药,副药则起到辅助和增强主药治疗效果的作用,辅助

药是增加方剂的效果、减轻副作用的草药,而调药则是根据不同病情

的需要,进行适当调整以获得更好的治疗效果。

中药方剂的用途非常广泛,可以治疗各种疾病。

常见的方剂有清

热解毒、健脾益气、祛寒止痛、活血化瘀等。

不同方剂对应不同的病证,具有针对性的疗效。

但需要注意的是,方剂使用也有一定的禁忌,如孕妇、哺乳期妇女、儿童、老年人以及具有特殊体质的患者应该谨

慎使用或避免使用某些方剂。

选择合适的方剂是中医治疗的核心之一。

根据患者的病情和病因,医生需要综合考虑患者的体质、舌脉情况等,制定出针对性的方剂。

方剂的配伍运用是中医学的独特之处,通常要注意草药的性味、归经、功效等因素,确保合理搭配,相互作用,以达到治疗目的。

此外,草

药的煎煮也非常重要,合理的煎煮方法可以增加草药的疗效,提高方

剂的效果。

总之,中药方剂基础知识的了解对于中医学的学习和临床实践至

关重要。

通过学习中药方剂的组成、用途、用药禁忌等内容,可以更

好地理解和运用中医治疗的方法。

同时,我们也需要注重临床实践,通过实际操作,不断积累经验,提升自己的临床技能。

只有全面掌握中药方剂的基础知识,并运用于临床实践中,我们才能更好地服务于患者,提供有效的治疗。

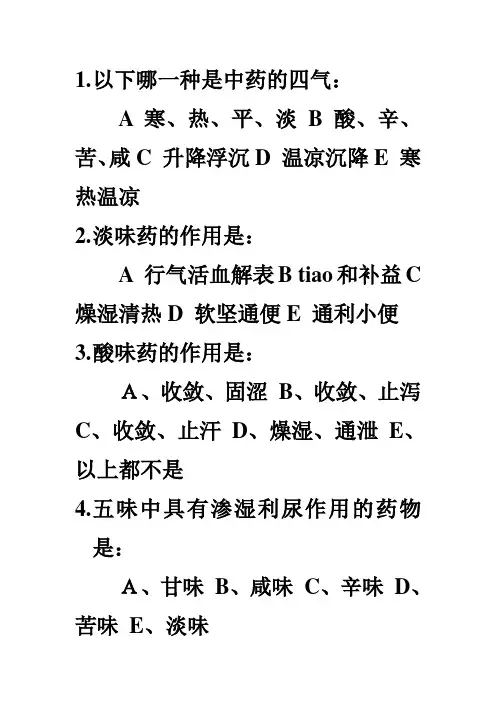

1.以下哪一种是中药的四气:A 寒、热、平、淡B 酸、辛、苦、咸C 升降浮沉D 温凉沉降E 寒热温凉2.淡味药的作用是:A 行气活血解表B tiao和补益C 燥湿清热D 软坚通便E 通利小便3.酸味药的作用是:A、收敛、固涩B、收敛、止泻C、收敛、止汗D、燥湿、通泄E、以上都不是4.五味中具有渗湿利尿作用的药物是:A、甘味B、咸味C、辛味D、苦味E、淡味5.性味苦寒的药物大都具有:A、祛风除湿B、芳香化湿C、清热燥湿作用D、利水渗湿作用E、祛除寒湿作用6.有收涩作用的中药,一般为( )味。

A.甘B.辛C.酸D.苦7.两种药物合用,能产生毒性反应或副作用,这种配伍关系称为:A 相须B 相使C 相杀D 相恶E 相反8.性能功效相似的药物配合应用,可以增强其原有疗效,这种配伍关系:A、相须B、相使C、相畏D、相杀E、相恶9.一种药物的毒性反应或副作用,能被另一种药物减轻或消除,这种配伍关系称为:A、相须B、相使C、相畏D、相杀E、相恶10.中药煎药用水,下列描述不正确的是()A、选取的水质若不好,可先煮沸放冷后可用来煎药B、药材倒入容器内,第一煎加水应man过药物3-5厘米处C、煎药过程中,若水不够可随时加水D、煎药之前宜先用冷水泡药E、一般复方药泡药需要30分钟到1小时11.下列药物不需要先煎特殊煎煮的药物()A、贝壳类B矿石类C泥沙多的药物D质轻量多的植物药E对咽喉有不良刺激的药物12. 归经是指药物对()的选择性的治疗作用。

A、病邪B、脏腑C、疾病D、证候13. 在方剂组成中,起引经或调和作用的药物称为()A、君药B、臣药C、佐药D、使药14. 用阴阳属性概括以下属阳的药味是()()()()()A、辛味B、甘味C、酸味D、咸味E、苦味15. 在方剂组成中,针对病因或主证而起主要治疗作用的药物称( )A.君药B.臣药C.佐药D.使药16. 升浮的药物能( ) A.平喘 B.潜阳 C.发汗 D.利尿17. 治疗外感风寒表证宜选用哪种性能的药物( )A、甘温B、辛温C、辛凉D、苦寒E、苦温18. 毒性是指药物对机体的( )A、刺激性B、损害性C、抵消性D、副作用E、治疗作用19. 肉桂与赤石脂同用,属药物配伍的( A )A、相畏B、相杀C、相反D、相恶E、相使20. 具有收敛固涩作用的是( )A、酸味B、咸味C、辛味D、苦味E、淡味21. 石膏与知母配合能增强清热泻火的疗效,这种配伍关系是( A )A、相须B、相恶C、相畏D、相杀E、相使22. 下列除哪味药之外都是妊娠绝对禁用的药物( D )A、麝香B、巴豆C、大戟D、半夏E、斑蝥23. 在“十八反”中,下列除哪味药物外均与乌头相反( A )A、玄参B、白芨C、贝母D、瓜蒌E、半夏24. 确定归经学说的理论基础是( )A、脏腑学说B、经络学说C、阴阳学说D、五行学说E、脏腑经络学说25. 五味中具有能泻下、软坚作用的是( )A、辛B、甘C、酸D、苦E、咸26. 甘味药的作用是( )A、发散行气行血B、补益缓急止痛C、收敛固涩D、软坚散结和泻下E、渗水利湿27. 汤剂的优点是( )A、缓慢,持久B、节约C、吸收快药效强D、方便E、口感适宜28. 丸剂的优点是( )A、吸收慢药效持久B、不易变质C、无色无味D、适用儿童E、口感适宜29. 辛味药的作用是( )A、发散行气活血B、补益缓急止痛C、收敛固涩D、软坚散结和泻下E、泻热燥湿30. 咸味药的作用是( )A、发散行气活血B、补益缓急止痛C、收敛固涩D、软坚散结和泻下E、泻热燥湿31. 苦味药的作用是( )A、发散行气活血B、补益缓急止痛C、收敛固涩D、软坚散结和泻下E、泻热燥湿32. 能表示药物作用部位的是( )A、四气B、五味C、归经D、升降浮沉E、毒性33. 能影响人体阴阳盛衰、寒热变化作用的是( )A、四气B、五味C、归经D、升降浮沉E、毒性34. 反映药物作用趋向的是( )A、四气B、五味C、归经D、升降浮沉E、毒性36. 煎煮中药最好选用下列哪种容器()A、沙锅B、搪瓷缸C、铁锅D、铜锅E、铝锅37. 中药汤剂的煎煮一剂药一般可煎几次()A、l次B、2次C、3次D、4次E、无数次38. 下列哪味药应包煎()A、磁石B、番泻叶C、芒硝D、蒲黄E、阿胶39. 下列药应后下的是()A、磁石B、番泻叶C、芒硝D、蒲黄E、阿胶40. 下列药应冲服的是( )A、磁石B、番泻叶C、芒硝D、蒲黄E、阿胶41. 安神药宜何时服( )A、饭前服B、饭后服C、睡前服D、清晨服E、以上都是42. 中药中,有软坚散结润下作用的药物,多为()味。

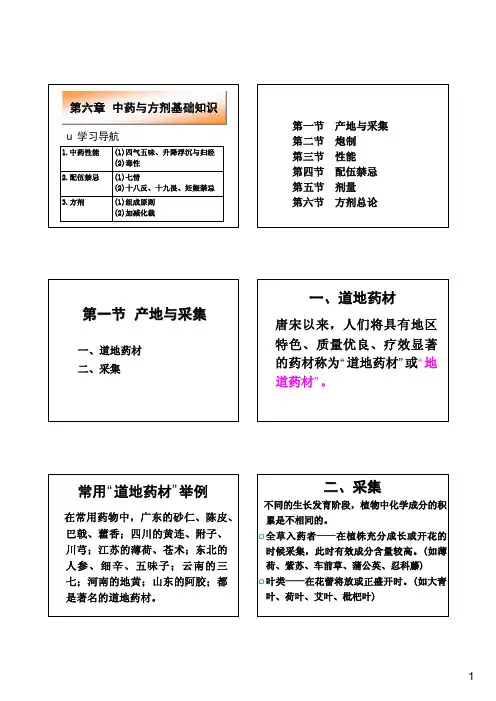

《中药学》自学指导一、中药基础知识1.1 中药的起源和传承了解中药的起源和传承,以及中药在中华文明和医学中的重要地位。

1.2 中药的种类与分类掌握中药的种类和分类方法,包括植物药、动物药和矿物药等。

1.3 中药的生长环境与采集了解不同中药的生长环境、生长特点及采集时间,以便更好地选择和使用中药。

二、中药药性理论2.1 四气五味掌握中药的四气(寒、凉、温、热)和五味(辛、甘、酸、苦、咸),以及它们对人体的作用和适应症。

2.2 升降沉浮了解中药的升降沉浮理论,掌握不同中药对人体升降沉浮的作用及其适应症。

2.3 归经与毒性了解中药的归经理论,掌握不同中药的归经及毒性,以便合理使用中药。

三、中药方剂学基础3.1 方剂的基本组成掌握方剂的基本组成及各组成药物的作用,以便更好地理解方剂的配伍原则和功效。

3.2 方剂的剂型与用法了解方剂的剂型和用法,包括汤剂、散剂、丸剂、膏剂等,以及各种剂型的适用范围和使用方法。

3.3 方剂的配伍原则与变化掌握方剂的配伍原则和变化,以便根据病情变化灵活运用方剂。

四、中药炮制与制剂4.1 中药炮制的目的与方法了解中药炮制的目的和方法,包括净制、切制、炮炙等,以及不同炮制方法对药物的作用和效果的影响。

4.2 中药制剂的制备方法与工艺流程掌握常见中药制剂的制备方法和工艺流程,包括口服液、糖浆剂、膏滋等,以便更好地选择和使用中药制剂。

五、中药药理与毒理5.1 中药药理作用与机制了解常见中药的药理作用和机制,以便更好地选择和使用中药。

5.2 中药毒理与不良反应掌握中药的毒理和不良反应,以及如何预防和处理中药不良反应。

六、中药临床应用6.1 中药在常见病治疗中的应用了解中药在常见病治疗中的应用及适应症,以便更好地发挥中药的治疗作用。

6.2 中药在疑难杂症治疗中的探索与应用了解中药在疑难杂症治疗中的探索和应用,以便更好地拓展中药的治疗范围和应用领域。

中药学专业知识一科目

中药学专业知识一科目主要包含以下内容:

1. 中药与方剂学基础:中药的来源、采收、炮制、性能、功效等基础知识;方剂的组成、用法、功效等基础知识。

2. 中药药理学基础:中药药理作用及其作用机制,中药主要药效学特点和药理作用特点。

3. 中药化学基础:中药化学成分的分类、性质、提取分离方法等基础知识。

4. 中药制剂学基础:中药制剂的制备工艺、质量控制、药效学评价等基础知识。

5. 中药鉴定学基础:中药的鉴别方法、依据、标准等基础知识,包括性状鉴别、显微鉴别、理化鉴别等。

6. 中药调剂学基础:中药调剂的基本知识,包括中药处方应付、中药处方审核、中药配伍禁忌等。

7. 中药安全性基础:中药不良反应的类型、产生原因及防范措施等基础知识。

总的来说,该科目涉及了中药学专业中的重要基础知识和技能,为进一步深入学习中药学其他专业课程打下坚实的基础。

如需获取更多关于该科目的具体内容,可以查阅关于中药学专业知识一的教材或资料,也可以咨询中医药专业的教师或专家。

中药与方剂基本知识汇总

一、中药分类

中药可以根据不同的标准进行分类,常见的分类包括药性分类和归经

分类。

1.药性分类:中药可以根据其药性的特点进行分类,通常分为寒、凉、平、温和热等性质。

2.归经分类:根据中医理论,中药可以归属于不同的经络和脏腑,如

归于心经、肺经、肾经等。

二、中药的常用功效

中药具有多种功效,常见的功效包括清热解毒、活血化瘀、调理气血、健脾养胃、祛湿利水、安神定志等。

不同的中药有不同的主要功效和适应症。

三、中药的制剂形式

中药可以通过不同的制剂形式进行应用,常见的制剂形式包括草药煎剂、丸、片、膏、散剂等。

草药煎剂是中药最原始的应用形式,草药经过

煮炮后饮用。

丸剂和片剂是将草药粉碎、混合后制成固体剂型,方便携带

和服用。

膏剂是将草药煎煮后加入胶质制成的外用药物形式。

散剂是将草

药磨成细粉后包装,可以直接服用或用于外敷。

四、方剂的种类

方剂是由多种中药按一定比例配伍而成的处方,它是中医治疗的核心。

根据不同的治疗目的和应用方法,方剂可以分为几类,包括外用方剂、内

服方剂、调理方剂和解表方剂等。

外用方剂主要用于外用治疗,如膏剂、

洗剂和药水等;内服方剂主要通过口服进行治疗,如丸剂和片剂等;调理方剂是根据体质特点进行调整身体的方剂,如补益方剂和清热方剂等;解表方剂主要用于治疗表现为外感风寒的疾病,如感冒发热等。