常见化学性职业病危害因素识别与防护

- 格式:pptx

- 大小:4.32 MB

- 文档页数:43

职业病危害因素的识别与控制职业病危害因素的识别与控制职业病危害因素识别的分类,通常可按其来源划分,也可参照卫生部颁布的《职业病危害因素分类目录》划分。

一、按照职业病危害因素的来源分为3大类:①生产工艺过程中产生的有害因素,主要包括化学因素、物理因素及生物因素。

化学因素主要有生产性毒物(如铅、苯、汞、一氧化碳、有机磷农药等)、生产性粉尘(如矽尘、煤尘、石棉尘、水泥尘、石棉尘、金属尘、有机粉尘等)。

物理因素主要有异常气象条件(如高温、高湿、低温等)、异常气压(高、低气压等)、噪声与振动(如机械性噪声与振动、电磁性噪声与振动、流动性噪声与振动等)、电离辐射(如α、β、γ、X射线、质子、中子、高能电子束等。

)、非电离辐射(如可见光、紫外线、红外线、射频辐射、激光等)。

生物因素主要有炭疽杆菌、布氏杆菌、森林脑炎病毒、真菌、寄生虫等。

②劳动过程中的有害因素,主要有劳动组织和劳动休息制度不合理;劳动过度心理和生理紧张;劳动强度过大,劳动安排不当;不良体位和姿势,或使用不合理的劳动工具。

③生产环境中的有害因素,主要包括自然环境中的因素,如在炎热季节受到长时间的太阳辐射导致中暑等;以及厂房建筑或布局不合理,如采光照明不足,通风不良,有毒与无毒、高毒与低毒作业安排在同一车间内等;来自其他生产过程散发的有害因素的生产环境污染。

二、按照2006年卫生部令第49号颁布施行的《建设项目职业病危害分类管理办法》及《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的项目划分。

该办法规定,可能产生职业病危害项目是指存在或产生《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的项目。

根据《职业病危害因素分类目录》划分,可分为以下10大类:①粉尘类。

包括矽尘、煤尘、石棉尘、滑石尘、水泥尘、铝尘、电焊烟尘、铸造粉尘和其他粉尘等。

②放射性物质类。

包括可能导致职业病的各种放射性物质与其他放射性损伤等。

③化学物质类。

包括铅、汞、锰、镉、钒、磷、砷、砷化氢、氯气、二氧化硫、光气、氨、氮氧化合物、一氧化碳、二硫化碳、硫化氢、苯等。

职业病危害因素危害性及防护措施职业病是指因长期从事其中一种职业或特定工作环境导致的疾病。

职业病的危害因素主要包括物理因素、化学因素、生物因素和心理因素。

下面将分别介绍这些危害因素的具体内容以及相应的防护措施。

物理因素主要包括噪声、震动、辐射和温度等。

噪声是一种常见的物理因素,高强度的噪声会导致听力损害,并可能引起神经系统和心血管系统的疾病。

预防噪声危害可以采取隔音措施、佩戴耳塞或耳罩等个体防护措施。

震动是指机器设备造成的振动,长期接触震动会引起手臂、脊柱和内脏等方面的损伤。

防护措施包括加装减震装置、改进工作技术、合理安排工作等措施。

辐射是指电离辐射和非电离辐射的危害,如X射线、紫外线、粒子辐射等。

防护措施包括加强辐射源的封闭和屏蔽、规范操作规程、佩戴防护设备等。

高温、低温和高压等极端温度和压力也会造成人体伤害,预防措施包括合理的工作时间和休息间隔、改善工作环境等。

化学因素是指在工作中接触到的各种化学物质,如有机溶剂、重金属、农药等。

这些化学物质可能进入人体,引起急、慢性中毒和致畸。

防护措施主要包括对化学物质进行分类和标识、加强通风换气、使用个体防护装备等。

生物因素主要包括微生物、病原体和动植物等。

职业性感染是生物因素的主要危害。

接触病人、动物、垃圾处理等工作会增加感染的风险。

预防措施包括严格遵守个人防护要求、加强卫生和消毒措施等。

心理因素是指工作环境和工作内容对人的心理状态产生的影响。

长期的心理压力和紧张工作环境可能导致工作压力大、焦虑、抑郁等心理疾病。

预防措施主要包括改良工作环境、推行工作休息制度、开展心理健康教育等。

职业病危害性因素的分类清单为了更好地保护职工的健康与安全,我们需要对职业病危害性因素进行系统地识别和分类。

以下是根据我国相关法规和标准制定的职业病危害性因素分类清单。

一、化学因素1.1 生产性粉尘- 矿物性粉尘:例如煤尘、石英尘等- 金属性粉尘:例如铁尘、铝尘等- 人工合成材料粉尘:例如聚乙烯尘、聚丙烯尘等1.2 生产性毒物- 金属及化合物:例如铅、汞、砷等- 有机溶剂:例如苯、甲苯、二甲苯等- 刺激性气体:例如氯气、氨气等- 窒息性气体:例如一氧化碳、氮气等二、物理因素2.1 异常气压- 高气压:例如深海作业、压缩空气作业等- 低气压:例如高山作业、航空作业等2.2 异常温度- 高温作业:例如冶金、锻造等- 低温作业:例如冷冻、冷藏等2.3 噪声- 机械设备产生的噪声:例如锻造、空压机等- 流动噪声:例如交通、城市建设等2.4 振动- 机械振动:例如锻造、钻孔等- 交通振动:例如道路、铁路等2.5 辐射- 电离辐射:例如核能、医疗放射等- 非电离辐射:例如紫外线、激光等三、生物因素3.1 病原体- 细菌:例如炭疽杆菌、鼠疫杆菌等- 病毒:例如流感病毒、艾滋病病毒等- 寄生虫:例如疟原虫、血吸虫等3.2 植物性粉尘- 花粉:例如棉絮、木屑等- 真菌:例如蘑菇、霉菌等3.3 动物性因素- 昆虫:例如蜜蜂、蚂蚁等- 微生物:例如尘螨、真菌等四、心理因素4.1 工作压力- 工作量过大、时间紧迫- 竞争激烈、晋升压力4.2 人际关系- 同事间矛盾、冲突- 上下级沟通不畅4.3 工作环境- 狭小、封闭的空间- 嘈杂、混乱的工作环境五、其他因素5.1 机械伤害- 旋转机械、传动装置等- 跌落、碰撞等5.2 电气伤害- 触电、漏电等- 电磁辐射5.3 火灾、爆炸- 可燃性气体、液体泄漏- 火源、高温物体等5.4 交通安全- 道路运输- 铁路、航空运输通过以上分类,企业可以更加系统地识别和评估职业病危害性因素,制定针对性的防护措施,保障职工的健康与安全。

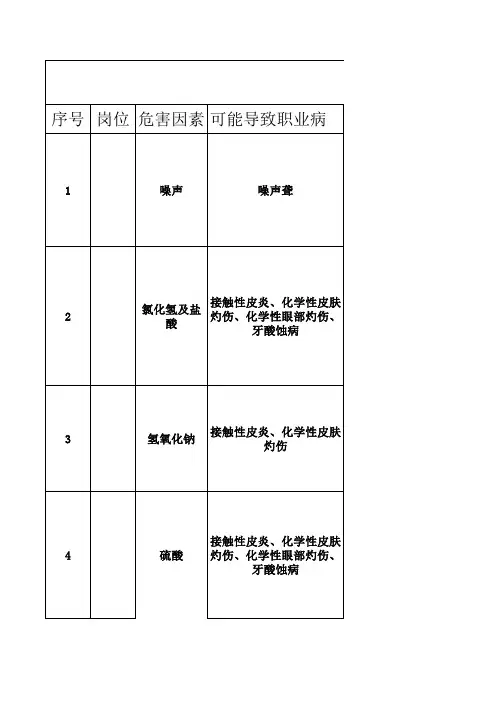

化验室职业病危害因素及防范措施化验室是进行各种化学实验和分析的地方,其工作中涉及到大量的化学物质和有害因素,容易对工作人员的身体健康造成危害。

因此,了解非常重要。

一、化验室职业病危害因素1. 化学因素化验室中使用的化学试剂种类繁多,包括酸、碱、溶剂、重金属等。

这些化学物质对人体有一定的毒性,长时间接触可能会引发中毒、肝脏损伤、神经系统损伤等疾病。

2. 物理因素化验室中的物理因素主要包括噪声、震动、辐射等。

长时间暴露在高强度噪声环境中,可能导致听力损伤;频繁接触紫外线、激光等辐射,可能导致皮肤病、白内障等疾病。

3. 生物因素化验室中可能存在病原微生物,如细菌、病毒等。

如果工作人员在操作过程中没有采取适当的防护措施,可能导致感染疾病。

4. 心理因素化验室工作往往需要高度集中注意力,长时间从事该项工作可能导致心理压力大、疲劳等现象。

二、化验室职业病防范措施1. 化学因素防范措施(1)加强化学试剂的管理,建立完善的化学品清单,明确化学品的性质、用途、储存条件等。

(2)工作人员在进行实验操作时,应严格按照实验规程和操作规程进行,佩戴适当的个人防护装备,如实验服、手套、护目镜等。

(3)加强通风,确保实验室内空气流通,降低化学物质浓度。

2. 物理因素防范措施(1)控制噪声污染,合理布局实验室,避免噪声源与工作人员直接接触。

(2)对于紫外线、激光等辐射,应采取相应的防护措施,如使用防护屏、佩戴防护眼镜等。

3. 生物因素防范措施(1)加强生物安全防护,对实验动物、病原微生物等进行严格管理,避免交叉感染。

(2)工作人员应定期进行健康检查,发现疾病及时治疗。

4. 心理因素防范措施(1)合理安排工作时间和休息时间,避免长时间连续工作。

(2)加强心理辅导,帮助工作人员应对工作中的压力,提高心理素质。

三、化验室职业病防治建议1. 加强化验室职业病危害因素的监测和评估,确保工作人员了解工作中可能面临的危害。

2. 建立完善的化验室管理制度,确保实验操作规范、安全。

职业病预防化学因素的措施职业病是指由特定工作环境或特定工作方式而导致的疾病,其中化学因素是造成职业病的主要因素之一、作为预防措施,以下是一些在工作环境中预防化学因素导致职业病的措施:1.了解化学物质的性质和危害:雇主应提供有关化学物质的详细信息,包括毒性特性、使用方法、储存条件、应急处理方法等内容,以帮助员工了解并正确处理化学物质。

2.进行风险评估:雇主应对工作环境中的化学物质进行评估,确定相关职业病的风险,并采取相应的控制措施。

这可以通过对化学品的化学成分、浓度、暴露时间和频率进行监测来实现。

3.工作过程管控:通过改变工作过程来控制化学物质的暴露,例如采用封闭系统、自动化设备和机械化流程等,减少员工与化学物质的直接接触。

4.提供个人防护装备:根据工作环境的特点,为员工提供合适的个人防护装备,如呼吸器、眼镜、手套、工作服等,以降低化学物质对员工的暴露风险。

5.定期检查和医学监测:建立健全的职业病防治制度,定期对员工进行体检和医学监测,及时发现化学因素导致的职业病症状,并采取相应的治疗措施。

6.培训和教育:雇主应提供必要的培训和教育,使员工了解化学品的危害性和正确的使用方法,以及如何正确佩戴和使用个人防护装备,以充分提高员工的安全意识。

7.建立应急预案:制定化学事故和职业病的应急预案,包括应急处理程序、事故报告和事故调查等,以便应对突发情况并进行事后处理。

8.监测与记录:雇主应建立化学物质和职业病防护的监测和记录系统,包括化学物质使用的量、频率和方式,员工的暴露情况和体征,以便评估防护措施的有效性,并及时进行调整。

9.维护工作环境和设备:定期进行工作场所的清洁和维护,确保化学物质不会在工作环境中累积或泄漏,维修和检测设备的功能性,确保其安全使用。

10.加强监管与管理:相关政府部门应加强对有化学因素的行业和企业的监管,出台和执行相应的法律法规,加大对违反职业安全健康规定的行为的处罚力度,以保障员工的生命安全和身体健康。

职业健康宣传材料常见有害因素危害及防护亲爱的大家:近年来,随着人们对健康的关注度不断提高,职业健康问题也逐渐成为社会关注的焦点。

为了让大家对职业健康有更深入的了解,我想和大家分享一些常见的有害因素危害及防护方法。

希望通过这份宣传材料,能够为大家的工作生活带来一些帮助。

物理因素是指空气温度、噪音、辐射、震动等因素对人体产生的危害。

长期暴露在高温环境下会导致中暑、皮肤病等健康问题。

而高噪音环境则会造成听力损害、睡眠障碍等。

辐射和震动也会对人体产生不可逆的伤害。

应对这些危害,我们需要采取一些防护措施。

在高温环境下,我们应该注意控制室内温度、增加水分摄入,避免长时间暴露在高温之下。

对于高噪音工作环境,要戴上适当的耳塞或耳罩,减少噪音对听力的影响。

对于辐射和震动,我们需要做好个人防护工作,选择安全可靠的办法来减少危害。

化学因素是指常见的有毒化学物质对人体的危害。

例如,氨气回收工人易患硫磺酸烟雾中毒,农药生产人员易受到农药的毒害等。

长期接触这些有毒化学物质会对人体的呼吸、消化系统以及神经系统等产生不可逆的损害。

为了预防化学有害因素的危害,我们需要采取相应的防护措施。

首先,我们需要了解化学品的性质和毒性,并正确使用个人防护装备,如手套、防护面具等。

其次,在操作化学品时,应确保有良好的通风条件,避免化学物质直接接触皮肤或吸入到肺部。

生物因素是指微生物、寄生虫等生物对人体的危害。

例如,医护人员易受到病原菌和疾病传播的威胁,农业从业者易感染寄生虫等。

接触这些生物因素会引发传染病,损害人体健康。

为了防止生物因素的危害,我们需要注意个人卫生和接种疫苗等预防措施。

同时,我们需要加强工作场所的清洁和消毒,定期对工作场所进行健康检测。

心理因素是指工作中的压力、紧张和冲突等因素对人体心理健康产生的不良影响。

长期的工作压力会导致焦虑、抑郁等心理疾病的发生。

为了预防心理因素的危害,我们需要调整工作与生活的平衡,保持积极的心态。

可以通过进行适当的休闲活动、参与运动、与亲友交流等方式来缓解工作压力。

常见职业危害因素的危害及其防护一、硫化氢主要危害:本品是剧烈的神经毒物,属高毒类。

急性中毒:轻者表现眼及呼吸道刺激症状,鼻、咽部烧灼感。

中度中毒者中枢神经系统症状明显,头痛、头晕、乏力、呕吐、轻度意识障碍。

咳嗽、胸闷呈现化学性支气管和肺炎肺水肿征象。

重度中毒者可在数秒内突然昏迷,呼吸和心跳骤停,发生闪电样死亡。

长期高浓度接触可引起眼和呼吸道炎症,重者角膜溃疡、视力模糊。

长期低浓度接触可引起神经衰弱综合征和四周神经炎等。

目标疾病职业病:职业性急性硫化氢中毒(GBZ31)职业禁忌证:1、中枢神经系统器质性疾病;2、伴肺功能损害的呼吸系统疾病;3、器质性心脏病。

预防措施:1、提高自动化和密闭化程度,加强通风排毒;2、穿静电工作服,戴防护手套和防护眼镜;3、工作场所禁止饮食和吸烟,工作完毕,淋浴更衣;4、进入密闭空间或高浓度作业区时,应严格遵守平安操作规程,佩戴过滤防毒面罩和面具。

二、苯主要危害:属高毒类。

急性中毒:在短时间内吸入大量的苯蒸气可引起急性中毒。

初起粘膜刺激症状,随后表现兴奋及醉酒征象,头痛、头晕、恶心、呕吐等。

重者可消失震颤、谵妄、昏迷、抽搐、血压下降,甚至呼吸、循环衰竭而死亡。

慢性中毒者:最常见的为神经衰弱症候群和造血系统损害。

早期白细胞持续下降,中性粒细胞肯定值削减,可同时有血小板下降,皮肤粘膜出血等。

晚期可进展为全血细胞削减,再生障碍性贫血,极少数可引起不同类型的白血病。

常常接触苯,皮肤可因脱脂变得干燥、脱屑、皲裂、过敏性湿疹和毛囊炎等。

目标疾病职业病:1、职业性慢性苯中毒(GBZ68);2、职业性苯所致白血病(GBZ94)。

职业禁忌证:1、上岗前检查血象,检查结果低于正常参考值(白细胞计数低于4.5×109/L,血小板计数低于8×1010/L,红细胞计数男性低于4×1012/L,女性低于3.5×1012/L或血红蛋白定量男性低于120g/L,女性低于110g/L);2、造血系统疾病如各种类型的贫血、白细胞削减症和粒细胞缺乏症、血红蛋白病、血液肿瘤以及凝血障碍疾病等;3、脾功能亢进。

常见的职业病危害因素及其防护措施1.物理因素:常见的物理因素包括噪声、振动、电磁辐射和高温等。

-噪声:长期暴露在噪声环境下会导致听力损害。

防护措施包括佩戴耳塞或耳罩,减少噪声源的强度。

-振动:长期暴露在振动环境下会导致手指麻木、肌肉疼痛等问题。

防护措施包括减少振动源的强度,使用振动吸收装置。

-电磁辐射:长期暴露在电磁辐射环境下会导致电离辐射损害。

防护措施包括远离辐射源,使用屏蔽设备。

-高温:长期暴露在高温环境下会导致中暑、脱水等健康问题。

防护措施包括定期休息、提供防护服和饮水设施。

2.化学因素:常见的化学因素包括有害化学物质、粉尘、气体和蒸汽等。

-有害化学物质:长期接触有害化学物质会对人体造成损害,如中毒和癌症。

防护措施包括使用防护设备,提供通风装置,并遵循正确的操作规程。

-粉尘:长期吸入粉尘会导致呼吸系统疾病。

防护措施包括佩戴口罩、提供通风装置,并经常进行清洁和封闭粉尘源。

-气体和蒸汽:吸入有毒气体和蒸汽会对呼吸系统和神经系统造成损害。

防护措施包括佩戴呼吸器、提供通风装置,并遵循正确的操作规程。

3.生物因素:常见的生物因素包括细菌、病毒和寄生虫等。

-细菌和病毒:接触细菌和病毒会导致感染和传染病。

防护措施包括佩戴口罩、勤洗手、提供个人防护设备,并定期消毒和清洁工作场所。

-寄生虫:接触寄生虫会导致寄生虫感染。

防护措施包括佩戴防护服、使用避虫剂,并保持环境清洁。

4.心理因素:常见的心理因素包括工作压力、长时间工作和疲劳等。

-长时间工作:长期超时工作会导致身体疲劳和注意力不集中。

防护措施包括提供适当的工作时间和休息时间,并安排必要的轮班制度。

5.人机工效因素:常见的人机工效因素包括不符合人体工程学原理的工作设备和工作环境。

-工作设备:使用不符合人体工程学原理的工作设备会导致肌肉骨骼疾病。

防护措施包括提供符合人体工程学原理的工作设备,如调节座椅高度和角度,提供合适的键盘和鼠标等。

-工作环境:不符合人体工程学原理的工作环境会导致眼睛疲劳和颈部疼痛。

常见职业危害的类别及防护1. 物理因素类职业危害及防护措施物理因素类职业危害主要包括噪声、震动、辐射、气候等。

针对这些职业危害,可采取以下防护措施:- 噪声:戴耳塞或耳罩;远离噪声来源;安装隔音设备。

- 震动:使用减震器材或黑胶隔振垫;改善工作条件,如增加提供个人护具等。

- 辐射:使用屏蔽设备,如铅板或防护屏;远离辐射源;减少辐射暴露时间。

- 气候:穿戴适宜的防护服装;控制室内温度和湿度;提供充足的饮水和休息时间。

2. 化学因素类职业危害及防护措施化学因素类职业危害主要包括有毒气体、蒸气、粉尘、溶剂等。

针对这些职业危害,可采取以下防护措施:- 有毒气体和蒸气:保持通风良好;佩戴呼吸器具;避免长时间暴露。

- 粉尘:使用排尘设备,如排尘罩;佩戴口罩或防尘面具;保持工作环境清洁。

- 溶剂:使用低挥发性溶剂;减少接触面积;佩戴个人防护装备。

3. 生物因素类职业危害及防护措施生物因素类职业危害主要包括细菌、病毒、真菌、寄生虫等。

针对这些职业危害,可采取以下防护措施:- 细菌、病毒等:佩戴个人防护装备,如口罩、手套;定期消毒工作区域;遵循个人卫生习惯。

- 真菌:保持工作环境干燥和清洁;佩戴适当的防护装备,如手套、防护眼镜等;定期检查空气质量。

- 寄生虫:使用虫媒防护装备,如防蚊网、防蜱衣;清理工作区域,避免滋生虫害。

4. 人因因素类职业危害及防护措施人因因素类职业危害主要包括人体姿势不良、长时间待机、劳动强度过大等。

针对这些职业危害,可采取以下防护措施:- 人体姿势不良:使用符合人体工程学的工作台椅;定期休息和做适宜的体操活动;学习正确的工作姿势。

- 长时间待机:定期休息和活动;进行体能训练,增强耐力;分配合理的工作时间。

- 劳动强度过大:采用合理的工作工艺和工具;进行合理的工作安排,避免超负荷工作;关注员工的身体状况。

5. 心理因素类职业危害及防护措施心理因素类职业危害主要包括工作压力、人际关系不良、工作不满意等。

职业病危害因素的种类及防护一、职业病危害因素分类有哪些分类方法,按照不同的分类方法分别可分为哪几类?答:职业病危害因素通常有两种分类方法:按性质分类、按卫生部<<职业病危害因素分类目录>>分类(一)职业病危害因素按性质可分为1 化学因素,包括(1)有毒物质如:铅.汞.苯.氯.一氧化碳.三氯乙烯.正己烷.有机磷农药等 (2)生产性粉尘如矽尘.石棉尘.煤尘.有机粉尘.混合粉尘等.2 物理因素,(1)异常气象条件如高温.高湿.低温 (2)异常气压如高气压.低气压 (3)噪声.振动 (4)非电离辐射如可见光.紫外线.红外线.射频辐射.激光等 (5)电离辐射如χ线. γ线.3 生物因素如附着于皮毛上的炭疽杆菌.布氏杆菌,甘蔗渣上的真菌,作业人员或医务工作者可能接触到的生物传染性病原物.(二)卫生部<<职业病危害因素分类目录>>将职业病危害因素分为粉尘类. 放射性物质类.(电离辐射). 化学物质类. 物理因素. 生物因素. 导致职业性皮肤病的危害因素. 导致职业性眼病的危害因素. 导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素. 职业性肿瘤的职业病危害因素. 其他职业病危害因素等十大类.最后要说明的一点:煤矿井下工人滑囊炎是职业病目录中唯一由于不良作业条件(压迫及摩擦)引起的职业病.生产性毒物二、生产性毒物的定义?生产过程中使用或产生的有毒物质,统称为生产性毒物.生产性毒物在一定条件下可通过不同途径进入人体而引起中毒,或引起免疫功能或其他生理功能改变,因而使人易患病或促使原有疾病的病情加重,病程延长.有的毒物具有局部刺激,致敏及腐蚀作用,有的还可致肿瘤,致畸胎及诱发遗传变异等作用.劳动者在生产过程中由于接触毒物所发生的中毒称为职业中毒.三、毒物在生产过程中的存在形式有哪些?毒物在生产过程中能以多种形式出现,同一化学物质在不同行业或不同生产环节显现出不同的形式,主要有以下几种:1. 原料如制造氯乙烯所用的乙烯和氯;制造颜料蓄电池所用的铅.2. 中间产品(中间体) 如制造苯胺时,硝基苯是中间体.3. 辅助材料如橡胶行业用苯及汽油作溶剂;生产乙醛时用汞作催化剂.4. 成品如农药厂生产的对硫磷.乐果5. 副产品或废弃物如炼焦时产生的煤焦油.沥青;含碳物质燃烧时产生的一氧化碳;粘胶纤维厂.制革厂等产生的硫化氢;冶炼中产生的二氧化硫.6. 夹杂物如某些金属.酸中夹杂的砷.7. 其他生产性毒物可以分解产物或”反应产物”的形式出现.如磷化?遇湿自然分解产生磷化氢;聚氯乙稀塑料制品加热到160-170℃时分解产生氯化氢;用四氯化碳灭火器消防时,四氯化碳与明火或灼热金属物体接触时氧化生成光气.三、毒物在生产环境中存在的形态有哪些?生产性毒物可以固体. 液体气体或气溶胶的形态存在,其对人体的危害以空气污染为主1. 固体如氰化钠. 对硝基氯苯.2. 液体如苯. 汽油等有机溶剂以上两种形态存在的生产性毒物,如果不挥发,又不经皮进入,较安全.3. 气体指常温.常压下呈气态的物质.如由化工厂管道. 容器或反应器逸出的氯化氢. 氰化氢. 二氧化硫. 氯气等.4. 蒸汽固体升华. 液体蒸发或挥发时形成蒸汽.凡沸点低.蒸汽压大的物质都易形成蒸汽. 对液态物质加热. 搅拌. 喷雾. 通气及超声处理时可加速挥发;暴露面积大也能促进挥发.如喷漆作业中的苯. 汽油. 醋酸酯类等的蒸汽.5. 粉尘能较长时间悬浮在空气中的固体微粒称作粉尘,其粒子大小多在0.1-10μ.6. 烟尘为悬浮在空气中直径小于0.1μ的固体微粒.某些金属熔融时所产生的蒸汽在空气中迅速冷凝或氧化形成烟,如熔炼铅时产生的铅烟,熔铜铸铜时产生的氧化锌烟. 有机物质加热或燃烧时也可产生烟,如农药熏蒸剂燃烧时产生的烟.7. 雾为悬浮于空气中的液体微滴,多由于蒸汽冷凝或液体喷洒而形成的.如喷洒农药时的药雾;喷漆时的漆雾;电镀铬时的铬酸雾;金属酸洗时的硫酸雾.粉尘. 烟及雾统称为气溶胶. 注意,就同一种生产性毒物而言,其存在的形态常不是单一的. 固定不变的.四、生产性毒物接触机会有哪些?在生产劳动过程中主要有以下一些操作或生产环节可能接触到毒物.1. 原料开采与提炼. 开采过程中可形成粉尘(如锰矿中的锰尘),逸散出蒸汽(如汞矿);冶炼过程中可产生大量蒸汽或烟(如炼铅).2. 材料搬运与储藏. 固态材料产生的粉尘可吸入或经皮进入(如有机汞农药);液态材料可因包装渗漏而经皮进入(如苯的氨基. 硝基化合物);储存气态毒物的钢瓶泄漏(如氯气)而经呼吸道进入.3. 材料加工及准备固体材料的粉碎. 研磨. 过筛. 配料及拌料时可有粉尘发生.液态有毒物质的分装可沾染皮肤. 衣服.4. 加料. 固态原料的手工加料可导致粉尘飞扬;液态原料的手工加料时可有蒸汽逸出;污染操作者的身体和地面,并可成为二次毒原.5. 化学反应某些化学反应如控制不当或加料失误可发生意外事故;如产热或产气的反应如进行的太快可发生冒锅或冲料,使物料喷出反应釜;易燃性物质反应过激,控制不当可发生爆炸.化学反应过程中可释出有毒气体,有的可同时带出有害雾滴.利用回收的废料作原料,或原料本身不纯,反应过程中可能有夹杂物逸出.6. 完成操作指完成反应后的操作.成品. 中间体或残余物料的出料时,可放出有害蒸汽;如物料是固态,有时工人须进入反应釜内操作.物料输送管道或出料口发生堵塞,工人进行处理时接触情况更严重.对成品进行离心处理时可有雾滴甩出.成品的结晶过程有时须用有机溶剂而有蒸汽逸出.成品的粉碎. 烘干. 包装. 分装过程中,由于物态和理化特性不同,可有粉尘飞扬,或有毒蒸汽逸出,或污染皮肤与衣服.7. 辅助操作. 采取样品. 检修设备. 搬运废料等过程可有气体逸出,或有液体逸出而污染双手或体表等.8. 生产中应用. 如在农业生产中喷洒杀虫剂,喷漆中使用苯作稀释剂,开矿时掘进作业使用炸药爆破.9. 其他. 有些作业虽未使用有毒物质,但在特定情况下也可接触到毒物而发生中毒.如进入地窖. 矿井下废巷道或清除化粪池时可发生硫化氢中毒;修船作业气割旧船体时接触铅烟;检修带汞设备可致汞中毒;用氧乙炔焊接或切割聚四氟乙烯配件可接触氟塑料热解物.五、职业中毒防护的技术措施有哪些?职业中毒的病因是职业环境中的生产性毒物,因此预防职业中毒必须采取综合治理措施,具体措施如下:1. 根除毒物. 可用无毒或低毒原料代替有毒或高毒原料,如用无汞仪表代替有汞仪表,使用苯作溶剂或稀释剂的油漆,其稀料改为二甲苯等.但替代物不能影响产品质量.2. 降低毒物浓度减少人体接触毒物水平,以保障接触者的健康是预防职业中毒的关键.其中心环节是加强技术革新和通风排毒措施,将环境空气中毒物浓度控制在容许浓度以下.(1) 技术革新:对生产有毒物质的作业,原则上采取密闭生产,应用先进技术和工艺,尽量采取遥控和程序控制,最大限度减少操作者接触毒物的机会. (2) 通风排毒:在有毒物质生产过程中,应采用局部通风排毒系统,将毒物排出.最常用的局部通风排毒装置有排毒柜. 排毒罩及槽边吸风等,应根据生产工艺和毒物的理化性质发生源及生产设备的不同特点而选择合适的排毒装置,使工作场所有毒物质的浓度达到<<工作场所有害因素职业接触限值>>(GBZ2-2002的要求.3. 工艺建筑布局: 生产工序的布局应符合职业卫生要求.有毒物逸散的作业应根据毒物的毒性浓度和接触人数等,对作业区实行区分隔离,以免产生叠加影响.有害物质发生源,应布置在下风侧;如布置在同一建筑物内时,放散有毒气体的生产工艺过程应布置在建筑物的上层.; 可产生有毒粉尘飞扬的厂房,应防止尘毒二次飞扬.4. 个体防护是预防职业中毒的重要辅助措施.个体防护用品包括呼吸防护器.防护帽.防护眼镜.防护面罩.防护服和皮肤防护用品等.选择个人防护用品应注意其防护特性和效能.在使用时,应对使用者加以培训;平时经常保持良好的维护,才能很好发挥效用.在有毒物质作业场所,还应设置必要的卫生设施,对能经皮吸收或局部作用危害大的毒物还应配备皮肤和眼睛的冲洗设施.5. 职业卫生服务 .应对作业场所空气中毒物浓度进行定期或不定期的监测和监督;对接触有毒物质的人群实施健康监护,认真做好上岗前和定期健康检查,排除职业禁忌,芳香早期的健康损害,并及时采取有效预防措施.生产性粉尘六、生产性粉尘定义?生产性粉尘是指在生产过程中形成的,并能长时间飘浮在空气中的固体微粒。

作业场所常见职业病危害因素控制措施1.化学因素化学因素包括有害化学物质、有毒气体和粉尘等。

为了防止劳动者接触这些危害物质,工作场所应采取以下措施:-替换:尽可能替换有害物质为无害物质,减少劳动者接触的机会。

-隔离:设置密封的操作间,防止有害物质散播到劳动者工作区域。

-通风:加强室内通风,排除有毒气体和粉尘,保持室内空气清新。

-配备个人防护设备:为劳动者提供适当的个人防护设备,如呼吸器、防护手套、安全眼镜等。

2.物理因素物理因素包括噪声、震动、电磁辐射等。

为了控制这些危害因素,工作场所应采取以下措施:-隔离:将噪声源隔离出来,减少劳动者暴露于噪声环境中的时间。

-隔音:加强场所隔音设计,降低噪声水平。

-佩戴个人防护设备:如耳塞或耳罩等防护工具,减少对耳朵的损害。

-检测和监测:定期检测和监测工作场所的物理因素水平,确保在可接受范围内。

3.生物因素生物因素包括传染病、致病微生物等。

为了控制这些危害因素,工作场所应采取以下措施:-健康检查:严格健康检查,确保员工没有传染病或其他潜在健康问题。

-防护装备:提供适当的防护装备,如防护口罩、手套等。

-环境清洁和卫生:加强工作场所的环境清洁和卫生,定期消毒。

4.职业性疲劳因素职业性疲劳因素主要包括长时间的工作和工作强度高。

为了控制这些危害因素,工作场所应采取以下措施:-合理安排工作时间:避免劳动者长时间连续工作,合理安排轮班和休息时间。

-分配合理的工作量:根据工作特点和劳动者的实际情况,合理分配工作量,减少工作负荷。

-提供适当的工作设备和工具:提供适合的工作设备和工具,减轻劳动者的负担。

除了以上措施,还有一些综合措施可以综合预防和控制职业病危害因素:-健康教育:加强对劳动者的职业健康知识教育,提高他们的预防意识和能力。

-建立监测和报告制度:建立职业病监测和报告制度,及时掌握和处理职业病问题。

-健康监护:建立健康监护机制,对有高风险的劳动者进行定期体检,并进行职业病检测。

职业病危害因素详细分类表

为了更好地保护劳动者的健康与安全,我们需要对职业病危害因素进行详细分类,以便于对其进行有效的识别、评估和管理。

以下是职业病危害因素的详细分类表:

一、化学因素

1.1 吸入性有害物质

1.2 皮肤接触性有害物质

1.3 口服有害物质

二、物理因素

2.1 噪声

2.2 振动

2.3 温度

三、生物因素

3.1 细菌和病毒

3.2 寄生虫

四、心理因素

4.1 工作压力

4.2 人际关系

以上是职业病危害因素的详细分类表,希望对您有所帮助。

请注意,这仅作为参考,实际工作中可能存在其他职业病危害因素,需要根据实际情况进行识别、评估和管理。