《黄瓜细菌性角斑病》PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:429.00 KB

- 文档页数:33

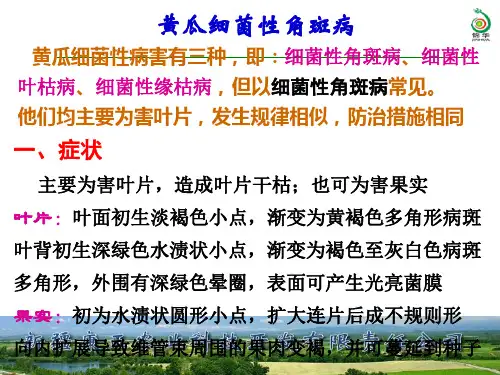

防治2023-11-09contents •黄瓜细菌性角斑病的为害•病原菌与传播途径•发病条件与环境影响•防治方法与技术措施•防治效果评估与展望•案例分析与应用实践目录01黄瓜细菌性角斑病的为害症状识别叶片症状01初期呈水渍状淡绿色小斑点,后期逐渐扩大为受叶脉限制的近圆形或不规则形病斑,病斑边缘角状油渍状,中间灰白色至淡黄色,后期病斑干枯易碎。

茎部症状02呈水渍状小点,扩大后为稍凹陷的近圆形或不规则形黄褐色病斑,后期干燥时龟裂。

果实症状03初期呈水渍状小斑点,扩大后为稍凹陷的黄褐色近圆形或不规则形病斑,后期果实龟裂。

分布范围黄瓜细菌性角斑病在全国各地均有发生,为害严重。

为害程度该病在黄瓜生长期间可一直发生,造成叶片早枯,严重影响黄瓜的产量和品质。

病害分布与为害程度为害特点与原因分析为害特点黄瓜细菌性角斑病主要为害叶片、茎和果实,造成叶片早枯、果实龟裂,严重影响黄瓜的产量和品质。

原因分析病原菌通过伤口、气孔等途径侵入植株,高温高湿、叶面结露、植株衰弱等情况下病害容易发生。

此外,连作、施肥不当、浇水过多等也容易导致病害加重。

02病原菌与传播途径细菌形态特征黄瓜细菌性角斑病的病原菌为Pseudomonas syringae pv. lachrymans,该细菌呈短棒状,有荚膜,无芽孢,具极鞭毛,革兰氏染色阴性。

病原菌鉴定生理生化特性该细菌能利用多种碳源和氮源,如蔗糖、甘油、果糖等碳水化合物以及硝酸钠、尿素等含氮化合物,产酸、产气、不产生荧光色素。

致病性该细菌侵染黄瓜后,主要引起叶部病害,如角斑病、缘枯病等,也可侵染果实和茎部,引起溃疡和腐烂。

传播途径与流行规律传播途径黄瓜细菌性角斑病主要通过种子带菌传播,也可通过气流、雨水和昆虫传播。

种子带菌是远距离传播的主要途径,近距离传播主要靠雨水飞溅和昆虫传播。

流行规律黄瓜细菌性角斑病的发生和流行与环境条件、气象因素和品种抗性等因素密切相关。

湿度高、温度适宜(24-28℃)、多雨高湿的条件下容易发生和流行;连作地块、管理粗放、病虫害防治不及时的田块发病较重;不同品种的抗病性存在差异,感病品种容易发生流行。

黄瓜细菌性角斑病的识别与防治症状识别主要危害叶片,也可危害果实和茎蔓。

叶片受害,初为水渍状小点,淡绿色,后变为淡黄色。

病斑扩展后受叶脉限制呈多角形,黄褐色,后期病斑中央组织干枯形成穿孔。

空气湿度大时,叶背病斑上有白色黏液。

瓜条受害,初为水渍状小圆点,后变淡灰色,病斑扩大后形成裂口或溃疡,潮湿时分泌白色细菌黏液。

果实上的病斑向内扩展,一直蔓延到种子。

幼苗被害,子叶初呈水渍状圆斑,稍凹陷,后变褐干枯,茎部染病可引起幼苗猝倒。

侵染途径本病由假单胞杆菌属细菌侵染所致。

病菌在种子或随病残体在土壤中越冬。

通过雨水、昆虫和农事操作进行传播。

病菌一般从气孔、zkTL、皮孔等自然口和伤口侵入。

种子表面的病菌在种子萌发时即侵入子叶。

发病规律当温度在22℃~24℃,相对湿度在70%以上日寸,病害易于发生和流行。

一般多在栽培密度大、土壤潮湿的地块先发病,在连阴雨后,天气闷热时病害容易滋生蔓延。

低洼地、排水不良及整枝绑蔓不及时的地块易发病。

另外,定植时护根措施不好,或地下害虫多,造成根系断裂,给病菌以可乘之机。

防治方法1.从无菌种株上采种带菌种子播前要用40%的福尔马林150倍液浸种2小时,或用100万单位的硫酸链霉素浸种2小时,洗净后浸种催芽。

2.轮作应与十字花科或茄科蔬菜轮作,避免重茬。

3.加强栽培管理用无病土育苗,采用纸桶、营养钵等护根。

定植时尽量少伤根系,要适时灌水,勤中耕,防止土壤龟裂,损伤根系。

同时注意防治地下害虫。

4.药剂防治定植前苗床内喷一次(1:4:60)的铜皂液,或(1:2:300~400)的波尔多液进行预防。

发病初期可选择下列药剂进行防治:1)30%的DT可湿性粉剂500倍液喷雾。

2)100万单位的硫酸链霉素4000-5000倍液喷雾。

3)77%的可杀得可湿性微粒粉剂400倍液喷雾。

(4)60%的DTM可湿性粉剂500倍液喷雾。