汉中风俗简介

- 格式:ppt

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:19

汉中汉文化的内容全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:汉中,位于陕西省中部,是一座拥有悠久历史和丰富文化的城市。

这里是关中文化的发源地之一,拥有许多历史遗迹和传统文化,被誉为“汉文化圣地”。

汉中市是一个历史悠久的城市,早在西周时期,这里就是重要的军事重镇。

随着历代王朝的更迭,汉中逐渐成为了政治、经济、文化的中心之一。

汉中的文化底蕴深厚,不仅有着丰富的历史故事和传说,还有着独特的文化遗产和传统习俗。

汉中的文化传统主要受到了儒家文化和道家文化的影响。

儒家讲求仁爱和道德规范,强调君臣、父子、夫妇、朋友之间的相互尊重和关怀;而道家则追求自然和谐,主张顺应自然、顺势而为。

这两大思想在汉中的地域中融合,形成了独特的汉中文化。

在汉中,人们尊儒尚道,安享清静生活。

每逢传统节日,汉中市民都会举行各种各样的祭祀活动,祈求风调雨顺,国泰民安。

其中最有名的要数巴山夜宴,这是汉中一年一度的盛大祭祀仪式,各地人士会聚集在巴山古道上共享美食,舞狮祈福,祈求家庭幸福平安。

在汉中还有着许多闻名遐迩的历史遗迹,如汉昭帝陵、青仓山石窟、镇南关等。

这些遗迹见证了汉中文化的繁荣和辉煌,也吸引了无数游客前来参观游览,感受历史的沧桑变迁。

汉中人民热爱传统戏曲和音乐艺术,汉剧、秦腔、琉璃灯戏等是汉中地区最具代表性的传统文化形式。

这些表演形式多以古代战争、历史典故为题材,情节曲折、唱腔婉转,深受当地人民喜爱。

汉中的传统手工艺也非常丰富多彩,如羊皮画、剪纸、木雕等。

这些传统手工艺不仅体现了人们的智慧和技艺,更传承了汉中地区独特的文化精神。

如今,这些传统手工艺正在得到越来越多人的关注和保护,成为了汉中文化的一张亮丽名片。

汉中的汉文化是一种充满着传统和现代元素的独特文化形态,它是对中华传统文化的继承和发展,是对历史文化的传承和弘扬。

我相信,在不断的发展和传承中,汉中的文化将继续发扬光大,为中华民族的传统文化保护和弘扬做出新的贡献。

【2000字】第二篇示例:汉中,位于陕西省中部,历史悠久,文化底蕴深厚。

关于汉中当地风俗的作文汉中,这个位于陕西南部的小城市,有着丰富的风俗文化。

这里的人们热情好客,乐于助人,而且还有很多有趣的习俗。

今天我就来给大家讲讲汉中的一些风俗习惯吧!咱们来说说汉中的饮食文化。

汉中人喜欢吃辣,所以这里的菜肴都很辣。

比如说,他们有一种叫做“麻辣烫”的小吃,就是把各种蔬菜、肉类放进一个锅里煮,然后加上辣椒和花椒,味道非常地道。

还有一种叫做“酸菜鱼”的菜,也是用辣椒和花椒烹制的,非常开胃。

除了辣味之外,汉中还有很多其他美食,比如豆腐脑、肉夹馍等等,都是非常好吃的。

接下来,我们来说说汉中的婚嫁习俗。

在汉中地区,婚礼是非常隆重的一件事情。

一般来说,结婚前要先进行“订婚仪式”,男方要送一些礼品给女方家,表示自己的诚意。

然后是“过大礼”,男方要带着一些礼物去女方家拜访,表示自己已经准备好了迎娶新娘的一切。

最后是“迎亲”,新郎要带着一群人去接新娘回家。

在这个过程中,还会有一些有趣的表演,比如踩高跷、舞狮子等等。

再来说说汉中的民间艺术吧。

汉中有很多民间艺术形式,比如说陕北腰鼓、汉中花灯等等。

其中最有名的就是陕北腰鼓了。

这是一种由几个人一起跳的舞蹈,动作非常协调。

他们的服装也非常有特色,一般都是穿着彩色的衣服跳舞。

另外,汉中的花灯也很有名。

每年元宵节的时候,人们会制作各种各样的花灯放在街上供大家观赏。

这些花灯都非常精美,有的还会发出五彩斑斓的光芒。

我要说说汉中的传统节日。

汉中有很多传统节日,比如说春节、端午节、中秋节等等。

其中最有意思的就是端午节了。

在这个节日里,人们会吃粽子、赛龙舟、挂艾草等等。

最有特色的就是赛龙舟了。

人们会把一艘大船装饰得非常漂亮,然后在上面画上各种图案和文字。

接着就是比赛了,每个人都要尽全力划船,争取赢得比赛。

汉中的风俗习惯非常丰富多彩。

如果你有机会来到这个地方旅游或者生活一段时间的话,一定不要错过这些有趣的活动哦!。

陕西汉中结婚风俗流程

嘿,宝子们!今天咱就来唠唠陕西汉中的结婚风俗流程,那可真是相当有意思嘞!

说起来,汉中结婚第一步,那就是提亲啦!男方家长会找个能说会道的中间人,带上礼物去女方家,这中间人的嘴啊,就跟抹了蜜似的,能把俩孩子夸得天花乱坠。

就比如说:“哎呀,那谁家姑娘长得俊,和咱小伙子简直是天造地设的一对呀!”女方家要是同意了,这事儿就算成了一半儿。

接下来,就是定亲咯!男女双方的亲戚朋友都聚到一块儿,热热闹闹的。

男方要给女方送聘礼,这里面的讲究可多了去了。

金子银子自不必说,还有各种生活用品,这就像是给小两口的未来生活打下了坚实的基础呀!这场景,不就跟蚂蚁搬家似的,忙忙碌碌但又充满希望!

然后呢,就是婚礼前的准备啦!女方家得忙着准备嫁妆,被子褥子、锅碗瓢盆,那是样样不能少,这可都是对女儿满满的爱呀!男方家呢,则要布置新房,贴喜字、挂彩带,把家里弄得喜气洋洋的。

婚礼前一天,还有个特别的仪式,叫“铺床”,找个有福气的人来把床铺得舒舒服服的,这寓意着小两口以后的生活也能顺顺利利的。

是不是很有意思呢?就像给新的生活铺上了一层温暖的垫子!

婚礼当天,那可真是热闹非凡!新郎带着迎亲队伍,浩浩荡荡地去接新娘。

到了女方家,还得经过各种小游戏的考验才能把新娘接走,这过程太欢乐了,大家都笑得合不拢嘴!

最后,把新娘接到男方家,拜天地、拜高堂、夫妻对拜,正式成为一家人。

然后大家一起吃吃喝喝,热热闹闹的,这场婚礼才算圆满结束。

哎呀呀,汉中的结婚风俗流程就是这么丰富多彩!让人感觉结婚真是人生中的一件大事,每一个环节都充满了爱和祝福,就像一个温暖又美好的故事。

我觉得这样的风俗流程,真的很棒,很值得传承下去呀!。

陕西汉中风俗作文400字左右

陕西汉中,秦巴之腹地,风俗淳厚,民风古朴。

自昔至今,此地人文荟萃,历史底蕴深厚,为文人墨客所倾慕。

汉中,古称南郑,乃三秦之襟喉,巴蜀之门户也。

其地山川秀丽,水陆交汇,气候宜人,物产丰饶。

故汉中之人,性直而好义,重农尚学,耕读传家,礼教之风,世代相承。

观其婚嫁,男婚女嫁,礼仪周详。

六礼之行,不可或缺。

婚前纳采,问名于卜,以定良缘;婚后归宁,载酒携肴,以示孝顺。

嫁娶之日,鼓乐喧天,亲友邻里,共襄盛举。

又见其丧葬,哀敬并重,丧事从简,不奢华。

服丧之制,三年为期,孝子贤孙,守孝尽哀。

每逢清明、中元,祭扫坟墓,缅怀先人,不忘根本。

饮食之道,亦甚讲究。

汉中米面兼备,菜肴多样。

面食之中,尤以擀面、油泼面为最。

米饭香软,搭配各式菜肴,滋味无穷。

又如泡馍、凉皮等,皆为地道美食,令人回味无穷。

节令习俗,亦颇具特色。

春节贴对联,放鞭炮,舞龙舞狮,欢庆新春。

端午挂艾叶,佩香囊,赛龙舟,以祛邪避疫。

中秋赏月,团圆吃月饼,寓意家和万事兴。

汉中之地,虽不及京师繁华,然其山水之美,风俗之淳,实为人心所向。

古人有云:“一方水土养一方人”,汉中之风俗,正是这片肥沃土地上,人民淳朴生活的写照。

汉中宁强风俗礼仪习惯宁强县位于陕西省西南隅,宁强的巴山人无论干什么事都要图个吉利,就连说话也要说吉利的话。

下面是我为大家整理汉中宁强风俗习惯,盼望对您有所关心,欢迎大家阅读参考学习!节日风俗春节无论城乡贫富,历受重视。

正月初一凌晨,鸣炮接神,室内灯火通明。

这天,不往屋外泼水,以示稳财。

初二开始走亲访友拜年。

初五后闹花灯,有狮子、龙灯、彩莲船、竹马、高跷、平台社火等。

十五日元宵节送灯。

春节前后,春官手执春牛到各家说春、散春贴(年历)。

解放后,烧香敬神渐渐消失,其它风俗尚存。

“文-”时,要求过“革命化”年,大年初一上地劳动,在田边地头开批斗会。

中共十一届三中全会后,生活宽松,精神解放,从除夕晚开始,夜空彩花起落,鞭炮声远近相闻。

电影、电视给节日倍增新趣。

二月二俗称“二月二龙抬头”。

是日,炒包谷花,打灰簸箕,以簸箕盛灰,用桃枝拍打撒灰,绕房一周,以驱虫防疫。

解放后,炒包谷花风俗尚存。

清明节扫墓或培土垒坟,坟头挂纸钱,又称笼笼钱。

三月三向有“三月三游河湾”之俗,踏青游春,城镇尤多。

端午节又称端阳节,五月初五为小端阳,十五为大端阳。

人们惯过小端阳。

家家挂蒲插艾吃粽子,喝雄黄酒,戴香包。

解放后,喝雄黄酒戴香包间而有之。

六月六是日晒衣物和书籍,亦有晒脚掌者,俗传可避虫蛀。

中元节七月十五,又称鬼节。

是日,街头路边烧纸赏鬼。

解放后,此俗未绝。

中秋节八月十五,已嫁之女,回娘家团聚。

月出,以果品、月饼献月。

之后,食而赏月。

重阳节九月初九,新谷已收,做糍粑尝新,祭天。

城镇文人雅士登高赏景。

腊八节腊月初八早晨,用大米、小豆、肉丁、豆腐、萝卜等做成腊八粥。

不仅人食,还给树“吃”,期望人康果繁。

千人庖汤宴彩旗招展,红灯高挂,锣鼓喧天,爆竹声震喜迎四方来客,千人同聚一堂,整个民俗村喧闹非凡,魔术、茶艺、美猴王表演等节目前来助阵,赢得现场阵阵掌声,“猴子猴子,金箍棒”到场的小伴侣们早已按捺不住内心的喜悦,时而欢呼雀跃,时而想和台上表演者互动,歌声和欢乐声飘荡在民俗村的上空。

汉中汉文化的内容全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:汉中是位于陕西省中部的一个古老城市,历史悠久,文化底蕴深厚。

汉中汉文化源远流长,自古以来就被誉为文化之乡,历代留下了丰富多彩的文化遗产,被世人称赞为“蜀汉之地、中国之根”。

汉中汉文化的传承源于秦代,秦始皇修建万里长城时,有众多工匠和士兵定居在这里,使得当地文化得到了丰富的发展,特别是铁器生产和建筑技艺方面,留下了许多珍贵的遗迹和传统工艺。

汉代时,创立了蜀汉王朝的刘备曾在汉中建都,使汉中成为了当时政治、经济和文化中心,留下了许多宫殿、庙宇和古迹,成为汉文化的重要组成部分。

汉中汉文化最为著名的要属汉中木版年画。

这种传统的年画起源于明清时期,至今已有数百年的历史。

汉中木版年画以其造型生动、色彩鲜艳、富有民俗风情而闻名于世,被誉为“东方的高尔夫”。

印有典故、寓意、祝福等各种画面的木版年画,传统的制作工艺细致繁复,需要经过几十道工序才能完成一幅作品。

汉中木版年画不仅是一种具有观赏价值的艺术品,更是一种体现了传统民俗文化的珍贵遗产,被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

汉中还是中国传统文化的重要发源地之一。

在古代,曾经有许多文人雅士在汉中留下了许多千古名篇。

其中最著名的当属唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》和白居易的《长恨歌》,这些名篇不仅成为了中国文学的经典之作,也使得汉中成为了文人墨客的胜地。

汉中还是中国陶瓷的重要产地之一,出产的汉中青瓷,工艺精湛,色彩雅致,被誉为“中国瓷器之乡”。

汉中的传统文化不仅体现在其艺术品和建筑物中,更体现在当地人们的生活习俗和传统节日中。

比如每年的春节,当地民间会举行大型的庙会和花灯灯会,民众穿着传统的汉服,吃着特色美食,庆祝传统的节日,弘扬汉文化。

当地人民习俗淳朴,劳作勤勉,尊重传统礼法,注重人情义理,传统的汉中文化精神贯穿于当地人们的生活中,是他们的骄傲和自豪。

汉中汉文化作为中国文化的一部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴,是中国传统文化的珍贵遗产。

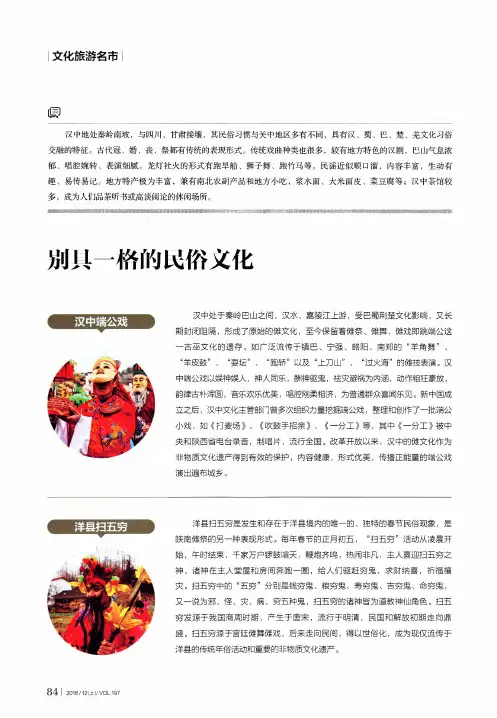

汉中民俗、饮食、土特产[传统民俗文化]“陕南民歌”汉中秦岭巴山地区,自古迄今有传唱民歌、山歌之风,内容广泛、丰富,形式多样、活泼。

或一人独唱,或两人对唱。

有通山歌(又称茅山歌、放牛歌、姐儿歌)、山歌、小调、劳动号子、仪式歌(迎亲歌、哭嫁歌、拜寿歌、祝酒歌、拳歌、礼宾歌、孝歌、说春歌、劝善歌、拜香歌、佛句等)、盘歌、儿歌等。

一般情趣诙谐,幽默含蓄,曲调委婉舒展,有高腔、平腔之分,感情柔和细腻,多有川楚之风,不似关中陕北民歌粗犷豪放。

“锣鼓草”山区农民集体换工在田间薅草时,为加快进度,一至三人在人群后,边敲锣鼓,边唱督工歌,随机随情编唱,尤其多在进度慢或做活质量差者身后边敲边唱,以激励干活加快进度,提高质量。

该形式使生产场面热闹活跃,消除劳动者疲乏、劳累、寂寞之感。

“社火”全市各县流行。

一般在春节时街镇村巡回表演,形式多样。

有悬台芯子、高跷、地社火等,以各种脸谱服装扮演戏剧人物、场面,溶音乐、舞蹈、美术、杂技于一体。

陕南悬台芯子社火尤为著名,多层钢架上迭次饰立戏剧人物造型,有多至五六层者,惊险异常。

还有舞狮、彩莲船、竹马、龙灯、板凳舞、贝壳舞等形式。

“焰火”又称“放花”。

一般于春节或元宵节等喜庆节日放焰火。

洋县磨子桥焰火自清代以来为最著名者,曾奉调入京参加国庆焰火晚会。

主要有竿子花、笸篮花、马花、冲天炮、满天星、流星赶月、闹龙宫、火树银花、连珠炮等160多个品种,五光十色,绚丽多彩。

“汉调二簧”陕南地方戏剧,由汉水流域的山歌、民歌、小调发展而成,音调为汉中一带发音,与湖北汉调戏相似。

长于文戏,巴山气息浓郁,音调幽雅,唱腔婉转,道白柔和,语言风趣,表演细腻,纯朴大方,唱腔及念白巴山音韵很重,以川味见长。

板式有上、下调之分,上调多用于表现悲怆、凄凉、愤慨情绪;下调多表现舒畅、明快豪放情绪。

本市汉台区、西乡县、镇巴县等地60年代以前多表演汉调二簧,今渐无。

“汉调桄桄”又称汉中梆子戏,是陕西九大剧种之一,也是陕南最大的剧种,属梆子腔戏。

汉中汉文化的内容

汉中是中国陕西省的一个地级市,同时也是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地区。

汉中地区有丰富的历史和文化传统,以下是关于汉中汉文化的一些内容:

1. 历史渊源:汉中是中国历史上的重要文化名城之一,具有悠久的历史。

在古代,汉中地区曾是秦、汉、隋、唐等朝代的重要政治、军事和文化中心。

2. 文化古迹:汉中保存有丰富的历史文化古迹。

著名的汉中古城就是一个具有悠久历史的城市遗址,见证了多个朝代的兴衰。

此外,有许多古寺、古庙、古塔等文化遗产,如青龙寺、天成寺、太原寺等。

3. 汉文化的传承:汉中地区传承了丰富的汉文化,包括书法、绘画、音乐、舞蹈等多个方面。

这些传统文化在汉中地区得到了保护和传承,成为当地人民生活的一部分。

4. 历史名人:汉中地区涌现过一些历史上的名人,其中最著名的当属杜甫,他是唐代著名的文学家,被誉为“诗仙”。

杜甫在汉中留下了一些文化遗迹,如杜甫草堂,成为后人瞻仰的文学圣地。

5. 民俗文化:汉中地区的民俗文化也非常丰富多彩。

传统的节日庆典、民间艺术、民俗习惯等都反映了当地人民的生活方式和文化精神。

6. 地域特色:汉中地区地理环境独特,拥有丰富的自然资源和农产品。

这些资源也影响了当地的饮食文化、手工艺传统等方面。

总体而言,汉中汉文化承载了丰富的历史与文化传统,通过历史古迹、传统文化的传承、名人故里等多个方面,展现出这个地区丰富的文化底蕴。

陕南汉中民风民俗陕南汉中民风民俗1.乡土美味——陕南腊肉腊肉,又叫熏肉,是陕南秦巴山区一带的地方特产,是陕南人请客送礼的传统佳品,相传,已有几千年的历史。

据记载,早在两千多年前,张鲁称汉王,兵败南下走陕南,途经汉中红庙塘时,汉中人用上等腊肉招待过他;又传,清光绪二十六年,慈禧太后携光绪皇帝避难西安,陕南地方官吏曾进贡腊肉御用,慈禧食后,赞不绝口。

陕南秦巴山区人,加工制作腊肉的传统习惯不仅久远,而且普遍。

每逢冬腊月,即“小雪”至“立春”前,家家户户杀猪宰羊,除留够过年用的鲜肉外,其余乘鲜用食盐,配以一定比例的花椒、大茴、八角、桂皮、丁香等香料,腌入缸中。

七~十五天后,用棕叶绳索串挂起来,滴干水,进行加工制作。

选用柏树枝、甘蔗皮、椿树皮或柴草火慢慢熏烤,然后挂起来用烟火慢慢熏干而成。

或挂于烧柴火的灶头顶上,或吊于烧柴火的烤火炉上空,利用烟火慢慢熏干。

秦巴山区林茂草丰,几乎家家都烧柴草做饭或取暖,是熏制腊肉的有利条件。

即使城里人,虽不杀猪宰羊,但每到冬腊月,也要在那市场上挑那上好的白条肉,或肥或瘦,买上一些,回家如法腌制,熏上几块腊肉,品品腊味。

如自家不烧柴火,便托乡下亲友熏上几块。

熏好的腊肉,表里一致,煮熟切成片,透明发亮,色泽鲜艳,黄里透红,吃起来味道醇香,肥不腻口,瘦不塞牙,不仅风味独特,营养丰富,而且具有开胃、去寒、消食等功能。

陕南腊肉保持了色、香、味、形俱佳的特点,素有“一家煮肉百家香”的赞语。

腊肉从鲜肉加工、制作到存放,肉质不变,长期保持香味,还有久放不坏的特点。

此肉因系柏枝熏制,故夏季蚊蝇不爬,经三伏而不变质,成为别具一格的地方风味食品,传说西安有名的“樊记腊肉”,就是陕南人传给的技艺。

陕南宰杀的年猪年羊,均供自食,每年旺为淡贮,终年享用。

佐餐、下酒、宴客、馈友、逢年过节,都离不开腊肉。

因此,一般农家,均以此为家常必备之乡食,遂成乡土美味。

特别是深山人家,以家藏腊肉的多寡,来衡量贫富的标志。

陕西寒衣节风俗

陕西寒衣节是陕西省汉中市勉县的一个传统民俗节日,始于南北朝时期,至今已有1500多年的历史。

寒衣节通常在每年的农历十二月二十三或二十四日举行,是勉县人民为了迎接冬至的节日。

寒衣节有以下几个特色风俗:

1. 制作寒衣:在寒衣节的前几天,勉县的妇女们会预先准备好棉花、绢料、毛线等材料,然后开始制作寒衣,这些寒衣通常是用来给全家人穿的。

2. 祭祀祖先:在寒衣节当天的早晨,勉县的人们会先在家中祭祀祖先,向祖先祈福,感谢祖先的保佑。

3. 看戏游行:在祭祀祖先之后,勉县的人们会穿上自己亲手制作的寒衣,然后组织成队伍,沿街游行。

游行队伍中会有戏班子表演各种戏曲,如相扑、杂技、小品等,吸引着观众的目光。

4. 点燃寒衣焰火:寒衣节的最后一个环节是点燃焰火。

在夜幕降临时,勉县的人们会在街头巷尾点燃寒衣焰火,这象征着将冬季的寒冷和不顺带走,迎接新年的到来。

寒衣节是勉县人民非常重要的一个传统节日,这些风俗活动也成为了人们传承乡土文化和发扬陕西民俗的重要方式。

陕西汉中的风俗介绍

1.春节

春节是一年中最隆重的节日。

一家人团聚,共叙天伦。

家家

户户都要做年饭,贴春联,放鞭炮,吃饺子,守岁等。

大年初一

凌晨,晚辈要向长辈拜年,长辈要给晚辈压岁钱。

2.元宵节

正月十五闹元宵是汉中人过的传统节日。

这天晚上,家家户

户都要吃汤圆,象征团团圆圆。

吃完汤圆后,人们还要到街上去

看灯、观灯、猜灯谜。

同时还要耍龙灯、舞狮子、踩高跷、扭秧

歌等。

3.清明

清明节是我国传统节日之一,也是最重要的祭祀节日之一,

是祭祖和扫墓的日子。

清明节是我国传统节日之一,又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等。

4.中元节

中元节也叫“七月半”或“七月半鬼节”。

传说中,“七月半”是阴间的中元节,在七月十五日。

它是道教的祭祀节日;在民间

传说中,中元节与佛教的“盂兰盆节”有关;也有一说是纪念春

— 1 —

秋时期晋国的名僧盂兰盆会;也有一说是与佛教的“盂兰盆经”有关。

— 2 —。

风俗汉中:你依旧是你从未走样一提起汉中,很多人第一反应就是“汉中面皮”,一碗看似普通的面皮,被模仿了几千年,却还是只有汉中当地人才能做出那样的味道。

也再没有一个地方的人能像汉中人那样迷恋着面皮的味道,很多人不理解,那平凡的面皮怎么就能深入骨髓般勾着他们的“魂儿”?不被理解的何止是汉中人的“面皮情节”,还有很多如“烧鸡蛋”、“恋家情节”、“汉中女子不外嫁”、“儿子结婚闹爹娘”等特有的风俗,是其他地域的人们理解不来,也学不来的。

烧鸡蛋:承载父母祝愿烧出子女平安福禄多年前,我还在西安求学,一宿舍的姐妹淘们都来自不同的地方。

一次“七夕节”时全体“患难同胞们”齐刷刷的躲在宿舍里瞎掰。

聊起各自家乡七夕节怎么过?大家众说纷纭,无外乎“乞巧、拜七姐、香桥会、接露水、染指甲、七夕储水、南瓜棚下听悄悄话”等活动。

“我想我爸妈这个时候应该在烧鸡蛋”我若有所思的回答,不料却将大家带进了另一个风俗世界,才发现这原来是“汉中特色”。

是的,我的家乡汉中,每年的“七夕节”雷打不动的有“烧鸡蛋”的风俗,每到这天从下午饭后开始,不管在县城还是乡村,大家都不约而同的在“十字路口”笼起一堆堆篝火烧鸡蛋,其中最重要的环节就是“叫魂儿”,鸡蛋在烧的过程中有炸裂声响的时候,长辈们就开始喊“XX回来了吧”,晚辈要回答“回来了”,然后一路点着香一边叫着“魂儿”回家。

虽然那个鸡蛋的味道并不怎么鲜美,但却承载了长辈们对子女的美好祝愿。

外面的世界很精彩家乡的味道更依赖俗话说“落叶归根”,然而汉中人却常常在“花开的时候就回家”。

汉中人恋家,这似乎不用证明,看看每到过年前后,汉中城内突然充满“年轻的生命体”就知道了。

汉中属于“山城”,不发达的经济让年轻人从很早就意识到“外面的世界很精彩”,但无论是外出求学的还是打工的,每到过年,无论再远,只要时间允许就一定会回来!他们恋家的本根,还是对家人深深的依赖……是的,汉中人的依赖性很强,在外人看来,或许这是“长不大”的表现,但在我看来,却是对家人深深的眷恋。