法家的政治思想

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:3

法家思想在古代政治中的应用法家思想作为中国古代政治思想的重要流派之一,在古代政治中发挥了重要作用。

法家思想强调法律统治、重视法治、倡导严明的法度,强调权威、规范和秩序,影响着古代中国政治和社会制度的发展。

本文将就法家思想在古代政治中的应用进行详细探讨。

首先,法家思想在古代政治中的应用体现在统治理念上。

法家主张“法治”,认为国家政权应以法律为基础,统治者应遵循法度治理国家。

在古代政治中,法家思想对统治者的政治理念起到了指导作用。

秦始皇统一六国后,采纳法家思想,通过推行法律制度、加强中央集权等措施,建立起集权统治的秦朝政权,实现了大一统。

这充分说明了法家思想在古代政治中对统治理念的应用。

其次,法家思想在古代政治中的应用还表现在行政管理上。

法家讲究严明法纪、重视管理规范,提倡实事求是、严格执行政策。

在古代中国,法家思想对行政管理起到了重要的引导作用。

例如,秦始皇推行“县官属官”制度,加强地方行政管理,实行标准化的规范管理。

在汉武帝时期,继承法家思想的扶持下,实施“任贤使能”政策,选拔人才,推动政治发展,提高了行政管理水平。

这些都是法家思想在古代政治中的具体运用。

再次,法家思想在古代政治中的应用还体现在治国策略上。

法家思想主张善治国者必须善治军、善用人才,注重统一战略部署,推崇以德治国、以权制官。

在古代政治中,法家思想对治国策略的应用成效显著。

例如,秦始皇改革沿用传统制度,实施郡县制、行政区划等政策,巩固统一战略,增强了国家实力。

此外,汉武帝推行文化开放政策,加强边疆管理,走外交扩张道路,推进国家政治稳定与繁荣。

这些都是法家思想在古代政治中治国策略的具体体现。

最后,可以看出,法家思想在古代政治中具有重要意义。

它强调了法治、政治秩序和管理规范,对古代政治制度的建立、政治思想的指导以及治国理念的确立产生了广泛而深远的影响,成为古代政治思想中的一支重要力量。

在今天,我们仍然可以从法家思想中汲取借鉴,不断丰富和发展现代政治制度,推动社会进步。

简述法家的统治思想的主要内容

法家的统治思想的主要内容:

1、反对礼制

法家重视法律,而反对儒家的“礼”。

他们认为,当时的新兴地主阶级反对贵族垄断经济和政治利益的世袭特权,要求土地私有和按功劳与才干授予官职,这是很公平的,正确的主张。

而维护贵族特权的礼制则是落后的,不公平的。

2、法律的作用

第一个作用就是“定分止争”,也就是明确物的所有权。

第二个作用是“兴功惧暴”,即鼓励人们立战功,而使那些不法之徒感到恐惧。

3、好利恶害的人性论

法家认为人都有“好利恶害”或者“就利避害”的本性。

4、不法古不循今的历史观

法家反对保守的复古思想,主张锐意改革。

他们认为历史是向前发展的,一切的法律和制度都要随历史的发展而发展,既不能复古倒退,也不能因循守旧。

5、法术势结合的治国方略

商鞅、慎到、申不害三人分别提倡重法、重势、重术,各有特点。

到了法家思想的集大成者韩非时,韩非提出了将三者紧密结合的思想。

法是指健全法制,势指的是君主的权势,要独掌军政大权,术是指的驾御群臣、掌握政权、推行法令的策略和手段。

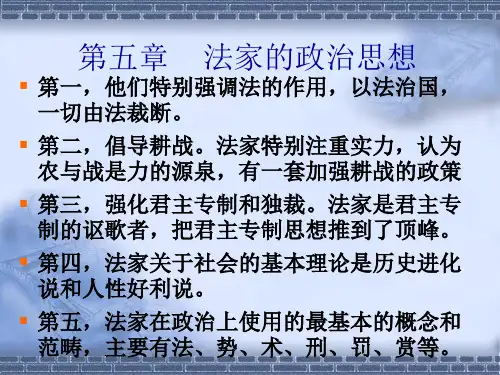

法家的政治思想第一,他们特别强调法的作用,认为法是治国的不二法门,概括言之,即以法治国,一切一断于法。

他们主张把人们的一切行为规范都用立法的形式给以明确的规定,因此法要不厌详。

为了使所有的人都能按法行事,法一定要公之于众,要使人人都知道。

法不是一成不变的,而应随时而变,所以他们特别强调变法,以便使法与时代的需要相符合。

法家对立法的原则作了详尽的探讨。

立法权虽然操在君主之手,但君主在立法时要充分考虑立法的客观根据,这就是顺天道,随时变,因人情,循事理,量可能。

第二,倡导耕战。

法家特别注重实力,认为实力是解决社会矛盾的基本手段。

他们分析了历史的进程,认为当时是力的竞争时代,特别是在国与国之间的交往中,实力是决定性的因素。

力多则人朝,力弱则朝于人,只有力量雄厚才能统一天下。

在社会诸种因素中,他们认为农与战是力的源泉,与之相应,都有一套加强耕战的政策。

第三,强化君主专制和独裁。

法家是君主专制的讴歌者,处处事事都为君主打算。

在先秦诸子中,他们把君主专制主义思想推到了顶峰。

在哲学上法家接受了道家的基本思想,并把道和君主一体化。

道是事物的本原、规律,万物由道主宰,君主就是人间的道,或道的体现者。

实现君主专制主义是法家思想的最高宗旨。

第四,法家关于社会的基本理论是历史进化说和人性好利说。

法家中的多数人认为,社会历史是一个进化过程。

最初的人类是不开化的,经济也极为原始和落后,没有政长,社会没有秩序,人们在混乱中生活。

后来出现了圣人,引导人类走向文明,并逐步向高级发展。

法家认为,人的本性是好利的。

这种本性既改不了,也无需改。

政治家的责任不是要改造人的本性,而是应该适应人的本性,并善于利用人的本性。

第五,法家在政治上使用的最基本的概念和范畴,主要有法、势、术、刑、罚、赏、利、公、私、耕、战,等等。

这些概念和范畴是法家思想的支柱,使法家独具特色。

法家提出要按功劳重新分配权力地位和俸禄。

无功者靠边站,有功者升上来;打破旧贵族对土地和人口的分割与占有,使土地掌握在国家之手,使劳动者变成国家直接控制的编户民,国家要把土地当作鼓励人们去耕、去战的奖品。

对法家的认识和看法一、什么是法家法家是中国古代思想流派之一,起源于战国时期,主要代表人物为商鞅、韩非等。

法家的核心思想是以法治国,强调政治权力的重要性,认为政治权力应该集中在少数人手中,并通过制定严格的法律来维护社会秩序和稳定。

二、法家的主要思想1. 法家的政治思想法家认为政治权力应该集中在少数人手中,这些人应该具有高度的统治能力和责任感。

同时,他们也应该通过制定严格的法律来维护社会秩序和稳定。

在这个过程中,政府应该采取一系列措施来加强对社会的控制和监管。

2. 法家的经济思想法家认为经济发展是国家繁荣昌盛的关键。

他们主张实行统一货币制度、完善税收体系以及加强对商业活动的监管。

此外,他们也提出了许多有关土地改革、农业生产等方面的建议。

3. 法家的道德观念法家强调个人道德行为与国家利益的关系。

他们认为,个人应该服从国家的法律和规定,以维护社会秩序和稳定。

同时,他们也主张对不遵守法律的人进行严厉的惩罚。

三、法家思想的影响1. 对中国古代政治制度的影响法家思想在中国古代政治制度中起到了重要的作用。

秦朝就是以法家思想为基础建立起来的,实行集权制度,并通过严格的法律来维护社会秩序和稳定。

此外,在汉朝时期,司马迁也借鉴了法家思想,将其运用到《史记》中。

2. 对中国现代化进程的影响在中国现代化进程中,法家思想也发挥了一定作用。

毛泽东曾经说过:“我们党要学习韩非子。

”在建立新中国之后,中国政府也采取了一系列措施来加强对社会的控制和监管,并通过实行计划经济等方式推动国民经济发展。

3. 对世界政治理论的影响虽然法家思想主要流传于中国古代,但其对世界政治理论也产生了一定的影响。

例如,美国政治学家霍华德·萨克斯曾经将法家思想与现代西方政治理论进行了比较研究。

四、个人对法家思想的看法1. 优点法家思想强调政治权力的重要性,认为政府应该采取一系列措施来加强对社会的控制和监管。

这种思想在维护社会秩序和稳定方面具有一定优势。

法家的领导思想法家的领导思想法家是与儒家截然对立的一个学派,其领导思想也与儒家截然不同。

儒家强调“德治仁政”,而法家则强调“法治天下”。

一、法家的代表人物法家认为人性“善者伪也”,因为人的欲望是先天的,有欲望必然生淫乱,所以“恶”是人的本性。

既然人性是恶的就不能顺其人性自然而发展,必须要中刑罚以禁止。

法家以“性恶”为起点,强调“道之以政,齐之以刑”的领导观念,重视的是组织的领导权威。

法家的集大成者之韩非子(约公年前280年~公元前233年),战国末期韩国人(今河南省新郑市),出身于贵族世家。

韩非子原为韩国贵族后为秦始皇赏识所用,最终遭到李斯等嫉妒他的才华,馋毁下狱而死。

师从荀子,是中国著名的道家、哲学家、思想家,政治家和散文家。

韩非子口吃,不善言辞,但却善于著书,著有《孤愤》《五蠹》《内外储》《说林》《说难》五部书,统称为《韩非子》。

韩非子为君主设计的治国之道,其基本原则就是用法之相忍,不用德之相爱。

以法之治国包括赏和罚两个方面,违法必罚,守法必赏。

赏和罚的基础是人性,是对人性的满足。

以“法”治国就叫做“法治”。

二、发家的核心领导思想韩非子提出了以“法”为中心的法、术、势三者合一的封建君主统治术。

他在人性自利假设基础上,有选择地把商鞅的“法”治、申不害的“术”治、慎到的“势”治进行提炼综合,提出了旨在帮助当时的国君驾驭群臣、治理国家、富国强兵、称霸诸侯的“法、术、势”相结合的思想。

其中,法指法规制度,术指国君驾驭群臣的方法和艺术,势指国君的权势、威势。

韩非子认为,国君应该综合运用这些要素,凭借自身的权势和威势,制定相应的法规制度,并结合有效的领导方法和艺术来驾驭大臣,达到富国强兵、称霸诸侯的目的。

韩非子认为三者必须并用,并以“法”为中心。

认为君主光靠法令治国不行,还要靠君主的权势来推行法令,运用法令来统一思想。

有了权,有了法,即使一个平凡的君主也可以“抱法处事”“无为而治天下”。

后来历史上的包拯也讲:“法令既行。

法家代表人物及思想核心思想是什么法家代表人物:春秋时的管仲、子产。

战国时李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害等人予以大力发展,遂成为一个学派。

法家思想:法家是中国历史上研究国家治理方式的学派,提出了富国强兵、以法治国的思想。

它是诸子百家中的一家,战国时期提倡以法制为核心思想的重要学派。

法家代表人物及思想主张法家的代表人物是:李悝、慎到、商鞅、申不害、李斯、韩非子。

法家主张法律的至高无上,认为社会就必须要有严厉的法律,违法必纠,做到法律的绝对权威。

法家,诸子百家之一,是中国历史上提倡以法治为核心思想的重要学派,以富国强兵为己任,《汉书·艺文志》列为“九流”之一。

法家不是纯粹的理论家,而是积极入世的行动派,它的思想也是着眼于法律的实际效用。

法家思想包括伦理思想、社会发展思想、政治思想以及法治思想等诸多方面。

法家是战国时期平民的政治代言人,在政治上可谓是“独步天下”。

强调“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。

法家思想作为一种主要派系,他们提出了仍然影响深远的以法治国的主张和观念,这就足以见得他们对法制的高度重视,以及把法律视为一种有利于社会统治的强制性工具,这些体现法制建设的思想,一直被沿用,成为中央集权者稳定社会动荡的主要统治手段。

当代中国法律的诞生就是受到法家思想的影响,法家思想对于一个国家的政治、文化、道德方面的约束还是很强的,对现代法制的影响也很深远。

法家的核心思想是什么法家的核心思想是以法治引领社会。

他们的理论根据是万物以道为原为本,法是道在社会的体现。

法家推行法治思想的根本目的是富国强兵。

而为了富国强兵,法家主张改革贵族奴隶主世袭制,强调奖励耕战,减轻赋税法家的法制思想是有其现实依据的,就是战国时期天下争雄,已非古法所能治,要「各当时而立法,因事而制礼」。

古礼只适合于古代,当其时必须实行法制。

他们由是提出与其法治思想一致的历史观:历史是发展的,「不必法古」,「反古不可非」。

法家的法治思想在不同的法家思想家那里,法治、术治、重势思想各有侧重:商鞅重法治,申不害重术治,慎到强调重势,韩非成为法家思想的集大成者。

法家政治思想评述摘要:法家是先秦诸子中对法律最为重视的一派。

他们以主张“以法治国”的“法治”而闻名,而且提出了一整套的理论和方法。

这为后来建立的中央集权的秦朝提供了有效的理论依据,在汉朝形成了我国古代封建社会的政治与法制主体。

法家的政治思想对于后世产生了巨大影响关键词:法家代表人物主要观点政治评价(一)法家诞生的社会根源和历史背景春秋战国时期,由于经济关系的变革导致了政治局面和社会秩序的混乱。

当时的社会矛盾主要是私田主、国君与公田主即大夫之间的经济关系矛盾;国君的集权与重臣擅权的政治关系矛盾;以法治国还是以礼治国的治国方略矛盾。

在制度上是实行井田制和宗法分封制,还是实行私田制和君主集权制的矛盾。

在这种局面下,虽然有大批有识之士以满腔的热情一边深入思考,一边参与社会实践,视自己个人理念和社会价值为一体,纷纷提出自己治国平天下的主张,开始了后世学者所称道的先秦诸子之间的“百家争鸣”,但是对当时社会变革影响最大而又最切实际的还是法家了。

(二)法家的思想渊源法家思想的理论来源主要是吸收各家学说之所长,糅合自己的观点,从而形成独有的法治思想。

之所以将这些生活在不同时期不同国家且没有师承关系的人统称为法家,是因为他们有共同的政治主张:以“好利恶害”的人性论和不断发展的社会历史进化观作为变法的理论依据,以“法治”作为治国的方针,通过农耕和战争达到富国强兵的目的,鼓吹君主集权以至君主专制,用严刑峻法来镇压人民的反抗。

他们的思想关于治国方略的,涉及到政治、经济、军事、教育、法律等众多领域。

(三)法家政治思想的确立和文献法家是先秦代表新兴地主阶级激进派利益的学派。

代表人物有李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害、韩非等。

他们都是一批主张“变法”的政治改革家和思想家。

他们顺应了历史发展的潮流,极力辅佐一些国君进行社会政治、经济改革,并从某些方面为维护地主阶级统治提供了理论、原则和方法。

法家学派在政治上、理论上,一般说来都是主张变法革新,要求加强君权,提倡以“法治”代替“礼治”,积极发展封建经济,鼓励“耕战”,力求做到“富国强兵”,以达到加强和巩固地主阶级专政的目的。

儒家主张以德治国,反对以法治国,主张人治,反对法治;法家主张“法”术“”势“”三者统一;道家主张无为而治。

儒家主张以德治国,反对依法治国,主张人治反对法治。

“子曰:‘道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

'” (《论语》)意思是说,用政治来引导,用刑法来统一,老百姓就会免于刑罚但不知羞耻;用道德来引导,用礼来统一,老百姓就会有羞耻感并且不会犯法。

儒家把治国寄希望于有道德的君主身上,主张君主以身作则,率先垂范,“季康子问政于孔子。

孔子对曰:‘政者,正也。

子帅以正,孰敢不正? '(”《论语》)儒家主张人治,认为法制禁令是人制定的,法令是死的,人是活的,法令最终靠人来执行,愚笨的人遵守法令,聪明的人制定法令。

儒家也主张无为而治,但前提是为政以德,“恭己”。

“子曰:‘为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。

'(”《论语》)程颐说:“为政以德,然后无为。

”(《四书章句集注》)“子曰:‘无为而治,其舜也与?恭己正南面而已矣。

'(”《论语》)法家主张“法”术“”势“”。

“法”是政府制定发布的法律条文;“术”是君主驾奴臣下的方法,是用人之道;“势”代表当权者的政治权威。

“法”,制定一系列严格的法律规章,法令彰显,号令严明。

不过法令的推行,必须有专政权力,即“势”的支撑。

君主必须占据把握巩固特定的势位,掌握足够大的实权,他才能控制臣民,立法用术。

势位具体表现为君主的“二柄”,即赏罚,也称为刑罚或刑德。

赏罚必须“必”,当赏则赏,当罚则罚。

君主如何确定官员的赏罚呢?这就牵扯到“术”的运用。

“术”包含了权诈,阴谋,勾心斗角,党同伐异,玩弄手段等勾当,堪称“国粹”,是政治最黑暗险恶惹人生厌的部分。

不过法家所称的“术”的更明确含义是“审合刑名”。

一个官职有一个官名(“名”)对应于特定的任务(“形”或“实”)官员名实吻合则受赏,否则挨罚。

这就叫“循名核实”。

道家主张无为而治,认为国家百姓有其自身发展的轨道,反对国君过多的干预社会干扰百姓。

法家的政治思想

(一)法家政治思想的一般特点

1、强调以法治国是法家学说的核心。

他们主张一切按法办事,法在国家政治生活中具有至上性。

在全国要人人知法、守法。

要严刑重罚,使人们不敢犯法,以达到令行禁止,信赏必罚。

2、绝对尊君,强化独裁。

法家主张国君必须是至高无上的,臣民都只能是君主进行统治的工具和材料。

国君说一不二,他的话就是法。

他们还主张采取一切办法加强国君的权力,大权完全集中于一人之手,保证君主绝对地成为国家之“主”,有效地进行专制和独裁。

3、人性好利与以法治民。

法家把人性恶推向极端,认为人人唯利是图,本性不可改。

因而,不能信任任何人。

对待民众的行动,只能用严刑峻法进行镇压,或者用高奖重赏,以利诱导,为我役使。

对民众说来,知法、守法是每个人在知行上最高的要求,其他一切知识、文化和道德教育,都是不必要的。

4、历史进化与变化图强。

他们认为历史是不断进化的,今异于古,今胜于古。

因而,他们主张治国之道,不能因循守旧,止步不前,而要有所变化,勇于革新。

治国的方略必须是“当时而立法,因事而制礼”。

(二)商鞅的政治思想

商鞅(约前390 ——前338 年),姓公孙,名鞅,因是卫国破落贵族的后裔,故亦称卫鞅,后因在秦国变法有功,封给商十五邑,因此而号商君,故又称为商鞅。

商鞅从公元前359 年到公元前350 年,先后大规模地进行了两次变法。

变法的主要内容有:废井田,开阡陌;奖励军功,建立军功爵制;实行重农抑商政策;普遍推行县制;奖励告奸,建立什伍连坐制;统一度量衡。

商鞅进行的这场封建化改革运动,使原来比较落后的秦国一跃而成为战国七雄中的强国,为日后统一六国打下了监视的基础。

但是,秦孝公死后,商鞅遭到一些在变法中受到打击的宗室贵族的报复,被诬告谋反遭酷刑车裂而死。

商鞅既是战国时期变法改革的实践者,又是当时著名的地主阶级的理论家。

他继承了前期法家李悝、吴起的变法思想,并在实践中加以完善,进而形成了他自己较成熟的法家思想理论体系。

现存《商君书》二十四篇,为商鞅及其后学所作,是今天研究商鞅政治思想的主要资料。

1、政治思想的理论基础

(1 )历史进化论

商鞅认为社会历史是不断发展变化的,今天的社会是过去社会演变而来的。

(2 )人性好利论

商鞅认为人们迫于生存的欲望和需求,一切社会活动都是为了趋利避害,哪里有名利,人们就会往哪里跑。

他还进一步指出了人性好利的内容不外乎官爵田宅而已。

商鞅认为人们有这些欲望并非坏事,当政者正可利用人的好利本性,操赏罚大权,以实施对社会的有效管理。

2、法治理论

商鞅在历史进化论和人性好利论的基础上,提出了他的法治学说。

在商鞅看来,法对治国如此重要,主要是因为法有下列作用:

首先,法律能够“定分”,也就是用法律形式确定私有财产关系。

其次,法律使“权制断于君”,也就是法律能够君主的权力。

第三,法律能够胜民,也就是说法律能制服民众。

3、富国强兵的农战思想

商鞅在秦国进行变法的目标,就是富国强兵。

为此,他主张把“农战”作为一项基本的国策。

他认为一个国家最重要的两件事就是“耕”与“战”,只要抓好这两件事,就可以富国强兵。

总起来看,商鞅的政治思想适应了战国时期的历史发展趋势,他的变法改革主张和农战思想促进了秦国的富强,为后来秦始皇统一中国奠定了基础。

他的人性论和法治思想在今天也有一定借鉴价值。

(三)韩非的政治思想

韩非(约公元前280 ——前233 年),韩国人,是韩国诸公子之一。

喜刑名法术之学,与李斯同师事于荀子。

韩非是先秦法家政治思想的集大成者。

他“观往者得失之变,在总结前期法家思想的基础上,形成了一套“法”、“术”、“势”相结合的封建君主专制主义理论,对当时和以后两千多年的中国政治产生了极其深远的影响。

1、政治思想的理论基础

(1 )历史进化论

韩非认为历史是不断发展的,且有其不以人的意志为转移的客观规律,即使是“圣人”也无法改变的。

(2 )人性好利论

关于人性,韩非发挥了他的老师荀子“性恶论”的观点,也延续了杨朱、商鞅的利己思想,认为人事绝对的利己主义者,人与人的关系完全是一种利害的关系。

2、君利中心论

在君主与国家的关系上,韩非认为君主是国家的主人,国家是君主的私有,因此,君主的利益也就体现着国家的利益。

在君主与臣下的关系上,虽然韩非也说过君主霸天下离不开臣下的辅佐,但在君主与臣下的利益谁重要的问题上,韩非则坚决主张一切以君主的利益为转移,臣下的利益应该绝对服从君主的利益。

在君主与民的关系上,韩非认为民众的价值就在于能为君主所利用。

总之,臣下和民众,一切要以君主为中心,只有对君主有用、有利,才有存在的价值。

这些思想比民贵说是一种极大的反动,这种君利高于一切的主张,是封建专制主义的核心。

3、“法”、“术”、“势”相结合的极端君主专制论

在韩非之前的法家,慎到贵势,申不害重术,商鞅重法。

而韩非从君利中心论出发,兼取三家之长,形成了他自己的极端君主专制的理论体系。

韩非认为法是君主进行统治的基本手段,而推行法的关键在于君主掌握刑、赏二柄。

关于“术”,韩非说:“术者,因任而授官,循明而责实,操生杀之柄,课群臣之能者也,此人主之所执也。

”(《定法》)即君主驾驭群臣的南面之术,类似阴险狡诈之权术,不述也。

关于“势”,即君主的地位、权力和威势。

韩非认为君主所以能为君,就是由于有势,离开了势,就不成为君。

所以君主一定要牢牢把臣下掌握在自己的控制之下,时时刻刻防止为臣下所制。

总之,韩非的“君利中心论”和“法、术、势”理论都是围绕加强君主专制而展开的,为中国走向极权道路起了极大的助恶作用。

但这些主张在当时对于结束诸侯割据,建立统一的中央集权的封建国家,提供了理论根据。