第一章世界广播电视发展概观

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:2

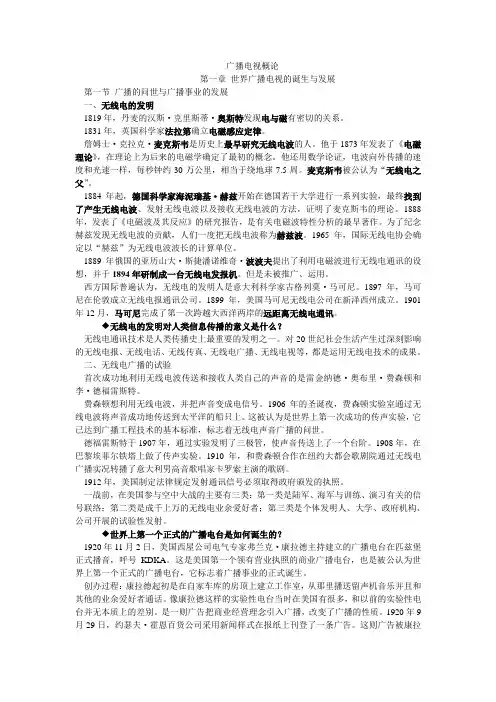

广播电视概论第一章世界广播电视的诞生与发展第一节广播的问世与广播事业的发展一、无线电的发明1819年,丹麦的汉斯·克里斯蒂·奥斯特发现电与磁有密切的关系。

1831年,英国科学家法拉第确立电磁感应定律。

詹姆士·克拉克·麦克斯韦是历史上最早研究无线电波的人。

他于1873年发表了《电磁理论》,在理论上为后来的电磁学确定了最初的概念。

他还用数学论证,电波向外传播的速度和光速一样,每秒钟约30万公里,相当于绕地球7.5周。

麦克斯韦被公认为“无线电之父”。

1884年起,德国科学家海泥瑞基·赫兹开始在德国若干大学进行一系列实验,最终找到了产生无线电波、发射无线电波以及接收无线电波的方法,证明了麦克斯韦的理论。

1888年,发表了《电磁波及其反应》的研究报告,是有关电磁波特性分析的最早著作。

为了纪念赫兹发现无线电波的贡献,人们一度把无线电波称为赫兹波。

1965年,国际无线电协会确定以“赫兹”为无线电波波长的计算单位。

1889年俄国的亚历山大·斯捷潘诺维奇·波波夫提出了利用电磁波进行无线电通讯的设想,并于1894年研制成一台无线电发报机。

但是未被推广、运用。

西方国际普遍认为,无线电的发明人是意大利科学家古格列莫·马可尼。

1897年,马可尼在伦敦成立无线电报通讯公司。

1899年,美国马可尼无线电公司在新泽西州成立。

1901年12月,马可尼完成了第一次跨越大西洋两岸的远距离无线电通讯。

◆无线电的发明对人类信息传播的意义是什么?无线电通讯技术是人类传播史上最重要的发明之一。

对20世纪社会生活产生过深刻影响的无线电报、无线电话、无线传真、无线电广播、无线电视等,都是运用无线电技术的成果。

二、无线电广播的试验首次成功地利用无线电波传送和接收人类自己的声音的是雷金纳德·奥布里·费森顿和李·德福雷斯特。

费森顿想利用无线电波,并把声音变成电信号。

第一章世界广播电视的诞生与发展麦克斯韦被公认为“无线电之父”。

1884年起,德国科学家海泥瑞基·赫兹证明了麦克斯韦的理论。

1888年,发表了《电磁波及其反应》的研究报告,为了纪念赫兹发现无线电波的贡献。

1965年,国际无线电协会确定以“赫兹”为无线电波波长的计算单位。

西方国际普遍认为,无线电的发明人是意大利科学家古格列莫·马可尼。

首次成功地利用无线电波传送和接收人类自己的声音的是雷金纳德·奥布里·费森顿和李·德福雷斯特。

1906年的圣诞夜,费森顿实验室通过无线电波将声音成功地传送到太平洋的船只上。

这被认为是世界上第一次成功的传声实验,它已达到广播工程技术的基本标准,标志着无线电声音广播的问世。

法国:1922年2月,法国国家广播电台开始从埃菲尔铁塔上用长波定时广播。

这是法国官方建立的第一座广播电台。

一、硒元素具有光电效应这一现象的发现是电视诞生的基础。

1865年,英国工程师约瑟夫·梅发现硒具有将光能变为电能的的特性。

1884年,德国科学家保罗·尼普科发明了机械性的电子扫描盘,被称为“尼普科盘”。

第三节当今广播电视技术广播电视传播领域的巨大变化:高清晰度电视技术的提出;通信卫星与有线电视相结合的发展;直播卫星频道的大量出现;广播电视数字化技术的发展以及与网络的结合。

一、有线电视1975年12月,美国无线电公司发射了同步卫星“通信卫星一号”,标志着现代化有线电视业的开始二、直播卫星电视日本是世界上第一个整套播出卫星直播电视的国家。

1984年1月,日本成功发射了世界上第一颗实用电视直播卫星“樱花二号”。

◆目前运用比较广泛的数字电视技术标准有美国的A TSC,欧洲的DVB和日本的ISDB。

第四节当今广播电视的国际传播美国之音(VOA)是西方对华广播规模最大、实力最强的电台。

其次是英国BBC世界广播电台。

二、电视的国际传播国际电视兴起于20世纪80年代,北美是国际电视的发源地。

《当代广播电视概论》知识点梳理第一章世界广播电视发展概观英国法拉第与电磁感应定律(俄罗斯)波波夫1895年发明无线电接收装置(意大利)马可尼1896年发明无线电报机,进行通讯1920年,美国建立呼号KDKA的广播电台。

(世界上第一座电台)罗斯福总统通过“炉边谈话”发布新政广播剧“星际战争”引发民众恐慌电视之父——贝尔德制造机械电视机。

1936年11月英国广播公司(BBC)开始电视的正式播出,标志电视传播事业的诞生。

直播卫星电视:直播卫星电视采用高频率、大功率同步卫星电视直接向广大家庭用户传送电视节目信号的技术。

直播卫星电视不必经过中间环节,只须一次转播,使图像质量清晰,又节省了人力物力。

网络电视(Web-TV或Net-TV):一般指通过互联网传播视频节目的服务形式。

数字(digital)电视(DTV):一是指数字电视技术,用数字技术对电视信号进行处理、传输、存储、记录、接收及控制的系统;二是指数字电视机,指前者的终端接收和显示设备。

手机电视:是利用具有操作系统和流媒体视频功能的智能手机作为载体工具,来接收、播放电视节目信号的业务楼宇电视:指采用数字电视机为接收终端,把楼、场、堂、馆、所等公共场所作为传播空间,播放各种信息的新兴电视传播形态。

彩色电视制式定义:指一个国家在播放电视节目时(主要指彩色电视),所采用的特定制度和技术标准。

对红绿蓝三基色的编码、解码方式不同,电视的制式也不同。

NTSC 制(美国国家电视委员会制式):1953年美国最先使用,现在大多数美洲国家使用特点:成本较低,兼容性能好缺点:彩色不稳定,常脱色PAL 制(逐行倒相制式):中国SECAM(顺序同时制式):1966年法国正式使用,现在许多东欧国家使用。

受电视的冲击,广播电台充分发掘自身潜力,力争以差异化战略谋得新的生存与发展空间。

(1)走向“窄播化”。

细分节目内容、细分受众群体按节目类别设置不同频率,如综合台、音乐台、新闻台等按不同对象设置名称不同的频率,如老年台、青少年台等(2)调整节目结构,发掘广播音乐的潜力。

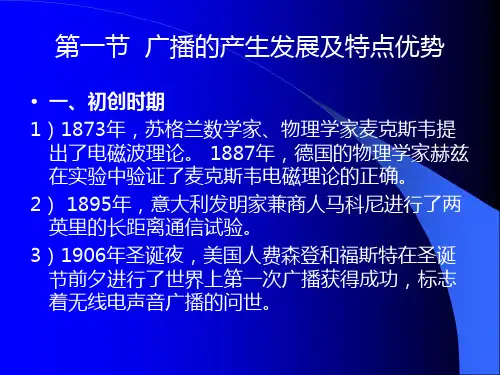

《广播电视概论》课程笔记第一章:广播电视的诞生与发展历程第一节广播的诞生及事业发展一、广播的起源1. 无线电通信技术的发明- 1895年,意大利发明家古列尔莫·马可尼成功进行了无线电波传输实验。

- 1896年,塞尔维亚裔美国发明家尼古拉·特斯拉提出了无线电传输的理论。

2. 世界上第一家广播电台- 1920年11月2日,美国的KDKA广播电台在匹兹堡开始了首次定期广播,这标志着商业广播时代的开始。

二、中国广播事业的发展1. 初创时期(1923-1949年)- 1923年,上海开办了中国最早的广播电台,由美商奥斯邦创办。

- 1927年,北洋政府创办的哈尔滨广播无线电台是中国人自办的第一座广播电台。

- 1932年,南京国民政府中央广播电台开播,成为国民政府的官方喉舌。

2. 建国后的广播事业(1949年至今)- 1949年,新中国成立后,广播事业得到了迅速恢复和发展。

- 1950年代,中国广播事业进行了全面规划和发展,形成了以中央人民广播电台为核心的全国广播网。

- 1978年改革开放后,广播事业迎来了新的发展机遇,频率专业化、节目多样化成为趋势。

第二节电视的诞生及事业发展一、电视的起源1. 电视技术的发展- 1925年,英国发明家约翰·洛吉·贝尔德成功实现了电视图像的传输。

- 1936年,英国广播公司(BBC)开始了世界上第一个公共电视服务。

二、中国电视事业的发展1. 起步阶段(1958-1978年)- 1958年,北京电视台(中央电视台的前身)开始试播,标志着中国电视事业的诞生。

- 1960年代,中国电视事业在技术、设备、人才等方面进行了艰苦的探索。

2. 快速发展阶段(1978年至今)- 1978年,中国电视事业进入快速发展阶段,各地电视台如雨后春笋般涌现。

- 1980年代,彩色电视逐渐普及,电视节目内容日益丰富。

- 1990年代,卫星电视、有线电视和数字电视技术的发展,使得电视传播手段更加多样化。

第一章世界广播电视发展史论1.广电媒介发展的逻辑线索:传播技术发明---传播政策和制度完善---生活方式的形成---经典广播电视文本出现2.媒介技术的发明得益于人类两种内驱力的作用:·克服空间限制·真实地模仿、复制客观现实第三章广播电视媒介的发展规律·广播电视媒介发展的规律:技术进步是发展基础,体制类型决定运作理念,社会文化是外部资源,特定时代的关键人物是核心促进因素第一节技术的发展是广播电视媒介发展的基础1.技术是广电媒介发展最根本的推动力量。

原因如下:·广电媒介的诞生得益于电子技术的发展,技术进步提供关键机遇·技术革新可直接推动广电事业的发展甚至飞跃(催生新的节目形态)·技术是变革的力量(电话热线)(例,互联网:把普通电视观众的意见引入电视;网络在线收看电视;互动性的特色等)技术是作为一种意识形态存在的,它只是给变革提供可能,如何变革的根本在人的使用。

第二节体制的类型决定广电媒介运作的基本理念·体制,指机构的组织制度。

·思考体制问题,就是考察构成广播电视媒介的从业人员、技术设备、信息来源等元素按怎样的规则被整合。

·两个因素决定了广电媒介的体制内涵:---媒介领导人的任命规则---决定了媒介的社会使命---媒介的资金来源---决定了媒介的运营规则和目的一、国家经营型的广电体制1.定义指由一个国家的政府独家经营广电媒介,政府拥有所有的对广电媒介的管理权和控制权。

资金—政府出资;人事—领导人的任命由政府决定。

本质上追求权力最大化。

2.特点·不追求商业目的·宣传色彩浓厚·受众地位不高(不必为争广告提高收视率;节目体现国家政府尊严;艺术表达凸显精英文化;基本功能是宣传,传达国家政权声音,影响、说服、引导观众)(遵循意识形态引导原则;将观众置于被传播、被教育的位置;是自上而下的传播,具有绝对权威,与主流意识形态不符的部分被过滤)二、公共机构型的广电体制1.定义是独立的媒介机构。

广播电视概论1-4章第一章广播电视的发展与现状1、KDKA1920年11月2日,威斯汀豪斯公司在匹兹堡建立的KDKA电台正式广播,这是美国第一个正式申请商业执照的电台,因此被认为是世界上第一家正式成立的广播电台。

2、电视的诞生1936年11月,英国广播公司在伦敦以北的亚历山大宫建成英国第一座正式的电视台,也是世界第一座正式电视台。

11月2日,英国广播公司第一次正式播送电视节目,这一天被视为世界电视事业的开端,英国成为世界上第一个播出黑白电视的国家(美国是第一个播出彩色电视的国家)。

3、广播电视的特征1、对象广泛。

2、时效性强。

3、丰富直观4、接受随意。

5、顺序接受。

6、转瞬即逝。

4、从传统上看,政府对广播电视的管理和控制总是严于报刊的原因(公共性、稀有性)第一,开办一家广播电台或电视台,和办一家报纸有根本的不同,世界上许多报纸在传统上多是家族企业,办报可以只使用私人投资而不需要占用公共资源,但广播电视需要使用无线电频率资源——空中的无线电波并非私人财物,而是公共资源。

因此,这些公共资源可以由谁使用,谁不能使用,如果使用需要满足什么样的条件,如此等等,便需要一定专门机构来进行管理;第二,无线电频率资源是有限的,在一定的区域里,只要有足够的经济支撑,报刊的出版发行在理论上是可以无穷多的,但广播电视则不能无限度地发展。

因此,世界上大多数国家普遍认为,对广播电视所需要的无线电频率资源,应该是限制性的使用,并根据不同的情况制定相应的法律法规,对无线电波频率的使用进行适当的分配和管理。

广播电视业者获得的,并不是对其所使用的无线电波频率资源的拥有,而更像是一种公共资源的信托者,在使用这些资源的同时满足适当的信托条件,以确保公共利益不受损害。

5、广播电视的管理体制1、国家拥有和经营型2、公共机构经营型1997年8月国务院正式颁布了《广播电视管理条例》,肯定了中国广播电视宣传管理、事业建设、行业管理“三位一体”的具有中国特色的社会主义广播电视体制。

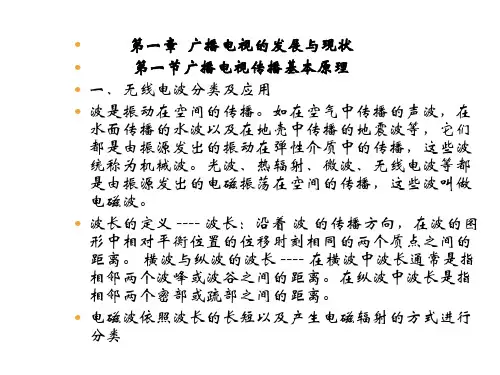

广播电视学概论第一章世界电视广播发展史论第一节广播电视媒介发展的背景:传播技术的进步轨迹一.产生于人类本能需要:克服空间限制的需要1.图像传播2.语言传播第一种职业的传播者:吟游诗人3.文字传播最早被使用的文字:象形文字4。

印刷传播5.电子传播二.真实地模仿、复制客观现实的需要1.模仿行为的功能:模仿是人类的行为与自然的融洽;模仿有“善"的指向;模仿可以给人带来快感。

2.媒介技术的进步与模仿行为的进化“仿拟”第二节广播电视技术发展轨迹(填空或选择)一.广播技术的发展1.远距离传播信息的电子技术——无线电的发明2.声音录制,存储技术的发展3.收音机技术的发展二.电视技术的发展:图像和传播能力的双重进步1。

光电效应和荧光效应:图像制作和显示的理论基础最早发现这一现象的是英国工程师史密斯,他们发现金属物质硒是一种发电体,法国科学家白克勤尔发现,给某种化学物质充电以使其发光,就可以把电信号转化为光信号。

2.图像分解和扫描技术1875年,美国人凯瑞发明了图像分解技术,最早的摄像头1880年,法国人勤布朗发现了眼睛扫描事物的原理—-是将图像分解成许多像素以完成的1884年,德国工程师尼善普可夫用一个满螺旋状小洞的圆盘成功地传送了波动的图像,20世纪真正的电视发明。

3.机械电视和电子电视的发明世界上最早的电视机,公认是被称为“电视之父”的贝尔德发明的(P6)电子电视的核心技术是显像管4.电视记录和传播技术的进步:(对电视发展产生重要影响的技术还包括图像技术和传播技术)(1).电视录像技术的发展70年代末盒式磁带录像机正式进入家庭,1947年“电视录像机问世”。

(2)。

电视传播技术的发展微波无线传播到卫星传播再到光缆传播第三节广播的黄金岁月一.“大萧条”对广播事业发展的促进作用1.社会动员作用的发挥(“炉边谈话”)2。

流动人口造成的广播伴随性收听优势的发挥(广播优点:感染力强,伴随性收听)二.第二次世界大战对广播媒介发展的促进作用1。

电视:电视(Television 、TV)指使用电子技术传送活动的图像画面和音频信号的设备,即电视接收机,也是重要的广播和视频通信工具,最早由英国工程师约翰·洛吉·贝尔德在1925年发明。

广播电视:广播电视是通过无线电波或导线传播声音、图像、视频的新闻传播工具。

只播送声音的,称为声音广播;播送图像和声音的,称为电视广播。

广播电视概论:《广播电视概论》是2009年12月1日中国广播电视出版社出版的图书,作者是宫承波。

内容简介:在传媒业界,所谓“媒体创意”现象早已是司空见惯的客观现实,但若要问什么是媒体创意,人们却大多说不清楚。

作为一种新生事物,人们对其语焉不详,甚至有些疑惑,都是正常现象。

作者简介:主编简介:宫承波,男,山东章丘市人。

毕业于山东大学文学与新闻传播学院文艺学专业.获文学博士学位;后曾于中央民族大学民族学与社会学学院从事博士后研究。

现为中国传媒大学电视与新闻学院教授.任媒体创意专业委员会主任、媒体创意研究中心主任。

有专著《新媒体的多维审视》、《传播学纲要》、《媒体创意导论》.合著《新媒体产业论》、《文化创意产业总论》、《民族审美心理学》、《中国人审美心理研究》.以及主编教材《新媒体概论》、《广播电视创意与策划》、《出版策划》、《新闻历史与理论》、《新闻业务》、《动画概论》等。

副主编:成文胜(1969~),女,文学博士,毕业于中国传媒大学新闻学专业。

现为中国传媒大学电视与新闻学院副教授。

艾红红(1970~),女,文学博士,毕业于中国传媒大学新闻学专业。

现为中国传媒大学电视与新闻学院副教授。

萧盈盈(1979~),女,文学博士,毕业于中国传媒大学广播电视艺术学专业。

现为中国传媒大学文化产业研究院讲师。

葛自发(1987~),男,文学学士,毕业于河海大学广播电视新闻学专业。

现为中国传媒大学电视与新闻学院传播学专业硕士生。

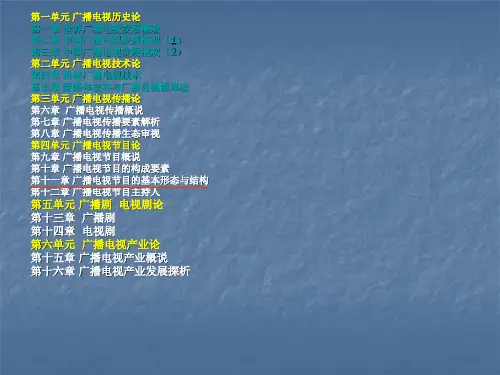

图书目录:第一单元广播电视历史论第一章世界广播电视发展概观第一节世界广播电视的产生与发展第二节世界广播电视体制沿革第二章中国广播电视发展概观(一)第一节中国广播电视的发展历程第二节中国广播电视体制变迁第三章中国广播电视发展概观(二)第一节香港的广播电视事业第二节台湾的广播电视事业第三节澳门的广播电视事业本单元主要参考文献第二单元广播电视技术论第四章传统广播电视技术概观第一节广播电视技术的发展沿革第二节广播技术第三节电视技术第五章新媒体技术与广播电视新形态第一节新媒体技术概观第二节新媒体技术与广播媒体新形态第三节新媒体技术与电视媒体新形态本单元主要参考文献第三单元广播电视传播论第六章广播电视传播概说第一节广播电视传播的优势与劣势第二节广播电视的传播层次第七章广播电视传播要素解析第一节传播内容解析第二节传播者解析第三节受众解析第八章广播电视传播生态审视第一节当下媒体生态格局概观第二节广播媒体生态位与生存空间试析第三节电视媒体生态位与生存空间试析本单元主要参考文献第四单元广播电视节目论第九章广播电视节目概说第一节广播电视节目的基本概念第二节广播电视节目系统第三节广播电视节目发展概观第十章广播电视节目的构成要素第一节广播节目的构成要素第二节电视节目的构成要素第十一章广播电视节目的基本形态与类型第一节节目形态概念辨析第二节广播电视节目的基本形态与类型第十二章广播电视节目主持人第一节节目主持人的定义第二节节目主持人的产生与发展第三节节目主持人的类型第四节节目主持人的修养本单元主要参考文献第五单元广播剧、电视剧论第十三章广播剧第一节广播剧发展概观第二节广播剧艺术的构成要素和基本特性第三节中国广播剧的现状和发展前景第十四章电视剧第一节电视剧的特点第二节电视剧的发展历史第三节电视剧的类型第四节具有中国特色电视剧的基本要求第五节中国电视剧的创作现状和发展趋势本单元主要参考文献第六单元广播电视产业论第十五章广播电视产业概说第一节广播电视产业本论第二节国外广播电视产业概观第三节我国广播电视产业概观第十六章广播电视产业发展探析第一节广播电视产业发展趋势试析第二节当下我国广播产业面临的挑战和机遇第三节当下我国电视产业面临的挑战和机遇本单元主要参考文献。

广播电视概论2018(一)第一章世界广播电视发展概观1.人类第一次用无限电波听到自己声音:1906年,圣诞节前夕,加拿大科学家费森登,美国马萨诸塞州布兰特罗克的实验电台2.1920.11.2,世界最早广播,美国KDKA电台。

3.1936.11.2,世界最早电视台,英国广播公司BBC。

4.世界广播电视发展的时期分别是?(1)初步发展时期(1920年至“二战”结束前)(2)飞速发展时期(“二战”结束至20世纪70年代)(3)变革时期(20世纪80年代至今)5.电视的普及对广播造成的冲击该如何解决?(差异化战略)(1)是细节节目内容,按照节目类别设置不同的频率,如综合台、音乐台、新闻台、宗教台以及文艺台等(2)是细分受众群体,按照不同的对象设置名称不同的频率,如老年台、青年台等;(3)是利用收音机便携易带等特点,拓展服务范围,开办交通台,气象台等。

6.什么是广播电视体制?(1)就广播电视机构本身而言,指所有制和经营管理机制(2)就整个国家而言,指全国广播电视的格局以及国家进行法律和行政管理的方式。

7.世界各国的广播电视业主要有哪几种体制类型?其各自的特点分别是什么?(1)以美国为代表的以私有制为主体的完全商业化运作体制特点:向民间开放,允许自由经营、转让。

广播电视机构的言论自由受到美国法律保护。

(2)以西欧、日本为代表的公私兼顾的双轨制运作体制。

特点:承认广播电视可以由人民以商业方式经营,又主张广播电视事业应以公营为主,以商营为辅。

(3)以中国为代表的国有国营体制。

特点:势体现在节目的品位高、严肃,很少或根本没有刺激性内容;而广播电视在公共教育、文化普及等方面的社会作用能得到最大限度的发挥。

其弊端则体现在由于不能按市场规律运作,未出现“优胜劣汰”或“优胜劣并”的结果。

8.举例说明目前世界广播电视发展中存在的不平衡和不平等现象。

(1)国家和地区经济带来的不平衡(欧美和第三世界)(2)广播和电视(3)举例:中国,湖南台和西部太第二章中国广播电视发展概观(一)1.中国第一个中国人创办的电台,1926,哈尔滨无线广播电台。

第一章世界广播电视发展概观

1.简述世界广播电视发展的大致轨迹

答:1906年12月25日是无线电广播诞生之日,加拿大科学家费森登第一次用无线电波听到自己的声音。

1920年11月2日无线电台成立。

答:初步发展时期:1920-1945

快速发展时期:二战结束至1970年末

深刻变革时期:20世纪80年代至今

2.何谓电视广播体制?世界各国的广播电视业主要有几种体质类型?

答:一是仅就广播电视机构本身而言,指它的所有制和经营管理机制;二是就整个国家而言,指全国广播电视的格局以及国家进行法律和行政管理的方式。

类型:一是美国为代表的以私有制为主体的商营体制;二是以中国为代表的完全国有的有限商业运作体制;三是以西欧各国为代表的公私兼顾的双轨制运作机制。

3.举例说明目前世界广播电视发展中存在不平衡和不平等现象。

答:正如政治经济发展的不平衡一样,世界广播电视事业也存在着严重的不平衡不平等现象:世界主要的广播电视机构都分布在美英等发达国家,广播电视节目也往往是从这些国家传播开来,或受到这些国家的直接影响。

“决定着美国人能看到和听到周围世界发生什么的大权掌握在ABC,CBS,NBC,FOX和CNN这五大广播网手里”;而决定世界人民能看到和听到周围世界发生什么的大权也掌握在极少数的世界性通讯社和广播电视机构手中。

“世界的注意力就这样被西方传媒巨头引向了他们希望的地方。

于是,少数西方强势媒体的声音成了国际舆论的基调,而广大发展中国家媒体的声音则被湮没,被压制,被忽略。

”。