中日产品质量差距溯源

- 格式:pdf

- 大小:2.08 MB

- 文档页数:6

毕业设计(论文)题目:浅析中日农产品贸易摩擦及对策专业班级姓名学号指导教师职称1 中日农产品贸易发展概况1.1中日农产品贸易现状2008年受日本设置贸易壁垒、食品安全突发事件、日元贬值等影响,中日农产品贸易进入了低谷。

2009年之后,我国对日农产品出口呈恢复性增长趋势,日本仍是我国农产品出口第一大市场,我国农产品在日本市场占有率逐渐回升。

1.1.1出口总额基本持平,日本仍保持我国农产品出口第一大市场地位2009年我国对日农产品出口额为76.9亿美元,同比下降0.2%,但是比同期我国对全球农产品出口额增速高2.3个百分点,日本仍是我国农产品第一大出口市场。

2007—2009年,我对日农产品出口额占我国年度农产品出口总额的比重分别为22.8%、l9.1%和19.6%,2009年比2008年对日出口份额增加了0.5个百分点。

按照日本政府的统计口,预计2009年中国农产品在日本市场份额将从11%提高到12%,与2008年比增加加1个百分点。

我国对日农产品出口保持顺差,以近期来看,2011年第一季度我国对日本农产品进出口总额为24.8亿美元,同比增长22.1%。

其中,出口23.5亿美元,同比增长22.8%,进口1.3亿美元,同比增长10.9%,累计贸易顺差22.2亿美元,比去年同期(17.9亿美元)增长23.6%。

目前,日本在我农产品出口市场中排名第1位,(占比17.3%),在我农产品进口市场中排名第18位(占比0.7%)。

1.1.2初级农产品对日出口增长明显,加工农产品出口略有下降我对日出口前6大类产品依次为水产品及制品、食用蔬菜、畜产品及制品、杂项食品、食用油籽和食用水果及坚果,6类产品合计占对日本农产品出口总额62.1%。

2009年我国对日出口水产品及制品27.7亿美元,同比下降3.6%;食用蔬菜出口75.5万吨,同比下降2.6%,出口额9亿美元,同比增长4.9%;畜产品及制品对日出口2O.3万吨,同比下降2.8%,出口额8.1亿美元,同比下降1.4%;其中猪肉及制品出1:13.8万吨,同比下降8.9%,出口额1.44亿美元,同比下降6.6%;食用油籽对日出口12.1万吨,同比下降22.4%,出口额1.5亿美元,同比下降23.7%,其中,花生、大豆、芝麻分别出口1亿美元、3984万美元和830万美元,同比分别下降下降4.5%、39.7%和65.8%;对日出口水果4.4万吨,同比下降7.2%,出口额7512万美元,同比下降19%,其中,对日本板栗、松子仁出15额分别增长6%和1.9倍,对日本冷冻草莓、葡萄干、核桃仁出口额分别下降l1.5%、1.2%和28.1%。

调查:中日外交摩擦使日系车国内品牌形象不断受损近日由于钓鱼岛问题,中日紧张关系再次升级,中国多地爆发了抵制日货的游行活动。

同时,日系车的在华销量也呈现出低迷态势。

9月初,日产汽车公司表示,中日关系恶化给日系汽车制造商的在华销售带来了负面影响。

对此,外交部发言人在例行记者会上作出回应,指出“要改变目前的状况,日方必须立即停止损害中国领土主权的错误行为。

”近年来,日本汽车制造商因为保守的本土化战略,在中国市场的发展步伐慢于欧美竞争对手。

他们的市场份额由2010年的23.5%降至2011年的22.7%,今年上半年再降至22.3%。

不过,丰田与本田为首的日系车已经开始觉醒,今年上半年他们都制定了积极的市场战略,加大新车型的引入速度,并计划将最新的节能技术本地化。

然而,就在日系车准备蓄势发力时,中日关系却再度紧张起来,而且有进一步恶化的趋势。

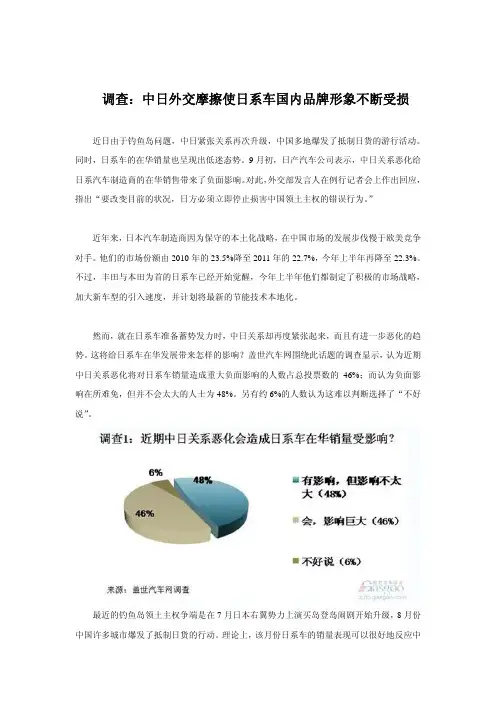

这将给日系车在华发展带来怎样的影响?盖世汽车网围绕此话题的调查显示,认为近期中日关系恶化将对日系车销量造成重大负面影响的人数占总投票数的46%;而认为负面影响在所难免,但并不会太大的人士为48%。

另有约6%的人数认为这难以判断选择了“不好说”。

最近的钓鱼岛领土主权争端是在7月日本右翼势力上演买岛登岛闹剧开始升级,8月份中国许多城市爆发了抵制日货的行动。

理论上,该月份日系车的销量表现可以很好地反应中日关系紧张的影响。

从目前公开的数据来看,进军中国市场的6家日本汽车厂商已全部公布了8月的新车销量。

其中,丰田汽车和三菱汽车等4家公司和去年同期相比,销量出现下滑。

而截至6月连续5个月保持2位数高增长的日产汽车也仅增长了0.6%。

除了因为低价战略而出现较高增长的本田汽车外,日系车在8月份的整体表现不佳。

有观点认为,反日游行对日系车在中国的销量产生了影响。

在上个月的反日游行中,不少游行者高喊抵制日货,在部分城市,日系汽车的玻璃被砸碎。

这使部分有意购买日系车的消费者改变了购买的决定。

浅析中日农产品贸易的现状及存在的问题本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!一、中日农产品贸易背景农产品是一个国家赖以生存和发展的必不可少。

随之而然,农产品在国际贸易中具有十分重要的地位。

一般来说,人们对工业品和服务劳动的需求存在某种弹性,有时候对其具有绝对的需求,很少存在这种弹性或伸缩性,因而必须给予必要的保证和满足,这是对人类生存和社会安定来说的前提条件。

[1]日本与中国是邻国,农产品贸易也是往来不断。

但是日本由于自身国情,国土面积狭小,耕地面积更是近年来慢慢变细小,人口密度大,先天资源禀赋差,对农产品的需求更是多上加多。

中国地大物博,资源充足,不但耕地面积大,而且劳动力资源丰富,生产出来的农产品具有绝对优势,在农产品出口上具良好的国际竞争力。

日本由于人多地少,对于原料和食品的需求日益增大,所以大量进口农产品,成为最大的净进口国。

日本最主要进口的产品有:粮食(小麦、玉米、大豆),其次还有:水海产品、动植物油、果蔬、畜禽类产品、乳制品、园艺、茶叶、松香、绒毛等。

近年,日本谷物进口年均量约2500万吨,占世界进口量的10%,主要用于饲料。

据日本海关发布的初步贸易数据显示,2013年3月份日本谷物进口总量为2,462,223吨,比上年同期增长了%。

而我国作为非常大的农产品出口国,虽然在农产品的问题上看起来两国具有互补性。

但是,日本在农产品问题上,并没有做妥善处理。

日本利用贸易壁垒,非贸易壁垒等各种不正当手段来限制我国农产品的出口。

我国农产品想进入日本市场将更加困难,中国的农产品出口面临着更大挑战,中日的农产品贸易摩擦越演越烈,这也是中日经济中农产品贸易发展过程中存在的不容忽视的问题,也是我国出口难以回避的障碍。

这种做法对我国向日本出口产生了严重的影响,这也是是造成中日贸易不平衡的主要原因。

二、中日农产品贸易的现状虽然中日农产品贸易的规模在逐步增大,但是伴随着它的增大,中日农产品贸易又出现了新形势、新问题和新模式,同时中日贸易也面临着各种各样的考验。

为什么日本有那么多百年老店,反观历史底蕴深厚的中国却没有?导读:在中国,最古老的企业是成立于1538年的六必居,之后是1663年的剪刀老字号张小泉,再加上陈李济、广州同仁堂药业以及王老吉三家企业,中国现存的超过150年历史的老店仅此5家。

经过计划经济时期的变异,其字号的传承性其实已大打折扣。

中国中小企业的平均寿命仅2.5年,集团企业的平均寿命仅7~8年,与欧美企业平均寿命40年、日本企业平均寿命58年相比,相距甚远。

日本被誉为是“工匠国”,其企业群体的技术结构犹如“金字塔”,底盘是一大批各怀所长的几百年的优秀中小企业。

这些企业或许员工在中国,最古老的企业是成立于1538年的六必居,之后是1663年的剪刀老字号张小泉,再加上陈李济、广州同仁堂药业以及王老吉三家企业,中国现存的超过150年历史的老店仅此5家。

经过计划经济时期的变异,其字号的传承性其实已大打折扣。

中国中小企业的平均寿命仅2.5年,集团企业的平均寿命仅7~8年,与欧美企业平均寿命40年、日本企业平均寿命58年相比,相距甚远。

日本被誉为是“工匠国”,其企业群体的技术结构犹如“金字塔”,底盘是一大批各怀所长的几百年的优秀中小企业。

这些企业或许员工不足百名,但长期为大企业提供高技术、高质量的零部件、原材料。

很多中小企业在世界市场上掌握着某种中间产品、中间技术的绝对份额,甚至不乏独此一家。

日本人天生性格追求极致完美、严谨、执着、精益求精,当自认为技术还不够完美时不会拿出手。

在技术研发方面,日本有三个指标名列世界第一:一是研发经费占GDP的比例列世界第一;二是由企业主导的研发经费占总研发经费的比例世界第一;三是日本核心科技专利占世界第一80%以上。

这意味着日本整个国家对技术研发的重视,同时也告诉我们为什么日本科技能独步天下。

经济不只是单纯地建造工厂,然后高效运作。

中日在经济基盘建设上仍有很大差距,日企不只在于表面丰田、松下、索尼、佳能、日立……,而是更多在国际市场上众多领域的“隐形王者”。

浅析中日果蔬贸易失衡的原因作者:米志鹃马驰宇来源:《管理观察》2012年第13期摘要:随着经济全球化进程的日益加快,国与国之间的贸易关系越来越受到经济学者们的重视。

近些年,日本的果蔬逐步地走出国门,成功地迈进了我国市场,并占据了高端超市的一席之地。

伴随着中日贸易规模的不断扩大,两国间贸易中存在的问题也逐渐显现。

日本果蔬贸易健康稳步的发展,能够使两国之间的经济联系更密切,双方农业技术合作更愉快,同时也有益于两国政治局势的缓和。

关键词:中日果蔬贸易失衡原因自日本实施出口战略以来,日本果蔬虽价格高昂,却凭借着“安心、安全、高品质”的口号,深受国人喜爱。

众所周知,日本受到地理环境的限制,农业的发展一直无法满足国内的需求,日本农业的产量仅占GDP的1%,出口到我国的果蔬产品也是量少价高,种种形势决定了中国对日本的果蔬贸易形成了巨大的顺差。

而2011年日本地震而引发的核辐射危机对日本的果蔬出口造成巨大的打击,日本的果蔬贸易出口遭受了严峻的考验,继我国沿海多个城市宣布禁止进口来自日本的蔬菜、水果,国家质量监督检验检疫总局也发布了禁止进口来自福岛及其周边地区的乳品蔬菜及其制品水果、水生动物及水产品。

中日间果蔬贸易的不平衡状况进一步加剧,不仅对经济发展产生消极作用,也在政治上造成不容忽视的影响。

如何与日本更好的发展果蔬贸易,成为我国亟待解决的经济问题之一。

1.日本果蔬出口中国近况2010年日本与中国双边货物贸易额达到3030.6亿美元,增长30.6%。

其中,日本对中国出口1496.9亿美元,增长36.6%,占日本出口总额的19.4%,提高0.5个百分点;日本自中国进口1533.7亿美元,增长25.2%,占日本进口总额的22.1%,下降0.1个百分点。

日本与中国的贸易逆差36.8亿美元,下降71.6%。

2010年1-12月,日本果蔬及水产品出口金额为52.7亿美元,同比增长18.5%;日本果蔬进口金额为678.3亿美元,同比增长11.3%。

日本质量神话破灭了吗80年代,许多人都会以自己拥有一台“索尼”、“日立”或“东芝”产的彩电或其他家家用电器而感到自豪,其原因就在于日货质量好。

正因为质量好,便以为日货什么都好。

但由于最近日货在中国出了一系列问题,就觉得日本“质量神话”已经破灭,所以又把日货贬得分文不值。

我以为以上两种心态都不太合适。

导致日本产品质量下降的两个原因事实上,任何一种产品,或者任何一批产品都不可能百分之百合格或百分之百高质量。

国货是如此,外货是如此,日货也如此。

日货不仅在中国市场出过问题,在本国市场,在美国市场也出过问题。

实际上80年代的日货也不见得没有质量问题,只不过是由于人们对该商品的有关知识? 局限等各种原因,没有发现而已。

本来产品出现质量问题,应当是正常的问题,并不值得大大惊小怪。

这次日货在我国连续出现质量问题,之所以产生震动,其中的一个重要原因就是我们许多消费者对日货过于迷信,自己曾迷信过的产品出了问题,心理反差太大。

在人们的心目中,日货的质量是高的,高质量的日货就不应该出质量问题。

其实错矣,任何国家的产品,任何一个企业业的产品都可能有质量问题。

如果你能以这样的平常心来看待这个问题,你就会平静多了。

产品质量高与不高是个相对概念,不能因为日本产品出了一些质量问题,就把日货看得得一无是处。

总体上来说,日本产品的质量是很高的。

但是,我们也不能不看到,近年来,日本产品的质量问题频频出现,特别是最近在我国国连续发生了多起质量问题,人们不得不承认与过去相比日本产品质量有所下降。

那么导致日本产品质量下降的原因何在呢?以近年来日本宏观经济形势的变化为背景,谈两个原因。

其一,日本终身雇佣制的崩溃。

长期以来日本的大企业一直实行“终身雇佣制”的人事事管理制度。

终身雇佣制和年功序工资制度、企业工会制度并成为日本经营的“三大法宝”。

所谓终身雇佣制是指一个人在毕业后,一旦进入公司,将在这家公司一直工作到退休为止,而公司不能以?正当理由(如犯罪、违纪)开除职工。

对比中日制造业:一个日本经济学教授眼中的"马桶盖现象"一个杭州生产的日本马桶盖,之前引发了社会各界关于中日制造业的大讨论。

有制造业人士说,中日制造业水平其实差距不大,只是生产标准不同;有的则认为,在技术工艺研发设计上,中国与日本确有差距。

近日,日本著名制造业研究专家、东京大学大学院经济研究科教授藤本隆宏受浙江大学管理学院邀请,来杭州参加了第七届全球供应链管理会议。

在会议间隙,他接受了本报记者的专访,探讨他眼中的“马桶盖现象”及其背后的中日制造业之别。

谈“马桶盖现象”:富裕的中国消费者,将对产品越来越挑剔对于“马桶盖现象”,藤本隆宏觉得,在急于下判断前,要先弄清楚它的设计与生产地。

“设计与生产,是两个不同的概念。

”藤本隆宏说,马桶盖在日本的需求量很大,而且日本的顾客非常挑剔。

虽然生产地是杭州,但设计则在日本完成,而且部分零部件和原材料出自日本。

其实,类似现象很多。

比如,不少日本汽车高端产品仍在日本生产,中低端的则放到日本之外。

不过,藤本隆宏认为,我们不能据此判断说产品设计的所在地就更厉害。

因为,这还和产品自身特性及国家的生产特性有关。

他觉得,日本更擅长设计制造整合型产品,如汽车,需要多部门的协调、“多能型”的工人(日语叫多能工)。

而在智能手机等分工型的产品上,中国则更有优势。

“每个国家都有强势和劣势的产业,不可能包揽所有的奥运金牌。

”再从另一个角度看“马桶盖现象”,正在富裕的中国是一个强大的消费市场。

中国企业肯定会从之前专注于出口转向内部,满足本国的市场需求。

藤本隆宏说,富裕的中国消费者对产品变得越来越挑剔。

因此,企业在追求品质与安全的前提下,再求速度,才是大势所趋。

谈中日制造业:互联网产业更适合中国制造业为什么日本制造业能在基层形成整合协调的优势?有些人认为这是因为日本工业的DNA是“集团主义”。

藤本隆宏分析,二战后的日本国内环境是一大原因。

当时,日本经济快速复苏,基层工人严重不足。

中日产品质量差距导读:高温熔炉上用的一种小螺丝,国内产品的使用寿命6-12个月,而日本产的能使用5-8年。

买国产的螺丝也就0.5元左右,日本原产的螺丝则5-10元,运费、关税等加起来可能要几十元。

也许有人认为,一颗日本螺丝的价钱可以买几十颗国产螺丝,从质量、价格角度考虑国内产品更有竞争力。

但这里忽略的是,频繁更换螺丝对机器的磨损、更换过程停机带来的产能损失、品质风险,这已经远远超出了可以想象的直接成本。

这是质量文化差异的一个例子。

日本企业在照相机、电子产品以及汽车等高价值产品领域中赢得了全球领先的地位。

在其最辉煌的时候,日本质量管理运动甚至将其生产系统,即著名的质量圈理论引向了世界舞台。

出于对日本产品的艳羡,日本企业的生产流程都成了世人研究的对象。

日系企业一直以严谨的管理风格和卓越的质量意识,成为全球制造业的典范,也成为诸多企业家借鉴的管理模式。

很多人都怀有对日系企业的神秘和艳羡的心情。

但日系企业为什么能成为世界品质的标杆?他们的核心优势和成功秘诀是什么?与之相比中国企业的差距体现在哪儿?为什么会产生这些差距?了解他们,正视差距,有助于我们进步乃至赶上、超越他们。

一个关于质量价值观的鲜活案例2009年6月,日资某公司生产的一个批次产品,在成品入库时检查锡膏粘度为178Pa(规格要求是180-220Pa)。

品质人员立即将异常汇报给日方管理人员,日方管理人员了解了详细制造过程:制造过程中的检查结果是183Pa,在正常的范围内,成品入库的时候因为取样的位置不同及测试仪器的正常误差,测试结果为不合格。

按照当时的价格,这批产品总计价值46万元人民币。

面对如此巨额的损失,生产经理提出自己的建议方案:第一,锡膏的粘着度只有制造厂才可以测试,客户根本没有仪器测试粘度,所以不存在客户投诉及退货问题;第二,粘着度不直接影响客户的产品功能,只是在使用过程中对客户的使用效率略有影响,但并不明显。

综合上述风险评估,生产部建议此批次产品特批放行出货。

中日农产品贸易摩擦现状、原因及对策分析中日农产品贸易在我国农产品对外贸易中有着重要的地位。

然而随着两国贸易的增多,农产品贸易摩擦也不断增加。

中日农产品贸易的现状出发,结合近年两国农产品贸易摩擦事件,从中国和日本两方面分析了产生农产品贸易摩擦的原因,并提出了相应的解决对策,为中日农产品贸易的健康发展提供借鉴。

标签:中日农产品;农产品贸易;贸易摩擦1 中日农产品贸易现状及摩擦表现进入新世纪以来,我国农产品贸易额不断增长,而日本是最主要的农产品出口市场,2001年中日农产品贸易总额为57.2亿美元,占到了中国农产品贸易总额的35.78%。

但从2002年开始,由于受中日农产品贸易摩擦的影响,致使中国对日本农产品出口出现了较大波动。

此外,在金融危机、经济波动等宏观环境的影响下,2008年和2009年,中国对日本农产品出口出现了负增长,直到2010年,中日农产品贸易才走出困境,恢复增长。

中日农产品贸易摩擦是中国农产品对外贸易发展的重要问题,但由于中国农产品质量欠佳,农产品有毒有害物质残留问题突出,没有取得国际身份证,给中国农产品企业在国际竞争中造成了很大的负面影响。

此外,日本为维护本国农产品市场,针对中国农产品出台了众多政策措施,激化了两国的摩擦,2002年的冷冻菠菜事件,2004年的禽流感疫情事件,2006年的“肯定列表制度”,以及2008年初发生的“饺子中毒事件”,这一系列事件都是中日农产品贸易摩擦激烈的集中体现,对中日农产品贸易的可持续发展造成了严峻的挑战。

2 中日农产品贸易摩擦产生的原因当今世界正逐步走向一个相互影响的有机统一体,各国贸易更加頻繁。

但是由于各国存在不同的社会、经济和政治制度,使得贸易摩擦难以避免。

此外,关于农产品贸易问题,国际没有统一制定可以参考的标准,各国以自身利益为出发点作出决策,增大了贸易摩擦发生的概率。

除了国际方面的因素之外,中日农产品贸易摩擦发生的原因可以从中日两方分析。

2.1 中国方面的原因(1)我国农产品质量较差。

从老字号说起,为何中日差距越拉越大日本调查公司东京商工研究机构数据显示,全日本超过150年历史的企业竟达21666家之多,而在明年将又有4850家将满150岁生日,后年大后年大大后年将又会有7568家满150岁生日……而在中国,最古老的企业是成立于1538年的六必居,之后是1663年的剪刀老字号张小泉,再加上陈李济、广州同仁堂药业以及王老吉三家企业,中国现存的超过150年历史的老店仅此5家。

经过计划经济时期的变异,其字号的传承性其实已大打折扣。

中国中小企业的平均寿命仅2.5年,集团企业的平均寿命仅7~8年,与欧美企业平均寿命40年、日本企业平均寿命58年相比,相距甚远。

日本被誉为是“工匠国”,其企业群体的技术结构犹如“金字塔”,底盘是一大批各怀所长的几百年的优秀中小企业。

这些企业或许员工不足百名,但长期为大企业提供高技术、高质量的零部件、原材料。

很多中小企业在世界市场上掌握着某种中间产品、中间技术的绝对份额,甚至不乏独此一家。

日本人天生性格追求极致完美、严谨、执着、精益求精,当自认为技术还不够完美时不会拿出手。

在技术研发方面,日本有三个指标名列世界第一:一是研发经费占GDP的比例列世界第一;二是由企业主导的研发经费占总研发经费的比例世界第一;三是日本核心科技专利占世界第一80%以上。

这意味着日本整个国家对技术研发的重视,同时也告诉我们为什么日本科技能独步天下。

经济不只是单纯地建造工厂,然后高效运作。

中日在经济基盘建设上仍有很大差距,日企不只在于表面丰田、松下、索尼、佳能、日立……,而是更多在国际市场上众多领域的“隐形王者”。

中国离强国还有很远很远很远的路要走,要想成为真正的经济强国,不能依靠炒房地产、炒金融、吹IT泡沫,还需要向日本学习务实精神,通过脚踏实地、培养扎实的实业做支撑。

日本长寿企业长盛不衰的原因有很多。

日本长寿企业比欧美做得更好,日本企业投资都讲究战略,注重长远投资和利益回报,每每投资都考虑几十年以后的市场定位和变化。

中日贸易失衡的原因及中方的对策自1972年中日建交以来,两国贸易取得了快速的发展。

1972年,双边贸易总额仅为10.4亿美元,2000年增加到831.5亿美元。

中国加入世贸组织以来,两国贸易发展速度更为惊人,2013年双边贸易额已达3127.06亿美元,比建交初期增加了300多倍,两国成为彼此重要的贸易伙伴。

然而,从出口和进口来看,中国加入世贸组织对双边贸易的推动作用存在差异,相对而言中国对日本进口的增长速度快于出口,使得中国对日贸易逆差由2002年的50.32亿美元扩大到2010年的最大值556.93亿美元,2002至2013年中逆差累计额达3206.14亿美元,日本成为中国外贸逆差的最重要来源地之一。

目前,有关对中日贸易失衡现象的研究发表了不同的观点,有待更深入的研究,本文期望作一次深入的探讨,以便保持两个经济大国发展正常的贸易关系,从两国贸易中获得双赢的效果。

一、中日贸易失衡的变动态势分析自中国加入世界贸易组织以来,中日贸易飞速发展。

从贸易总额来看,中国对日贸易总额由2001年的877.55亿美元增长到2013年的3127.06亿美元,年均增长11.17%,而增长速度最快的2003年,增长率高达31.07%。

虽然美国次贷危机的爆发,对发达国家经济的不良影响逐渐显现出来,2009年日本经济严重受挫影响了中日双边贸易,中日贸易总额大幅下滑。

但2010年,由于中国进行了经济结构调整,收效显现,中国经济仍然保持较高的增长率,促使中日贸易迅速恢复。

2011年,中国对日贸易总额首次突破3000亿美元,达3428.34亿美元。

从中国对日本的进出口来看,出口额由2001年的449.58亿美元增长至2013年的1504亿美元,年均增长率为10.59%;同期,进口额由427.97亿美元增长至1623.06亿美元,年均增长11.75%。

就两国贸易差额来看,在贸易总额不断扩大的同时,两国贸易关系呈现出“中方逆差,日方顺差”的特征,日本成为中国主要贸易逆差来源地。

国人抢购日本大米背后:国产大米8年品牌化失败中国游客抢购“日本天价大米”的新闻热炒背后,一个事实是,日本大米虽然价格高,却仍受市场欢迎。

而在8年前,类似的情况也曾上演:2007年7月,中国恢复进口日本大米,价格超过国内20倍的日本进口大米被一抢而空。

如今,日本大米和泰国大米一样,几乎成了“优质米”、“高端米”的代名词。

而国内大米行业8年来的品牌化发展却似乎陷入停滞不前的“败局”。

新京报记者调查发现,国内大米市场依然是散装大米的天下,并没有形成堪称强势的大米品牌,高端市场上严重缺位,曾经家喻户晓的品牌逐渐没落或被淘汰出局。

中国大米今后该如何做好品牌?江苏省农科院粮食作物研究所所长王才林建议,可以向日本取经,用“品种+产地”来塑造大米品牌。

国产大米品牌“暗淡”日本大米的“天价”实际由来已久。

2007年7月,中日两国达成协议,日本大米高调登陆中国,每千克售价高达90元左右,这一价格在当时是国内普通大米的20倍, 是泰国香大米的10多倍。

不到20天,北京的日本大米就销售一空。

8年后的今天,日本大米在中国的销量依然颇为乐观。

根据日本农业合作协会全国联合会的数据,2014年日本对华出口大米总量为160吨,较2013年的出口量增长了2倍多。

中华粮网分析师孙忠向新京报记者指出,这表明大米市场的消费正在细分,消费者在解决温饱问题之后,开始追求更高端的主食消费品质。

可相比之下,中国大米的发展似乎未能“协同并进”。

在北京多家大型超市里,新京报记者走访发现,销售最多的是国产散装大米。

包装大米印制的是“东北大米”、“安徽大米”这样笼统的产地品牌,此外就是“优质大米”、“中国大米”模棱两可的标识。

在销售的品牌大米中,金龙鱼、福临门大米知名度较高,但这两个品牌又是以中低档大米为主。

一位长期关注大米行业的业内人士感叹,“一提到高端大米,中国人首先想到的是日本米、泰国米,像五常稻花香这样的好米又不容易买到真货”。

中国人民大学农业与农村发展学院2014年曾做过一项“大米品牌”调查,消费者印象最深的大米品牌从高到低为:五常、盘锦、北大荒、福临门、古船、七河源、金龙鱼、金健、米字牌、利是、御泉。

揭露中日电饭锅差异国内电饭煲的内釜涂层都不过关,几年使用后,那层化学涂层基本上全部吃到肚子里去了,损害健康。

偶开始嗤之以鼻,想不就是个锅吗,又不能发烧。

后来偶然吃到了一口国内售价5K RMB 以上的日本产电饭煲煮的饭后,偶傻眼了。

他娘的,这个简直是秒杀俺家的格力啊。

这个秒杀,是真正的秒杀,比什么Esoteric秒杀天龙要干净利落得多了。

偶不知道怎样形容才恰当,简单地说,这个饭,偶不配任何菜,可以空口吃三碗。

偶不得不认真开始思考,一台闲置的cd机对偶重要,还是今后每天可以吃到香喷喷的大米饭对偶(包括对偶全家)重要。

经过了3秒钟的思想斗争,偶果断拍板决定:出cd 机,换电饭煲。

而后,认真上网,抱着研究发烧器材的精神,认真研究了一下日本制电饭煲,得到以下心得体会与大家分享,某些地方加入与音响器材的对比,以方便大家的理解:一、日本的电饭煲在国际同类产品中的地位,相比日本的音响,那是不知道要高多少了。

如果说日本音响产品的国际地位可以打70分的话,日本的电饭煲可以打200分,绝对的世界第一,打遍天下无敌手(当然这也和欧美不做电饭煲有关)。

二、日本的电饭煲技术,比中国领先10-15年。

吃过日本(原产)电饭煲的饭,再吃一般电饭煲的饭,差别就和听完esoteric后听天龙差不多。

给我的感觉,日本人对米饭的烹煮,是作为艺术来对待的,和谐国是作为家务来对待的。

另外,日本家庭用电饭煲也和和谐国不同,日本家庭一般一个电饭煲只用2-3年,有好的新品上市了就换新的,和谐国是一个买来,一定要用到彻底坏掉为止。

三、日本电饭煲和日本音响一样,有严重的歧视性出口政策。

最好的东西都只销国内不外销,最好的东西都是100V制品。

日本厂家在国内生产的电饭煲,和其本土生产本土销售的,基本上属于两个物种。

四、日本电饭煲在日本国内的售价,只有在和谐国售价的三分之二到一半之间。

(偶现在终于明白为什么那么多到日本去旅游的人,啥都可以不带,但一定要带个电饭煲回来了)五、日本电饭煲档次差别极大,低档的不用说了,中高档的基本售价在3-10W日元,进口到中国的,汇率折算后,价格再乘以1.5。

中日便利店的七大差距作者:周勇来源:《中国商界》2019年第04期最近,就便利店问题,与日本商科教授和中国业界朋友有过多次交流,笔者感觉中日便利店之间存在较大的差异,这也是我国便利店的改进方向。

本文主要梳理了七个方面。

不是早餐首选。

日本人会把便利店当作早餐首选店,但中国人却不会。

中国人在传统早餐方面的地域差异很大,都是在特定环境条件下形成的消费习惯。

如今消费升级了,城市消费者越来越适应面包+牛奶或煎饼+豆奶的快捷早餐模式。

只有部分上班族会在上班途中在便利店购买早餐,一般消费者很少把便利店当成早餐的首选店铺。

这与便利店餐食品种少、味道不佳有关,更与路边餐饮店多以及消费者的餐饮习惯有关。

如果便利店能成为消费者的早餐首选,那么业绩就会有大幅度提升。

自有品牌占比较低。

便利店的自有品牌向品主要集中在即食品上,中国便利店所销售的即食品大部分由供应商提供,商品缺乏差异化特征。

日本从1970年引进7-11便利店开始就致力于研发即食品,建立了自己的盒饭工厂,后来又去收购整合供应链,使便利店成为“自制型零售业”。

我国80%的便利公司自由品牌占比还不到10%,但日本便利店自有品牌单品占比达到30%-40。

其差距来自两个方面:一是缺乏研发;二是经营规模不大,不利于开发自有品牌。

服务项目拓展受到很大挑战。

日本便利店的服务项目极多,去过日本的人都深有体会。

日本老年化问题十分严重,65岁以上的人口占全国总人口的1/4还多,很多零售公司都建立了独身老人问候联系制度,有些便利店还在店铺内设立了可以让老人聚会的专区。

为了方便老年人生活,便利店被允许开到公寓群里面,为老人提供打扫房间、维修家电等服务。

日本便利店中甚至还增添了社会公共服务项目,如证件办理、公证等。

而相比之下,我国便利店的服务项目仍然以传统项目为主,这些项目很大一部分都受到了电商的冲击,新的服务项目由于因各种政策限制未能做起来,如老年人叫车服务、便利店安置除颤器等。

便利店是一个跨界经营的零售业态,随着新的服务项目的增加,尤其是老龄化趋势越来越明显以及移动互联网的发展,便利店的传统服务项目在分流,只有新增服务项目才能将便利店转型为社区生活服务站。