文献的基础知识

- 格式:pptx

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:46

第一章文献与文献学1、文献的概念:《论语·八佾》:子曰:“夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

”郑玄注:“献,犹贤也。

我不以礼成之者,以此二国之君,文章、贤才不足故也。

”宋朱熹《论语集注》:“杞,夏之后。

宋,殷之后。

征,证也。

文,典籍也。

献,贤也。

言二代之礼,我能言之,而二国不足取以为证,以其文献不足故也。

文献若足,则我能取之,以证吾言也。

”文献意义的产生——《国语》:小不从文。

韦昭注:文:诗书也。

《学而》:行有余力则学文。

马融注:文者,古之遗文也。

《尔雅·释言》:献,圣也。

《玉篇·犬部》:献:贤也。

凡叙事,则本之经史而参之以历代会要,以及百家传记之书,信而有证者从之,乖异传疑者不录,所谓文也;凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。

宋元之际马端临《文献通考》这里“文献”指的是对历史的记载与人们的种种议论。

后来“文献”的概念变为单指历史上的各种有价值的文字资料。

据我国的现行国家标准“GB3792.1—83《文献著录总则》”:“文献:记录有知识的一切载体”2、文献学研究的范围:文献学是以文献为本体的学问,就其主干来看,可以说是关于文本的学问。

其范围主要是研究文献的形态、文献的整理方法、文献的鉴别、文献的分类与编目、文献的收藏、文献形成发展的历史、各种文献的特点与用途、文献的检索等等。

第二章文献的载体1、文献的载体有哪些载体就是承载文献的物体,有甲骨、金、石、竹木、帛、纸等等。

2、甲骨文发掘及重要研究著作及意义甲骨——现存最早的文献载体清末河南安阳小屯村殷商都城遗址所在地,发现大量刻字甲骨。

甲骨文之父——王懿荣重要研究著作:刘《铁云藏龟》,第一次将甲骨卜辞公布于世。

1904年,孙诒让做《契文举例》两卷,成为研究甲骨文的第一人。

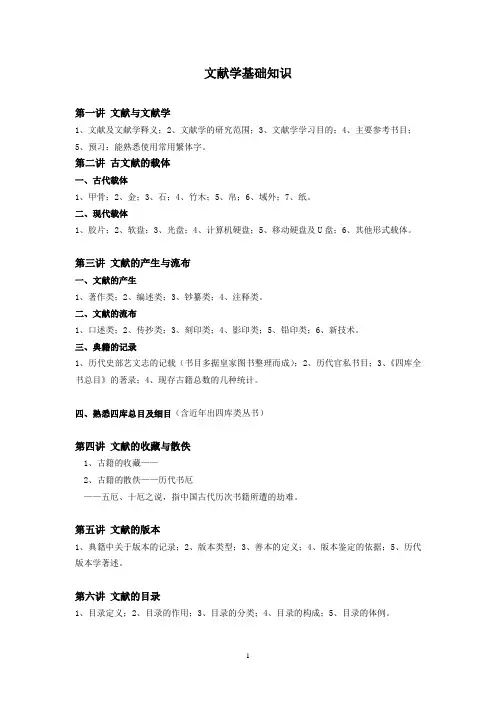

文献学基础知识第一讲文献与文献学1、文献及文献学释义;2、文献学的研究范围;3、文献学学习目的;4、主要参考书目;5、预习:能熟悉使用常用繁体字。

第二讲古文献的载体一、古代载体1、甲骨;2、金;3、石;4、竹木;5、帛;6、域外;7、纸。

二、现代载体1、胶片;2、软盘;3、光盘;4、计算机硬盘;5、移动硬盘及U盘;6、其他形式载体。

第三讲文献的产生与流布一、文献的产生1、著作类;2、编述类;3、钞纂类;4、注释类。

二、文献的流布1、口述类;2、传抄类;3、刻印类;4、影印类;5、铅印类;6、新技术。

三、典籍的记录1、历代史部艺文志的记载(书目多据皇家图书整理而成);2、历代官私书目;3、《四库全书总目》的著录;4、现存古籍总数的几种统计。

四、熟悉四库总目及细目(含近年出四库类丛书)第四讲文献的收藏与散佚1、古籍的收藏——2、古籍的散佚——历代书厄——五厄、十厄之说,指中国古代历次书籍所遭的劫难。

第五讲文献的版本1、典籍中关于版本的记录;2、版本类型;3、善本的定义;4、版本鉴定的依据;5、历代版本学著述。

第六讲文献的目录1、目录定义;2、目录的作用;3、目录的分类;4、目录的构成;5、目录的体例。

第七讲文献的校勘1、校勘的定义;2、校勘的意义;3、校勘的具体方法;4、校勘的要求;5、校勘成果的撰写第八讲文献的辑佚与辨僞(一)文献的辑佚1、辑佚的定义;2、古书亡佚的原因;3、前人辑佚的成就;4、辑佚资料的主要来源;5、辑佚书的质量鉴定标准;6、辑佚工作的程序。

(二)文献的辨僞1、辨僞的定义;2、僞书的种类及作僞手段;3、僞书的价值;4、辨僞学著述。

第九讲文献的整理1、古文献的标点;2、古文献的注释;3、古文献的翻译。

第十讲古文献的检索利用1、常见的各类古籍目录;2、常见的检索书目;3、常见的检索方式。

第一讲文献与文献学一、文献及文献学释义“文”与“献”最初分开,后来成一词。

《论语·八佾》:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。

复习大纲1、文献的定义及其演变如何?答:文献就是将知识,信息用文字,符号,图像,音频等记录在一定物质载体上的结合体。

演变:(1)结绳记事:古记事的一种方法,毕竟不能全面地记载复杂的事物,文明发展到一定程度时,必然会被图画或文字取代(2)甲骨文:是龟甲、兽骨文字的简称,全称“龟甲兽骨文字”,也称“龟甲文”、“卜辞”、“占卜文字”、“契文”、“殷契”等。

(3)树皮画、帛、金、竹简等作为载体记录文献。

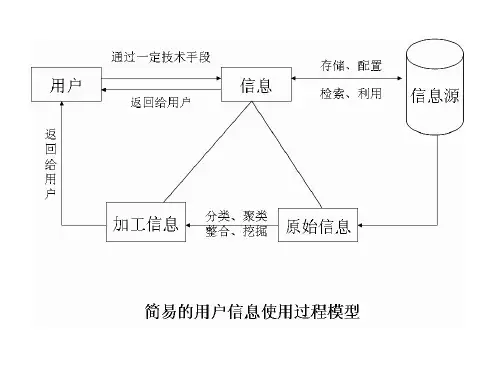

⑷纸质文献,活字印刷术产生⑸非纸制文献,如光盘等2、文献的一般性质和社会功能如何?答:一般特性:信息性:也称情报性、知识性,就是把知识外化了,是文献的立命之本。

人们不断地认识世界,不断地总结经验和教训,记录知识,不断地生产出各种文献;另外为了促进社会和生产力的发展,还必须不断地阅读各种文献,增长知识和才干。

文献最本质的属性就是知识性,有了这一性质,它才能具有保存和传递的价值,也才能发挥文献在人类各种活动中不可代替的独特作用。

载体性:文献要外化就需要载体,物质的形态,它是奠定其它性质的物质基础符号性/记录性:通过这个性质将内容和载体连接起来(客观实在性)文化性:所有人类文化活动都是文明的活动可交流性:有横向交流和纵向交流智力资源性:因为文献可反复利用价值模糊性:表现在其内容,由语言和文字的交流时效性:时效性越强,就越有价值,要强调适用性总而言之:文献数量急剧增加,形势复杂、文中多样,内容日趋分散于交叉重复,时效性增强,新陈代谢频繁。

社会功能:文献的记录——存储——积累功能;文献的交流传递功能;文献生产过程就是人类文明的发展过程;文献的质量是衡量社会文明的程度的重要标志之一。

3、简述国内外文献定义的流派。

答:国内:早期:《论语、八俏》:夏礼吾能言之,杞不足征也,殷礼吾能言之,宋不足征也,文献不足故也。

郑玄和朱熹的释义:文,典籍;献,贤也马端临《文献通考》特点:广义,图书,典籍,书籍交互使用;狭义,经文的史料现代:⑴载体论:记录知识的一切载体叫文献,这是文献的一般性定义⑵知识论:文献即知识,一切知识即文献,一切记录的内容都是文献。

一、古代文献学基础知识1、文献一词首见于《论语·八佾》。

2、传统文献学又叫做校雠学,由西汉末年的刘向、刘歆所开创。

3、古典文献学的传统主干知识包括目录、版本、校勘。

4、目录学在学术研究中最大的功用是“辨章学术,考镜源流”。

5、古典文献按照问世或流传的方式来划分,可以分为两大类:传世文献与出土文献。

迄今为止所能见到的最早的出土文献是商代的甲骨文,最早的传世文献是《易经》《诗经》《尚书》。

6、刘向开始了中国古典文献学史上第一次有政府组织的大规模有计划的文献整理工作,著有〈别录〉一书。

刘歆在刘向〈别录〉的基础上,撮其指要,著为〈七略〉。

7、两汉古典文献学的集大成者是郑玄。

8、魏晋玄学以谈论三玄《周易》《老子》《庄子》为风尚。

9、魏晋南北朝时期在古典文献的传播与发现上两件值得关注的大事是魏正始三体石经的刊刻与汲冢竹书的发现。

10、单行的文学理论与文学批评著作。

如《文心雕龙》《诗品》《沧浪诗话》《词律》。

11、最早的诗文总集是《文选》12、《百川学海》刻于宋度宗咸淳九年(1273),流传较广,是中国最早刻印的一部丛书。

13、《古今说海》是我国最早的小说专门丛书。

14、《四库全书》,是中国古代最大型的综合性丛书。

15、我国最早的书目是西汉刘向、刘歆父子编撰的《别录》《七略》;中国古代最重要的书目是《汉书艺文志》《隋书经籍制》《四库全书总目》16、中国最早的字典与词典分别是《说文解字》《尔雅》;古代最常见的韵书是《广韵》,它代表了汉语中古语音系统。

古代规模最大的词典兼韵书是清人编撰的《佩文韵府》;收汉字最多的现代字典是《汉语大字典》。

17、类书是我国古代分类式的资料汇编性的工具书。

最早的类书是魏文帝曹丕时编的《皇览》,历代著名的类书有宋代的《太平广记》《太平御览》《册府元龟》《玉海》,明代的《永乐大典》,清代的《古今图书集成》。

18、十通是指杜佑的《通典》、郑樵的《通志》、马端临的《文献通考》(三通)《清通典》、《清通志》、《清文献通考》《续通典》、《续通志》、《续文献通考》《清续文献通考》19、.我国最早的一书目录是《易·序卦传》20.我国现存最早的一部综合性群书目录是《汉书·艺文志》。