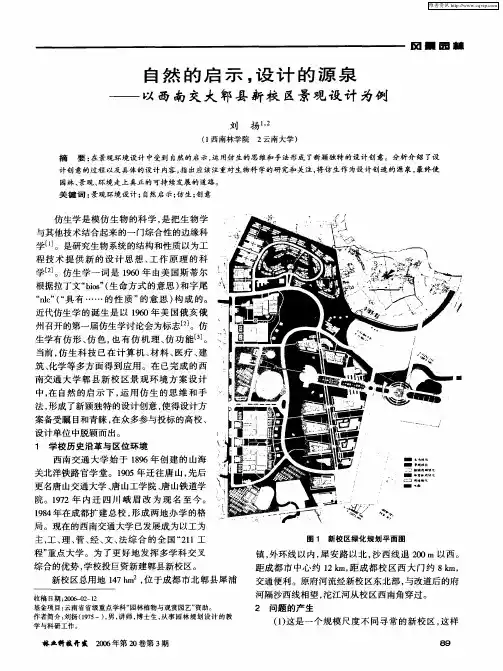

大学校园开放空间“场所精神”的体现——以西南交大新校区为例

- 格式:pdf

- 大小:767.83 KB

- 文档页数:3

浅析高校新校区景观设计的场所精神【摘要】高校新校区景观设计不仅是美化校园环境的重要手段,更重要的是通过景观设计来传达校园的精神和文化底蕴。

在考虑学校文化和历史背景的基础上,打造融合学术、生活和社交功能的景观设计是至关重要的。

应注重动线规划与空间组织的创新,以提升校园的空间体验。

绿色环保理念也应该贯穿整个景观设计过程,体现学校对可持续发展的关注。

文化符号与艺术元素的融入能够为新校区增添独特的魅力与个性。

高校新校区景观设计的成功关键在于创造独特的场所体验,让学生、教职员工和游客在校园中感受到学术氛围、生活情趣和社交活动的结合,从而增强校园的凝聚力和吸引力。

【关键词】高校新校区、景观设计、场所精神、学校文化、历史背景、学术、生活、社交功能、动线规划、空间组织、绿色环保、文化符号、艺术元素、传达校园精神、文化底蕴、独特场所体验。

1. 引言1.1 高校新校区景观设计的重要性高校新校区景观设计的重要性在于其直接影响到校园的整体形象和氛围,是学校文化和精神的体现。

一个好的景观设计可以为学生和教职员工提供一个舒适、美观和宜居的环境,提升他们的学习和工作体验。

景观设计还可以传达学校的价值观和理念,激发人们的创造力和思维活力,促进学术交流和社会互动。

高校新校区景观设计不仅仅是为了美化校园,更是为了营造一个有利于教学、研究和生活的场所,促进全校师生的全面发展和提高整体教育质量。

通过精心设计校园景观,学校可展现其对环境保护和可持续发展的关注,引领学生树立绿色环保的意识和行为,培养他们积极参与社会活动和推动社会进步的责任感。

高校新校区景观设计是学校发展和建设的重要组成部分,其重要性不可忽视。

1.2 场所精神的定义及作用场所精神是指一个地方所具有的独特氛围和特殊韵味,是由其环境、历史、文化和人与人之间的互动共同塑造而成的。

在高校新校区景观设计中,场所精神起着至关重要的作用。

场所精神可以传达校园的核心价值观和文化理念,帮助学校树立自己的品牌形象。

融入场所精神的中国高校校园景观设计探讨作者:邓冰旎来源:《现代园艺·下半月园林版》 2014年第9期邓冰旎(中南大学建筑与艺术学院风景园林学硕士,湖南长沙410000)摘要:本文通过对现象学理论和场所精神理论概念的理解和运用,分析了目前我国校园景观设计大发展中所出现的种种问题,探讨如何在保持校园景观大发展势头下合理把握校园景观中的场所精神和对其的探讨意义。

探寻中国高校校园景观设计中场所精神的体现方式。

发挥“环境育人”的景观功效,展现中国当代高校的开放性、可持续观和多元性,发挥景观环境对提高中国高校建设质量和综合实力的作用。

关键词:高校校园景观设计;场所精神;环境育人;公众参与1 绪论1.1 现象学和场所精神现象学的第一原理:面向事物本身!这就是对于本质的还原,掺进的是“人”的价值,把世界还原到了“人的世界”。

要面向事物本身,必须将我们一直用来探讨世界的现有知识悬置起来、存而不论。

这就是著名的“现象学的悬置”。

这是一种物我整一的存在状况。

场所、场所精神是基于现象学理论而提出的。

建筑的形式、结构和空间等形成了场所的精神。

空间性定向使人确立了自己与环境的关系,获得安全感;通过认识和把握自己在其中生存的文化,获得归属感。

当被赋予了源自文化或地域特征的文脉内涵之后,空间成为场所。

1.2目前我国校园景观设计大发展中出现的问题①照搬现套的单一化、平面化设计。

学院景观在设计建设中,没有合理考察利用实地原有状况造成盲目照搬照抄,将一些已有的景观搬入校园或简单效仿传统古典园林和欧式风格。

且有些案例设计过程太过于平面化和经验主义,造成景观空间杂乱,校园缺乏场所精神,校园环境毫无特色和意义可言。

②忽视人群的使用。

设计没有从人的角度出发,大多数设计常常重形式而轻功能。

例如,在景观功能分区上,盲目沿用传统的分区模式;景观道路的安排也不够合理,交通观念相对滞后;景观附属设施也不够完善等等。

③意义的失落。

景观设计没有注重校园特有的地域精神,没有充分考虑校园文脉的传承与创新,导致空间缺乏个性特色和历史文化内涵。

浅析大学校园商业街场所精神的塑造--以西南交通大学北区商业街为例林雪松【摘要】文章以场所精神理论为基础,以西南交大犀浦校区北区商业街为例,通过对大学生日常交往活动与商业街的道路边界空间、区域空间、廊空间、空间节点之间关系的分析,探讨大学校园商业街场所精神塑造的方法。

【期刊名称】《四川建筑》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】3页(P53-55)【关键词】大学校园;商业街;场所精神【作者】林雪松【作者单位】西南交通大学建筑学院,四川成都610031【正文语种】中文【中图分类】TU-022大学校园商业街是大学校园功能的组成部分,其与通常意义上的商业街相比有着自身突出的特点。

大学校园商业街不仅服务于大学生的日常生活,更为大学生提供了一个交流、休闲的综合性场所。

影响校园商业街活力的因素有很多,有显性的、物质的因素——如空间、环境要素等;有隐性的、情感的要素——如场所地域性、场所文脉、使用者行为活动等。

对校园商业街场所精神的塑造而言,仅仅是物质空间的设计和改造是不够的,必须将情感因素与物质因素结合起来、寄情于物,才能塑造出让人们有认同感、归属感的商业空间。

1 场所与场所精神现代主义建筑理论自诞生以来,对人类建造、生产和生活方式产生了深刻的影响,其鲜明的理性主义对建筑的复古主义进行了强有力的反击。

然而当这种鲜明,甚至固执的理性主义发展到极端的时候,人们慢慢意识到现代主义建筑对人类精神层面忽视这一重大弊端。

“场所精神理论”产生于20世纪60~70年代,正是西方社会对现代主义建筑进行批判的高峰,各种建筑异彩纷呈。

挪威建筑师和历史学家诺伯舒兹(Norberg Schulz)的“场所精神理论”就是在这种背景下产生的。

场所一直是哲学界和建筑界所关注的问题。

“场所精神”源于拉丁文,表达了一种始于古罗马时期的观念:任何“独立”存在的事物都有自己的守护神,即任何事物都有独特而内在的精神和特性。

场所是与自然环境相结合的有意义的整体,这个整体反映了在特定时间、特定地点中人们的生活方式和环境特征。

高校教学区景观探讨———以西南交通大学犀浦校区教学区为例作者:汪晓婷来源:《现代园艺·下半月园林版》 2017年第11期摘要院随着我国教育体制改革的不断深入,教学区景观的需求也不断增大。

但目前却存在总体质量不高,与高校教育发展不适应。

因此,如何提高高校景观品质,满足在校大学生的学习交往需求十分必要。

以西南交通大学犀浦校区的教学区景观为例,分析现状及问题,并提出相应建议。

关键词院高校教学区景观;校园景观大学校园环境并不是简单地为学生提供学习、接受教育的环境,而是一个促进交流,在互动交流中进行观点转换和理性思考的场所。

校园规划设计的好与坏并不仅仅由校园内的建筑和道路的规划设计所决定,校园的环境是否可以激发师生之间、与书本等学习资源之间以及与其余学习交往活动之间的交流是评判校园景观环境的重要标准之一。

校园内的教学区景观空间则是连接教学楼和校园其他空间的主要场所。

针对西南交通大学犀浦校区教学区的景观进行研究调查,分析校园教学区的景观的现状及问题提出相应的建议。

1 高校教学区景观研究现状———西南交通大学犀浦校区教学区景观研究西南交通大学现有九里、犀浦、峨眉3个校区,犀浦校区是西南交通大学的主校区,位于成都市成都市郫都区犀浦镇犀安路999号,占地200hm2。

整个教学区主要走向为南北方向。

目前犀浦校区使用中的教学楼有1号、2号、4号、5号、6号、7号、8号、9号。

1号和2号教学楼是公共教学楼,其余的教学楼是各个不同学院独立教学楼。

图书馆位于正对于东入口的方向,位于校园内东西轴线与南北轴线的交汇点,从地理位置上来说是整个校园的中心。

1.1 建筑主入口周围的景观校园教学区教学楼的建筑入口,是从其余公共空间转换到学习空间的场所的过渡空间,因此,建筑主入口周围的景观对于教学区景观营造十分重要。

在1号和7号教学楼的设计时,在主入口附近设计了开敞式的楼梯和单独对外的出入口,因主入口与之距离稍近,故在与西南部出挑的楼梯之间设计了绿化植被。

建筑场所精神的诠释——西南交通大学九里校区图书馆

张婷;董利斌

【期刊名称】《四川建筑》

【年(卷),期】2011(031)003

【摘要】从场所、场所精神的概念出发,结合西南交通大学九里校区图书馆的建造背景,从校园环境、气候、基地环境和人的活动四个方面对场所进行解读,西南交通大学九里校区图书馆(以下简称交大图书馆)是如何对场所进行回应的.通过对场所的解读和回应,分析了交大图书馆如何成为场所精神的诠释者.

【总页数】4页(P31-33,37)

【作者】张婷;董利斌

【作者单位】西南交通大学建筑学院,四川,成都,610031;西南交通大学建筑学院,四川,成都,610031

【正文语种】中文

【中图分类】TU244.9

【相关文献】

1.建筑语言对场所精神的诠释--以中国新乡土建筑为例 [J], 王心源

2.传承历史文脉与诠释场所精神的一次探索——唐山市委党校新校区规划及建筑设计实践 [J], 陈宗炎;钱锡栋;董丹申

3.高等校园的场所精神——以西南交通大学峨眉校区公共活动空间为例 [J], 杜白

4.建筑场所精神诠释——以四川大学附属实验东山国际校区设计为例 [J], 侯超平;

傅红;高婧

5.场所精神的诠释--哈尔滨理工大学南校区图书馆 [J], 朱中新

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于场所精神及行为心理的大学校园开放空间研究发布时间:2022-12-01T15:14:19.927Z 来源:《建筑实践》2022年8月第15期作者:郑丽茹[导读] 在当前新的社会环境和时代背景下,为建立真正有利于大学生心理健康的良好校园环境,探索校园环境和学生的空间发展需要之间的契合,是十分有必要的。

郑丽茹沈阳建筑大学辽宁沈阳 110168摘要:在当前新的社会环境和时代背景下,为建立真正有利于大学生心理健康的良好校园环境,探索校园环境和学生的空间发展需要之间的契合,是十分有必要的。

本文主要依据社会研究、心理学、环境行为学等专业理论知识,以大学生行为心理的需要为出发点,重点阐述了把场所精神融入到大学校园的景观空间规划,以及对于打造各功能空间,延续大学的校园文脉,提高精神体验,实现"环境育人"的积极作用。

并浅析了如何营建富有场所精神的学校活动空间,以提高学生对校内景观空间的认同感与归属感。

关键字:大学校园;开放空间;行为心理需求;一、绪论场所指具有人类活动的地方,而场所精神是场所的特性和意义,它是人在进行行为活动或产生行为意识的过程中所获得的一种场所感。

场所理论中渗透了社会的、历史的和感知的等各种因素,这诸多要素中,场所的空间位置、历史发展、自然生态是场地文化构成的三主要因素,直接反映了人类对场地的精神感受。

因此,根据场地的区域定位可以提高人对场地的辨识性和安全感;重视场地的历史人文和自然生态,就可以提高对人民的认同感和归属感。

人们平时所谓的行为心理,是指人的行为过程和心理反应二层面。

而行为过程就是为了达到某种目的或者愿望而所发生的心理活动状态,简单的讲也就是人类的日常行为。

而心理因素则是指人类的对自身的感觉以及对外部事件的认识与感受。

行为、心灵活动与周围环境三者相互之间具有着不可分割的关系。

空间行为活动是人的心理行为的外在体现,人的空间行为活动通常是由人的心理行为来引导的。

人通过自己的心理活动接近周围环境,并借助于对周围环境的了解与感受,从中获取有关活动价值的信息,进而通过心理的分析和取舍,决定进一步的行为活动。

绿色环保建材D0l:10.16767/ki.10-1213/tu.2021.04.072高校建筑场所精神的回归—以四川美术学院虎溪校区为例郭红利四川文理学院建筑旅游学院摘要:高校校园建筑是最具有物质文化载体的代表,高校 校园所体现的场所精神对高校建筑发展有深远影响。

文章以四 川美术学院虎溪校区为例,探索场所精神所蕴含的校园文化和 地域文化在高校建筑中的运用及其价值体现。

研究中充分挖掘 山城重庆文化元素,体现出地域文化精神和塑造校园传统文化 氛围提升师生文化认同感,营造出一种拥有地方特色的归属感 的场所。

关键词:高校建筑;场所精神;地域文化;校园文化1引言在科教兴国的背景下,高校进行大规模扩招,造成老校区占 地面积不能满足人数增长,同时老旧的教学设施不能满足使用,很多高校进行老校区扩建和新校区的建设呈快速发展之势。

特 別是在新校区的建筑中,过分关注校园“量”的增长,而忽略“质”的重要性,出现“千校一面”的发展模式,同质化的校园建筑和规 划,丧失不同学科的个性特点,也隔断新老校区历史延续和校园 文化的传承。

高校校园建筑是学校发展的物质载体,其建设应 体现出校园的文化意蕴和治学精神,使其具有校园地域特色,营 造出具有归属感的场所。

因此,如何将校园文化和场所精神融 入高校校园的建设中,是一个值得分析和探索的方向。

2场所精神概述“场所精神”一词源于罗马,其内在含义为世间万物的存在 都有其精神,挪威建筑理论家诺伯舒兹是最早系统全面地阐述 场所精神的,其著作《场所精神:迈向建筑现象学》是目前对场所 精神理论进行最系统地研究%他对“场所”一词做过阐述,“场 所是由人造环境和自然环境相结合的有意义的整体”。

通常,建 筑是场所精神具体化的物质载体,为了体现建筑特定的环境氛 围,场所精神是自然环境与建筑环境相协调,将传统、地域文化 思想融人建筑之中,使人们在营造地场所中获得认同感和归属 感|21。

场所精神是高校建筑设计的方向,需运用其理论指导高校 校园建筑的设计。

融入场所精神的中国高校校园景观设计探讨【摘要】现代高校校园景观设计在融入场所精神方面日益受到重视。

本文通过分析高校校园景观设计的现状,并结合中国传统文化、现代教育理念、地域特色以及学校精神等因素,探讨了如何将这些因素融入校园景观设计中。

通过对各种设计理念进行比较和借鉴,提出了一些关于如何更好地融入这些因素的建议。

最终,本文总结了融入场所精神的中国高校校园景观设计的重要性,展望了未来的发展方向,并给出了相关的设计建议,为今后的高校校园景观设计提供了一定的参考价值。

【关键词】高校校园景观设计, 中国传统文化, 现代教育理念, 地域特色, 学校精神, 融入, 研究意义, 研究方法, 总结, 展望, 建议.1. 引言1.1 概述高校校园景观设计是指通过布局、植物、建筑等元素的有机组合,为高校校园打造一种独特的环境氛围,旨在提升学生的学习与生活品质,传达学校的文化理念和精神内涵。

随着社会经济的快速发展和人们对教育质量的不断提升要求,高校校园景观设计逐渐受到人们的关注和重视。

通过景观设计,可以为学生创造一个舒适宜人的学习环境,促进学生身心健康发展,提高教学质量,增强学校的文化底蕴。

在当今社会,高校校园景观设计已越来越受到重视,不再只是简单的美化环境,而是希望通过景观设计,将学校的文化传统、教育理念和地域特色融入体现学校的独特性和个性化。

探讨如何将学校的精神文化和特色融入到景观设计中成为当前研究的焦点之一。

本文将就中国高校校园景观设计中融入场所精神的探讨展开讨论,希望能够为高校校园景观设计提供一些有益的启示和建议。

1.2 研究意义引言通过研究该主题,可以更好地理解高校校园景观设计对于校园文化传承和弘扬的重要性。

校园景观设计不仅仅是一种装饰,更是对学校精神和传统文化的延续和传播。

深入探讨融入中国传统文化、现代教育理念以及地域特色的景观设计,有助于提升学校的文化内涵,形成独特的校园氛围。

研究融入场所精神的校园景观设计,可以为高校提供更具特色和个性化的校园环境。

浅析大学校园非正式空间的场所精神以武汉大学为例本文介绍了场所精神的相关概念并通过对武汉大学内非正式场所中场所精神的分析进一步阐明场所精神延续的重要意义。

标签:场所精神;历史沿袭;活动;传承;武汉大学;引言场所精神是大学校园内校园设计中不能忽视的要点,尤其是对以历史悠久,文化底蕴丰富,校园文化不断发扬传承的大学来说。

无论是对于校园进行改建或者更新,场所精神都是需要着重考虑的要素。

场所精神不仅体现正在校园建筑上,更体现在校园中那些看似不起眼的角落里——校园非正式场所。

正文1非正式空间概念1.1非正式空间的范畴在大学校园内,校园整体环境对在校师生,甚至是参观的游客都有很大的影响。

良好的外部环境不仅使人赏心悦目,更加延续了校园文化与大学精神。

校园环境中,首先是各种教学类建筑扮演者至关重要的角色,但除建筑的外部校园空间也有着其不可或缺的任务。

这些外部活动空间中,除了正式的广场、具有纪念意义的亭子等,其余的如绿地,滨水空间,建筑外部空间都属于非正式的空间范畴。

1.2非正式空间的特点2 场所精神2.1场所精神的概念场所精神一词起源于古罗马,当时的含义是任一“独立”的事物都由自己的守护神,即其具有内在的独立而特殊的精神。

场所精神含有两个层面的意义,一是物质上客观存在的环境场所,二是精神层面上的历史沿革。

2.2场所精神的研究方面对与场所精神的探究与分析可以从以下三个层面进行:第一是场所本身的视觉美学效果。

这个是人对环境最直观最直接的心理感受。

第二层次是环境心理分析,运用环境心理学的原理,从体验者的角度对环境进行评估。

第三层次是场所的社会功能与文脉,这一层次主要是探究其历史精神的延续。

2.3分析校园内非正式场所的场所精神以下就以武汉大学内的几个非正式场所为例,分析其场所精神。

樱顶老图书馆前的一块空地,是一个单面围合的空间,兼具小广场与道路的功能。

从构图角度上讲,老图书馆位于樱顶建筑群的中心,东西边分别坐落着理学楼与老外楼。

场所精神视角下的特色校园空间构建———以河南建筑职业技术学院新校区规划设计为例李强(上海同异城市设计有限公司,上海200233)摘要:从场所精神视角出发,指出特色校园空间构建应该着眼于校园场所精神的塑造,主要从尊重现状条件,因地制宜地进行校园规划设计、注重校园交流空间的组织和安排、强调文脉导向的精神塑造、校园整体建筑风格与立面设计要充分体现学校特色四方面进行考虑。

在此基础上,文章以河南建筑职业技术学院新校区规划设计为例,阐释了校园规划设计过程中对场所精神的塑造。

关键词:场所精神;特色校园;空间;文化中图分类号:TU984.14 文献标志码:A 文章编号:1672-0679(2011)02-0068-04 随着知识经济时代的到来、高校产业化政策的实施及高校体制改革的逐步深入,我国的高等教育与高职教育事业发展迅速,各类大中专院校纷纷面临着调整、合并、升级的问题,由此形成了高等高职学校校园的改、扩、新建热潮。

但是由于目前大多数校园在建设中普遍存在建设周期短,建设规模大,办学目标、院系设置不够明确、资金不足的情况,因此在设计中反映出规划理念较为单一,对地域性、学科特色尊重不足,使得新建校园缺乏校园特色与人性化,这已成为我国当前大学校园规划设计的一个普遍问题。

文章从场所精神角度出发,探讨如何顺应高等教育理念的转变,遵循大学园区的整体规划,结合基地的地域特色,从以人为本的思想出发来构建特色校园空间,从而起到提升校园整体环境品质,营造校园文化氛围,以助真正实现教育最终目标的作用。

1场所精神与校园空间诺伯格·舒尔茨在其《场所精神———迈向建筑现象学》一书中一直在追寻被现代主义建筑规划理念所冷落、被人遗忘的场所概念。

他将场所(place)置于空间(space)之上,提出“场所精神”的概念,以具体的、存在的观点来理解建筑,强调对“人”的关注,认为人是多样的、具体的,主张人与其生活环境的结合,主观与客观的统一,并将真正创造一个对人有意义的生活环境作为其终极目标[1]。